折叠于时间之外

——浅谈潘微的创作

「折叠两端」是潘微的最新个展,策展人张吉星将艺术家的创作特质、艺术生活浓缩于此,展出的四十多件架上、雕塑作品所汇聚的个体语境,带引观者进入这段被折叠的意象空间。我们不妨在这里将其展开,通过回顾潘微三十余年的艺术经历,从中一探他在艺术观念、材料、手法上的转变与成型。

PART I

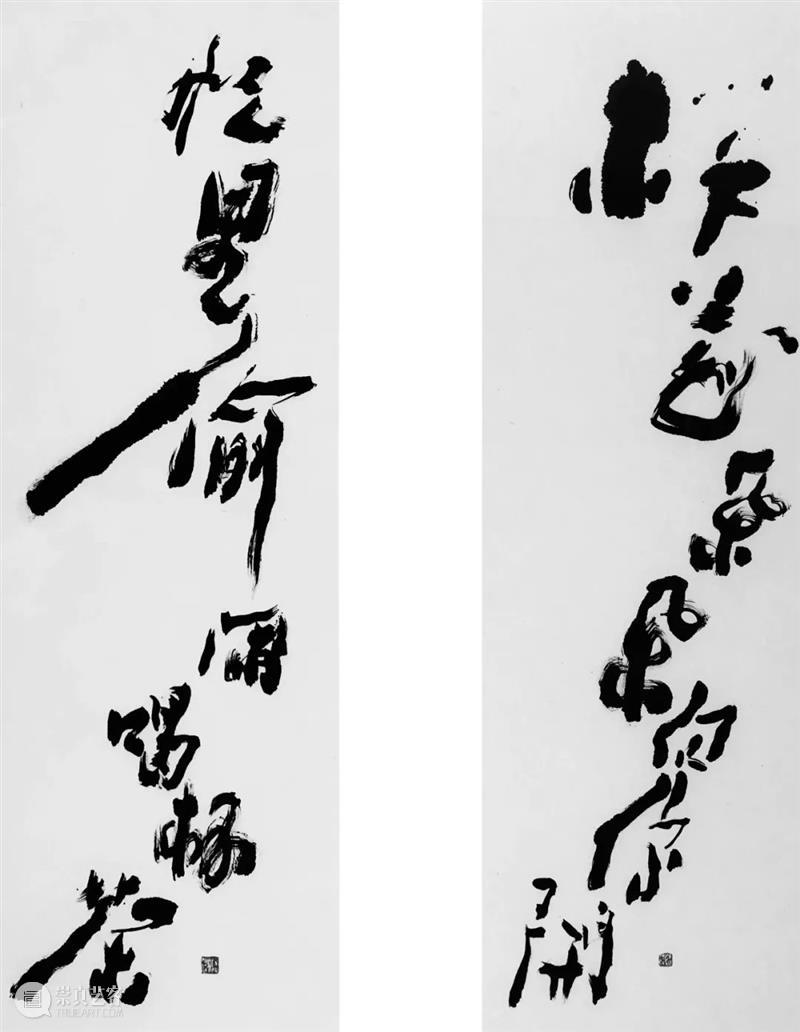

1990年,潘微以独立艺术家的身份开始在日本驻留,最初的作品中,文字为他的艺术创作提供了契机,他把书法作为绘画来表现,而文字本身的含义被刻意剔除,这种对文字视觉性的阐释方式与深刻理解源于他幼年便学习的中国传统书法,在日本生活的数年中逐渐发展转变为自身语言并区别于传统技法。

20世纪40年代,「行动画派(Action painting)」自杰克逊•波洛克(Jackson Pollock)的宣言后盛行于纽约,井上有一(Inoue Yuichi)1955年在日本提出“随心所欲地写吧”,之后的几十年渐渐掀起千层浪,许多日本书法家的尝试也给了潘微更多的实验灵感,他不再追求书法中提顿转折的戒律运笔,以落笔为画,笔势顿挫缓急由心而生;他在墨水中加入胶或是金属的混合材料,经过半年多的自制准备后方才书写,由此形成了他创作早期的风格。就这样,材料、绘画性、书写韵律逐渐代替了最初的传统技法,更成为潘微至今依然延续的创作关键词。

抽象主义的核心最早由德国哲学家沃林格(Wilhelm Worringer)在1907年发表的《抽象与移情》中探讨,其理论直接影响了包括康定斯基(Wassily Kandinsky)在内的表现主义(Expressionism)画家。在沃林格之前,艺术史被归结为技巧的演变史,他认为“艺术作品就其最内在的本质来看,都只是艺术意志的客观化”,也就是说抽象艺术是人在面对外在世界时形成的一种对世界的主观感受,且抽象艺术消除了人对自然的依赖,使艺术成为一种纯粹的知觉造物。

日本艺术评论家三田晴夫将潘微作品中的文字称为“被化为绘画的血肉之躯的文字”,潘微也直言地域对他带来的不同改变,在他早年的绘画阶段,外部的日本晦涩氛围影响了潘微的内部世界,作品中看似一群群小而密的文字编织成集体,朴素的气质倾向落笔为单色灰调形骸,深浅与浓度不同的墨色漂浮、充满于日本精小的展厅,这令我想到博尔赫斯(Jorge Luis Borges)诗中的柔软浪漫与激烈,“日子是一张琐碎小事织成的网,遗忘是由灰烬组成。”。2002年后潘微回到了上海,这座蓬勃发展、海纳百川的城市使他看到了更鲜活的颜色,如今的作品是凸显放大的、十分明确的单字,是愈发明亮的色彩与平静的张力,其如诗画颇有王维“留醉与山翁”的抒臆。

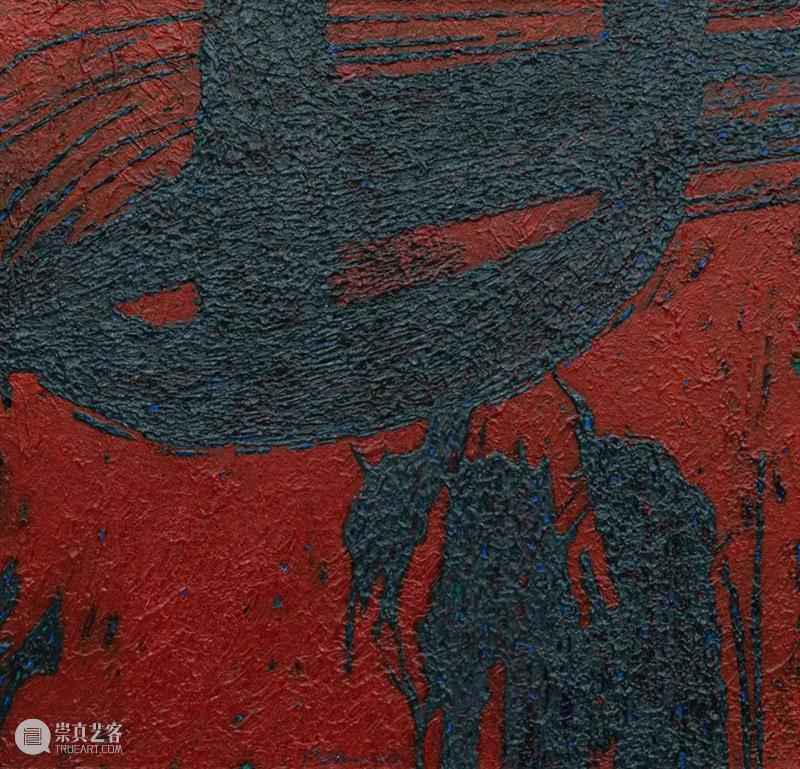

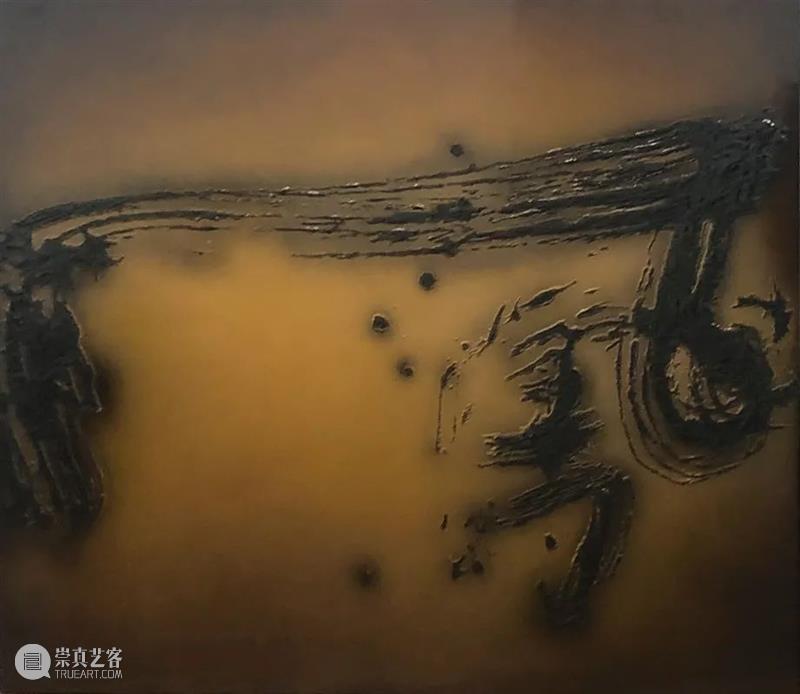

2015年,福州海峡红坊文化园区的一场活动开幕,开启了潘微与大漆的不解之缘。福州漆器始于南宋,基于传承的大漆及脱胎漆器技艺,潘微开始了新的实验。在潘微的大漆作品中也不乏书法与线条,不同之处在于,书法是直接的,每一笔都是生脆落下,面对大漆厚重粘稠的质地、坚硬的表面,潘微需要用刀来刻写,金石与破裂的质感在他一遍遍的打磨后,沉淀出的比书写更有力量感。

潘微2022年的作品《年.月.日》,是展出中的最新作品,他延续使用了大漆和综合材料,而底色相比几年前更为热烈。浓重的墨迹在近看之下则是被凝固的砾石,整件作品经过一层一遍地反复打磨与刻写,再度覆盖大漆,最后透露出光源般的感性,奔放飘逸的字迹呈现饱有东方风骨,文字由此在视觉中产生一种脱离平面的冲动。

对于一个字、一个符号是不是有更多的变化,或是同一个字使用不同的材料等等,潘微在反复思考并修改自己的创作,他做了很多尝试,更多媒介上的实验仍然在他的创作计划中,不断的创作也使他思考工艺与艺术的距离,他一边抓住自己必须保留的文字的精神性,一边向着期盼的理想状态持续摸索。

值得一提的是,在90年代中期,日本索尼、资生堂等集团对中国当代艺术的好奇显现,潘微逐渐成为了中日艺术交流中的协调者,如领航员一般,潘微帮助十几位中国艺术家到日本交流(《融合与差异 20+1中国当代艺术展》,东京国际展览中心,1998),也助力日本的艺术家来中国做展览。他以日本武藏野美术大学特聘教授、福建省闽江学院美术学院客座教授的身份,指引学生对美的判断与思考,把握住文字,再用自身感觉去书写、切割,成为自己的创作元素。近十年潘微更是着重于中日年轻艺术家的发展,即使在疫情时期也没有间断。潘微始终记得一路走来受过的帮助,他将收到关爱再传递更多更远,这二十五年,潘微用自己的影响力构架着中日艺术交流的桥梁。

PART II

上世纪90年代初期,日本经济的变迁与泡沫带动了艺术氛围,也给了潘微很多机会,十几年间他举行了一百多场展览(包括个展与群展)。潘微认为自己是顺利的,除了艺术事业的发展也交到了许多相关朋友。一个偶尔的机会,日本最大的收藏家买下了潘微的作品,这位收藏家有座私人的美术馆,这也使潘微亲身接触到巴比松画派(Barbizon school)、印象派(Impressionism)以及当时日本当代艺术的原作,让那时的他大为震动,这是一种对艺术史上顶级艺术家的独创艺术语言所贯穿时日的向往。足以跨越时代的作品如今又近在他眼前,甚至可以放入自己的生活,潘微由此踏上了他的个人收藏之路。

从2001年决心收藏后,潘微在两年间收了三十多件欧洲19世纪的作品,2003年开始他转向当代艺术的收藏,安迪·沃霍尔、村上隆、草间弥生、奈良美智的波谱艺术(Pop Art)与超扁平主义(Superflat)使他逐渐兴奋。在日本的长期生活与艺术氛围早已融进他的品调,遇见李禹焕、关根伸夫等20世纪60年代末的日本物派(Mono-ha)的艺术家作品后,潘微获得了更多体悟,他一件件收藏着触动他的艺术。“在生活条件允许的状况下”,他说笑道。

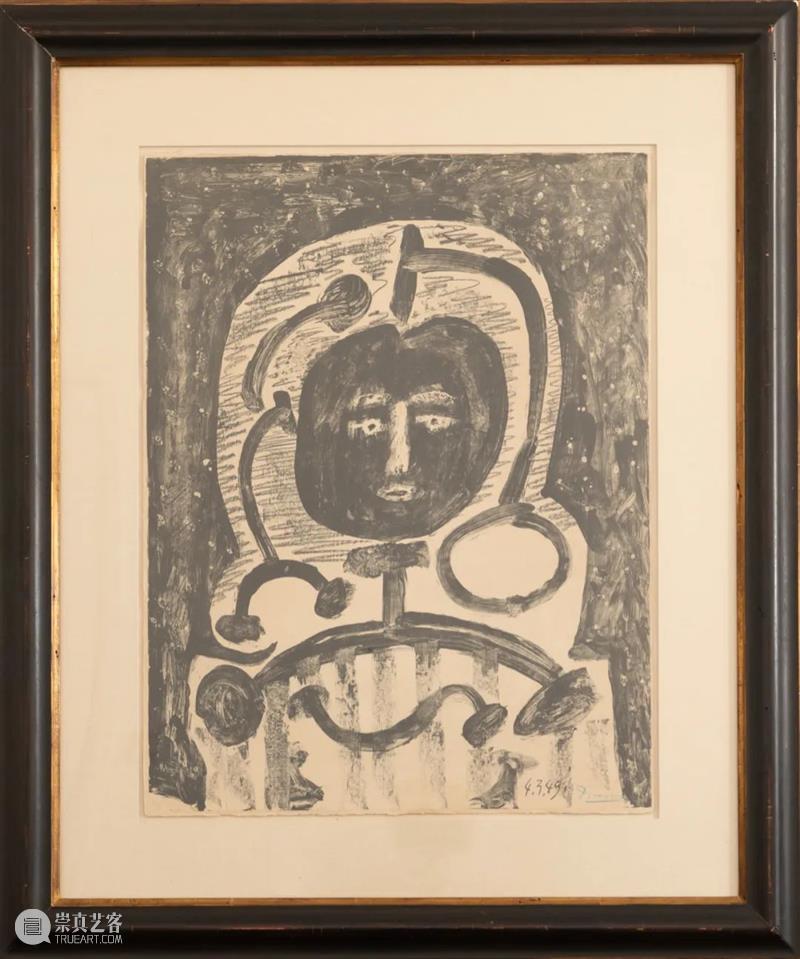

毕加索是潘微非常敬仰的艺术家,他痴迷于毕加索充沛的创作精力、庞大的作品数量和无与伦比的成就。毕加索的油画原作基本被藏于全球各大美术馆或流动于拍卖场上高昂价潮,考量之下潘微选择了毕加索的铜版画(eau-forte)、麻胶板画(linocut)、陶罐等,同时他也抱着将来收藏毕加索小件油画作品的期待。

*巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881-1973),西班牙画家、雕塑家,法国共产党党员。是现代艺术的创始人,西方现代派绘画的主要代表。毕加索是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家,是20世纪最伟大的艺术天才。

潘微不认为自己是个收藏家,他强调了这点,是冲动与时机让他遇见了这些作品。藏品不会被潘微放置于庄严的场域,而是较为随意的摆放在他的工作与生活环境里。在海外的生活时期,他视这些为相遇的缘分与成果,靠艺术维持着生命的同时,也通过艺术滋养自己的生活空间,让藏品与他一起生活一起对话,更是乐于分享给上海艺术圈的朋友们一起欣赏交流。

在中国当代艺术界围绕文字与绘画的探索中,潘微是活跃的,但他不再寻求对艺术的颠覆革新,三十余年的艺术生涯至今,与他创作之初的整体脉络连贯性极高,不难看出其中对材料的彻悟与对细致制作的明确思考。潘微多年来的创作和生活每几个月便要往返于上海、日本、福建、瑞典,我们所见的书法、雕塑、抽象作品中东西方语境融合共处相得益彰的根源,也得益于他对所见广泛事物与人情包容接纳的同时,仍不忘东方美学山水之间的洒脱心境。

当我们留意潘微每一阶段的作品名,会发现都已被他归纳为相同的标题,从《微》到《文字》,再到此时延续中的《年.月.日》。最初潘微把自己名字的解读赋予作品:「微」——把每件小事做好,人生也就有意思了;如今潘微将持续创作艺术的信念寄托在作品——他愿意承受时日的压力,在枯燥漫长中探索,他相信自己。

人们在任何时代都能感受到对艺术的所有痴狂,寻求慰藉的心理需要构建成环绕着艺术概念的神秘光环,潘微的知觉表达或许没有那么复杂,一如赫尔曼•黑塞(Hermann Hesse)在《荒原狼》中写到:“人是一种试验和过渡,人只不过是自然与精神之间一座狭窄而危险的桥梁。”

潘微与艺博画廊合作了多次群展,今年2月潘微的个展「折叠两端」也已在艺博画廊开幕,策展人张吉星诗意地选用了“水、土、桥”以对应展览中的三个部分“书法、抽象、收藏”。不同于以往的传统个展,「折叠两端」中包含了更多的故事,不仅聚焦于潘微的作品,其个人创作与丰富的艺术经历被一同呈现,我们也由此机会看到了他所收藏的毕加索与巴比松画派的作品,在画廊分割的空间中,西方古典与现代、东方情致与气度都与潘微的当代作品交相呼应。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享