如辐射般恣意的线条,黑红橘紫为主色调的画面,幽灵般、只有一定形体和面貌特征的人物形象,斑驳突兀的色块,艺术家赵银鸥(1972 年生于沈阳)创造出一种令人尴尬、惶恐的画面。这些画面仿佛从内向外透露出某种信息,但又在很大程度上“拒绝”观者的进入。任何人都能感受到画面流露出的歇斯底里、暴力、恐惧和死亡的味道,但如果以某种精致的趣味或者分析性的目光尝试触摸它们,就完全走错了路。

我们同时必须知道,这些画面并不邀请观众驻足观看,无论是是否出于有意,艺术家制造出了不能直视的观感,似乎将观者从习惯的展墙-画作-观者关系中一把推开。拒绝被对象化,正如赵银鸥在木板上创作的一系列作品在展厅中常常以一种不规则的、密集排列的形态出现,而不是我们习惯的那种在无干扰的白色墙面上展示画作的方式。走进这些画面并非易事,除了需要与艺术家相遇的真诚、不能带着任何关于创造性的神话的想象,同时还必须暂时放弃对另一种面容或者存在状态的猜测之心。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《2021.5》,布面油画、喷漆,150x220cm,2021

©HdM GALLEYR

©HdM GALLEYR

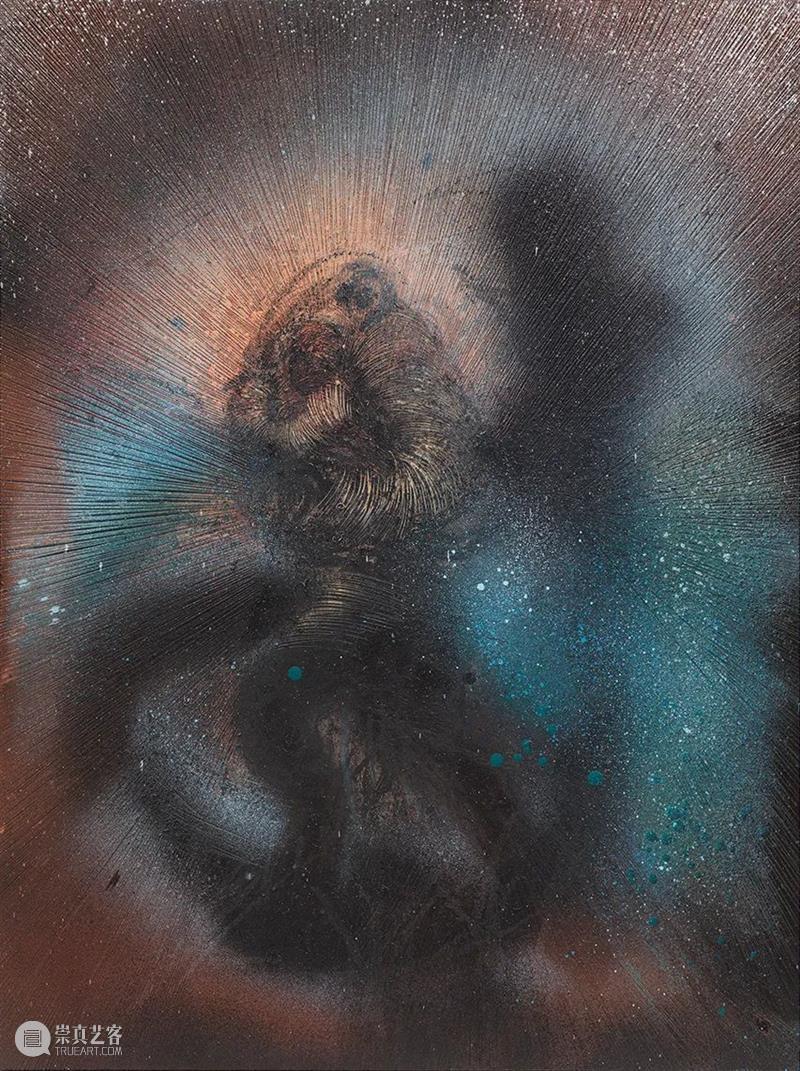

《2021.8》,布面油画、喷漆,170x110cm,2021

1.业余性与私密性

赵银鸥的画面显然是充满着情感张力的,情感以一种近乎天真和赤裸的方式暴露在我们面前。直观而不保留,艺术家将私密经验中的情感记忆纪录在画布上,这些记忆常常与死亡、疼痛有关。比如一些作品正是基于一个具体的记忆场景创作的:成长于沈阳鲁迅美术学院的家属院,院中肮脏的下水道和乱捅下水道篦子的小孩,院子旁是鲁美为画家父亲提供的作为画室的仓库,仓库中曾有位山东人因为喝酒而花光了本应寄给老家的钱上吊身亡。而在大量以艺术家的母亲、哥哥为主题的画作中,死亡与疼痛的母题成为核心,生活中的创伤经验一次次地在画作中重现、被覆盖、再次出现。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《ca 10 2021》,布面油彩、喷漆,40.5x46.5x5.6cm,2021

今天,如何转化生活经验中关于死亡和疼痛的经验在创作中的位置,是一个疑难,一个令人感到尴尬的问题。在赵银鸥这一代艺术家的视野中,除去个体在艺术趣味上的偏好——这偏好常常由时代印记所决定,或者在时代的某种遗留的影响下浮现出来——对死亡和创伤的思维经验与身体经验并不匮乏。赵银鸥的父亲赵大钧(1938-)先生,是 1949 年后成长的第一代中国艺术家,他长期在鲁迅美术学院任教,也是东北地区现实主义艺术最重要的开拓者之一。父女间的对话常常就仅仅围绕艺术,但关于困窘、限制和死亡的记忆,关于如何经由生命中的苦闷、抉择而寻找自由与创造之路,也是偶或谈起的话题。赵银鸥早期的艺术启蒙都发生在鲁美,我们也可以想象那些流行于 80 年代的存在哲学或者宽泛的现代主义艺术的历史碎片,那些隐含在中国整个 80 年代精神中的有关死亡和创伤的讨论——这种讨论也在 80 年代的最后一年达到了虚幻的顶点——如何也进入了她的内心,她的阅读,影响着她对世界的观察方式。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《2021.7》,布面油画、喷漆,150x220cm,2021

这些经验,无论直接还是间接的,伴随着生命中那些必须要去经历的悲剧,都慢慢沉淀到艺术家的内心世界。但如何呈现,或者更机械地讲,如何转化这些经验成为创作的一部分,也是最基本的挑战。从这一点上说,至少在进入新千年之前,赵银鸥仍处于不断寻找的过程中。她最早期的作品是围绕现实主义艺术中一些悬而未解的问题展开的,早熟而富有挑衅性的技法,灰色、扭曲、黯淡的叙事空间,是那个时候的特征。但很快,她就放弃了所有这些在美术训练阶段所尝试学习、以至挑衅、超越之物。她决定从零开始,既有的任何框架,无论最终是否在她迄今为止三四十年的艺术生涯中是否还会以另一种面貌再次出现,都在那个时刻被宣布失效。这种决断,并非每个艺术家都能做出,也不能否认带有很大的天真和冲动,但它造成了赵银鸥重新面对自己的一个开始。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《ca.7.2021》,布面油画、喷漆,40x46cm,2021

2004 年,为了拜访诗人食指(1948-),一个过早地出生、又过早地被宣判生命的实质终结的伟大诗人,她开始频繁进入北京第三福利医院,并在那里开始全新的艺术创作:以精神病人为“对象”作画。而之前那些关于死亡和创伤的经历,在这里也找到了出口:她得以平静地、不受任何先在经验控制的将眼前所见忠实纪录下来。我们这里所说的忠实,已不在于中国的现实主义艺术中频繁讨论的再现/表现的冲突,而是某一瞬间遵从于身体的自然反应而驱动画笔进行的纪录。这一纪录有其现实上的限制:昏暗的病房和走廊,局促的作画环境,精神病人只会在艺术家面前停留半小时左右。因此,带上最简单的颜料,用线条短促、没有太多技术可言的笔触勾勒出眼前的景象以及那一瞬间某种思维或者情感的状态,就是艺术家全部的任务。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《2021.15》,布面油画、喷漆,70x100cm,2021

从一个偶然开始的创作,将赵银鸥带入了全新的世界。她让梦境和潜意识中郁结的死亡之殇,得以不依附会发生在任何人身上的歇斯底里,显现在创作之中。尽管面对的是精神病人而非自己,这种与人——绝非病态中的人!——最为原始的相处,没有过多的交流而只是通过气息和精神病人难以推测本意的只言片语、不由任何惯例或意识形态驱导的相处,给予了她一种更为真实地面对自己的契机。

这样一来,赵银鸥找到了方向。她在纯然地与“赤裸”的、没有身份和社会属性的人对话中作画。有些画面完全是在半个小时左右的时限内完成,画面本身就是瞬间的产物;她也会画些草稿,回去再在大一点的画布上制作完成,但这也并不影响画面作为纪实的纪念碑的面貌。对艺术家来说,在以此为全新开始的创作中,任何加工都是次属性的,甚至绘画本身也是次属性的。

©HdM GALLERY

《ca 13 2021》,布面油彩、喷漆,41.5x46.5x5.6cm,2021

这个“精神康复”系列(2005-2013)是赵银鸥步入艺术真实领域的开始。整个系列持续了八年之久。在这一过程中,她其实没有在“画”画,而是从一种当代人的生存开始进行考古。这一考古在思维与情感的张力之中展开,它避开了知识和惯例,同时也不把人的精神世界神秘化。最重要的是,这一系列的实践都缺少专业的当代画家往往视为基本的工作方法:工作室里集中的工作时间,刻意弱化叙事与情感的趋向,意在暗示轻松和无表情的技术,以及有的画家愿意使用的生产式的方法。她使用了看似更古典的方式,独处,最多是听上几首古典音乐让自己进入忘记外部时间的状态,然后将情感与记忆的图像以最为直接的方式纪录在画面上。这听起来是一种业余状态,或者可以称为严肃的业余状态。她没有先行地将去叙事、淡化情感张力的观念植入到绘画中,而是遵循了对于现场和在现场中的“我”的直觉,强力、决绝地去除掉了介于画布与此之间任何可能的中介物。她显然对学院训练中得到的一整套专业创作方法感到疲倦或者难以使用,那套方法无法达到她反复提及的“精确”。而所谓的当代绘画方法,至少放在中国 80 年代之后的艺术进程中来看,也来自学院主义的回响或者对其进行的反叛。她干脆放弃了所有这些,甚至不主动参与到以全球主义为基点的艺术系统中,尽力保持自己在实践中摸索出的业余性。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《13.2019.W》,木板综合材料,40x60cm,2019

赵银鸥在这之后创作的一系列作品,包括“釜山系列”“我与我系列”“我们系列”和最近两三年的新画,都遵循同样的方法进行。我们尤其能感觉到画面中那种对个人私密世界的几无保留地暴露。“推动艺术革新与创新的力量,是其个人经历中留下的深刻记忆。”但这并不是说,艺术家将这种私密之物任意兜售、表演,作为一种承载所谓“艺术观念”的介质。私密性不是她实践中的工具,也不是表达的对象,私密性只在她完全个人的、无法被通约化的、业余性的创作方式里成立。私密性不是她的创作语法,只因为创作生命中的一些际遇,成为她留给观众的第一印象。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《2021.18》,布面油画、喷漆,70x100cm,2021

2.康复

死亡、疼痛是赵银鸥创作的最初动机,是艺术家记忆的一部分。从“精神康复”系列开始,她找到了面对这些记忆的方式。青少年时期母亲的去世,亲人的忽然病重,家庭和婚姻生活的变动,所有这些终于在画面上得以容身,而不再继续成为一种生命的负担,疼痛感变得可以忍受。但是,在绘画中,最初的动机正如画布上的第一笔,它是工作开始的必经的第一步,但远不能概括其工作全部。

我们必须提到赵银鸥所接受过的所有美术训练以及她对绘画史的强烈兴趣。她保留了上一代人翻看西方艺术史画册的习惯,收藏了不少自文艺复兴以来的艺术家画册或者艺术史写作的图册。她所接受的中国艺术学院中的美术训练所包含的,除了教条式的现实主义原则以及鲁美本身所拥有的“造型”传统,其潜在的、或许不能完全称之为训练的一部分,就是面对来自西方绘画的挑战。赵银鸥似乎总在用一种全景式的、艺术史式的观察面对绘画,她可以驾轻就熟地运用学院习得的方法,但也保持对这一方法之外的首要“敌人”——西方绘画的全面关注,试图在两者之中找到一张普遍性的地图。即便在少有人实践的西方古典绘画领域,赵银鸥也试图在游历中相遇的原作和画册中不断重估、挑战自己对绘画的认识。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

赵银鸥,《2021.1》,布面油画、喷漆,150x220cm,2021

如果说艺术界存在这样一种幼稚的习惯,即把“无历史性的绘画性”作为讨论当代绘画的第一前提,赵银鸥完全是在另一个层面上进行实践。中国的艺术学院以及观看西方绘画的经验,使得她对绘画本身进行着更有历史纵深感的考量与持续判断。她对表达、表现性、叙事的警惕,往往都针对其本身的表演性,而不是全面否定其在绘画实践中的基本意义。另外需要一提的是,赵银鸥的父亲赵大钧先生,这位 60 年代初从艺术生涯一开始就尝试在现实主义艺术上进行突破的艺术家,对她的影响。赵大钧全部艺术生涯之中对造型和色彩的两大学院主题的探索,已经成为那一代艺术家中最值得回味的典范。站在更高的基点上面对工作,从整体思考并进行突破,这些宝贵的精神传承,都体现在赵银鸥的创作之中。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《2021.3》,布面油画、喷漆,150x220cm,2021

“精神康复”系列的诞生,肇始于艺术家生活中的遭际,但同时也可以说,这一实践是对其所受的所有艺术训练和全部生活经验的一次彻底反思。康复,意味着从某种病征中解脱出来,但同时它又不是庸俗心理学意义上的、仅限于倾泻生命中创伤经验的行为,而是将其全部生活——如果我们在艺术家进行创造的语境上理解这个词——置于一种朝向否定的维度上。对于赵银鸥来说,康复是一个充满动态指向的概念,是突破学院的、技术的、艺术史经典的既有秩序,从其重负中跳脱而出,持续寻找另一种面向这些坚固之物的动作。

在这之后着手的“釜山系列”(2014),延续了“康复”的进程。2014年,赵银鸥在韩国釜山参加了一处位于乡村山上的驻留项目。在那里,她对周遭满是蜘蛛、蝙蝠、蛾子、蛇的环境产生恐惧,身体被虫子咬伤,独处的孤独也困扰着她。以自身在这种环境下的心理状态为背景,她在画布上记录下自己与环境相处的印记。这个时期的画面上,出现了极其夸张的动物形体,形象模糊又赤裸的、原始姿态的人,以及人与动物在某种叙事中(比如共同出现在船上,拥抱等等)一起出现的场景。画面中还出现了大量的原色和不遵循任何色彩搭配原则的色彩使用方式。我们明显能从画面上感觉到“精神康复”系列的影子,以及与在这之后出现的“我与我系列”(2014-2018)、“我们系列”(2018-2019)之间的传承关系。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《2020.6》,布面油画、喷漆,150x220cm,2020

最重要的是,赵银鸥在“釜山系列”中开始了“重新认识自己”这样一个“康复”命题。这个命题一方面是延续了创作“精神康复”系列时的生活状态和创作状态,同时,她将“我”作为绘画实践的一个新起点。这个新起点是艺术家在“精神康复”系列中建立起的方法孕育的,它是一种高强度的、思维与创作互为激发的产物。一旦开始思考“我”,创作就进入了超越于媒介之外的领域。与那种伪哲学性的、艺术之“我”的思考不同,赵银鸥非常坚定地将这个思考置入到绘画实践之中,它带动了一种创作上的观看方式:艺术家在这个阶段寻求让眼睛与世界之间断开联系、再重建联系,她不再以观察“物”的方式观察绘画的对象,或者说取消了物的对象性。她试图在另一个维度上实践绘画语言的精确性,一种必须如此的、只具备自身合法性而不遵从于任何现行绘画原则的语言。画面上那些看起来诡异、变形、毫无现实参照可言的形象,正因为无法与现实世界或者观者沟通而具有最真实的意义。艺术家关心的不是从“画什么”到“怎么画”这种流行的、空洞的当代绘画议题,而是那些仅仅在个体内在需求中产生的、无法被通约化的问题。所以从本质上说,她的绘画也具有一种政治的实践。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《2020.3》,布面油画、喷漆,150x220cm,2020

3. 图像实验与意识实验

2014年,经过了“釜山系列”的实践,赵银鸥投入到“我与我系列”(2014-2018)的创作中,她开始更为明确地将梦境、记忆和创伤经验作为画面的主题呈现。从这一时期开始,她将图像实验和潜意识实验结合到了一起。具体地说,就是创造没有任何绘画经验作为参照的画面,画面来自于对于自我潜意识的内向凝视,凝视进而转化为纪录,形成一种潜意识图像。

这听起来似乎具有某种神秘性和表演意味。但艺术家真正探索的并不是将潜意识视觉化这一形式过程,而是在和自我的相处中,逐渐将艺术家的“我”抽离出来,形成一种创造性实践的主体意识。我们在画面上看到的,绝非漫无边际的想象力的产物,或者带有生产目的性的颜料结晶。将纪录潜意识图像的形式过程转化为关于创造本身的思维过程和关于“画”这一动作(或者说存在形式)的实践,这让我们联想到弗朗西斯·培根的绘画。此外,“被观看”从不是她绘画的目的,因为其私密性——而不是绘画的纯粹形式——决定了其绘画封闭的内向空间,而不提供“看”与“被看”的支点。在赵银鸥笔下,所有的画都不是以“画作”的形态存在的,甚至可以说,每一幅“画”的诞生时刻,在其处于“被看”的刹那,就宣告了“画”自身的终结。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《12.2019.W》,木板综合材料,60x45cm,2019

体现在画面上,从“我与我系列”开始,出现了大量近似于幻觉的场景和不同“物态”组合在一起的形象,而记忆中亲密的人的形象也反复出场。所有这些场景和形象都无法被破译,拒绝被破译,它们只是纯然的、天真的图像。画面没有任何物理世界的空间感和真实度,但也不是致幻剂的产物。艺术家似乎有一种电影蒙太奇式的记忆机制,她将自我的潜意识空间不断分割、再造,如同进行手工制作一般,肆意又精确地将之转化为图像。

赵银鸥的绘画不邀请我们理解、猜测其图像的所指,我们只能感受到一些潜在于画面之中的动向,并据此去理解她在图像实验和潜意识实验中形成的某些方法。她偏好形成圆形、向外扩散的线条,这些线条似乎还原了潜意识向外展露的过程;她笔下的画面充满了紧张感,但所有的笔触都是松散而缺乏专业性的技术强调;在她最扣人心弦的木板作品中,刻刀留下的辐射般的线条僵直地罗列,不具备技术上的表现力,却将思维的动作完全纪录下来。

©HdM GALLERY

《25.2019.W》,木板综合材料,30x45cm,2019

4.覆盖/显露,挤压/释放

正如在之后的“我们系列”(2018-2019)中更为鲜明地体现出来的,画面呈现出明显的日记般的、未加工的形态。所谓未加工,并非是指不同元素的随意拼贴,而是将某种思维动态和情绪凭直觉纪录下来,并在这一过程中寻找某一具体的情感叙事或造型叙事的准确表达。这种纪录显然是艰苦的,它在思维的、经验的、情感的三重空间中发生,更重要的是,艺术家拒绝对画面进行修改,拒绝专业性的制作过程。因此,赵银鸥的很多画面都是覆盖的产物,她不断将前一幅画作所纪录的否定掉,这也是她称为“康复”的另一种形态。覆盖与显露交替进行,画面永远处于未完成的、没有边界的状态,一幅画面的开始与结束是重合的。覆盖是对不确定性的忠诚,也是对绘画这一工作的最大尊重。即使在木板作品中,那些在颜料之上重重刻下的、并非塑造形体的线条,也来自于这种关于确定/不确定、覆盖/显露的辩证实践。

©HdM GALLERY

《19 2019 W》,木板综合材料,45x60cm,2019

赵银鸥早期学画生涯中关注过塞尚的绘画,她着迷于塞尚如何破坏、反对古典主义视觉的惯例,这段经历衍化出一种带有理性感和客观感的工作方法。她否定了绘画的所谓表达性,紧张的、有说服力的、试图言说的笔触和配色,都被她以决绝的态度排除在外。如同塞尚的工作一样,她寻找着一种对事物进行表达的真诚性,只不过她的方式并非如塞尚一样通过眼睛与对象的反复对话进行。劳作创造出真诚,不管这种劳作存在于圣维克多尔山的写生还是头脑中对于私密的、不可分享之物的重塑中。

尽管赵银鸥总是在画布上进行着对绘画固有之物、其古老秩序的永恒破坏,她也会借用某种绘画的惯例完成破坏的动作。在有的画面上,她会借用对古典石膏像进行素描的方法,将头像从其黑色的背景中“提取”出来,与她创造的那些相对更为模糊的形象形成有趣的对话,也更符合那一瞬间的记忆和情绪感受(作品《2021.11》,2021年)。她对中世纪到文艺复兴的绘画感兴趣,不仅是其罩染的技术方法或者教堂中玻璃镶嵌画的空间叙事,也对宗教绘画中垂直的画面引导目光的方式有所探索。在她以去世的母亲为主题的作品中,我们能感受画面从上到下根据光线的动向引导我们的目光。同样的方法也出现在以儿时家庭聚会为主题的作品中(如作品《2019-2021》,2019-2021年)。艺术家让记忆、造型与技术之间互相角力、互相抵消,并让这一过程遗留在画面之上。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《28.2019.W》,木板综合材料,30x45cm,2019

在她一些尺幅较小的布面作品中,我们也可以看到某一个记忆瞬间或者思维瞬间的一次性再现,覆盖的手法没有出现。这些作品有的是为了准备更大尺幅的作品而画的,也有许多日常的、随手的练习。日常之作仍然具有相当的温度,画面一以贯之的不受控制,梦中、记忆中的画面放射出的黑红条纹仍然被如实地纪录下来。这些画作有时让我们看到更具体的、可感的人的形象和它本身所诞生于的记忆情境。同时,大面积使用原色和进行毫不温和而趋向暴力狠决的叙事聚集在狭窄的画布上,反而比之大幅画作更能展露出“挤压”与“释放”这两种矛盾的思维动向,这一动向基本贯穿了艺术家的全部艺术生涯。

©HdM GALLERY

©HdM GALLERY

《ca.3.2021》,布面油画、喷漆,40x50cm,2021

“我与我系列”也激发了一些方法上的变化。在此之前,她更习惯于只使用干燥时间快、色彩表达直接的现代绘画颜料,同时也借鉴古典主义中湿颜料之间相对缓慢对话的过程——这一过程强迫艺术家的身体必须完全投入绘画的创作时间之中。但在完成大量木板作品后,她的腰部出现问题,无法一直进行这种长时间高强度的工作方式。她开始使用喷漆这种更利于瞬间的、一次性表达的、不需要进行配色选择的技术。我们在她最近几年大量画作中看到了喷漆的应用,画面中的某种确定感大大增强了。此外,她所使用的原色也在这一时期更为明确,其颜色饱和度、色彩间的对抗性也大大增强了,暗示出她在创作时思维的动态。

在一次和赵银鸥的偶然谈话中,我们提到了一位朋友与“天鹅”相遇的故事。这个故事促使了几张画作的诞生,但故事本身则完全艺术家惯用的覆盖/显露过程中消失不见。从原本没有的地方开始一次绘画,这也许是最适合描述赵银鸥绘画的方式。

2022 年 3 月完稿于北京

赵银鸥 1972 年生于沈阳,1988 年至 1992 年就读于中央美术学院附中,1994 年至 2001 年于鲁迅美术学院油画系学习,现任教于北京工业大学艺术设计学院,纪录片《铁西区》、《何凤鸣》制片人。近期群展和个展包括:“恶是”,蜂巢当代艺术中心,北京(2020);“精神实在”,空间站,北京(2019);“囚徒”,Vanities,法国(2019);“快乐的人们...... ”,中间美术馆,北京(2019);“HER KIND” · 创,筑中美术馆,北京(2018);“涉险的快感”,N3画廊,北京(2016);“OPEN TO YOU”韩国釜山(2014)等。

苏伟是生活在北京的策展人、艺术史研究者,现为清华大学艺术博物馆副研究员。2012年,他参加了ICI(Independent Curators International)纽约的策展课程。2014年,他获得首届国际艺术批评奖(IAAC)。2017-2021年,他担任北京中间美术馆高级策展人。苏伟最近几年的工作聚焦于对中国当代艺术历史的再叙述和激进想象,探索其全球语境中的合法性和断裂性的根源。这一工作的核心,是重新提取“1949后“当代情境中的艺术生产,描述其衰颓与虚无双重面貌下的限度、情境线索和无意识的能量,从而批判性地展开反制度的实践,重新定义艺术在今天的立场及可能性。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享