受疫情影响,全球艺术界均受到前所未有的冲击。木星美术馆于今日起,正式推出公众号“云观展”线上活动,与众艺术爱好者共享各类主题展览,感受艺术所传达的温暖与慰藉,望城市早日复原。

由国际策展人李龙雨(LEE Yongwoo)教授策划的《黄锐:艺术人生》展览,是近年来艺术家黄锐展览作品最多、规模最大的个展,包含六段依序展开的故事,包括与“星星画会”有关的作品及资料、黄锐早期艺术、日本时期创作的绘画、雕塑和装置作品。

本次云观展精选30余件作品,带您从6个房间12个部分沉浸式体验艺术家创作脉络,近距离观赏艺术作品。

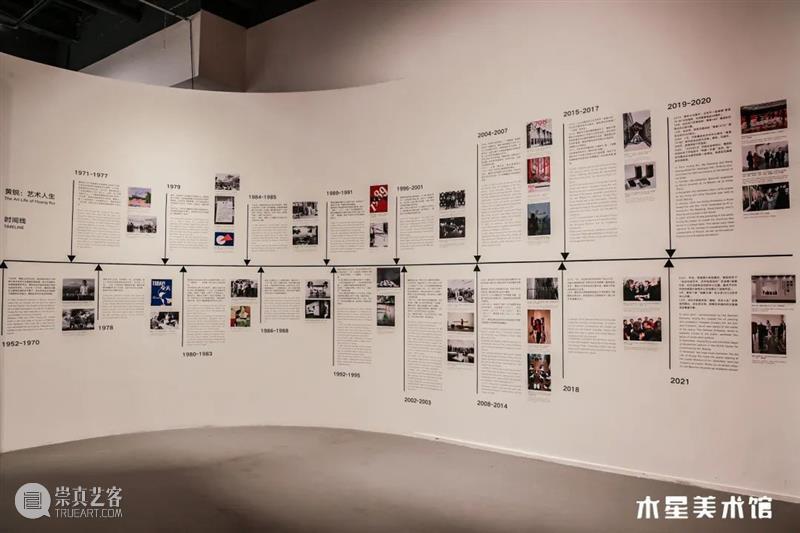

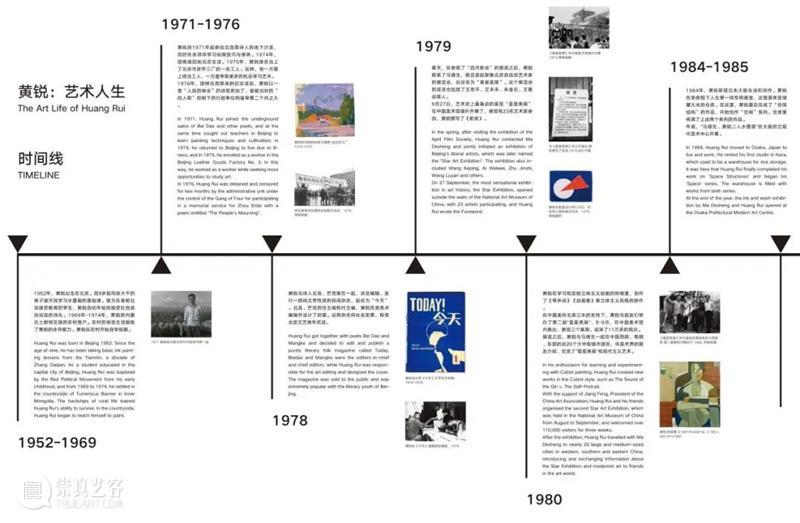

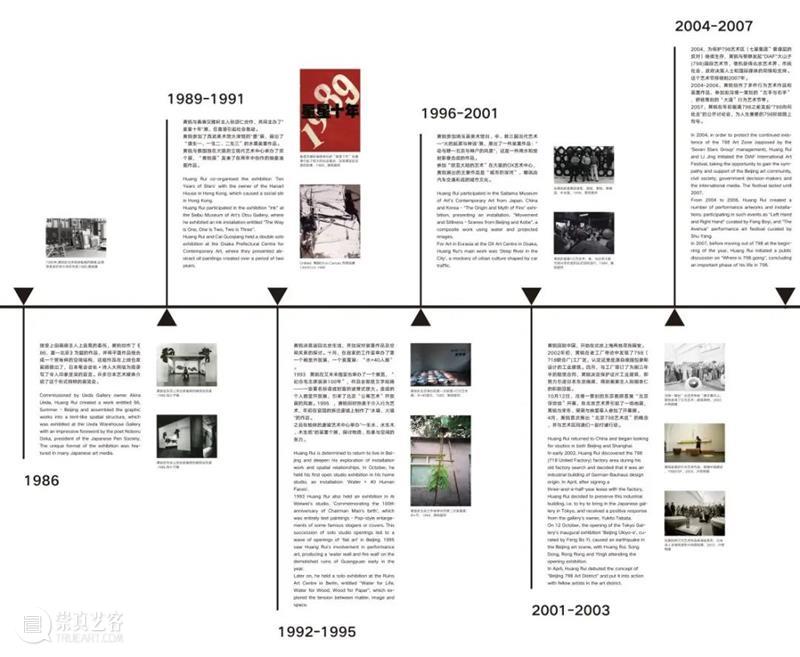

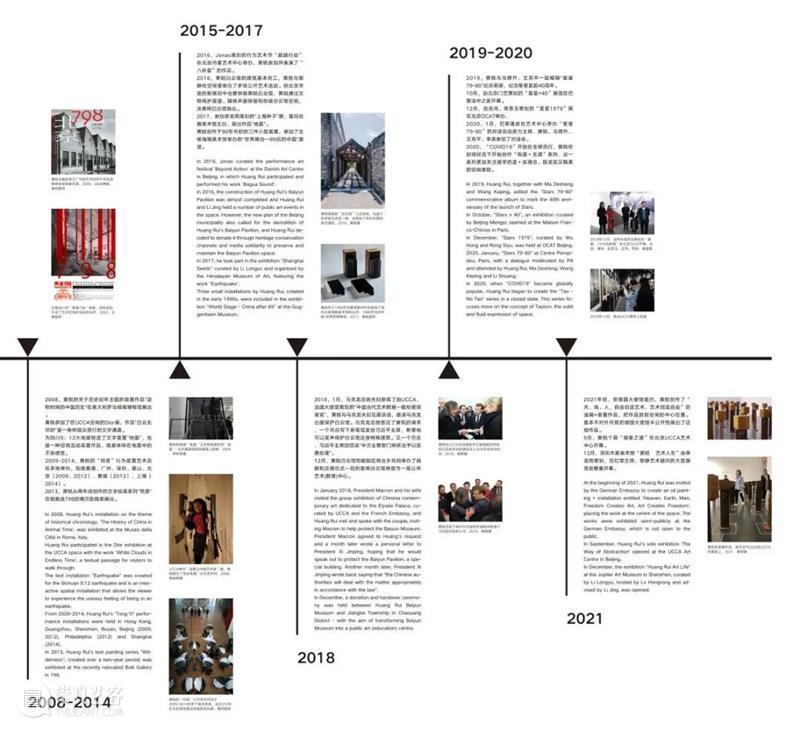

进入展厅,首先看到的是布满时间轴的墙面,记录着艺术家创作生涯中至关重要的创作与人生故事。

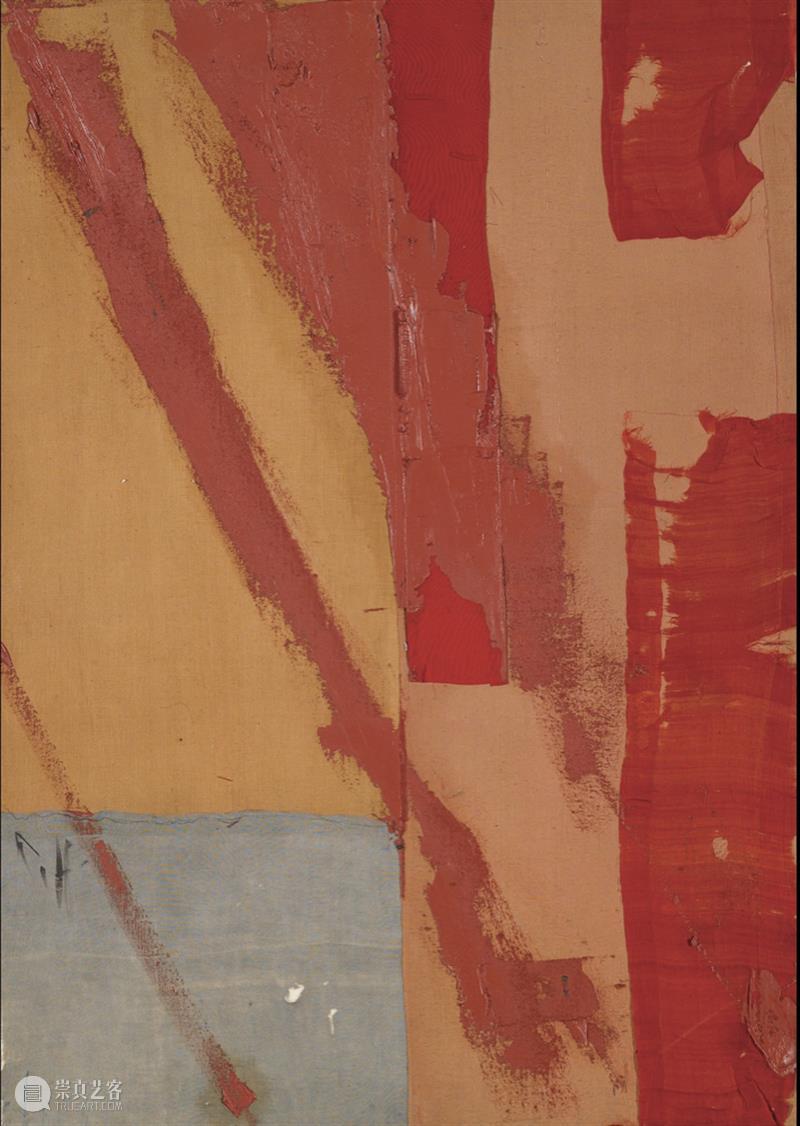

艺术家黄锐是地地道道的北京人,这系列作品是他结合西方立体主义风格与北京代表性建筑四合院的一种融合,跳脱出了传统透视关系,用多个视点、多个角度表现了四合院的空间与故事性。

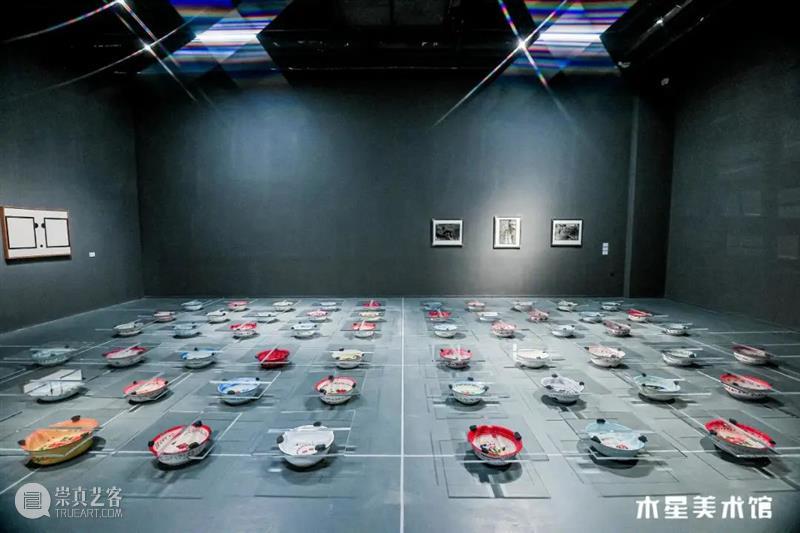

1979年4月开始,黄锐在北京西城区的家,成为了众多诗人、艺术家时常出入,探讨文学与艺术的场所,也是诞生“星星”名称、行动概念、展览场地和展览方式的地点,策展团队为还原艺术家过去在北京生活的房间,特别展出了当时黄锐家中的日常用品。

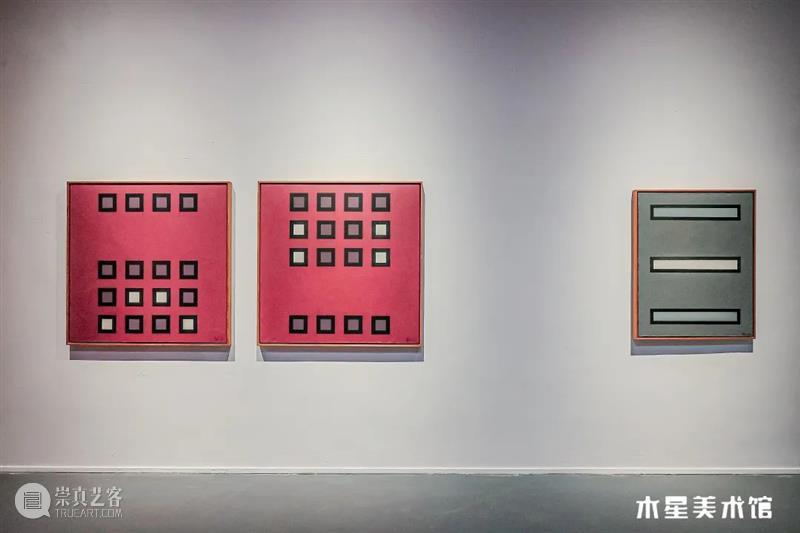

1983年艺术家开始解读《道德经》的思维方式,继而又开始诠释《易经》的图像法则,在空间结构系列中,艺术家把关注的主题逐渐扩大到中国文化及东方思想上,这种直接取用概念、符号化的创作手法任意而大胆,也是对纯粹抽象主义空间的探索。

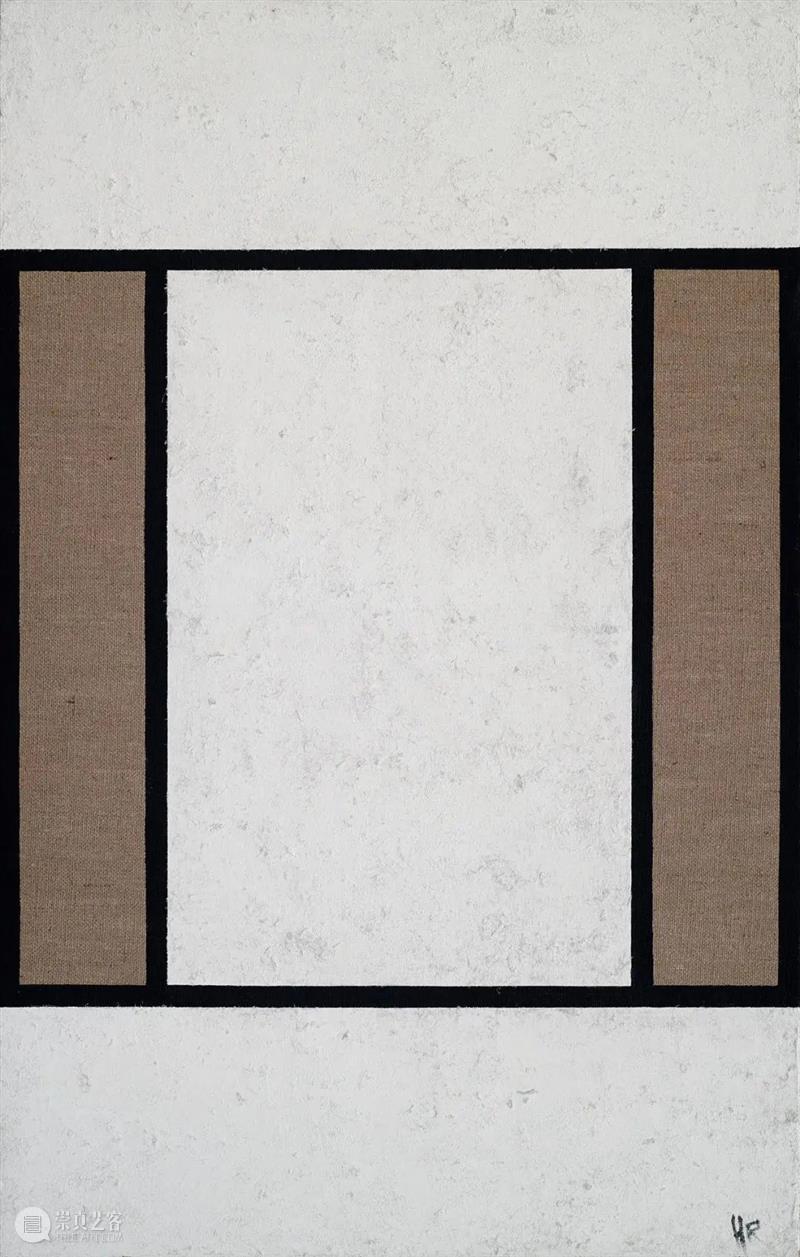

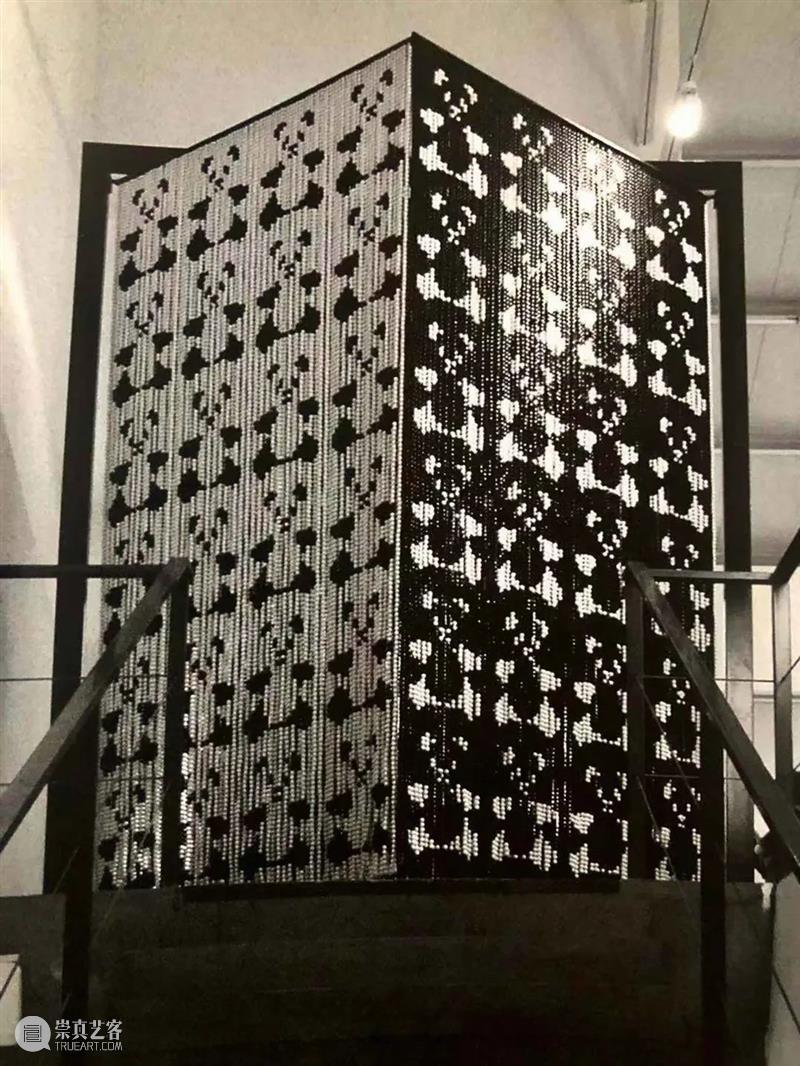

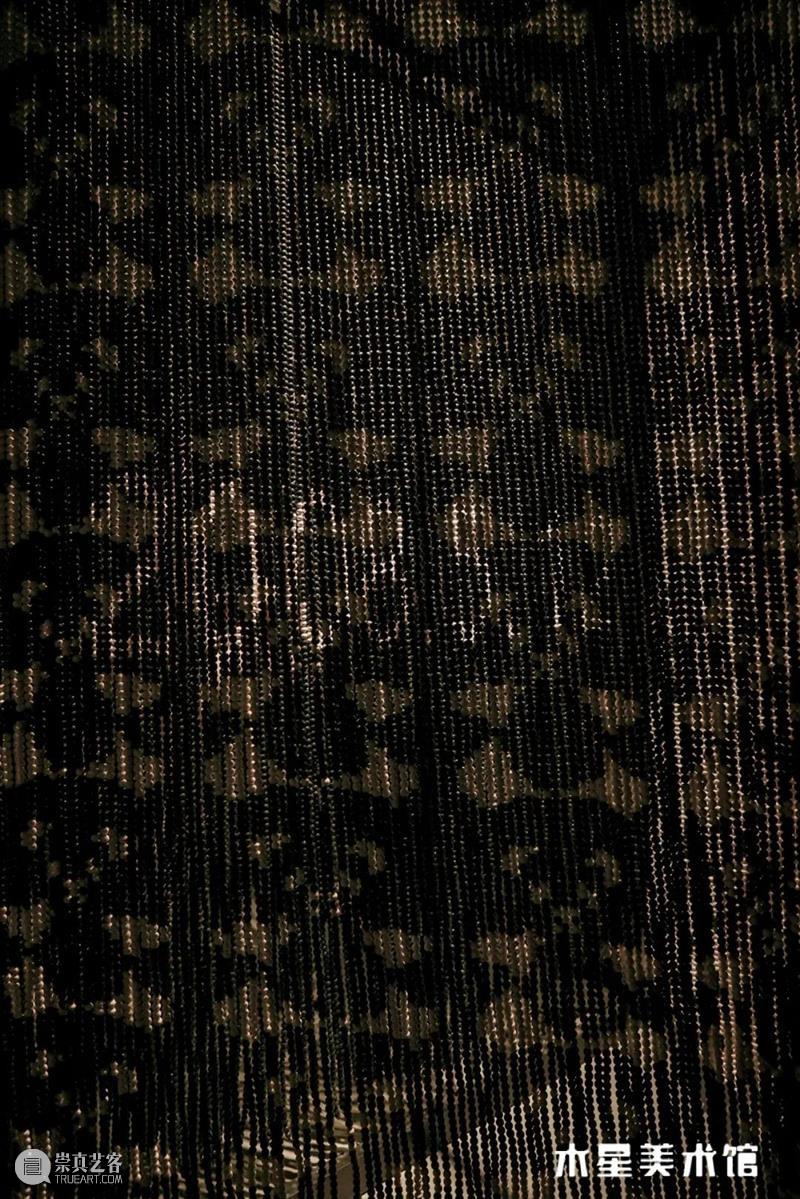

1984年,艺术家移居日本,受日本“物派”和“具体派”艺术影响,开始减少在空间结构中使用结构和色彩,转而把物象精简化、材质对立和扩大化,追求画面中空间感的表现。

2002年黄锐回到北京,带头租用798厂房,改造为其在北京首间⼯作室兼居所,同时邀请艺术家与国际画廊入驻。让798逐渐从废⼯厂转变为极具代表性与影响力的国家级艺术园区。展览现场的开放式平台上,就呈现着介绍798的60余本书籍、20余本杂志和9幅展览海报。

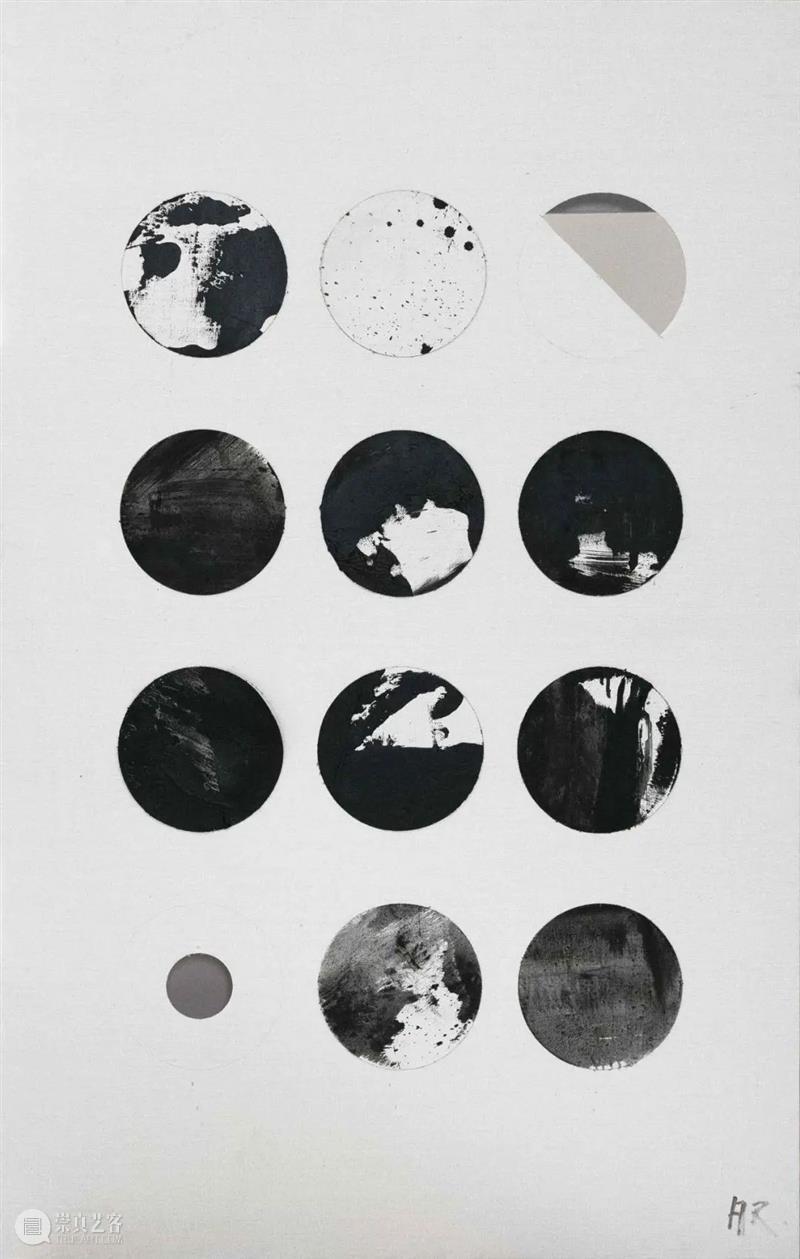

《道德经》中第42章是老子的宇宙生成论,里面写:“道生一、一生二、二生三、三生万物”。天地间的万物及现象在周易八卦中被演化成一条条短线组成的图示,这里面的一二三不代表数量,代表了事物运行的规律,作品《有道无道》系列将水墨和油画做了一种结合,思考万物从少到多,从简单到复杂的演变过程。

装置《地震》创作于2008年,是为纪念08年5月12日四川汶川大地震而作,多次参与全球国际展览,是艺术家经典作品之一。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享