点击蓝字 关注我们

流动舞台·景观装置·巡演戏场

——中国古代“戏车”源流考论

贤骥清

【摘要】 “戏车”是东西方文化中都曾出现过的一种移动式展演车台,主要见于戏剧演出、节日庆典、礼仪活动之中。中国戏车始于汉代百戏中的弄车技,与之相类,又有鼓车、歌车、乐车等演变;隋唐时期,鼓吹车和山车有所发展,出现了白鹭车、偶乐车、陆船种种流变;宋元之后,卤簿山车、鼓笛棚车和抬阁轿亭成为仪仗展示和流动表演的主要车台;及至近代,戏车演变为彩车和花车,见于礼仪庆典和民俗文化活动中。经过时代流变,中国古代“戏车”相互间融合变化,实际上具有了流动舞台、景观装置、巡演戏场和开放剧场的舞台美术特征。

【关键词】 戏车 流动舞台 景观装置 巡演戏场 舞台美术

【中图分类号】 J80

【文献标识码】 A

【文章编号】 0257943X(2022)01015910

贤骥清,上海戏剧学院舞台美术系副教授,学术方向为剧场舞美史论与灯光设计,编著《民国时期上海舞台研究》《新世纪中国舞台美术理论研究》《上海近现代剧场调查研究(1843―1949)》三部,发表《民国前期上海布景师的缘起和帮派系》等多篇论文,获上海市学术著作出版基金,并获第七届王国维戏曲论文奖三等奖、上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖二等奖,主持国家社科基金艺术学一般项目、上海市教委科研创新重点项目、上海市高峰学科建设项目三项。

导 语

戏车,一般是指戏剧巡演中的移动式的演出车台,抑或指景观彩车,主要见于戏剧演出、节日庆典、礼仪活动之中。在中西方文化中,“戏车”的概念比较模糊,戏车的演剧功能及其舞台属性也“存在一些争论”。[1]狭义而言,戏车是“戏剧”[2]演出的车台,抑或用于音乐、歌舞、杂技等广义“演出”范畴。在中国古代,戏车始于汉代百戏中的“弄车之技”[3],本称“车戏”,属于马车杂技表演,与之相类,又有鼓车、歌车、金车、乐车等演变;隋唐时期,前代车台衍变为“鼓吹车”[4]和“山车”[5],又有白鹭车、偶乐车、陆船、旱船种种流变,或亦认为“山车和陆船都可以叫做乐车”[6];宋元之后,卤簿山车、鼓笛棚车、抬阁轿亭承继衣钵,成为仪仗展示和流动表演的主要平台;及至近代,戏车演变为彩车和花车,主要见于音乐歌舞、杂技杂耍和民俗文化之中。在西方,戏车主要指中世纪及文艺复兴早期的“马车舞台” [7](wagon stage)[8]、“庆典戏车” [9](pageant wagon)和“流动舞台”[10],它们虽然也有礼仪庆典的多重社会功能,但是戏剧功能更加专一,而且承启了舞台布景“景屋”[11]和舞台装置“车台”(slide stage)的舞台美术功能。广义而论,现代“戏车”的外延更广:在现代汉语中,戏车不再专指汉代杂技型的马车,而是泛指中外各类流动型的“演戏之车”,甚至成为古今各类展演车台的统称;在西方戏剧中,中世纪欧洲的“wagon stage”和“pageant wagon”在中文中译作“戏车”或“彩车”[12],可以统指西方戏剧和盛会游行中的马车舞台和流动巡演大篷车;在戏剧理论中,无论是中国明清戏曲,还是中世纪欧洲宫廷戏剧,戏车还被指称舞台上的大型装置道具,譬如清宫大戏台上的“车船”彩砌和法国宫廷中的“喷泉戏车、森林戏车、雅典娜戏车”[13]等景观装置,这是现代汉语中的借指现象。简言之,考察中西方戏车的源流、类型、构造特征,不难发现,古今中外的戏车都有流动舞台、景观装置、巡演戏场和开放式剧场的相通特征,而且亦有装饰展示、竞技娱乐和礼仪教化的文化功能,并且其中蕴含了丰富的舞台美术元素。

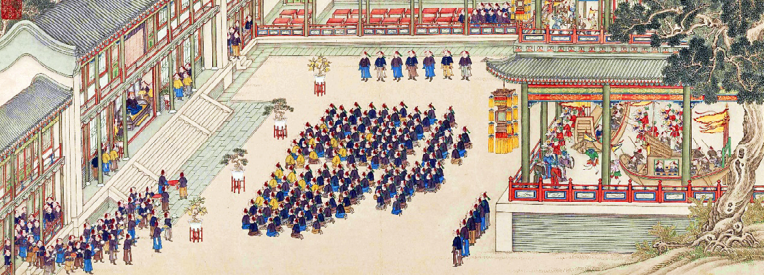

清人绘《平定台湾战图清音阁演戏图》之战船彩砌戏车

一、 两汉魏晋:鼓车·歌车·戏车

中国古代戏车,本称“弄车”或“戏车弄马”,原来专指在车马上表演的杂技,后泛指百戏、散乐、杂伎中的演出轮车。“戏车”初见于汉代文献,时有双重含义:一是人在车马上表演杂技,又称“车戏”或“弄车技”,如“绾以戏车为郎”[14]和“骑士戏车弄马”[15],所以班固说“戏车,若今之弄车之技”[16];二指表演杂技的马车,如“戏车高橦,驰骋百马”[17]和“尔乃建戏车,树修旃”[18],显然,此处已是演出之“车”而非弄车之“技”了。两汉以降,“戏车”的双义现象反复出现,如《艺文类聚》有“逍遥俯仰,节以鼗鼓。戏车高橦,驰骋百马” [19]之说,《太平御览》有“百戏,起于秦汉,有……戏车” [20]之语。具体而言,两汉时期宫廷仪仗和百戏中的移动式表演车台以鼓车、歌车、戏车三者为代表。

鼓车,古有三义:一指“记里鼓车”[21],又称记里车、大章车,是一种木人击鼓计数测距的计程车;二指“战鼓车”,用于传达军令和激励士气,属于战车之列;三指“载鼓之车”,源于郊祀大驾的车上鼓吹,所谓“旌旗鼓车,旄头先驱”[22],属于皇帝仪仗车之一。在现代汉语中,鼓车又称“车鼓”,指车载巡演的民间鼓乐,实际上就是鼓车和乐车的遗传流变。当代考古学者认为,江苏海州西汉墓漆绘木尺《车马人物出行图》之象拉“鼓吹车”和山东长清孝堂山石祠壁刻《车马出行图》之马拉“鼓吹车”,大致反映了汉代“鼓车”或“鼓吹车”的直观形态。

歌车,主要是指乘载歌者或驾乘歌唱的轮车,目前仅见于《汉书·韩延寿传》:“鼓车歌车,功曹引车,皆驾四马……歌者先居射室……噭啕楚歌。”[23]据此推测,歌车属于一种乘载歌者的马车,歌唱者位于“射室”中,可能在车上歌呼表演。

戏车,最早频繁出现于汉代文献中:一如《平乐观赋》中“方曲即设,秘戏连叙……戏车高橦,驰骋百马”[24];二如《汉书·东方朔传》中“设戏车,教驰逐,饰文采,丛珍怪;撞万石之钟,击雷霆之鼓,作俳优,舞郑女”[25]引文中的“文采”通“纹彩”。;三如《西京赋》中“建戏车,树修旃。侲僮程材,上下翩翻。突倒投而跟絓,譬陨绝而复联。百马同辔,骋足并驰。橦末之伎,态不可弥”[26]。根据上述描写,结合汉代画像石砖图像,大致可知汉代戏车的构造及其装饰特征。

根据图文来看,汉代早期“戏车”多为高橦、悬索及娱乐性的杂技表演,主要见于百戏场中,其中表演性和娱乐性很强。如河南南阳新野《戏车图》和首都博物馆藏《平索戏车车骑出行图》表现了斜索、平索戏车上缘竿、履索、倒挂、踞立、攀竿、回旋等杂技舞蹈的演出形态,与《平乐观赋》中“连翩九仞,离合上下”[27]和《西京赋》中“突倒投而跟絓,譬陨绝而复联”[28]的文学描写相吻合。其次,两汉“戏车”已关注观演视觉和舞台装饰美化,不仅采用斗形车厢、低矮围挡以免遮挡观众视线,而且在车厢栏板、鼓身、仪仗戟上涂绘色彩和精美图案,并且点缀华盖、羽葆、流苏之类装饰,甚至因为过度“文采”[29]引文中的“文采”通“纹彩”。,以致汉武帝下令禁止制造这种奢靡之车。再次,东汉时期的“鼓车”和“戏车”已将建鼓、高橦、悬索、舞案相结合,车上不仅融合了羽葆、伞盖、旗帜等舞台装饰,而且与“鱼龙曼延”等情节性的仿兽装置同台竞技、互动表演。山东沂南北寨村汉墓《乐舞百戏画像图》中,鼓车的形象不仅装饰华丽,而且演出功能齐全,可以说是集合了乐、舞、杂技的多功能“戏车”。相较而言,“鼓车”和“歌车”似乎更多出现在礼乐活动及仪仗车队中,其仪仗性、扮演性、展示性更强。

山东沂南北寨村汉墓《乐舞百戏画像图》之鼓吹车

因此而言,汉代“戏车”不只是杂技表演的动作支点和运载平台,更是一种具备了车技、马戏、百戏杂耍和音乐鼓舞等融合特征的综合性、巡演性、开放性的流动舞台。换言之,汉代“戏车”开了中国流动舞台及戏剧演出的先河,故黄竹三先生称其为“祭祀戏剧的流动性演出” [30],而李隼先生直接说“汉武帝时期已经出现了戏车,即彩车舞台”[31]。

二、 隋唐五代:鼓吹车·乐车·山车·陆船

隋唐五代时期,在皇家仪仗和宫廷乐舞中出现了更大规模的流动式演出装置和移动式的展演车台,诸如鼓吹车(白鹭车)、金钲车(金车)、乐车、山车、陆船等。此时,百戏改称“散乐”,杂技型的“戏车”与乐舞型的“鼓吹车”及音乐型的“乐车”相互融合,鼓吹车的“仪仗车”属性不断削弱,作为“演出车”的舞台功能日益增强,甚至衍生出以山车命名的“山车戏”。实际上,早在南北朝时期,南梁宫廷中就出现了一种供奏乐表演的木制活动平台——熊罴案,这可以说是鼓吹车大型化的发轫端倪。宋代陈旸《乐书·乐图论·熊罴案》释曰:“熊罴案十二,悉高丈余,用木雕之,其上安板床焉。梁武帝始设十二案,鼓吹在乐悬之外,以施殿廷、宴飨用之。图熊罴以为饰故也。隋炀帝更于案下为熊罴驱豹腾倚之状,象百兽之舞。又施宝幰于上,用金彩饰之……亦谓之十二案乐。” [32]根据宋人解说,这种案台不仅可以临时拆卸组装,而且能够不拘场地灵活摆放,种种迹象表明,熊罴案不仅擘画了后世的戏台样式,而且对当时的鼓吹车产生了不小的影响。

鼓吹车,本是宫廷郊祀时仪仗“车辇”车辇,古指天子之车,如金辂、玉辂、象辂、小舆、进贤车、指南车、四望车、记里鼓车等。之一,其上有舞伎击鼓舞蹈和乐伎演奏音乐。“鼓吹车”一词,初见于《隋书·礼仪志五》:“鼓吹车,上施层楼,四角金龙,衔旒苏羽葆……楼上有翔鹭栖乌,或为鹄形。”[33]由此可知,鼓吹车是一种装饰着五彩羽毛华盖、丝绒穗子及虬龙、鹭鸟形象而供鼓吹乐队乘载的演出车台。及至唐代,鼓吹车改称“白鹭车”,作为皇帝出行的仪仗用车之一,主要用来乘载乐工。《通典·礼六四》释曰:“白鹭车,隋一名鼓吹车,楼上有翔鸾(鹭)栖焉(乌)。大唐之制因之,驾四马……在记里鼓车后。”[34]宋金以降,沿袭唐制名称,《宋史》释曰:“白鹭车,隋所制也,一名鼓吹车。赤质,周施花版,上有朱柱,贯五轮相重,轮衣以绯,皂顶及绯络带,并绣飞鹭。柱杪刻木为鹭,衔鹅毛筒,红绶带。一辕。驾四马,驾士十八人。”[35]目前已知,宋代鼓吹车的装饰更加繁华,通车涂染红色系,栏板用赤(浅红色),橦柱用朱(橙红色),柱上五轮用绯(深红色),柱头点缀皂顶(黑色),立柱上披饰红、绯两色丝带,车厢栏板采用雕花,橦柱梢头装饰木刻鹭鸟,飘带上面绣饰飞鹭,舞台观赏性大大增加。有现代学者认为,鼓吹车属于“仪仗中载乐队用的‘礼仪车’” [36],或者说“鼓吹乐工如乘车,这种车则称为鼓吹车,多用于卤簿中”[37],而且“鼓吹车的出现可能要早于戏车”[38],上说均有道理。

乐车,初见于唐代文献,一般是指装载“青铜錞于和建鼓,以及……青铜铙”[39]的仪仗车,可能是“偶乐车”简称,抑或“金车”与“鼓车”的合称。现代考古发现,汉代已有乐车,如西汉海昏侯墓出土的“偶乐车”。另有一种“金钲车”,是指搭载演奏金、钹、铙、镯等打击乐器及其乐工的仪仗车,亦归属“乐车”之类。需要注意的是,金车(金钲车)与卤簿中的“金辂”以及杂乐中的“金车”(山车)虽然重名,实际不同。乐车,作为“偶乐车”和“金鼓车”的简称及合称,当时只有具名而无统称,故韩国学者安祥馥说:“载乐的山车和陆船都可以叫做乐车,而这种乐车是在前代找不到的。”[40]山车,是指装饰状如山峦之车,亦称“金车”,本来属于寓意祥瑞富饶的帝王仪仗车之一。《太平御览》释曰:“山车者,金车也,故殷人制为大辂,金根之色也。”[41]明孙瑴《古微书·孝经纬》则说:“山车出。山者,自然之物也。山藏之精,与象车相似。” [42]因此可见,山车源于“金车”,本来属于帝王的金色“大辂”。及至宋代,山车成为节庆街道广场演出的彩棚车台,《宋史·礼志十六·赐酺》载:“太宗雍熙元年……丹凤楼……前至朱雀门张乐,作山车、旱船。往来御道。”[43]同卷又载:“东封泰山……上御子城门楼,设山车、彩船载乐。”[44]自秦汉至明清,戏车、山车往往连用,故有“戏车山车兴动雷” [45]和“戏车山车,兴雨动雷” [46]之语,因此麻国钧先生推断戏车和山车“二名虽不同,其实一也”[47],亦有道理。

山车戏,是南北朝开始依托山车敷演而成的散乐演出样式,隋唐以来史籍中多有记载。一如《隋书·音乐志下》载:“始齐武平中,有……山车、巨象……名为百戏。”[48]三如《乐书·乐图论·俗部·杂乐·山车戏》载:“北齐神武平中,有鱼龙烂漫、俳优侏儒、山车巨象……之戏。”[49]及至唐代,山车频频参加宴设酺会演出,散乐场上出现了乐车、山车、旱船和“犀象”的景观装置表演。《太平广记·乐二·大酺》载:“唐玄宗在东洛。大酺于五凤楼下……乐工数百人于车上。皆衣以锦绣。伏厢之牛。蒙以虎皮。及为犀象形状……教坊大陈。山车旱船。”[50]这一宴会场上,一方面是数百乐工身穿锦绣、乘坐乐车、演奏音乐,一方面是“山车”和“旱船”两种大型车台装置巡游展演。另外,在唐肃宗朝,“上皇每酺宴,先设太常雅乐坐部、立部,继以鼓吹、胡乐、教坊、府县散乐、杂戏,又以山车、陆船载乐往来”。[51]显然,“山车”和“陆船”既是运载仪仗艺人的运输工具,又是乐工表演和仪仗展示的移动舞台。关于山车的样式,元代胡三省解释得很明确:“山车者,车上施棚阁,加以彩缯,为山林之状。”[52]综上看来,山车是一种兼具舞台装饰和演员运载功能的移动式戏台,车上不仅扎有山林层叠的棚阁,点缀五彩色的锦绣布帛,而且还可以通过车轮推行移动往来,俨然一座规模宏大、景观华丽的流动舞台。

隋唐之际,山车传入日本,开始出现在民间祭祀的表演队列中,其上除了彩扎或偶人之外,还有乐器演奏或小型的演出,以至后来成为闻名世界的山车大游行。日本山车,装饰题材大多取自于中、日历史典故或神仙传说,实际上是中国山车戏的流传和蔓延。麻国钧先生考察《祇园祭山车图》和《高砂山车立体图》发现,日本“山车上设舞台与乐屋两大部分,中间用‘障子’相隔,分成表演区与后台。表演区内靠近‘障子’有一矩形平台,是演出时乐队专用之所。舞台与乐屋的四周,用勾栏围拢。日本山车所设置的勾栏,大都为朱漆……山车顶为亭式建筑,车的底部有轮,可以拖行”。[53]事实的确如此,日本山车在型制和装饰色系上与唐代“山车”和宋代“白鹭车”异曲同工,因此借助日本学者山车复原图可以管窥中国山车之一斑。

此外,还有一种陆船,又称旱船,是以竹木缚扎而成的大型肩舆式装置道具,可以理解为“戏车”的简化与变形。元代胡三省释曰:“陆船者,缚竹木为船形,饰以缯彩,列人于中,舁之以行。”[54]可见,陆船以彩色丝布为装饰,舞伎可以进入其中肩扛手抬表演,又是一种穿戴型的移动表演装置。及至近代,民俗表演中的旱船、抬阁、亭子,实际上就是陆船和山车的遗流,它们开启了戏车及其移动方式的转变之路。

三、 宋元明清:卤簿山车·白鹭旗车·鼓笛棚车·抬阁·轿亭·华船·彩车

两宋时期,百戏杂伎归入俗部,总称“散乐”或“杂乐”,成为音乐、歌舞、说唱、戏剧、杂技、杂耍和诸色技艺的统称。北宋建政,极力恢复前代礼制,在官方的宫廷礼乐活动中,出现了卤簿山车、引龙直山车、白鹭旗车等仪仗车驾,实际上延续了鼓吹车的传统。两宋之后,在民间的民俗活动中,诸如乡傩、社火、庙会、迎神、赛会和节日庆典中,出现了鼓笛棚车、抬阁、轿亭、旱船、龙舟、彩车等新式展演车台装置,一类流变的新型“戏车”诞生了。

官方戏车,主要继承了汉唐鼓吹车、山车的轮车移动方式和羽葆流苏的装饰特征,同时添加了山林、鹭鸟之类形象图案点缀,并保持了宫廷山车的仪仗属性。一如卤簿山车,亦即大驾卤簿[55]中乘载御龙直[56]、引龙直、钧容直等御林军的山车,其中“引龙直”即禁军军乐队。太平兴国三年(978年),宋太宗“诏籍军中之善乐者,命曰引龙直”,“每……御楼观灯、赐酺,则载第一山车”。[57]需要注意,明清文献《明集礼》《三才图会》《皇朝礼器图式》中的“金辂”形象,不仅与“金车”(山车)存在渊源,而且还与西方宫廷的“庆典戏车”有些相通。二如白鹭旗车,亦即卤簿中的“鼓吹楼车”,《古今乐录》释曰:“陆则楼车,水则楼船,其在庭则以簨虡为楼也。”[58]虡,一指古时悬钟鼓木架的两侧立柱,或作钟鼓编组的量词,一组为一虡;二指较高的几案,此指庭院演出时高搭几案作为楼台。元人《宋大驾卤簿图书》描绘了宋朝郊祀仪仗队列中的鼓吹车队,其中第三车驾即“白鹭旗车”,其后又有皇家教坊乐队的“太常前部鼓吹”及“鼓”“金钲”队列左右并行,再后还有“大鼓”和“长鸣”卫队十行十二列,足见其仪仗乐队的表演属性。三如冲狭戏车,或属节庆酺会演出的杂乐戏车,抑或杂技表演的机关装置,所谓“杂以拔距投石,冲狭戏车”。[59]何为“冲狭”?就是以席草卷成环形、环插刀矛而由杂技演员飞身钻冲的杂技表演,类似今世的“钻刀圈”。冲狭戏车,可能是“冲狭”与“戏车”并列之义,也可能是安装有冲狭道具的杂技戏车。及至清代,宫廷大戏台上出现了一种车台型的灯彩砌末,它们虽然不是流动舞台,但是习称“戏车”。根据清乾隆《平定台湾战图清音阁演戏图》来看,承德行宫清音阁大戏台上的两艘大型战船即“彩砌”戏车,不仅能在舞台上自由游弋、模拟海战,而且还可以悬挂旗帆、装饰彩绘并藏载十几名演员,这已非常接近现代舞美中的车台装置和中世纪欧洲戏剧中的景观戏车了。

元人绘《宋大驾卤簿图书》之白鹭旗车

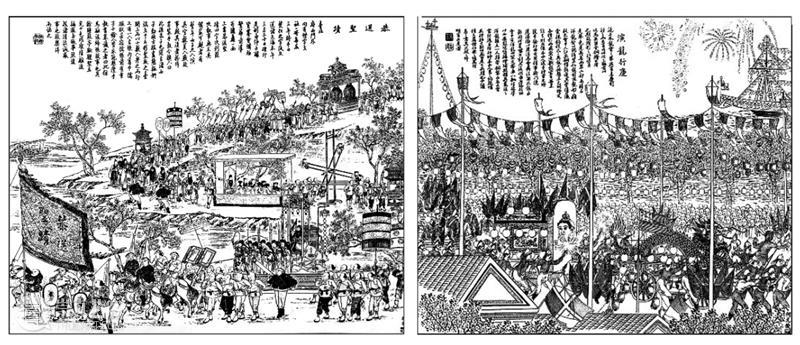

民间戏车,两宋以后在社火、庙会、迎神、赛会中蔓延,其移动方式之衍变分成两支:一支从鼓笛棚车的马拉人推发展为花车彩车的人力或机械辅助移动的方式;另一支从轮车移动演变为抬阁、轿亭、旱船的肩扛、手抬、步行方式。一如鼓笛棚车,可以说是宋代民间社火中的一种移动式音乐舞台。北宋《邵氏闻见录》释曰:“民以车载酒食声乐,游于通衢,谓之‘棚车鼓笛’。”[60]由此可见,鼓笛棚车不仅具备了前代乐车、鼓车、金钲车、鼓吹车的音乐舞蹈的演出功能,而且还安装了顶“棚”并可携带酒食巡演于大路中间,可以说是“乐车”功能的集成、扩大和发展。二如台阁[61]、亭子[62]和旱船,这类用于民俗活动中的扛抬式的景观装置,实际上属于巡游装置或展示性的巡演平台,类似者还有抬阁、抬案、轿亭、肩舆、旱船、手抬小车之类。三如龙船,主要指赛会中的龙船“灯彩”,相当于节日庆典中的游行彩车。《点石斋画报·元集·演龙行庆》描绘了清晚期上海的赛会巡演,其中“将洋龙紮以绸绢作龙形及龙船之类……龙上遍悬五色明灯及各种彩画飞禽走兽……沿途导以西乐,鼓吹悠扬,灯球照耀”。[63]这里的“洋龙四架”,即以绸绢扎成“龙形”的主题彩车,车上悬挂五色明灯及各种彩画飞禽走兽,又以绸绢扎成“灯球”“电光灯”,以“西乐”鼓吹作为伴奏,沿途街巷悬挂灯笼、搭设灯架、燃放烟花焰火来烘托巡演戏场气氛。同期,日本长崎“社会”巡游中亦有龙船,《点石斋画报·未集·东瀛社会》图记:“中历九月间迎长崎诹访社神出游……七十二街,每街制成彩伞一柄、龙船一艘,装潢穷极华丽。船中奏乐,均选俊童,外有多人牵之以行。陆地更有华船一艘,船上儿童皆扮华人装束,头戴顶帽,各奏中华音乐……后随各种戏剧金童玉女,声色俱佳。”[64]显然,这种奏乐的“龙船”和戏剧人物装扮的“华船”,以及尾随的“戏剧金童玉女”游行队伍与中国文化颇多渊源,构成了一个流动的巡演戏场。总之,无论“华船”还是“龙船”,抑或“抬阁轿亭”,它们虽然不再是“车”,但却继承并发展了“戏车”的运载乐工、展览展示的巡演戏场功能。换言之,抬阁轿亭既是一种景观巡演装置,又是一种衍变的流动舞台,它们不仅突破了道路环境对于轮式戏车的制约,而且还大大拓展了新型“戏车”作为巡演戏场的活动范围和剧场开放性。

清人绘《点石斋画报·申集·恭送圣迹》之抬阁亭子、《点石斋画报·元集·演龙行庆》之灯彩龙舟

近代以来,另出现了一种彩车,或称花车、彩船、花船,主要是用彩绸、彩纸、彩灯及各种图形、模型点缀装饰或人在上面展示表演的车台。花车之“花”,指的是车台上的装饰性,或与“华船”之“华”相关,实际上是宫廷车文化及卤簿车队在现代的流变。中国现当代的彩车巡游、花车巡游,乃至西方的迪士尼花车巡游、面包与木偶剧团的木偶巡演等,本质上都是展示性、观赏性的可移动景观装置,或者说与古代“戏车”形神相通。

结 语

略观中国古代“戏车”之流变轨迹,删繁就简,大致可分三个阶段:两汉魏晋,是“戏车”的雏形期,出现了鼓车、歌车、乐车之类,主要演出鼓吹音乐、歌唱舞蹈和杂技杂耍。此时,“戏车”多为牛马畜力驱动的木制轮车,戏车构造相对简单,双轮或四轮,单层或双层,以矮栏车厢、高橦、建鼓、悬索、舞案、横竿、棨戟等结构元素组成,装饰以羽葆、流苏、旌旄、旗帜、龙头华盖、雕花栏板等。隋唐五代,是“戏车”的勃兴期,出现了熊罴案、鼓吹车、白鹭车、金(钲)车、乐车、山车、陆船之类,其中尤以鼓吹车和山车为著,前者继承了流动式演出车台的传统,后者开辟了装饰性景观车的先河。此时,戏车多以人力或牛马畜力驱动,戏车的规模扩大,构造以轮车、平台、勾栏、棚屋、亭阁、障子等装饰景观为特征,制作材质更加丰富,采用铁、木、竹、革、布、缯、纸、羽之类,装饰以朱红色系、山林景观、亭阁棚屋、彩缯锦绣,以鹭鸟、虎皮、犀象为点缀,甚至可以同时搭载演员和景观装置。宋元明清,是“戏车”的繁荣期和流变期,出现了宫廷和民间两种“戏车”的流变,前者以卤簿山车、白鹭旗车、戏台彩砌为典型,后者以鼓笛棚车、抬阁、轿亭、龙船、旱船、彩车、花车等为代表。及至此时,戏车的构造形态发生了重大转变,宫廷“戏车”趋向保守,逐渐失去了娱乐性演出的功能;与之相反,民间“戏车”则不断创新并广泛传播,一方面发展出亲民的、低成本的、轮车式的棚车、龙船、彩车、花车,成为民间鼓乐、杂技杂耍、戏剧娱乐的流动舞台,另一方面创造出新型的、步进式的、异化的“戏车”——抬案、抬阁、轿亭、旱船,成为民俗活动的流动戏场。在此基础上,明清戏车制作更引入彩扎工艺和灯烛焰火技术,戏车装饰引入彩旗、飘带、伞盖扇牌、剪彩黏花、丝绸布帛、花山、灯架,以及人物造型的“芯子”和景物造型的“阁子”等美术造型手段,使古代戏车焕发了新的生机。综观中国“戏车”起源和流变,无法否认,中国古代“戏车”已具有了流动舞台、景观装置、巡演戏场和开放式剧场的基本特征,或者说,中国古代流动舞台与开放剧场的历史源远流长。

注释:

【1】郑国良:《图说西方舞台美术史:从古代希腊到十九世纪》,上海:上海书店出版社,2010年,第70页。

【2】古汉语中,“戏”与“剧”含义不同:前者繁作“戲”,会意是祭祀、会餐时头戴虎头面具、手持兵戈的舞蹈,“戏”中包含歌舞、杂技、游戏、角斗、角力的表演,或可对应西方的“play”“joke”“show”“sport”等;后者繁作“劇”,会意是老虎和野猪相斗时激烈紧张的搏杀状态,有“甚”“厉害”“严重”之义,其中蕴含了戏剧的冲突性精神,属于演员扮演角色表演故事的艺术形式,大致对应“drama”“theatre”等。

【3】(汉) 班固:《前汉书》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第250册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第200页。

【4】(唐) 魏徵:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第128页。

【5】(唐) 魏徵:《隋书》,第380页。

【6】(韩) 安祥馥:《略论中国山车戏和独辕四景车赛会》,朱恒夫、聂圣哲:《中华艺术论丛(第21辑)》,上海:上海大学出版社,2018年,第205页。

【7】郑国良:《图说西方舞台美术史:从古代希腊到十九世纪》,第73页。

【8】“wagon”意为四轮马车、四轮手拉车、货车、小餐车等。

【9】郑国良:《图说西方舞台美术史:从古代希腊到十九世纪》,第70页。

【10】(苏) 阿·维·雷科夫:《舞台美术史概要》(上卷),北京:人民美术出版社,1963年,第47页。

【11】景屋,亦即场景建筑,英文中称为“scene-building area”或“skene”。

【12】(苏) 阿·维·雷科夫:《舞台美术史概要》(上卷),第47页。

【13】 (美) 布罗凯特、(美) 米切尔、(美) 哈德贝里:《布景制作:欧洲和美国舞台设计与技术史》,路日新译,北京:中国戏剧出版社,2016年,第45页。

【14】(汉) 司马迁:《史记》,北京:中华书局,2013年,第3351页。

【15】(汉) 班固:《前汉书》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第250册),第671—672页。

【16】(汉) 班固:《前汉书》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第250册),第200页。

【17】费振刚、仇仲谦、刘南平:《全汉赋校注》,广州:广东教育出版社,2005年,第579页。

【18】张震泽:《张衡诗文集校注》,上海:上海古籍出版社,1986年,第78页。

【19】(唐) 欧阳询:《艺文类聚》,上海:上海古籍出版社,1999年,第1134页。

【20】(宋) 李昉:《太平御览》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第898册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第311页。

【21】记里鼓车,或称“记里车”,车顶上设置两层勾栏台案,上层悬钟,下层挂鼓,每层各有一小木人,通过“行一里下一层击鼓,行十里上一层击钟”记录里程。

【22】(汉) 班固:《汉书》,长沙:岳麓书社,1993年,第1188页。

【23】(汉) 班固:《汉书》,第1393页。

【24】费振刚、仇仲谦、刘南平:《全汉赋校注》,第579页。

【25】(汉) 班固:《汉书》,第1231—1232页。

【26】张震泽:《张衡诗文集校注》,第77—78页。

【27】费振刚、仇仲谦、刘南平:《全汉赋校注》,第579页。

【28】张震泽:《张衡诗文集校注》,第78页。

【29】(汉) 班固:《汉书》,第1231页。

【30】黄竹三:《祭祀戏剧的流动性演出》,编委会:《山西长治赛社与乐户文化国际学术研讨会》,长治:山西长治赛社与乐户文化国际学术研讨会学术委员会,2006年,第231页。

【31】李隼:《矩矱集》,沈阳:辽宁大学出版社,2017年,第301页。

【32】(宋) 陈旸:《乐书》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第211册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第700页。

【33】(唐) 魏徵:《隋书》,第128页。

【34】(唐) 杜佑:《通典》,长沙:岳麓书社,1995年,第931页。

【35】(元) 脱脱:《宋史》,北京:北京图书馆出版社,2005年,第2188页。

【36】刘庆:《中国长城志(军事)》,南京:江苏科技出版社,2016年,第625页。

【37】孙机:《汉代物质文化资料图说》,上海:上海古籍出版社,2008年,第179页。

【38】郑彤:《汉代的鼓吹车和戏车》,《中国文物报》,2012年6月22日。

【39】江西省博物馆:《惊世大发现:南昌汉代海昏侯国考古成果展》,南昌:江西美术出版社,2018年,第22页。

【40】(韩) 安祥馥:《略论中国山车戏和独辕四景车赛会》,朱恒夫、聂圣哲:《中华艺术论丛(第21辑)》,第205页。

【41】(宋) 李昉:《太平御览》,北京:中华书局,1960年,第3428页。

【42】(明) 孙瑴:《古微书》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第194册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第1010—1011页。

【43】(元) 脱脱:《宋史》,北京:中华书局,2000年,第1817页。

【44】(元) 脱脱:《宋史》,北京:中华书局,2000年,第1818页。

【45】(清) 张英、王士禛:《御定渊鉴类函》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第986册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第704页。

【46】(明) 顾起元:《说略》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第964册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第557页。

【47】麻国钧:《瓦子与勾栏片议——在中日古代演剧空间文化比较之语境下》,王季卿:《中国传统戏场建筑研究》,上海:同济大学出版社,2014年,第52页。

【48】(唐) 魏征:《隋书》,第380页。二如《太平御览·乐部·优倡》载:“百戏,起于秦汉,有……戏车、山车……之戏。” (宋) 李昉:《太平御览》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第898册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第311页。

【49】(宋) 陈旸:《乐书》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第211册),第837页。

【50】(宋) 李昉:《太平广记》,北京:中华书局,1961年,第1544页。

【51】(北宋) 司马光:《资治通鉴》,北京:中华书局,2007年,第2692页。

【52】(北宋) 司马光:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年,第6993页。

【53】麻国钧:《瓦子与勾栏片议——在中日古代演剧空间文化比较之语境下》,王季卿:《中国传统戏场建筑研究》,第54页。

【54】(北宋) 司马光:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年,第6993页。

【55】“卤”指“甲盾”,“簿”指“册本”,因皇帝车驾出行时,引导、军乐、车辂、兵士、旗帜、仪仗等队形序列需登载簿册而得名。宋代卤簿分为四等,大驾卤簿位列第一,用于三年一度的“郊祀”大礼,其中仪仗、旗帜、乐器、车驾等富有装饰性和展演特征。

【56】御龙直,本是北宋皇城“禁军”第五重卫队的番号,源于禁军步军中的“族御马直”,宋太宗太平兴国二年(977年)改称“族御龙直”,后称“御龙直”。

【57】(清) 徐松:《宋会要辑稿》,北京:中华书局,1957年,第351页。

【58】(宋) 郭茂倩编撰,聂世美、仓阳卿校点:《乐府诗集》,上海:上海古籍出版社,1998年,第196页。

【59】伊永文:《东京梦华录笺注》,北京:中华书局,2006年,第557页。

【60】(宋) 邵伯温:《闻见录》,(清) 纪昀:《景印文渊阁四库全书》(第1038册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第729页。

【61】台阁,或称抬阁、擡櫊、抬案、阁子,又叫“扮故事”,是由舁夫扛抬案桌、轿亭,其上坐立点缀装扮神像、戏剧人物、景观装饰进行的巡游表演。

【62】 亭子,又称芯子,类似抬案,是在案桌平台上制作动植花树或世间百态造型构成景观,以男女儿童扮演神话、历史、戏剧人物,然后独立、并立、倒立、横卧、叠置于案上摆出人物造型,然后由舁夫或扛或抬巡游展示的表演装置。

【63】(清) 吴友如:《点石斋画报:大可堂版》(第41册),上海:上海画报出版社,2001年,第65页。

【64】(清) 吴友如:《点石斋画报:大可堂版》(第18册),上海:上海画报出版社,2001年,第33页。

[本文为国家社科基金重大项目“中国话剧接受史”(项目编号:18ZDA260)、国家社科基金艺术学一般项目“上海近现代剧场研究(1843—1949)”(项目编号:18BB026)、上海市高峰学科建设计划“中国舞美史”(项目编号:SH1510GFXK)的阶段性成果]

作者单位:上海戏剧学院舞台美术系

欢迎关注

《戏剧艺术》,上海戏剧学院学报,创刊于1978年。全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊。以繁荣戏剧研究,推进戏剧教育事业为己任,坚持古今中外兼容、场上案头并重,关注戏剧热点问题、鼓励理论创新,力推新人新作,曾以发起“戏剧观”大讨论为学界所瞩目,又以系统译介国外当代戏剧思潮、及时发表戏剧学最新优质研究成果为学林所推重,是国内最重要的戏剧学学术期刊之一,在戏剧研究界享有盛誉。

《戏剧艺术》是一份建立在同行专家匿名评审制基础上的学术期刊。本刊欢迎戏剧理论、批评及相关问题研究的来稿。内容希望有新材料、新观点、新视角,尤其期盼关注当前戏剧实践、学理性强的力作。来稿篇幅在万字左右为宜,力求杜绝种种学术不端现象,务请作者文责自负。所有来稿请参照以下约定,如您稍加注意,则可减轻日后编辑的工作量,亦可避免稿件在编辑与作者之间的反复修改,本刊编辑部工作人员将不胜感激。

本刊实行在线投稿。在线投稿网址:

http://cbqk.sta.edu.cn 系本刊唯一投稿通道。

需要特别提醒的是:本刊不接受批量投稿(半年内投稿数量大于1则视为批量投稿),更不可以一稿多投。

本刊审稿时间为3-6月,审稿流程含一审、二审、三审、外审等,最终结果有退稿、录用两种情况,其他皆可理解为正在审理中,敬请耐心等候。如有疑问,可致函杂志公邮theatrearts@163.com,编辑部将在7个工作日内予以回复。

本刊从未以任何形式、任何理由向作者索取版面费、审稿费等费用,若发现类似信息,可视为诈骗行为。本刊已许可中国知网等网站或数据库以数字化方式复制、汇编、发行、传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含相关机构著作权使用费,所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明,本刊将按作者说明处理。

附:《戏剧艺术》稿件格式规范

1.作者简介:姓名及二级工作单位(如,夏晓虹:北京大学中文系)。

2.基金项目:含来源、名称及批准号或项目编号。

3.内容摘要:直接摘录文章中核心语句写成,具有独立性和自足性,篇幅为200-300字。

4.关键词:选取3-5个反映文章最主要内容的术语。

5.注释和参考文献:均采用页下注,每页重新编号。格式如下(参考2020年以来我刊):

(1)注号:用“①、②、③······”。

(2)注项(下列各类参考文献的所有注项不可缺省,请注意各注项后的标点符号不要用错):

① [专著]主要责任者:文献题名,出版地:出版者,出版年,页码。

② [期刊文章]主要责任者:文献题名,刊名,****年第*期。

③ [论文集中的析出文献]析出文献主要责任者:析出文献题名,论文集主要责任者:论文集题名,出版地:出版者,出版年,页码。

④ [报纸文章]主要责任者:文献题名,报纸名,出版日期。

⑤ [外文版著作、期刊、论文集、报纸等]采用芝加哥格式:用原文标注各注项,作者名首字母大写。书名、刊名用斜体。

6.正文中首次出现的新的外来名词和术语、新的作家作品名和人名请附英文原文,并用括号括起。

制作:高诗怡

责编:吴靖青

编审:李伟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享