© 艺术家新塔娜,2020

采访时间:2021.12.23-2022.02.14

地点:微信

S:新塔娜 Shinetanna

C:琴嘎 Chyanga

C:谈谈你的艺术启蒙和教育经历是怎样的?

S:我出生在一个牧民家,和祖父、祖母生活在一起的大家庭。我的父亲是个既会开拖拉机又会套马的牧民,是我们嘎查第一批会开拖拉机的牧民,他是在生活中各项技能都很强的人,好像没有不会做的牧区活儿、没有修不好的东西,他的第一个40年前的老拖拉机至今还能用,他亲手制作的毡房夏秋季也一直在搭建。我母亲是手巧到让我随时都能穿上新袍子的人,也是一位传统蒙古正骨师和占卜师。记得我上小学之前,我祖父在家里支起两个蒙古包,把家里土房的一间改造成图书馆,开办了免费的民办成人学堂,专门教不识字的牧民识字,图书馆是完全开放的,我也是在这间图书馆里开始识字的。祖父是个思想很开放的人,当地人都叫他“帕老师”,是那个时代有传奇人生经历的人,他让家里的孩子都去上学。我小时候没有幼儿园,直接在苏木上的小学,是祖父陪读的,每天晚上给我讲睡前故事,故事内容很丰富,有他自己的趣闻奇事,也有民间故事等。祖母是个老练的牧民,我家的每一头牛羊她都很熟悉,是我的“自然”老师,草原上的植物到气象都教我辨认。草原上的孩子都是放养的孩子,但是小时候家里的活儿总是很多,大人们劳动时候小孩子都是得力帮手。家里人从小的训导是要对自己选择的结果负责任,结果的好与坏都是自己的选择,要学会选择和接受其结果。

全家福(前左一:新塔娜),内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木新高勒嘎查,1990

草原的四季,变化多端。冬季,草垛是最高处,小时候爬到上面看刚下完雪景,分不出天际线在哪儿,看得眼睛刺疼;夏天,躺在草地上看云直到睡着;秋季,傍晚骑马迎着晚霞越过山坡后看到的一片橙色的大地;春季,赤裸的褐色草原挂着刺骨的寒风,都强化了四季中对气候的肉身感受。

儿时的经历使我喜欢观察生活中的事件、事物等,也对所遇的情景很敏感,感受自身在其中的身心触动,也练就了很好的动手能力,这些经历,是我之后选择艺术的基石吧。

我十六岁之前都在内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗牧区,小学在苏木小学,初中时去旗里上学,初中毕业考上了赤峰专科师范学校的美术专业。2002年考上大学去内蒙古大学艺术学院学习油画专业,2013年考上研究生也是在本校读“北方少数民族美术研究”专业。

C:你去呼和浩特市上大学过程中的体验和在家乡有什么不同的收获和困惑?

S:大学时代,比起城市长大的同学,我是有草原生活的经历的,从小在蒙古语语言环境下长大,使得我刚上大学时汉语的表达能力不太好,油画专业课在班级里也不是画得很“溜”的那种。但是有俩位老师一直鼓励我、给我前行的信心,我心里逐步有了一个模糊的向往,油画专业的选择不一定是我艺术道路的唯一“线索”。

在大学时的文化课都是蒙文授课,每个班级的蒙古族相对少,明显的对比引起很强的“民族意识”,在老师们身上也能感受到这种情感和倾向。记得当时《成吉思汗》连续剧还没公开放映,一位女老师有这个连续剧光盘,就在上课期间给我们播放并和我们交流想法,我第一次观看,很高兴能够通过一部剧让同学们和老师之间分享和讨论民族电影,民族音乐、民族艺术等方面。

研究生时期在内蒙古大学艺术学院,2013

在我的家乡,当时的人们几乎都听不懂汉语、不会说汉语,无论是旗里、苏木,还是家庭里,完全是蒙古语的环境。在我高二的时候,家乡还在天葬,后来才变成火葬,我是在一个独立的文化自发,自带文化气候的生活圈里成长。九十年代,牧区生活虽然没有现在的现代化条件,但感觉每个人都面带阳光、意气风发。冬天比现在寒冷,牛羊却不少,依然感觉生活很美好。

大学时期是母语思维主导的时期,也是开始打破自己惯性的时期。除了母语授课的学院教学课程,之外的交流多是汉语环境,语言环境的转换导致不同的心理感受和困惑,这种失衡也让我开始思考寻找属于自己的思想空间,开始试着用艺术的手段去表现。

《老照片》布面油画,140X200cm,2006

《额吉》布面油画,120X140cm,2012

C:从什么时候开始接触到当代艺术并开始自己的艺术实践的?或者说,你是如何从现实主义的创作方法转变到现当代艺术的探索的?

S:大学教育里没有当代艺术这方面的课,现在回想起来其实挺糟糕的,更没有系统的美术史课程。内蒙普遍的大环境就这样的,上大学时期只能通过网络、杂志,还有去北京看展览等去了解当代艺术。2006年大学毕业后我没有选择回家乡发展,而是在呼和浩特市留下来,一边谋生、一边创作,曾在中蒙传媒公司做服装、“皮雕”等设计,后来也在工程中做设计、环境雕塑等,始终围绕着北方的题材做设计和制作。2013年考上内蒙古大学艺术学院的研究生,方向是“北方少数民族美术研究”,跟着导师研究北方少数民族造型艺术,民族文化的研究对我的启蒙和帮助很大,同时我开始在绘画上尝试各种方法,创作了大量的绘画作品,开始意识到“自己要找的东西其实在自家的柜子里”,开始溯源自己民族的历史文化、艺术,试图重塑、重构自己的“身份”。

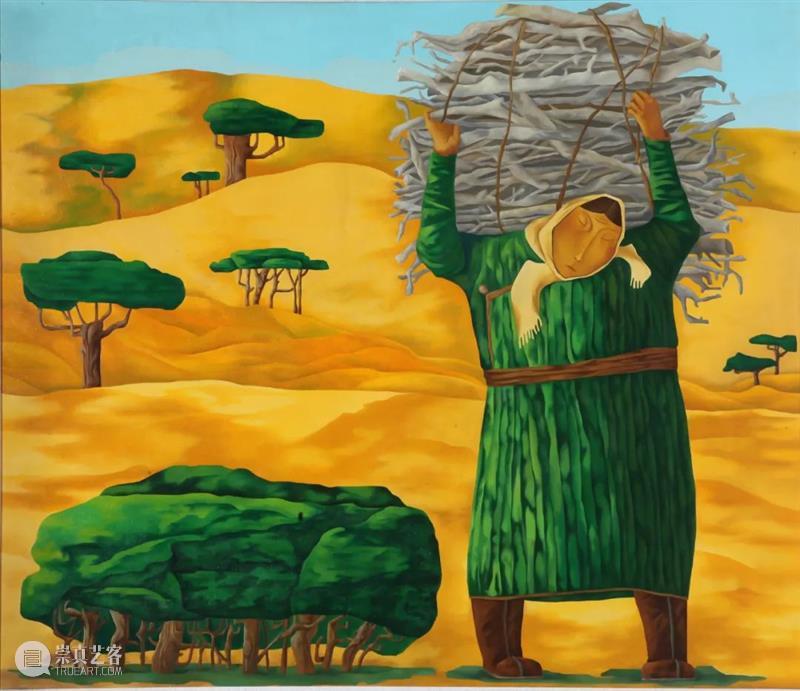

《神与灵系列--9》布面油画,135X135cm,2016

我每年返乡在草原和城市之间游走,看到十几年的开矿挖煤,导致草场退化、自然、人文也发生了很大的变化,对我的艺术创作触动很大,我想寻找一种新的艺术方式去表达自己真实的感受。直到2017年,我才开始参加一些当代艺术展,结识了一些新的策展人和艺术家朋友经常在一起讨论艺术,对我很有启发和碰撞感,我想展开多方面的艺术媒介的尝试和摸索,内心也更加确信自己的想法,不断尝试新的工作方法。

C:从小在牧区的生活经验和之后到城市上学、生活的认知变化,对你的艺术创作有怎样切身的影响?

S:在牧区的生活是缓慢而多样性的自然状态,牧区的生活经验是我的精神记忆,城市里生活创作一方面提供了创作条件上的便利,另一方面内心的挣扎感,和面对问题的过程中产生了新的想法、新的工作方法。对于我来说,是牧人状态出发的,是站在文化环境中向内和向外看的视角,更多的是对自身的重新认知,发现问题,接受自身的变化,不断反思和再出发。

现今,往返于城市牧区之间的创作方法是目前的状态,在家乡是我的“舒适区”,到城里会有一个身份重构的过程、是思辨的过程,在这种转换环境的过程中生成我的在地性的工作方式,也是我持续创作的源头。

C:《呼和浩特日记》绘画系列是什么时候开始的?请具体谈谈自己的想法。

S:《呼和浩特日记》是2019年开始创作的个人项目,今年是第四年的开始。比较日常,重复性的劳作。这里的“日常”没有明确地借助观念,而是注重过程性的东西;它是一种文化视角的日常性,作品的制作生产只是创作过程的一个阶段,最终作品只是必要输出的结果,而不是创作的目的,是一种自身的记录和思考的过程。所以,它是我长期持续的个人项目之一,是以一年时间限定创作的阶段性结果,以整体的面貌呈现。

《呼和浩特日记》2019-2021,布面综合材料,75X75cm,呼和浩特工作室

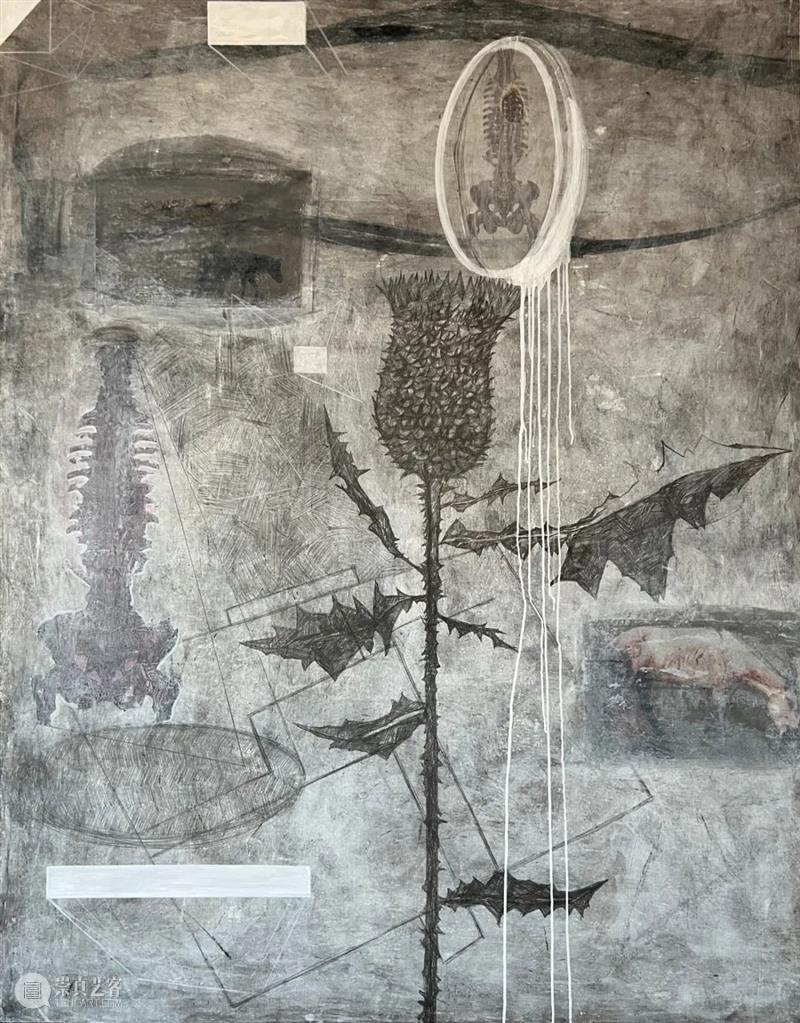

《呼和浩特日记》2020,布面综合材料,75X75cm

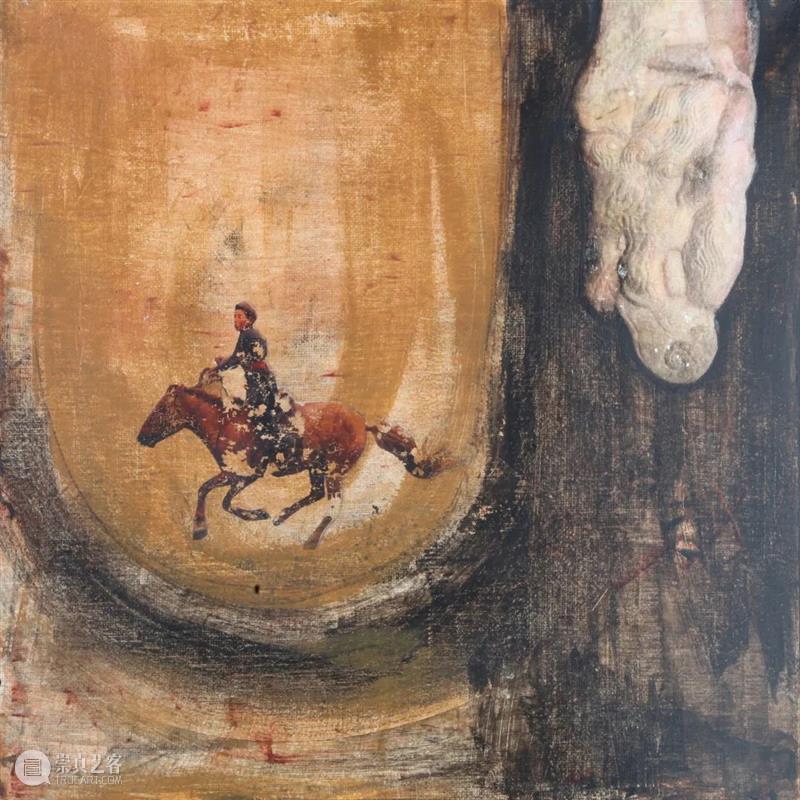

《呼和浩特日记》2021,布面综合材料,75X75cm

以我个人的视角出发整合我身边的物件,包括从家乡带来的各种材料,如动物骨头、毛毡织物、金属饰品,动物角等各种旧器物,还有我拍摄和搜集的图片等,从绘画到综合材料,逐渐延伸出装置类的作品,都是我日常生活中积累的感性、直觉的即兴发生,和我的生活息息相关的,和当下处境有关,呈现的是日常的偶然性和不确定性,寻找开放式的创作过程。在呼和浩特市生活工作20年了,我一直以自己的方式记录着我与这座城市和草原的巨大变化过程。

C:在全球化浪潮的席卷下,你在创作中如何处理民族的、地方的文化经验?如何看待中心和边缘的处境?

S:在当今全球化浪潮下自然与科技,当下与历史,个体与集体,区域与全球化等都是一种既对立又要共存的状态,艺术角度上也一样。那我的创作中是北方草原本位出发的,是视角的不同。目前我做的事是个人经验的和创作方法的互相碰撞、挣扎、发现彼此的思考过程,也是一种生成。

在呼和浩特工作室,2022

我生活创作处境是处于大环境下的在边缘,这不太会影响我在创作上和思考,并没有阻碍我选择在地性的发声。所谓的边缘的处境,在个人创作上是没有边缘和中心的,我是接受边缘状态的,但不会自我边缘化和自我他者化。当今的文化和身份、个人思考都可以是建构性的,不是游牧人的身份是一直如此的,游牧文化还在继续、不只是逐水草而居的身份。大文化环境开始变得多元,核心文化价值观不会抹灭。我以艺术的方式参与其中,也形成了我的观看角度;同时也是旁观者角度,无论农耕文明还是游牧文明,最终都是被工业文明改变了,能够改变工业文明负效应的是后现代环保文化,恰好也是人与自然和谐相处的游牧文化理念的回归,游牧文化必定有它的未来。和每一个参与者或承载着的生命一起持续,以游牧人特有的包容性、开放的状态去理解生活与创作。

C:你是如何选择媒介、材料进行创作的?你的创作中有女性视角的表达吗?

S:作品中运用的材料根据环境不同会有不同的选择,有的作品是从材料出发,以材料本身的综合因素重建的再造物,不是独立存在的,和环境和空间彼此有着联系,像场景的搭建,比如《棚圈工作室》。还有的是材料的引用,在我的作品里当一个部件来用,有材料本身的意义、寓意和我的想法共存。

《棚圈工作室》记录摄影,内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木新高勒嘎查,2020

《临界》视频截屏,5',1920*1080,高清立体声,内蒙古乌兰察布市四子王旗红格尔苏木,2021

《临界》中是身体的触感,在河水中踩着细软的河沙,流水中摆放动物角,行为过程中我体验到的物理性和感知性,一方面向内的身体感受,另一方面是作品整体的对观者的感受同时存在。

《一个毡房的拥抱》是从材料的传统含义出发的作品,毡房蒙古语称“格尔”,是家的意思。和家人居住生活的空间为“格尔”,毡房的空间是家,此建筑也是家。是把“家”这个概念可视化,而不只是功能性的遮风挡雨的庇护所。和家人一起共用的空间为家,有情感的空间即为家。

我用父母结婚时的毡房的毡子,包裹父亲用过的拖拉机和搂草机,我觉得 “格尔”(家)可以有不同可视形状的存在,用这个“格尔”(毡房)的毡子包裹的空间成为家的含义,也以此缅怀父亲,也是给予“物”的情感。毡子对于游牧民来说,是柔软的护盾,带来热能的日常物品,拥抱着有父亲温度的机器,试着去赋予爱的形状、爱的空间。过程中有家人的参与一起完成,即是重建“家”的过程。

创作中女性身份的存在,是以蓄势待发的状态蕴含在作品中,是以向内的女性力量的形式存在。

《视而不见》是以女性身份出发的作品。2018年,在新疆塔吉克人的一个婚礼上即兴拍摄的一组作品,我看到另一个少数民族的“角度”,从我的身体的直接感觉出发,两个人脸对脸靠近时,视线会模糊看不清对方的脸,我是一个对视的对象物。其中有新娘、孩子、少女和妇女,和不同年龄的女人对视的感知很不同:小女孩很调皮直接用鼻子碰到你的鼻子;少女是翻译,在城市里上大学,她会不好意思,中间有笑场;新娘比较严肃、庄严,和我直接对视;妇女很温柔没有看我的眼睛直接闭上眼睛,但不是回避,充满女人慈善的气息。

C:你如何看待游牧文化的当代性?

S:在我看来,游牧文化的当代化是必然的。现今有把游牧文化标本化的、样式化的现象,传统文化存在的形式太单一了;用线性非物质文化的角度解释的,保护起来的是传统的切片;因为游牧人还在,以人类学的角度研究,会带着文化一起在全球化的处境中共存、发展。游牧文化具有在不确定的处境中顽强的生命力和存在的价值,需要有当代性的探索以及未来性的发展。

“游牧”现在成为统称,似乎是“逐水草而居”平行的词,其实它是我们的生活方式中的一种行动过程的称呼,是一个动词,我们的生产生活方式不是仅靠赶着牲畜到处游走的过程,是有自己的生活区域和不同季节、雨水的程度迁居的过程,有一个具体的冬营盘过冬,是有自己的规律的,和“流浪”的本质不同。在文化上具有广泛的开放性。

在艺术上,同样需要我们勇于尝试,迈开脚步开始,出发了必会到达,像祖先那样,去看到最后的海洋。

C:你认为“游牧精神”在今天的含义是什么?

S:“游牧精神”在今天的含义是要精神溯源,要从史诗、古代造型艺术,历史文献、诗歌中的精神的回归,但不是说要怀旧式地沉浸在其中。游牧精神不仅在游牧生活中(生活方式、生产方式)存在,而且也可以今天的生活中存在,有自己的思考和自由意志,批判性的看待当下,选择自己的生活方式,而不是被定义或被给予身份。

游牧精神不仅是力量或强者崇拜的精神,也是智者智慧的精神。文明进步,不仅体现在科技的发展提高上,也体现在人类如何定位、如何与大自然和谐相处?游牧精神是与自然万物和谐共处、彼此尊敬的智慧。

《绵延》视频截屏,8',1920×1080, 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木新高勒嘎查,2020-2021

作品《绵延》是我对游牧精神的理解和诠释,一个“套瑙”(毡房的天窗)为单位的可呼吸,可发散的精神绵延的形式。每一个不同的人,材料都可绵延出它不同的精神,但根是一样的,是你我的精神世界里恒古的那部分。

—— END ——

图片提供:新塔娜

图文编辑:Chyanga

造空间是由艺术家琴嘎于2011年底创立的游牧空间,不设实体空间,搭建多元的组织方式,移动地选择社会性的公共空间,发起、策划实验性的艺术项目,探讨当代艺术在社会现场的蔓延,空间生产的意外性、临时性的结构、可持续生长的力,轮回的生命雕塑场。已经完成的艺术项目有“包装箱计划”(2012-2014),“一个梦想”(2012-2013),“红旗小学”(2014),“造事”系列(2013-2014),“一起飞-石节子村艺术实践计划”(2015-2020),“义工计划-百姓幼儿园”(2016-2017),“游牧计划”(2018、2019、2020、2021),目前正在进行的项目有“一起游牧”(2020-)。

文字、图片、视频的版权归艺术家和造空间Rhizomic Space所有,

转载必须和我们联系!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享