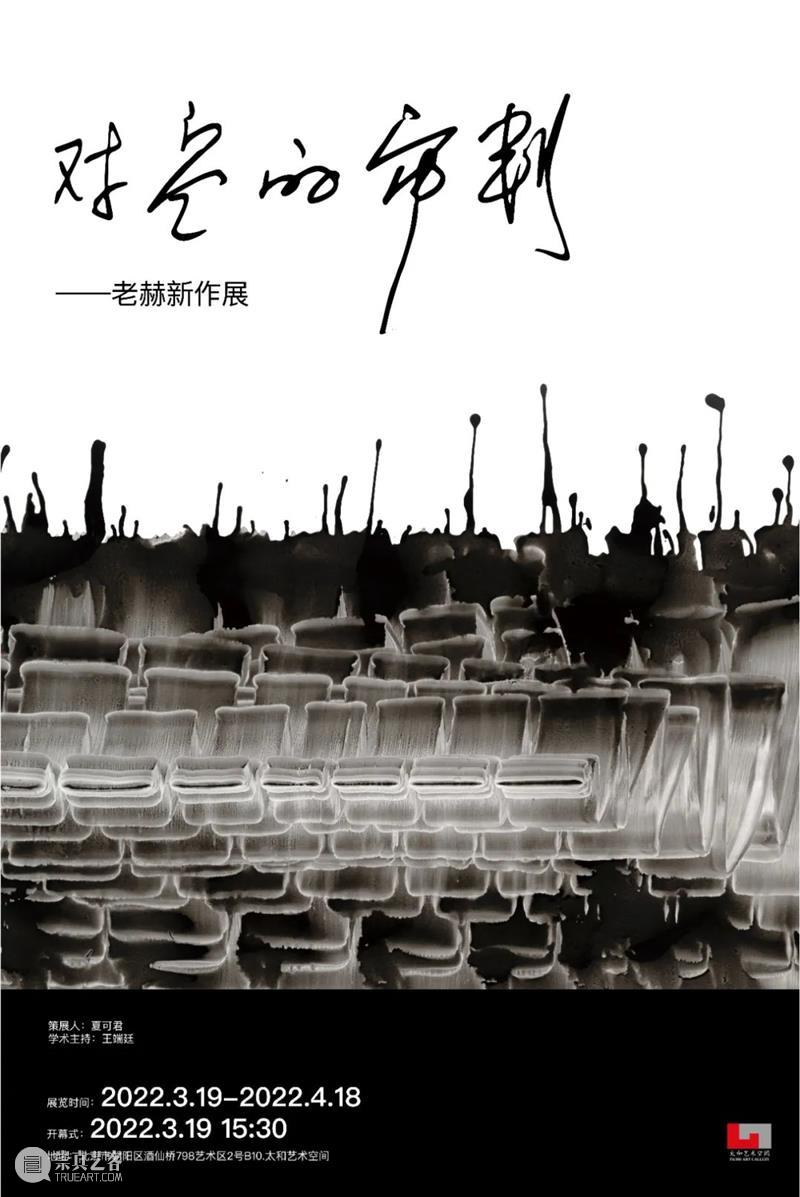

太和阅读 | 老赫:对“空”的审判研讨会

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

老赫将中国的狂草书法和对音乐旋律节奏的追求以及把建筑形体水墨画是对狂草运动旋律的发挥,对交响乐章、对各种乐器的声调发挥,建筑结构在画面中起到定江山的作用。

中国现当代水墨艺术自上世纪八十年代中期兴起之后一直受到学术的关注,批评、研究、展览和出版且持续伴随现当代水墨艺术发展,被称为“边缘水墨”的现当代水墨艺术现象始终没有被“边缘化”。之前的很长一段时间,中国现当代水墨艺术在西方主流艺术看来并不具备当代意义,在中国的主流艺术看来又缺少文化自主性,中国的政治波普、玩世现实主义和观念主义在西方主流艺术“蒸蒸日上”的同时,礼品水墨画和延伸传统的水墨画在中国主流艺术中走红。现当代水墨艺术遭受双重放逐,水墨在中西两边都在“边缘化”。中国现当代水墨艺术的开拓性和创造性在于它对现代性和当代性与西方不同的诠释,这样的诠释是多元的且个性化的。在这个全球化背景下大量西方文化渗透或者入侵的时代,有民族文化精神的表达对当今社会的意义日趋变得“举足轻重”,水墨艺术是一种将哲学的思考和视觉感受结合,重视冥想和感悟的艺术语言。水墨艺术提供了一种现代生活中被剥夺的“自由精神”,这是不同于西方文化的表达方式,它所体现的这种精神能够穿透表象进行更深入的思考。同时,它能超越物质层面的功利主义的单一价值观,且能引导我们去思考深刻的各种社会问题。中国水墨艺术的维度非常广阔,它是一种讲究“澄怀观道”的表达,使人获得一种精神上的“超然”解脱,使人活得自由且洒脱。这种“水墨为上”在我看来就是继承中国传统文化下的墨象观,这其中文化观念必将在未来显示出它强大的活力和传播力。我在画外捕捉意之象、诗(思)之象、音之象、感觉之象、哲思之象,我在画外摆弄空间、研究结构、体验音程、感受变奏,思考如何以书入画,考虑点线的冲击和张力,思考怎样以摄影转换的方式入画,想着油加水还是水加盐,并琢磨海德格尔思索的时间,揣摩笔墨纸水的多种可能性,琢磨力量、速度、爆发力与能量以及笔锋的软硬长短......我要变成一个画中的水墨诗人、画中的视觉音乐人。

首先,老赫是一位已经过了六十岁的中国当代水墨艺术家,他早已不会像年轻的水墨艺术家那样创作,也不是早已“功成名就”,没有先锋性的艺术家,以老赫为代表的艺术家能够突破,这是一个值得探讨的现象。其次,为什么我们要讨论水墨,在当下中国现代性叙事里,水墨是否构成了一个重要的要素?在何种意义层面,水墨对现代性、对现代人性有新的理解。最后,围绕艺术语言。老赫这几年的探索是以独特方式已经改变了水性、笔性、墨性、纸性和视觉。这些都体现在他的光与诗(“光”是光明的光,“诗”是诗学的诗)等一系列的作品。天书就是一本打开神秘之光的书,就是神圣之光照亮的书。现在的光与诗是对空的审判。现在这批新作品是这两年艺术家思考疫情对空和空无的张力的“产物”。其中,艺术语言的形成所达到的精神强度,以及作品本身的黑白张力可称为“黑白主义”,一种能够把黑与白、虚与实之间的张力表现出来,这些都是很迷人的。中国传统水墨拒绝反思,拒绝批判,老赫的作品能够把现代性的人性,把破碎,把残损,把破坏,把柔软性,把光接纳之后拉进画面,产生一种撕裂感与破碎感,这样一种纠缠与挤压之间的张力是传统水墨所没有的。新文人画与传统更加靠近,图式过于固定。如果用西方观念抽象来创作水墨作品,会有复制和照片化的倾向,不具有精神的强度和深度,而老赫的作品代表了当代水墨的成熟度和提纯强度。我第一次认识吴国全(老赫)是在2006年,他在北京皇城美术馆的展览上,当时展出了现成品,属于观念艺术。现在回过头去看他整个的艺术创作历程,他始终与时代潮流同步。早在八五新潮时期,他的创作始终保持着一种探索的热情和勇气。最早的作品是纸面绘画,包括带有传统文人画和表现主义倾向的作品,后来他用现成品表达观念。最近十年他又回到了水墨的形式语言探索上,这次展出作品已经开始定型了,而上次展出的作品是这次作品的“初级阶段”。现在已形成了自己的独特面貌,拥有自己的独特符号。他早期的作品属于写意范畴或非理性范畴,虽恣意放纵,却未能形成方法论。现在这批作品风格趋于成熟,并对传统水墨技法有所突破。我们知道,传统水墨的大写意在张大千那里已达到顶峰,从中西融合角度来讲,到赵无极也已没有太多发挥余地,不管是泼墨还是泼彩,呈现出来的是一种类似大理石般的纹理结构,放任水墨物质性的呈现。艺术家的主观、理性永远被自然物质性消解,找不出个性。所有的艺术家用泼墨的方式创作没有突破,所使用的物质材料属性是一样的。可贵的是,吴国全(老赫)跳出了这个陷阱,他在水墨材料(卡纸)上有了新的突破,加了传统水墨之外的油性东西,不再是传统水墨的属性,这个水墨有透明感,通过墨色浓淡,在刮的过程中的轻重缓急,墨与卡纸产生一种特有的画面肌理,重要的是画面还增加了一个空间,通过折叠形成了一种空间感,把形体在背景中凸显出来,更接近于西方现代艺术的语境,更接近塞尚所创造一种的艺术形式,走出了中国传统写意的艺术的必由之路,这是吴国全在水墨技法上的一种创造性贡献。无论是形式主义还是表现主义水墨,最终结果都是一个不断叠加的过程,中国人的感性思维方式和西方人理性思维方式的不同导致的这种差异体现在作品的内在核心价值上。理性主义、人本主义是我们中国人的价值观,呈现了一种独特的个性和面貌,倘若他今后能在画面的表现形式上注入更丰富、更深刻的内涵,以后的作品会有更高的价值。水墨的灵动似乎可以自然而然和“灵魂”对接,从哲学层面来说,墨是“黑”,它的本意是“玄”,“玄”就是有和无的关系,而探讨它们之间的关系的学问称之为“玄学”,而用视觉形象去呈现这个玄就是中国传统绘画的“墨象”。然而,中国传统水墨的“墨象”并非出自颠覆的立场,它和明道、畅神、穷理尽性、抒胸中逸气等与心性开发分不开,墨象是一个系统关系,是心性之有无与林泉之有无之间的关系,是;理、识、形的认识论关系到水到渠成的建树,及意境的追求。老赫 无题 45X60cm 硬质纸水墨(加其他)2021 (6)老赫的水墨有一种水墨思维,不只是既有图式或技法的继承,也不是文人气质的水墨精神,这可能是一种笔墨思维,王非可能是一种刀墨思维,需要理性思维,在黑白灰里面的明暗控制是很难的,这个局部的控制也很难。镜子是空的,空是空虚,会把人吞噬,对老赫来说是一个墨镜,今天的黑是看不见的,空无不构成批判,空无把你吸进去就没了,深渊把你吸进去,不构成批判就是虚无,现在把它变成黑的镜子,就是死镜,这恰好是疫情带来的一种死亡恐惧,这个力量就从死墨、黑墨中擦出光来,就是要从死魂灵里面找出光来。 我现在提倡一个水墨性,这个水墨恰恰是当代水墨多元化的一种可能性。上世纪八九十年代以造型消解笔墨导致笔墨向水墨的转化,造型向笔墨转化两种模式。有学院从造型为主转到笔墨为主,民间的前卫艺术是对笔墨的一种破坏。重新回归到水墨概念,这是实验水墨的重要贡献。我觉得水墨概念不明确,包括理论问题一直没解决。我们需要对水墨进行重新审视,应该将它放在整个中国当代艺术现象中去研究,在整体当中来思考水墨现象。我们不能再用水墨作为水,如果说不清楚传统笔墨、传统文化、传统理论思想作为对现代性创新的超越,就会导致现代水墨出问题,这就需要回到水墨本身,去“重构”水墨,这个水墨一定不是实验水墨追求那个水墨。我们要站在中国多元化的格局中去审视今天我们所使用的材料背后的文化理念。这也是今天我们作为艺术家一直要思考的问题。假如说我们在这个时代想要做出一点点小小的贡献的话,那就是我们艺术家的思考。如果从这个角度论证的话,我们走出了困境就是有一种成就感。那么,就有在艺术史留下的可能性。假如我们在理论上,认识上没有意识到这一点,我们的创作就走不出去,因为我们没有任何理念,任何措施可以证明这种价值。还有就是中国的艺术创作的软性材料问题,什么是软性材料?我们如何以软性材料思考问题?它在古代完全是软材料,从文化的软性到材料软化,包括卷轴的绢质化,它们都是内卷型。但水墨性只能打开不能内卷,它要敞开,要摊开,摊开才是水墨的未来。中国文化的软性材料恰恰弥补了西方现当代领域的材料性质。这个软材料本身还有一个本体论,还有一个民族文化思考。看老赫的作品,我们好像有点信心了,这也算是给自己打气。当代人已经失去对自然宇宙的敬畏,太过于关注“真实”的世界,这样的自恋形成艺术中的戾气,文人画末期由心性走向情绪的“自我表现”到二十世纪和现代主义、后现代主义合流之后成为一种准当代的水墨语言,这导致水墨在总体上不仅失去了八大和八怪的真情与才气,反而多了不少浮夸与泛时尚的观念和功能表象。中国当代水墨把后现代主义“找理由”的观念色彩带进了水墨,这给当代水墨一种挥之不去的矛盾,造墨象和是造观念图像,现实确是“没有言说就没有水墨”。老赫 无题 45X60cm 硬质纸水墨(加其他)2021 (4)我觉得老赫和王非代表中国当代水墨的突破性的一种可能。他们已经走过了前面两个阶段,现在要从笔墨到第三个阶段吗,这里牵涉到一个问题,传统审美与当代审美,现代审美的区别,也就是传统农耕文明的审美。农耕文明是传统社会,工业文明是个现代社会化,这关系到传统审美和现代审美的维度,从生产力发展的角度。王端廷教授从另一个维度,即从艺术史发展的维度来看我们今天的艺术创作,这就会让人觉得水墨艺术是农耕文明的产物,也就是统艺术。原来的笔墨基本上属于农耕文明,就是非遗,我收藏的是民间书法。水墨就在这两个维度里,传统审美和现代审美,整个艺术观念,中国传统的艺术观念就是要“走出”非遗的概念,传统笔墨才能真正转换换成现代水墨艺术,即抽象艺术。从艺术发展史的角度来看,其实就是传统审美和现代审美的基础不同,也就是抽象艺术和具象艺术实际上没办法分开。如果用艺术发展的眼观看现代抽象艺术,它就是以前的古典艺术。现代审美意识的不足会导致一系列问题,如果不把那些沉浸在前现代审美观念中的金融家、企业家的观念转变过来。对当代水墨的解读就依旧是一个难解的问题。如果我们打不通这个东西,就无法解读当代水墨。即便在国内可以解释清楚,但一到国际性上就行不通了。中国当下的艺术有它的代表性,也就是水和墨、黑与白的问题要解决,在材质上还要继续突破。现在,笔性没有了,纸性也调了,留下来只有墨性和水性。如果还要改变留白,那就是不用水去体现墨,黑与白就要用其他材料去打破它。如果墨和水被消解,就等于把中国水墨全都消解完。在文化交流中要注意,传统文化中的水墨是一种中国性,是一种中国精神形象,这个和中国人的传统精神性有关,但这个和老外有时候不太对接,所以,我们要消解,连墨和水,全部都把它消解掉。老赫 被时间融化的波 90X120cm 硬质纸水墨(加其他)2021 李老师不但进行水墨创作,一直进行水墨的实践,还做艺术馆,包括国际交流等,各个方面都结合的很好,也走的很远。我的策略比较简单,中国除了水墨其他作品在西方,人不会跟你沟通,他们在艺博会的时候,所有的职业艺术家都在看徐冰,别的不看。因为徐冰的作品又中国又国际。如果不是因为汉字,西方人不会关注的。说到底,现实似乎没有一块人性的净土。因为真正的人性来自人与自然和“非我”的他者平等的社会观和宇宙观,否则人性不过是人类中心论的同义词和变体。后现代主义让人时刻关注的“真实自我”的意识流和权力话语的叙事仍未跳出人类中心论陷阱。作为表达人和世界以及人与自然关系的艺术应该走出当代人的狭隘去静观天际,拥抱宇宙,而后才知何谓人的灵魂。先祝贺老赫...当我们进入展厅以后,很多人都在谈观念,但我要提出自己的“决定论”,即视觉决定论、观念决定论、材料决定论,对应的就是批评家、艺术家,还有观众或者收藏家。画廊要“三加一”,就是我们在判断作品的时候,批评家谈专业知识和艺术理论以及批评知识;艺术家谈自己的创作理念,他为什么要这样来表达,这些很重要;同时要兼顾观众的看法,把这三种视觉进行综合,就会形成画廊在确定一个艺术家是否参加展览的客观标准,即“三加一”视觉判断标准。进入展厅欣赏作品,首先要能感动人,就是视觉效果。我以前看过老赫的画册,对他的作品印象深刻。同时,我也非常注重画面的效果分析。现在看到的这一批作品,上下文的关系都比较清晰。两种语言表达方式,一个是书写,即泼洒、滴洒的叙事功夫,另一个是结构叙事,我比较欣赏水墨作品中的结构呈现方式,因为书写性做得很好的太多了,失去了“个性”。 我们在欣赏罗斯科作品的时候,就会知道那些作品完全是典型的结构主义趋势,跟波洛克是两个概念,波洛克的作品明显受到东方禅意的影响。水墨作品中的传统语言变革走向一种结构主义叙事是比较大的挑战。老赫的小作品我非常欣赏,我对它们的喜爱超过超过了那些大作品,这种作品是一种风险性跟结构性的结合。书写没有边界,长卷十几米、二十米都可以,而结构有分布性的问题,这是一个很大的挑战。老赫 疼点 90X120cm 硬质纸水墨(加其他)2021吴国全是把观念艺术的因素有效借鉴到水墨艺术中并为水墨艺术切入当代艺术家,进而寻求更大的发展并找到了新的创作方式。因其不但将传统书法或水墨的元素融入了具有象征意味的抽象结构之中,而且特别注意对瞬间爆发情感的表达,结果给人以完全不同于传统书法与西方抽象画的特殊感受。我们的理论系统就三句话,有笔有墨,没笔没墨,非笔非墨,在谈到水墨就总是要谈到笔墨,也就永远绕不开笔墨。实际这个笔墨就是一个基本问题,笔墨之后应该是一个没笔没墨的问题,最后才是一个非笔非墨的问题。我们看十墨的发展历史,首先看到十墨,然后才看到具体的墨块,最后才是具体展览的呈现,所有的展览它都是一个历史性的过程,理论界对十墨说法不一,有的人认可,有的人不认可,我觉得挺好的。他特别强调纯粹的线条美、笔势美、造型美、墨韵美和构成美;用笔墨的盘旋往复、重叠交错、浓淡变化、干湿对比、粗细处理等不同方式安排画面的空间关系与章法构成,造成一种音乐般的和声效果。在推进传统水墨向现代水墨转换的历史进程中,努力超越东西方二元对立的价值模式。

F贾廷峰(北京太和艺术空间创始人、策展人、当代艺术“推手”)

我们太和艺术的想法就是从水墨出发,而非水墨那么简单。这次的展览是至2007年以后给老赫(吴国全、黑鬼)做的第二个展览。同时,这个展览是我们太和艺术空间在2022年的第一个展览。艺术家老赫是我认为迄今为止依旧还在持续往前“拱”的为数不多的当代水墨艺术家之一。老赫实际上经历了漫长的四十多年艺术创作历程,我也做了三十多年的画廊,有时侯觉得自己都做到快要绝望了。我一直认为,我们的手上一定要有一流的“牌”(艺术作品),我们(画廊从业者)才有价值,才有存在的意义(在中国当代艺术的产业链条上)。如果我们(太和艺术)没有“牌”输送到国际上,作为画廊机构的负责人是很丢脸的,也没有存在的必要了。其实,(在中国)做画廊是很苦的,(因为)这个“土地”没有画廊任何生存和生长的空间,所以我们(太和)一直在独孤求败中探索那一线的“光明”。这个光明是什么呢?如何从自身的文化出发,不是从西方的文化出发,通过我们自己的生命体验,找到独属于自己的艺术原创表达方式。我也好,画廊也好,艺术家也罢,我们都是一个战壕的战友,我们共同“打仗”。我们共同的“敌人”就是这个腐败之极的体制。于是,我们只有先自我救赎,然后再去救赎别人,最后救赎社会,这就是我们(这些)艺术从业者的使命,也是我们的情怀和理想。在当下,我们只能通过一个又一个的个案(展览),把我们(太和)的理想诠释出来,(同时)通过我们的“行为”影响社会更多的人。感恩大家!

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享