展览现场图片,向左滑动可以查看更多

关于春天的一切,我曾认为都和欲望有关。2022年三域·匯「春分」艺术项目,参展青年艺术家们用作品帮我重新改写关于春天的意象。

越是亲密的关系,疼痛的反射弧越长。于音在《国王与顽石》里用刺绣呈现的与父亲的合影展示了父女15年以来以爱对峙、互相绞杀的疏离遗憾。疏离起于反抗,堕落于无知,是对任何亲密关系合乎规范的杀戮。多年以后,于音用作品复活了对父女关系的救赎和信任,这也是我作为父亲目送女儿远去背影时心怀的美好。

“春天广州的周末早晨,你从睡梦中醒来,精神焕发。你从高高的楼上望出去,阳光灿烂,天空干净青蓝,远远的地方有绿色的小山包。你有无限的遐想,你想写诗,你想和爱人轻轻的依偎。云层的影子落到远远的高楼上,你忽然叹一口气,一种莫名无尽的失落感伤徒然升起,你被击中,一下子从十八层楼上跌落”。赵宝琛的《我也想和你共度时光》给了我一次对死亡告别的重新唤醒,对缺失日历的随机填充,是春天一次含蓄蕴藉的耳语海啸。

韩旭的《想你了》差一点从形式上欺骗了我,在我想把它归于拙劣的少儿模仿之作时,我抬头看见初春斑驳的阳光穿透树枝在大大小小金黄的星星中折射,我突然想起记忆中那个未曾得到的青春的肉体,在黑夜漂泊中升起的希望。数字化的年代温柔的表达是稀有的东西。还有什么比告诉爱人“想你了”更温柔的呢…

我开始想,春天,是反抗,也是平息。

这个透着不确定性和不安全感的题目背后会是一个怎样的展览呢?带着几分好奇和对爱的探索,我推开了三域汇半掩的木门。

刚进入展览,并没有看到传统意义上的白底黑字前言墙。来不及心生疑问,我便陷入了一个情绪场。我的情绪随着作品起伏变化,始终饱满。暧昧、温情、诗意、荒凉、悲悯、对抗、和解,这些情绪在这个场域里流动,它们背后的故事也在这个空间里彼此交织。我被这些情绪和故事牵引着漂游其中。我意识到,这是一个策展人不露痕迹,却无处不在的展览。

埃德加·德加说:“艺术不是你看见了什么,而是你让别人看见了什么。” 在这个展览中,我确实真切地看见了这群青年艺术家们的爱。爱是他们创作的原动力。他们对世间的敏锐观察、对时代的叩问反思、对生命的体验表达,源于此。爱也是他们的工作方法,无论是广告传播式、自我剖析式、还是科学调研式,爱通过他们的创作在人世间传递,于某时某处必有回响。这样的爱消除了我原先的不确定性和不安全感。至于“多久”,在这个复杂、多变又无常的当下,爱的瞬间即永恒。

郝晓曼

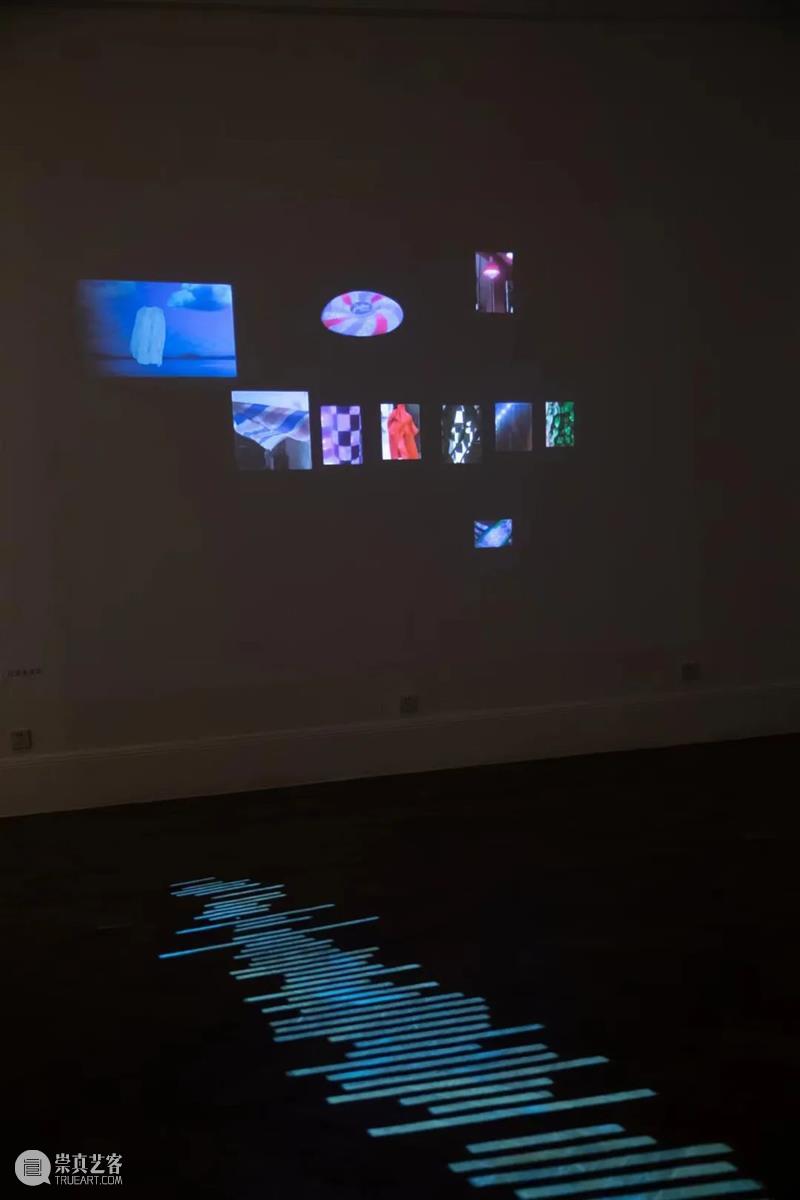

三域·匯新展《你会爱我多久?》,13件作品分别以装置、影像、刺绣,绘画和数字多媒体的艺术形式营造了一个充满了情感、情绪、反思和诗意的叙事空间。既有对存在与时间的思考,又有对人性的探索和悲悯;既有对亲情和亲密关係的探讨,又有基於理性数据分析之上的诗意表达。

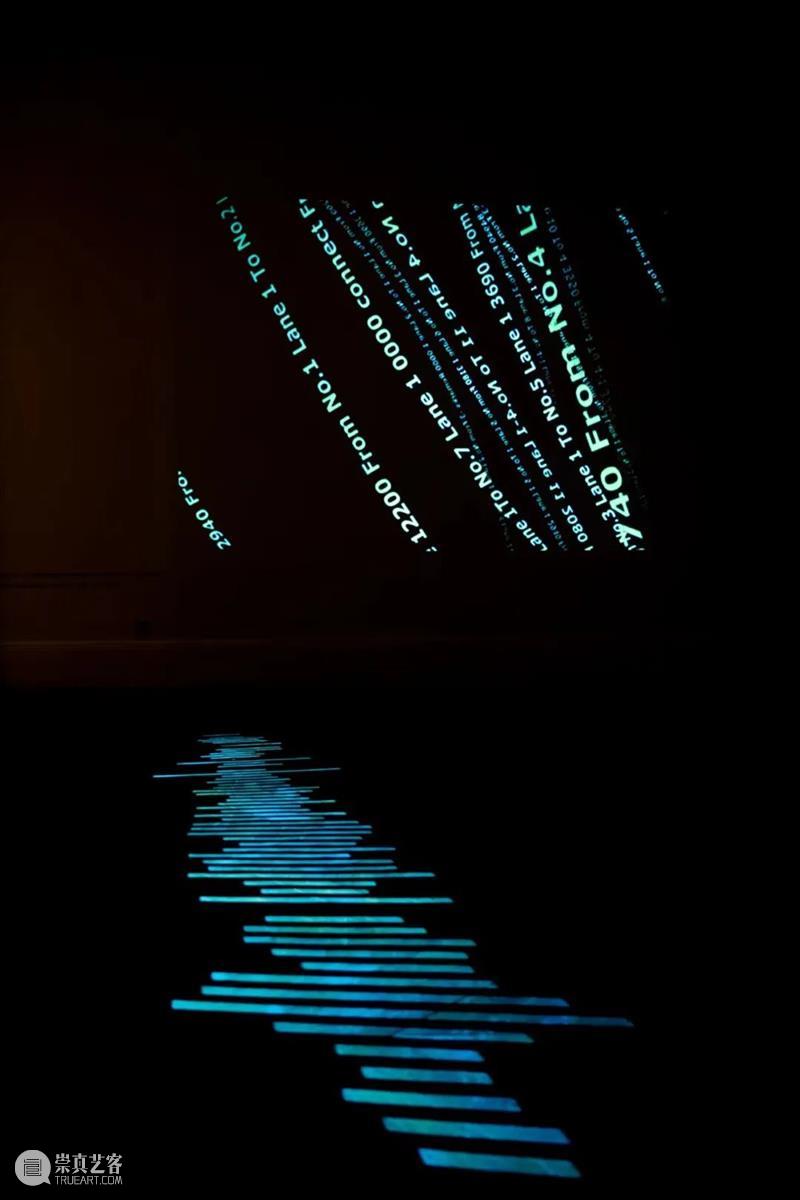

四位年轻艺术家的作品看似自成一体,但通过展陈动线的设计以及空间的巧妙运用被有机地串联成一个完整的叙事,塑造了一个虚拟而多维的现实世界:从城中村到沙漠中的万达广场,从造梦的露天电影到由主观印象所搭建的房间,从一进门就看见的用蓝色小药丸拼写的“How long will you love me?”,到霓虹灯作品《I want my time with you, too》,再到步上二楼的那件影像作品《上岸》中提到的那段朴实的文字:上岸,好好休息,爱我的人都要幸福快乐呦。这些图像、影像和文字所激发和积蓄的情绪让人在转角处按捺不住爆发宣洩出来,心裡不禁默念:你会爱我多久?然后才意识到它既可以是设问也可以是反问。

王辉

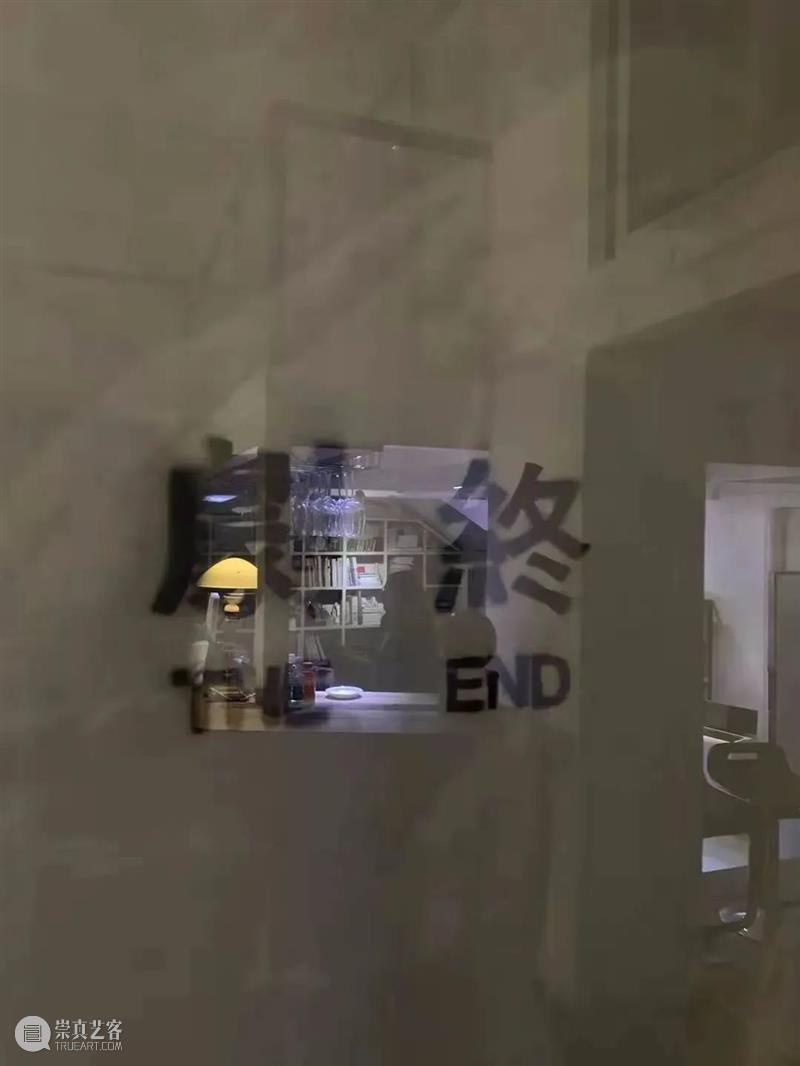

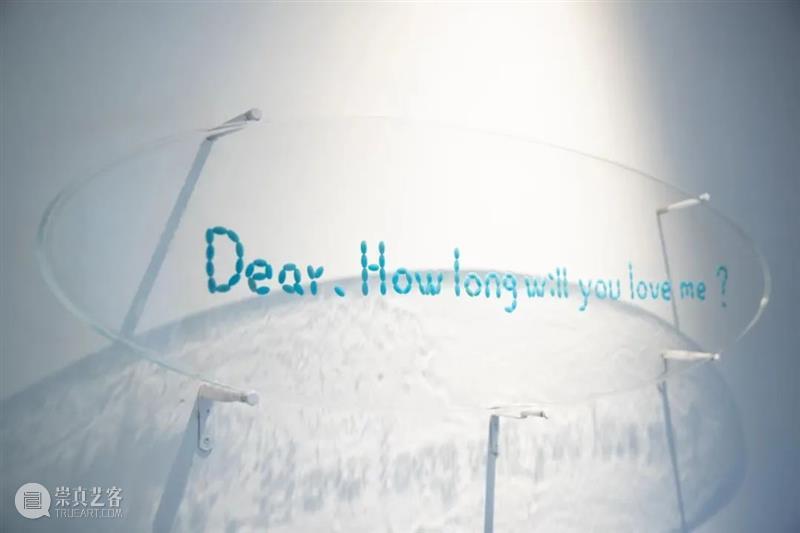

进门迎面看到的第一件展品,是艺术家韩旭的作品,由伟哥药丸串掇成的文字“Dear,how long will you love me?”,也是本次展览名字的由来。是的,爱是艺术永恒的主题,我想,项目展的其中一个主旨也不例外,更何况是青年艺术家的作品。横亘在观众眼前的这件展品, 除了强烈的视觉效果,其实作者以似乎调侃的方式,提出了严肃的主题:爱的恒久性和不确定性。

记得一首圣歌里唱到,爱是恒久忍耐,凡事包容,凡事相信,爱是永不止息。那讲的是神的爱。对于凡人来说,如果爱需要借助这“蓝色逍遥丸”(记得是“大叔”李宗盛的歌词,怪不得!)来维系,就能让爱更恒久吗?就能拯救爱无力吗?反复默念句子,我们似乎也能感受到发问者的喃喃自语:到底怎么样才能让我们两情长久呢?我想,作者其实也没有确定的答案吧?

展厅里间那件关于父爱的作品,也生动诠释了展览的这个主题。作为女儿,作者与父亲的关系自小就不和睦,从来没有合过影,这种源自血缘之爱的情感纠缠、折磨和碰撞,一直陪伴了作者与父亲多年。作品是虚拟的父女合影刺绣画,作者借助刺绣背后交织的丝线,生动体现了这一情感。其实父女俩心底里不都一直希望能够得到对方的爱吗?据策展人说,作者与父亲最终冰释前嫌,和好如初。这真是对爱的期待的最好结局了。

展览的最后一件作品,赵宝琛的《上岸》,“上岸,好好休息。爱我的人都要幸福快乐哟”,摇晃的渡轮上,不停闪烁着柔和荧光的文字,似乎包含了一种劝世的隐喻,又似乎带着爱而不得但对肉体自在和灵魂自由的向往。是的,从茫茫苦海中上岸也意味着一种生命的自我救赎。毕竟,唯有自由的生命是不需要救赎的。在渡轮上往来两岸的芸芸众生们,他们欣然、疲倦或淡漠的眼神,不知是否体会到艺术家的苦心孤诣。

个人认为,一切有思想的艺术,不外是爱、生命与生活的对话和交织。艺术的表现形式不同,但都通过传递思想而表现蓬勃的生命力,也只有表现思想和生命深度的艺术才是隽永的。感谢策展人和年青的艺术家们,通过他们的作品,让我这个研究了一辈子生物学的人,对实体之外生命的底色有了新的感悟。

小提示

三域文化 Trealm Culture

三域文化 Trealm Culture

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享