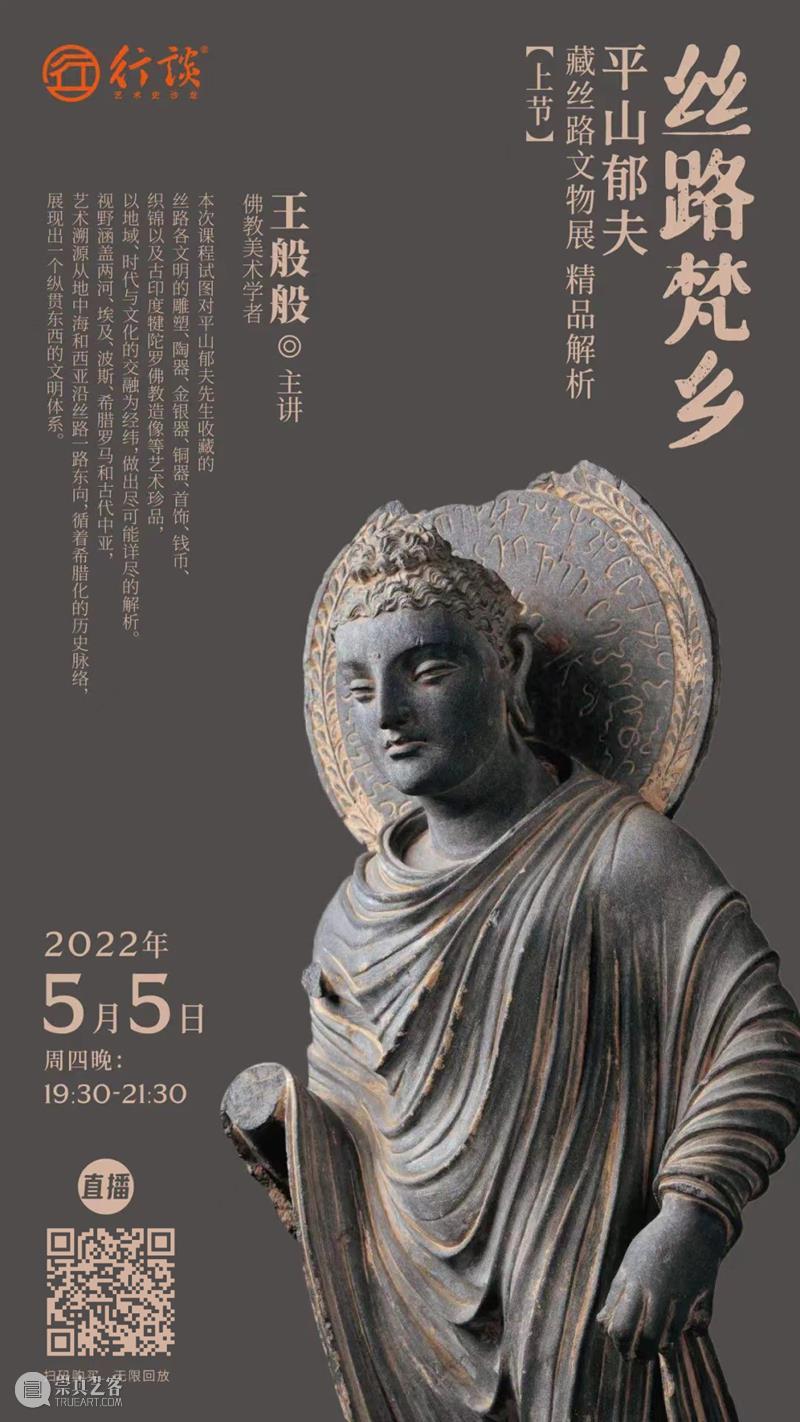

https://silkroad-museum-collection.jp/

注:图片及文字说明摘录自平山郁夫丝绸之路美术馆

观音菩萨立像

中国 6世纪 隋 石灰岩 高116.0cm

从头部至基座的莲肉部分都用一块石头雕成的菩萨立像。双手部分虽已损坏,但从身披众多珠宝、头戴豪华宝冠、配有璎珞可知为观音菩萨像。胸前原有的彩色及金箔现已所剩无几。从鲜活的脸颊、圆弧的眉毛、丰满的眼睑、突出的嘴唇等可以判断该尊作品受到强烈的印度风格影响。尤其是发际中央向下尖,乳首的表现及宝冠的圆形饰件以连珠相系的形式让人联想起笈多王朝的佛像。身体比例修长,粗看呈直立状,但腰身稍向右扭。

菩萨坐像

中国 6世纪 北魏 青铜镀金 高5.7cm

该尊像自头部至基座铸为一体,应为如来坐在椅子,脸型瘦长,蓄着胡须。姿态极为奢华。看似右手作施无畏印,左手作与愿印,但也可能是右手拿着某物,左手在膝上作某种手印。其衣着十分罕见,覆肩衣上披着衣襟带尖的中式袈裟,袖口及衣摆部分呈鱼鳍扩散状。

佛像头

中国 3‐5世紀 青銅镀金金 高13.5cm

据说是大谷探险队发掘的,但是没有留下明确的出土地记录。头顶和侧面残留着一体铸造的头光的一部分。

菩萨像头

中国 库木土拉 6-7世纪 塑土彩色 高20.5cm

头发从正面中心向左和向右延伸,是西方地区风筝形象中常见的典型发型。据说从天山南路要塞库车以西库木土拉千佛洞,由大谷探险队带回。

菩萨像头部

中国 图木舒克 7‐9世纪 黏土 高13.5cm

这尊菩萨像头部据称是在位于天上南路的阿克苏和喀什之间的图木舒克出土的。眼、鼻、口的造型偏小,集中于圆脸的中心,体现了西域美术的特色。头部的左后方,残留着以花编的发饰。

菩萨像头

中国 龙门 8世纪 唐 石灰石 37.0cm

圆润的脸颊,膨胀的眼睑,略带上升的眼角,紧紧相连的嘴唇,营造出一种强大而有尊严的容貌,涂有黄色的底漆留在表面。

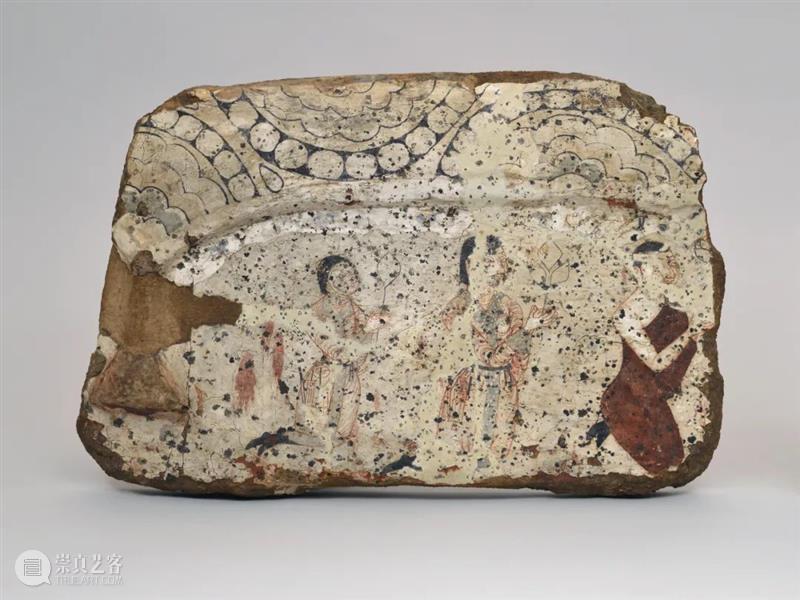

壁画 供养人

中国 塔里什拉克 7‐8世纪 彩色灰泥 宽44.0cm

上半截为连珠纹的镶边与开花纹组合的装饰纹,下半截为三个供养人。连珠装饰多见于萨珊王朝的美术,后向粟特(现乌兹别克斯坦·塔吉克斯坦)传播,其织品还出现在克孜尔壁画(第60窟)中。本作品的连珠纹属于克孜尔及萨珊王朝的连珠纹系谱。下半截供养人朝向的最右者是偏袒右肩、斜披袈裟的僧侣,另两人或是身披游牧民族长袍的在家供养人。后者腰间挂有腰佩垂饰,手持莲花状物。因破损严重,眼鼻的样子不太清楚,但因脸及轮廓线以朱色描绘,可知是于阗地区的作品。这是斯坦因在于阗北部塔里什拉克的佛寺遗址发掘的坐佛基座图绘的左半部分。

壁画残片

中国 克孜尔 6世纪 彩色灰泥 高27.0cm

库车附近的克孜尔石窟第163窟拱形天花板上的残片。本尊人物十分年轻,双足交脚而立,手中似乎托着骷髅状物体。近年据称是打骷髅的婆罗门异教徒,这样的婆罗门在犍陀罗雕刻的佛传图中也可见到。本图也是佛传故事图的一部分,描绘的也许是与佛陀对峙的人物。这是德国勒柯克探险队带回的。

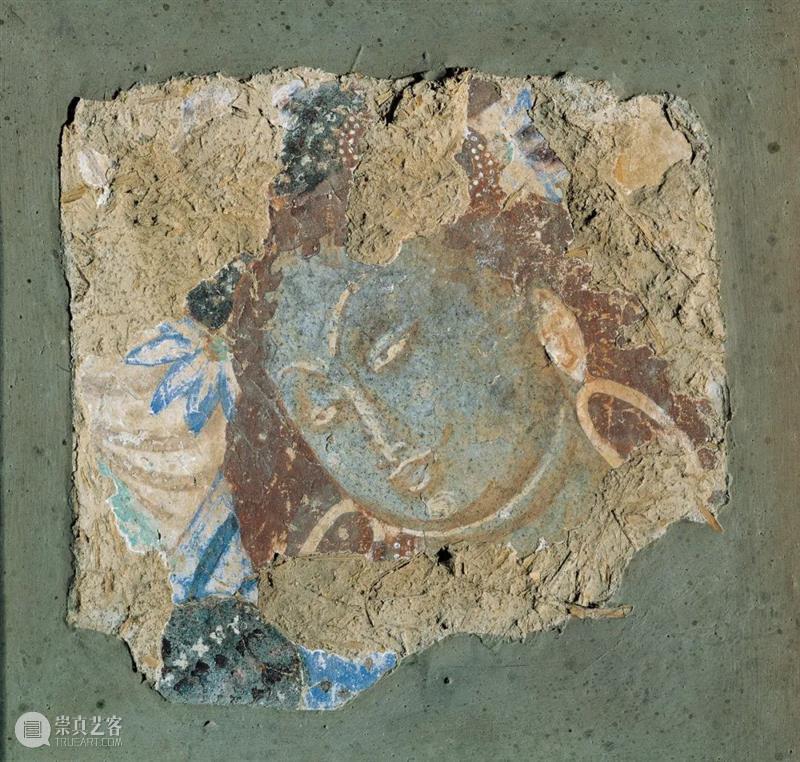

壁画片段

中国 克孜尔 7世纪 石膏着色 高13.2cm

碎片位于库车附近克孜尔石窟第205窟的墙壁上。这部作品中描绘的人物没有光背,用鲜花和菊花装饰着垂发,前面画着供奉盘(花球),因此被认为是国王的助手婆罗门部长。脸上有一个高光,周围是鲜艳的青金花蓝色。

壁画残片 佛陀坐像

中国 丹丹乌里克 7‐8世纪 彩色灰泥 高19.8cm

西域南道于阗附近的丹丹乌里克佛教寺院遗迹出土的壁画残片。本尊是一个小的如来坐像,手印应为禅定印。头光与肤色为白色,头发为黑色,衣着为朱色。其视线朝向右下方,彼处应有一个大的如来像。眼角线越过脸的轮廓似乎眼中流泪的表现,类似丹丹乌里克出土的其他残片,且在古代印度壁画、巴米扬石窟壁画620窟(已消失)中的绘画表现也可见到。佛教遗迹中有“千佛图”之称,即壁画里满是小的佛像,本作品也应是“千佛图”的残片。

战国玉

中国 公元前5‐前3世纪 战国时代 玻璃 高约2.4cm

古代中国不透明玻璃制的镶嵌玉十分受欢迎。其制作始于受西方蜻蛉玉的影响,战国时代制成的玻璃玉,多含铅与钡,此后逐渐以独自的技艺制造玻璃。战国玉特有的古符咒纹、同心圆纹、七星纹等设计,立足于西亚蜻蛉玉的基础上在战国时代另辟蹊径,自成一格。除了配件外,有的也镶嵌于镜子和器物之中。

佛传浮雕 “诞生”

巴基斯坦 犍陀罗 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高28.0cm

手扶蓝毗尼园内沙罗树的树枝,从摩耶夫人右胁出生的太子佛陀。摩耶夫人的动作参照印度神话中丰饶树精夜叉女的姿势。双手接住太子的是印度的众神之王帝释天,表示了太子高于帝释天的至高地位。右侧合十的是梵天,扶住摩耶夫人的是她的妹妹(后来的继母)摩诃波闍波提,周围是众神和天王,漂浮在空中的乐器代表天上的奏乐。

佛传浮雕 “四大天王奉钵”

巴基斯坦 犍陀罗 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高45.0cm

释迦牟尼成道后,正想着该用什么容器进食时,四大天王出现,呈上托钵用的钵。释迦牟尼面朝着的右侧二人及左侧的天王捧钵,卷着头巾为印度人王侯的装束。另一天王为贵霜族王侯的装扮,作合掌状。这一形态不同的天王是最初捧钵的毘沙门天(北方守护神)。据说之后释迦牟尼施术将四个钵变为一个。毘沙门天头上的一对鸟翼,来源于希腊众神的使者、亡灵的接引者、商业之神赫尔墨斯。

佛陀立像

巴基斯坦 甘达拉 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高94.0cm

头部后面有圆盘状背光,重心落在左脚,左膝微微前倾,以一足承重一足稍息的姿势站立,两肩均被僧衣包裹。犍陀罗的佛陀和菩萨像几乎都是以重心落在一只脚上的形式加以表现的。为典型的犍陀罗佛陀像,头稍微右偏,视线向下。这种佛陀的姿态在佛传故事的“幼儿布施”里比较常见。据推测是右手持钵,左手提衣服一角。这种设计只有在表现神格中才会使用。犍陀罗的佛陀立像通常都是在外行走的姿态。

佛陀立像

巴基斯坦 斯瓦特 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高97.0cm

右手虽残缺,但结来自西亚的施无畏印,受希腊影响的重心置于单脚的对立式平衡站姿。头光上刻有类似希腊枝叶冠的植物纹和佉卢文的铭文“献给首都内阿育王建造的答枚克佛塔,金匠巴拉索玛之妻莫玛达荅布施。祈愿这一善根可使一切众生涅槃。”底座上画有供养圣火的巴拉索玛一家人,可知他们是拜火教徒(伊朗系)。

佛陀立像

巴基斯坦西北部 7世纪 青铜镀金 高68.0cm

头发呈螺发状,耳垂很大,可推测制作年代偏后。重心偏左脚站立,右手为施无畏印。左手中指和无名指弯折执衣服一端,手心向前。从左手及下面波状的衣褶可以判断为古代印度笈多王朝的佛像。姿势为佛教的偏袒右肩,正面的衣纹是通挂左右肩的U字。

佛陀坐像

巴基斯坦 犍陀罗 3‐4世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高97.0cm

在两端配有狮子的台座上行结跏趺坐,右掌向前作施无畏印,左手执衣服的一端。印度河流域文明的印章上也可见到类似坐法的神。诞生于犍陀罗的悬裳座,即袈裟垂搭在台座正面的表现形式之后东渐,并传至日本。

弥勒菩萨交脚坐像

巴基斯坦 犍陀罗 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高62.0cm

部分头发盘于头顶,其他以垂发表示的祭司形菩萨像。应是左手持水瓶的弥勒菩萨。弥勒菩萨是释迦摩尼佛的继任者,属于未来佛。在头顶扎起头发是希腊年轻人的发型,交脚则来源于游牧民的王侯像。据传交脚也因胡人盘脚的坐姿被称为“胡坐”。

观音菩萨半跏思惟像

巴基斯坦 犍陀罗 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高78.5cm

头戴特本头巾冠饰的王侯形菩萨,坐在莲花之上的藤椅中。右脚横叠于左膝,右肘弯曲支撑,呈现思考状态。从左手持莲花可推测应是“观音菩萨像”。项链中心的一对巨鲸塞特斯是希腊的海兽,起到灵魂护送者的作用。当时犍陀罗的人们或许将死后灵魂的护送托付给了这尊菩萨像。

树下冥想太子像头部

巴基斯坦 犍陀罗 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高38.0cm

附有头光和背光,眉间有白毫,戴着精巧特本巾冠的王侯(刹帝利)菩萨像。从类型来看,完整雕像应是太子“树下观耕”像,即太子目睹鸟雀竞相啄食犁铧翻出来的小虫这一弱肉强食的情景,深受震撼,从而走到树下陷入冥想。眼睛微睁的样子也可推测处于沉思中。此事是太子开始走向求道、成道的契机,也是佛传故事之一。与本雕像类似的作为礼拜对象的单独雕像也可散见若干。且本雕像的头巾打结处的正面是一狮头饰物。

佛陀像头部

巴基斯坦 斯瓦特 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高37.0cm

犍陀罗的典型佛陀像头部。头发为波状形,如日本佛像的那种卷型贝状螺发在之后的时期才出现。眉间白毫相处镶嵌着宝石。表示佛三十二相之一的长耳朵相的大耳垂处有一凹槽,这是过去挂耳饰的孔,越大表示财力雄厚,甚至出身高贵。

菩萨像头部

印度 马图拉 2‐3世纪 贵霜王朝 黄斑点赤色砂岩 高36.0cm

位于印度中北部、亚穆纳河岸右侧的马图拉从史前时代就作为圣地闻名,贵霜王朝时期稍迟于犍陀罗开始制作佛像。在当地采用了希克利产的黄斑点赤色砂岩,因此佛像呈现了与犍陀罗颇为不同的独特性。本尊菩萨像虽与犍陀罗佛像同样戴着特本头巾,眉间有白毫,但没有胡须,面貌较为丰满。且不像犍陀罗佛像那样在头巾部分饰有金工艺品和宝石。本尊头巾前的饰品取自于印度的神鸟迦楼罗。

栏楯柱

印度 马图拉 前1世纪 陶瓦 高68.0cm

装饰在围着佛塔的栏楯一端的角柱。在象征丰饶的圣树下,雕刻着古代印度教的神(鬼神、森林精灵)、夜叉、药叉女的身姿。随着佛教美术的兴盛,印度传统的神也被画入了图像中。

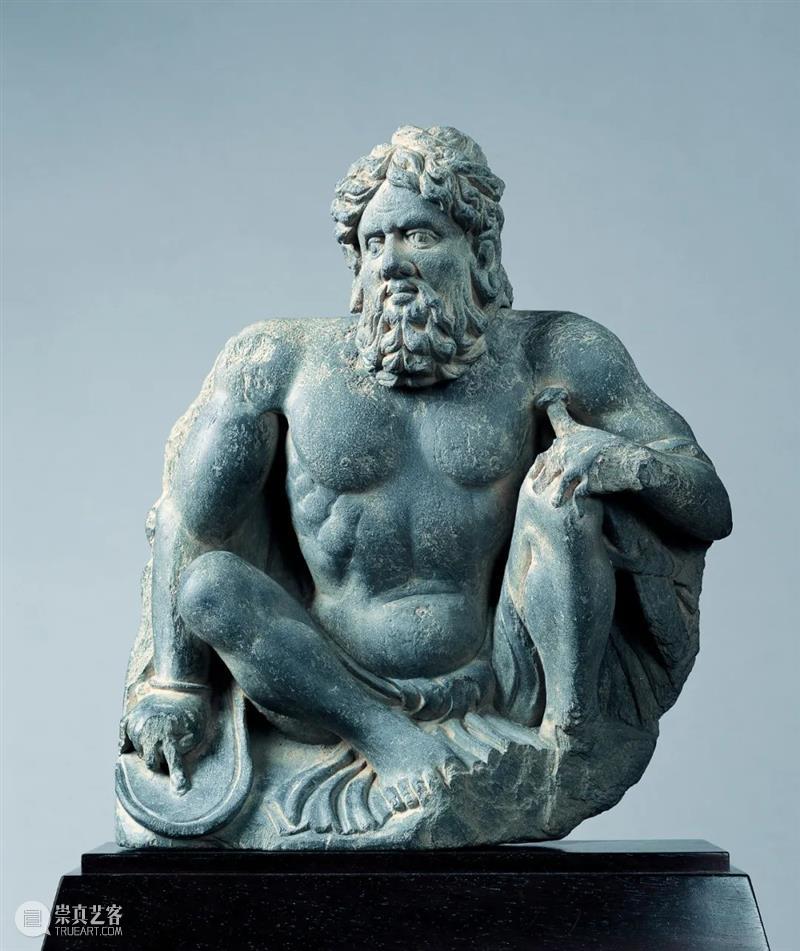

阿特拉斯像

巴基斯坦 犍陀罗 2‐3世纪 贵霜王朝 灰色片岩 高35.2cm

佛塔的台基上可以看到许多弯腰、半跪着横坐一排,双肩支撑佛塔的人像。他们被比喻为希腊神话中在遥远的西方支撑天空的巨人阿特拉斯。关于他们的正式名称、作用等目前还不得而知。他们束着短腰带,肌肉隆起,手持盾牌。手下张着翅膀,因为厄洛斯及赫尔墨斯等均有翅膀,或许也是引导未在经典中登场的死者灵魂前往彼岸者。

执金刚胸像

阿富汗 2‐4世纪 贵霜王朝 黏土 高39.0cm

执金刚是梵语金刚手菩萨的汉译名。佛教中佛陀位居可手持金刚杵的至高地位,但不是由自身手持,而是身边的执金刚持金刚杵。与日本将军的持刀武士相同。之后其独立,成为守护佛教的“执金刚神”。本尊像与希腊的英雄赫拉克勒斯相似,头披狮皮。

贵妇人像(死者之像)

叙利亚 巴尔米拉 2‐3世纪 石灰岩 高46.0cm

叙利亚中部的商队城市巴尔米拉在公元1-3世纪,作为连接罗马帝国与帕提亚帝国的贸易中心极为繁荣。在巴尔米拉墓室的墙壁架子上置有棺材,并雕以逝者的肖像。头披面罩,身穿豪华饰品的正装贵妇人像,不禁让人联想昔日巴尔米拉的繁华。背面刻有阿拉伯语“阿拉伯的女儿阿库玛,悲伤吗”的字样。

女神像

阿富汗 巴克特里亚 公元前2000年左右 绿泥岩、石灰岩 高13.0cm

身披羊毛流苏长衣的女神。石灰岩制的身体部分(头部以上与手腕)及帽子可取下。这种石制的女神像除了巴克特里亚,在土库曼斯坦也有出土,应是古代中亚一带被崇拜的大地母神像。

神像

美索不达米亚 公元前9‐前8世纪 古巴比伦 银 高5.2cm

古代两河流域祭祀着各种各样的神灵。这个银制的神像据说是天神安的使者、诸神的家臣宁可波。其头戴代表神的牛角冠,身披羊毛制成的卡吾那凯斯(祭祀用的长衣)。

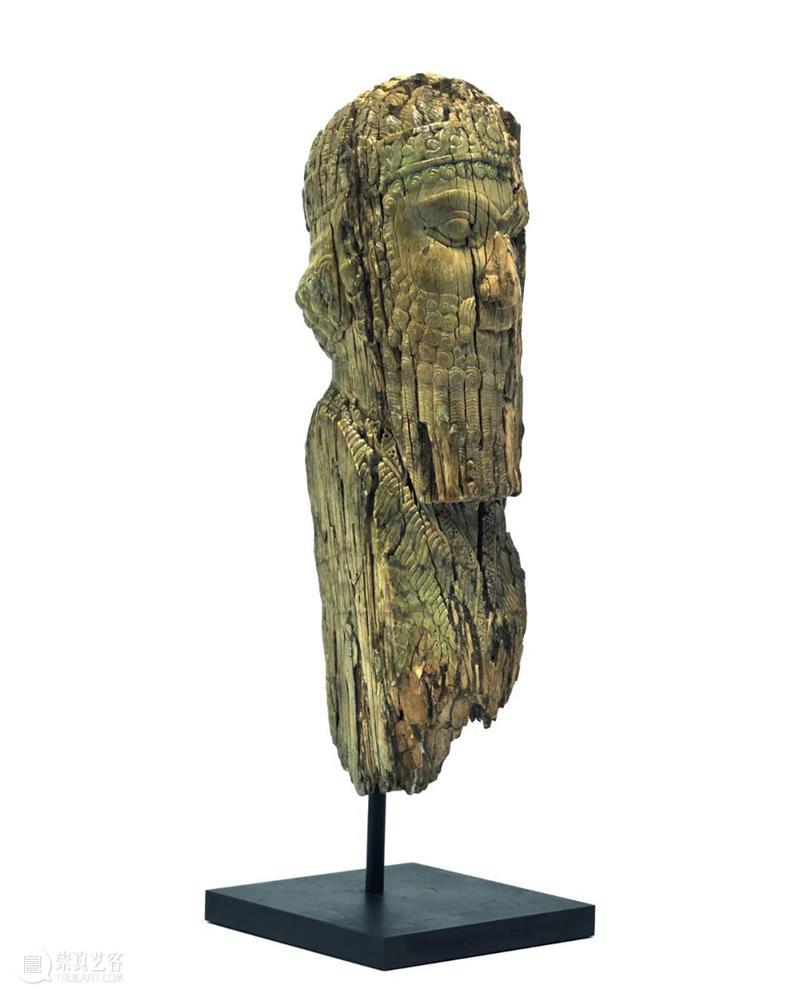

人物头部

美索不达米亚 公元前9‐前8世纪 新亚述 象牙 高23.0cm

虽然有明显的裂纹,但其相貌如神的传递着古代雄踞亚洲的亚述帝国王侯的威严。头发及胡须的卷毛、卷在头部饰物的纹样及衣襟的镶边均雕刻精细。这似是王宫内家具装饰的一部分,肩部以下因分开制作,目前已散失。

尼姬(胜利女神)

地中海 意大利南部 公元前5世纪 古典希腊 陶瓦 高21.6cm

长着巨大翅膀的胜利女神尼姬(英文为Nike,罗马神话中名为Victoria)。手持胜利之冠(由月桂树等树叶编织的冠状)。据传尼姬会降临至在运动会或是诗歌、戏剧比赛的优胜者前,为他们颁授桂冠。

女性小像

地中海 希腊、埃及 公元前3‐前2世纪 希腊化 陶瓦 高24.5cm

以厚羊毛披巾完全覆盖身体的八头身女性。自古典希腊时期至希腊化时期钟爱的女性小像。在埃及的亚历山大港及希腊的塔纳格拉(维奥蒂亚地区)成型并量产,作为陪葬品葬于墓中。

雅典娜女神

地中海 意大利南部 公元前2世纪 希腊化 陶瓦 高9.5cm

宙斯的女儿雅典娜是掌管智慧、军事策略和工艺的女神,也是守护雅典的女神。据称她从宙斯的头颅中跳出时,披坚执锐,头戴士兵头盔,这也反映了守护城市国家的女神形象。

女神头部(德墨忒尔)

地中海 意大利南部 公元前4‐前3世纪 希腊化 陶瓦 高27.0cm

在古希腊人建有殖民城市的西西里岛制造的女性头部。纽结形为“赫拉克勒斯之结”,应是丰饶女神德墨忒尔,或是其女儿冥后珀耳塞福涅。

女神像供奉板

印度东部 公元前1‐1世纪 巽加王朝 陶瓦 高17.0cm

印度东部发现的公元前1-1世纪的陶瓦制供奉板。压模后量产,细致的刻画了饰品、衣服和背景的植物纹。该女神是印度教的幸福与财富女神吉祥天女,身挂豪华饰品,站在莲花之上,眉间有吉祥痣。

女神雕像祭板

印度东部 前1至后1世纪 陶器 高24.5cm

在印度东部发现的陶器供奉板。据说,它由压模形成,并奉献给寺庙祈祷华丽的女神,生育和多产。他身上缠着华丽的小饰品,长着大翅膀,周围是许多鲜花,充满了节日的气氛和生命感。

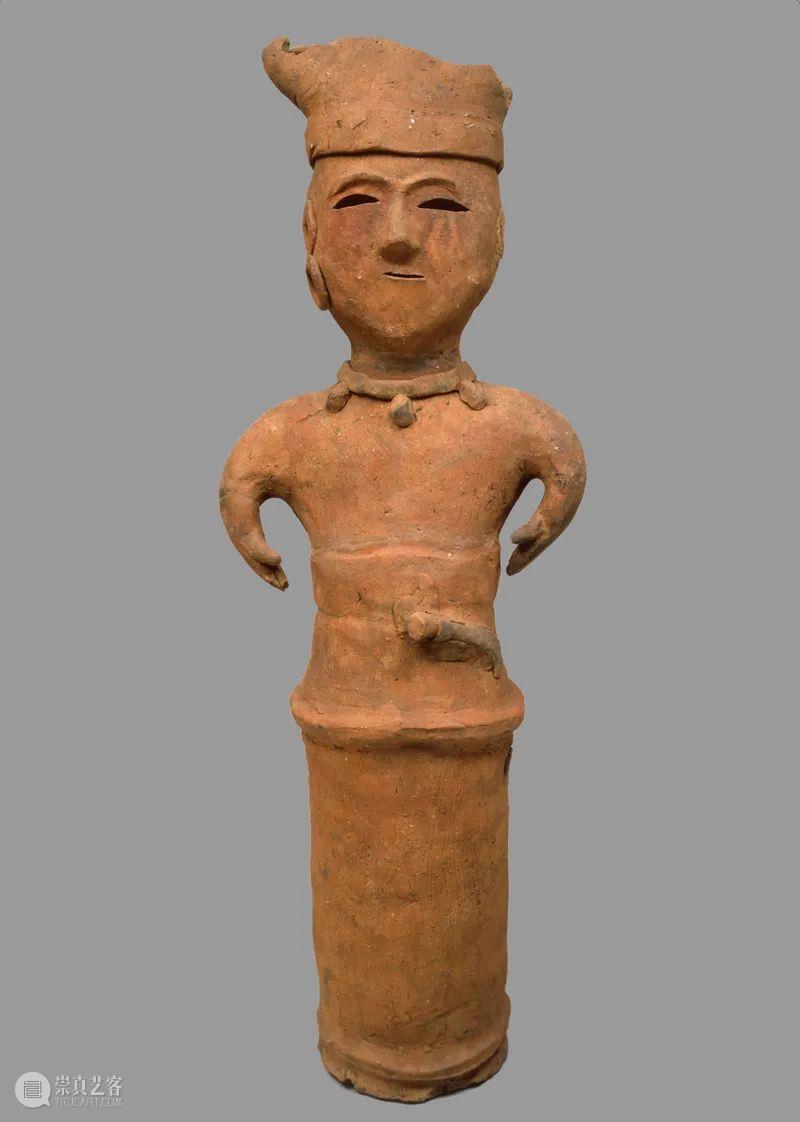

埴轮

日本 5世纪 古坟时代 土 高75.5cm

随着古坟的出土而发现的埴轮。人像上挂有耳坠和项链,是用粘土塑成圆墩状粘贴上去的。这些应是墓主的殉葬品。6世纪后,埴轮的舞台从近畿地区移至东国地区,在各地制作出各种形状的陶器。

贵族像陶器

阿富汗 8世纪前半期 初期伊斯兰 陶器 高25.5cm

头部似戴着帽子,耳朵上挂有大饰件。脸部十分有特点,眼睛是杏仁形绘有两轮,眉毛很长。眉毛与眼睛之间有斑点状。从眼睛下方到颚部的脸颊整体为褐色,但这可能是刺青或化妆的表现。头部挂有带针眼的首饰,在其下面还有略粗的另一首饰。

舍利容器与供养品

舍利容器与供养品

中亚 巴基斯坦 犍陀罗 1‐3世纪 贵霜王朝 容器高12.3cm,直径18.2cm

据说释迦牟尼死后,弟子们将他的遗体火化,骨灰分为八份放在舍利容器内,并建佛塔供奉。受这一故事影响,佛教徒们建佛塔,将信徒捐献的装饰品、金银、宝石、水晶、香木等代替佛陀的舍利放入舍利容器内。舍利容器的上盖刻有佉卢文的铭文“乌达拉将军的妻子在普拉马尼托撒之地建佛塔 供奉佛陀”,并镶嵌着金。容器的底部贴有薄金板的莲瓣,上面放着金粒工艺打造的金制容器。

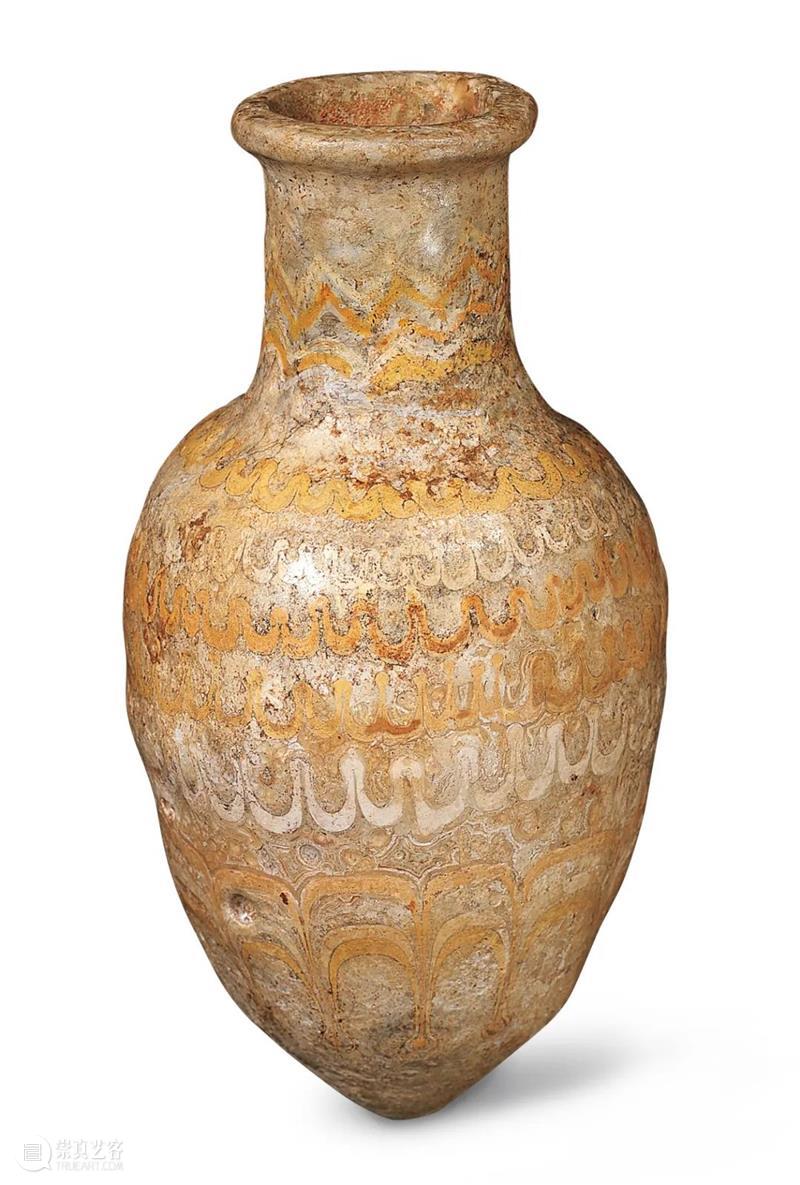

細首尖底瓶

北美索不达米亚 前15世纪 亚述 玻璃 高 12.5cm

玻璃于发明之初,主要用于制作玻璃串珠等随身佩戴的饰物,其作为容器使用始于公元前15世纪左右。最古老的玻璃容器以“硬核成形法”工艺制成。这一工艺以粘土为芯,将熔化的玻璃卷附其上,待玻璃冷却后去除粘土而成。用这种方法生产的玻璃容器称为“硬核成形玻璃”。玻璃器表面装饰的羽状纹样是将熔化成条状的彩色玻璃层层卷附,趁热勾画形成的花纹。这件作品是最早硬核成形玻璃的例子之一,在全世界类似的作品屈指可数。其制作过程繁复,用于存储昂贵的香精油。现作品表面有所劣化,但仍可辨出用白色和黄色等条状玻璃卷附形成的装饰纹样。

卷芯法玻璃片

埃及 前15-14世纪 新王国時代 玻璃 宽 2.74cm

埃及新王国第18王朝时期硬核成形玻璃香水瓶残片。玻璃片大部分为深蓝底色,饰有白、黄及浅蓝色玻璃形成的羽状或波状纹样。玻璃片内侧尚存留当初硬核粘土等的痕迹。尤其在公元前15世纪,埃及通过图特摩斯3世的远征将势力扩展到西亚,当时,玻璃生产盛行的米坦尼王国也在其控制之下。据说第18王朝时代古埃及玻璃技术飞速发展得益于从米坦尼携回的玻璃工匠。

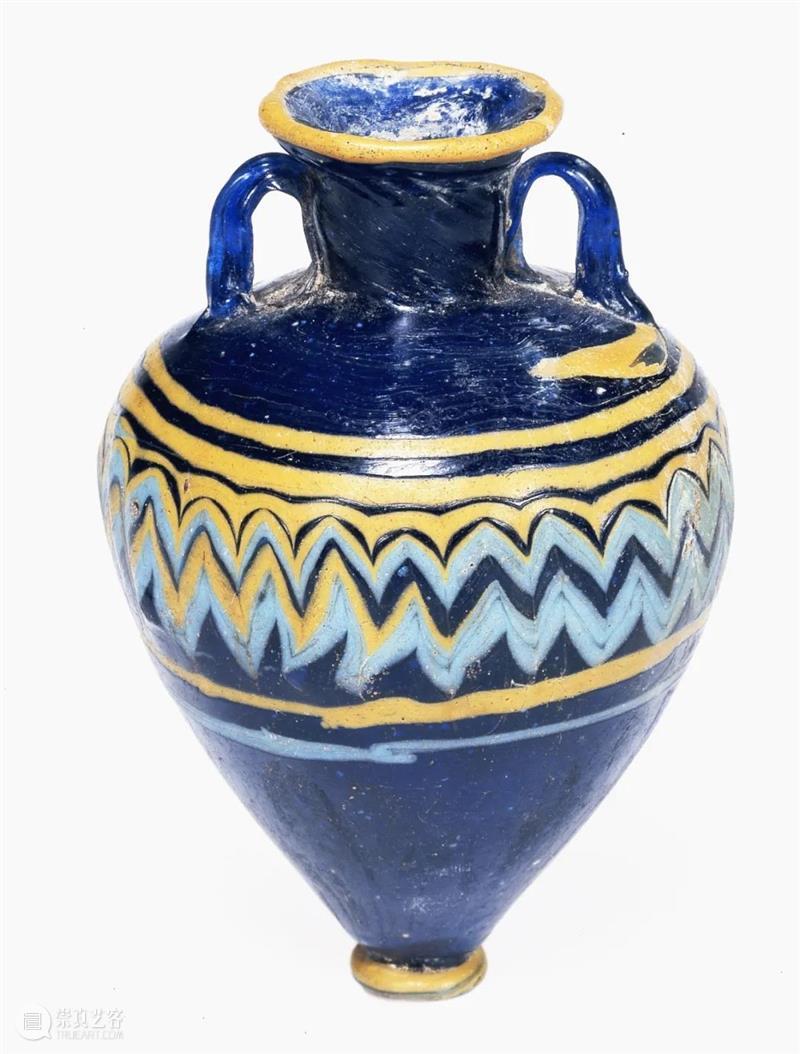

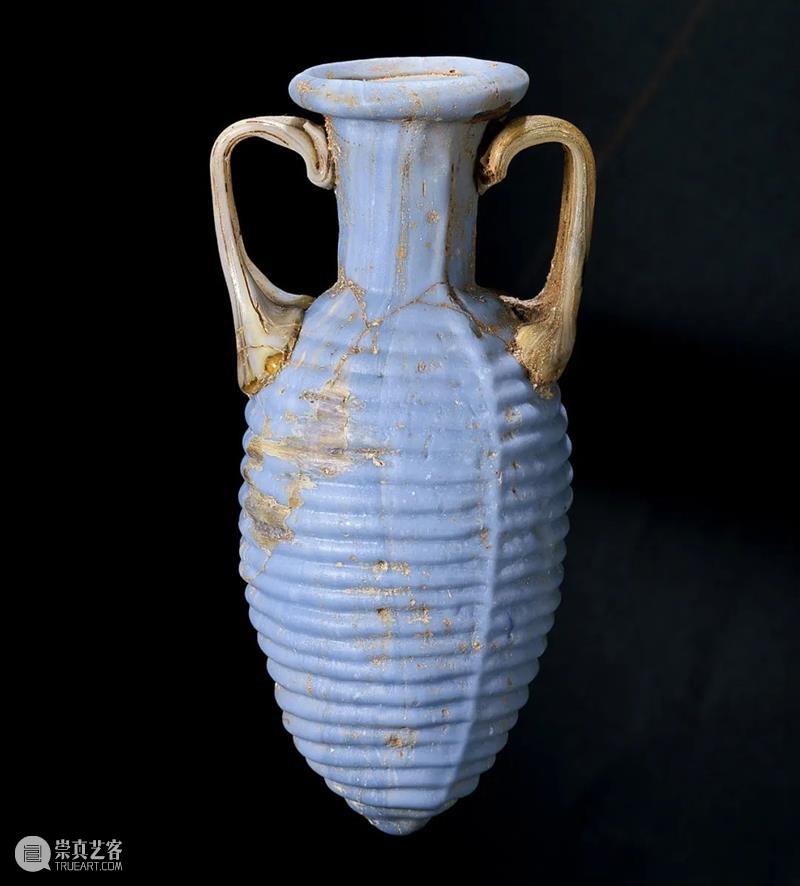

双耳瓶和金质底托

东地中海地域 前4-3世纪 希腊化时代 玻璃,金 高 18.6cm

硬核成形玻璃工艺在公元前11世纪左右开始衰退,又于公元前8世纪左右复兴,并从公元前6世纪到公元前3世纪传播到整个地中海地区。饰于瓶身的羽状纹样为在熔化的条状玻璃上由锐器上下勾画而成。这一筒状双耳瓶瓶身原为深蓝底色,现已银化,由黄色与白色形成羽状纹样。瓶身附两个小型把手,名为 “阿拉巴斯通”,源自埃及的香油瓶,仿埃及雪花石膏(白色半透明石头)容器。瓶附金制台座。

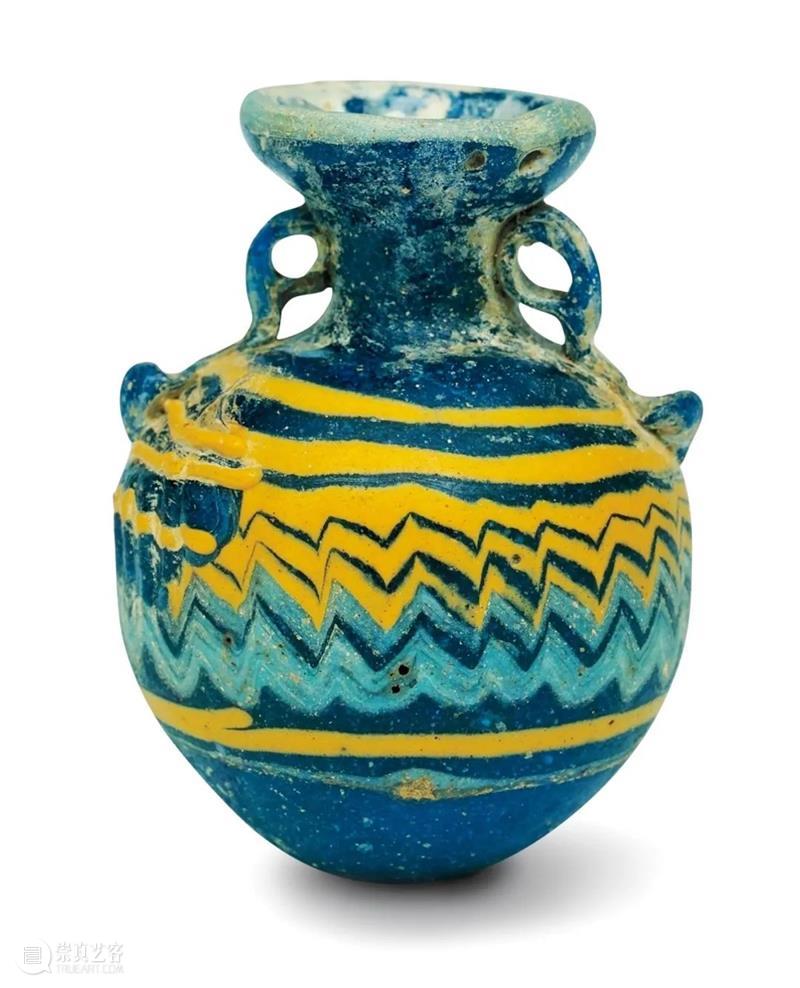

两手付尖底小壶

东地中海地域 前6-4世纪 玻璃 高 8.7cm

容器为深蓝底色,上卷附黄色和浅蓝色的条状玻璃,勾画出羽状或波状纹样,均为典型的硬核成形玻璃的装饰纹样,这一类型的容器一般用于存储昂贵的香油。形状为希腊双耳瓶的小型化作品,盛装葡萄酒或橄榄油,称为双耳壶。

双耳小瓶

东地中海地域 前 6-4 世纪初 玻璃 高 11.3cm

容器为深蓝底色,上卷附黄色和浅蓝色的条状玻璃,勾画出羽状或波状纹样,均为典型的硬核成形玻璃的装饰纹样,这一类型的容器一般用于存储昂贵的香油。为仿三叶形口沿执壶(希腊彩陶酒壶),为其小型化作品。

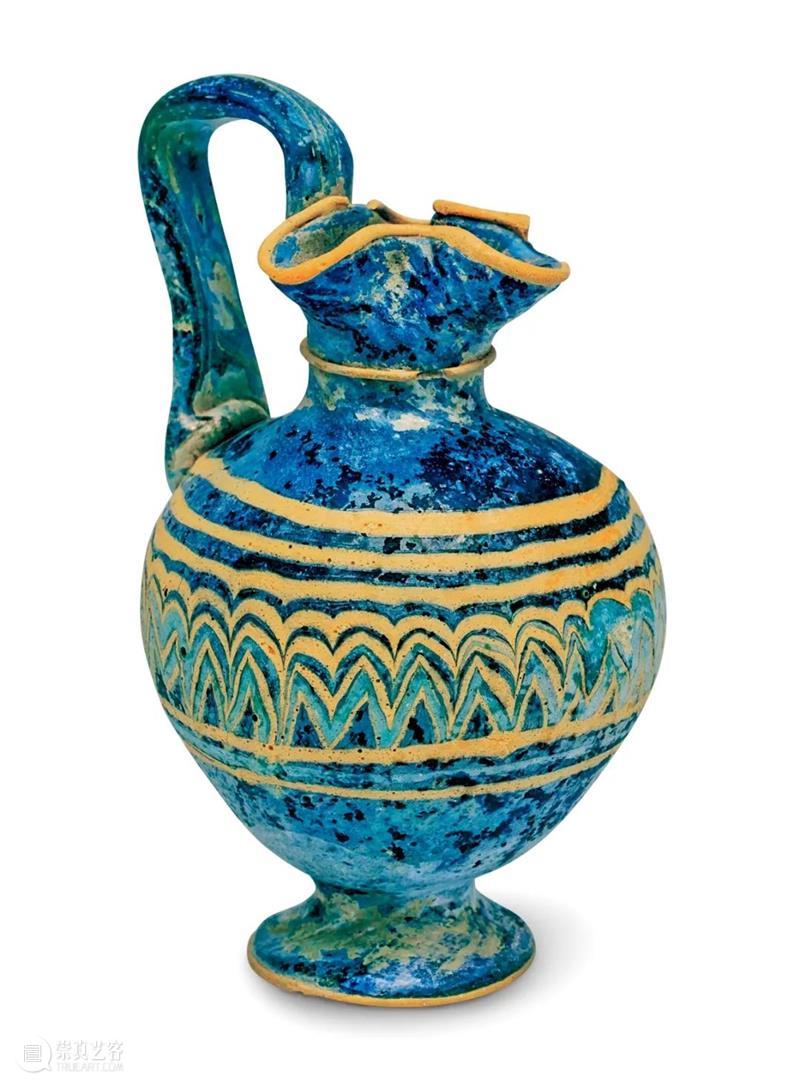

单柄小壶

东地中海地域 前6-4世纪初 玻璃 高 11.3cm

容器为深蓝底色,上卷附黄色和浅蓝色的条状玻璃,勾画出羽状或波状纹样,均为典型的硬核成形玻璃的装饰纹样,这一类型的容器一般用于存储昂贵的香油。为仿三叶形口沿执壶(希腊彩陶酒壶),为其小型化作品。

凸脊纹装饰碗

东地中海地域 前1-后1世纪 希腊化时代 玻璃 直径 16.5cm

浅蓝色透明玻璃浅皿,以热下垂法制成,这一工艺将带有放射状凸脊的玻璃覆于碗状模具上利用重力加热成形。凸脊装饰一般认为是模仿了当时流行的银器的敲花装饰。

凸脊纹装饰碗

东地中海地域 前1-后1世纪 希腊化时代 玻璃 直径 14.7

由透明蓝色玻璃制成的凸脊纹装饰碗,以热下垂法成形,口沿及内面抛光处理。由于风化,银化膜呈现彩虹色光泽,凸脊高耸。

双耳杯

黒海沿岸 1世纪 罗马 玻璃 高7.0cm

由浅绿色透明玻璃制成的杯子。杯壁较厚,雕出把手。附有环状把手的深杯在希腊称为“斯基福斯”(Skyphos),同一形式的深杯还有金属器、土器、陶器等,在古罗马世界广泛流行。把手上下便于手指把握的突起部分显示其仿制对象原为金属器。

花瓣纹装饰碗

西亚 公元前5‐前4世纪 波斯阿契美尼德王朝 玻璃 直径11.6cm

制作于波斯阿契美尼德王朝的淡绿色透明玻璃碗。当时还未发明吹制玻璃的技术,因此用铸造的方法制成。玻璃口优雅的向外,底部刻有莲花瓣的设计与当时普及的金属器是共通的。

塔门形挂坠

埃及 前6-3世纪 玻璃 高6.9cm

塔门形胸饰,铸造而成,顶部有孔可穿绳,用作护身符。

人面马赛克玻璃珠

地中海 埃及 亚历山大港 公元前1−1世纪 玻璃 高1.1cm(最大)

在鲜艳的玻璃上,熔接另制的几何学纹和人面的零件。各个人面是用类似于金太郎糖那样集合了玻璃棒的马赛克技法制成。封在玻璃内的面部制作精细,表情各异。人面原本有驱魔的意思。希腊化时期—罗马帝国初期

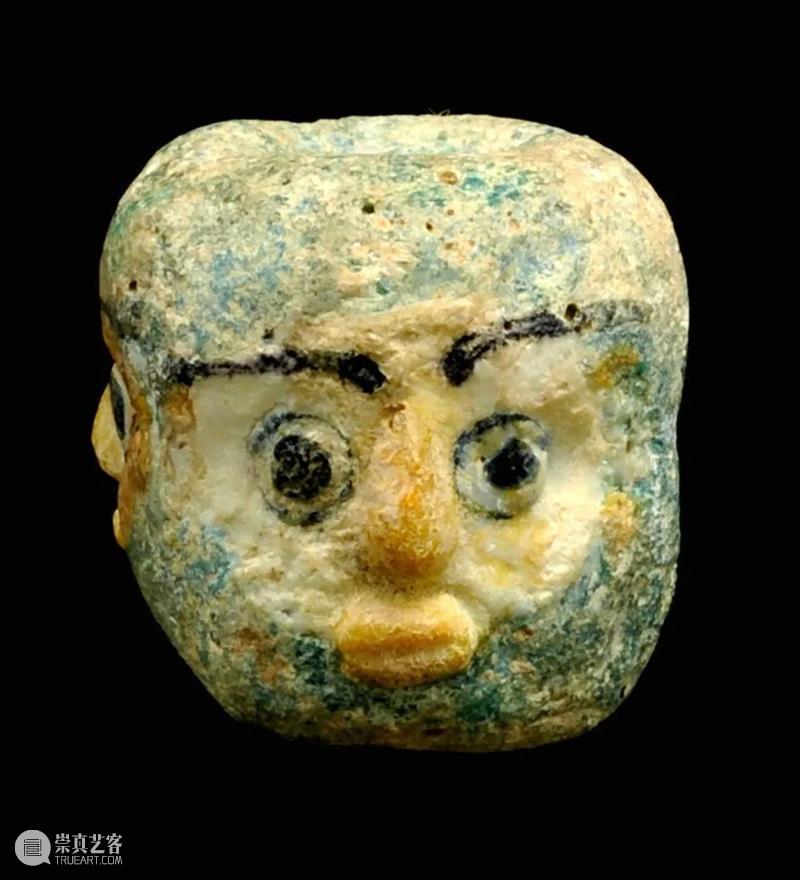

人头形串珠(3件)

腓尼基 前5-3世纪 玻璃 高 3(最大)

人头形挂坠(人面蓝色玻璃球),其双目独特。挂坠作为腓尼基人的交易物品广受欢迎,出土范围涉及地中海至西亚各地。古人将其作为护身符,以回击邪恶之眼来保护自己免受灾难。据说留着大胡子的男子为其守护神,而女子人面未见制作。

镶嵌图案玻璃 魚

埃及 前 1-后 1世纪 玻璃 宽 2.5cm

从希腊化时期到罗马帝国初期,马赛克玻璃工艺在埃及、亚历山大地区极为盛行。除花卉和希腊神话中的神灵等地中海图案之外,自古以来根植于埃及传统中的鸟、动物和鱼等图案的马赛克玻璃也得以普遍制作。

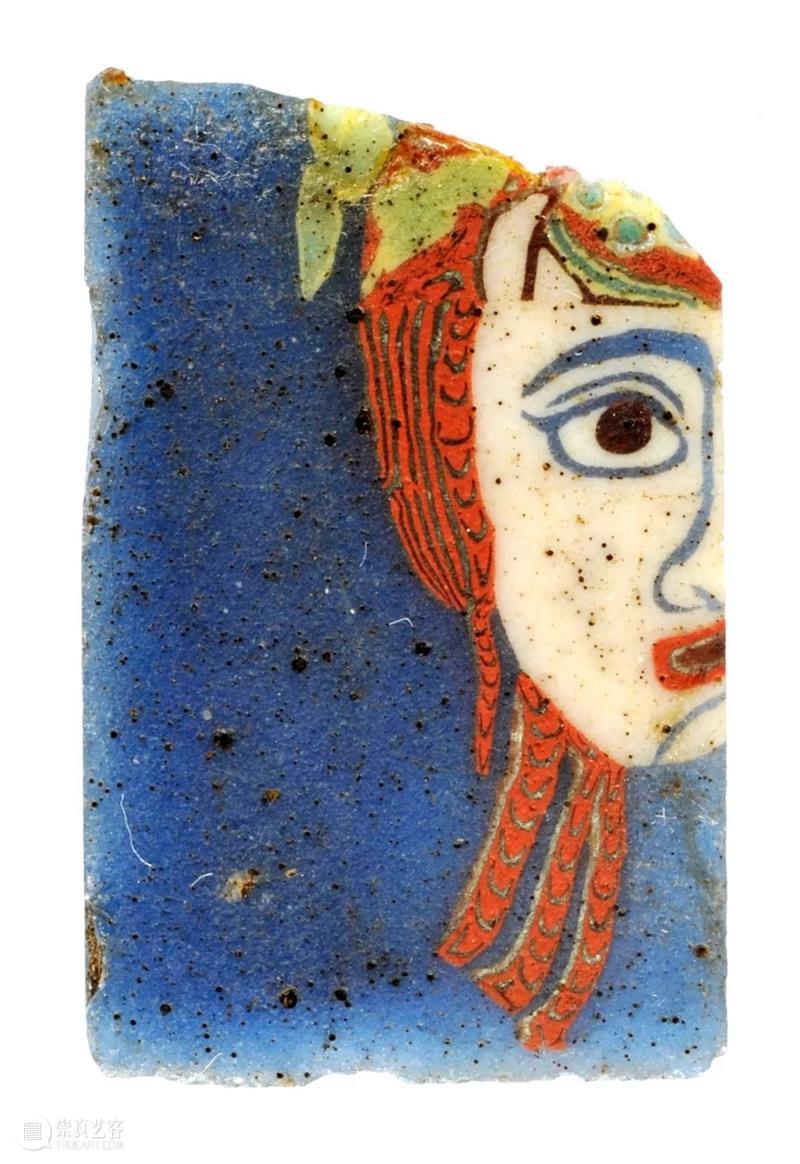

镶嵌图案玻璃 (3件)

埃及 前1-后1世纪 玻璃 高 3.8cm(最大)

人面马赛克与有色玻璃组合,人面一半由马赛克玻璃制成,与另一玻璃片拼接合为一张完整的人面。这一头戴藤叶冠冕的女子是希腊神话中侍奉狄俄尼索斯(又名巴克斯,酒神和戏剧之神)的女信徒迈那得斯。背景为绿色的老者为半人马西勒努斯。两件作品表现的均为希腊化时期流行于亚历山大的希腊戏剧面具。

金箍装饰瓶

地中海 意大利 公元前1−1世纪 罗马帝国初期 玻璃 高7.3cm

小型玻璃香油瓶。群青色、绿色、琥珀色的透明玻璃与金箍玻璃融为一体,产生如同墨流的大理石纹。这种高超的玻璃技法自希腊化时期晚期至罗马时期逐渐成熟,现存完好的成品在全球也十分罕见。

两手付尖底壶

东地中海地域 1-2世纪 罗马 玻璃 高9.8cm

吹制玻璃技术始于公元前1世纪中叶的东地中海地区。吹制玻璃技术使用一根中空的长竿,一端挑玻璃料,一端吹气,玻璃料受气而膨胀成形。这一技法与传统的硬核成形玻璃和铸造玻璃技术相比大大提高了制作速度,使得大批量生产成为可能。自此,玻璃从仅限于少数人使用的奢侈品变成了普通人触手可及的生活用品。此处所见的“模吹玻璃”是将玻璃吹入可离合的模具中制作而成的。早期的作品部分记有制作者的名字(如安尼奥等)或地名,显示其为一种品牌。模具为分开式,有两分或三分,成形的玻璃器皿表面留有模具的接缝,外凸。早期作品多为小型的香油瓶,装饰纹样除凸脊纹、同心圆之外,又有葡萄、椰枣等水果或人物图案。

双手柄瓶

东地中海地域 1-2世纪 罗马 玻璃 高 6.8cm

椰枣形瓶

东地中海地域 1-2世纪 罗马 玻璃 高8cm

葡萄形瓶

东地中海地域 1-2 世纪 罗马 玻璃 高15

神话人物装饰瓶

东地中海地域 3-4 世纪 罗马 玻璃 高20

存储葡萄酒的瓶子、罐子和杯子上常饰有酒神狄俄尼索斯的形象。这只模吹玻璃酒瓶分为三部分,瓶身为圆柱造型,通过浮雕的形式表现狄俄尼索斯与豹、牧神潘及身负葡萄酒壶的西勒诺斯。底部记有当时人们干杯时的祝辞:“喝吧,愿你长寿。” 这件作品极为罕见,全球仅存4例。

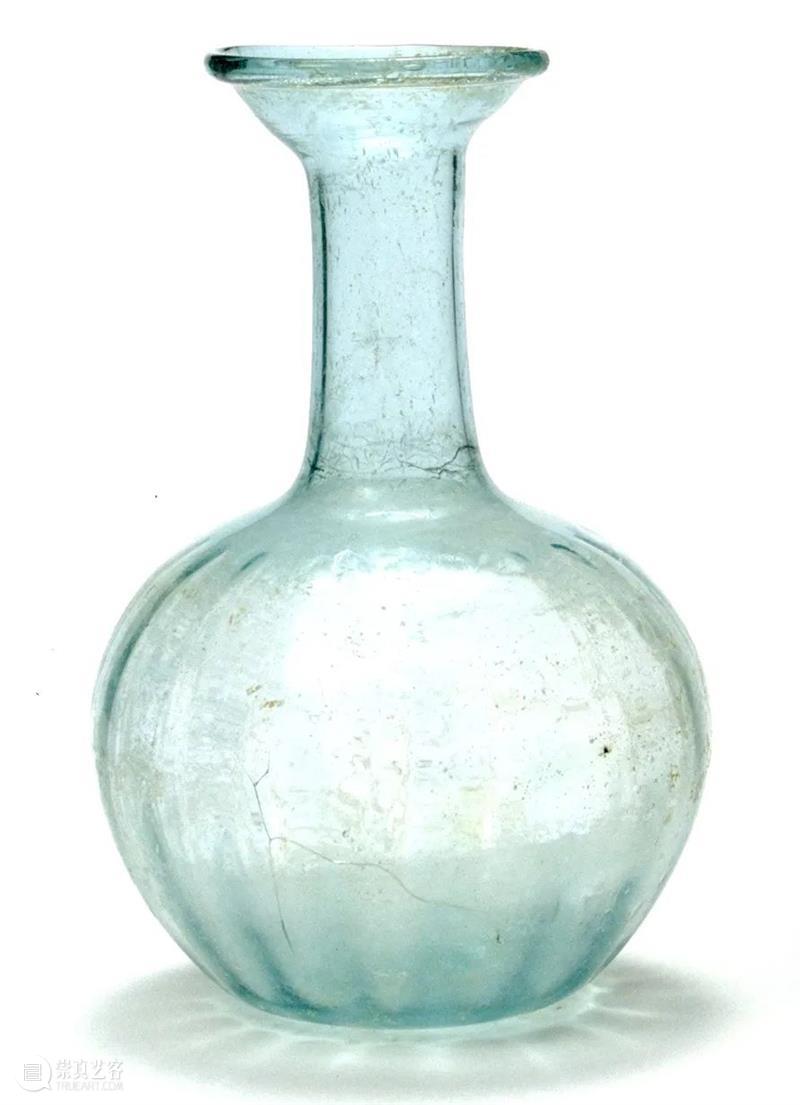

长颈瓶

东地中海地域 3-4世纪 罗马 玻璃 高16

始于公元前1世纪中叶地中海东部地区的吹制玻璃技术,为玻璃制造带来了一场产业革命,与以前的技术相比玻璃制作速度提高,使得大批量生产成为可能,玻璃由此从少数人享用的奢侈品成为普通人触手可及的日常用品。罗马时代吹制工艺中常使用近乎无色透明的玻璃。

长颈瓶

东地中海地域 3-4世纪 罗马 玻璃 高17

长颈瓶

东地中海地域 3-4世纪 罗马 玻璃 高20.9

碗

东地中海地域 4-5世纪 罗马 玻璃 高6.0

古代玻璃中杂质较多,很难制成完全透明的玻璃,而在添加锑和锰作为脱色剂,抑制铁等的显色,调节温度之后,终于制成了无色或浅绿色的玻璃。起初,玻璃是作为青金石、绿松石和条纹玛瑙的替代品而开发的,至此,食材等透过玻璃清晰可见,令玻璃备受推崇。

堤手双瓶

东地中海地域 5-6世纪 罗马 玻璃 高23.0

将细玻璃条缠绕在双瓶上,然后将另一根玻璃条以波浪形盘曲在瓶身侧面,瓶口部上方附双层大型把手。制作如此复杂的玻璃条装饰时,玻璃一旦硬化便无法加工,需要娴熟的技艺和温度控制技巧,这件作品可谓罗马时代吹制玻璃工匠所制的一件精品。

鱼

东地中海地域 1-3世纪 罗马 玻璃 长10

随着吹制玻璃技术的诞生,玻璃制作更加自如,不仅形状丰富多样,装饰创意也更加多彩。这些形状不一的玻璃器皿在吹制后使用钳子加工成形,如动物的足部、角或鱼鳍等。

革袋形瓶

东地中海地域 1-3世纪 罗马 玻璃 高16.5

随着吹制玻璃技术的诞生,玻璃制作更加自如,不仅形状丰富多样,装饰创意也更加多彩。这些形状不一的玻璃器皿在吹制后使用钳子加工成形,如动物的足部、角或鱼鳍等。古代,人们将牛、羊皮鞣制后制成革袋,用作浮圈,或装入鲜奶制作奶酪和酸奶,储存和运输葡萄酒。

串珠的青铜扣针

东地中海地域 前6-3世纪 玻璃、青铜 长6.5

饰有玻璃珠的青铜扣针(fibula)。玻璃已银化。类似的扣针见于伊特鲁里亚遗迹。

玻璃浮雕 男性侧颜

东地中海地域 前3-1世纪 希腊化时代 玻璃 高3.6

从希腊时期到罗马时期,玻璃首饰的设计和主题都倾向于希腊风格,用紫色玻璃制成的印章戒指上刻有紫水晶形式的凹版肖像。右边的灰色树脂模型是这个印章印记的模型。

多彩宝石浮雕玻璃 跳舞的女性

东地中海地域 前1-后 1世纪 玻璃 高1.9

从希腊化时代到罗马时代,玻璃饰品的设计与主题也逐渐趋向希腊风格,工艺中采用了当时流行的浮雕技术,将白色玻璃覆于深蓝色底之上,制成仿玛瑙或贝壳玻璃,浮雕希腊神话中的女神。

多彩宝石浮雕玻璃 乘着马车的女神

东地中海地域 前1-后 1世纪 玻璃 高3.5

浮雕玻璃。表面由于剥落而略显漫漶,上为一带翼女子(或为胜利女神耐克或黎明女神奥罗拉),乘双驾马车驰骋天空。

镶嵌图案玻璃镶嵌金具

加利亚(罗马法国) 2-3世纪 罗马 玻璃、青铜 直径4.4

将细密的马赛克玻璃镶嵌于青铜器具中,主要制作于加利亚地区(今法国),法语意为“珐琅”(émail)。为车轮形扣针。

镶嵌图案玻璃镶嵌金具

加利亚(罗马法国) 2-3世纪 罗马 玻璃、青铜 直径 4.5

将细密的马赛克玻璃镶嵌于青铜器具中,主要制作于加利亚地区(今法国),法语意为“珐琅”(émail)。附扣针,或为家具等陈设品的饰物。

圆形切子碗

伊朗 7世纪 萨珊朝 玻璃 直径11.2

透明玻璃切削而成的碗。同心圆设计的装饰纹样将大小两个圆形高低刻出,内圆凸起。类似作品见京都上贺茂神社境内收集的碗具残片,由其窥知当时萨珊王朝贸易范围之广。

金层金带玻璃

西亚洲 9-12世纪 拜占庭帝国 东罗马帝国 玻璃、金 高8

玻璃砖。将大小不等的三角形金箔夹入无色透明的玻璃板之间,熔合成为几何学纹样,用于拜占庭帝国的建筑装饰,应用了与随身饰品串珠同样的“夹金玻璃”工艺。

千花纹杯皿

地中海世界 东地中海地区 公元前1−1世纪 玻璃 直径9.2cm

以花纹、旋涡纹等马赛克切片放入铸模,熔接而成的玻璃杯皿。因看起来像无数花盛开的样子,也被称为“千花纹”玻璃。因还留有多个同样花纹的马赛克玻璃杯皿,应是作为宴会用的成套餐具,点缀古罗马的豪华宴席(也有一说认为是先铺上马赛克玻璃,熔接为玻璃板,再加热成形。)

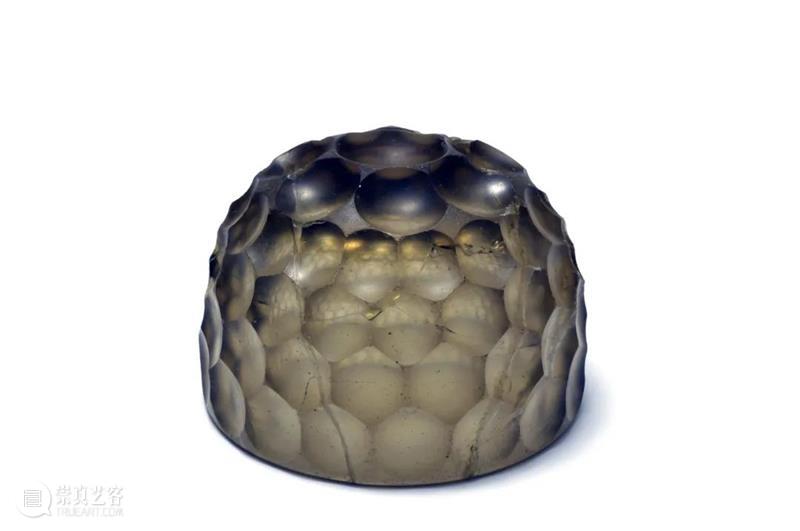

凸出圆纹刻花碗

西亚 伊朗 5‐7世纪 波斯萨珊王朝 玻璃 高9.5cm

透明的绿色玻璃制成,碗壁较厚,将表面消去后以凸出的圆纹成型。碗口边缘打磨的非常薄,体现了当时玻璃工艺的精髓。同一时期制作的同款玻璃碗的残片在被称为“海之正仓院”的冲之岛(2017年被登录为世界遗产)出土,可知除了白琉璃碗之外,当时也有不少萨珊王朝的玻璃器皿传到日本。

突起装饰碗

伊朗 3‐4世纪 波斯萨珊王朝 玻璃 高8.0cm

在萨珊王朝时期,传承罗马的吹制玻璃技艺,玻璃工艺成熟繁盛,并广泛传播欧亚大陆。这只淡绿色的玻璃碗从碗身到底部都有突起纹。这是玻璃在冷却前,采用了用镊子之类的工具在表面镊取这一极为高超的技术。

圆形刻花碗

西亚 伊朗 5‐7世纪 波斯萨珊王朝 玻璃 高9.0cm

淡褐色的透明玻璃碗。自由吹制厚度,再用圆形研磨机进行刻花装饰。6段的圆形纹很深,且十分锐利。这是与正仓院所藏的“白琉璃碗”同一类型,同样完全没受到风化的影响。由于迄今未埋在土中,一直经收藏者辗转相传,所以完好的保存了制作当时的样子。

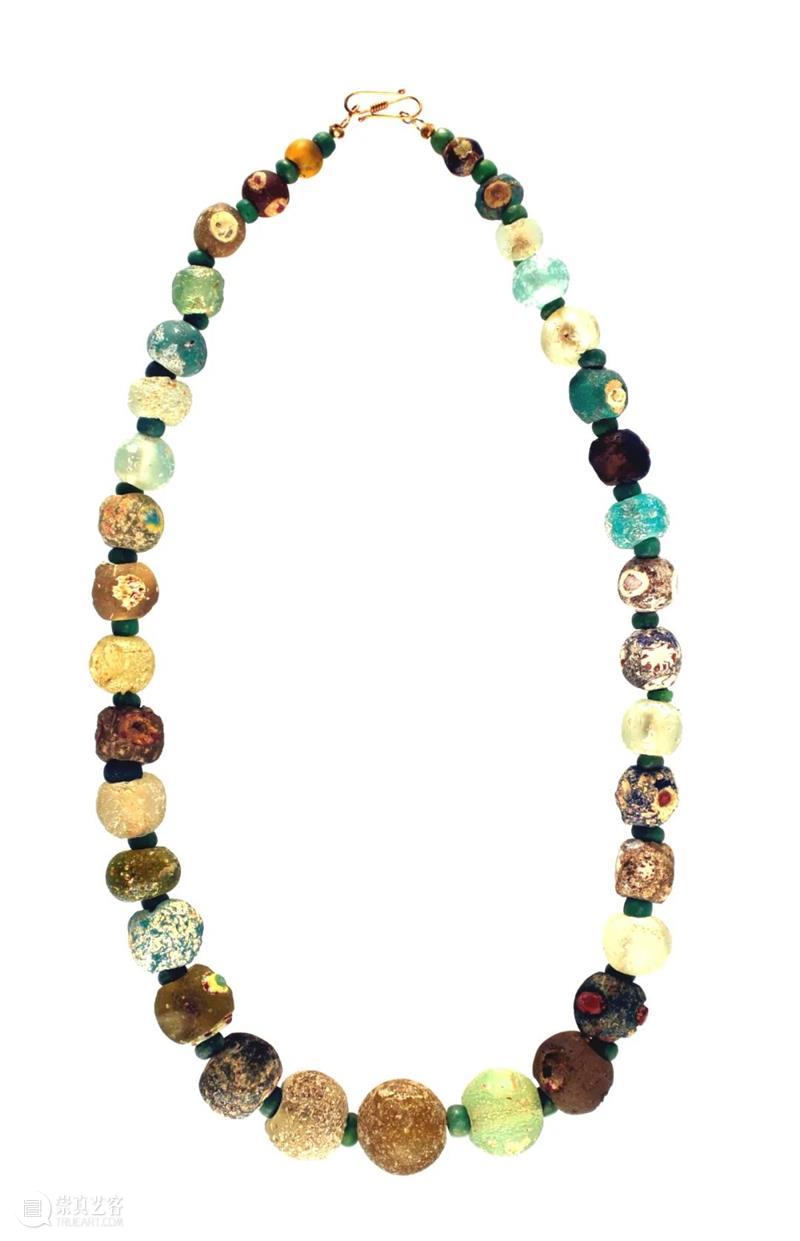

项链

北美索不达米亚 公元前16‐前13世纪 埃马 玻璃 长57.0cm

玻璃据称是距今约4200年前在北美索不达米亚发明的。早期的玻璃不透明,照着绿松石、青金石、条文玛瑙的颜色和样式仿制。因人们认为鲜艳的石头秘藏强大的力量,相信带着它可以消灾避难。

旋涡纹铸造珠链

地中海 迈锡尼 公元前14‐前13世纪 迈锡尼 玻璃 长21.5

将热熔的玻璃倒入敞口铸型形成淡蓝色和青色的玻璃珠,再组合而成项链。珠链上有数条垄状物,上下用两孔贯通。玻璃技术发明于距今约4000年前的美索不达米亚地区。初期的玻璃常用青色,这应是在仿当时贵重的绿松石或青金石。

项链

西亚 前3-后 3世纪 玻璃 长52

玻璃起初意在模仿青金石、条纹玛瑙、绿松石等色彩艳丽、纹理有致的石头。玻璃不仅用于制作器皿,而且多用于制作护身符及串珠等,受到各个地区、时代人们的喜爱。与宝石相比,玻璃的原料更容易获取,而且可以自由控制其颜色及形状,因此出现了形式多样、种类繁多的物品,在交易之中备受欢迎。

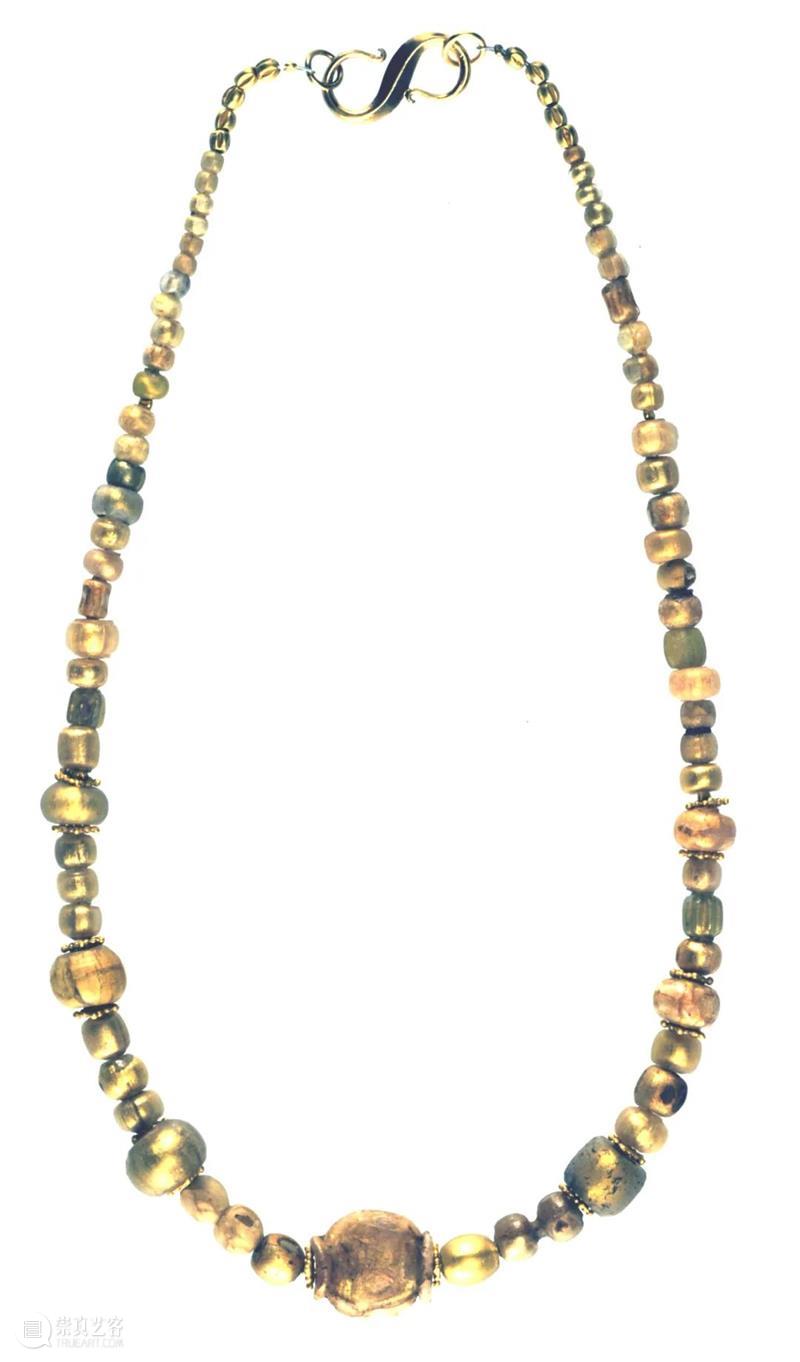

金玻璃串珠项链

西亚 前3-后3世纪 玻璃 长54

夹金玻璃串珠项链。夹金玻璃是将金箔夹入两层玻璃之间熔融而成的。

手镯

叙利亚 9-10世纪 伊斯兰 玻璃 直径12.5(最大)

在伊斯兰时代之前,玻璃手镯一般设计简洁,单色、无纹样。9世纪左右开始制作将玻璃棒旋拧并缠绕各色玻璃的手镯。约在13世纪时,出现了将蓝、绿、黄绿、黄、橙、红、白和黑等色彩繁复的马赛克玻璃熔制的手镯,这些物品被运往撒哈拉沙漠的绿洲城市以及海湾各地,作为商贸交易品广泛流通。

有角动物的角杯

东地中海地域 2-3世纪 罗马 玻璃 高24.5

浅绿色玻璃吹制的角杯。角杯利用玻璃流动的特性制成,呈现出优美的曲线,杯端伸出草食有角动物的头部。

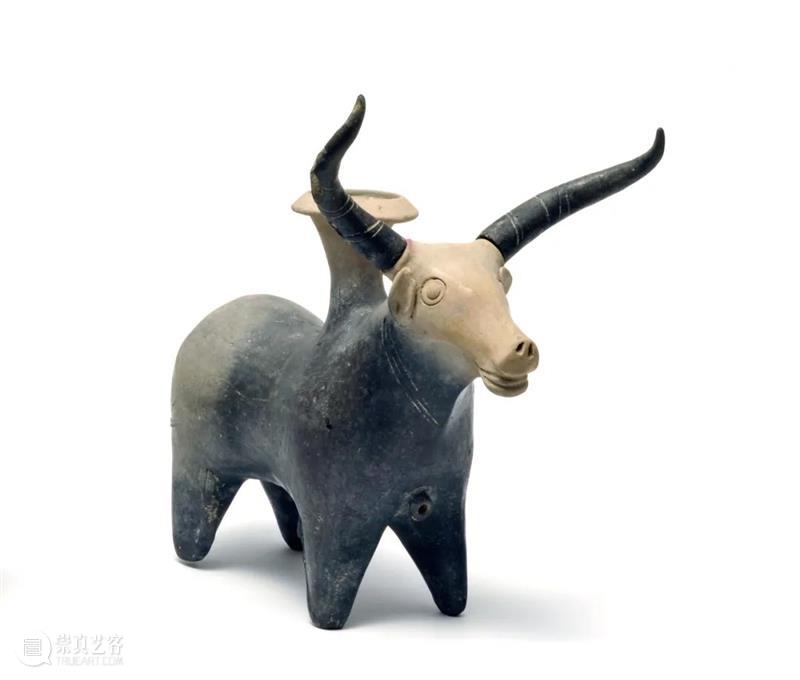

牛形陶器(来通杯)

西亚 伊朗西北部~安纳托利亚 公元前10‐前8世纪 陶器 高28.5cm

在早期铁器时期,伊朗的象形陶器大多以各类动物为原型。虽然形态各异,但基本都是酒宴或是祭祀典礼上使用的器具。陶器以公牛为原型,背部有注水口,前足之间有出水孔,可从中将酒注入杯中。从动物状的器具中流出的液体,对于当时的古人来说,具有一种神秘的力量。

手柄水壶

阿富汗或巴基斯坦 公元前2世纪 印度-希腊王国 青铜 高34.0cm

制作于希腊或罗马的金属工艺传统仍在阿富汗或巴基斯坦流传,把手上端是手持来通杯与祭祀杯皿的男神卧像(或是西勒诺斯),下端是藏在爵床叶下的女神胸像。

山羊形来通杯

西亚 伊朗 公元前5‐前4世纪 波斯阿契美尼德王朝 青铜 高26.0cm

在东方世界建立了一大帝国的波斯阿契美尼德王朝的宫廷内,制有许多用于盛宴的豪华金属酒器等。像本作品一样角杯上装有食草兽前驱的来通杯也受到欢迎。兽的前足之间有流出孔,从这里向杯里倒酒。

绿釉来通杯

伊朗 2‐3世纪 帕提亚 陶器 高36.0cm

有双柄的绿釉来通杯。底部是山羊或鹿头状流口,之上是有茂密卷发的女性头部。上方是横卧在宴会的长椅上,倾倒酒杯的人物。与本作的人物与头部相同款式的帕提亚来通杯还收藏在大英博物馆。

来通杯(赤绘式牛头形来通杯)

地中海 意大利南部 普利亚区 公元前4世纪后半期 古典时期 陶器 高20.0cm

在希腊的殖民城市、意大利南部的普利亚地区制作的赤绘式来通杯。制作精细的牛头部分设有把手和杯口,绘着化作天鹅的宙斯与勒达(斯巴达王妃,与宙斯生下海伦、狄俄斯库里)的身影。

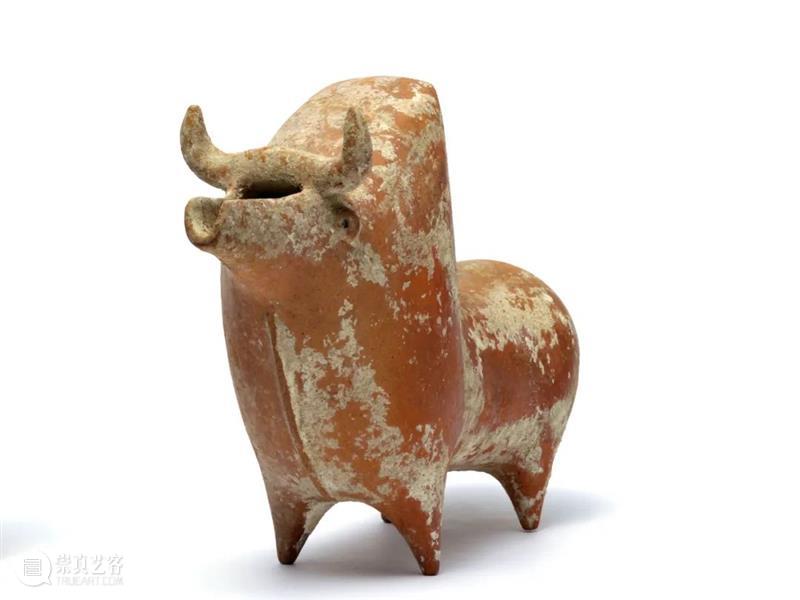

牛形陶器

伊朗西北部 公元前12‐前9世纪 陶器 高18cm

伊朗的西北部里海南岸,吉兰省(马鲁里科)的王侯同墓葬中的随葬品之一,模仿瘤牛造型的陶器。瘤牛在古代的西亚、印度、非洲等地区,被视为家畜来饲养繁育。牛形陶器四肢粗壮,突出背部的瘤峰,脸部即为注水口。推测是当时仪式上,用于注入葡萄酒等的器具。

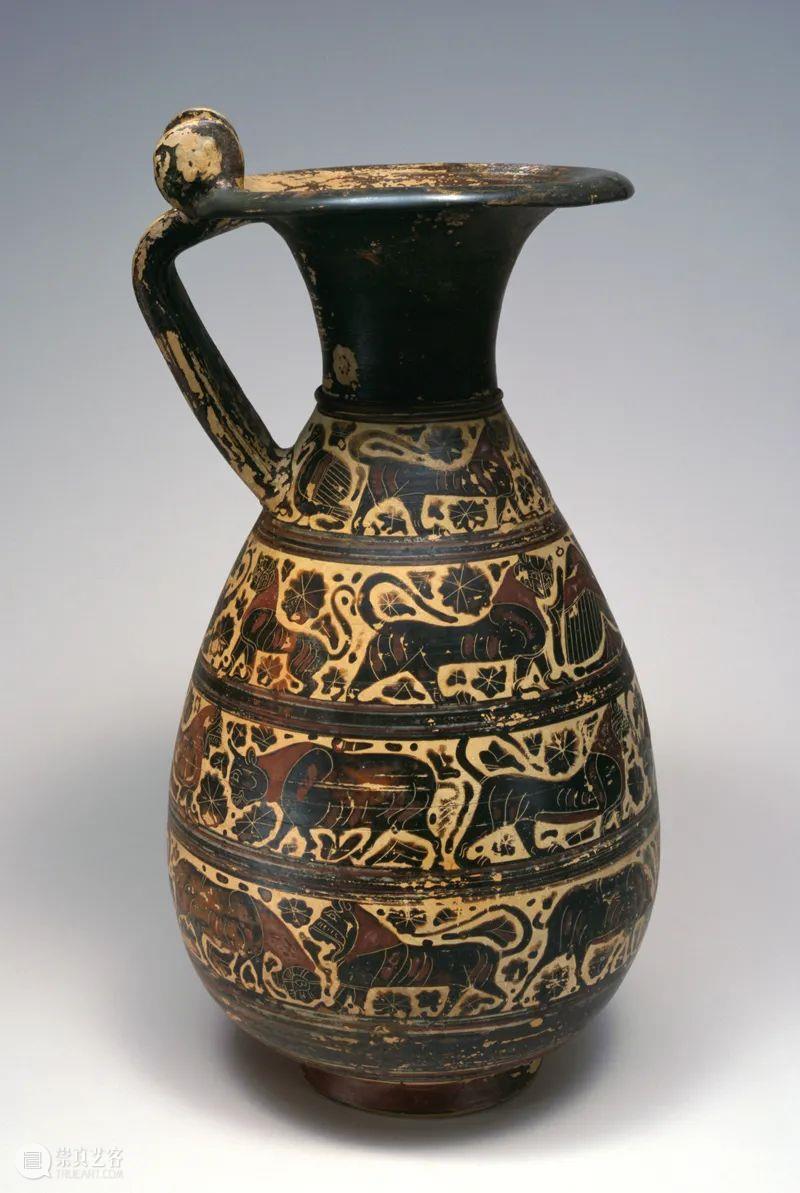

水壶(黑绘式容器)

地中海 希腊、科林斯 公元前610‐前590年 古风时期 陶器 高41.5cm

在科林斯地区制造的水壶。也用于向酒杯倒葡萄酒的容器。在分成四段的水平画面中,以黑绘技法绘有狮子、豹、牛、山羊、鸟等动物。模仿金属器皿的水壶形状、肉食与草食动物交互搭配的动物纹,都可看出受到亚述等古代西亚美术的巨大影响。

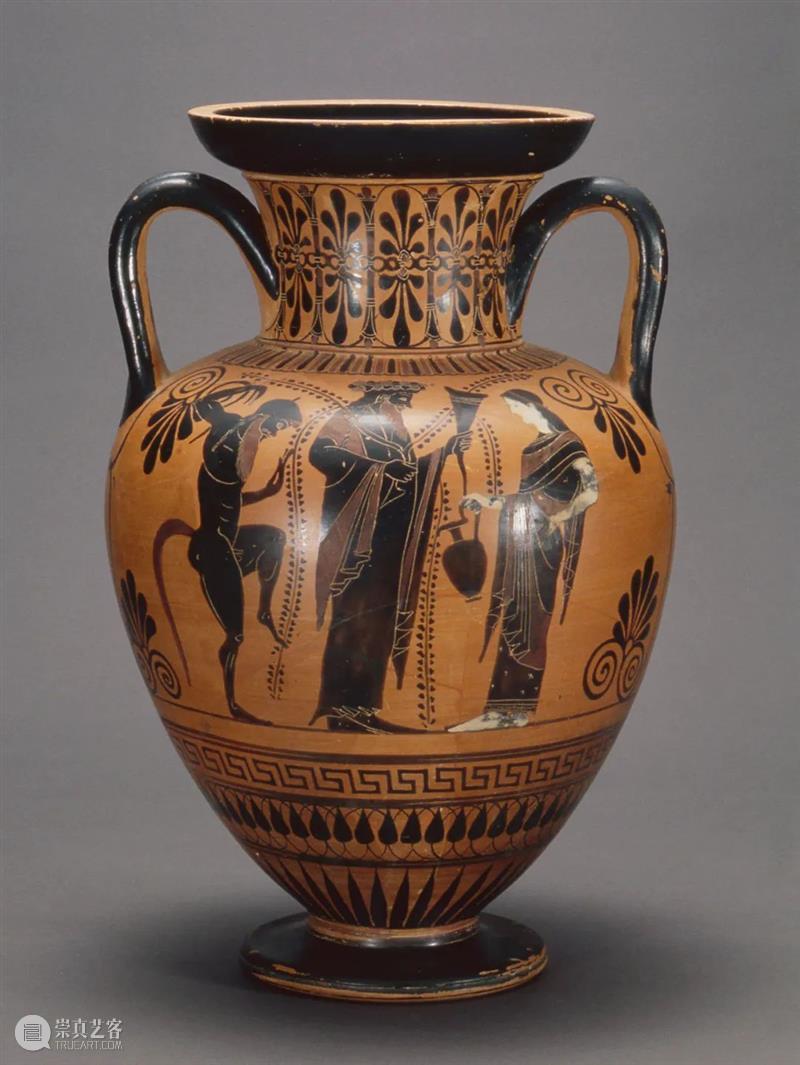

混酒器 (黑绘式双耳喷口杯)

地中海世界 希腊 雅典 公元前6世纪末 古风时期 陶器 高49.5cm

双耳喷口杯是用于宴席的大型宽口酒瓮,在葡萄酒兌入水,混以香料、蜂蜜、松脂等分给宾客们(在古希腊不调兑葡萄酒,直接喝是被视为野蛮之举)。一面绘着四周的人们向乘着四驾马车的男女致以祝福的场面(婚礼队列),另一面绘着年轻人们在运动场上训练的样子。

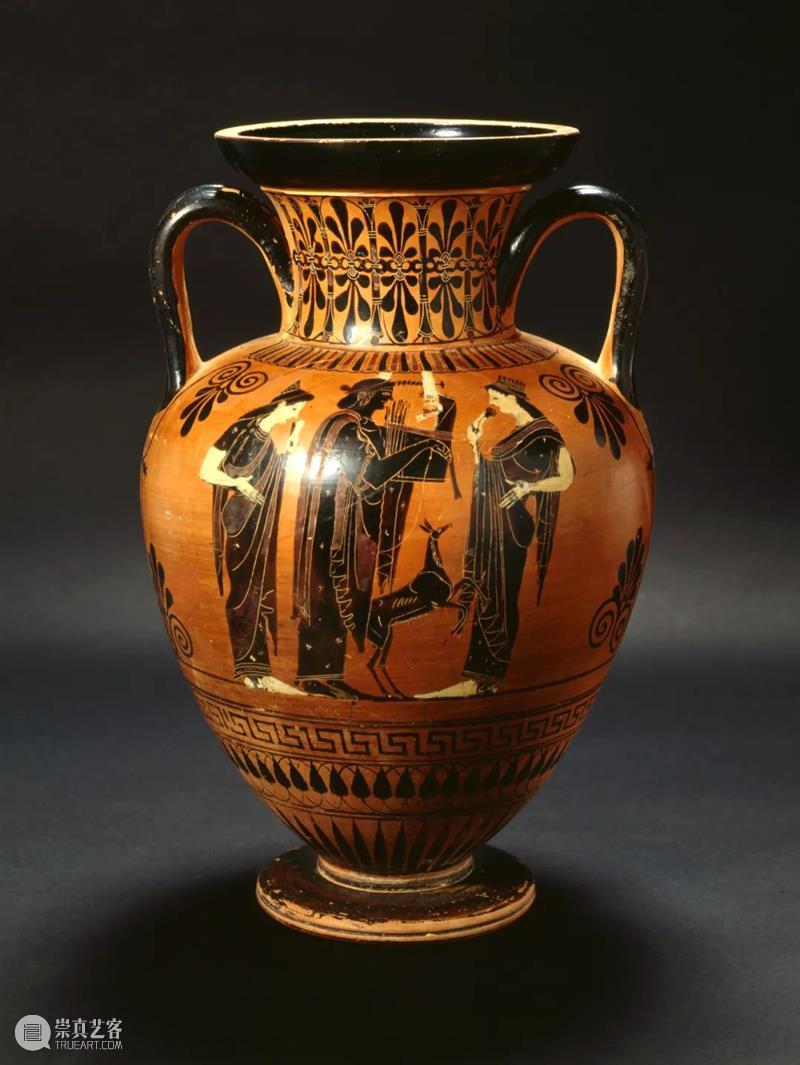

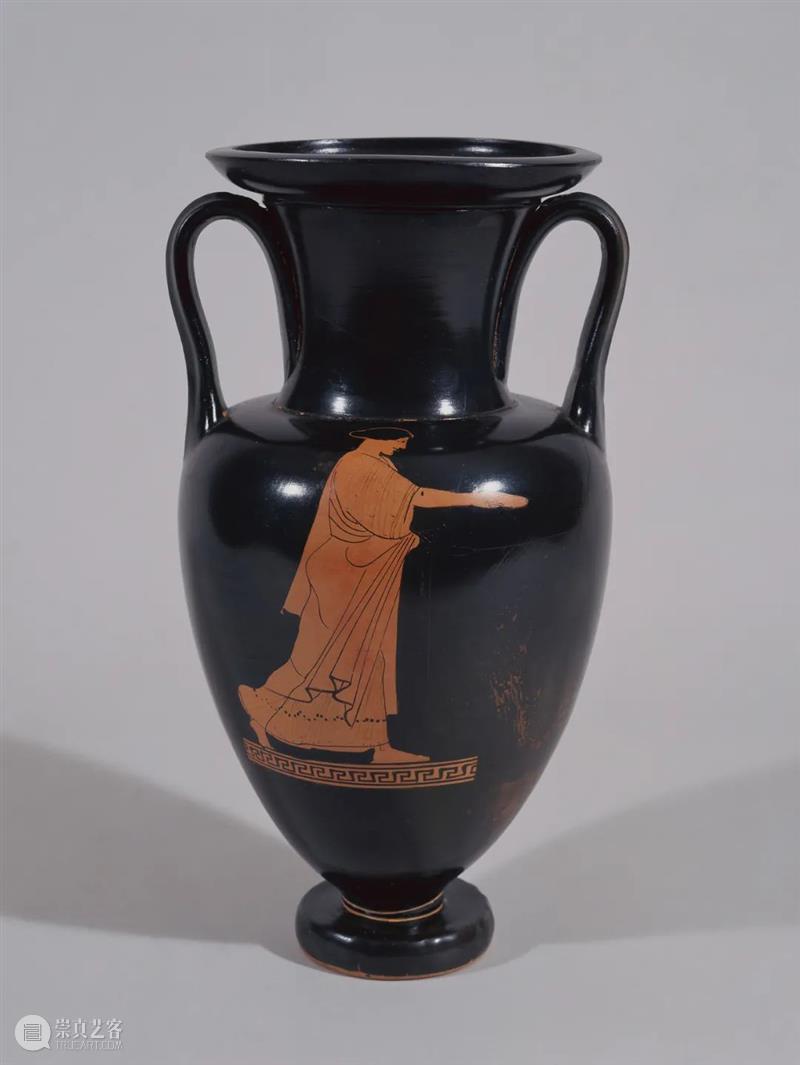

壶 (黑绘式双耳瓶)

地中海世界 希腊 雅典 公元前530年前后 古风时期 陶器 高41.0cm

壶的一面绘有葡萄酒之神狄俄尼索斯,另一面对照的是弹着竖琴的阿波罗。高举来通杯的狄俄尼索斯面前,信女弥诺斯拿出酒瓶,身后是半兽萨提洛斯(狄俄尼索斯的伴侣、随从)喝醉了在跳舞。背面是弹着竖琴的阿波罗伴着小鹿,手持鲜花的缪斯(诗歌女神)围在一旁。

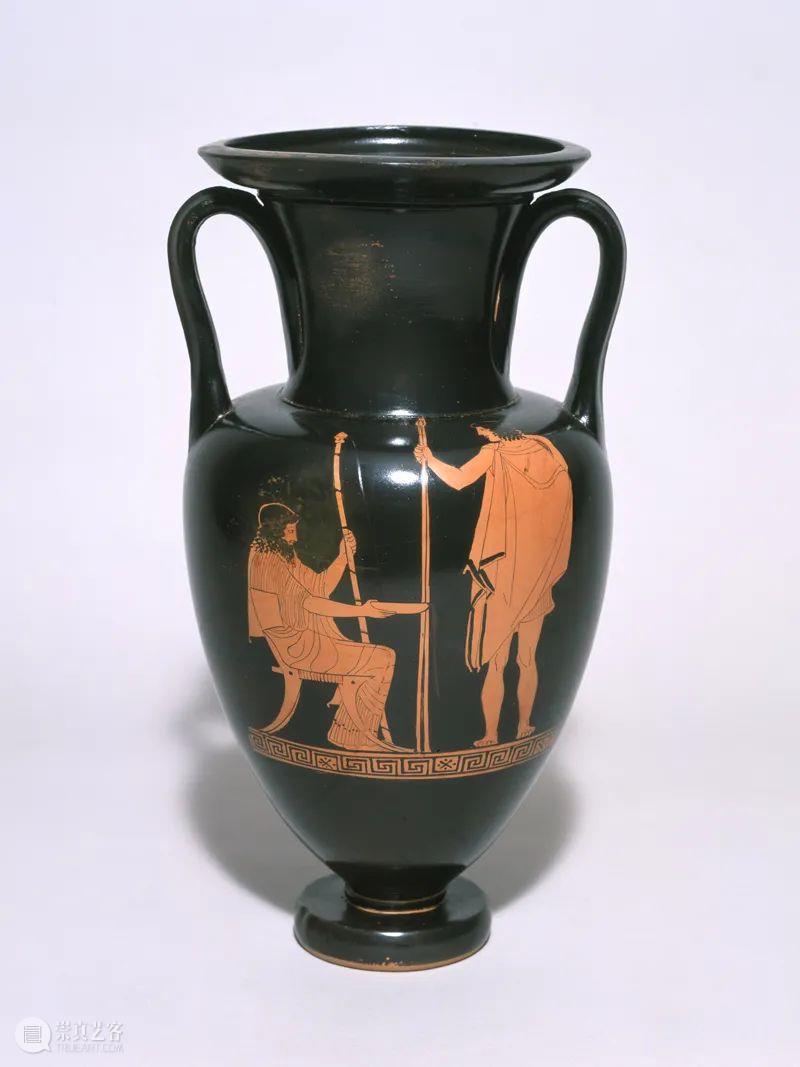

壶(赤绘式双耳喷口杯)

地中海世界 希腊 雅典 公元前450‐前440年前后 古典时期 陶器 高35.5cm

双耳喷口杯上绘有披着披肩,身背遮阳帽、手持长枪的青年与手握权杖、坐在王座的蓄须男子对峙的场面。男子倾斜大杯,将酒洒在大地上,行“灌奠”之礼。从青年的样子来看似是在出发之时。喷口杯的另一面绘有同样拿着壶奔向二人的女性。本作品的制作年代为古典时期的盛时,帕特农神庙建于雅典城堡的公元前5世纪中期,即古希腊的黄金时期。

釉彩植物纹大皿

西亚 伊朗 萨韦 11‐12世纪 土耳其塞尔柱王朝 陶器 直径34.2cm

加入钴元素后青色艳丽的釉彩大皿。以多重阿拉伯文字和装饰带围绕中央的植物纹。呈虹光的釉彩是以白色锡釉打底,以金属氧化物绘纹,再用还原焰低温烧制的具有代表性的伊斯兰陶器。11世纪后期塞尔柱王朝西征,东西方贸易繁荣,受中国的影响,伊斯兰陶器迎来了巅峰时期。萨韦在当时是制陶业的中心地区之一,制作了众多优质的釉彩陶器。

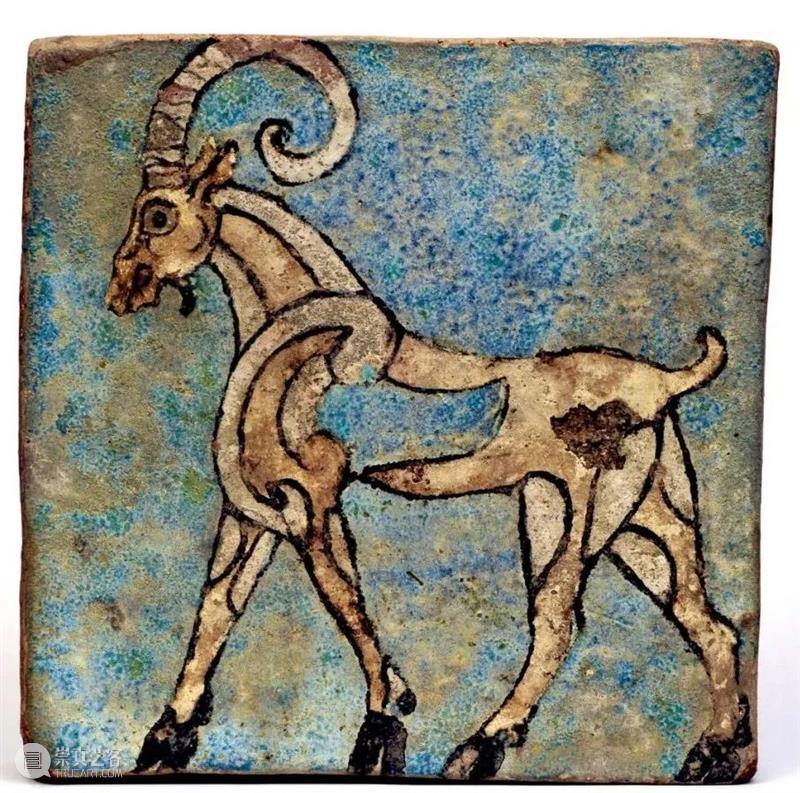

施釉瓷砖

伊朗 公元前8世纪 马纳王国 土 高33.5cm

装饰神殿、宫殿壁面的彩釉砖。清晰的轮廓线、公式化动物的筋肉等细节的表现及精灵等的图像体现出强烈的亚述帝国影响,这与公元前8世纪前后,受邻近的乌拉尔图、亚述文化影响的马纳王国有关。从伊朗西北部、哈桑鲁周边的数个遗迹中也发现了同样的彩釉砖。

人物纹瓷砖

伊朗 15‐17世纪 波斯萨法维王朝 陶器 高16.7cm

白底上用青、绿、黄、朱色描绘女性和花卉纹的库巴奇陶器瓷砖。因在高加索地区的库巴奇大量发现而以此命名,但实际上是在大不里士(伊朗西北部城市)制作的。优雅的女性半身像是16世纪萨法维王朝美术工艺中共通的主题。

带印章的指环

巴基斯坦或印度 公元前2‐1世纪 贵霜王朝 金 长3.0cm

金指环上是容貌端正的男性侧影,将指环横放会呈现天马与狮子合体的虚构动物身影(也被认为是伊朗神话中的斯摩夫鸟)。在罗马时代,曾制作出根据角度不同所见图案各异的幻视指环。图案周围的婆罗米文字意思不明,应是持有者后刻上去的。

阿弗洛狄忒沐浴

巴基斯坦 公元前2‐2世纪 银 高11.1cm

该作品体现了希腊·罗马文化传播至印度、中亚,多种文化融合在一起。巧妙的在银板上表现了希腊神话的一个故事。这应是金属器皿或是家具装饰的一部分。画面中央似乎是阿弗洛狄忒女神在沐浴。左右为服侍的侍女,正递上水壶和衣服。上方有一只巨鸟张开翅膀。如果将这只看作是宙斯化身的天鹅,那正在沐浴的女性也可视为是勒达(斯巴达王妃,与宙斯生下海伦和狄俄斯库里兄弟)。

大瓮

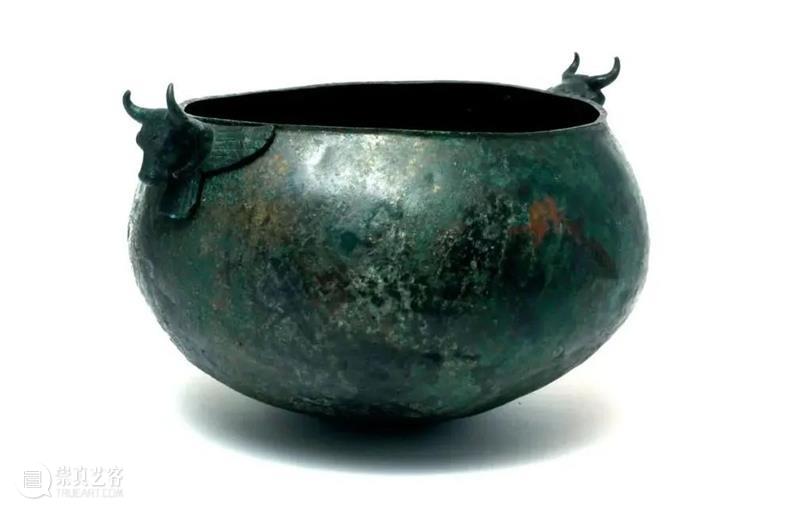

西亚 土耳其 公元前9‐前7世纪 乌拉尔图 青铜 高19.0cm

公元前9-公元前7世纪,从安纳托利那东部至亚美尼亚高原曾盛极一时的乌拉尔图王国因铜产量丰富,可制作高水平的青铜器而闻名。这是牛头手柄的大瓮,原底部是圆锥形,用于祭祀等仪式。

祝宴图六棱形杯

中亚 7‐8世纪 银 直径22.4cm

独特的仿莲花瓣的六棱形大杯。银杯上镀了金,是在中亚频繁贸易的粟特人的银器。正中心有男女相对而座,男性手持羊头形的来通杯。周围的六部分图像分别是演奏琵琶、笙,跳舞的姑娘们和身着伊朗风格的短上衣,在倒杯的男性。杯口部分刻有持有者名字的巴拉维语。

鹿纹钵

西亚 伊朗 公元前1‐1世纪 帕提亚 银 直径14.0cm

帕提亚时期的西亚,制作出融合波斯传统与希腊、罗马风格影响的银器。银器的形状与肋状纹是罗马风格,但中央雕刻的鹿因四脚完全朝着同一方向,也被视为已经死去,即是狩猎的战利品。由于斯基泰等游牧民族表现动物时也有类似例子,也可能是受到北方游牧民的影响。

石制小皿“诱拐欧罗巴”

巴基斯坦 公元前2世纪 贵霜王朝 皂石 直径9.5cm

从塔克西拉等犍陀罗遗迹发中现了许多“化妆盘”,即用于祭祀的圆形小盘。一般盘中以表现希腊神话故事为多,本作品刻画了宙斯化身公牛,诱拐腓尼基(现黎巴嫩附近)公主欧罗巴渡海前往克里特岛的故事。

人物纹金扣饰

伊朗 公元前1‐1世纪 帕提亚 青铜 高4.7cm

男女双手相握姿态的带扣。在伊朗系的安息帝国帕提亚,受罗马影响的同时,也制作了许多继承游牧民族传统的饰件。

天马之翼金扣

伊朗 3‐7世纪 波斯萨珊王朝 银 高3.4cm

仿天马的银制胸针。内侧有一道斜针,可作为衣饰扣住。天马前足迈出一步,上方伸开巨大飞翼,头部戴着萨珊王朝王侯的新月形王冠。脖子部分以连珠纹表示绶带(意味着神的祝福),这与法隆寺的狮子狩文锦相同,都是波斯的天马典型特征。

带勾金扣

中国 鄂尔多斯 公元前5‐前3世纪 战国时代 青铜、镀金 长10.5cm

中国北方的游牧民族匈奴所用的勾扣及饰板。绘有适合游牧民族的动物纹,设计别出心裁,鹿角的造型显出强力的气势。

动物相争纹饰板

中国 鄂尔多斯 公元前2‐前1世纪 前汉 青铜 高7.8cm

古代中国的贵族男性作为皮带扣金具的配件。背面附有固定用的纽扣。从墓中的出土物中多见使用金银,镶嵌玻璃和玉的豪华品。

海兽葡萄镜

中国 7世纪 唐 青铜 直径21.2cm

公元7-8世纪制作的海兽葡萄纹铜镜。内侧为伏兽钮,其周围是六匹海兽(狻猊),中间配以葡萄藤蔓纹。外侧是十二只鸟禽,与内侧配以同样的葡萄藤蔓纹。“海兽”的具体涵义如今仍无定论,一般认为是沙漠尽头的兽类,或是西方国家的兽类。

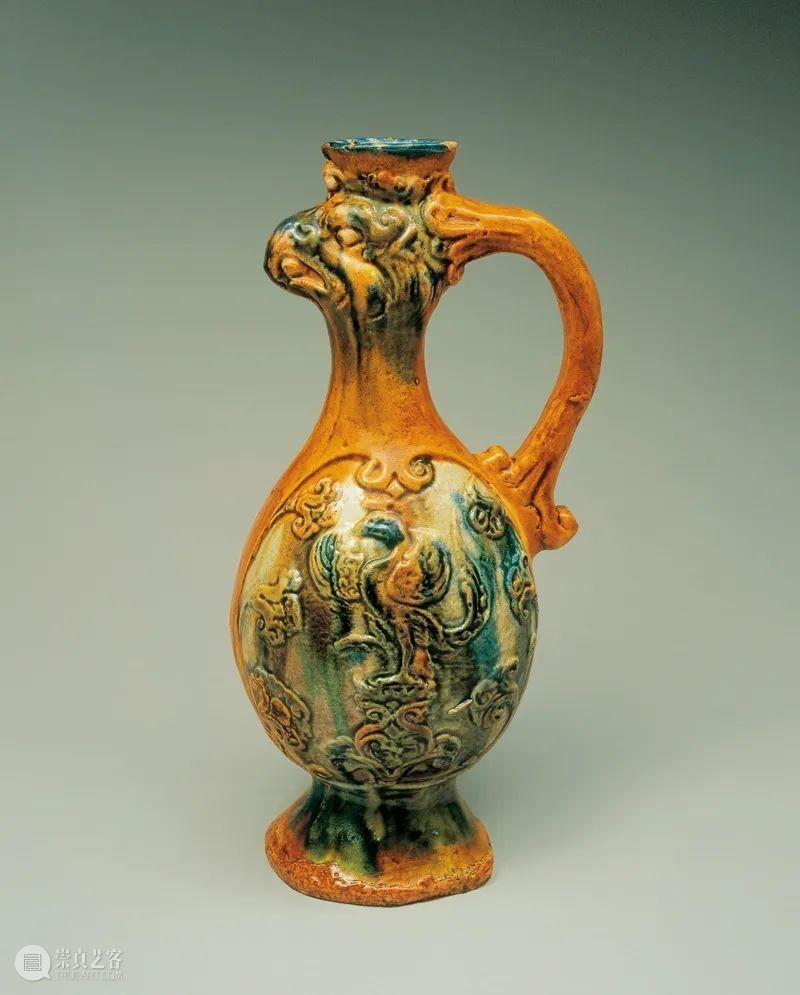

三彩凤首瓶

中国 8世纪前后 唐 陶器 高33.5cm

仿凤首的水瓶。起源是萨珊王朝流行的水瓶,经由西域传至中国。中国称之为“胡瓶”,“胡”即意味西方。在活用了萨珊王朝波斯造型的同时,瓶身刻有凤凰纹和狩猎纹,实现了东西元素的融合。法隆寺呈献宝物中有同样的龙首水瓶(飞鸟时代7世纪)。

塔碗形盒子

中国 7‐9世纪 唐 赤铜、镀金 高16.6cm

球形的盒子,盖上有相轮形的纽,下方有支脚。这样的造型在古代印度是舍利容器。日本法隆寺玉虫厨子的舍利供养图和东大寺大佛的莲瓣线刻上也可见到,从其内容可知应是与带柄香炉一起作为香盒使用。在正仓院宝物和日光男体山也有出土同样的盒子。

帝王狩猎纹皿

西亚中亚 3‐4世纪 波斯萨珊王朝 银 径28.6cm

骑在马上的王侯拔剑,将向其扑来的猛虎刺倒。打倒猛兽的狩猎图是彰显帝王权威的古代西亚传统图案,并传至中国、日本,成为丝绸之路文化交流的象征图绘。在3世纪强盛起来的萨珊王朝,金属工艺和织品玻璃工艺十分发达,尤其是金属器皿被称为古埃及金属工艺的集大成者。但在随后的伊斯兰王朝,因需流通庞大的金币、银币,贵金属器皿的制作受到限制。

耳饰(一对)

中亚 巴基斯坦 犍陀罗 1‐3世纪 贵霜王朝 金 长9.5cm

在犍陀罗发现了受希腊化强烈影响的豪华金制品。本作品也是其中之一,与希腊、罗马的耳饰共通的新月形本体部分套有双环,中心各镶嵌着4个小红宝石。下方悬挂着三叉为三个的类似佛手柑的垂饰,全体都采用了金粒工艺。

雌鹿像

阿富汗 巴克特里亚 1世纪 巴克特里亚王国 金、松石 高10.0cm

嵌有众多松石(部分残缺)的黄金小鹿像。其式样与巴克特里亚、蒂拉丘地发现的1世纪中期的黄金制品极为相近。巴克特里亚地区在亚历山大大帝东征后出现了希腊人的殖民城市,希腊文化扎根(巴克特里亚王国,公元前3世纪中期~前2世纪中期),之后虽遭受帕提亚帝国及游牧民族的入侵,但在1世纪前后,贵霜王朝兴起。

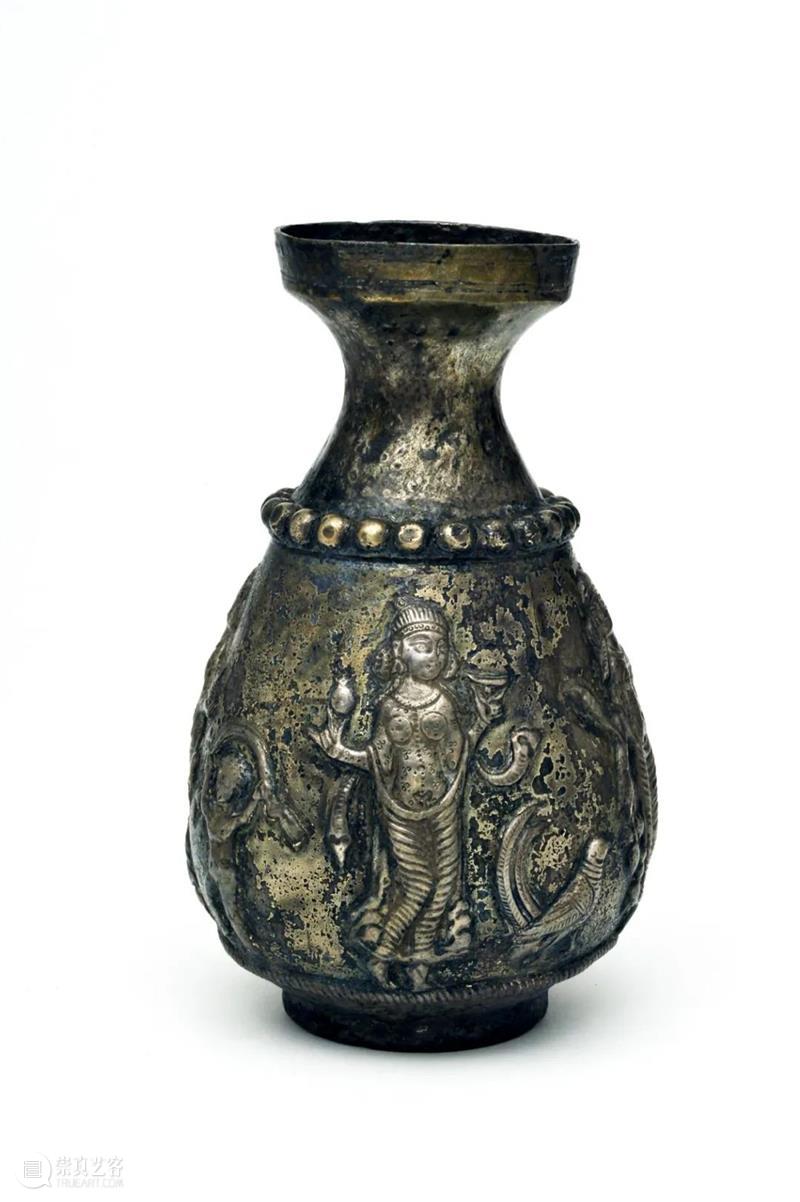

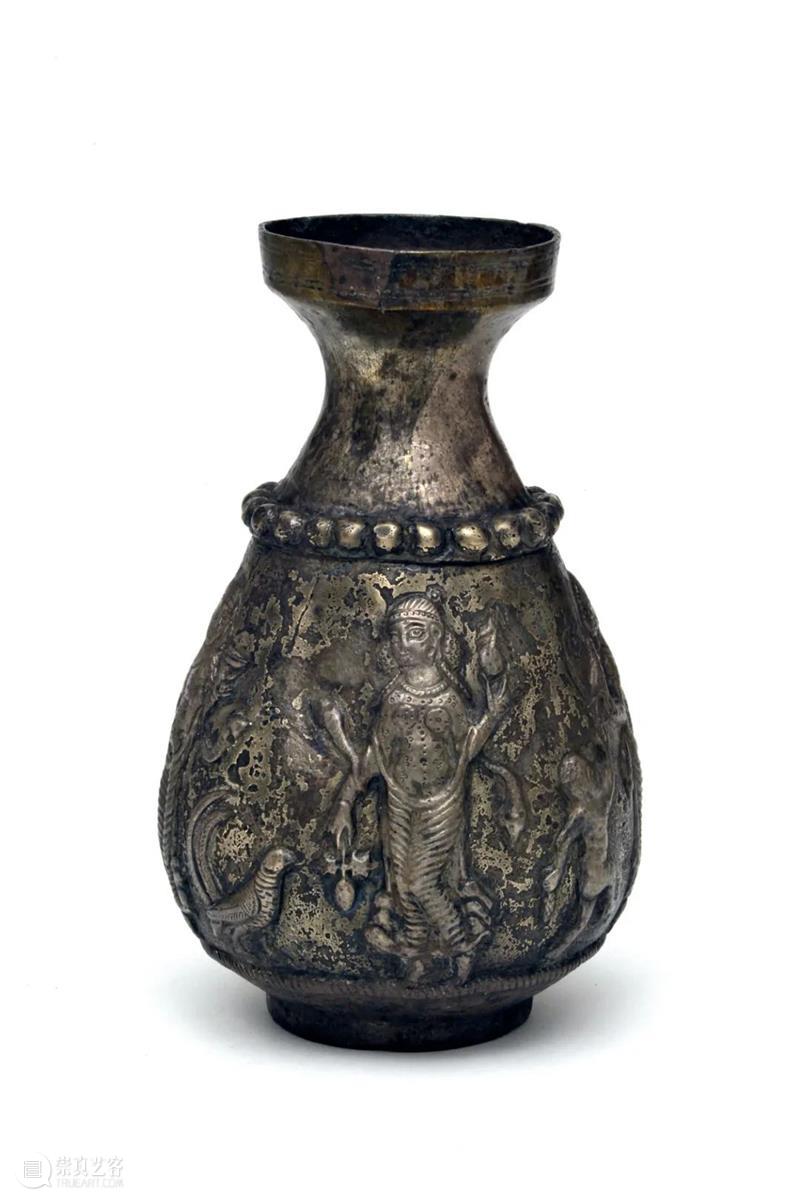

镀金银壶

西亚 伊朗 6‐7世纪 波斯萨珊王朝 银、镀金 高16.2cm

银壶的四周刻有狗、鸟(或为孔雀)和伴有孩童的女性。女性身披薄衣,手持石榴等果实及器皿。这是萨珊王朝的王侯们举行盛宴时的容器。连珠纹的上下部分是合为一体的。

莲花纹化妆容器

地中海 埃及 公元前7世纪 托勒密埃及王国 彩绘陶器 宽8.5cm

在古埃及钟爱蓝色睡莲,莲花是太阳神和再生的象征。彩绘陶器是用古埃及普及的石英粉提炼加固,施以釉色再低温烧制而成的一种陶器。

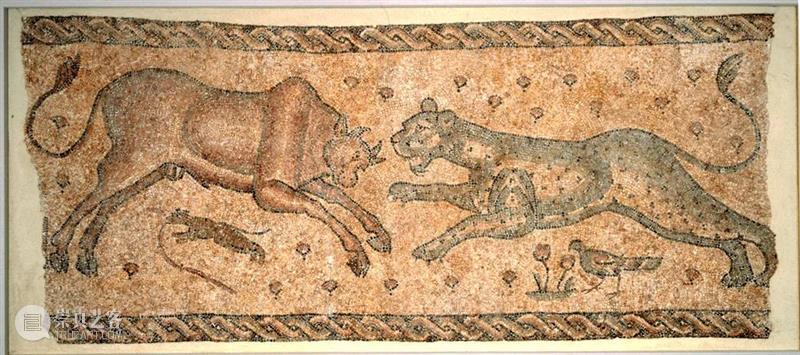

砖面马赛克 3面

地中海 叙利亚 5‐6世纪 罗马帝国后期 大理石 高161.0cm

装饰砖面的部分马赛克。以络绳纹镶边的画面中画有雄牛、豹、山羊、狼、马、雌狮。画面表现了传统的食肉动物突击食草动物的斗兽纹,但牛的脚边画有幼豹叼着蛇疾走,雌狮的侧面还有幼狮的身影。动物的脚下,小鸟在花草之间闲庭信步,背景绘有花纹,整体洋溢着宁静的气氛。作为古罗马时期的宅邸、公共建筑的装饰,砖面马赛克风靡北非至欧洲、西亚的罗马帝国全域,4世纪之后又被运用于基督教的教会装饰。

人物·动物纹装饰板

伊朗 公元前9‐前8世纪 卢里斯坦 青铜 高21.0cm

以双手擒住山羊的英雄为中心,水禽与狮子如同太阳一般绕在圆环周边。在铜矿丰富的伊朗西南部卢里斯坦地区,发现了众多公元前1000年前期(公元前1000-公元前500年前后)的青铜器。这是卢里斯坦山间游牧民族墓中的随葬品,其特征是高超的铸造技术与以动物为主题的独特设计。

克里萨斯王 金币

西亚 土耳其 公元前6世纪中期前后 吕底亚 金 8.02g

硬币是公元前7世纪在小亚细亚的吕底亚(现土耳其西部)发明的,不久后经波斯、希腊、希腊化世界,传至古罗马世界。该金币是吕底亚的国王克罗萨斯(公元前561-前547年前后在位)发行的,正面刻有狮子和公牛的头部。

大流克金币

西亚 公元前4世纪 波斯阿契美尼德王朝 金 16.67g

初期的银币是将刻有动物或人物图案的铁刻印放在上下两端,中间夹着硬币的金属片,再用铁锤敲击制作而成。最初是刻神的样子和城市的象征,不久开始刻王侯的侧脸,成为彰显权威的有力手段。这枚是公元前6世纪中期,征服了吕底亚的阿契美尼德王朝发行的大流克金币,刻着国王屈膝将象征王权的弓拿在手中的姿态。这个图案自大流士一世(公元前522-前486年在位)以来一直通用于阿契美尼德王朝。

亚历山大大帝 银币(4德拉克马)

地中海 亚历山大帝国 公元前310年前后 希腊化时期 银 17.2g

亚历山大大帝(亚历山大三世,公元前336-前323年在位)的银币。正面是亚历山大自喻希腊英雄赫拉克勒斯,身披赫拉克勒斯打倒的传说中“尼米亚猛狮”皮毛的头像,背面是坐在王座上的宙斯,右手上停着一只鹫(宙斯的圣鸟,神的象征)。

雅典银币(4德拉克马)

地中海世界 希腊、雅典 公元前5世纪 古典时期 银 17.19g

希腊、雅典发行的4德拉克马银币。正面是城邦雅典的守护女神雅典娜的脸,背面刻有雅典娜的圣鸟猫头鹰和橄榄树枝。雅典有银矿(劳里昂),公元前5世纪前后制作了大量优质的银币。

阿尔达希尔一世 银币(德拉克马)

西亚 伊朗 224‐241年 波斯萨珊王朝 银 3.88g

萨珊王朝的开国皇帝阿尔达希尔一世(224-241年前后)的硬币。兴起于伊朗南部法尔斯地区的萨珊王朝继承了安息帝国的德拉克马制,但银币自身变薄扩大,铭文从希腊文字变为巴拉维语。硬币正面是戴着巨大帽子的阿尔达希尔一世胸像,背面是拜火坛和一对香炉,刻着“阿尔达希尔之火”的字样。

塞琉古一世 银币(4德拉克马)

西亚 叙利亚 公元前312‐前281年 塞琉古王朝 银 17.09g

亚历山大大帝(亚历山大三世,公元前336-前323在位)死后,作为继承人统治西亚的塞琉古一世发行的4德拉克马银币。正面是戴着头盔的塞琉古(公元前312-前281年在位)(胜利者)肖像,背面是胜利女神尼姬为筑成人形的战胜纪念柱戴冠的姿态。

密特拉达提二世 银币(4德拉克马)

西亚 公元前128‐前88年前后 安息帝国帕提亚 银 15.36g

密特拉达提二世(公元前124-前88年前后在位)是阿契美尼德王朝帕提亚最强盛时期的国王。其夺回美索不达米亚,扩张国土,与罗马接触,以巨大功绩被称为大王。正面是朝向左侧的王的胸像,背面是手持大弓,游牧民装扮的男性(祖先神阿萨息斯)的坐像。

米南德一世 银币(4德拉克马

米南德一世 银币(4德拉克马

中亚 公元前160‐前145年前后 印度-希腊王国 银 9.83g

米南德一世(弥兰陀王 公元前165/155-前130年前后在位)是印度-希腊王国的第8代国王。他的伟大之名甚至驰誉罗马世界。他与印度圣僧那先比丘的问答以《弥兰陀王问经》传世,据说国王也改信佛教。硬币的正面是国王戴头盔、披羽肩的胸像,背面是战斗的雅典娜立像。

德米特里一世

中亚 阿富汗 公元前205‐前171年前后 巴克特里亚王国 银 16.91g

德米特里一世(公元前200-前180年前后)继承父亲的王位,在公元前2世纪初期成为巴克特里亚王国国王,并越过兴都山脉,攻入孔雀王朝。银币正面是如同头盔一样戴着象头的国王胸像,纪念当时的胜利。背面是带着荣冠,手拿棍棒和狮子皮的赫拉克勒斯的立像,两侧以希腊文写着“王德米特里发行”的字样。

克利欧佩特拉与と安东尼 银币(4德拉克马)

地中海世界 安提阿 公元前37‐前32年 托勒密埃及王国 银 15.20g

托勒密埃及王国,最后的女王克利欧佩特拉(公元前69-前30年)与罗马将军安东尼(公元前83-前30年)的银币。这应是两人结婚前的公元前37年以后在罗马帝国的属邦叙利亚、安提阿发行的。该肖像刻画了“埃及艳后”生前的绝世美貌,十分珍贵。

奥古斯都 银币

地中海 公元前27‐14年 罗马帝国初期 银 12.06g

罗马帝国的第一代皇帝奥古斯都(公元前27-14年)的硬币。背面刻着带鱼尾的山羊和山羊座的象征丰饶之角。

迦腻色伽一世 金币(古希腊金币单位)

中亚 阿富汗或巴基斯坦 2世纪中期前后 贵霜王朝 金 7.88g

对佛教采取优厚保护措施的贵霜王朝迦腻色伽一世发行的金币(其他也有同类型的藏品)。正面是拜火坛和迦腻色伽王。背面是披着巨大披肩飞驰的带翼风神(铭文为Anemos)。这个风神的图像是源自古希腊,后变换姿态传播到犍陀罗、中亚、中国、日本。

迦腻色伽一世 金币(古希腊金币单位)

中亚 阿富汗或巴基斯坦 2世纪前半期 贵霜王朝 金 7.97g

统治印度西北部的贵霜王朝第4代国王迦腻色伽(127-150年前后)笃信佛教,以犍陀罗为中心的佛教美术兴盛。贵霜王朝在最强盛的罗马帝国与后汉之间积极从事贸易,铸造优质的金币。这枚硬币的正面刻着“众王之王 迦腻色伽”的希腊文字和国王的手伸向拜火坛的姿势。背面通常刻有众神像,但这枚刻着佛陀的姿态(刻有ΒΟΔΔΟ的铭文)。佛陀身后是巨大的光背,右手掌向前作施无畏印,左手执袈裟的一角。这一姿态与当时所造的犍陀罗佛陀立像十分类似。同款的金币在全球也屈指可数。

红底猪头圆纹刺绣

中亚 6世纪后半期 粟特 绢 横62.2cm

猪的头部与连珠圆纹之间以刺绣的链式缝法表现棕榈纹。配合猪头的连珠圆纹在巴米扬(公元6-7世纪)、粟特的阿弗拉西阿卜壁画(公元650-655年前后)中描绘的贵族身穿的衣服、达姆甘(伊朗)的壁材也十分常见。这是经由丝绸之路传播,受喜爱的创意之一。猪头与阿弗拉西阿卜的产物,棕榈与达姆甘的产物相近。从公元2世纪的帕尔米拉遗迹的中国及西方出土物中已可见到刺绣的链式缝法,可知是在古代十分普遍的技术。

法隆寺古布 赤底格子花纹锦

日本 7世纪 飞鸟时代 绢 纵31.5cm

传至法隆寺的赤底锦被称为“蜀江锦”,其中之一为赤底格子花纹锦。格子的带内为小珠纹,中央为莲花纹,四周为蔓草纹。这种制作法出现于汉代前后,在法隆寺相关的布中常见,但未见于之后正仓院皇家的染织品中。从其内容来看,本作品应是法隆寺蜀江大幡的一部分,装饰于灌顶幡(法隆寺呈献宝物,藏于东京国立博物馆)的周边。而蜀指代中国四川省,因锦的产地闻名。蜀江是长江上游的支流,因适合先染织也被称为“锦江”。由于特点是鲜艳的红色,有时也会明写为“蜀红锦”。

茶底狩猎葡萄圆纹纬锦

中国 8世纪后半期 唐 绢 纵47.0cm

葡萄蔓草圆纹的内侧,绘有意欲射狮的骑马者(狩猎纹)。这种葡萄和骑马者都是从西亚通过丝绸之路传至中国的纹样,起源应是萨珊王朝的图像。但人物表现已见不到西亚的要素,完全呈现中国风。这种组合的纹样在古代唐朝的美术工艺中十分盛行。

红底双鸟圆纹锦袜

中亚 8世纪 粟特 绢 高21.5cm

在连珠圆纹中绘有一对鸭子。头部以连珠装饰,脑后飘动丝带,颈部衔着三珠的饰链。这种颈饰是古代帕尔米拉女性像胸前的饰物,在萨珊王朝的硬币上所刻阿尔达希尔2世像、巴米扬壁画中所绘太阳神像中也可见。脚下是神树,神树与一对动物

藏青色花树贵人锦

伊朗 17世纪 波斯萨法维王朝 绢 高33.7cm

描绘贵人摘取石榴果实的绢布。人物侧面是有裂缝的前敞纤细长袖长衣,毡帽外延折起,小巧的靴子靴尖较细,衣襟为其他颜色,腰带饰扣较大,再现了当时的风俗。

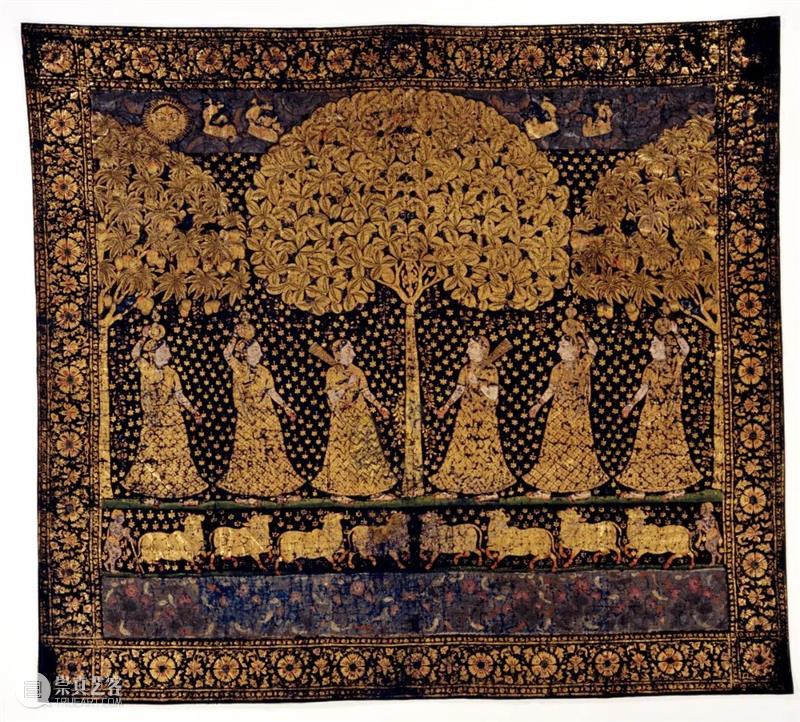

礼拜用挂布 奎师那故事图

印度北部 纳特德瓦拉 17‐18世纪 莫卧儿帝国 綿、金 纵209.5cm

印度教的一支、信仰奎师那的寺院内挂着的巨布,铺满了金箔。描绘了象征奎师那的黄梁木和寻找奎师那的牧牛姑娘们。据说满月之夜,奎师那吹响笛子,被美妙笛音引来的牧牛姑娘们为赢得奎师那的心纷纷精心打扮赶来,争相竞艳之下奎师那反而隐身。不久知道她们的真心后,奎师那再度出现,姑娘们跳起曼荼罗之舞,庆祝满月祭典。

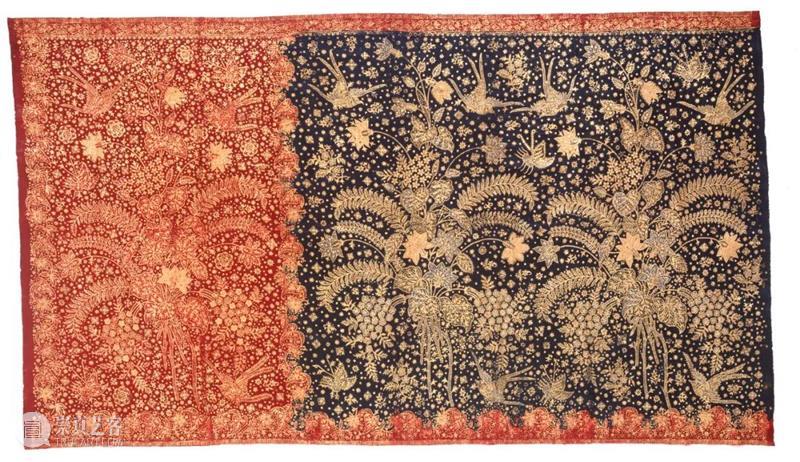

蔓草花纹金花布

印度东南部 乌木海岸 18世纪 莫卧儿帝国 綿、金 横186.0cm

金花布是在印度及印度尼西亚用于祭祀的布,即在木棉染色的花布上,使用金银箔、金泥或是截金进行装饰。在印度及印度尼西亚制作的华丽金花步享誉全世界,也用于印度王公的衣服、印度教的装饰用品,日本自江户时代称之为“金华步”,作为名布而珍视。本作品是手染的华丽蔓草花纹金花布,是当时出产最高级金花布的印度东南部、乌木海岸、金奈制作的大型布的部分边框。金箔是沿着花纹的轮廓线加工的。

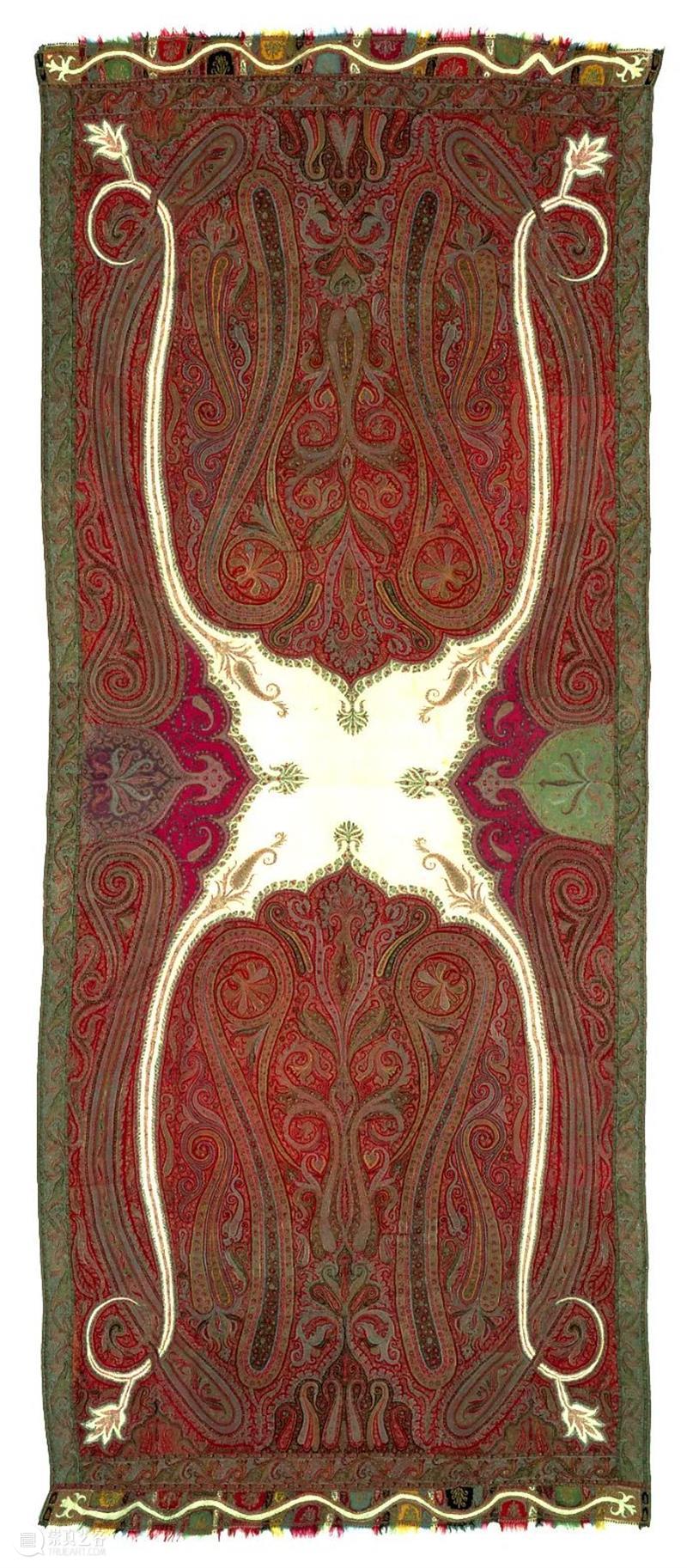

涡纹克什米尔披肩

印度 克什米尔 19世纪后半期 莫卧儿帝国 羊毛 纵335cm

用印度西北部、与巴基斯坦国境接壤的山岳地区克什米尔的山羊毛(开什米山羊毛)制成的克什米尔披肩。纺织开什米山羊毛的线雪白艳丽又纤细,可染各种颜色,通过织锦工艺可制作复杂纹样的毛织物。尤其是17世纪至19世纪,受到莫卧儿帝国王侯的喜爱,不久经东印度公司出口至欧洲,成为欧洲女性的钟爱之物。本作品是19世纪后半期为出口欧洲所制作的巨大披肩,以动态的涡纹构成。

金花布

东南亚 印度尼西亚 19世纪 绵 纵180.0cm

欧洲喜好的鲜艳花纹的花布在印尼语中被称为“布的花束”。这是爪哇岛北海岸的典型花布纹之一,既有表示花束与孔雀,也有仅表示花束的,内容十分丰富。这样的纹样一直传承到现在。

| 特别推荐 |

▼

因书籍内容承载有限

凡购买《独冠天下》系列的读者

获赠高清电子版图片

▼

本平台收集甄选了近

2T

高清版古代书画资料

会在本平台陆续刊发一些

并在每篇后提供当篇的免费下载链接

您也可以

一次性将这些资料打包收入囊中

▼

本平台收集整理了

百余部

晚清民国时的摄影图片及相关资料

会在本平台陆续刊发一些

并在每篇后提供当篇的免费下载链接

您也可以

一次性将这些资料打包收入囊中

▼

《达古斋古证录》

1930年出版、内容共计700余页

以图文形式将著者所经眼的各类珍玩分门别类列名

揭示了许多古物造假方法和鉴定经验

是二十世纪初古玩考证的最为重要的参考书之一

此书出版年代久远,印刷数量有限

如今在古书市场售价便宜的也在四五千

为了方便大家学习研究

南山供秀平台特翻拍整理了此书全部内容

▼

《世界佛教美术图说大典》

由星云大师总监修,

全22册,

内容涵盖五大洲30多个国家与地区

是目前最全面的关于世界佛教艺术的资料集。

现本平台联合出版社优惠结缘

▼

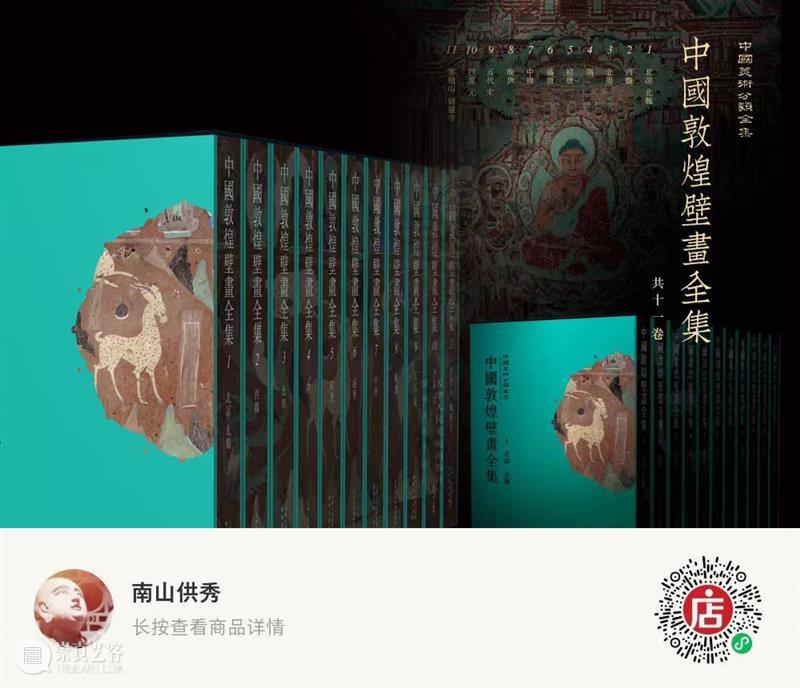

《中国敦煌壁画全集》

绝版再现!

一幅幅高清彩图、

完美复刻了一座千佛神奇的宝藏,

一段段饱含深情的文字,

忠实而热情地记录了一个伟大而浪漫的人文奇迹!

▼

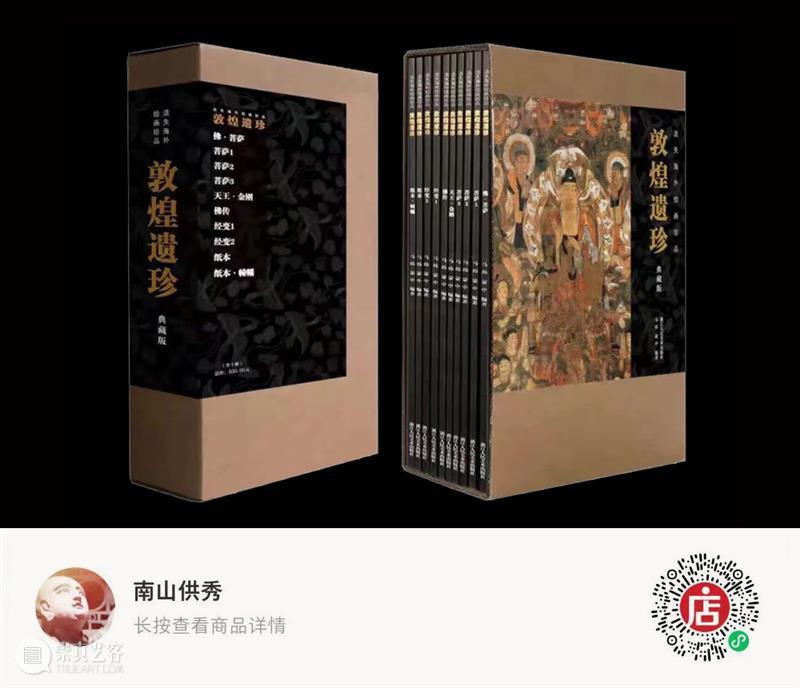

《敦煌遗珍》

流失海外绘画珍品

不仅收录了大英博物馆所藏敦煌艺术中的珍品

并特邀马炜老师、蒙中老师撰写了解说文字

对作品中的形象、风格做了详细的讲解

为读者提供进阶的阅读体验

同时,也特别选取画中人物进行了

局部放大,材质、笔触均清晰可见,以原色精印的方式呈现

利于读者临摹教学、鉴赏研究

▼

敦煌石窟艺术详解

是一套较全面的佛教艺术课程

内容以全图像深入解读

从佛教的发展背景、图像产生原因

到大量早期人物和代表观念

以及壁画背后的艺术风格追溯等

第一讲免费

长按下图识别二维码进入专辑点击目录点试看即可观看

▼

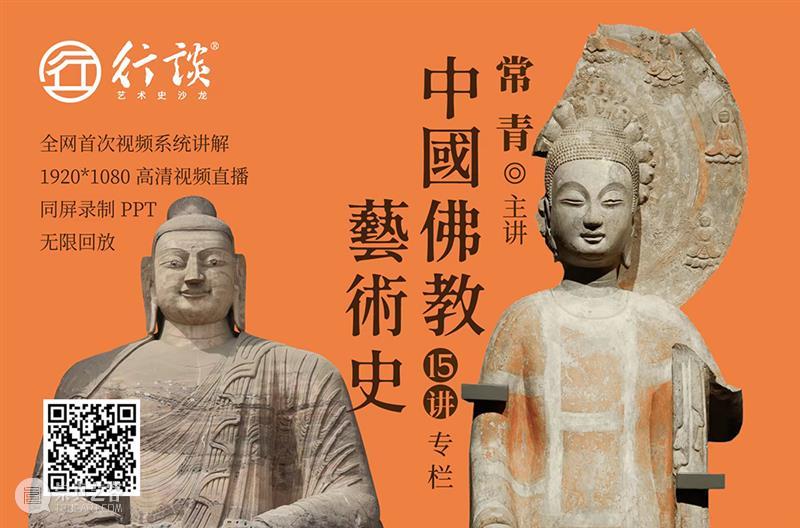

中国佛教艺术简史

基于思想文化史和宗教学、艺术学、考古学的视野

以断代的方式系统地梳理了

中国佛教艺术的发展历史

第一讲免费

长按下图识别二维码进入专辑点击目录点试看即可观看

▼

大唐之美

由齐东方等一线学者名师领衔

特邀服饰、书法、瓷器等方面术业专攻的杰出代表

从多方面给您展示唐代之美

为我们带来精彩的唐代艺术史

第一讲免费

长按下图识别二维码进入专辑点击目录点试看即可观看

▼

古建之美

特邀国内顶级院校专家学者和活跃的民间古建筑大咖

共同打造“0基础读懂中国古代建筑”的系列专题课程

以飨热爱古代建筑的朋友

第一讲免费

长按下图识别二维码进入专辑点击目录点试看即可观看

——————————  ——————————

——————————

转发分享是对本平台的最大支持与鼓励!

【南山供秀】

感谢有您

▼ 点击「阅读原文」查看更多

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享