【报道转载】云雕塑 | 杨牧石:被规则塑造出的“残缺”

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

聚焦于当代雕塑领域中青年艺术家的个展,具有实验性的群展,著名艺术家的大型美术馆个展,以及策展人、学术总监、机构负责人等。

编者按:对于某些艺术家而言,现实事件的发生成为了刺激他们醒来的兴奋剂,虽然裹挟着一贯以来的思考和执拗。这时的醒来,才有可能打破安全的创作方式,进入更明确的未知。从2016年的第一个个展“”无效生产”开始,89年出生的杨牧石在麦勒画廊已经举办了4次个展,观看他的作品,冰冷而尖锐的黑色抽象结构成为最突出的特征。防护栏、不锈钢回收件……这些被回收的各种材料,被他召集的技术工人们进行着重复而“无效”的加工,最终再覆盖统一的黑色硝基漆,包括这次个展新加入的扭曲阵列式的霓虹灯管。这种加工方式使得材料原本的语言痕迹几乎消失不见,观者需要从看似做工精巧的雕塑细节中寻找发黄的焊点、略差几度的锥形体隐约联系起背后浮动的身体劳作。这些雕塑个体,是否能体现出艺术家当下处境的自观。看似无效工作的背后其实藏匿着他对社会现状和个人处境的思考,能否被看到或者是否需要被看到,这些疑问也会成为艺术家接下来创作需要思考的方向。

2022年3月12日,杨牧石个展“逆向复原”在北京798的麦勒画廊开幕。由于疫情原因,“云雕塑”责编近日通过网络对杨牧石进行了远程“人物随访”,以下为近期整理的视频和文本内容。

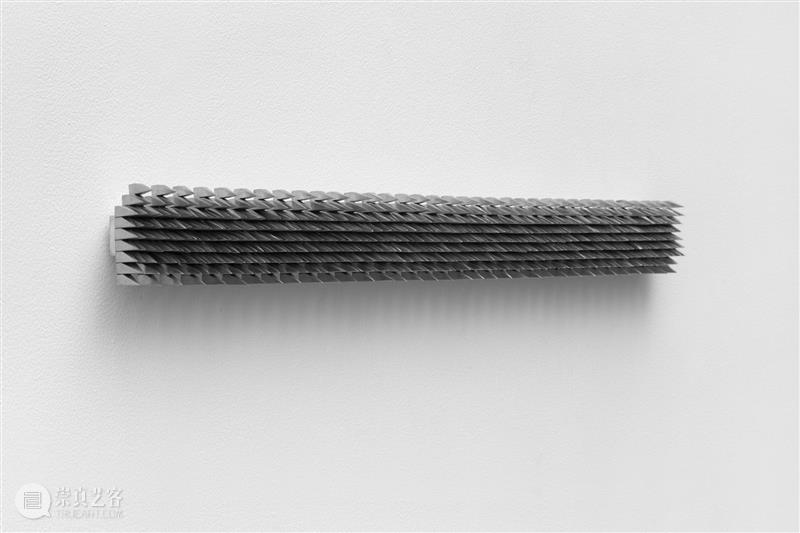

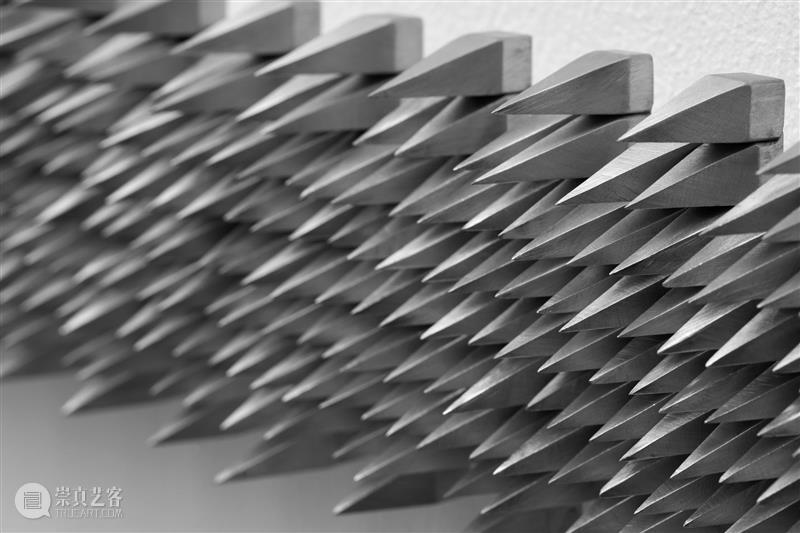

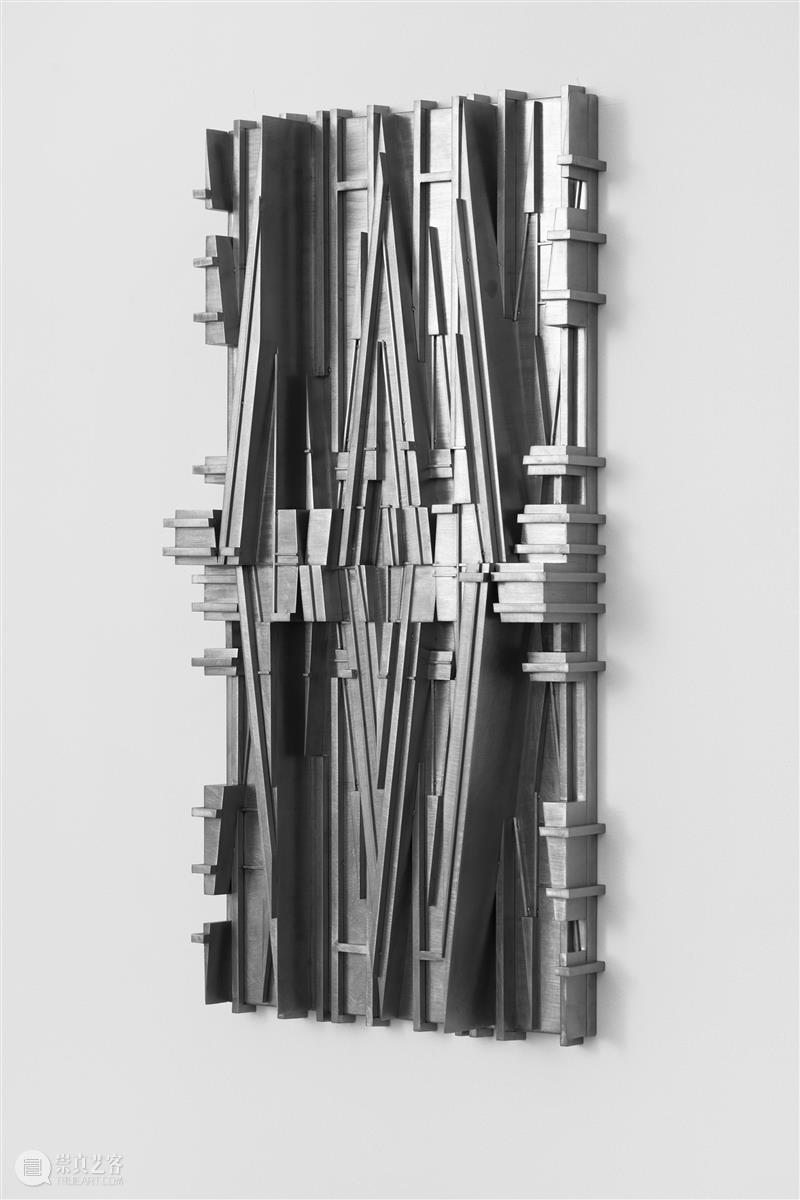

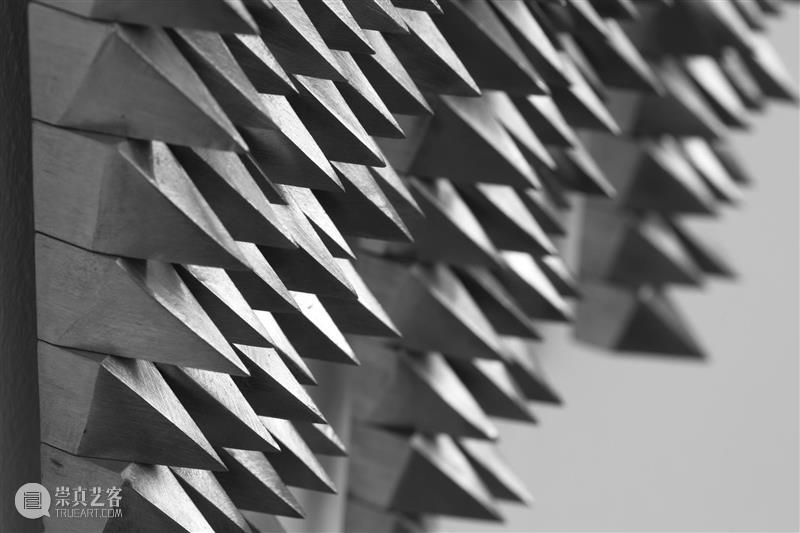

杨牧石:在“逆向复原”中,所有作品的尺寸设定,作品位置关系的错位,以及对观众行动轨迹的引导,都是为了强化对“复原”概念的陈述。我首先对空间的对角处进行了切割,分出两个独立的空间。我把这两个空间分别留给霓虹灯装置《扭曲II》,和腐化的聚苯乙烯泡沫群组《侵蚀II》,同时作为起始和终点部分的处理。在隔断这两个空间的时候,我利用建筑的初始结构,让原先角落的两面墙、顶面和新建的墙体进行连接。同时,我让空间的一面开放,与外部连接,从而呈现出一种半封闭的状态。接着,我把隔断房间的墙体背面、剩余的地面、两根原色水泥柱、三种高度的顶面、顶面划分的高墙和矮墙、窗外时刻变化的天空和强弱不均的射灯,进行一个打通首末部分的处理,以展现这样一个狭长而紧张的过道。之后,我在过道地面放置了《焊连—遗迹》,在墙体悬挂了《焊连—片》、《焊连—块》、《焊连—条》、《焊连—支》、《焊连—段》并将其整体串联。当观众走进《逆向复原》时,会发现被切割的体块,被连接的残余物体,被遗忘的时代划痕,激化的对比和冲突,以及眼前这条首尾处被封闭必须原路折返的倒“S”型空间。这个设定,即“无法循环”的观看路线,是场地特制的游戏规则之一。我试图以此激发观众对我们所身处的,正在变异的时代进行反思。Q:你这次展览的针对性在哪里,想要表达的核心指向是什么?杨牧石:这次展览来源一个事件。有一天晚上我做了一个梦,梦到自己降临到几十年前,然后玩儿了一把“时空的穿越”。这回的实践是对我这个梦,也就是对我“穿越”体验的写生。我认为这次的特殊感受,特别“当代”。因为当“复原”成为“事实”的时候,“逆向”则成为了“正义”。而在这个过程中,所有人都会被剥夺、被切割、被隔离、被侵蚀、被扭曲甚至被焊连。莫名其妙的,所有的事物,所有的人,都回到了起点。倒退了,往回走,变得非常危险。Q:这次展览的作品使用的材料媒介和处理方法有什么新意?杨牧石:从最初到现在,有一种方式一直在延续。我会去收集各类材料,它们是被使用过的。这些材料带着它的历史,有它的经历和遭遇,包含着很多家庭的故事、不同人的个人史,以及一个时代的部分痕迹。在这个展览中,我希望我个体的、私密的经验能在空间里被传播。而当作品和大众进行交流的时候,使观看者重新来思考“集体”和“个人”,“束缚”和“自由”,以及“社会”、“国家”、“世界”之间的关系。具体到处理每件作品的时候,我会关心那些材料的来龙去脉。例如:它从哪来?需要怎样的处理?我该怎么做?做成怎样的形态?做到什么程度?做出一个怎样的态度?而这些,对我来说是组成作品和构成展览的一个关键部分。很琐碎,也很私密。这些内容包含了我对现实的观察和感受。当你在面对日常生活,与某种制度共存,并在各种规则内工作的时候,你被它挤压或破坏,其形式是微妙的。在作品中,很多关系细微且脆弱,不是那种显而易见的,也不是非黑即白。杨牧石《侵蚀Ⅱ》局部,泡沫、腐蚀性液体、丙烯,19件,最小尺寸:48 × 133 × 41cm,最大尺寸:124 × 126 × 93cm,总尺寸:124 × 658 × 460cm,装置尺寸可变,2021,图片由艺术家和麦勒画廊提供杨牧石《焊连-遗迹》,不锈钢回收件,6件,最小尺寸:100 × 104 × 44 cm,最大尺寸:120 × 202 × 121cm,总尺寸:120 × 590 × 400cm,装置尺寸可变,2021,图片由艺术家和麦勒画廊提供我看到的,是近年来被统一的街头广告牌和事物,以及成为毫无性格的人。而我所收集的物件,是老的,是有历史的,是有个性的东西。在处理后,时间和功能被完全剥夺,进入一个尴尬的状态。它是残缺的。它本是被遗忘和被废弃的物体,是在被规则塑造下的“残缺”。这些东西很“写实”,是“现实主义”的,我做的这些东西完全是一个对现实“世界”的反思与批判。Q:你曾经说过,在乎形式,反对形式主义。你认为它们之间的区别是什么?杨牧石:“形式主义”是一种特定的工作作风,是一种只看事物表象,不加分析的工作方式。我所强调的“形式”,是搭建“无效生产”中所使用的“结构”。在切割后的几何体块里,当不同个体被拼接时,便产生了“结构”。它所带有的人工处理痕迹、历史痕迹是我反复强调的,保留下来的“错误”。我在“处理”中,必须把种种“错误”累积。它不是极少主义。极少主义没有错误,极少主义要表现的是一个时代的骄傲,是“我们”能做出一样的东西,但你完全看不到“人”。我要在作品里,让大家看到“人”。在技术科学的监视前,我想挣脱数据的操控,并冲破人工智能的操控。因此,我要做出“生活”,做出“活着”。我要通过这些“活着”的东西来连接我的生活、连接我和他人、连接我和空间、连接我和整个世界。而不仅仅只是一个被技术运用的人。我想以这样的方式去深入研究,哪怕进程很慢。我认为,在这种工作形式下做出来的体积和空间,是有存在意义的。杨牧石《焊连-支》,不锈钢回收件,9×105×5cm,2021-2022,图片由艺术家和麦勒画廊提供杨牧石《焊连-支》局部,不锈钢回收件,9×105×5cm,2021-2022,图片由艺术家和麦勒画廊提供 Q:你很多作品的标题都是用“动作”的名称命名,当下艺术家经常需要大量技术工人配合完成作品,你认为艺术家在其中起到的作用是什么?杨牧石:做出这些物体需要时间和耐心。其中的“动作”、取材、结果都是很日常朴素的。比如说,你可以去焊接这个东西,只需要一个月的训练。一个月后,你可以焊这个,也可以切这个。你可以打磨它,可以给它喷上外面随处可见的硝基漆,也可以将霓虹灯扭成各种各样的线条。在这些作品的打磨过程中,我会仔细观察对象、选择特定的形式、切换对应的处理手段、并制定特殊的规则和计划。比如说,在霓虹灯管的运用中,特别是在商场里的霓虹灯,会被弯成一些“字”和图像。而我所完成的,是用残缺的线段概括某些现象。这些“线条”很弱智,很痴呆,很初级。这些处理是我的反思,是有指向性的,它和现实有着对应关系。杨牧石《扭曲Ⅱ》,白色霓虹灯管、变压器,左墙: 385 x 420 x 9 cm, 中间墙: 390 x 520 x 9 cm, 右墙: 380 x 485 x 9 cm,装置总尺寸可变,2020-2022,图片由艺术家和麦勒画廊提供杨牧石《焊连-段》,不锈钢回收件,102×52×12cm,2021-2022,图片由艺术家和麦勒画廊提供

杨牧石《焊连-条》局部,不锈钢回收件,97×33×6cm,2021-2022,图片由艺术家和麦勒画廊提供杨牧石《焊连-遗迹》局部,不锈钢回收件,6件,最小尺寸:100 × 104 × 44 cm,最大尺寸:120 × 202 × 121cm,总尺寸:120 × 590 × 400cm,装置尺寸可变,2021,图片由艺术家和麦勒画廊提供我每天的工作是,对它的功能和历史,以及背后的东西进行“处理”。在“处理”的过程中,是一个带入思考的过程。材料被切割成什么状态?结果是不是很“现实”?做到哪一步就可以了?到底需要保留多少手工痕迹?拼接的纹理需要留出多少?打磨程度又到哪?“它”要看上去很“假”,又不是那么“假”。因此,每天所面对的问题非常具体,也非常琐碎。而不断去解决问题,并提炼过程中的发现,可以不断深化“无效生产”。我选的这些材料,材料所塑造的形体,以及最后呈现的状态,也包括了具体的比例和尺寸。一个人可以使用它,是个工具大小的东西。细观我的地面装置,比人略矮。它如果特别小,就像个模型,像个玩具。如果特别大,它就像个雕塑。然而,当其结构比较丰富的时候,就具有装置性。再大一些,它就像建筑。建筑和纪念碑有功能性,是我不要的东西。

我想把不同的事物和概念给模糊,转换成具体的形态,并从中给出独立的,自由的东西。我一直在找一种关系,而不是去做某类图像。我在做不同的体块,在做多个被挤压的空间。我做的是件事,是必须走到现场去观看才能感受的,一个真实存在的东西。做艺术是为了让自己去看,去表达,去感受“我还活着”。

杨牧石,1989年出生于江西,现生活和工作于北京、上海。2014年毕业于中央美术学院雕塑系。最近的个展包括2022年于麦勒画廊北京部举办的“逆向复原”、2022年于广州chi

K11艺术空间举办的“单面拼接”、2021年于北京HARMAY空间举办的“倒装结构”,2019年于麦勒画廊北京举办的“原地消失”、2018年于麦勒画廊卢森举办的“强制执行”、2018年于香港中文大学(深圳)举办的“残躯败体”和2016年于麦勒画廊北京举办的“无效生产”。群展包括:“共生的景观——第二届南海公共艺术展”,千灯湖活水公园,中国佛山(2022);“时·空”,油罐艺术中心,中国上海(2021);“我认出了世界:生于八九十年代”,银川当代美术馆,中国银川(2021);”重塑蔚蓝“,UCCA Lab,中国北京(2021);“时代的镜子”,尤伦斯当代艺术中心,中国北京 (2018 );“中国与葡语国家艺术年展——三千界” ,牛房仓库,中国澳门(2018);“守望原乡”2018广安田野双年展,中国广安(2018)等。杨牧石曾获“第九届明天雕塑奖”年度奖 ( 2021 ), 被“保时捷中国青年艺术家双年评选” ( 2021 ) 、“保诚眼——亚洲当代艺术奖 ” (2016) 提名 。

本文转载自“云雕塑”官方微信平台,请点击“阅读原文”了解更多信息。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享