↑ 点击关注四面空间

民以食为天,在外求学的学生讨食不易,所以除了通过在学习中收获知识与心得能获取到乐趣,美食也是一个令人难忘的内容。

1993年4月1日起,粮票正式退出历史舞台,中国社会开始从吃得饱向吃得好大幅迈进。追求美食更是首都北京的一股强劲时尚风潮,是大多先富起来的那一批人的第一个抓手。所以回忆九十年代的北京生活,变着花样去吃饭是重要的组成内容之一。那些各领风骚三五年的餐饮品牌绝对不可或缺;那段吃吃喝喝的历史,也是同样海阔天空、波澜壮阔,无愧于那个时代。

在教室里违章吃盒饭,杨爱民提供。

在女生宿舍庆祝生日,韩旭提供。

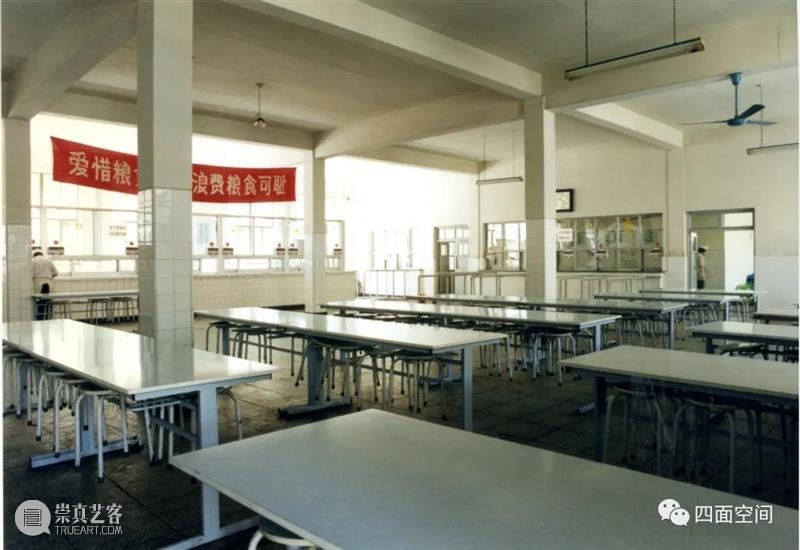

我对九十年代初期美食的顽固记忆竟是得益于学校食堂的不堪,至今想不起来食堂里卖过什么菜,但是那粗糙的米饭着实忘不了,这是我一生中吃过的最难以下咽的稻米。在大铝盆中盛放着的米饭表层,一粒一粒的稻米东倒西歪地斜横着,并泛着一丝土地微黄的原色,如同带着精神颗粒中的一股股恶意。

远处是学生食堂。

好在研究生是可以在教工餐厅用餐的,不大的校园里竟然还隐藏了几个独立的餐厅。

校园内另起炉灶的餐厅有三个,一个是美其名曰教工餐厅,实际上也向研究生和本科生开放。花样虽不算太多,但起码是小炒。

第二个是实习餐厅。实习餐厅的厨师还真是一帮毛头小子,有一个主厨的小师傅是大同人。哥几个一到下午就圪蹴在餐厅门口望着运动场上生龙活虎的学生们发呆。但那里的饭菜除了姜丝皮蛋,基本上没给我留下什么印象。后来这个餐厅玩儿起了偏门儿,在不大的餐厅里吊挂了一台电视,以迎合时下的卡拉OK热。

在实习餐厅边吃饭边唱K。

最后一个是留学生餐厅。这里的品质非常不错,中西皆有,中式菜系属于粤菜和杭帮菜的融合菜,色泽明亮,注重食材本身的味道。记忆较为深刻的有清炒荷兰豆,翠绿的荷兰豆配少许切成片的山药,看着很清爽。这里的沙拉也挺好吃,那种拌法应属于俄式,用很多的色拉酱拌着水果、土豆、熟鸡蛋,口感柔顺。还有炸鸡排和炸虾排,外焦里嫩,蘸着椒盐吃。所以在留学生餐厅点菜时往往中西交融,刀叉和筷子并举。主刀的厨师姓陈,据说其父是某位中央大领导家里主厨的大手。这哥们儿一副圆乎脸,但是总板着,只有一次在我陪着系主任和美国华裔建筑师许树成在此用餐时,才一睹其笑容可掬的模样……

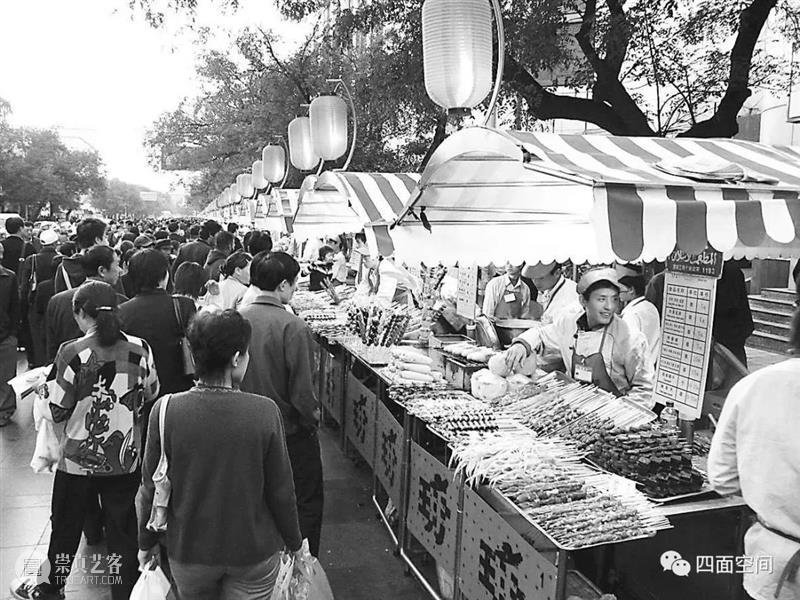

不管怎么说,也还是校园外的饮食世界博大、丰富、津津有味。这是市场经济的环境所诱发出的创造力和耐心所致,中国的改革开放虽然不是从餐饮业开始,却是由这场“地震”引发的第一波海啸。北京社会餐饮的龙腾虎跃是上世纪九十年代最靓丽的社会景观,是社会图景中跃动的笔触。潮起潮落,值得一书。那些口味涵括东西南北中的各色饮食,不胜枚举的餐饮品牌此起彼伏、层出不穷,如汪洋大海围困着校园这座孤岛。

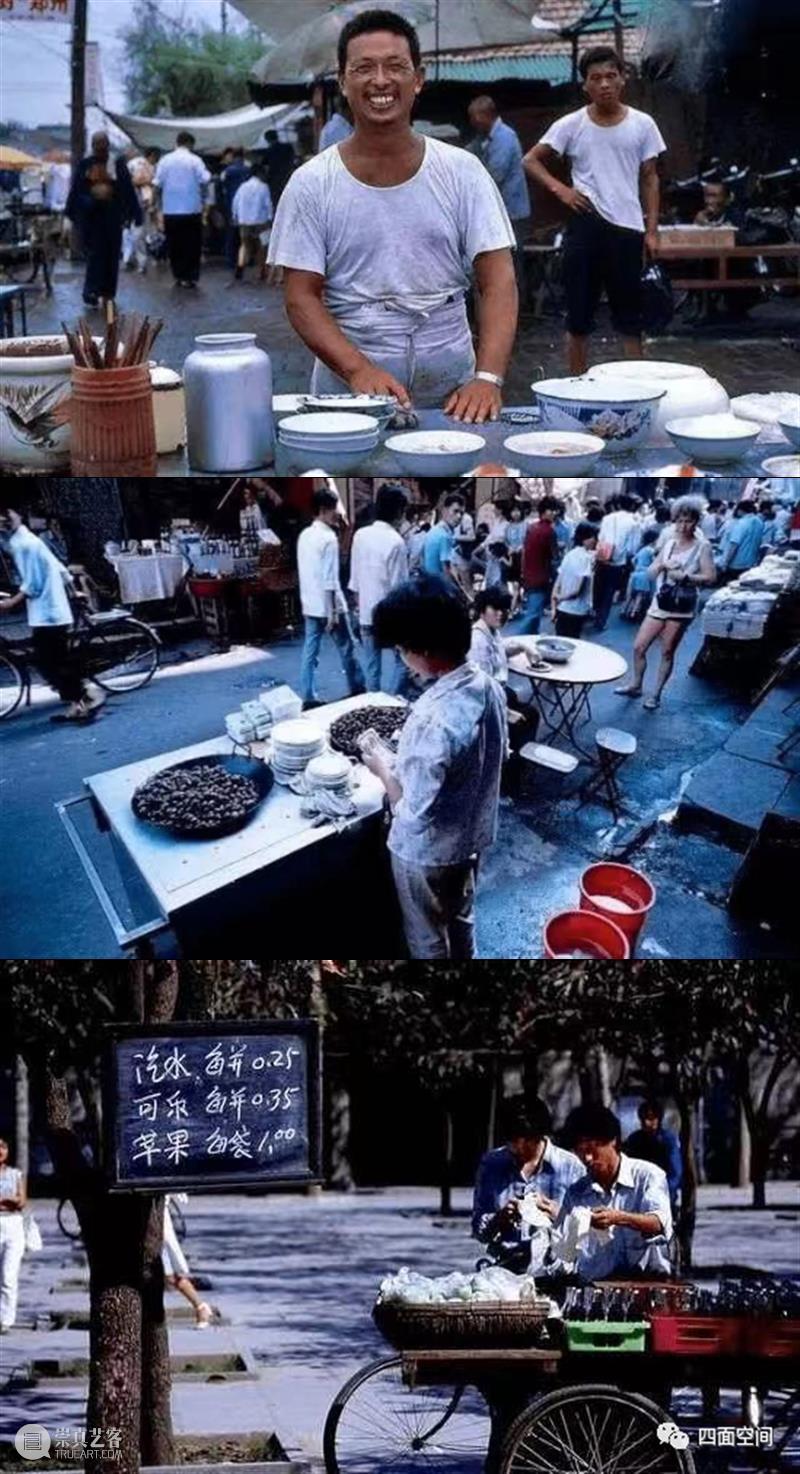

九十年代大排档,图片源自网络。

大排档如潮水激荡往复鼓起的泡沫,它们就贴附在学院边界的几条道路上,不间断的浮现和幻灭。在学院北门附近,光华路上游动的排挡是一对夫妇经营的,老板是位长得高大魁梧的汉子(其父是美院基础教研室的模特),统帅着两三个农村来的小姑娘。经营高峰时段,老板经常赤膊上阵吆五喝六地吼叫着,张罗着。这厮面部表情的剧变非常具有戏剧性,好像受过某种特殊的训练。当看到三三两两的学生勾肩搭背而来时,他会满脸堆笑地迎上去用极温柔的语气进行对话:

赤膊老板:“您吃点什么呀?”

学生:“来两份葱爆羊肉盒饭吧。”

赤膊老板:“好嘞您呐,稍等!”

然后一扭头换一副表情,怒目圆睁对着几个手忙脚乱的长得干瘪的帮工小姑娘呵斥道:

“你妈逼还愣着干嘛呢!快点儿啊!”

来自贵州的老板娘脾气倒是挺好,矮胖矮胖的,每天挎个腰包不停地拉开拉链收钱,找钱,乐得合不拢嘴。

这个由一辆板儿车,一个煤气罐、一个简易灶台组成的草台排挡,每天烟熏火燎,一个生铁的锅在与炒勺碰撞出的咣哧咣哧的摩擦声中源源不断地生产着盒饭。最开始只是给学生们以及附近打工者提供盒饭,后来随着饭菜价廉物美,客人就越来越多,规模也不断扩大,终于在学院北门的便道上摆上了折叠桌椅,开始大排宴筵了。

和学院隔着东三环的排挡条件稍好一些,它们的环境和物质支持要比变脸大王(上文中的老板)强大许多。路北的一家排档自带一个简易的铁皮房子,这使得它能对抗较为复杂的环境变化,比如刮个风下个雨啥的。但是它的饭菜品质如何我实在是没什么印象。

路南的一个排挡就开在副食商店的台阶下,这里提供啤酒,炒菜的花样也比较多一些。这个排挡的主人也是一对夫妇,但年纪稍大,掌勺的男主人是个瘦小的中年人,南方口音,话很少,只记得他不断地点头,不停地微笑,来回地跑动着。

三环路边的便道较宽,因此可以坐在便道上从容淡定地享受美食。这一家最叫座的菜是爆炒田螺,一盘花生米大小的田螺配上少许的姜丝、辣椒和蒜末,油汪汪的呈灰绿色。点了这道菜之后,摊主还会送上一小袋牙签,让人们用牙签一粒一粒挑着吃。在这家排挡中,我最喜欢的配菜以爆炒田螺为中心,再搭配一份刀工尚可的尖椒土豆丝,一盘卤鸭翅,一盘拍黄瓜。天黑下来之后就更有一点情调了,摊主的雪亮汽灯向三环路灯和国贸的霓虹灯狂叫着板,就餐者零星的烟头和满天星斗遥相呼应。我们吃着来自下水道和阴沟里出品的田螺,喝着啤酒,吹着牛逼,仰望着星空……

觅食的路径受空间格局的影响,也和钱包的充盈与否有关。

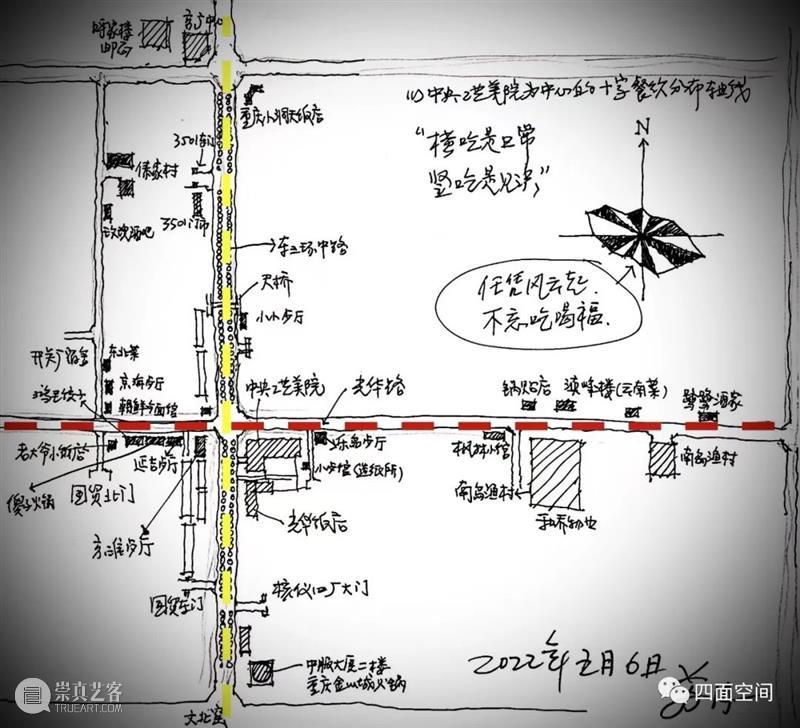

京淮饭店是我从校内食堂走向校外的起点,它也是工艺美院师生们校外餐饮活动的中心。之所以称之为中心,是因为饮食活动沿着它向四周延展开来,并导向东西南北四个方向。它是光华路和东三环两条空间轴线的交点。东西向是光华路,南北向是东三环。

我们姑且把南北向称作纵轴,它体现着京城餐饮市场的更迭、升级,是精神上的享用。而东西向是横轴,代表着和我们的生活紧密相关的当下,是现实。那就先说说活色生香的当下吧。

光华路非城市主干道,它串联着一系列的社区和更细微的街巷,有人情味,小饭馆比较多,且经营者的音容笑貌容易给人们留下记忆。

从京淮餐厅沿着光华路向西会路过一个小区出入口,有一家延吉朝鲜餐厅,餐厅门脸做得挺细腻,有地域文化特色。九十年代初期,北京还没有什么韩餐,这一流派由朝鲜族餐饮包打天下。这一家清净的餐厅给我留下深刻记忆的是海桔梗和带着盐花的狗肉丝,那一大碗冷面很过瘾,是冷食美学的经典之作,面是冷冷的一坨,汤是凉凉的一大碗。酸冷的汤上漂浮着一片牛肉和醇香的芝麻粒,播撒了少许清爽的黄瓜丝,里面还有切成薄薄一片的白梨。经理是个小个子,尖脸,留着小分头,总穿着西服,老板的妈妈每日里身着朝鲜民族服装,戴着金丝边眼镜,下雪的时候这位阿妈妮会拿着扫把不紧不慢地在门口扫雪……

再向西是“傻子火锅”,听着这名字就没敢进去过。因为那“傻子”若是指食客,有受辱的感觉。若是指服务员或厨师,则更不敢问津了;接下来是“鸿毛饺子”,不知这家饭店为啥要起这样一个名字,弄得我一去吃饭就能想起在延安烧木炭的张思德同志;再往西是国贸后门附近的一个“小黑店”,老板是一个精瘦的老大爷,还有个聊天时会不停东张西望的儿子。之所以称之为“黑店”是因为餐厅里一扇窗户都没有,如今凭着专业常识判定极有可能是由一个垃圾站改造而成的……

在这个路段有一条向北而去的小路,路西是几个工厂的家属院,东边是一个又一个的工厂。把头的一个简易房子里开了一个延吉冷面馆,由几个大脸盘子小眯眯眼的朝鲜族姑娘打理,价廉物美;再向北是一个经营鲁菜的“京海餐厅”,窗明几净的,装修标准高了不少。记得有一道汤菜叫“山东丸子”,下饭的好菜;接下来是一家东北菜馆,我很喜欢去,那里有许多我喜欢的东北菜,比如凉拌大拉皮、地三鲜、尖椒干豆腐、小鸡炖蘑菇、得莫利炖活鱼等。还有就是那位来自牡丹江的老板娘长得挺好看,有一种成熟女性的干练美。她那一头秀发扎成马尾巴状,一甩一甩的拨动我心弦;再向北有一家叫“玫瑰酒吧”的小餐厅,规模很小,但氛围温馨。虽称作酒吧,但其实只是有一个兼作收银台的吧台罢了,酒柜里码放的竟然都是二锅头、老白干、五粮液之类的白酒。这家小馆子的菜是整条街做得最好吃的,连炸花生米都好吃。老板娘是个身材丰满的年轻姑娘,漂亮!

最后一家是搭着一个竹制牌楼的傣家村饭店,开设在3501工厂电影院的大院里。每天由几位身着民族服装,浓妆艳抹的服务员敲敲打打,迎接客人。这个餐饮品牌注重卖弄风情,礼仪、服装、道具、声乐都是其吸引食客的要素。其中傣家的米酒迷人,度数不高,容易让人提高就餐的兴致,以便和餐厅里的表演生发更融洽的互动。他们关于各种各样的菌类营养成分的介绍,更是令北方人听得一头雾水,唯有频频点头表示认可。

花开两朵,各表一枝。我们回过头来再从京淮餐厅向东挨个描述:

光华路是一条有始有终的断头路,向西被东二环斩首,向东被大望路断尾。西边半拉由工厂和宿舍、涉外酒店混合社区,最后通向一段使馆区,文化多元,很有活力。东边半拉就比较单一,基本上都是工厂。但是新时期里个体餐馆犹如破土而出的一粒粒种子,不停地在你意想不到的地方爆裂、发芽、茁壮成长。学院北门东侧六十米处的一个通向造纸研究所宿舍的胡同里有两家餐厅,胡同口是一个名叫“乐岛餐厅”的个体小饭店,老板是个瘦高挑、戴眼镜的老头,貌似是个从研究所下海的车间主任之类的小干部。

沿着胡同再向里走五十米的右手边有一个记不起名来的小餐厅,经营北方的家常菜。这一家菜品口味不错,掌门的大姐热情,见面三分笑,迎来送往非常客套。夏天的时候餐桌还可以摆到门口的空地上,生意火爆。我们经常舍近求远路过乐岛餐厅来此吃饭,惹得乐岛餐厅老板妒火中烧,好几次阻挡因找不到座席而返回的学生们入内……

再向东去餐厅的水准逐渐提高,商务宴请属性递增。和乔物业楼下的“枫林小馆”是经营商务快餐的,排骨饭、尖椒牛肉饭做得有腔有调,是附近写字楼里白领们的最爱;继续向西,路南侧的南海渔村是个大体量餐饮场所,主营海鲜,以南派手法进行烹制,消费大幅度提升。

路北有一“鹭鹭酒家”,上海菜,细腻精巧。该店虽然门面狭小,进门就得上二楼,但是包间多,环境安静,是个宴请的好地方。上海菜口味清淡,调料少,用酱油显得明艳许多,蟹粉豆腐是代表。这里的水煎包也做得很好,每餐必点。

九十年代的东三环被长安街腰斩后形成两个世界,南半边因周边都是大型制造业企业,工薪阶层对餐饮的水准要求不高,业态死气沉沉。北边则完全相反,这半拉三环路不仅穿越了京城几处最顶级的商务区域,如国贸、农展馆、燕莎中心;还经过了一个又一个四星或五星级酒店,如中国大饭店、京广中心、兆龙饭店、长城饭店、亮马河饭店、凯宾斯基饭店、昆仑饭店、希尔顿酒店;还有使馆区。因此在这条路线的左右,外事、商务和旅游活动频繁,对宴请和消费水准要求颇高,充满无限商机。于是餐饮的业态极为活跃,代表了北京最高的水平。可谓争奇斗艳,口味日新。

从光华路与三环交叉路口一路向南,是个低开高走、高潮迭起的美食之路。北汽大门北侧,一座横跨三环路的人行天桥下有一个“小小酒家”,据说招牌上“小小酒家”四个字是陈叔亮先生所题。老板兼大厨姓曹,人长得浓眉大眼,看着厚道。该餐厅经营家常菜,其中类似于芹菜炒香干这样亲民的炒菜很受美院师生的喜爱,若是提高点消费的水准,红烧平鱼也是一个不错的选择。老板很公道,也很理智,每一次的红烧平鱼总是三条,从未见多给,倒也真还没有少过。有一次我和几个同学去吃饭,又点了红烧平鱼这道菜,上菜前大家打赌看这次是否又是三条,结果我输了。

于是我对着老板抱怨了一下,老板探过身子问道:“怎么啦,上错了么?”

我说:“怎么总是三条!”

老板:“15块钱,你还想要几条!”

“小小酒家”注重企业文化的塑造,1994年中意足球对抗赛——北京国安在工体对阵桑普多利亚,看台上加油助阵的呐喊声震耳欲聋。我突然看到前面坐着一排小小酒家的员工,每个人身着统一的米黄色T恤,背后印着“小小酒家”。我就借着看球时的疯劲儿带着几个哥们儿大喊道:“小小酒家、傻逼、傻逼!”……

离小小酒家不到一站地的呼家楼路口东南角,在九十年代初开了一个重庆“小洞天餐厅”,经营泼辣的重庆菜。那里最受青睐的招牌菜是歌乐山辣子鸡,引得每个食客都像草地上觅食的公鸡一样,聚精会神地从一大盆辣椒中翻江倒海般,挑拣那些隐没在其中炸得酥脆并带着椒香的鸡块。

继续向北,就到了团结湖公园门口的日本料理“松子”和“东坡酒楼”。这两个饭店的形象都有鲜明的特色,“松子”的店面灰瓦、本色的木作,另有一个浮世绘日本歌舞伎的头像挂在靠近门口旁的窗户里向外看,显得静谧;“东坡酒楼”则是粉墙黛瓦,气宇轩昂。

接下来是“新马印餐厅”,引人注目的是门口总站着的那个扎着头巾,胡须打理得井井有条的印度门僮。走进去,一股咖喱的香味扑面而来。这家餐厅的抛饼是它最值得炫耀的活儿,做的过程漂亮、潇洒,那不、明档里另一个胡子拉碴的厨师上下翻飞在舞动着那张薄饼……

星期五餐厅“Friday 's”是典型的美式餐,它是继“加州牛肉面大王”、“肯德基”、“麦当劳”之后“入侵”中国的美餐。如果说当初中国人民在“麦当劳”和“肯德基”宴请是个笑话的话,此番在“Friday's”请客绝对是理所应当的事情。这个餐厅的出现曾经引起不小的轰动,它较为充分地展示了美国食品的类型性特点,大刀阔斧,简单实用。同时它在营造环境氛围方面的综合性手段,音乐、陈设、服装,将餐饮活动转变成了美国文化的载体。餐厅刚开业时,环艺系就曾组织全体教师造访,那一次大家开心地品尝“纽约辣鸡翅”、“炭烧猪排”、“海陆空拼盘”、“烤带皮土豆”等硬菜。当时每一份餐食单价都在100元以上,个别的如“加州牛排”达到了208元。为了更多的分享和体验,老师们尽量各自点了不同的菜品,然后聚在一起分食;紧挨着“Friday's”的是主题餐厅“地球之家”(另文祥叙)。

周海广在星期五餐厅“Friday’s”用餐,周海广提供。

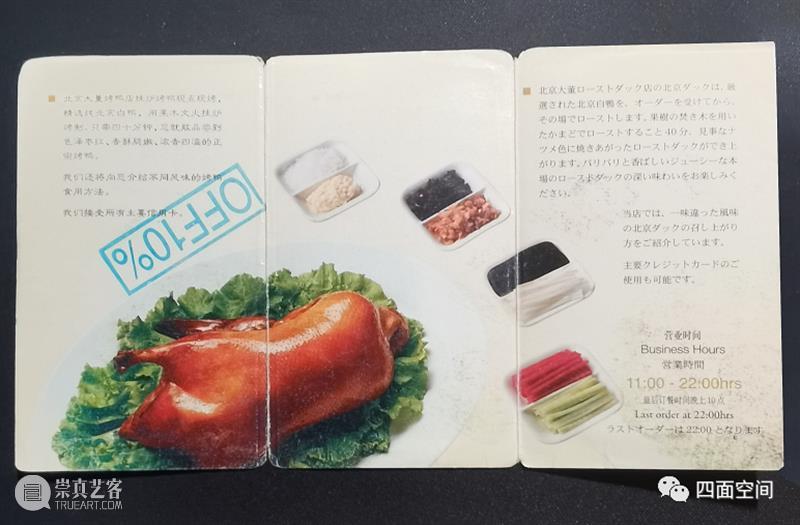

和“兆龙饭店”隔东三环相对的是“北京烤鸭店”,后来改成“大董烤鸭店”。那时的“北京烤鸭店”主营就是烤鸭,顺带“火燎鸭心”、“烧四宝”、“鸭架汤”之类的衍生产品。当时该店对常客还设有一项激励消费的店规,即赠送九折卡,凭此卡在各分店都可享受打折优惠。但没想到真有有心人一直收藏此卡二十多年,如今在新的时尚万分的大董烤鸭店里结账时出示,令当今的店家惊掉了下巴。改名字后我还不太习惯,觉得为啥要放弃老字号的品牌?哪成想“大董烤鸭”变招了,把烤鸭由菜品的主体变成其核心,仅仅作为一个噱头,实质上极大地扩展了菜品的品类。如此一来,赚钱的点明显多了许多,如今已成为京城更有潜质的一家创新餐饮品牌。

过了长虹桥路口150米左右,一大波儿高档餐厅扑面而来,豪横之气派令人窒息。“顺峰大酒店”、“阿森鲍鱼”、“隆博广场”、“万家灯火”都是京城餐饮界的大鳄。这几家餐厅屋顶上方霓虹灯飞扬跋扈的气势,会让人联想到赌城拉斯维加斯。

“顺峰大酒店”无疑是当时的顶级餐厅之一,而且它也在东三环向北的延长线上。北京东三环路的两侧,从国贸到昆仑饭店这一段是北京餐饮业最活跃的地带,如群峰耸立。它们被日益发达的商务区和国际社区环绕着、拱卫着,成为一个个中国式社交圈子的中心。“顺峰大酒店”的造型手段和“阿一鲍鱼”有异曲同工之妙,即造型简括,突出的是菜肴的本体。至于其门口常年停放着的劳斯莱斯,和那位气宇轩昂的侏儒门僮,这都是非常规的塑造品牌形象的手段,而非造型本身。

顺峰大酒店,图片源自网络。

亮马河大厦里的“Hard Rock”是另一家美式餐吧,空间装修的逼格明显要高于“Friday’s”,这里不仅空间高大开阔,餐桌餐椅品质的样式也很是考究。吧台的样子是由一把电吉他的形式演变而来的,看了让人心潮起伏,墙上还用了许多黑胶唱片做装点。每晚前半截是美餐,印象较深的是分量很足的“烤眼肉牛排”。九点之后乐队开始登场,曲目都是当时正流行的《狮子王》或《人鬼情未了》中的主题曲。吸引人眼球的是餐厅门脸上方悬挂的那辆老式凯迪拉克的敞篷轿车,虽然一动不动,但当人们坐着出租或公交经过时,一定会注视它,非常的拉风!

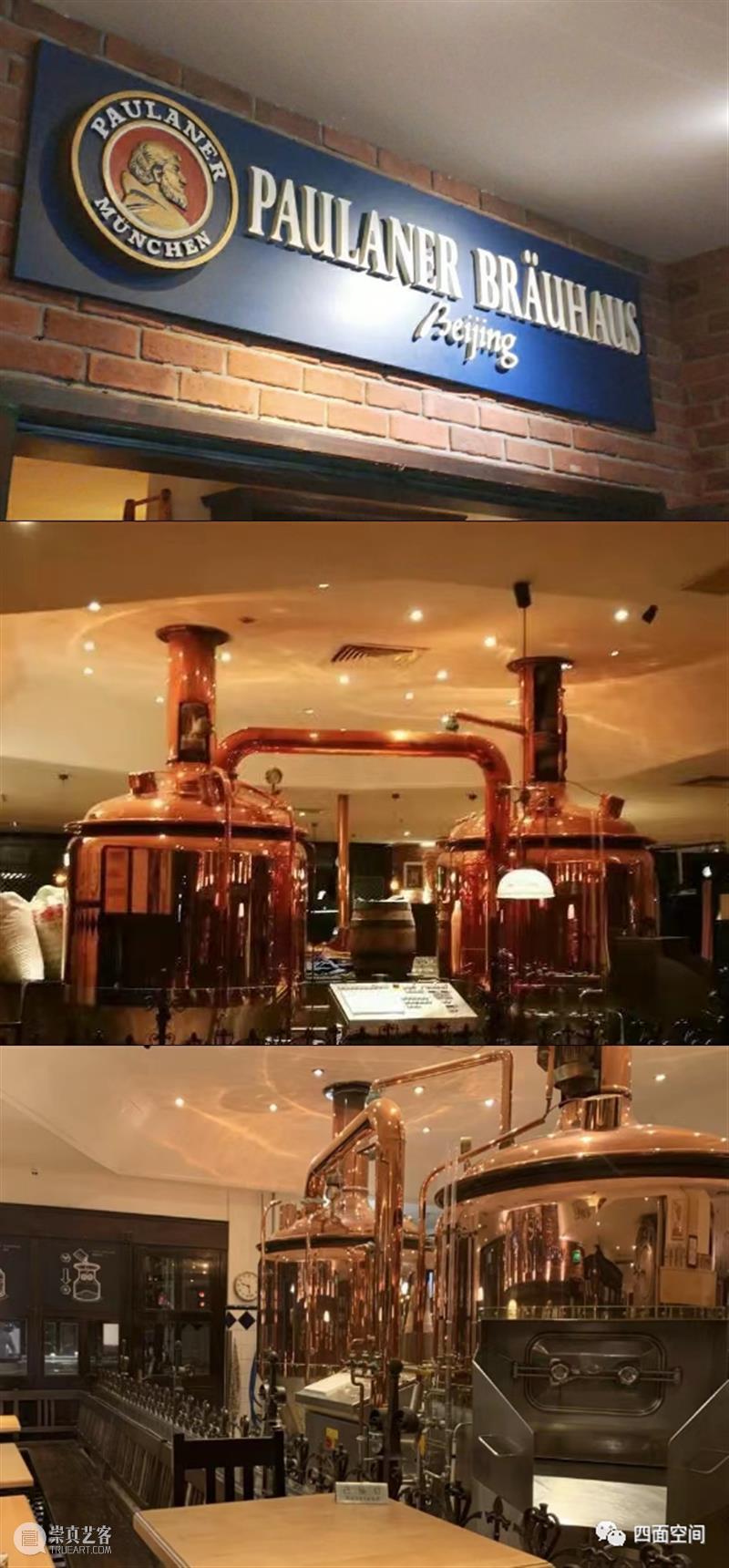

再继续向北就进入了东三环餐饮叙事的尾声,燕莎楼下有一家名叫“普拉那”的德国啤酒餐吧,那几个闪闪发光的啤酒发酵罐是室内空间里最耀眼的艺术装置,咸猪手、肘子、大肉肠,和那一大扎一大扎的,飘着厚厚一层酒花的黄啤酒和黑啤酒,看着都让人心醉。沟满壕平地啃嚼,滥饮之下的晕闹,不觉光阴流逝……

德国啤酒餐吧“普拉那”,图片源自网络。

九十年代的我们,就是沿着这个巨型的十字架构造的空间维系着我们的日常,窥探大北京的气象。横向的轴线上,那些个体的、国营的小店个个活色生香,向我们友好地显摆着、诱惑着,那些菜品带着烟火气息,令我们口齿留香。但是它们也各个短命,要么在竞争中败落,要么在城市化过程中灰飞烟灭。在纵向的轴线上,资本和品牌支撑着一个个餐饮的殿堂,它们源源不断从食客的顶礼膜拜中获得力量。它们当中有许多家仍然屹立在如今的东三环两侧,余晖不灭、光芒万丈。对于我而言这些遗存犹如记忆的灯塔,使我在沧海桑田的巨变中能够依稀辨别昔日的痕迹,能够确认自己曾经活生生地存在过……

苏丹 2022/4/30

感谢:

韩旭、涂山、杨爱民、

杨洁萍、周海广提供的资料

更多联系方式

联系方式:010-62798806

官方邮箱:cicasudan@126.com

微博:苏丹_TsinghuaUniversity

抖音:四面空间(1818422922)

●六号楼里尽朝晖——光华路旧事之三

●抗疫异情——个人认知的集体胜利

●一个小型现代建筑的非正常死亡事件

●现当代艺术展览空间模式溯源——20世纪早期艺术家、设计师的贡献

●苏丹:我的学生拍电影

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享