(接上篇)

刘令仪:非常感谢范老师详细、饱满的介绍和心得分享。下面有请陈老师先来简单谈一下对这本书的感想和评价。另外,我也有一些具体的问题,想一并请教陈老师。

除了学者身份之外,陈老师还是著名的翻译家。刚才郭老师和范老师都提到了,这本书里补充文献部分收录了潘诺夫斯基的《论造型艺术作品的描述与解释问题》的译文。潘诺夫斯基的理论体系是埃尔斯纳在本书中重点讨论的对象,而潘氏于1932年发表在《逻各斯》上的这篇文章又是其理论体系的奠基之作。陈老师在翻译时主要根据了埃尔斯纳的英译本,同时参考了潘氏的德语原本。这种在译本的基础上再译为第三种语言的工作在某种程度上比直接翻译原文本更具挑战性。在比对参照的过程中,如何取舍,并且是否存在通过英文不能完全理解或充分表达,但在参照原文本后得到解释,或者相反的情况呢?埃尔斯纳作为英译者之一在这篇文章的脚注中提到他在翻译时注意到的一点:德文的“interpretation”和“auslegung”,在英文中一般均译为“interpretation”,但这两个词是有所区分的。埃尔斯纳在翻译时注意到了海德格尔对“interpretation”的概念做了两个层面上的区分,故将其分别译为“interpretation”和“laying-out”。而陈老师作为中译者,也进行了语汇上的区分,分别译为“解释”和“阐释”。“interpretation”是潘氏理论体系以及埃尔斯纳这本书中反复出现的核心概念之一,陈老师在翻译时充分考虑了潘氏的理论体系和潘氏对海德格尔的理解,并融入了中文语境中对其几种可能的对应译名之间微妙语意区别的辨析。还请陈老师展开谈一谈关于这一点的经验。

陈平:今天很高兴参加发布会活动,首先我要祝贺埃尔斯纳的演讲集终于出版了,确实是非常不容易。刚才郭老师也介绍了,这本书凝聚了作者、译者和编者多年的心血,因为我在其中翻译了一篇文章,所以我多少也有一些了解。这是我们期盼已久的一本书,今天的发布会又把我们带回到了2017年。我本人有幸参加了2017年的活动,当时我带着我的研究生来北京听埃尔斯纳教授的讲座,后来又参加了这本书的翻译工作,跟OCAT研究中心有了一些接触。我觉得刚才关于书的内容解读,范老师已经谈得非常精彩和精到了,我就不再重复,就谈一点观感。

因为埃尔斯纳教授的讲座,我第一次去了OCAT研究中心,通过参加研究中心的活动,包括跟他们一起工作,我感觉OCAT研究中心实际上就是我们的一所美术史学校。这点我感触非常深,无论是年度演讲也好,还是展览或者出版物,都非常的前沿,非常专业。工作人员的态度极其严谨和认真,这一点令我非常感动。这本书是英汉双语的,刚才郭老师已经非常坦诚地讲了,译本中可能有这样那样的问题,翻译上的错误也好,不合适的地方也好,都坦诚地展现给读者。读者有任何关于翻译或理解方面的问题,可以提出来讨论。我觉得这个态度非常好。我感觉国内每年生产大量译著,真正高质量的不是特别多,这两年可能比早些年提高了很多,但是仍然有改善的空间,这一点我觉得没有必要避讳。范景中老师曾经讲过一句话,翻译使人谦虚,因为翻译容易出错。就我本人来讲也是这样,我虽然翻译了大约几百万字的文献,也免不了会出错。跟OCAT编辑的接触使我学到了非常多的东西,所以我是非常感激的。

上海大学教授陈平发言中

下面谈一下我对教授的印象。埃尔斯纳教授既是当代西方一流的艺术史家,同时又对方法论和理论问题非常感兴趣。我在听他演讲的时候就注意到,虽然他的讲座也是充满激情的,但是他非常认真地看着文稿在讲,而不是像一些学者那样口若悬河。这就说明他的讲座并不是写个提纲来临场发挥,而是已经写好了论文。这三场演讲逻辑性非常强,而且这三场演讲的论文是他最新的研究成果,而不是他曾经讲过或者发表过的文章拿来再讲一遍,中国的听众是他演讲的第一批聆听者。双语版演讲集还有一个意义在于,它是可以全球发行的,可以供西方学者来阅读。这实际上就体现了OCAT研究中心国际化的学术视野。

因为我是学习西方史学史的,他的演讲内容我是非常感兴趣的。我有两点体会,一是这些研究,包括三篇演讲和后面补充的他从新千年以来发表的一系列的史学史的论文,是基于他本人的艺术史实践和批判性的反思。他本人是古罗马艺术研究、古典考古学等方面的专家,发表了很多成果。他的史学史研究是从李格尔、斯齐戈夫斯基入手的。李格尔和斯齐戈夫斯基都是维也纳大学艺术史系的教授,但是他们当时是论战的双方,实际上是学术上的对头。他们的研究范围跟埃尔斯纳教授是一样的,基本上都是集中在古代晚期或者早期基督教时期这些方面。所以埃尔斯纳教授在这方面的史学研究中是有发言权的,他不是搞纯理论的,而本身就是一个专家,而且他所得出的结论也是中肯的,有说服力的。但是他并没有止步于此,而是将研究扩展到潘诺夫斯基的图像学原理,对潘氏早期的德语论文进行了翻译和研究。我觉得这是很了不起的。因为潘诺夫斯基的图像学虽然非常有名,但是其思想构建过程、图像学的形成过程方面的研究相对薄弱。埃尔斯纳教授研究这个的目的是为了面对当下的挑战,面对我们时代现有的艺术史问题,我们能从史学史当中得到什么。他的指导思想是非常明确的,不是为史学而研究史学。

第二个特点是埃尔斯纳教授的学术观点,在西方当代艺术史家或者理论家中是比较公允的,没有我们经常看到的西方学者那种非常激进的腔调。我注意到他在文章中提到西方学界的“弑父情结”,这就可以看出他本人是不太赞成那种对传统持全盘否定的态度的。对于前辈学者,比如说李格尔、贡布里希、潘诺夫斯基,甚至是刚才提到的因为纳粹种族主义倾向而一直被边缘化的斯齐戈夫斯基,对于这样一些历史人物,他在该肯定的地方给予了充分肯定,当然该批判的地方也大胆批判。埃尔斯纳教授的这种方法是一种理性的、科学的讨论问题的方法。接着刚才范老师所讲的,看待艺术、艺术品、艺术史,是从客观出发还是从主观出发,我觉得埃尓斯纳教授在主观和客观方面达到了一个比较好的平衡。他的理论研究和翻译对国内学者理解史学史上的一些重要问题,是有很好的启发性的,我本人也获益匪浅。

下面我就简单向大家汇报一下刚才令仪所提到的关于翻译时遇到的一个关键词“interpretation”的一些想法。潘诺夫斯基1932年的这篇重要文章,是教授这本书提出问题的出发点和落脚点,所以我非常荣幸地接受了这项翻译任务。因为这本书是双语本,所以我肯定是要根据教授的英译本来翻译。我总的感觉是潘诺夫斯基的原典是有难度的,哪怕德语水平很好,理解起来也很困难。但是教授的英译本相对比较容易理解,尤其是刚才令仪所谈到的,他在英文译本中给了一个译注说,“interpretation”这个词有两层含义,对我启发很大。关于这个关键词,我查了潘诺夫斯基文章中对应的两个德语词,“interpretation”和“auslegung”。埃尔斯纳教授说这两个词都可以翻译成英语的“interpretation”。但是问题没有这么简单,因为这两个德语词有着细微的差别,差别就出自于潘诺夫斯基文章中的一段海德格尔的引文。海德格尔对这两个词做了区分:“interpretation”表示将一段话或者是一件作品所说的内容清晰地陈述出来,而“auslegung”则表示要将作品或者文本当中没有说出的东西或有意遮蔽的东西揭示出来。所以埃尔斯纳教授就将德语词“interpretation”翻译成了词形相同的英文“interpretation”;而将“auslegung”翻译成了“laying-out”,我觉得他翻译得很好。

但是在中文里应该怎么处理这两层含义呢?我一开始也有点纠结。我注意到现在很多译者都喜欢把“interpretation”翻译成“阐释”,好像“阐释”更加深刻或者响亮一些,当然我认为这是可以的。但是在这篇文章的上下文中,如果把德语的“interpretation”和“auslegung”跟与它们相对应的英语词“interpretation”和“laying-out”都翻译成“阐释”,那显然是不合适的。因为它有两层含义,如果这样就抹去了潘诺夫斯基或者是海德格尔细致的语义区分。我觉得这不是一个小问题,它涉及到方法论。

今天的发布会的主题之一就是翻译,而译者不是一个简单的搬运工,从一种语言搬到另一种语言,它实际上是涉及到理解的问题,也涉及到方法论的问题。所以我就查了一下汉语词典,汉语当中与之相关的词有“解释”“阐释”和“诠释”,大体上都是同义词或者近义词,但是也有细致的区分。我是这样来理解的,汉语当中“解释”一词基本上是一个通用词,一个普通词,可以用来翻译“interpretation”;而“阐释”有阐发的意思,有主观发挥的意思,好像比“解释”更进了一步,所以我就用它来翻译“auslegung”或者“laying-out”。后来我注意到编辑大体上采用了这种想法并统一了全书。当然,这样一些翻译上的问题都可以再讨论。

另外还有一个比较纠结的词,就是海德格尔所谓的“Gewalt”,即解释的“暴力”,这里是翻译成“暴力”、“强力”,还是采用海德格尔中译本里的“强制”?根据语境,我最后还是选择了“暴力”。因为时间关系,这个我就不多讲了。

刘令仪:非常感谢陈老师细致的解答。我理解刚才三位老师还间接达成了一点共识,就是翻译实际上是一个融入译者对原作及原作者自觉或非自觉的主观解释的过程。翻译不仅是对原作的客观还原,还是在整体脉络中理解原作的基础上,对原作展开的批判性接受。此外,同一作者提出的同一概念在不同小语境下,也应在翻译上做灵活处理。埃尔斯纳在这本书补充文献的第一个脚注中就提到了他作为英译者之一,为了彰显潘氏理论中的新康德主义,而采取已成为康德著作标准剑桥译法中的那套英语词汇,将潘氏1925年的文章《论艺术史与艺术理论的关系》中的“sinn”译为“sense”;而考虑到潘氏在其1932年的这篇《论造型艺术作品的描述与解释问题》中对海德格尔、泽德尔迈尔等非康德背景的学者的回应,以及对曼海姆的世界观社会学的容纳,故将“sinn”译为“meaning”。同时,埃尔斯纳也注意到潘氏后续在1939年和1955年对该文章的两次英文修订版中,他本人一直是用“meaning”来翻译“sinn”的。这两种说法表面上的冲突,可以理解为是由一种翻译语境与创作原境之间的天然沟渠造成的。

OCAT研究中心公共项目部刘令仪发言中

另外,潘氏在流亡美国后实际上也经历了对自身理论的翻译与解释。埃尔斯纳在书中所附录的《图像学的创生》一文中对潘氏1932年、1939年和1955年三个版本的图像学理论文章进行对比时,也谈到1932年和1939年两版文后图表之间许多术语的变化是从德语到英语的翻译导致的。埃尔斯纳反驳了“认为潘诺夫斯基和其他伟大的德国流亡学者一样,可以不费吹灰之力地在德、英这两种语言和它们所暗示的概念系统间顺利切换”这一学界典型的假设。埃尔斯纳认为,“无论潘氏在这点上有多么出众,直接转换成英语一定会不可避免丢失无数当时作者还未完全意识到的细微差别”。同时,埃尔斯纳还提到潘氏1932年和1939年文章诞生的思想语境和文化环境的不同,对其文章产生的形式和内容上的影响。两次背景的不同之处在于,比方说,1932年的文章最初是在基尔的康德学会以面向哲学家的讲座形式发表的,且《逻各斯》杂志编委会中有像胡塞尔和卡西尔这样的当代主要哲学家,还有在世的老一辈艺术史大家沃尔夫林;然而1939年《图像学研究》中的几篇文章是于1937-1939年在布林莫尔学院首次发表的,主要面向博雅教育体系内的群体——本科生及教职员工。

由此引出两个问题是,三位老师都有在西方原典基础上直接工作,用第二语言甚至第三语言学习、授课、写作,以及翻译西方经典著作方面的丰富经验,可否对如何在工作语言中选择最适合的词汇去表达本意,以及对于在使用不同语言时翻译上的损失,是如何尽量规避或间接弥补的,谈谈经验和看法?先有请范老师谈一下。

范白丁:陈老师和郭老师应该比我有发言权,我基本上没怎么翻译过东西,翻过一些但不成系统,所以我就抛砖引玉,待会儿请陈老师批评。我感觉翻译主要是我自己的一个学习过程。翻译给我带来最直接的东西,一方面是让我对翻译这件事情本身有了不同的认识,另一方面就像刚才陈老师讲的,在翻译的过程当中,我获得了一些关于美术史研究的思路。我想讲自己的一个反面例子:我最初在翻译的时候,实际上想法很简单,比如说在碰到一些难解的术语时,我是尽量想要在全文中保持一致。如果有某种反复出现的关键词,我就在对应的中文里尽可能选择一个合适的词,然后一直沿用。另外我最早开始翻译的时候,可能更偏向于直译。我希望在中文里能尽量贴合原作者的语言特色和风味,哪怕可能翻译成中文后是生硬或比较怪异的,但是我想怪异或者生涩也可交给读者,当读者在看到这样的译文时,我希望他们能习惯这样一种西方的表达方式。

但后来我的想法发生了改变。我越来越觉得翻译应该是一个解释的工作。不管是在中国还是西方,从传统的学术上来讲,翻译是对文本的一种评注和注疏。当然,这不等于像那些注解家一样,直接在文本之外额外增添文字,但是它也涉及到在原作者文本的基础之上,用自己本民族的文化背景,用同胞们相对熟悉的一种思维方式和表达方式去理解并且转化另外一个文化的学术思路或者语言思路。所以我慢慢就把翻译认作是一个转化的过程,一个思维的游戏。它是以语言为途径,以一种思想方式、工作方式、话语谈论方式为内核的一种转换。

另外,就翻译的实际操作层面而言,比如说在碰到比较难译的词,或者说在某个研究领域中才会涉及到的特定的术语的时候,我就必须去研究这个词在上下文中的含义,甚至要去了解这位作者所在的整个研究领域,需要知道其研究方向,整个学术话语或者学术传统是什么。所以这实际上是逼迫译者,至少是一个负责任的译者,应该要去做这样的工作,而不仅仅是在语言上转换文字。

这是我对翻译的一点粗浅的理解。我非常期待陈老师和郭老师来谈一谈在各自翻译中碰到的问题。而且我觉得他们两人也特别具有代表性,郭老师翻译的是研究中国的西方学者,而陈老师翻译的是研究西方自身经典传统的那些艺术史著作。我们看看两位老师在这方面的看法。

郭伟其:其实跟范老师所说的一样,谈到翻译我也只能作为反面教材。范老师刚才说我译的国外研究中国艺术史的著作,我有过尝试,但那本书确实译得不好,就是文以诚的《自我的界限》。书本身很好,问题完全出在翻译经验不足。当然译的过程中,我学到了很多东西,翻译是最好的学习手段。我着手翻译的时候正好看了赵冬梅教授译的《天潢贵胄》,在那本书里面她提到过中国学者翻译国外研究中国艺术史或者中国历史著作的材料,其实有可能使译本比原作更好。因为在译注中可以讨论一些问题,比如说基本的用典问题,国外学者研究中国问题时对文献的误读等等。我最开始也想这么做,但后来自己放弃了,感觉学力不够,还是应该把文本先呈现出来。那本书是我第一次翻译整本的著作,确实吃了很大的亏,受了很大的教训。

我想再提另外一本书,就是后来我翻译的乔治·库布勒的《时间的形状:造物史研究简论》。这本书是邵宏老师帮我校对的,所以和我前一本单打独斗的情况很不一样。邵宏老师基本上是批判性的校对。我在那本书的翻译过程中确实学到了更多东西。这种一个字、一个词的选择过程,经常逼迫着你去理解它,并找到一个让知识进入中文的最好方式。

待会儿如果回过头来谈比较主义的话,翻译本身可能就是比较主义的一个方面,它能揭发出里面的很多问题。库布勒的《时间的形状》里有很多问题,正好陈老师在这里,我想提当初我跟邵宏老师在选择其中的关键词时遇到的一些问题。一个关键词就是书名中的“things”。在这本书有完整的中译本之前,大家提到库布勒的这本书一般都是翻译成“物的历史”(history of things)。因为那本书是商务印书馆出版的,出版社对翻译这块的把关也特别严,首先反馈出来的第一个问题就是复数的概念没有译出来。所以我们想用“万物”,但“万物”又涉及到人造物之外的万物,比如说植物、动物、人,而库布勒的这本书显然又是在谈人造物的问题。所以后来经过斟酌,我们还是选用了“造物”,即“人造物”的概念,关于这个问题真是一言难尽。

OCAT研究中心执行馆长、广州美术学院艺术与人文学院副院长郭伟其发言中

库布勒刚好是福西永的学生,福西永的那本《形式的生命》就是由库布勒从法文翻译成英文的,而陈平老师正好又是福西永的译者。所以当时遇到库布勒使用的关键词,比如“duration”,我就翻陈老师的书,发现用的是“绵延”。这是一个非常重要的概念,从伯格森那里来的一个概念。我最开始的想法是形成一个对接。因为国内对法国的艺术史研究了解得并不多,我们更多地知道英美的艺术史研究,德语的艺术史研究,包括维也纳学派。但是法国的艺术史研究,其实国内的翻译好像并没有形成一个系统。所以最开始我很希望能够对接之后形成一个系统,比如说以后我们一见到“duration”,对应的就是“绵延”。但是跟邵老师经过很多讨论后,邵老师还是建议持一个比较保守的态度,因为把它翻译成“绵延”的话,就会把这本书带向了一条属于这个哲学系统的路。最后我们还是采用了一个中性词“时长”。

对我而言,在翻译的过程中,首先是得到很多教训。哪怕最后出版了,其实也远远不能说是定本,将来某一天可能还是要修改。我觉得在翻译的过程中,不仅可以学习,还能产生很多东西。我能想到很多例子,例如巫老师那本书中的“纪念碑性”,他后来接受采访时说,如果要给出一个稳妥的概念,所谓“纪念碑”在那本书里面讲的就是礼器或者礼仪建筑,但是如果这样处理,他就没有办法跟周围的其他学者形成一个并置和比较。所以最终巫老师跟他的译者郑岩老师和李清泉老师选择了“纪念碑性”这样一个概念,实际上是有一点故意树立一种多元比较,让大家都来看西方的“纪念碑”在哪里,中国的“纪念碑”又在哪里。这样可以从对中国礼器的讨论里,进一步提出一些观看纪念碑,面对纪念碑的新视角。所以我始终觉得翻译是一种创造性的活动。国内有很多勤勤恳恳的译者在书斋里面做这些劳动,但是实际上学界对这个行当的理解真地还需要加强。如果我们回到20世纪早期,我们去追溯、考古20世纪早期的翻译,就会发现如果不是那一辈翻译家的工作,我们今天就不知道说的是什么话。请陈老师再来谈一谈翻译上经验。

陈平:刚才范老师和郭老师都谈得很好,对我也很有启发。如果谈翻译的话,三天三夜也谈不完。翻译之辛苦只有译者自己知道。但是我还是想结合刚才令仪提出来的关于语境的问题,简要谈一下。令仪提到埃尔斯纳教授在翻译潘诺夫斯基的文本的时候,注意到了区分语境,德语的“sinn”,他针对潘氏前期的语境前期翻译成了“sense”,而针对后期翻译成了“meaning”。看到他这篇文章后,我很受启发。

语境可以说是翻译的生命线。这个方面埃尔斯纳做得很好,值得我们学习。我想再补充一下,我认为语境的问题可以分成两个层次,一个是大语境,一个是小语境。如果不关注大语境,就会导致望文生义、铸成大错。你的外语再好,但不了解语境,你就会闹笑话。现在有很多攻击翻译者的文章,网上也有很多说这里或那里翻错了的问题。翻译批评是需要的,但是恶意攻击我觉得不可取。关于大语境举一个例子,我曾经看到一本关于世纪末维也纳,跟李格尔那个时代相关的名著的中译本。这个中译本的译者水平相当高,我不太清楚他是搞文艺学的,还是搞历史学的,但应该也是一位教授。这本书中提到了维克霍夫的Vienna Genesis。我们搞艺术史的人都知道这就是《维也纳创世纪》。但是这位译者把它翻译成了《维也纳的起源》,这个就是大错,就是我所讲的大语境的问题。出这样的问题不是因为你水平不高,而是偷懒。你稍微去了解一下维也纳学派有几个人物,他们写过几本书,即可得知Vienna Genesis是公元6世纪的一个《创世纪》抄本,它藏于维也纳,所以我们把它翻译成《维也纳创世纪》。我觉得这就是一个大语境的问题,这个实际上也不是很难解决。我们讲为什么翻译不是搬砖头,而是一种研究或者学习的过程,就是说你碰到的这些问题,一个都不能放过,我跟同学们经常讲,都得要查得水落石出。

埃尔斯纳对于潘诺夫斯基文章中的出现的“sinn”一词的处理,我觉得是属于小语境,而小语境就更加显出你的功力。也就是说,你把“sinn”翻译成“sense”或者“meaning”,实际上都不算错。但是在了解了小语境,也就是潘诺夫斯基的早期德语写作和他后来到美国的英语写作这两个小语境之后,你就可以对它进行区分。这方面的例子也是非常多的。比如,德语的“Kunstwissenschaft”,是把它翻译成“艺术科学”,还是“艺术学”,还是“艺术史”?我注意到埃尔斯纳教授把它翻译成“art history”,他的这个翻译当然没错,因为这个概念在19、20世纪之交的时候,就是德语国家艺术史的一个流行概念。但是我觉得还是可以推敲,因为最近我正在翻译潘诺夫斯基的早期德语文章,就发现潘诺夫斯基没有把“Kunstwissenschaft”看作是现在所讲的“art history”,而是把它看成是和艺术史相关联的一门学问,即艺术理论“art theory”。他还有一篇重要的文章《论艺术史与艺术理论的关系》是在20世纪20年代发表的。这篇文章是有中译本的,但是我还是想要根据德文原典重译一下,因为我还是主张把这个概念还原到当时的语境里面,翻译成“艺术科学”。如果翻译成“艺术学”就更不合适了。因为它很容易与国内现行的“艺术学”的学科名称相混淆,但实际上这两者没有什么关系。“艺术科学”这个领域也是范白丁老师现在着力研究的领域,即早期德语国家的艺术史家在这个概念之下所进行的学科建设,以及对认识论概念的梳理。范老师前段时间也写了不少文章,我也读过,大家可以关注一下。

这就是我举的一个例子,把它翻译成“艺术史”或者“艺术学”或者“艺术科学”,严格来说都不算错。但是我们应该根据具体的语境有一个细致的划分,在这一点上我觉得埃尔斯纳做出了榜样,这也是我做翻译时时刻刻关注的一个问题。

刘令仪:非常感谢三位老师的分享。刚才老师们谈到的,尤其是范老师提及的个人翻译历程上的方法转变,在我理解可能就是一种从异化翻译到归化翻译的转向。另外,像郭老师讲的那样,翻译实际上也是比较研究的一部分。关于比较,埃尔斯纳教授在其第三讲中就具体以石棺为例,提出了一些比较性的问题。他谈到2009年在纽约大学古代世界研究所和巫鸿老师共同举办的一场会议。会议的成果发现,一方面在完全不同的文化中制作的棺有相似的形制与功能,这就有了多方比较的基础;另一方面在装饰纹样的选择与棺内尸体和棺的功能之间的关系这一艺术与历史中相通的问题上,不同文化又存在解释态度上的差异。除了石棺这个案例,一定也有很多其他实例,可以成为比较的落脚点,可否请三位老师简单谈一谈。比如,去年我们年度讲座邀请到了美国盖蒂研究中心主任、研究中美洲艺术的专家玛丽·米勒教授作为主讲人,讲座系列中邀请了很多中国考古学者、艺术史学者来参与对谈。其中就谈到了例如中国仰韶陶器上鱼鸟化生的纹样和玛雅彩绘陶器上同样的龙头之鸟、玉米神和海螺壳的翅膀的组合图案,其中有的图案中鸟嘴里叼着一条鱼。而在这个案例中,两种文化对图像意义的解释也是相似的,两种“潘氏之圈”重合的背后是源于两种文化所共有的萨满式神话中的相互转化的观念,是其共有的萨满式的认知世界的观念的一种反映。这也间接印证了张光直教授提出的“玛雅-中国文化连续体”的理论。对于其他案例,尤其是中国方面产生的可资比较的案例,能不能先请郭老师谈一下,陈老师和范老师如果想到其他案例也请阐发。

郭伟其:谢谢令仪。埃尔斯纳这本书在第三章就集中进入到关于比较主义的提议。我们刚才把讨论重点放在他的史学史这一块,现在如果回到这个话题,我想先从书里面抽一段话,读给对这本书可能会感兴趣的听众。他说,“在我看来,作为起点,我们无须对此全盘否定”——“对此”就是对于欧洲中心主义的做法,经典的西方艺术史研究的方法——“但我们的确需要建立一个全新的范式以接近多样的非西方艺术,并将其与欧洲、美国艺术相比较。每一古老的传统都有悠久的视觉创作历史和论及视觉形式的丰富文献,因此这一范式需要为每个这样的传统建立一个清晰的模式,一方面为了理解‘历史’和‘历史认识’在此文化中意味着什么,另一方面也为了解数世纪以来,此文化中表述图像和形式的不同术语在其更广泛的社会和文化语境中使用时的意义。”

这就是一种多元比较的倡议,把各种语言看待图像的态度,或者具体的可供比较的物品摆出来,就其中的一些具有共性的或者相似性的东西来进行互相比对,由此增进彼此的认识。比如说我们在看西方的材料的时候,就像刚才陈平老师说的,是持一种开放的、谦逊的态度,并不是说欧洲的经典艺术史我们就不读了,而是读这些经典的艺术史,可以反观亚洲的、美洲的、非洲的艺术。同样反过来,不管是非洲的、美洲的还是亚洲的一些艺术史研究,往往可以倒过来使研究者反观西方艺术史,互相之间提供一些启发。这是他提出来破解潘氏之圈,或者走出欧洲中心主义,通向全球艺术史的比较有可操作性的一条途径。他提出这样的倡议是具有积极作用和善意的出发点的。

刚才令仪提到的这个问题,假如我们要找一些比较点的话,是可以找出很多的。比如说画论,范老师也研究过文艺复兴时期阿尔贝蒂的画论,西方的画论和中国的画论,地球上其他地方讨论绘画的语言的这个问题就可以比较。以前范景中老师也经常提到,西方艺术始终还没有谈论品味,谈论得像中国艺术文献谈品味这么细致的材料。对于非常细微的趣味的发掘,这些方面呈现出来之后,也许能够让其他文明的艺术史发现他们自己属于这一块的一些东西。比方说笔触的问题在中国艺术史里非常重要,甚至包括笔触的程序。一张山水画除了使用西方风格学的形式分析之外,可能更重要的内容是一个个笔触是怎样构成一幅画,并且更复杂的是在笔触的形成过程中,笔触的程序是什么样的。这幅画制作的过程是什么样的?这一点在中国艺术史里面非常重要。某一幅山水画可能最重要的东西不一定是这个画面的结果,而是制作的过程。我们在把这些方面呈现出来之后,回过头去读油画,也许能读到很多原来西方艺术史研究可能还有进一步研究空间的地方。这些都是一些可供比较的点,包括埃尔斯纳教授提到的石棺以及雕塑。雕塑也是一个非常典型的案例,它是一个可以放在全球各地进行多元比较的案例。如果就中国的雕塑而言,就像包括埃尔斯纳和很多其他艺术史家已经提到过的,中国古代不存在西方雕塑这个概念,今天归为雕塑的种种东西里面,其实有各种各样、五花八门的东西。比如说像陶俑,在古代就完全不是艺术鉴赏的对象。

在并置了这些东西之后,彼此之间都会有很多新的发现。我会想到去年推进的关于玛雅艺术史的项目,确实玛雅的雕塑也能带给我们很多反观中国艺术史和反观西方艺术史的观察点。比如研讨班有学者提到的玛雅石像在出土后被埋葬,重新出土又被埋葬。这个问题非常敏锐地冲击到对艺术这个概念本身的重新认识,不是在艺术史的固有框架里来摆这些东西,按照西方的逻辑和西方的系统把在周围发现的东西一件一件地摆到它的博古架里面来。而是这个东西的出现、对它的观察、对它的研究,直接改变了框架,改变了西方艺术史对于艺术的定义。这些我觉得都是比较主义可以带给我们的启发。关于这一点还能举很多的例子。

陈平:关于比较主义,我还要继续学习。我喜欢叫它比较论,因为它是一种方法,而且是一种在文学和艺术当中一种最普遍的方法。而且这不是新方法论,是一个比较古老的方法。比如说外国文学,我们现在都叫比较文学。这方面我还是要继续学习。在视觉艺术领域当中,郭老师对这方面接触的材料比较多,我是完全同意他的一些看法,非常有启发性。也可能这种比较论或者比较主义,不是传统意义上的那种美术比较,或者比较美术、比较文学。

范白丁:我觉得埃尔斯纳意义上的这种比较可能带来的好处,或者有意义的一面,第一就是在不同文化的比较之中,可以找到不同文化艺术现象之间实际存在的关联。关于这一点应该也有很多研究已经证明了不同文化间的连通性,包括我们说最简单的交流,或者文化上的、艺术上的流通,也是在比较当中才发现两件艺术品之间的相似性,再去推导出这两者在文化层面、在实际物理空间上交流、交换的可能性。第二个可能会产生积极意义的地方,就在于我前面也提到了,它可能会让我们自己从另外一个维度更深入、更深刻地理解我们自身文化或者研究当中的某些理论概念。

OCAT研究中心学术总监、中国美术学院艺术人文学院副教授范白丁发言中

刚才令仪也提到有没有什么实例。我想到的就是我在读这本书的时候,发现埃尔斯纳在《图像学的创生》一文里,提到新维也纳美术史学派,他举了泽德尔迈尔的例子。当然这个是按照迈耶·夏皮罗的意义上说的新维也纳学派。他提到泽德尔迈尔的结构式的艺术史研究。什么是“结构”,这种“结构”体现在哪里?他认为这个结构甚至可以帮助我们对艺术品进行鉴定。比如我们看到一个器物残缺了一角,我们通过对于这个时期艺术的整个结构的深刻认识,就能够重建出它缺的是哪个地方,甚至是缺的部位应该是什么样的,因为我们了解它的结构。我们一开始读这种比较晦涩的理论文章,可能一下子不太能够理解他说的结构到底是什么意思。但如果在比较当中,就可能好理解了。这个和中文语境里面看一件绘画作品的面貌,或者一件古代艺术品的面貌是什么有些相似。面貌在中文语境里也是一个比较模糊的东西。我们看到这幅画有一种气象,一种面貌,从而能大概感受到它是属于哪个时期的。

在这种比较当中,一方面我们能够更多了解他们所谓的结构是什么意思,另一方面也对于我们自己在传统的艺术研究语境当中使用的一些概念,比如说面貌,有一个更深的了解。再比如,潘诺夫斯基所说的内在意义,有时候理解起来也是比较困难的。在这种比较当中可能会加深或者说更清晰地让我们认识到之前他者的概念以及我们自身的概念。潘诺夫斯基他在书里也讲了,虽然他认为解释是具有主观性的,但是他也试图通过一些客观的修正手段来矫正主观性。但是泽德尔迈尔则认为即便有主观性,也无损于我们去了解它的客观结构。如果从这个角度去想,我们总觉得中国传统的艺术鉴定是很主观的,有赖于学者深厚的经验。他看到一幅画,他大概知道这是什么时期的面貌。但是我相信他们也会认为这个作品本身有它自己独特的结构,是不以个人的意志为转移的,它有自己的气象,是装不出来的。所以我在这种比较当中,就会联想到艺术史研究思路之间的比较。我就提供这样一个例子。

郭伟其:我想最后用两句话简单谈一下我们所认为的这本书的意义。大家如果对照中英读本,就会看到这本书的英文题目其实是《欧洲中心论的超越》,副标题是《艺术史、全球转向,以及比较主义的多种可能性》。当年为什么会确定现在这样一个中文题目,这也是基于巫老师的建议,更加突出了全球艺术史和比较主义的视角。就像刚才陈老师所说的,埃尔斯纳教授在著作里提到的比较主义,是一个很古老的方法。为什么这样一个古老的方法,对于国内研究艺术史的学者和学生来说很少接触,我想这可能本身就是一个问题。

这个方法有什么好处和坏处,有什么潜力。我想就像埃尔斯纳教授在他的北京系列讲座的最后一句话说的那样,就是让大家来看——“亲爱的北京观众们,你们就是未来”。那么希望大家一起来看一看,他谈的比较主义到底是什么。谢谢。

(以上文字根据新书发布会现场录音整理,经本人审阅。)

· End ·

新书介绍

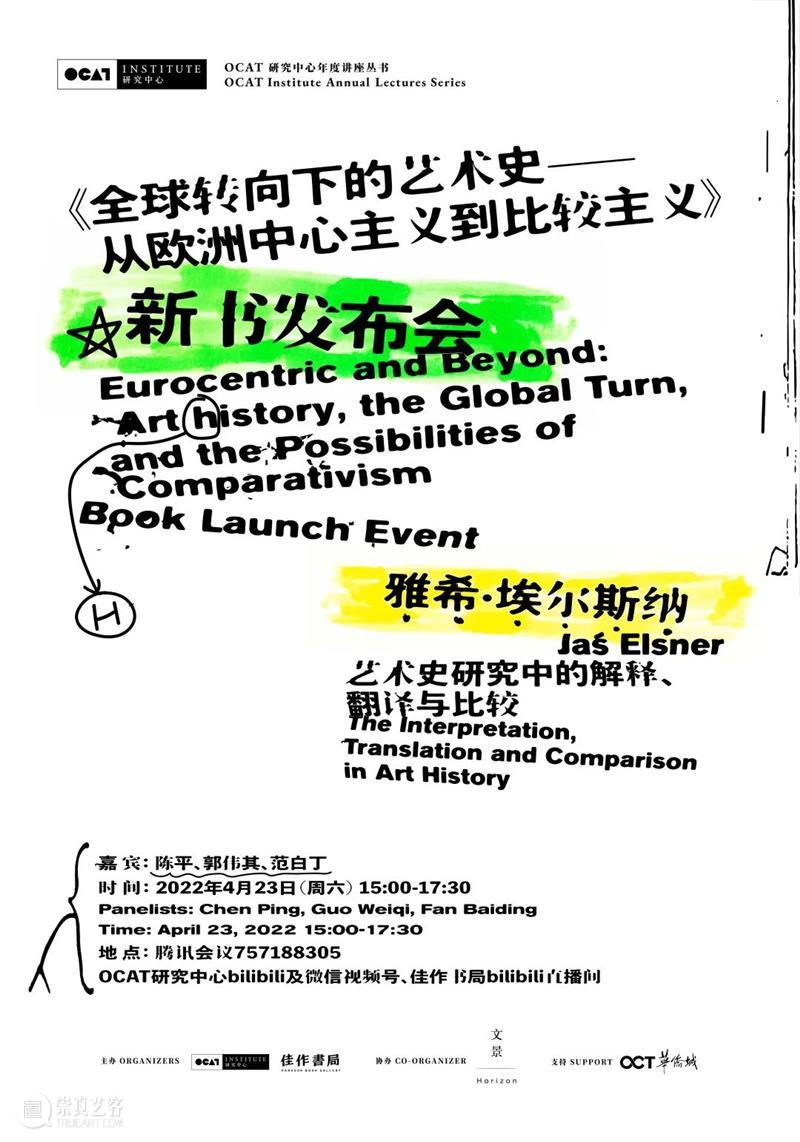

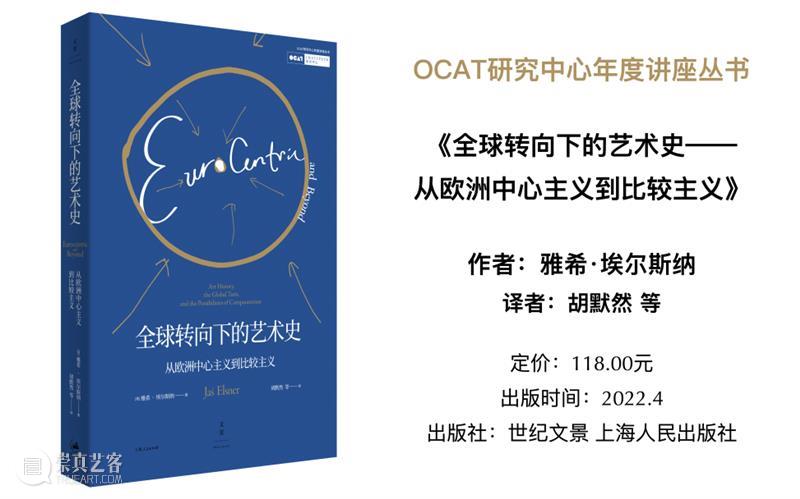

《全球转向下的艺术史——从欧洲中心主义到比较主义》是“OCAT研究中心年度讲座丛书”第三辑,为中英双语读物。本书主要为2017年OCAT研究中心年度讲座系列的成果展示,同时收录了多篇埃尔斯纳的相关论文,以及他对潘氏的一篇核心理论文章的译文。作者就比较主义作为一种可能性如何解决欧洲中心主义的问题,以及如何联结艺术史的过去与未来给出了自己的答案,并力图在理论框架层面为世界范围内的艺术史研究及中国本土的艺术史研究提供新的参考。

预售链接

OCAT研究中心参观须知

为配合北京市的疫情防控最新政策,2022年5月2日起OCAT研究中心展厅及图书馆暂停对外开放,具体开馆时间另行通知。由此给您带来的不便,敬请谅解。

OCAT研究中心是OCAT在北京设立的非营利性、独立的民间学术研究机构,是OCAT馆群的有机部分。它以研究出版、图书文献和展览交流为主要功能,研究对象包括古代艺术和自上世纪以来中国现当代视觉艺术实践,研究范围包括艺术家、艺术作品、艺术流派、艺术展览、艺术思潮、艺术机构、艺术著述及其它艺术生态,它还兼顾与这一研究相关的图书馆、档案库的建设和海外学术交流,它也是OCAT馆群在北京的展示平台。

OCAT研究中心旨在建立一种关于中国现当代艺术的“历史研究”的价值模式、学术机制和独特方法,它的学术主旨是:知识、思想与研究,它提倡当代艺术史与人类精神史、观念史、思想史和视觉文化史整体结合的学术研究传统和开放的学术研究精神,关注经典艺术史著作的翻译出版与现当代艺术史与古典艺术史研究的学术贯通。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享