吴昌硕(1844—1927),初名俊卿,初字香朴、香圃,又字苍石、仓石、昌硕,又作昌石,号缶庐。浙江安吉人,寓居上海。西泠印社首任社长。诗书画印博采众长,自成一家,被誉为四绝,为纵跨近、现代的杰出艺术大师。

吴昌硕篆刻章法的特点,是由他的书体、字法、笔法、边格等多方面综合融汇而成,既有传统的继承,又有个人新的熔铸。以他的书体为例,一反明清印人“大小篆不可混杂”之规矩,而将大小篆或汉篆隶书等综合利用,并能使之统一。这种相反相成的矛盾转化,恰好变成了吴昌硕个人篆刻风格的特点之一,给观赏者留下了难忘的鲜明印象。吴昌硕篆刻个人风格的形成,不仅是某一方面的特殊突破,而是在许多环节、许多方面,都有自己的发展创造,才可能使这种风格更臻成熟与完善。

中国传统篆刻艺术,是一处充满生机、蕴藏着无限丰富的形式美的宝藏,有待我们去深入开采,深入研究。为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,与读者分享西泠名家篆刻及其章法等相关知识。

笔法的动与静

笔的运行成点、画,进而构成字,这运行的过程,其实都是动的过程。但在整个字的结构中,又基本是平稳、均衡的,属于静的范畴;若数字相结成行、成章,又将产生新的矛盾对抗,进入动中。实在运笔过程中,始终是动的行与静的表现两者紧密相结合的不断转换的过程。

在运笔的过程中,动静也是相对的,动得极慢,从某一点上看是静的;同时这快与慢又受到点画结字的限制,如竖直与平卧之笔易显静,斜笔易显动,方正之形的用笔易成静态,圆转之形的用笔,即使缓慢也易显其动感。

篆刻中字的基本结构与用笔,都具有发挥或抑制动与静的作用,只有使用发挥得恰当,方可形成动中有静、静中寓动、动静结合,达到形象生动、内涵丰厚的要求。字的动静主要通过点画的方圆、曲直、粗细、平斜等形态来体现,或舒展,或穿插,或顾盼、呼应以来传情。在表现中要注意动不嫌狂怪,静不能死板。

吴昌硕在篆刻作品中驾驭动静的手法是多样的,且有恰到好处之妙。他的印作多为深厚、稳重、朴实、静穆一路,但并不是呆板,主要是他擅于在诸多较静的点画中,略施变化,或加一二笔则立即化静为动,变得生动起来,与众不同。这正是他画中的“画眼”,好似人之神全在“阿堵”之中一样。这种手法,逐渐形成他篆刻中章法的特点、个人风格的特征之一。如他为闵园丁刻的许多印中的“丁”字,变化多样,有静、有动,有时似静仍有动意。这多由于他的用笔的刚柔、粗细、中锋与偏锋的综合使用所致。尤其是偏锋的使用上,有特创之功。偏锋易扁、易险、易薄,是一般印人所忌讳使用的,但缶翁能在使用中,由偏转正、化扁为厚,使偏侧之锋与正锋相对比,相反而相生,不仅增加了印画用笔(刀)的意趣,同时也增加了印画的运动感、流动感、飘逸感,与平整的结字相对照,产生新的格趣。(上期回顾)

三、偏中有正

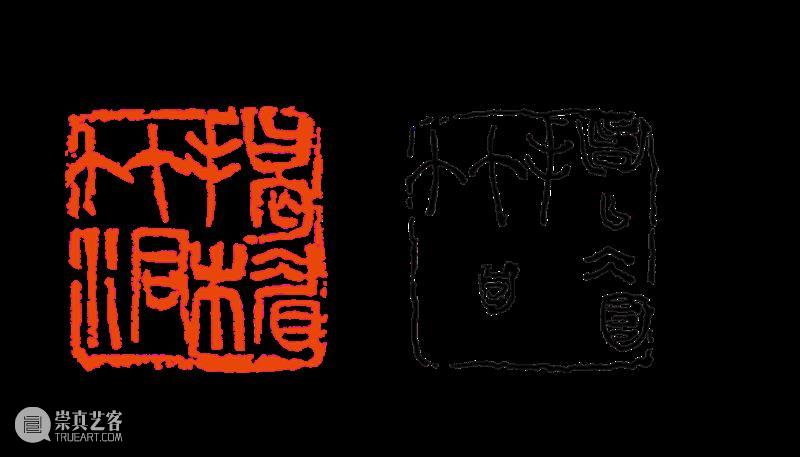

“李盦”基本是竖线中锋细劲、横画多粗、偏中含正。但在具体运用中也绝不这样机械,而是根据笔势自然出入,如“李”字最后一笔可见之。

李盦

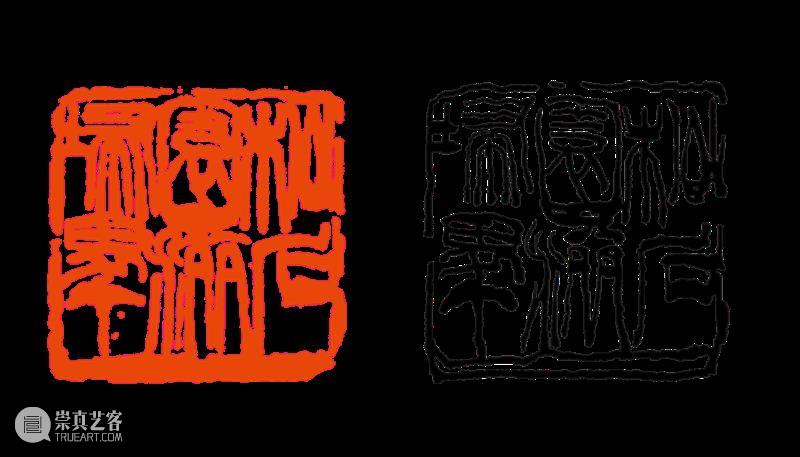

第一方“松石园洒扫男丁”多是横粗直细,但在一笔中也有兼作使用的,如“丁”字一粗横,为中锋→偏锋→偏锋→中锋的综合运行而成。

松石园洒扫男丁

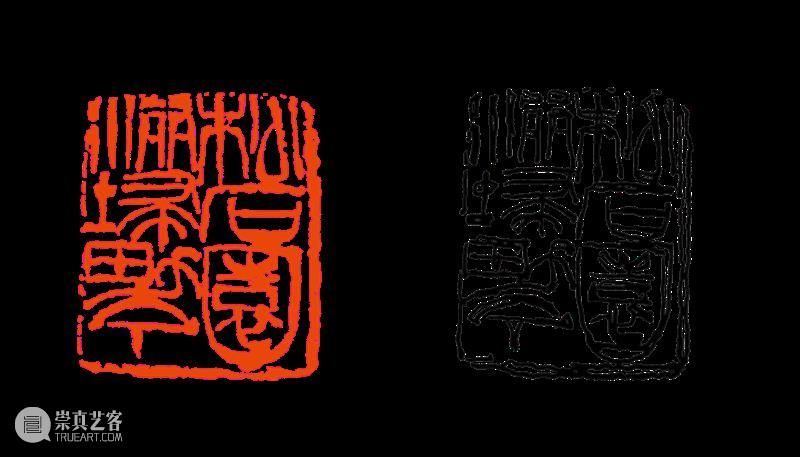

第二方“松石园洒扫男丁”亦是中偏结合,如“扫”字下两左右斜弧,起笔是偏锋继而归正,“丁”字上部,各有偏正,最后一笔是落笔偏,运行中归正。

松石园洒扫男丁

“松石园洒扫男丁”也是中偏锋综合使用。如“石”“园”等字“口”形部,底部较厚重,是由左右两中锋直下至弧转而成编侧,并使之相接叠合,用笔虽是偏锋,但其效果确具中锋,其他如“洒(灑)”字“丽”头两重点、"扫”字“土”旁,亦由偏转正。中偏结合可增加用笔的丰富性与趣味性。

松石园洒扫男丁

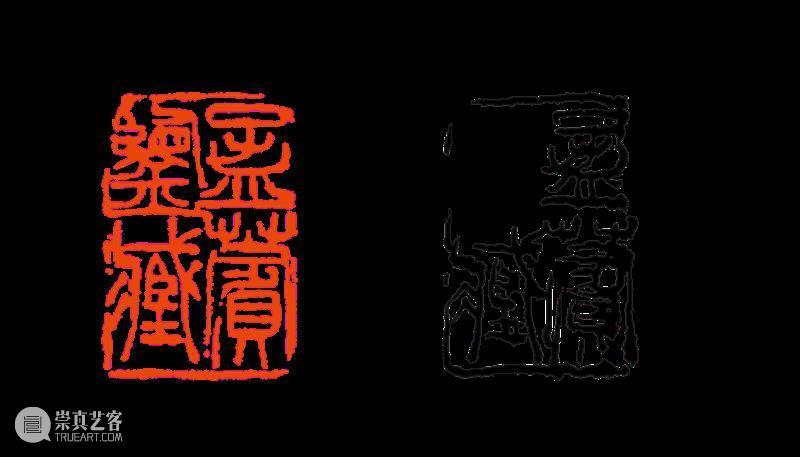

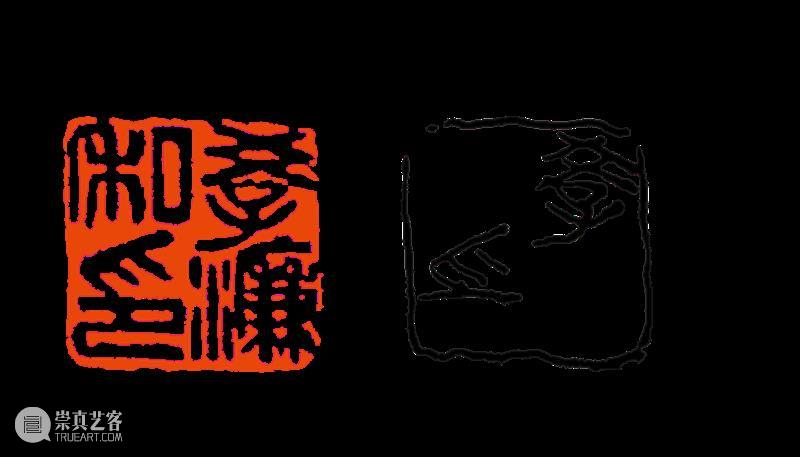

“孟薲鉴藏”横粗直细,偏中结合。

孟薲鉴藏

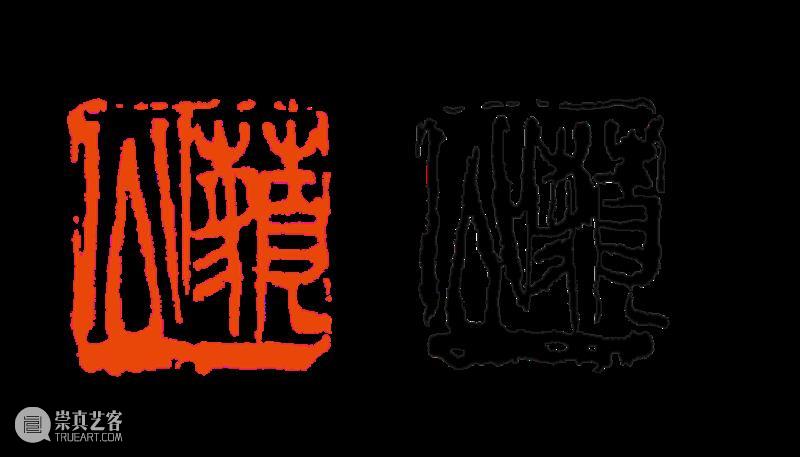

“藐公”亦是中偏结合,如“公”字中“厶”形,中锋下笔最后偏转,第二笔偏转中,再向左转成偏,以与前一偏锋相接成重底笔。

藐公

四、顾盼有情

由笔画组成的形体,在字中有部件之间的顾盼,在各字间有彼此的顾盼,如“寿石”中“寿”字内,各有三个“口”形,用笔与造型三“口”各异,口向是一斜上、一左、一右,同时又互有顾盼之情。加之“石”字中亦有一“口”,则全为正向上。总观全印,四“口"各有所向,两字之间又互有顾盼呼应,形成全局之团结。

“揭楣竹洞”,印中除了“揭”之“手”部与“竹”字三部件形异而趣同外,另在“揭”之首“曰”、“楣”字“目”部、“洞”字“口”部,皆有三“口”形排在印中三角处,互有顾盼。

揭楣竹洞

“系出延陵”,“系”之近“口”之形与“陵”字“阜”部三“口”之形,亦有互为顾盼之趣。另“出”与“延”字间的曲笔亦有顾盼之姿。

系出延陵

“学濂私印”,“学”宁之数斜笔,与“印”之“爪”部之斜笔构成全印右左下间的顾盼传应之势。

学濂私印

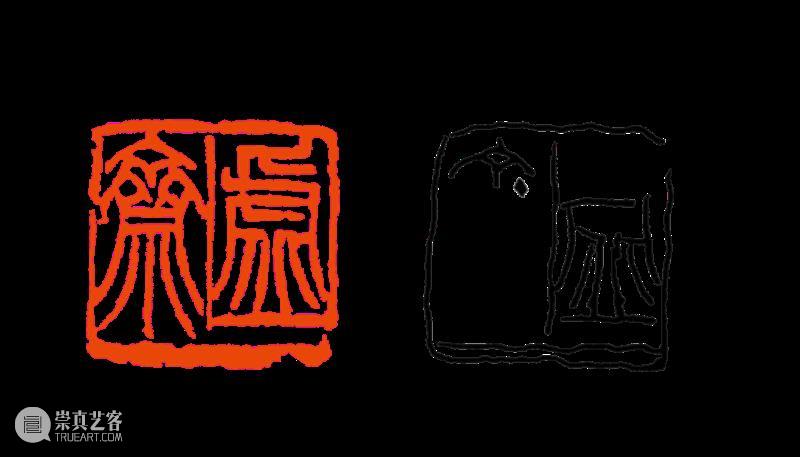

“虚斋”一印,两字横排,故其竖画长而多,且各有用笔之区别,有的垂露、有的悬针、有的出锋飘逸、有的藏锋沉着,彼此之间互为对称,各有照应。

虚斋

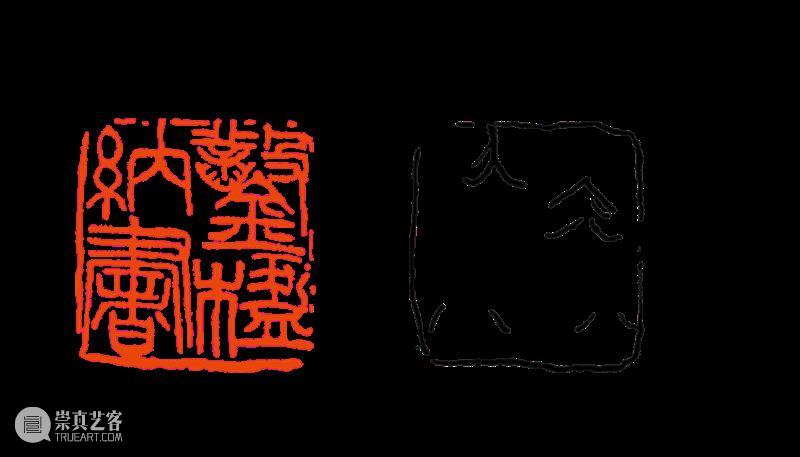

“凿楹纳书”整个印面多为横平竖直之画,但各字中又各有一二对以上的左右相对称的短斜笔,互为顾盼,“凿”字为多;又如“金”下两曲点,与“楹”字“皿”部二曲点,“纳”字“系”下“内”部之“人”,与“书”字中下的两点等,均构成各字中的互为照应之点,同时也构成全印中的生动变化与顾盼之点。

凿楹纳书

编辑:高佳晨、陈榕(实习)、许齐(实习)

推荐阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享