“青年实验空间项目”秉承推动中央美术学院青年教师在策展与创作方面多维探索的共同理念,由美术馆与党委教师工作部(人事处)、教师发展中心联合打造,使其成为青年教师创作研展、展览策划、藏品研究的一块实验田。项目落地美术馆二层半的“项目空间”,该空间已有近十年的积累和积淀,见证了一批青年策展人、青年艺术家以此为职业规划的起点,逐步成长为艺术界的中坚力量。

2022年开年之际,经重新整合与揭幕启动,“青年实验空间项目”正式对外发布,并面向中央美术学院的青年教职工征集方案。自1月1日公开征集至3月18日截止时间内,美术馆共收到完整提报方案共13份,其中团体方案7份,个人方案6份。这些方案在完成度和研究性上均表现不俗,在立足自身的研究与创作的基础上,提出了以区域文化研究、未来世界探知、跨学科联动、艺术史命题和艺术创作实践等问题,并以此展开多元思考与视觉呈现。

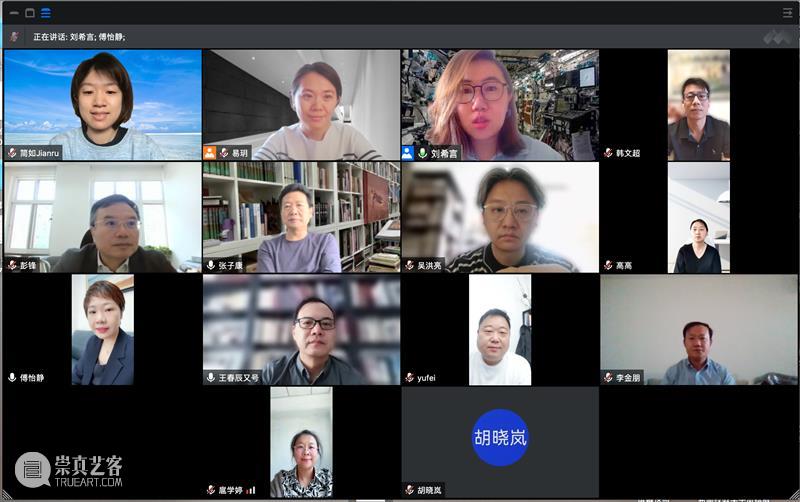

5月7日,围绕征集方案,工作组组织了线上评选会议。美术馆书记韩文超、教师工作部部长兼人事处处长傅怡静分别介绍了“青年实验项目空间”筹办的初衷与目的,并对此项目引发的热烈反响、征集方案的深度和广度,以及筹备工作的稳步推进表示了肯定。评审组对13个提交方案进行了详细审看和细致讨论。评审组由校内外专家共9位组成。其中,校外评审人员为活动特聘专家:北京大学艺术学院院长彭锋、北京画院院长吴洪亮;校内评审人员为活动主办方代表:美术馆馆长张子康、书记韩文超、副馆长王春辰、副馆长高高,教师工作部部长兼人事处处长傅怡静、副部(处)长郁飞、副部(处)长扈学婷。美术馆学术部刘希言、胡晓岚、易玥、金简如以及教师工作部李金朋作为工作组成员协调安排了此次会议的流程环节。

经过评审组的反复讨论与匿名投票,最终选定3份团体方案与2份个人方案(排名不分先后):

入选团体方案

以小组形式围绕一个主题进行的实验性展览策划与实施方案,包含师生团队项目

1

虚身棱镜——技术中介与知觉错置

方案团体:

耿雪(中央美术学院雕塑系讲师)

肖怀德(中国艺术研究院文化发展战略研究中心副研究员,北京大学文化产业研究院副研究员)

夏彦国(独立策展人)

方案概述:

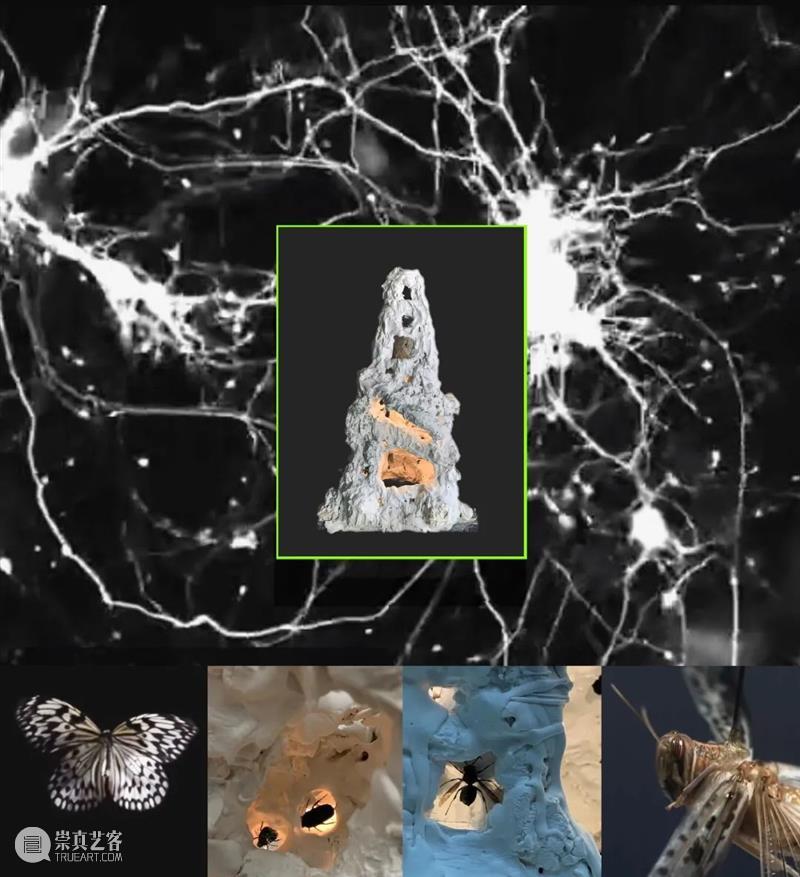

本次展览希望探讨这样一个话题:“在技术和疫情双重环境和境遇下,人对外部世界的感知和反馈的新情况、新关系。”这种新的知觉反馈机制形成,有多重因素的影响和触发: 比如,有新的技术中介的加入,人与自然世界之间互动经验的变化,有人类对自身知觉的新的科学探索与认知升维,新的社会政治和资本意识形态等。

“虚身棱镜”方案作品图

2

第二人生

方案团体:

张凡(中央美术学院设计学院副教授)

迟思齐(中央美术学院设计学院研究生)

於珮妮(英国皇家艺术学院研究生)

朱琳茜(英国皇家艺术学院研究生)

方案概述:

展览拟邀请8位(组)青年艺术家参展,在“元宇宙热”的今天,他们在突破首饰边界并探索其更多可能的过程中,进行了一些具有独特视角与个人风格的有趣尝试。当首饰隐形,它们将如何与身体产生关联?虚拟穿戴是否只是滤镜的另一种噱头?元宇宙中的时尚是如何履行其身份表达功能的?

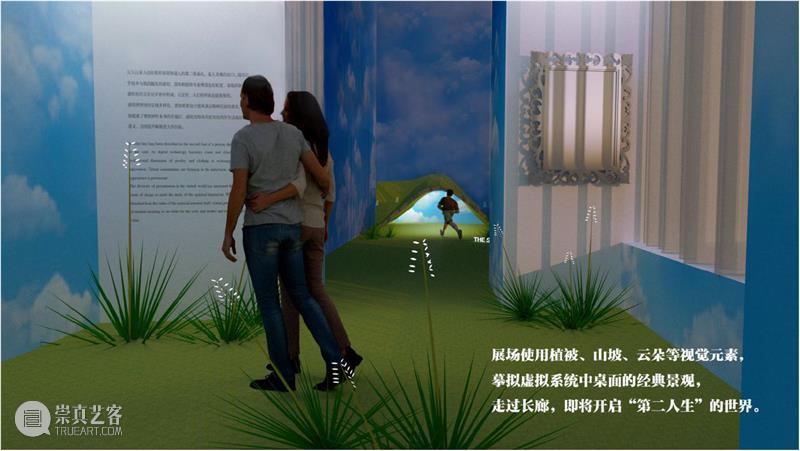

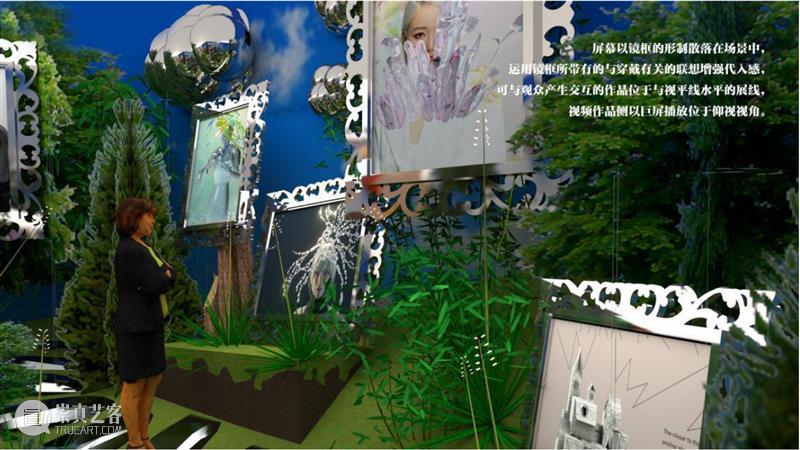

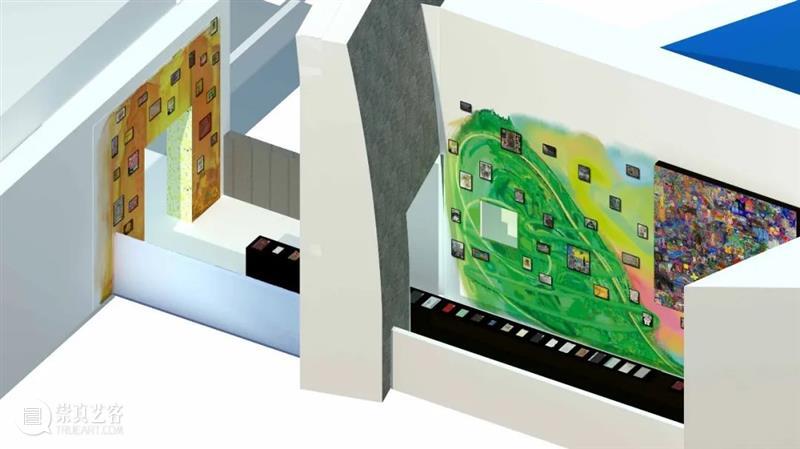

“第二人生”方案空间效果图

3

声活——音乐与生活美学展

方案团体:

康俐(中央美术学院艺术管理与教育学院党总支副书记、美术博物馆虚拟策展实验室副主任)

中央美术学院学生团队

中央音乐学院学生团队

方案概述:

本次展览包含实验先锋音乐、人工智能、家居设计艺术等要素,邀请中国当代青年作曲家、声音装置交互设计师、家居设计师们进行深度谈论,我们希望能为您发掘更多“声音”的可能性,展现各行业对“声音”与“音乐”的理解与应用。同时,还将以跨界音乐会的形式,给予观众多元的、深刻的艺术体验。音乐可以被看见,可以被触摸。

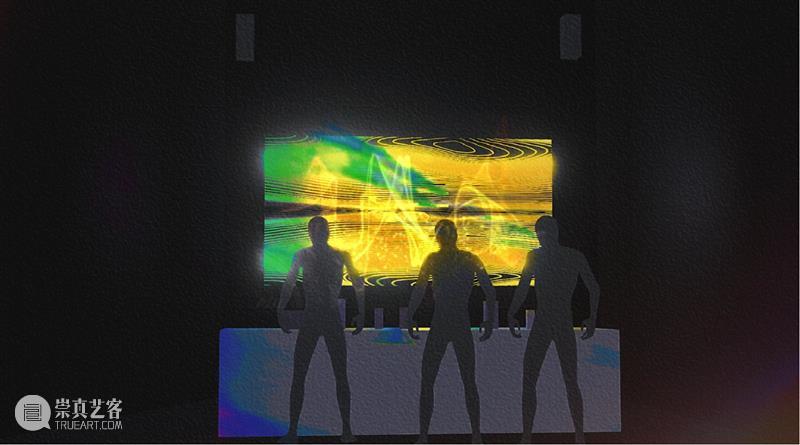

“声活”方案装置效果图

评审组对入选团体方案的点评

彭锋:我们选择这三个团体方案跟空间的特殊性有关系,这是一个异形的展厅,适合一些能灵活处理空间的项目,我对方案在空间中的落地很期待。我个人比较喜欢“声活——声音与生活美学展”,充分展开了央美和其它院校的在跨学科实践上的合作。

吴洪亮:项目所在的空间有两个特点,一是它的实验性,我们都看到了入选方案提报人在实验性上的愿望;二是如何运用好小型且异形的空间,希望方案在深入推进和落实时可以在空间利用上更尽兴。其次,如何把预算用好也是策展人和艺术家需要面对的问题。

张子康:入选方案都符合央美美术馆的学术方向,展现了青年人的实验性和前沿性,有活力的空间也让他们能在此形成有活力的讨论。

王春辰:入选方案得到了评审组的共同认可。策展要突出创新和实验,以及和空间有所关系。三个团体项目均体现了开放性和对前沿的实践,方案“虚身棱镜”讨论了人在时代中的状况,方案“声活”体现了美术与音乐的结合,“第二人生”指涉元宇宙等,这些思考都相对前沿,凸显了美院新一代青年的活力。在后续的方案落实过程中,提报人还需跟美术馆团队共同推进,虽然空间不大、预算不多,期待展览的影响超出空间本身。

入选个人方案

一位青年教师的新作/近作展览方案,其中需包含另一位青年教师作为策展人为其构思的展览策划案

1

结晶——不确定的生成

方案艺术家:

张晓雪(中央美术学院附中讲师)

方案策展人:

赵炎(中央美术学院编辑部副教授)

方案概述:

本次展览意欲探讨当下艺术创作过程中知觉图像在处理和生成过程中所处的复杂性。一个图像的生成并非是循着某种确定意象的单向建构,而是一种如德勒兹所言的块茎式的生长,是艺术家主体的客观经验、生活记忆、历史印记、技术加工、数据编码等多重因素共同作用而形成的结晶。结晶是一种隐喻,表面上象征着作品最终呈现出来的结果,但是我们似乎永远也无法确定思维的溶液最终究竟会以何种形式析出何种形态的结晶,而结晶的这种不确定生成恰好是最迷人的。

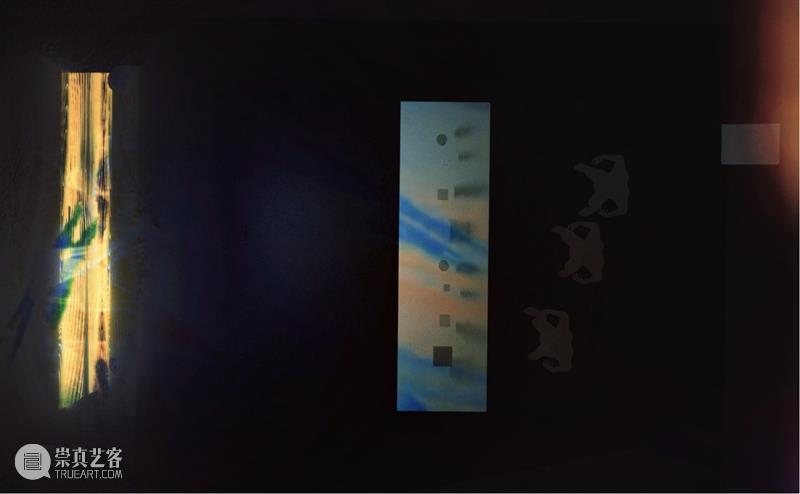

“结晶”方案效果及作品图

2

化梦

方案艺术家:

李洋(中央美术学院壁画系副教授)

方案策展人:

纪玉洁(中央美术学院美术馆设计部主任/总监、副研究员)

方案概述:

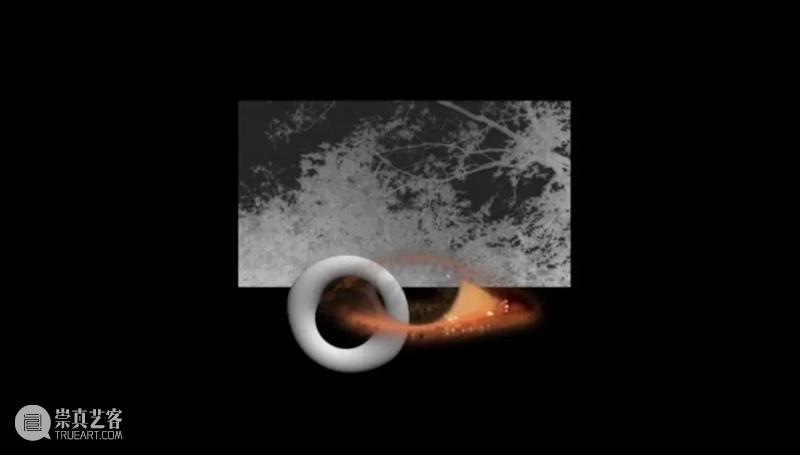

展览“化梦”是对李洋艺术创作的一次阶段性总结和学术梳理,汇集了李洋近些年来几个系列的作品,油画、壁画、NFT(加密数字艺术)、装置、图形设计、陶瓷、社会行为艺术以及艺术家日记、手稿、纪录片共同建构了一个时空交错、虚实交融、浪漫与逻辑并存的超现实图景。

“化梦”方案空间效果图

评审组对入选个人方案的点评

吴洪亮:这两份个人方案从思考深度和呈现状态都很好,一松一紧,相信观众也能通过这两个展览来理解青年艺术家多重的创作状态和关注焦点。

彭锋:方案对空间的利用也不错,且能充分考虑到各类实施的因素和条件。期待央美的青年教师充分展开在艺术观念和创作媒介上的拓展。

张子康:方案体现了艺术创作的很多新观念和新想法,也很符合美术馆的整体学术形象。期待在这个空间中,大家可以推动更多共识,并以此能实现社会价值。

傅怡静:入选方案均能将艺术家创作与策展人的学术思考紧密链接,并充分融入美术馆公共空间中,以此推动小空间里创作研究与教学间的促进,以及与社会的互动。

王春辰:两个方案对空间都利用得很好,且呈现得很整体。我们可以看到两位提报艺术家都形成了自身有体系化的艺术语言,策展人也在尽力让作品与空间形成互为关照的对话。

入选方案将逐一落地于“青年实验项目空间”,敬请期待!

主编 / 何一沙

责编 / 吴靖

识别二维码,关注我们

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享