“创业:新中国工业题材宣传画展”是继“庆丰收:庆祝中国共产党成立100周年农业宣传画、年画展”后,从工业题材出发的馆藏专题研究展宣传画系列展第二回。

宣传画由于其媒介的特性,在二十世纪五六十年代的语境中,在艺术传播和艺术创作中扮演着极为重要的角色,是研究新中国美术史重要的视觉图像。宣传画在视觉语言上不仅具有鲜明独特的图像风格,其还彰显出特定的精神导向,其集艺术性和社会性于一体。工业题材的宣传画中紧紧围绕生产建设类图像展开,例如“工厂”、“钢铁”、“石油”等成为了宣传中不可或缺的图像或精神象征,无论是在选取的题材和场景中,还是创作的手法上都呈现出“类型化”、“典型化”、“理想化”的特点。与其他绘画类型相比较,宣传画具有强烈的视觉冲击力,同时也具有极强的宣传引导性。

此次特别邀请本次展览的策展人、四川美术学院艺术人文学院策划与管理系主任李庚坤,围绕工业宣传画,更进一步解读工业题材的宣传画的线性发展脉络及核心视觉图像的建构和风格表达。

四川美术学院美术馆(以下简写为美术馆):宣传画为什么会成为新中国美术时期重要的艺术媒介?

李庚坤(以下简写为李):宣传画的英文是“poster”,“poster”可以对应的中文词汇有三个:“招贴”、“海报”和“宣传画”。宣传画,最早是以一种宣传工具出现的,比如木刻、漫画、连环画、新洋片等,只要起到了政治宣传作用,都可以称为广义上的宣传画。而我们今天所说的作为绘画门类的、具有特定视觉形式的“宣传画”及其名称,实际上是在1949年以后才出现并固定下来的。其出现的原因除了苏联影响之外,主要是与1950年代初新中国的美术任务有关。1953年国家曾召开第二届文代会,明确了当时的美术任务:“提高”和“普及”。“提高”,指的是技术和艺术家思想上的提高;“普及”,就是指延续延安文艺座谈会的思想,即为广大的人民群众服务,为政治宣传服务。宣传画之所以能普及有几个原因:第一,是因为其媒介性,它的创作周期很短因而可以快速宣传;第二,是内容更新的速度非常快;第三,是视觉形象通俗易懂,能让老百姓迅速理解国家的方针政策;第四,由于新中国早期的建设时期的需求,需要宣传画来进行宣传。

《走大庆的创业道路,学大庆的严细作风》

大连机车厂工人美术组 人民美术出版社 天津人民印刷厂 73.5×50cm 1977年

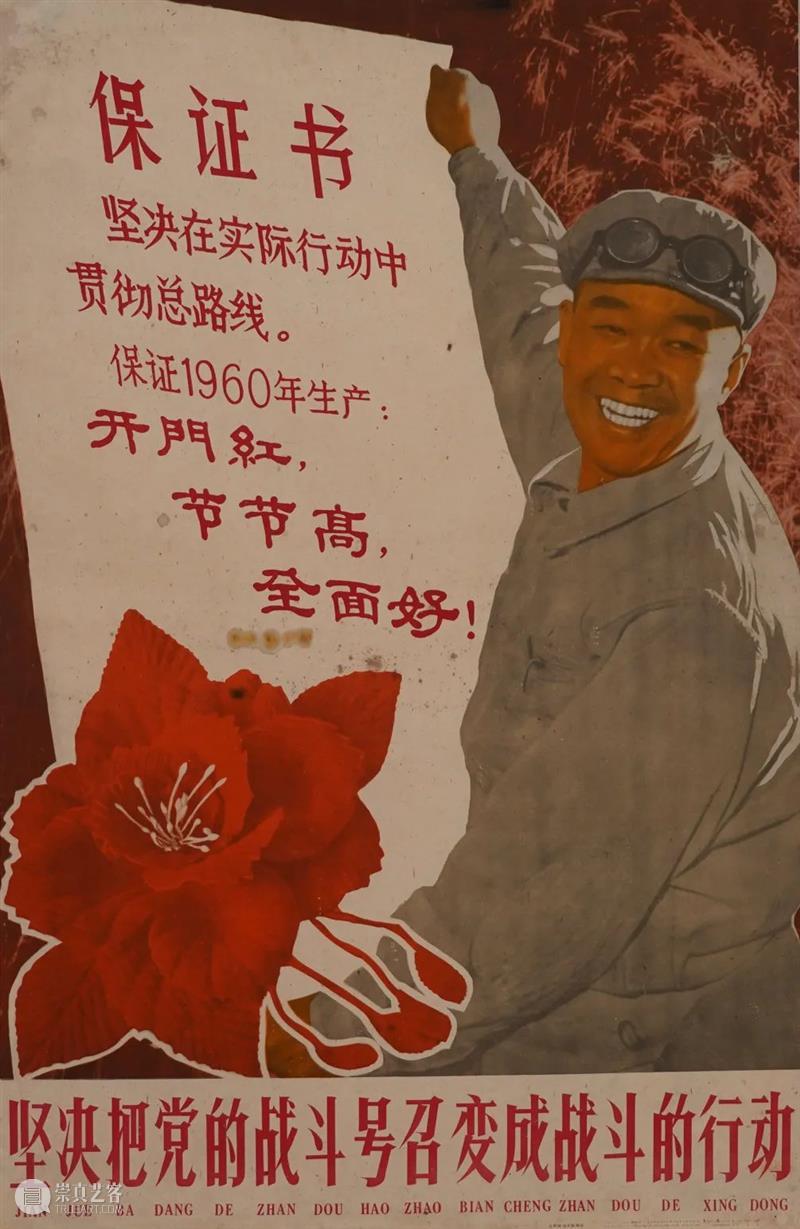

《坚决把党的战斗号召变成战斗的行动》

王朝桢 陆永桢 上海人民美术出版社 京华印书馆 77×53cm 1959年

《昨日的奴隶 今日的主人》

钱大昕 上海人民美术出版社 中华书局上海印刷厂 53×77cm 1957年

美术馆:工业题材的宣传画其功能和诉求是什么?

李:“宣传画”其实可以拆分成两个部分,“宣传”和“画”:前者强调它的工具性和实用性,而后者则强调作为艺术的本体属性,以及像纯艺术一样的“永恒的价值”。工业题材宣传画的工具性有两点:一是针对宏观层面的“宣传”。即对国家的工业政策、现代化理想、生产目标的宣传和普及;二是针对微观层面的“动员”。即在宏观的政策下,每个微观的个体应该做些什么,怎么做。同时,工业题材宣传画在美学上也有它的诉求。中国宣传画中彰显了新时期工人阶级劳动热情高涨,城市与农村和谐发展的精神面貌,生产力被视为一种乐观、积极的现代化力量……因此呈现出一种社会主义审美现代性。

《以优异成绩向中国共产党第十一次全国代表大会献礼》

梁二柱、马洪琪 人民美术出版社 北京人民印刷厂 72×99cm 1977年

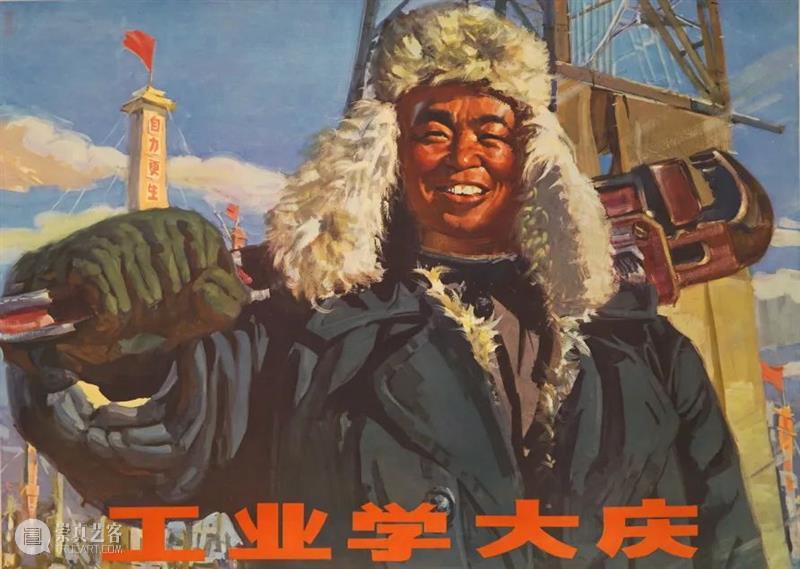

《工业学大庆》

山东省展览工作室供稿 山东省人民美术出版社 77×53cm 1972年

《铁人精神永放光芒-向中国工人阶级的先锋战士王进喜同志学习》

南充地区美术组创作 四川人民出版社 54×77cm 1972年

美术馆:苏联宣传画与波兰宣传画的特点分别是什么?他们对新中国宣传画的风格形成产生了怎样的影响?中国宣传画还受到了德国摄影蒙太奇的影响?

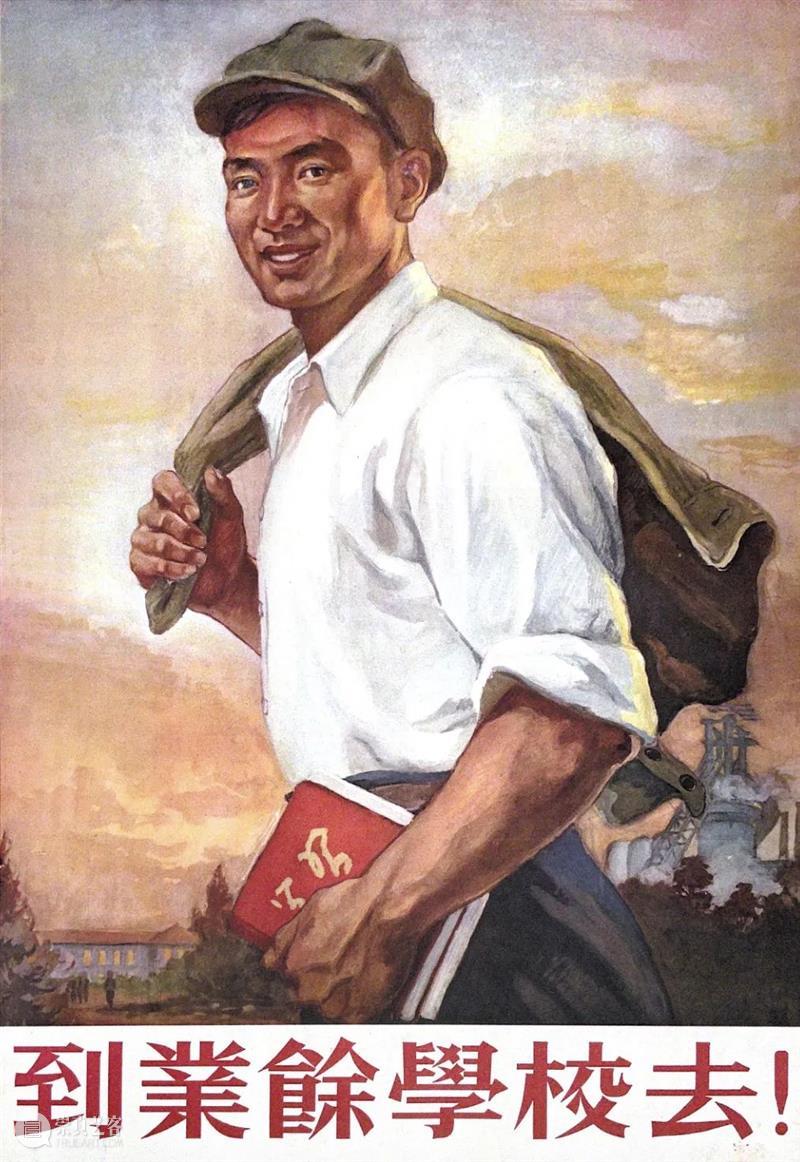

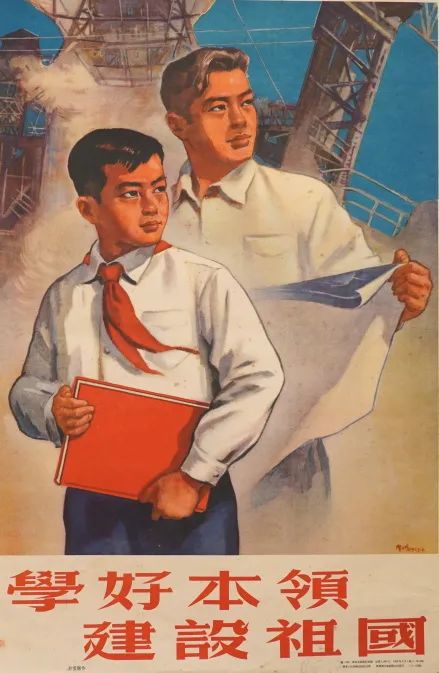

李: 新中国的宣传画最初的学习对象是苏联。1951年4月3日,由中苏友好协会总会、全国美协、中央美院联合举办的“苏联宣传画和讽刺画展览会”在北京开幕,引发了美术工作者的高度关注。1952年《人民日报》发表社论《向苏联艺术家学习》,同时掀起了向苏联艺术家学习的热潮,此后,很多艺术家尤其是对于苏式的人物塑造和构图组成方面进行了深入的学习。苏联宣传画的风格特征强调弱化背景,减少细节,很少勾线,直接采用水粉水彩上色,主体人物往往有固定的动作,具有雕塑感,在图像下方配有宣传标语。例如由朝花美术出版社、北京工人日报印刷厂出版的张汝济的作品《到业余学校去》等。

《到业余学校去》

张汝济 朝花美术出版社 北京工人日报印刷厂 77×53cm 1955年

《学好本领 建设祖国》

俞云階 华东人民美术出版社 77cm×55cm 1953年

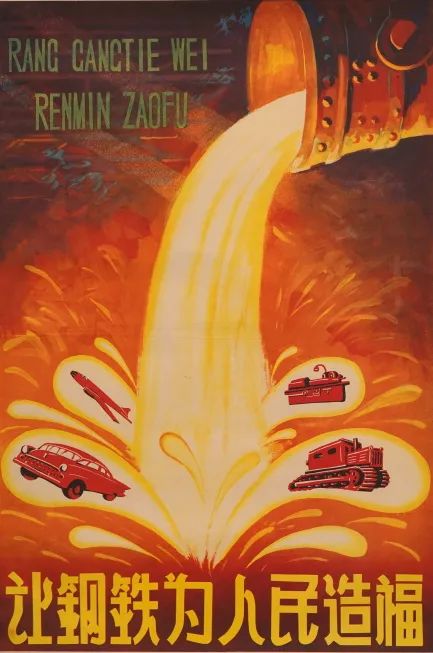

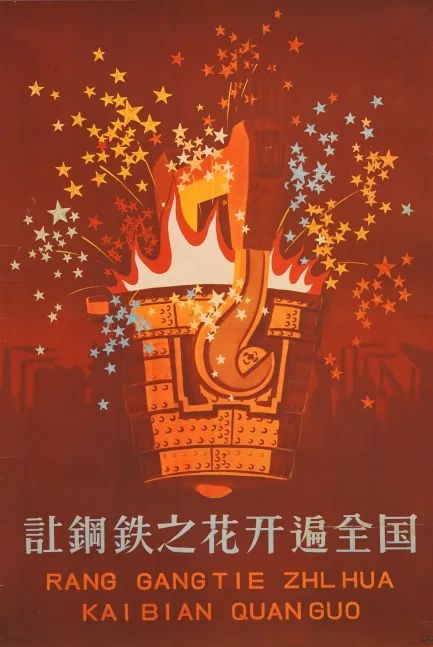

除此之外,还受到波兰宣传画的影响,1955年,在北京举办了“波兰宣传画和书籍插图展览”,同时召开了“宣传画座谈会”,以此探讨关于宣传画的创作问题。波兰的宣传画与苏联的宣传画不同,波兰的宣传画更强调画面中创意性的设计、构成感和装饰性,注重概念和鲜艳的色彩,画面中没有具体的人物形象,而采用具有象征意义的符号,选择一种迂回的方式,用一件事物进行隐喻。例如不直接体现工人,而是用一个大钢包来暗喻工人,比如在此次展览中展出的宣传画《让钢铁之花开遍全国》,像这种间接的表现方式以及简明的设计感就来自波兰的宣传画风格,用抽象的风格和象征的手法来宣传表现。

《让钢铁为人民造福》

西安美专工业系集体制作 长安美术出版社 中国人民印刷公司 77×54cm 1958年

《让钢铁之花开遍全国》

林汉杰 上海人民美术出版社 上海市印刷一厂 77×53cm 1958年

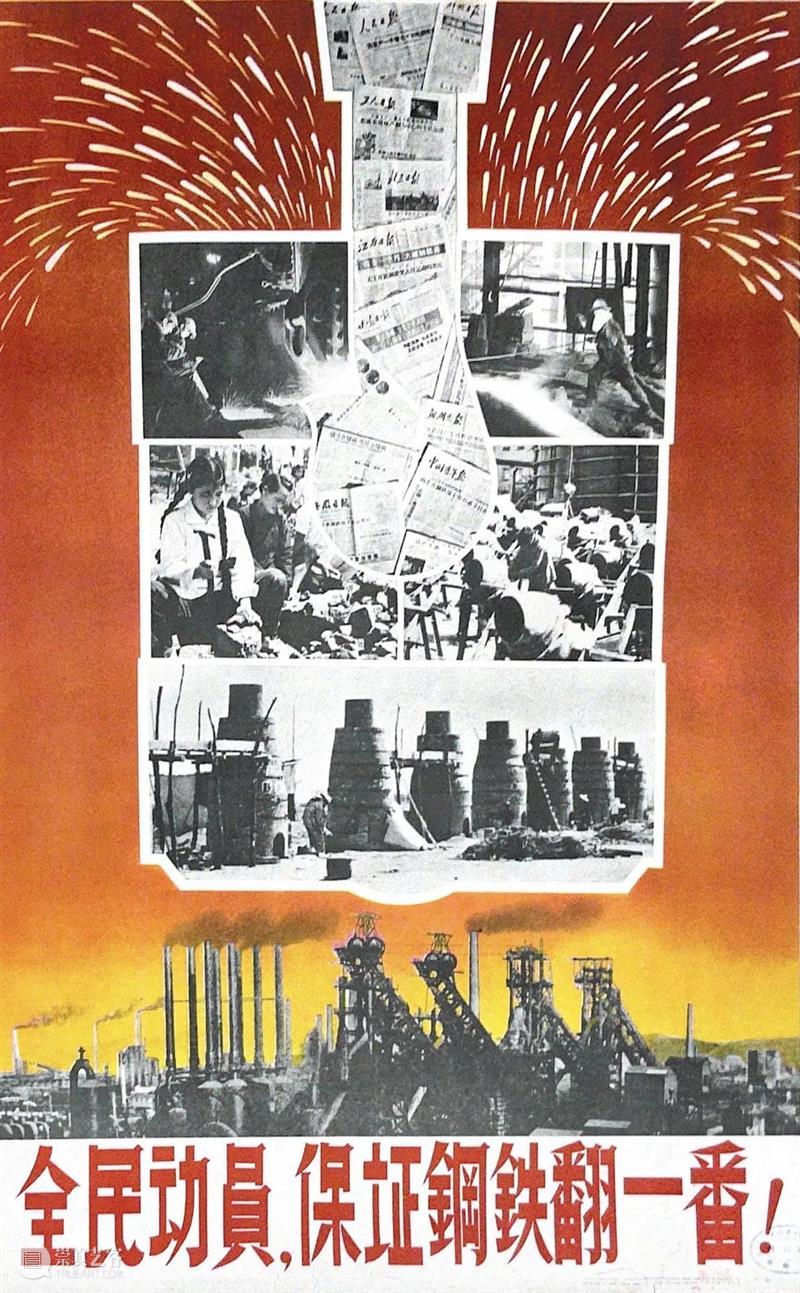

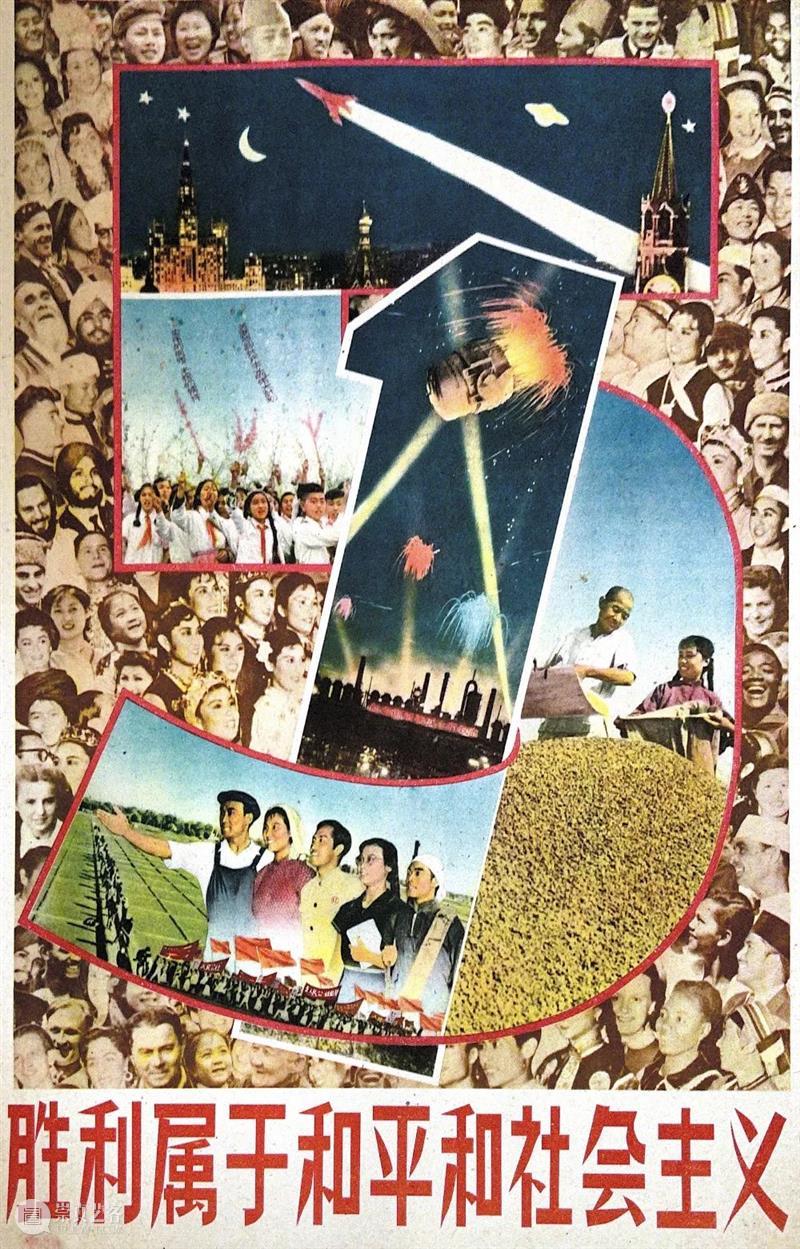

同时中国宣传画还受到德国艺术家哈特菲尔德照相蒙太奇的影响,在1958年左右这种风格变成了主流的形态。照相蒙太奇有两个源头,一是欧洲的先锋派,比如达达主义、未来主义;二是苏联的先锋派,比如马列维奇的至上主义,塔特林的构成主义。现实主义的蒙太奇将自己看见的所有真实物品经过裁剪、并置、拼贴做成像档案文献的形式,它重视的不是图像,而是以文献的形式去展现“我”的所见。例如此次展出的由上海人民美术出版社、上海市印刷一厂出版的《全面动员,保证钢铁翻一番》。还有一个原因是这种拼贴具有一种夸张的感觉,这与中国当时强调夸张浪漫想象的革命浪漫主义与革命现实主义相结合的文艺政策是相契合的。

《全民动员,保证钢铁翻一番》

上海人民美术出版社 上海市印刷一厂 77×53cm 1958年

《胜利属于和平和社会主义》

本社制 上海人民美术出版社 上海市印刷一厂 77×53cm 1959年

美术馆:此次展览中,有一些作品在塑造方式和风格上区别于苏联、波兰或德国的宣传画,更像是传统年画的表达方式?年画的表现语言和苏联等宣传画的表现语言有什么不同?

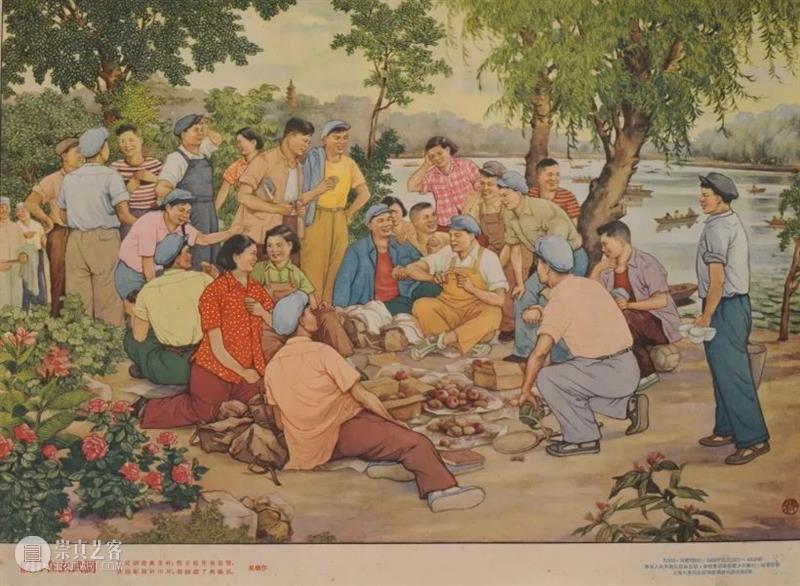

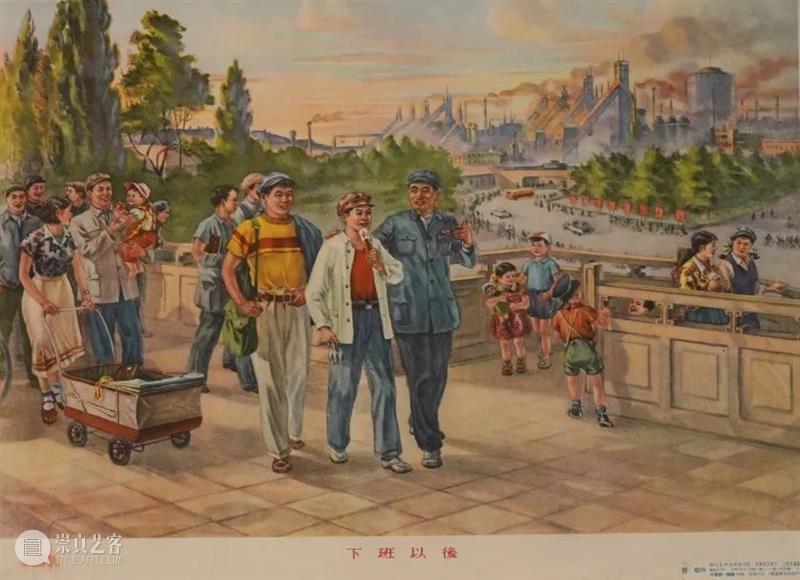

李:本次展览虽然是宣传画展,但其中也有一部分作品是年画。这种风格和苏联、波兰等地的宣传画风格不同,年画主要是以“单线平涂”,叙事性比较强,细节也比较丰富,尺寸略小,装饰感强,强调民族形式,适合室内的近距离观看;宣传画,主要是以人物半身像为主,中心形象突出,下方配有宣传口号和文字,视觉冲击力强,尺寸较大,能够在更大的公共空间中捕获人们的注意力。

《假日在玄武湖》

吴夔 华东人民美术出版社 海军印刷 53.5×38cm 1953年

《工人进大学》

陈翔龙 上海人民美术出版社 77×53cm 1955年

《下班以后》

赵敏 朝花美术出版社 上海印刷一厂 38×53.5cm 1955年

美术馆:在宣传画的人物塑造中还有鲜明的月份牌的塑造方式?

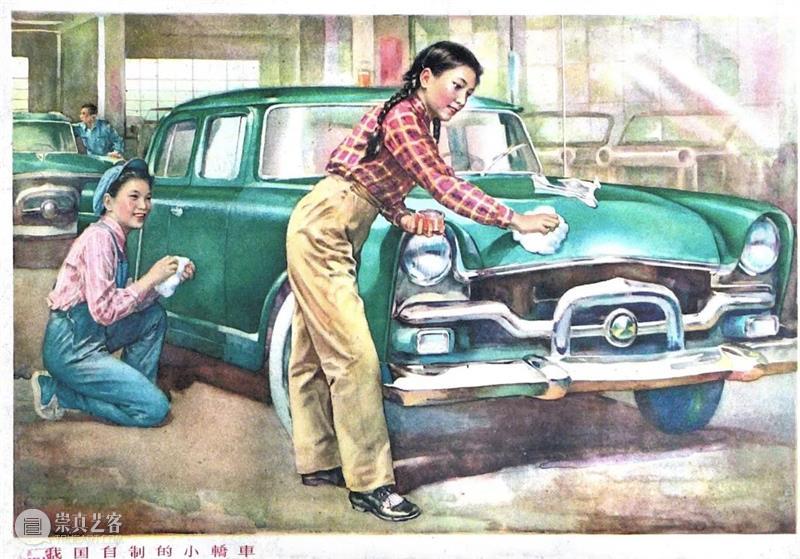

李:月份牌创作主要使用的方法是擦笔水彩画法,它起源于近代上海商业招贴,画面效果细腻柔和,形象逼真,深受老百姓的喜爱,代表画家有金梅生、金雪尘、李慕白等。在1950年代早期,月份牌画家虽然其在技法方面是相当成熟的,但是面临的问题是仍然在用画千金小姐、贵妇、美人图的方法来描绘劳动人民,因此这批画月份牌的画家收到了大量的改进建议,其画面传达的旧思想不能表现新生活、新思想。1959年上海人民美术出版社出版了《十年来上海年画选集》,里面收录了都是经过改进后的月份牌作品,终于使新内容、新思想与旧形式之间达到了一定平衡。

《我国自制的小轿车》

李慕白 上海人民美术出版社 大业印刷厂 53×77cm 1960年

美术馆:从传统月份牌式的塑造方式转变到新内容、新形式、新思想的融合,从侧面反映了宣传画也反作用于创作者的创作?

李:根据创作要求,一方面艺术家会改进自我的创作手法,同时,也会修改创作的内容。例如,艺术家会收到一线工人的建议,他们会指出画面中所描绘的工人行为是不符合实际的,比如张怀江创作的宣传画《提高工程质量,努力建设祖国》:画面中一个建筑工人停下手里的活与监工的技术人员交流,有工人观众就指出这种场景不符合现实,工人在工作的时候,即使身边有人也不能停下来,因为手上的工作不能停,停下来水泥就凝固了。这个反过来就说明什么?强调艺术家要到生产一线去,真正了解劳动人民的生活,所以,宣传画的创作对于艺术家具有强烈的启发。

《耐心教虚心学》

杨之光 湖北人民出版社 武汉印刷厂 52cm×77cm 1955年

《友谊》

王盛烈 朝花美术出版社 上海市印刷一厂 53.5×38cm 1955年

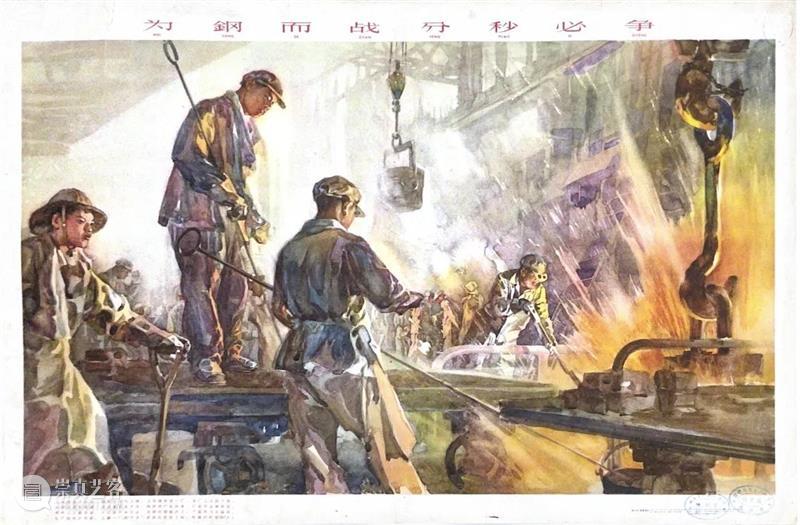

《为钢而战分秒必争》

谢之光 谢慕莲 上海人民美术出版社 中华书局印刷厂 77×53cm 1958年

美术馆:在新中国工业题材的绘画创作中,人物形象的类型和塑造特点是什么呢?我们能看到人物保持着一种饱满的精神状态。

李:在动作方面,这与苏联的宣传画形式息息相关,它是对苏联宣传画中雕塑式人物造型和动作的模仿。在早期宣传画中,由于没有找到本土化的方法,人物的动作往往较为单一,不协调。1960年代中后期,宣传画中的人物造型呈现出一种舞台感,精神状态方面,由于宣传要面向大众,所以展现大众喜闻乐见的形象,符合大众的审美,宣传画中的人物的精神状态都是极为饱满、健康、积极、强壮、坚定。另外,1970年代出版社会定期出版《工农兵形象选》,里面收集了很多“标准”的人物形象,目的让专业画家借鉴,让非专业画家临摹。这一形象,既是出于美学和美术的要求,也是出于大众复制的实际需求。从整个展览来看,第一个单元的作品形式丰富,第二单元的作品更具活力,风格、样式趋于成熟,到了第三单元已经开始固化了。

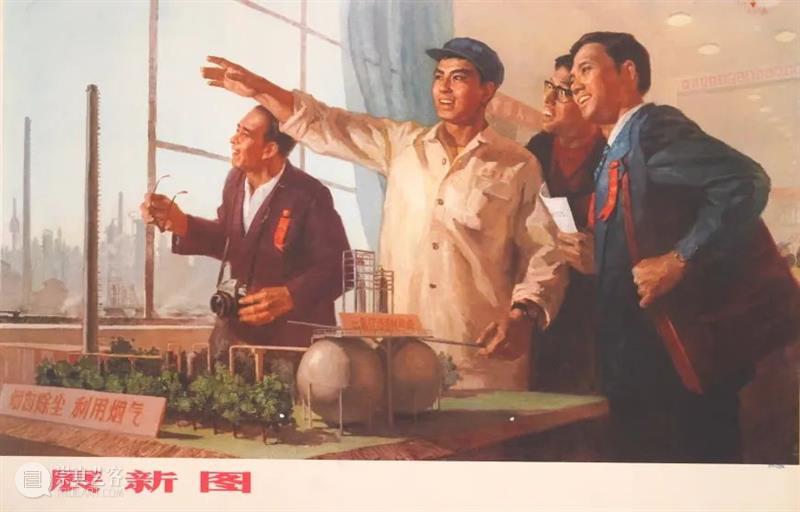

《展新图》

苏民 胡依仁 上海人民出版社 上海印刷一厂 43×74cm 1975年

《向工人阶级学习》

梁岩 河北人民出版社 77cm×53cm 1972年

美术馆:新中国工业题材的宣传画的创作中,创作队伍是由哪些人组成的?

李:创作主体也有“狭义”与“广义”之分,即正式出版社出版的宣传画和非正式出版的宣传画之分。“狭义”的政治宣传画创作主体分为两部分,一部分是美术出版社内部创作组的专职画家,像上海人民美术出版社的哈琼文、翁逸之、钱大昕等。但当专职画家无法完成如此大规模的宣传画创作时,出版社还会向社会征稿,比如说当时各地的画院、各级美协的创作组织、工人文化宫、群众艺术馆、美院的老师与学生,出版社向他们提出创作要求,他们根据主题进行创作,然后遴选择优出版。由于当时展览机会不多,能够公开自己作品的渠道也很少,并且稿费收入也很可观,因此,一些青年画家很看重宣传画征稿的机会。另外,不是为宣传画创作但是非常有名的作品(油画、国画、版画等)也会被用以宣传画的出版,比如刘国枢的《送饭》。“广义”上的宣传画创作主体就是任何创作宣传画的人,比如说有一些工农兵画家自己创作的宣传画,随时画,随时贴,有时甚至也没有署名。

美术馆:工人在绘制宣传画时是否存在着某种机制?比如是否有画家来指导工人的绘画过程?

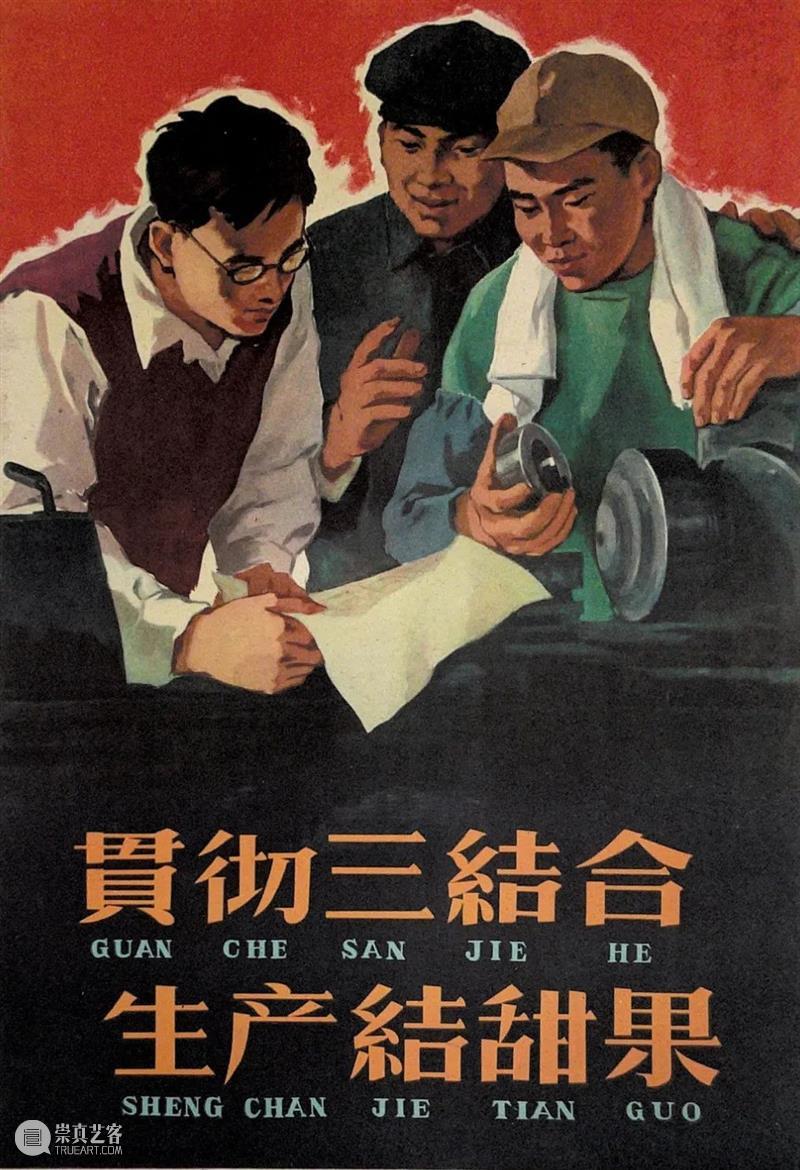

李:当时在美术创作上采取了党的领导、画家、群众“三结合”的方法,也就是说,在专业美术家进行创作的时候,一线的工人是有机会参与进来的。同时,一线工人也会在业余时间进行美术创作。因为,职工业余美术创作也是新中国美术普及工作中的重要组成部分。一些专业的美术工作者会到工厂采风体验生活的同时,还会对工人进行美术培训和指导。另外,正如前文所述,出版社会定期出版《工农兵形象选》等普及性画册,目的就是让非专业画家临摹。这个时候的宣传画可以说打破了“为艺术而艺术”的精英化倾向,艺术不再是少数人的艺术,艺术回归了大众和现实生活,这是较为先锋、前卫的。

《贯彻三结合,生产结甜果》

杨文秀 张隆基 上海人民美术出版社 中华书局上海印刷厂 77×53cm 1959年

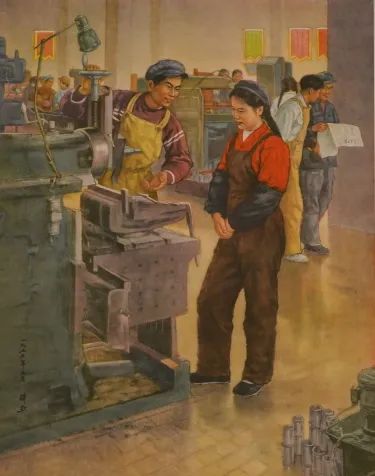

《第一个成品》

汪志杰 人民美术出版社 北京新华印刷厂 53.5×37.5cm 1953年

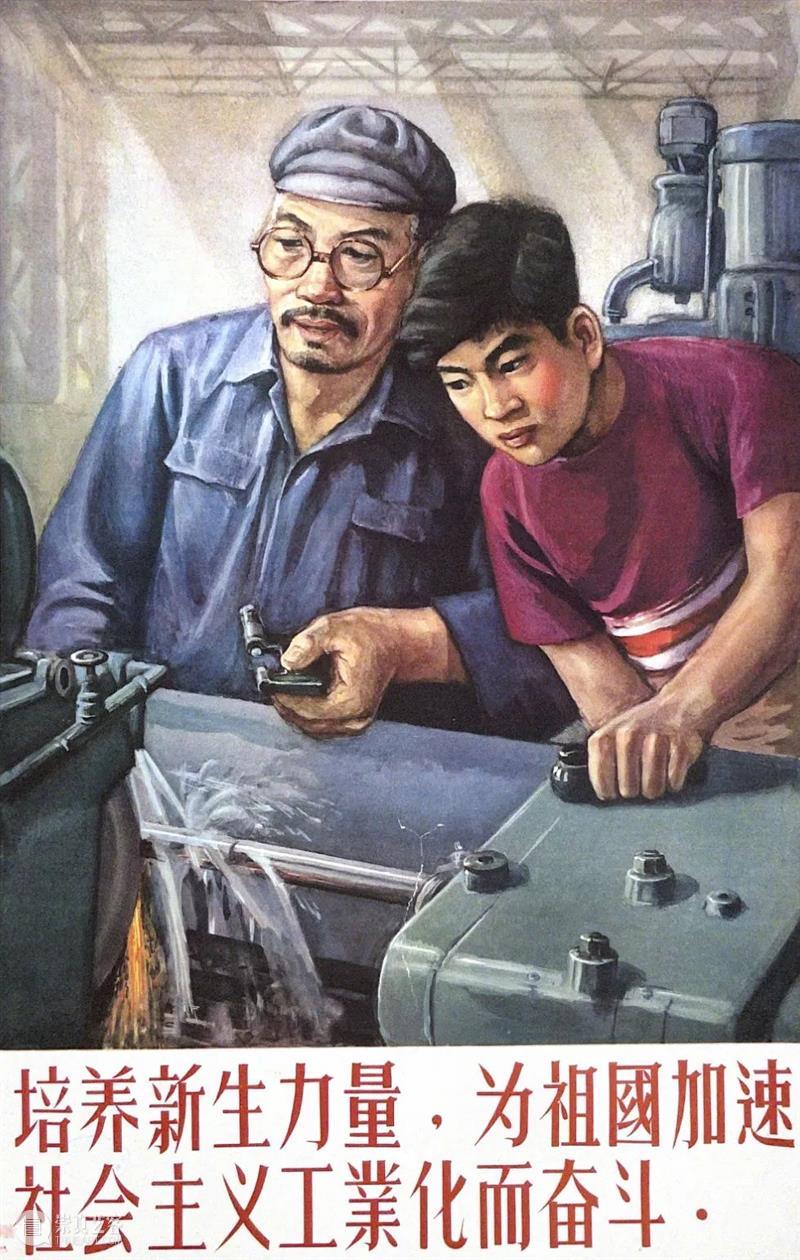

《培养新生力量,为祖国加速社会主义工业化而奋斗》

王丽生 天津美术出版社 天津人民印刷厂 77×54cm 1956年

美术馆:除了出版社之外当时还有一些其他的途径传播宣传画吗?

李:宣传画传播主要与出版社的发行有关,个人可以去新华书店、供销社、百货公司、书报摊等单独购买,单位集体可以在新华书店、邮局统一订购。出版社会预先印制宣传画、年画样板目录,邮寄给各个单位,供其订购。除此之外,宣传画的传播形式也非常丰富,比如我在查阅资料的时候,看到当时有一种“说唱宣传画”的宣传形式:美院的学生在创作宣传画后,会带着作品下到基层,一边展览宣传画,一边给观众说唱宣传内容。这是一种多方位且非常灵活的模式,就像播放幻灯片、新洋片一样。

《工人修养所》

姜燕 人民美术出版社 三一印刷厂 38cm×46.5cm 1952年

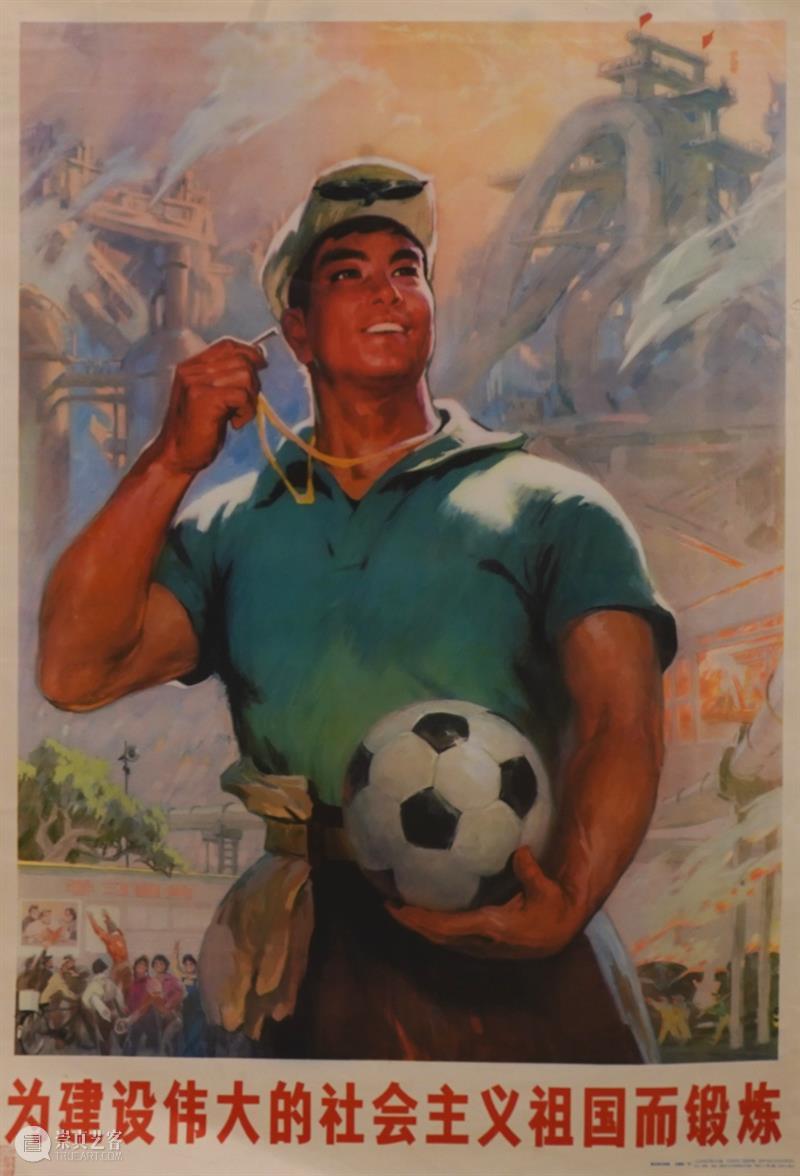

《为建设伟大的社会主义祖国而锻炼》

宋惠民 人民体育出版社 北京胶印厂 99×69cm 1975年

《学习大庆精神,坚持独立自主、自力更生的伟大方针》

郭庆海 人民美术出版社 北京胶印厂 77cm×106cm 1975年

美术馆:1970年代之前的宣传画和改革开放之后的宣传画有着什么样的联系呢?

李:宣传画在上世纪70年代早期有了一些明显的转变,特别是在广东地区,出现了一些“冷”色调、人物动作温和的作品。在我看来宣传画并不是以一种艺术自律的形式出现的,而是和社会密切相关。尤其是在改革开放之后,由于国家政策转向了经济建设,宣传画也从“政治动员”转向了“设计创意”,更重视画面设计的商业宣传画成为了主流。画面中出现的形象也不像之前宣传画中的工人、农民、军人形象,这些能代表整个社会的群体,取而代之的是偶像明星,宣传形象开始明星化,精英化。

美术馆:这种宣传画的转变的原因是?

李:除国家政策之外,我认为这与媒介有关系。现在的信息传播技术使得我们接受的信息有了很大变化,比如说在几十年前,人们获取信息的途径较为单一,也许大家必须得在一个公共的场合才能获取到一些信息,但现在通过网络获取信息的每个人都是一个独立的个体,软件就可以用大数据筛查每个人的喜好,然后进行定点的操作,这跟技术媒介是有关系的。所以宣传画能够出现,也是和当时的媒介技术手段有关,因为它能够直接把信息从上至下传达到位,或许宣传画在当时是最有效的形式。

策展人介绍

李庚坤,四川美术学院艺术人文学院艺术策划与管理系主任,副教授。毕业于中央美术学院人文学院美术史系并获学士、硕士学位,清华大学美术学院博士,现从事中国现当代美术史教学、研究与展览策划等工作,研究兴趣包括中国现当代艺术思想史、视觉文化研究、艺术史中的媒介与技术问题等。

采访、编辑:李新颖

文 字:鲍彦蓉、刘芳菲、赵梅伶、罗海琼

视频制作:魏子荃

排 版:胡 桔

初 审:刘 媛、陈 刚

复 审:何桂彦、李 芳

入 馆 指 南

友情提醒:

请关注四川美院美术馆公众号疫情期间参观须知,提前预约入馆观展。

四川美术学院美术馆

参观入口:美术馆东门(四川美术学院东2门旁)

开放时间:9:30-17:00

16:30停止入馆,逢周一闭馆

地 址:重庆市高新区大学城南路56号

官方网站:https://www.scfai.edu.cn/museum/

服务热线:17784080200

微信公众号:

四川美院美术馆

扫一扫即可关注我们

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享