站台中国 动态|吴杉个展《绵延》在盒子美术馆开幕|参展北丘当代美术馆《晦暗里,身体循光深潜》

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

工作团队:郭燕 邓子军 袁泽强 邓芷婷 陈思佳 曾芸 林昀 石嘉琦展览时间:每周二至周五10:00-18:00 周六,周日10:00-20:00

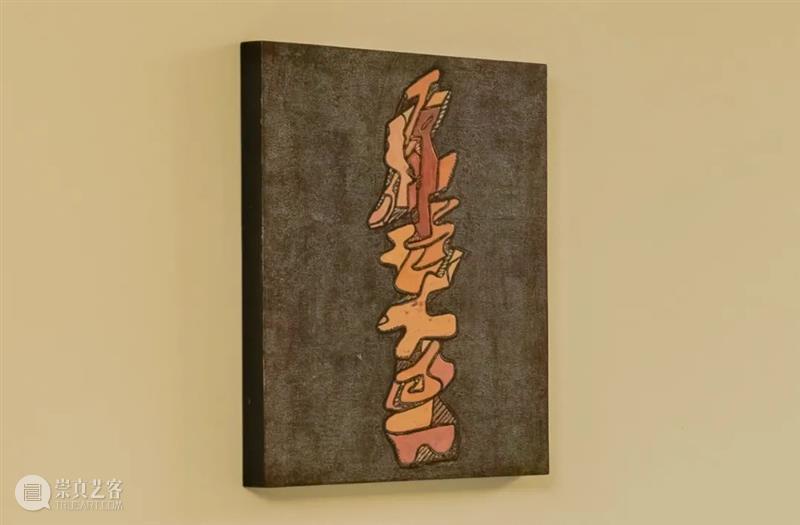

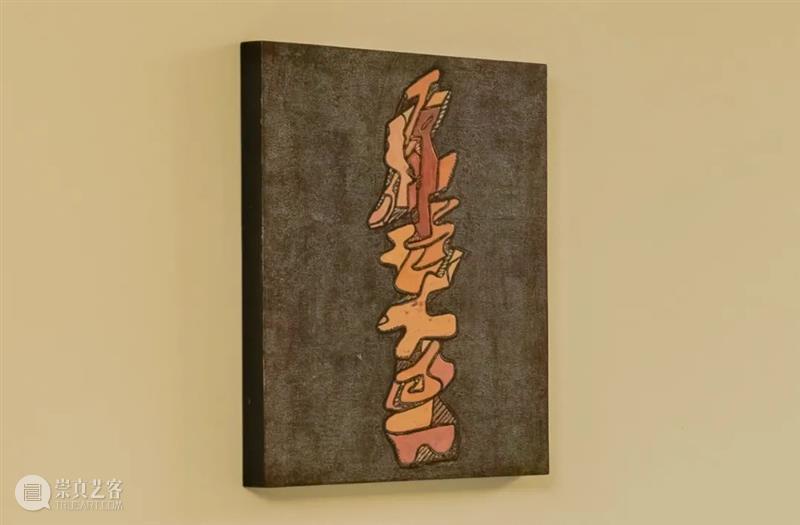

左:吴杉,《声声慢》,2021,大漆、麻、木板,40×30cm右:吴杉,《朝元歌》,2021,大漆、麻、木板,40×30cm

吴杉,《风入松》,2018-2021,大漆、麻、木板,80×60cm

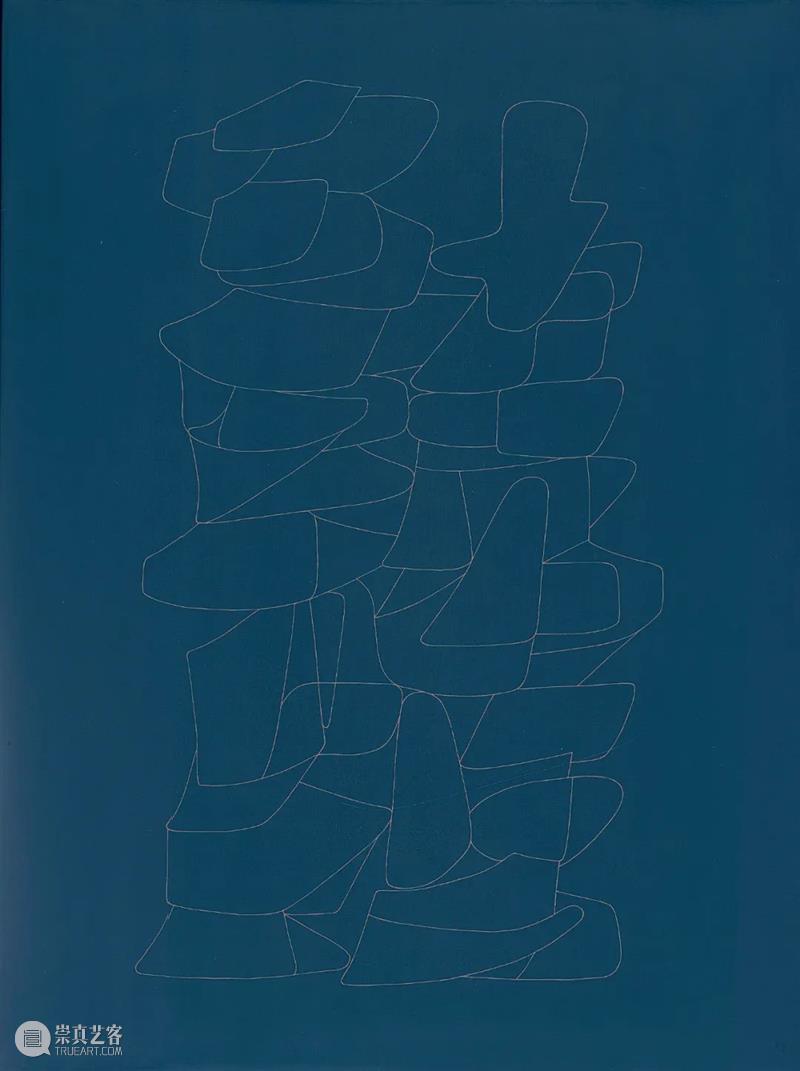

线条是吴杉认知世界,并让世界在他的观察模式下祛魅的方式。在那如丝般的线条中,我们仿佛感受不到艺术家的意图,这些线无目的、无快慢、无图案地流动着,迫使观者必须走到足够近距离才能够看清它们的走势和趋向。因此,他的抽象图式并不使人产生晕眩、错位、崇高等经典的美学感受,而是提供给观者一个气定神闲的,从画面“规定”好的距离沉着冷静、一览无余的观看体验。这些线条也仅仅在那些可以驻足凝视的观者眼前开始变化,达到绝对凝练的状态,以展现观者自身并不存在于其中的空间图景。由线分割而成的空间仿佛成为了画面形式的“馈赠”,它们是作为艺术家在创作中的无目的的合目的性而存在,它们在收缩、内化、封闭的过程中,产生了观看角度的扩张,并呈现了观看本身、视点置于外部的层次感。

吴杉,《绕池游》,2021,大漆、麻、木板,40×30cm

线条也是他保持专注的“工具”,亦是创作中“专注性”的结果。专注性的凝聚构成了那一幅幅封闭线条所形成的画面,由线条所交织形式和块面被附上了时间,而在时间的绵延之间,空间自然显露。这些线是那么的轻盈,却又那么的“繁复”。轻是轻在线条的冷静、高古、沉着与游丝般的笔触;而“繁”则体现在不断变换的视角、不停转化的方位,以及块面之间相互挤压、交融、调和所形成的统一性。从方法论上讲,这的确是立体主义的,但吴杉却不仅停留在立体主义。与其把他的作品归类到某种主义,毋宁说是画面上的线条自发的让艺术家徘徊在那个激情与踌躇并存的时代。在那里,他把宁静、优雅、内敛,最重要的是把安全感放置在每一根线条上,在线与线细微的差异中,缓缓地向“未来”进发,也慢慢地向“过去”告别。延绵而悠长的告别是如此之轻,以至于观者难以察觉其中所变。诚然,抽象艺术是献给有准备的观者,而他在用线条封闭画面图式的同时,也进一步划定了观者的范围。这样一种反传播、反重复的方式简直太不现代了。于是,矛盾就从作品的内涵和外延之间延展开来,它是那么的现代,又那么的前现代。他在这些常人难以察觉的矛盾之间,找到了属于自身的、独特的“现代”。

吴杉,《一枝花》,2015,大漆、麻、木板,60×50cm

在艺术家早期的作品中,我们可以从视错觉关联到素描所形成的图式的具体所指,它们似山川、似园林、似石碑、似江河。到了近几年的创作,先是纸本设色的退场,少了体块上附着的色彩斑斓,然后体积感也逐渐淡化,那些代表着明暗的细密排线下沉到体积本身,消失不见。线描越来越精炼,线条也愈发纯粹,呈现出一种峰回路转的自信与挺拔。与此同时,线本身也在发生变化,在中早期还有一些急停、急转,似皴法的力透纸背,而现在的线少有锋利之感,线条在柔和、平缓的转折中悠然自得。这些线的丰富性不啻于形状的多样性,也在于同一根线条中的品质和内容在意想不到的变化中展开。如果说抽象图式也有等级之分,他的创作则是历经了形式抽象到纯粹抽象的历程。线条从物的边缘出发,腾空而起,吸附在纯净思维的地平线上。在这个演化过程中,线终究退回到了线本身。这一点,也可以从作品的标题上看出端倪,“四块玉”“朝元歌”“上京马”“一江风”虽道不明与画面本身的具体图式关联,但却把思想背景置于昆曲的缠绵婉转、柔漫悠远的张力之间。吴杉,《奉春时》,2020,大漆、麻、木板,60×50cm从纸本到大漆,是艺术家到中年时对于媒介、质感和线条成熟把控的升维。蕴含在大漆里的古典、温润与幽静,离不开它那制作中的缓慢流程和独特的材质魅力。线条上的“轻”与大漆中的“慢”在他的创作中不期而遇,大漆的装饰、优雅与刻板的审美和轻快、律动的线描形成了既矛盾又统一的审美观照。蜿蜒的线描如抽丝般渐渐地剥下大漆的装饰感所带来的世俗性,仅留下纯粹的与线条相契合的古老魅力,让线条更隐蔽、也更灵性。在传统的大漆工艺制作中,如遇温度、湿度等自然因素的不确定性,往往会重制以修正这些不合预期的画面,而吴杉却会将这些“意外”保留。如果说线描是经验、心境以及岁月的积累,在封闭的图式完成之前,它代表着一种可预见的不确定性,那么层叠上自然因素的不确定之后,便夹杂了时间与空间的可塑性,使它拥有了独特的文化内核,抽离了传统大漆的审美惯性。至此,他笔下的线不再形似于物,因为它所指万物;不再依附于空间,因为它,空间才得以解蔽;不再求助于色彩,它与大漆浸润、融汇、合而为一。线条在他的笔下既是形式,也是内容,而要领会其中深意,则须翻开那色彩的“封面”细细品读。留存在创作中的诸多对立统一并非刻意为之,而是他的创作手法和观察方式使矛盾置于思想本源,并把多重的二元性纯净地跃然纸上。

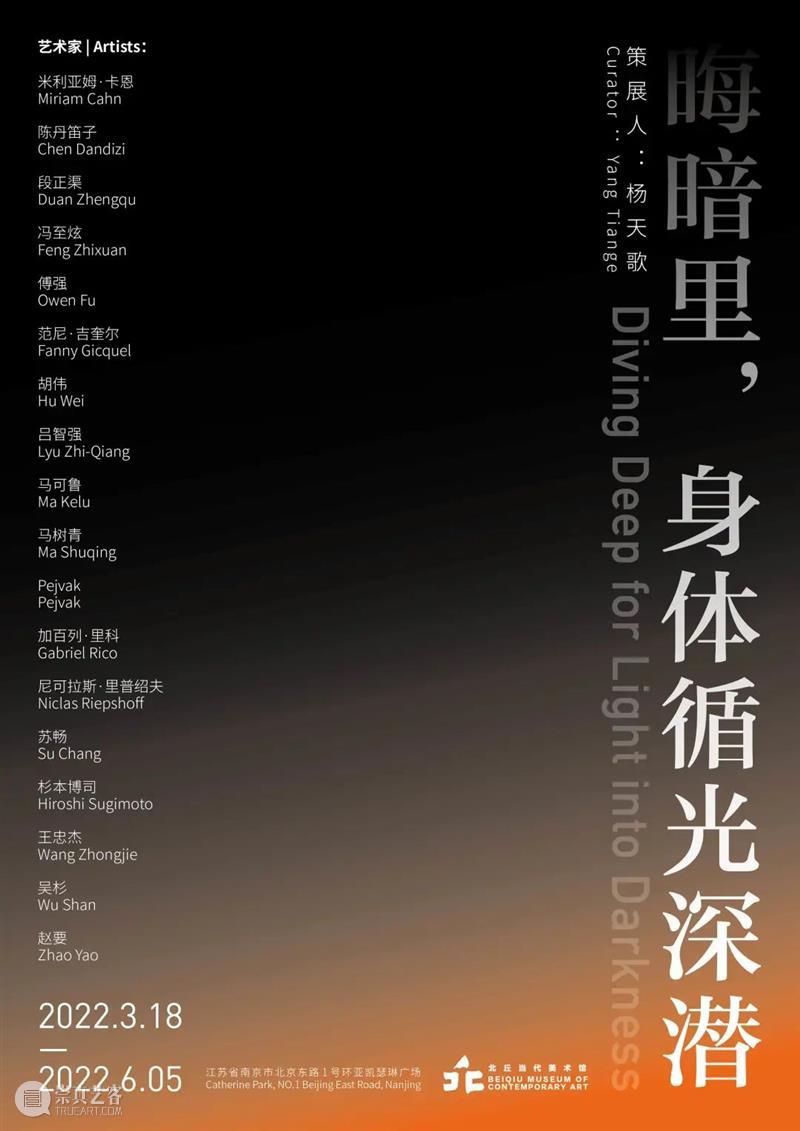

Diving Deep for Light into Darkness参展艺术家:

米利亚姆·卡恩/陈丹笛子/段正渠/冯至炫/傅强/范尼·吉奎尔/胡伟/吕智强/马可鲁/马树青/Pejvak/加百列·里科 /尼可拉斯·里普绍夫/苏畅/杉本博司/王忠杰/吴杉/赵要

吴杉,《桂枝香B》,2020,大漆、麻、木板,60×50cm“晦暗里,身体循光深潜”以北丘当代美术馆的空间地理与历史环境(曾是一处掩体,又毗邻千年古刹鸡鸣寺)为想象的出发点,关注身体与环境中的身体感,呈现了肉身沉入晦暗、在熹微处寻找光明的起伏历程。本次展览在概念上区分了“赤裸身体”与“政治化身体”,在思路上侧重更具有普遍意义的前者:那个具有感知能力的、承载灵魂与精神的躯体;而非意识形态化、身份化的身体。展览共设三个章节。“众生之躯,难言之疾”直接面对身体的异样,尤其是病躯与隐痛,或面如焦土,或四肢膨胀,承受着失眠或是抑郁,却又在阴霾中留有一些余光。“动静之间”由抽象绘画构成。在此“抽象”被理解为一种身体的积累,蕴含着一种精神性的明证。它们不直接以身体为题材,却指向作品背后艺术家的体态与精神:他们的作品见证着明确的身体参与,记载着时间的流逝,呈现了色彩的积累,连通着游丝的线条——艺术形式与创作过程,是身体与精神的枢纽。艺术家吴杉的作品即在本章节展出。“在旷野在山林在海域”呼应着置身北丘山石之间的身体感,呈现着自然之域中的人、以及他们在其中微妙的感受,提示着身体与自然万物相连共生的状态。

吴杉,《傍妆台》,2014,大漆、麻、木板,60×50cm“站在抽象绘画背后、身体却明确存在的艺术家是马树青、吴杉与马可鲁。三人又有共性,他们曾长期在他国留学、生活与工作(马树青先后在德国和法国、吴杉与马可鲁在美国),经数十年沉淀,他们却并未在抽象创作中有意凸显文化身份的识别度。他们创作之时的身体投入,在动与静之间,无需附加其他身份语义,观者皆可感其普遍的身体参与和精神投射。

……

吴杉对形状与线条尤有执迷,留美期间,画具受限,他在不计其数的速写本上进行形状与线条的试验。及至回国,发现大漆的创作,在一层层打底与磨砂中,他好像终于得以将数十数百页纸本的摸索,在一个平面叠加起来。唯其不变的,是可感的身体参与与时间流逝,结合着那些微妙的色彩与线条,唯有安适与宁静。”

——杨天歌

摘自展览文章《晦暗里,身体循光深潜》

吴杉,《步步娇》,2021,大漆、麻、木板,60×50cm

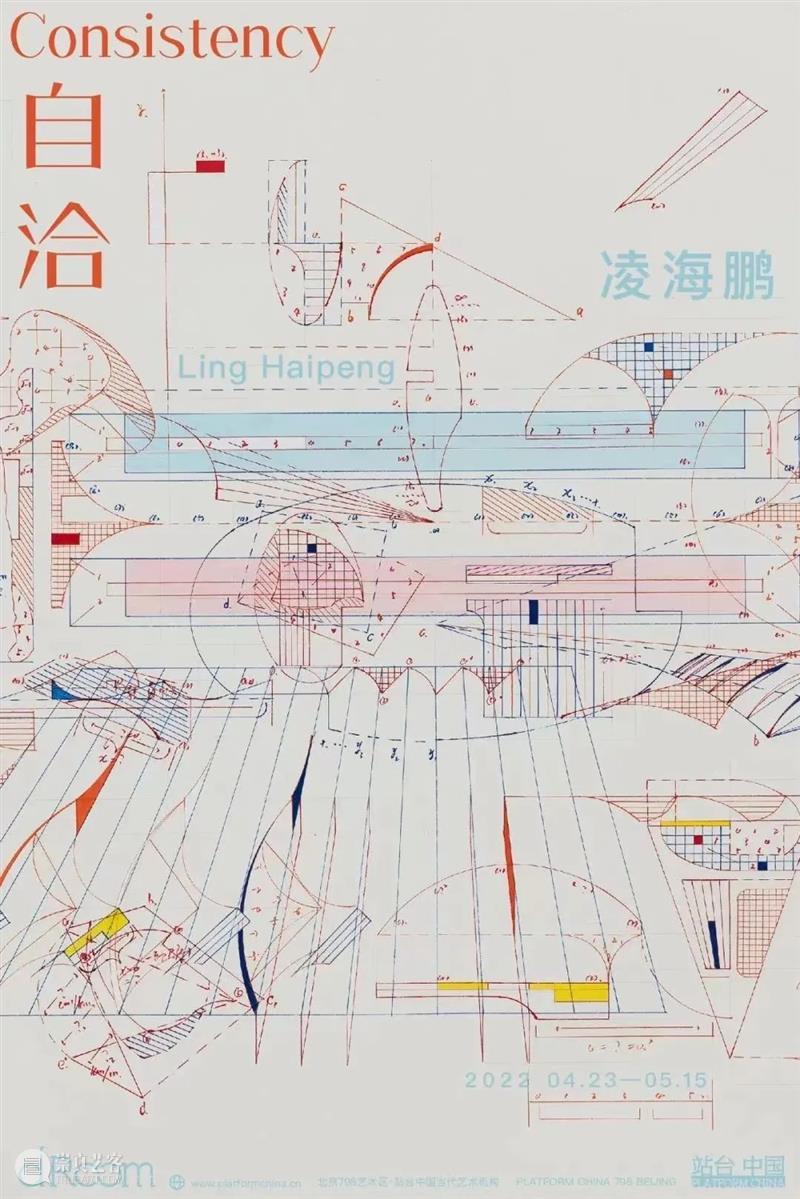

展 期 Duration | 2022.04.23 - 05.15D07 Main 2nd Street, 798 Art District, Beijing

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享