大家好,近日我们推出了工作室2022年的第7-8种新书:

《陌生的朋友们:苏佩维埃尔诗集②》(于勒·苏佩维埃尔 著,吴燕南 译);

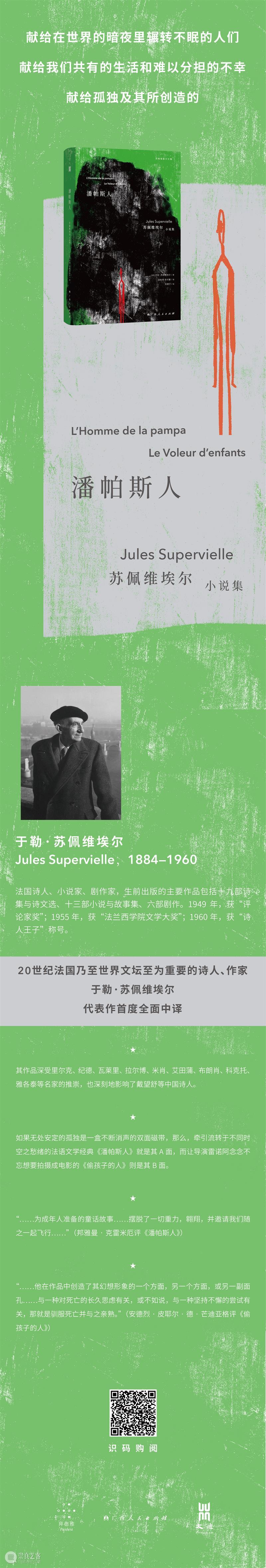

《潘帕斯人:苏佩维埃尔小说集》(于勒·苏佩维埃尔 著,顾秋艳、张可馨 译,肖慧宁 校)。

这两种新书均属于“拜德雅·苏佩维埃尔文集”。该文集由曹丹红和尉光吉两位老师主编,由拜德雅图书工作室与广西人民出版社旗下品牌大雅联合出品,共五卷,这是率先推出的两卷。

除了现已推出的两卷,还有:《万有引力:苏佩维埃尔诗集①》、《世界的寓言:苏佩维埃尔诗集③》、《宇宙的第一阵脚步:苏佩维埃尔故事集》。敬请期待!

两种新书目前均已在我们微店上架,欢迎大家购阅。受疫情影响,个别地方快递可能延迟,详情请询我们微店后台。感恩大家的支持!

今天要跟大家分享的是曹丹红老师特别为文集撰写的总序(注释从略)。在这篇总序里,曹老师为我们介绍了苏佩维埃尔的生平、他与同时代诗人和作家的友谊、其创作的特色及产生的影响,并扼要点出了其作品在中国的译介和接受史,有助于我们进入苏佩维埃尔的世界。

总 序

于勒·苏佩维埃尔(Jules Supervielle,1884—1960),法国诗人、小说家、剧作家,生前出版的主要作品包括十九部诗集与诗文选、十三部小说与故事集、六部剧作。

自19世纪上半期乌拉圭独立以来,大批法国人到那里做生意。1880年,苏佩维埃尔的伯父贝尔纳(Bernard)在乌拉圭开设银行,并邀请苏佩维埃尔的父亲于勒(Jules)前去一同经营。于勒在乌拉圭结婚,其妻子玛丽(Marie)是贝尔纳的妻子玛丽-安妮(Marie-Anne)的妹妹。1884年1月16日,苏佩维埃尔出生于蒙得维的亚。同年,苏佩维埃尔的父母回法国探亲,却在奥洛龙-圣玛丽双双突发疾病去世(一说是死于铜绿中毒,一说是死于霍乱)。随父母回国的苏佩维埃尔当时只有八个月大,他先是被托付给在法国的祖母照顾,两岁时随伯父返回乌拉圭,由伯父一家抚养。儿时的苏佩维埃尔对父母去世的悲剧没有记忆,直到九岁才在无意中得知自己的身世。在一些批评家看来,幼年丧失双亲、之后又遗忘这一事件的双重悲剧在无意识之中对他产生了巨大的影响,这种影响后来以直接或间接的方式体现于他一生的文学创作中。

1894年,伯父一家定居巴黎,苏佩维埃尔也随同返回法国,并进入著名的让松·德·萨伊中学学习,1902年高中毕业。据苏佩维埃尔自己回忆,他在中学期间读到雨果、缪塞、拉马丁等法国诗人的作品,也产生了创作诗歌的念头,并取得了第一项实践成果,即十六岁时自费出版的首部诗集《过去的雾》(Brumes du passé)。1905年,苏佩维埃尔加入法国国籍。1907年,他与同样出生于蒙得维的亚的皮拉尔·萨维德拉(Pilar Saavedra)在乌拉圭结婚。1912年,他正式定居巴黎,同年出版诗集《仿佛帆船》(Comme des voiliers)。1914年,“一战”爆发,他应征入伍,由于健康原因,也因精通多门语言,他被安排在邮检部门工作。

1919年,苏佩维埃尔出版诗集《悲伤的幽默之诗》(Les Poèmes de l’humour triste)。同年,他将先前的诗作合编为《诗集》(Poèmes)出版,引起法国诗坛关注。但他第一部重要的诗集《码头》(Débarcadères)要到1922年才出版。之后苏佩维埃尔进入了高产期:1923年出版小说《潘帕斯人》(L’Homme de la pampa),1925年出版诗集《万有引力》(Gravitations),1926年出版小说《偷孩子的人》(Le Voleur d’enfants),1930年出版诗集《无辜的苦役犯》(Le Forçat innocent),1931年出版故事集《远洋上的孩子》(L’Enfant de la haute mer)和剧作《林中美人》(La Belle au bois),1934年出版诗集《陌生的朋友们》(Les Amis inconnus),1938年出版故事集《挪亚方舟》(L’Arche de Noé)和诗集《世界的寓言》(La Fable du monde)。

1939年8月,苏佩维埃尔回蒙得维的亚参加大儿子的婚礼。他原本计划逗留两个月后返回法国,然而“二战”爆发,他被迫留在蒙得维的亚,在那里生活了近七年。在此期间,他笔耕不辍,与“自由法国”的多份杂志保持合作,尤其为罗歇·凯卢瓦(Roger Caillois)在阿根廷出版的《法国文学》(Lettres françaises)和艾田蒲(René Étiemble)在埃及出版的《价值》(Valeurs)供稿。1946年,苏佩维埃尔被任命为乌拉圭驻巴黎公使团荣誉文化专员,得以重返法国。同年,他出版神话故事集《俄耳甫斯》(Orphée)。1950年,他将此书与其他故事合编为《宇宙的第一阵脚步》(Premiers pas de l’univers)出版。1951年,自传《饮于泉》(Boire à la source)出版。1959年,诗人出版最后一部诗集《悲情的身体》(Le Corps tragique)。1960年5月17日,苏佩维埃尔在巴黎家中病逝,葬于奥洛龙-圣玛丽。

1949年,苏佩维埃尔获得“评论家奖”。1955年,他凭借诗集《善忘的记忆》(Oublieuse mémoire,1949)获得“法兰西学院文学大奖”。1960年,他获得“诗人王子”称号。“诗人王子”不是官方颁发的荣誉称号,也没有固定的选拔程序,但代表了法国文学界对同时代诗人的最高认可。在苏佩维埃尔之前,获此称号的仅有魏尔伦、马拉美和保罗·福尔(Paul Fort)等少数几位诗人。我们由此也可见苏佩维埃尔在法国诗歌史上的重要性。此外,苏佩维埃尔的影响并不局限于法国,他的作品也受到里尔克等诗人的推崇。《万有引力》出版后,里尔克给苏佩维埃尔写了一封热情洋溢的信,表明自己“非常高兴能够拥有诗人的这部杰作”,认为诗人的话语表现出“珍贵的天赋”,并将其与哥伦布相比,称赞他是“在空间之中搭建桥梁的伟大建筑师”。

* * *

在名家辈出的法国现代文坛,苏佩维埃尔毫无疑问是一个不能被忽略的独特存在。法国诗歌研究专家让-米歇尔·默尔波瓦(Jean-Michel Maulpoix)认为苏佩维埃尔是“本世纪最重要的诗人之一”。在苏佩维埃尔的创作生涯中,有一个特别重要的元素,也就是朋友。法国《快报》(L’Express)在2012年一篇题为“关于苏佩维埃尔的三件必须知道的事”的小文中,将“他有很多朋友”作为必须知道的第三件事。朋友们对苏佩维埃尔的创作影响体现在各个方面,他在他们的建议下修改作品,在他们的帮助下发表或出版自己的作品,在他们的赞美中树立信心,在他们的拥戴中成为“诗人王子”。可以说,友谊是苏佩维埃尔创作生涯不可或缺的部分。

苏佩维埃尔步入文坛,既是他本人创作才华的必然结果,也借助了友谊的力量。尽管从小表现出写诗的天分,早在中学时代就出版了诗集,但苏佩维埃尔正式步入法国文坛,还要从1919年算起。那一年,苏佩维埃尔出版了《诗集》。从后世的评价来看,《诗集》并不是苏佩维埃尔最重要的作品,但当时的“诗人王子”福尔为其写了一篇充满溢美之词的序言,令这部作品受到文坛关注,特别吸引了安德烈·纪德(André Gide)和保罗·瓦莱里(Paul Valéry)的目光。经二人介绍,苏佩维埃尔结识了他们的朋友、时任《新法兰西杂志》(La Nouvelle Revue française)主编的雅克·里维埃(Jacques Rivière),并开始定期参加里维埃家中的星期三聚会。诗人的很多作品都是先在《新法兰西杂志》上发表,之后再结集于新法兰西杂志出版社出版。通过里维埃等人,苏佩维埃尔得以进入《新法兰西杂志》供稿者组成的作家圈子,结识了众多在当时深具影响力的作家,除了纪德、瓦莱里、里维埃,还有之后成为《新法兰西杂志》第二任主编的让·波朗(Jean Paulhan),以及瓦莱里·拉尔博(Valery Larbaud)等人。

拉尔博对苏佩维埃尔的影响尤其大。在很长一段时间里,拉尔博都扮演着苏佩维埃尔的导师的角色。拉尔博曾为著名的杂志《交际》(Commerce)工作。该杂志由巴夏诺公主玛格丽特·卡埃塔尼(Marguerite Caetani)赞助创办,于1924年至1932年发行,保罗·瓦莱里、莱昂-保罗·法尔格(Léon-Paul Fargue)和拉尔博担任主编,圣-琼·佩斯(Saint-John Perse)和波朗担任“执行”主编,是这一时期炙手可热的文学杂志。因为拉尔博的极力推荐和无私帮助,苏佩维埃尔得以在《交际》发表文章,逐渐获得文坛认可。也是在拉尔博的帮助下,《欧洲杂志》(La Revue européenne)等重要刊物也开始发表苏佩维埃尔的作品。

苏佩维埃尔的另一位挚友是亨利·米肖(Henri Michaux)。1920年代初,米肖移居巴黎,苏佩维埃尔接待了他,二人结下一生的友谊。1936年,米肖在苏佩维埃尔陪同下前往南美洲旅行,先至乌拉圭苏佩维埃尔家中,之后二人又一同前往布宜诺斯艾利斯参加国际笔会大会。苏佩维埃尔研究专家米歇尔·柯罗(Michel Collot)曾说:“很长一段时间里,将米肖与苏佩维埃尔联结起来的亲密友情令人吃惊。他们的诗歌与他们的性格从表面看来非常不同。”不过他也说过:“这两位作家通过位于他们内心最深处至为隐秘的深渊相互交流。”这种深层次的交流之所以可能,一方面在于二人诗歌的某种相似性,也即内心“深渊”的存在,不少研究者确实指出,“无论在苏佩维埃尔笔下,还是在米肖笔下,从最初的作品开始,疾病、体弱和死亡的主题就频繁出现”;另一方面可能还在于二人诗歌的互补性,仿佛米肖是极端版的苏佩维埃尔,而苏佩维埃尔是温和版的米肖。在二人的交往中,比苏佩维埃尔小十五岁的米肖似乎是受益更大的一方,他在提到苏佩维埃尔时,曾说后者“有一种巨大的愿望,想要安抚人心、让人平静、宁息事端,通过令现实变得无害的词语的魅力,他想要让事物变得简单、不再可怖”,而他本人从苏佩维埃尔具有镇静力量的词句中获得了“驱除内心暴力的方式”。但是,苏佩维埃尔未尝没有从米肖那里获得帮助。在很多人都认为苏佩维埃尔的诗歌简朴纯真、充满异域情趣时,米肖认出了他的“真面目”,说“他那时内心极度躁动”,苏佩维埃尔的诗歌创作的确经历过一个风格相对暴戾残酷的阶段。或许苏佩维埃尔在米肖身上看到了一个知音,并由此获得慰藉。

如果说拉尔博是导师、米肖是志同道合的朋友,那么艾田蒲更像是苏佩维埃尔的忠实读者与批评家。艾田蒲比苏佩维埃尔小一辈,与其同时代人一样,他年轻时深受兰波诗歌影响。在巴黎高师念书期间,艾田蒲读到苏佩维埃尔的诗作,深受震撼,感到苏佩维埃尔的诗歌为其提供了走出兰波影响的可能性。在写给诗人的信里,艾田蒲提到,“感谢您,我们得以窥见一种没那么受酒神精神影响的诗歌”,言下之意,将苏佩维埃尔比作日神精神的象征,代表着秩序、清晰,也就是古典主义倾向。但二人真正相识还要到1938年。那一年,苏佩维埃尔参加了“蓬蒂尼十日谈”,而当年主持该活动的正是艾田蒲。二人就此建立起深厚的友谊,艾田蒲成为苏佩维埃尔的忠实读者,甚至在苏佩维埃尔的剧作中扮演角色。不久后,艾田蒲赴美国任教,苏佩维埃尔也回到乌拉圭,但二人一直保持着通信联系,深入探讨诗人的作品。艾田蒲犀利的目光与中肯的建议促使诗人对自己的诗歌艺术进行反思,艾田蒲的“新古典主义”兴趣及其对创作之中智性与技巧的推崇深深影响了苏佩维埃尔的诗歌创作。1960年,诗人去世后不久,艾田蒲出版《苏佩维埃尔》(Supervielle)一书,这是一部非常个人化的著作,一部集传记、回忆录、文学批评于一体的作品,艾田蒲在其中充满感性地介绍了苏佩维埃尔其人其作,感人至深。

考虑到苏佩维埃尔作品的重要性,1954年8月1日,复刊后的《新法兰西杂志》第20期组织了“致敬苏佩维埃尔”专栏,保罗·克洛岱尔(Paul Claudel)、米肖、艾田蒲等诗人、作家发表文章。1960年,曾将苏佩维埃尔带入法国文坛的“诗人王子”福尔去世,《文学、艺术和科学新闻报》(Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques)在征求过波朗、安德烈·布勒东(André Breton)、让·科克托(Jean Cocteau)和米肖等人的意见后,将“诗人王子”的称号授予他们共同的朋友苏佩维埃尔,可惜他在一个多月后便离世了。同年10月1日,《新法兰西杂志》第94期推出专号“致敬苏佩维埃尔(1884—1960)”,纪念这位四个月前逝世的作家,莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot)、科克托、菲利普·雅各泰(Philippe Jaccottet)、乔治·普莱(Georges Poulet)、克洛德·鲁瓦(Claude Roy)、让·福兰(Jean Follain)等人撰写纪念文章。1966年至1987年,伽利玛出版社的“诗歌”(Poésie)丛书陆续出版了苏佩维埃尔的重要诗作。1990年,安葬苏佩维埃尔的法国城市奥洛龙-圣玛丽设立“于勒·苏佩维埃尔奖”,用以表彰当代法国诗人。1996年,由柯罗编订的《苏佩维埃尔诗全集》(Œuvres poétiques complètes)在伽利玛出版社的“七星文库”(Bibliothèque de la Pléiade)出版,主编在前言中提道:“苏佩维埃尔的作品被不断阅读,读者群体不断扩大,一代又一代不断更新,其作品多个再版的袖珍本与多种语言的译本即见证了这一点。但他的作品还没有在20世纪诗歌史中获得应有的位置。”《苏佩维埃尔诗全集》的出版,既是对苏佩维埃尔作品的整理与回顾,以便让后世更好地接受诗人留下的遗产,也标志着苏佩维埃尔从此正式跻身20世纪法国主要诗人的行列。

* * *

因其出生地与个人经历,苏佩维埃尔常常被人与于勒·拉福格(Jules Laforgue)和洛特雷阿蒙(Lautréamont)相提并论,与后面两位一起被称为“三个蒙得维的亚人”。尽管长居法国,苏佩维埃尔始终与乌拉圭保持着密切的联系。他求学期间经常回乌拉圭过暑假;在乌拉圭认识了他的妻子皮拉尔(来自蒙得维的亚当地一个显赫的资产阶级家庭);二人在乌拉圭结婚,婚后两年在南美度过;“一战”结束后,因经济条件优渥,他得以每隔四五年就回乌拉圭度假,在此创作了多部作品;“二战”期间又在乌拉圭逗留了近七年,直至1946年返回法国。

故乡乌拉圭及更广阔的拉丁美洲、将美洲与欧洲隔开的大西洋为苏佩维埃尔的创作提供了无尽的养分。苏佩维埃尔曾在讲座“我是如何成为诗人的”中提到,乌拉圭乡村的空间与自然给他留下深刻的印象,它们成为“他最早的诗歌课”。从他开始写诗起,美洲与大海就自然地出现在他的笔下,诗集《码头》更是以“潘帕斯草原、一间乌拉圭茅屋、邮轮、距离、报警浮球”为副书名,通过这部诗集,“苏佩维埃尔首次成功表达出美洲自然的辽阔与野性”。在之后出版的《潘帕斯人》、《万有引力》、《偷孩子的人》、《幸免于难的人》(Le Survivant,1928)、《无辜的苦役犯》等作品中,拉丁美洲为苏佩维埃尔提供了素材、背景、主题、故事、人物,甚至影响了他的创作风格。

但美洲对于苏佩维埃尔来说并非只是异域情调或思乡之情,从更深层次说,美洲为苏佩维埃尔提供了反思欧洲文学和文化的视角。从诗人的作品中,我们能够清晰地看到这种对比与反思的目光的存在,例如,在回忆录《饮于泉》中,诗人提道:“在世上所有的动物中……我最喜欢的是潘帕斯草原上的奶牛——瘦骨嶙峋的、血统不纯的、四处游荡的奶牛,它们跟雨果笔下的奶牛没有任何一点相似之处。”在诗集《码头》里《再回农场》一诗中,诗人写道:“我与不懂神话的潘帕斯草原融为一体,/与荒漠融为一体,它骄傲,因为它自上古起便已是荒漠,/却未听说过主宰着古老世界轮回的奥林匹斯诸神。/我一头扎进没有历史的平原,抻开那头露宿营外的母牛的硬皮,/所谓植被,只有几株盾柱木、刺桐和龙舌兰,/草木不知希腊语,也不识拉丁语,/却懂得如何用蛮荒之地的机巧/来抵御从极地吹来的吃人的风,/它们缩成一小团,浑身长着爬满茎刺的树枝和斧头般的叶子。”不识奥林匹斯诸神的美洲荒漠、不懂希腊语和拉丁语的美洲植物及它们的抵抗是一种隐喻,喻示着诗人作品中所有与欧洲传统格格不入因而无法被同化的“怪异之处”,也喻示着诗人从美洲汲取灵感,借以摆脱欧洲诗歌传统影响,实现诗歌创作的创新。

可能正因其深刻意识到异质元素的冲突所带来的创造力,苏佩维埃尔自觉充当起文化中介者,为法国文学与乌拉圭文学、拉美文学、西语文学的交流作出了贡献。除了用文学作品向欧洲读者介绍美洲,他还曾试图对美洲文学展开研究。1910年,他向索邦大学提交了博士论文选题“西班牙语美洲诗歌中的大自然情感”,1910年至1912年,论文片段曾在索邦大学西班牙语语言文学教授埃内斯特·马蒂南什(Ernest Martinenche)创办的《美洲图书馆简报》(Bulletin de la bibliothèque américaine)上发表。遗憾的是,不久后,“一战”爆发,苏佩维埃尔应征入伍,不得不放弃博士论文的写作。但他向法国读者介绍美洲的意愿始终没有消失,得益于《欧洲》(Europe)等刊物,他获得了传播美洲文学和文化的阵地。1919年,苏佩维埃尔结识《欧洲》的创办人吕克·迪尔坦(Luc Durtain)和勒内·阿尔科(René Arcos)。杂志的两位创办人一直希望它可以成为一份国际性刊物,苏佩维埃尔因与乌拉圭、阿根廷、巴西的先锋文学保持着联系,自然而然成为其理想的撰稿人。在迪尔坦和阿尔科的支持下,苏佩维埃尔在上面发表了多篇诗文,致力于介绍美洲文化。

此外,上文已提到,“朋友”是苏佩维埃尔创作生涯的关键词,除了法国朋友,苏佩维埃尔也有多位来自拉丁美洲和西班牙的朋友。1913年,致力于法国与拉丁美洲文学和文化交流的马蒂南什教授创立巴黎大学西语研究中心,创建拉美文学图书馆,出版《美洲图书馆简报》,在身边聚集了一批南美知识分子与学习西语的巴黎大学生。苏佩维埃尔经常出入这个圈子,结识了一批西语作家,比如墨西哥作家阿方索·雷耶斯(Alfonso Reyes)。雷耶斯被认为是墨西哥文学史上文艺复兴大师式的人物。他与苏佩维埃尔的兴趣颇为相似,相比起向“新大陆”介绍巴黎与欧洲风情,他们更关注美洲大陆的自然风光与文学传统,这一点令他们有别于其他拉美作家,也将二人的关系迅速拉近。1927年,苏佩维埃尔翻译了雷耶斯的诗作《新的爱情》,在《欧洲》上发表。此外,苏佩维埃尔还对当时在巴黎的阿尔弗雷多•甘戈特纳(Alfredo Gangotena)、贡萨洛·萨尔顿比德(Gonzalo Zaldumbide)和里卡多•吉拉尔德斯(Ricardo Güiraldes)等南美作家十分关注,向法国读者推介他们的作品,甚至被马克斯·雅各布(Max Jacob)称为甘戈特纳的“法国制造者”。

文化传播对于苏佩维埃尔来说是双向的。在将美洲文化带至欧洲人面前时,苏佩维埃尔也不忘将法国文学带至美洲,尤其是在被迫“流亡”乌拉圭期间,他曾在蒙得维的亚中美洲大学开展系列讲座,教授当代法国诗歌课程。其课程讲义之后以“诗学要素”(Éléments d’une poétique)为题发表在艾田蒲创办的杂志《价值》1946年第5期上。

* * *

苏佩维埃尔是一位难以归类的作家。有些文学史研究——例如让-伊夫·塔迪埃(Jean-Yves Tadié)主编的两卷本《法国文学》(La Littérature française)——过快地将其列入超现实主义者名单,实际上,在同时代人眼中,“他通过给予重心理学的超现实主义以致命一击而庇护了我们,我们已经在超现实主义的氛围中挣扎了很多年”,此外,苏佩维埃尔本人也曾说过:“我非常注重诗歌主线的透明性,这不会令超现实主义者感兴趣。”

苏佩维埃尔难以归类,首先在于其作品类型的多样性,其一生的创作涵盖了诗歌、小说、故事、戏剧、游记等多种体裁。虽然苏佩维埃尔是“诗人王子”,但他的散文——诗歌、戏剧以外的所有作品——成就并不低于诗歌。《交际》的赞助人玛格丽特·卡埃塔尼最初对于是否要发表苏佩维埃尔的诗作有些犹豫,却被《潘帕斯人》吸引,主动向作家约稿,在她的推动下,拉尔博于1928年在杂志上刊发了苏佩维埃尔的《闭上眼睛的潘帕斯草原》。在与玛格丽特·卡埃塔尼的通信中,拉尔博提道:“我看到苏佩维埃尔正成长为一位散文家,比写《万有引力》的诗人还要了不起。”拉尔博还曾在《潘帕斯人》出版后为其撰写下热情洋溢的书评,发表在《拉丁美洲杂志》(Revue de l’Amérique latine)上 ,书评指出“这部小说代表着东方共和国(在我看来动静颇大地)走进法兰西文学的入口”。他的评论将苏佩维埃尔的小说带入了大众视野,小说塑造的人物瓜纳米鲁成功地给法国读者留下了深刻的印象,之后常常被等同于作家本人的化身,小说本身则成为法国文学史上的一部另类经典。

尽管如此,试图评判苏佩维埃尔的诗歌成就与散文成就孰高孰低无疑是不明智的。实际上,苏佩维埃尔的散文也充满诗意,以《远洋上的孩子》这个故事为例,作者在结尾写道:“远洋上手肘撑着栏杆发梦的水手们啊,千万别在黑夜里长久地思念所爱的一副面容。你们可能会在荒无人烟的地方创生出一个存在,它有着人类的全部情感,它不能活、不能死、不能爱,却又仿佛活着、爱着、一直濒临着死亡,它是一个在水造就的孤寂之中被无限剥夺的存在,就像这个大西洋上的孩子一样。这个孩子是夏尔·利埃旺某天在脑海里创生出来的。利埃旺来自斯滕福德市镇,是四桅船勇敢号的船员,他失去了自己年仅十二岁的女儿。某次航行的一个晚上,在船驶至北纬五十五度、西经三十五度海域时,因这个孩子所遭受的大不幸,他凭借惊人的毅力久久地思念着她。”读到这个结尾,我们不能否认这是诗,只是采用了散文的形式。因此有评论家认为,在苏佩维埃尔的作品中,“散文与诗歌合而为一”,并指出“在一位作家身上,诗人的一面与散文家的一面能够取得完全的平衡,这是很罕见的,苏佩维埃尔是其中一个例子”。不过,试图在其诗歌中寻找散文的痕迹,或者反过来在其散文中寻找诗歌的韵律,这同样是不明智的,正如“散文与诗歌合而为一”这个说法所表明的那样,或许对于苏佩维埃尔来说,不同体裁只是诗的不同表现形式,这里的“诗”当然应该理解为诗意,而非仅仅指体裁。苏佩维埃尔的某个举动也许是最好的证明:诗人在创作时会不停地修改自己的作品,甚至进行体裁的转变,有时将诗歌改写为短篇故事,有时又将小说改编为故事或戏剧。《远洋上的孩子》起先是《万有引力》中的诗作《波涛上的村庄》。

反过来,难以归类也意味着可以属于多个群体,意味着同时具有多种特征,这些特征有时甚至可能互相矛盾。苏佩维埃尔作品的这种两级甚至多级性已被很多批评家分析过,例如,柯罗为《苏佩维埃尔诗全集》撰写的前言即以“位于两个世界之间的苏佩维埃尔”为题。在这篇前言中,柯罗指出“苏佩维埃尔被两个地理、语言、形而上学和文学的世界撕扯”,进而归纳出其身上存在的五对矛盾,生与死、欧洲与美洲、平常与不同寻常、黑暗与光明、古典与现代,最终将其诗学总结为“含混的诗学”。

从生与死、黑暗与光明的矛盾来说,苏佩维埃尔作品中充满了死亡、死者、幽灵、梦的主题与意象,雅各泰说:“终其一生,苏佩维埃尔都在专心致志地书写各种祈祷词,书写《亡灵书》片段。”这一点或许与他父母的死亡有关。“苏佩维埃尔最初写诗,是为了将一个空洞填满”,例如,他最重要的诗作之一《肖像》(收录于《万有引力》)便是一首献给母亲的诗,这首诗以“母亲,我十分不解人们是如何找寻亡人的,/我迷失在我的灵魂、它瘦削的脸庞、/荆棘和它的眼神里”开头,词句简单,却充满无限忧伤。里尔克读到这首诗后,主动给苏佩维埃尔去信,表明他从此以后“知道自己会喜爱”苏佩维埃尔“所写的一切”和“即将写出的一切”。

但我们在他的诗作中也看到了同样多的“光明”与“晨曦”:“深海里的鱼/没有眼睛也没有眼皮,/为了满足自己的心,/它们造出了光明”(《外海之下》,收录于《万有引力》);“被黑暗压抑的晨曦之声/却能够触摸到你的窗户/再让它开启”(《无论活着还是死去,噢,你都对我了如指掌……》,收录于《无辜的苦役犯》)。这些诗句表明了诗人对生活的热爱,对生命的礼赞,不仅赞颂人类的生命,不仅赞颂动物和植物的生命,也将生命赋予大自然甚至宇宙中的一切。例如,在《蒙得维的亚》(收录于《万有引力》)中:“在面朝大西洋的乌拉圭,/空气如此随和、亲切,/引得海平线上的色彩/纷纷凑近来看那些房屋”;在《数学》(收录于《万有引力》)中:“梯形画出坚实的护墙,/—个声音响起又静息,/那恼羞成怒的问题/扭身把自己的尾巴追咬”。这些诗句因诗人对世界保持的强烈好奇心、对宇宙万物的同等重视及诗人所采用的“陌生化”手法而显得妙趣横生,雅各泰因而说他“属于非常罕见的那一类诗人,他们有能力让孩童进入自己诗句的房间,而丝毫不显得愚蠢”,福兰评价他的诗“是最慷慨的诗。对他来说,人类最小的动作都会在宇宙中留下细微痕迹。最不起眼的东西,他都会立即赋予其宏大的维度。在他充满友爱的视野中,身体与灵魂、空间与时间彼此融合”。正是友爱与慷慨将一大批读者吸引至诗人的身边,令“所有诗人,甚至所有那些不是诗人的人都喜欢苏佩维埃尔”,促使艾田蒲感谢苏佩维埃尔“包扎了兰波给我们造成的伤口”。出于同样一种友爱与慷慨,“写作近六十年来,苏佩维埃尔始终感觉并自愿站在所有受侮辱、受折磨的人一边”。“二战”期间,他曾写下多首诗支持、鼓舞各地被压迫人民的斗争,为“自由法国”的多份刊物撰稿,1940年在布宜诺斯艾利斯出版《苦难法国诗集》(Poèmes de la France malheureuse),与路易·阿拉贡(Louis Aragon)的《断肠集》(Crève-Cœur)遥相呼应。我们由此能够理解为什么吴岳添在撰写《法国现当代左翼文学》时会将苏佩维埃尔列入“抵抗运动文学”的作家行列。

在苏佩维埃尔身上,种种矛盾对立,包括欧洲与美洲的对立、古典与现代的对立、平常与不同寻常的对立……这些归根到底说的可能是一回事,是同一个问题的不同侧面。我们已在上文看到美洲之于苏佩维埃尔生活、思想和诗歌创作的重要性。然而,如果只强调苏佩维埃尔拉丁美洲的一面,就无法全面地了解这位诗人:诗人虽然出生于乌拉圭,接受的却是法国乃至欧洲的教育。从语言方面看,法语是他家族与创作的语言,西班牙语是他出生地的语言,他还懂英语、意大利语、葡萄牙语。从诗学方面看,中学时代开始,他先是被拉马丁、雨果、缪塞等浪漫主义诗人吸引,之后又受高蹈派、象征派诗人(尤其是马拉美、兰波、魏尔伦)的影响,在对前辈诗人的模仿中保持了与法国诗歌传统及其韵律的关系,柯罗说苏佩维埃尔写给妻子皮拉尔的情诗“非常符合法国趣味,甚至他的‘美洲印象’也主要受高蹈派的启发”,拉尔博在评价《潘帕斯人》时指出,诗人“毫无疑问来自伊齐多尔·迪卡斯(按:即洛特雷阿蒙)和拉福格出生的国家,他是那个国家的人,然而,他也是法国人”。

我们当然还可以从苏佩维埃尔的作品中总结出其他矛盾对立。面对种种矛盾,柯罗认为,苏佩维埃尔有时似乎也试图逃离,“但更多时候,他寻求将其融合于某种不稳定的平衡中,正是这一点带给他的诗歌一种不可模仿的语调”。“不稳定的平衡”,这一评价确实一针见血地指出了苏佩维埃尔作品的独特之处。

* * *

中文世界很早就关注到了苏佩维埃尔,最早的当属诗人翻译家戴望舒。1930年代,戴望舒在法国见过苏佩维埃尔本人。回国创办杂志《新诗》后,戴望舒接连翻译了苏佩维埃尔的不少作品,他自己的创作也受到苏佩维埃尔的影响,中国现代诗歌研究专家鲁阿夫人(Michelle Loi)指出,在戴望舒的《我用残损的手掌》中,可以看到苏佩维埃尔《苦难法国诗集》的影子。1980年代至1990年代,徐知免、郑克鲁、罗洛、葛雷和胡小跃也先后翻译过苏佩维埃尔的诗作。但总的来说,苏佩维埃尔的作品在中国译介得并不多。此次拜德雅图书工作室与广西人民出版社旗下图书品牌大雅联合推出五卷本“苏佩维埃尔文集”,对于拓展我们对苏佩维埃尔这样一位重量级法国诗人、作家的认识来说意义重大。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享