在观众无法参观美术馆的日子里,上海多伦现代美术馆将精选一系列以往举办的优秀展览和公教项目,以线上的方式连结艺术与大众。本期将推出“公·园”线上展览,选取其中部分作品进行线上展示。

由上海多伦现代美术馆主办的“公·园”展曾获评2020上海市美术馆优秀展览,展览特邀顾铮先生担任学术主持,策展人施瀚涛先生以公园为切入口,邀请15位/组艺术家的摄影、装置和影像作品参展,展览中特别加入了由“澎湃新闻·城市漫步栏目”策划和参与者呈现的“没有围墙的公园”特别单元,以他们的作品反映摄影、公园和都市生活经验这三者之间复杂而有趣的关系,从而使摄影对于现实的再现性与公园之于都市生活的仪式性在公园摄影中发生了叠加。

本期艺术家

甘莹莹

艺术家、撰稿人、策展人。生于广西,现居上海。毕业于英国创意艺术大学摄影系(硕士)。她的摄影作品主要关注身份、环境与权力之间关系等。作品在上海摄影艺术中心、2018集美•阿尔勒国际摄影季、利物浦摄影双年展等进行展出,被上海摄影艺术中心、三影堂摄影艺术中心(厦门)、上海青年艺术博览会等机构以及国内外个人藏家收藏。获马格南基金会拓影纪实基金 (2019);被提名第三届新注视:瑞士冯托贝尔当代摄影奖,入围集美阿尔勒Madame Figaro女性摄影师奖(2018);入围马格南Abigail Cohen纪实摄影基金(2018)曾参加2017阮仪三城市遗产保护基金会及2018终南山艺术驻留计划•冬进行驻地艺术创作,担任2019年清涟龙寺艺术驻留项目的项目总监。

< 左右滑动查看更多 >

甘莹莹,我们的世界一出自“无名之地"系列 摄影,2020

图片由艺术家本人提供

在城市化的进程中,紧迫压缩的生存空间、快速推进的生活节奏——越来越机械化的生活导致人类切近自然的渴望无处消解,于是在有限的城市空间内利用好高楼之内的每一处空暇,使得站在公园里看风景的人可以看到的不仅仅是在高楼所看到的无尽的楼房与道路,而是被构建的人为控制的拟自然环境,里面充斥了怀旧的元素:用行道树模拟森林,草坪模拟草原,水池模拟湖泊,喷泉模拟溪流,假山模拟群山,雕塑模拟鬼神与鸟兽,这一片都市中的“飞地"成了现代文明中大自然的 “保留地”,人在这样的风景中暂时规避进一处乌托邦之中,但没有一片土地是没有名字的,风景的尽头只是一片人造的天空,逃离是无效的。《无名之地》系列是艺术家在人造自然风景内寻找一片不属于任何人,又可以被所有人拥有的“乌托邦” 式景色的探索。本次展览展出的是项目中关于中国公园的部分。

严怿波

独立摄影师,1980年生,现工作生活于上海。作品集《暗流〉曾获得2015年谷仓摄影样书马丁 • 帕尔评审奖优胜奖并入选中国当代摄影图录,作品曾于韩国全州国际摄影节,台北国际摄影节,连州国际摄影年展、首届北京摄影双年展、集美阿尔勒摄影季、三影堂摄影艺术中心、宝綴嘉洛克外滩园、浙江美术馆等展出。

< 左右滑动查看更多 >

严怿波, 2020系列,彩色照片 ,图片由艺术家本人提供

最近的几个月里我们不断改变着对生活的心理预期。关于疫情的各种信息大爆炸很难让人平静下来,总之我们可能迎来人生中变数最大的一年。但春天还是来了,花也依旧盛开,3月初换了一台新相机后我又开始了出门拍照。积累的这些作品可能被直接命名为“2020”,它们将在合适的时候编成一本画册,当然这其中会引出一些其他专题分支, 比如“Aunts”系列,和“附体”系列(主体是衣服或配饰包含动物元素的人)。作为一个容易紧张,又爱热闹的人。街道和公园一直是我的“舒缓剂”,我用影像与这个城市周旋,影像所记录的人们的状态也同时投射着自己......

蔡东东

1978年出生于中国甘肃,2002年就学于北京电影学院,目前生活工作于北京,柏林。他的艺术创作涉猎摄影,装置,录像以及社会性的艺术实践。2018年在巴黎摄影博览会上,《纽约时报》报道其为展现未来摄影创作方向的八位艺术家之一;他曾获得过2010年意大利特尔纳当代艺术奖一等奖TOP20, 2015中国当代摄影新锐。他曾参加了不同美术馆,以及艺术机构的展览,其中包括:德国国家摄影博物馆(2017,柏林);艺莱画廊(2017,美国纽约);瑞士pully美术馆(2017,瑞士);泰康空间(2016,北京);波茨坦艺术空间 (2016,柏林);民生美术馆(2016,上海);蜂巢艺术中心(2015,北京);三影堂摄影艺术中心 (2015,北京);中央美术学院美术馆(2015,北 京);越后妻有三年展(2015,日本新泻);德国弗克望美术馆,(2015,德国埃森);佩斯北京空间 (2014,北京);何香凝美术馆(2014,深圳)欧洲时报文化中心(2014,维也纳);俄亥俄州立大学艺术中心(2014,美国")

< 左右滑动查看更多 >

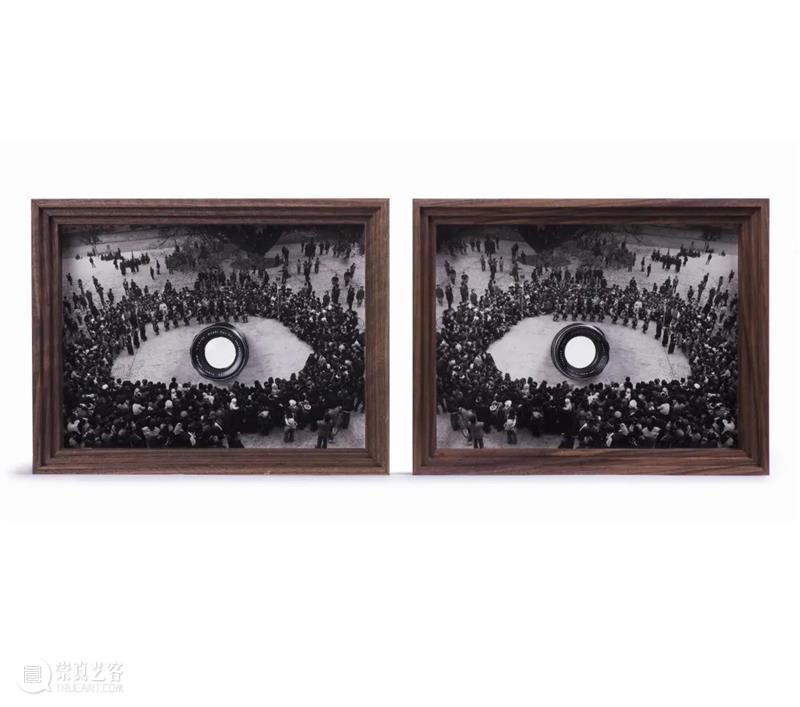

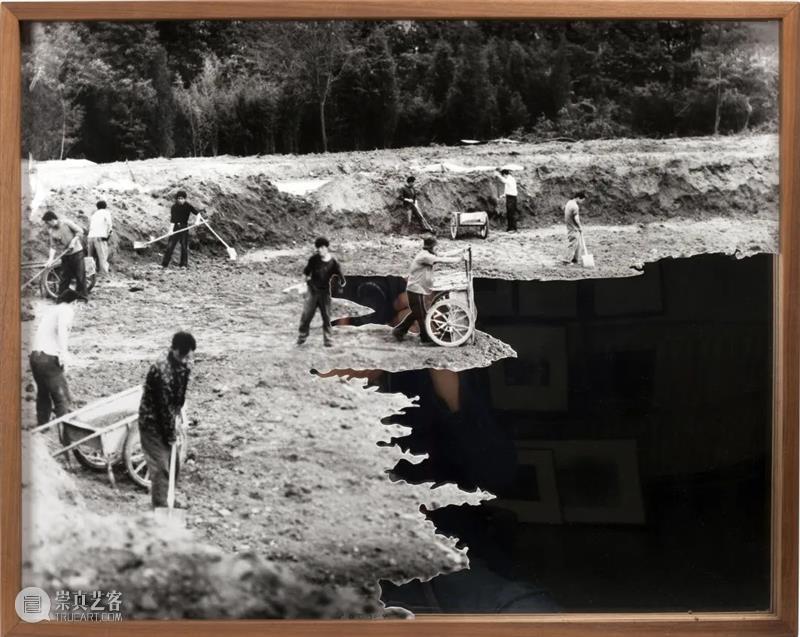

蔡东东,明胶卤化银照片,2015 ,图片由艺术家本人提供

<图片从左至右依次为:垂柳,明胶卤化银照片,28x21cm,2015

游泳,明胶卤化银照片 古陶罐(史前),50×50×50cm(带框尺寸),2019

眼睛,明胶卤化银照片 摄影镜头,29.2×22.8×5.7cm,2019

卷起的路,明胶卤化银照片,30x21cm,2016

悬挂,明胶卤化银照片 绳子,63×126cm,2017>

这些作品源自我最近几年的系列创作“照片游戏”。作品中使用的图片来自我多年的拍摄和收藏在这个图像泛滥的时代,它们闲置在那里成为舍不得丢弃的“鸡肋”,我像一个外科医生一样对 这些照片做起了手术,我反复观看,找到并发掘它们内在所隐藏的戏剧性结构,甚至另一个空间,然后采用不同的方法一卷曲,打磨,拼贴,燃烧或与其它相关物品结合做成摄影装置作品等等,极尽各种手段,挽救这些图像,赋予它们新的生命。这样的创作模糊了对图像的触摸体验与认知体验之间的界限,尝试扩展了一张照片的外延。通过展现质疑图像与观看者关系的方式,创作了逃脱指向关系的图片,松动了图像所带来的假象,当图像变成一个纯粹的物体时,图片也就成了一个有形的场所。

朱浩

出生于上海,毕业于上海戏剧学院戏剧文学系。九十年代初,在美国出版英汉对照俳句集《初霜》2001年开始摄影创作。曾任奥美公关中国区执行创意总监。作品包括“上海默片”、“像场”、“影城”、“天堂后巷”、“就像电影一样”、 “光合图谱”等。出版有摄影集《影城》《中国当代摄影图录朱浩》。

< 左右滑动查看更多 >

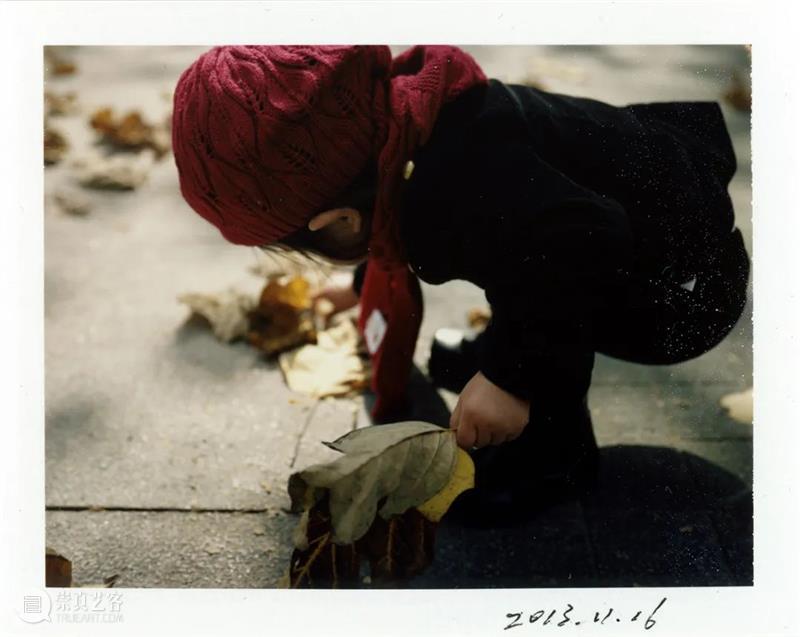

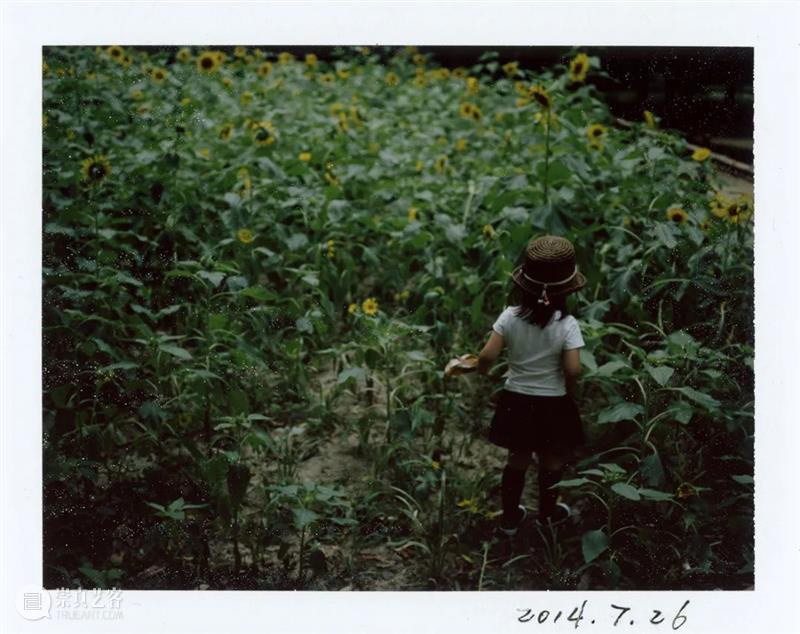

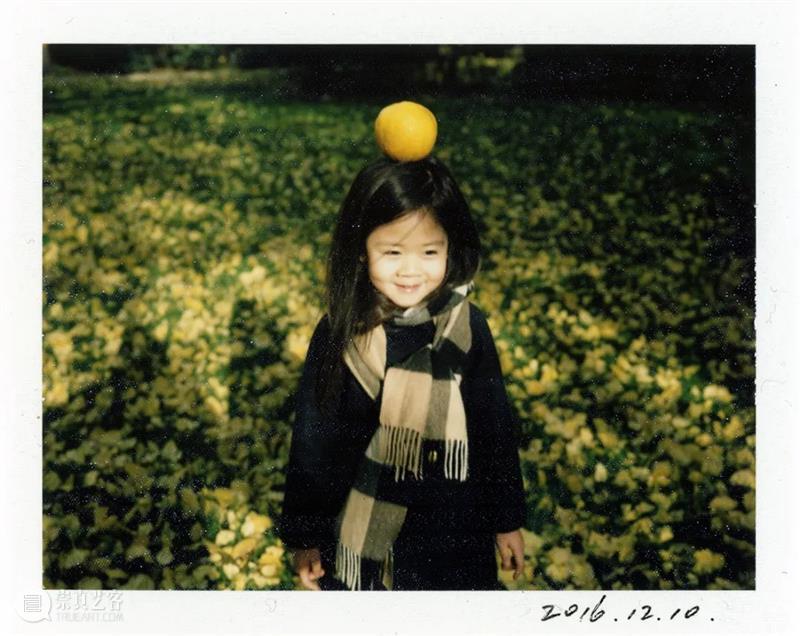

朱浩,野餐盒里的波拉片,彩色照片,2012-2020

图片由艺术家本人提供

太太怀上女儿的那一刻起,我们的生活轨迹自然变了。为了增加散步,公园成了周末的固定选择。也许真有三十多年没怎么去过公园了。重走时,一草一木一石,既是儿时回忆的求证,也让我们难得地留意起四季的光影变幻、兴衰枯荣。

许海峰

1969年3月生于上海,1991—1994上海大学美术学院艺术摄影;2009-2010大连医科大学- 英国BOLTON大学艺术摄影;1999-2003青年报社;2003年至今,东方早报I澎湃新闻。1999“上海黑白摄影七人联展”参加上海国际影展;《华亭路》获乐凯杯华东六省市银奖;2003“废墟的美学”个人影展,上海原点画廊;都是女人——上海中信泰富十二联展;2005上海摄影家摄影联展, 平遥国际摄影节;2008组照《伤—— 5-12中国 汶川大地震纪实》获爱普生国际彩色摄影大赛(中国赛区)照片组二等奖;2011参加云南大理国际摄影节《线索》展览;2012作品《观看中国》获平遥国际摄影大展“社会生活类”作品优秀摄影师大奖;《睡觉》参加韩国全州摄影节(国际)邀请展;《以国家的名义——动迁》获得上海国际摄影节组委会邀请展;2013《台风来了》获第24届全国摄影艺术大赛新闻类铜奖。

< 左右滑动查看更多 >

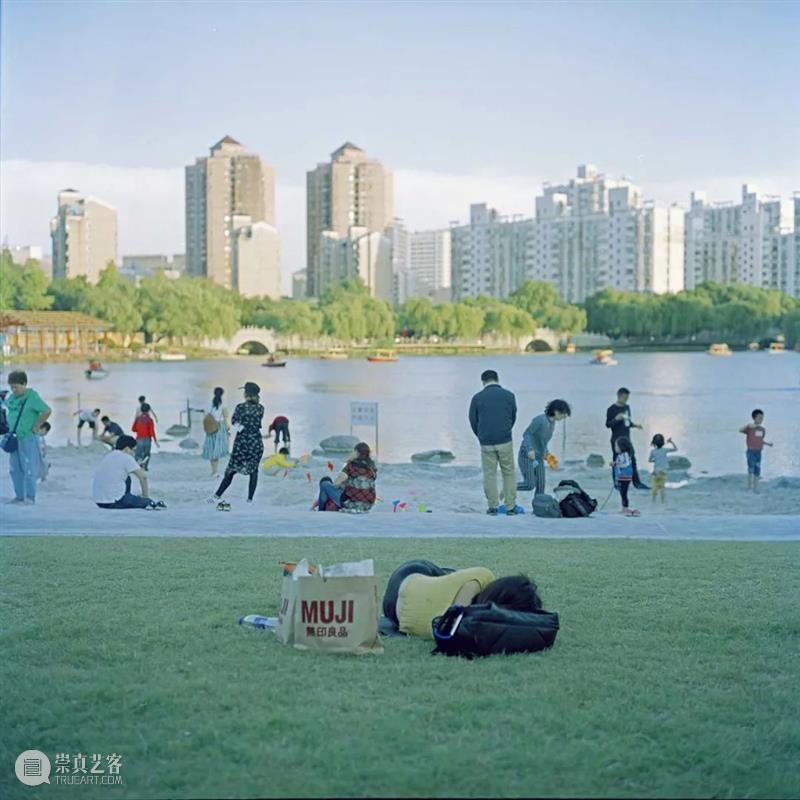

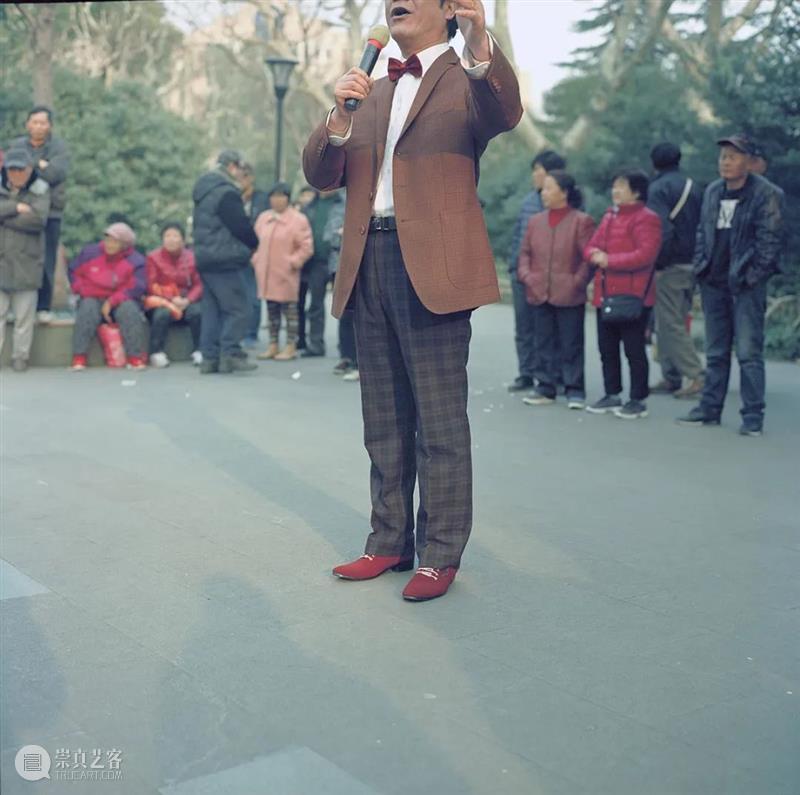

许海峰,公园里,彩色照片,2018,图片由艺术家本人提供

逛公园时我只比别人多带了一台相机。做记者最大的好处是能够在现场看到比报道出来更接近真实的东西,随之带来的坏处则是这些东西伴随着的负向能量在体积聚内,它像一种病毒,潜伏在体内。那一年,最长的一次出差33天,回来想找人说话,发现大家都很忙。

有一天,无意间走进公园,发现或者说找回孩童时期久违了的开心的事。于是,常常拎着相机夹一本书去公园“白相”(上海话:玩耍),也没想过将照片要拍成什么样子,拍着就拍着,拍不着就躺在铁脚长椅上翻翻带去的书。看着夕阳从树梢后落下,一天的光阴在公园里虚度掉了。这种日子,蛮好。逛久了,愈加喜欢公园里厢的氛围,远离汽车声、 喧闹声(早晚高峰还是要避让一下广场舞的喇叭声),更不用担心脚踏车在从身后横冲过来。公园,可能是城市中唯一可以让大多数人得以喘息而暂时得以逃避的藏身处,也是精神获得休养调息的避难所。于我,“公园”就像一味解毒剂,可以长期服用而无副作用。

徐杰

生于1982年,现生活工作于上海,2008年上海大学美术学院美术学专业(硕士)。2012年获约翰•莫尔艺术评论奖大奖。展览及项目包括:40+4项目@PalazzoStrozzi (弗洛伦萨,2008);上海欢迎你@万花筒空间,(科隆,2008);世界观(个展)@上午艺术空间(上海,2013);相亲角项目@上海当代艺术馆+瑞象馆+上午艺术空间(2014);

虚实(策展)©amanasalto (上海,2015);约翰• 莫尔文献展(策展)@喜玛拉雅美术馆(2014 , 上海);现实问题一纪实影像研究系列活动(策划)@OCAT(上海,2015—2016年)。

< 左右滑动查看更多 >

徐杰,公园,黑白照片,2012-2015,图片由艺术家本人提供

上海东部的公园有着多层的含义,这里是平民的公共空间。没人关心你要做什么,大家都见得多了;每一个人都希望有自己的观众,这样才更有劲。

Lam去过很多地方,可以切换多种生活方式,他说,在奥地利可以看到这样的公园,空无一人,但可以看很久,看一个没有人的公园的风景。两者相距很远,但勾连起来,却有些不同的意味。

btr

生活在上海的作家、译者和艺术评论人。出版有《迷你》《意思意思》等。译有保罗•奥斯特《孤独及其所创造的》《冬日笔记》、阿巴斯•基阿鲁斯达米《樱桃的滋味:阿巴斯谈电影》等。曾担任2012年大声展文学单元(北京)及2016年朱浩摄影展《就像电影一样》(10 Corso Como)策展人。个展《意思意思》2017年3月在上海新空间举行。2014年创办微信公众账号“意思意思”。

< 左右滑动查看更多 >

btr,聚2020,摄影,2020,图片由艺术家本人提供

“隔离(quarantine)"一词源于十七世纪中期意大利语“quarantine",意为四十天。三百年后,隔离期从四十天变成了十四天,但其本质未曾改变。2020年三月中旬,上海公园恢复开放,成为疫情发生后几乎仅有的公共空间。度过漫长隔离期或自我隔离的人们小心翼翼地来到公园,开始“分开聚众”。在似乎一切恢复常态的幻象背后,是一种绝非正常的“新常态":有难以言说的什么不可逆转地改变了。《分开聚众》由14字的仿俳句、40字的“文字快照”、静态图像及动态图像交杂而成,试图在文字、声音、图像和想象的互文里重新理解现实。

微信编辑:代延平

上海多伦现代美术馆

官方b站号、视频号、小红书号,欢迎关注↑↑↑

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享