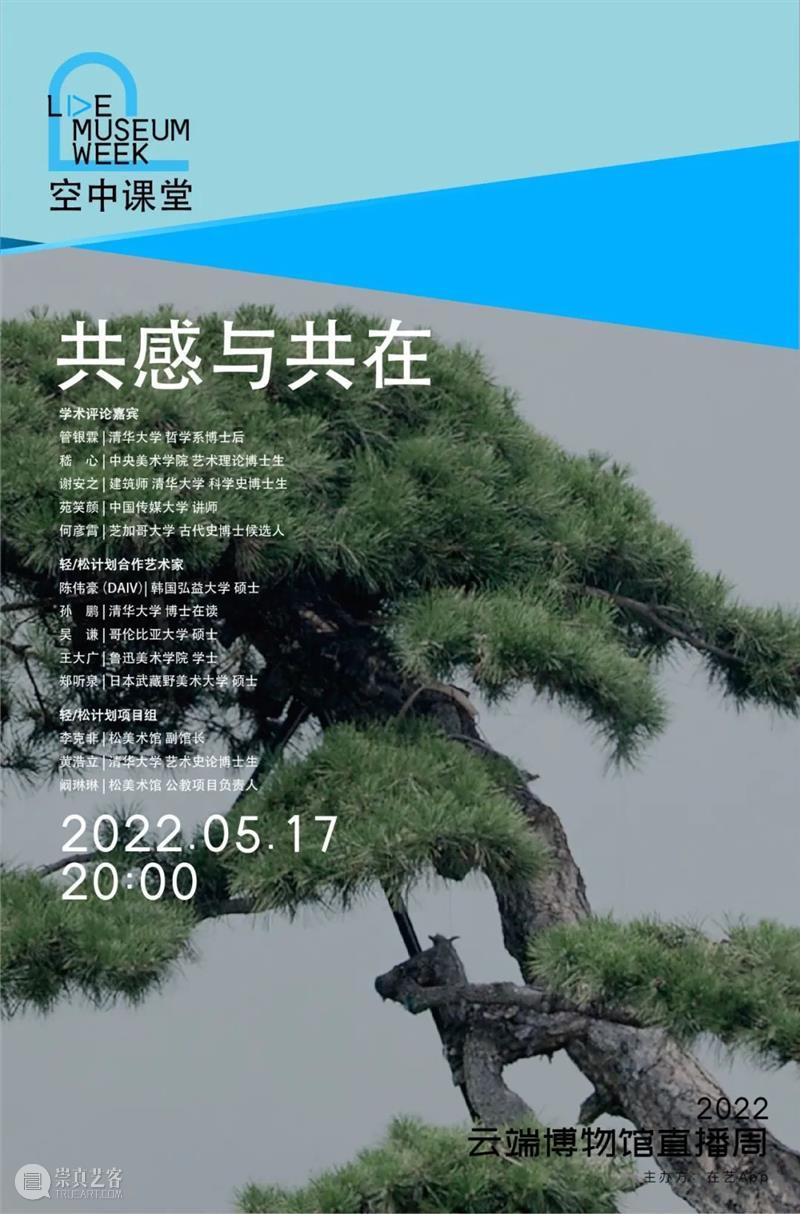

5月17日,松美术馆与在艺APP联合推出博物馆日直播周第2场「共感与共在」线上直播研讨。

本场线上研讨的13位嘉宾从“共感与当代艺术创作”、“共感的话语与当代生活”、“共感的文化阐释路径”、“松美术馆青年艺术家生态建构”、“本期「轻/松计划」合作艺术家参展作品”,5个方面展开对话与讨论。

研讨精选

黄 浩 立

青年策展人

艺术评论人

清华大学艺术史论博士生

主持人/黄浩立:

“共感”一词,不论是在词源学,还是在哲学语境,甚至在整个社会流变的过程中,都产生着非常重要的意义。

“共在”源引自海德格尔《存在于时间》第四章中提出的关键概念,是在当下的社会形态和状态中,如何打开人类自身和社会、和世界以及任何事物生存论的途径。

13位嘉宾分别围绕“共感与当代艺术创作”、“共感的话语与当代生活”、“共感的文化阐释路径”、“松美术馆青年艺术家生态建构”、“本期「轻/松计划」合作艺术家参展作品”5个方面展开研讨。

Part.1:学术嘉宾部分陈述

管 银 霖

爱丁堡大学哲学系博士

清华大学哲学系博士后

管银霖:

“共感”一词在当代社会中不断演变,从共情到通感再到对于权利话语的反叛以达到对于自然与社会最本身的追求和表达。后疫情时代成了我们对于这种“共感”的有力推手。不仅让我们脱离了时空的限制,切身感受到了人类共同体对于自然与社会的共同的苦难,同时也在物质生活、精神生活和社会生活三个层次上影响着全人类。陈伟豪、王大广和孙鹏对于权利话语的反叛打破了对于传统叙事的权威;而郑听泉与吴谦则试图在失序中构建“新秩序”。五位艺术家的作品宛如“共感”这一概念,既打破传统话语叙事,同时又要在原有的秩序上试图寻找与构建“新秩序”。

嵇 心

中央美术学院艺术理论博士生

《艺术当代》杂志特约撰稿人

嵇心:

去描述我们的时代与生活,仍然属于艺术家最重要的任务。但是,这从来就不是简单的任务。如果当代艺术家还在响应“做当代人”的内在呼唤,他会惊恐地发现自己几乎已经陷入绝境。因为他必须有勇气穿越那充满喧嚣与眼花缭乱的诱人地带,同时不迷失、不妥协,他必须不断地拆解自己,去走向新的生成。

谢 安 之

清华大学科学史博士生

诗人、建筑师、规划师

谢安之:

“共感”需要场域,不仅是一种物理的空间,更需要一个内在的场域,既是一个平台,又是一个载体。《说文》云:“共,同也”。“同气相求,同声相应(周易乾卦)”。“同”,共振的基础,同频的声音能生发共鸣,同类的气味会相互融合,同理的事物相互感应。志趣相投的人自然地结合成为挚友。西方哲学中“共相”问题的讨论源于柏拉图和亚里士多德。“共相”(universal)就是普遍与一般,不同的个体理解不同。“共相”是对人类思维方式的一大革命,一般(共相)就在个别之中。例如吴谦和郑听泉的作品,评价没有正确与否,标准已不再重要,这不代表失去了感知与体验;而是更看重艺术家在创作过程中深刻地反思与内在探索。

苑 笑 颜

中国传媒大学讲师

中国传媒大学戏剧影视学博士后

苑笑颜:

艺术家郑听泉的作品在当代语言与观念化的表达中,构筑属于自己的一个独特而自由的意境世界。作品在意象中融入丰富的形式变化,在形式的蔓延与情感的流动中创造意义。

艺术家吴谦的“墨系列”作品具有一种心物相连之势。势本作“执”,后世加“力”,体验中的审美正蕴含着一种“力”。作品体现物我生命相互激越的态势,创造了审美体验之所以能渐次深入的内在源泉。在共时的情境里,有一种共同的流动,一种共同的呼吸,万物均处在“共感”之中。

何 彦 霄

芝加哥大学古代史博士候选人

何彦霄:

各位艺术家通过自己的某种意义上劳动或者创作出的作品,被集中起来展示,创造出情感之间的互动,即“共感”。艺术家郑听泉的作品,第四幅到第七幅从《普罗提诺的诚心》到《山的启示》,这几幅作品的实践背后有着非常庞大的文化史背景,听泉通过自己追求的某种视觉艺术,实现了其他艺术类型以及其他情感表达的尝试,这种尝试对于我本人来说,非常具有“共感”的效果。

韩国训练的艺术家陈伟豪通过对经典作品重新创作,表达对当代社会的批判,与韩国嘻哈音乐(K-hiphop)对社会问题的批判有共同精神,表现了潮流艺术与流行音乐的共感。

Part.2:参展艺术家部分陈述

陈伟豪(DAIV)

韩国弘益大学硕士

陈伟豪(DAIV):

本次我所展出系列作品是针对一些名画进行二次创作,初衷是想通过致敬的方式在没有改变原作品寓意的基础上,加入我自己的想法。名画是年代的产物,而我也是根据当下时代的感悟进行创作。

我在韩国学习了4-5年,也是从街头创作中不断成长的创作者,后续将涂鸦移到画布上,进行架上创作。所以韩国的街头文化对我的创作风格、手法以及表达的意境有一定影响。后续创作的趋势将会在作品上更多地增加“异性”,希望可以带给观众更深层次的理解与感悟。

孙 鹏

清华大学博士在读

孙鹏:

本次展览,我处于一种被“共感”的状态。每位艺术家从艺的道路都不是平顺的,尤其是拥有自己的创作风格或语言特色之后。作品最终呈现的结果涉及到个人的“选择”。表现形式不同的作品包含着相近的精神追求——以一种能够留下痕迹的方式跟自己对话、抗衡、记录自己、发现自己。

个人认为,每位艺术家作品中传统的影子以及时代的烙印是无法摆脱的。无论抽象或具象表现形式,其精神内核始终有前人给予我们的遗传以及我们当下立足点对我们的制约。

我曾经尝试双耳不闻窗外事,努力地向内发掘,以为自己是纯粹而独立的。可是当我回到人群中,才发觉同类比比皆是。就像这次展览的“共感”一样让我意外。

吴 谦

哥伦比亚大学硕士

吴谦:

我近些年的创作构成了墨系列的第三阶段,本次参展的几件都是属于第三阶段的作品。是在第二阶段行动绘画的基础上,结合了几何抽象的概念,用规则或是不规则的色块线条在画面上进行分割。

在近期的绘画中,我融入了纯黑跟纯白的色块和线条。我作品中的一个主题,便是始终在用黑白这两种颜色去表达和描绘我所理解的世界上很多对立而又统一的二元,比如:东西、古今、善恶和阴阳等等。其实在我们的生活中,在这个世界上,我们每天都在面对着很多这样一种对立而又统一的二元。

在生活的二元当中,绝对的黑和绝对的白是不存在的,绝对的善和绝对的恶也是很少的,所以有大量的黑与白之间的灰色地带。那么这个当中的色彩关系就千变万化,从纯黑到深灰到中灰到浅灰到纯白。虽然我是用黑白两种颜色在进行创作,但其实它这里面有无限的可能和空间。

王 大 广

鲁迅美术学院学士

王大广:

在绘画逐渐走向边缘化的时代,创作的媒介不可分割地跟随社会科学、人文科学发展。作为一个创作者我认为最要紧的是不要将自身创作的主动权交给媒介,而是将媒介作为创作想法实现的手段。

本次展览所展出我的系列新作,因为疫情反复快递停运,家里没有适合的画材,只好使用iPad绘画,在画的过程中意外找到一些没体验过的数字图像的乐趣。但我不建议使用iPad进行绘画,因为它和真实绘画最大的区别是:在数字世界中是可以随意撤回的,而那些所谓画错的地方或是败笔,我们将失去对这些的调控与化解。

郑 听 泉

日本武藏野美术大学硕士

郑听泉:

我认为“共感”是一种共同的生命境界。当我和自然产生“共感”的时刻,便是我们相互进入到了对方生命中的时刻——由此,“共感”得以建立。所以,产生“共感”需要我们保持一种生命开放的状态,这也是每个人生来本有的一种能力。

但这样的“共感”也是有境界之分的,这境界的高低取决于自身生命境界的高低。作为艺术家非常幸运的一点便是,可以通过艺术创作去完成自己生命境界的提升。

Part.3:总结陈述

李 克 非

松美术馆副馆长

李克非:

每位艺术家的创作理念各不相同却又包含联系,5位学术嘉宾都有各自的研究方向以及对作品的思考,让“共感”这一话题更加立体。

美术馆作为一个连接人、物、场的平台,就像刚才苑老师说的“观众来观看展览实际上是参与了一个开放性的叙事仪式”,确实是这样,一场好的展览,不光是艺术作品本身的展示,更多的是一种文化、学术、哲学和思想的交流与碰撞,所以这也正是我们进行讨论的意义吧。

主持人/黄浩立:

更多的时候,我们选择通过图像文本和声音语言去进行共享化的描述,但当我们进入这个讨论的空间或场域,便各自激发同一时空下“共感”的另一种生成,同样也揭开了“共感”本身另一种阐释的可能性。在此时此刻,让艺术与我们共在共存,感同身受。

识别二维码查看完整研讨回放

特别鸣谢

在艺APP

暂停营业通知

为配合防疫政策相关要求,松美术馆当前仍在闭馆,开馆信息将第一时间在微信公众平台发布公告,敬请关注。

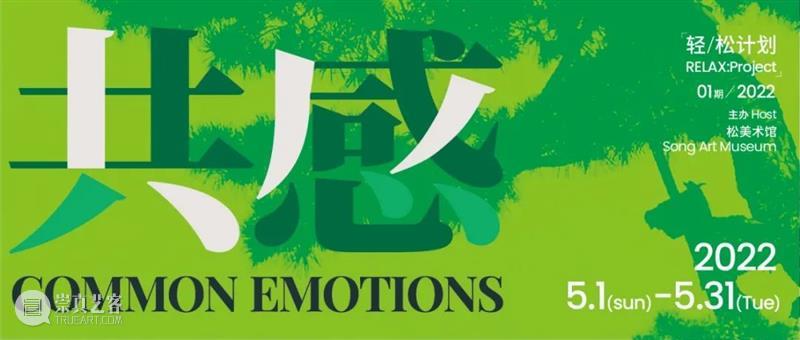

2022「轻/松计划」第1期“共感”联合在艺APP共同推出“云端展厅”线上特别呈现!

扫描左侧二维码 线上看展

扫码添加微信小助手

即刻加入松美术馆社群

参与互动,不定时发送松粉福利

———————————————

「松」社群

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享