画不惊人不肯休

——李震坚的主题性人物画创作

“浙派人物画”作为20世纪50年代中期开始崛起于中国画坛的一个重要画派,在当时及之后的相当长一段时间内产生了很大的影响。今天看来,“浙派人物画”不仅在20世纪美术史上影响深远,而且在宋代以来的人物画史上都具有重要的意义:它把中国传统人物画的表现力大大地推进了一步,而且保留了传统中国画的笔墨根本。

“浙派人物画”的开创者为李震坚、周昌谷、方增先、顾生岳、宋忠元,世称“浙派人物画开山五老”。

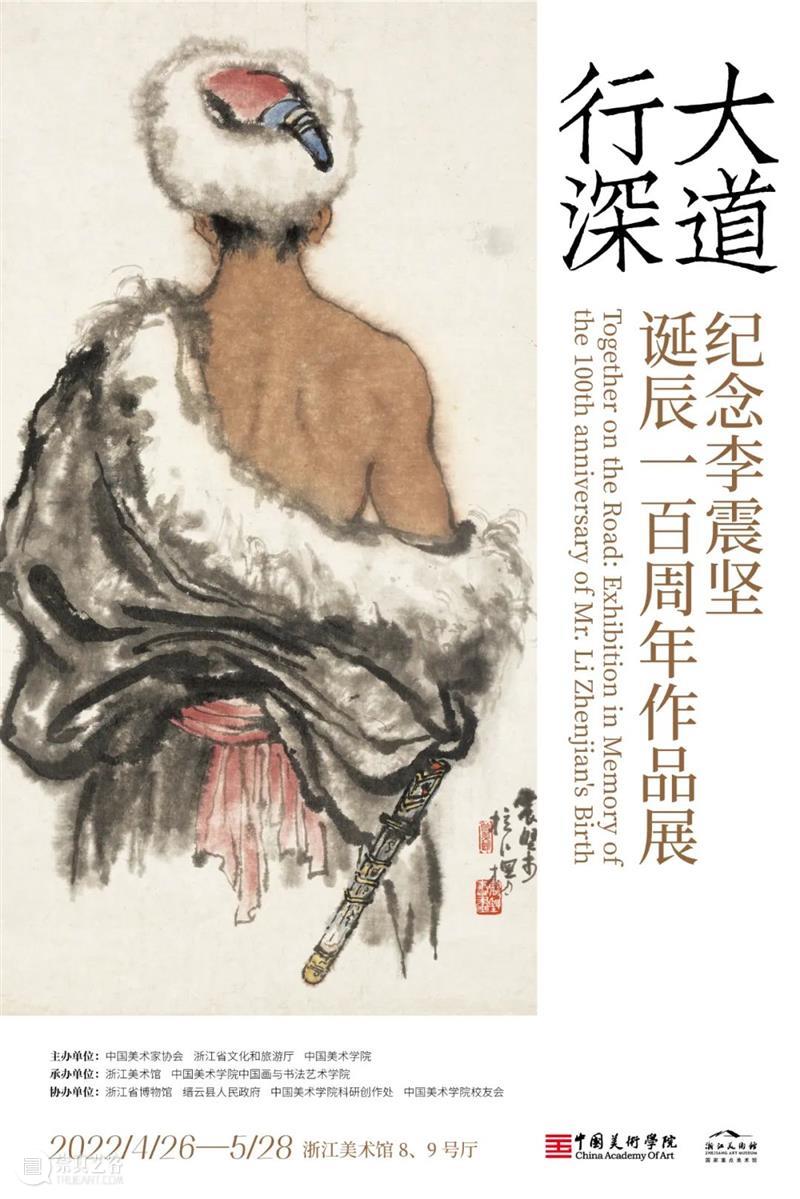

李震坚(1922—1992)作为“浙派人物画开山五老”之首,今年正值他的百年诞辰,在浙江美术馆举办的“大道行深——纪念李震坚诞辰一百周年作品展”,全面深入地展示了他杰出的艺术成就。展览的亮点、也是最具份量的是他的主题性人物画创作,这些画充分显示了他驾驭大场面的非凡能力技巧以及“九朽一罢”精益求精的执着探索精神。

时代背景与主要作品

李震坚的主题性人物画创作集中在20世纪50年代中期至80年代初期的近三十年间。20世纪50年代中后期至60年代中期是他创作的鼎盛时期(也是“浙派人物画”发展的黄金时期),这一时期,李震坚创作的为美术界熟知的作品有《妈妈的新课题》(1960)、《井冈山的斗争》(1960),还有画得极为精彩、后来却较少见诸展览、画册的《唤猪》(1956年)、《靶前论英雄》(1961年)、《凤凰山下十姑娘》(1964年)等。他于1972年创作的《在风浪里成长》(现藏浙江省博物馆),是他最出名的代表作。从1984年创作了《春的活力》之后,李震坚把主要精力放到了水墨人体画的研究与创作方面,就基本不再创作主题性人物画了。

《唤猪》

1956年

128cmx72cm

中国美术学院藏

《井冈山的斗争》

1960年

96cmx171cm

浙江美术馆藏

《井冈山的斗争》

1960年

122cmx286cm

中国美术学院藏

和同时代大多数画家一样,李震坚的主题性人物画创作和当时的政治形势紧密相关。他于1960年创作的《妈妈的新课题》,与当时的人民公社生产生活相关,具体表现的是浙江舟山乐平人民公社食堂的劳动情景:一对母女正在试用新发明的用于提高劳动效率的切菜机。这幅画充分体现了浙派人物画是怎样把写意花鸟画的技法融入到人物画中去的,画面中的白菜、箩筐完全是大写意花鸟画的笔墨技法,人物脸部、手部也只是略加渲染而非按光源画出明暗,这种重视中国画传统笔墨的表现方法与徐蒋(徐悲鸿、蒋兆和)体系的写意人物画(以素描来改造中国画)有着本质的区别。

《妈妈的新课题》

1960年

146cmx79cm

浙江美术馆藏

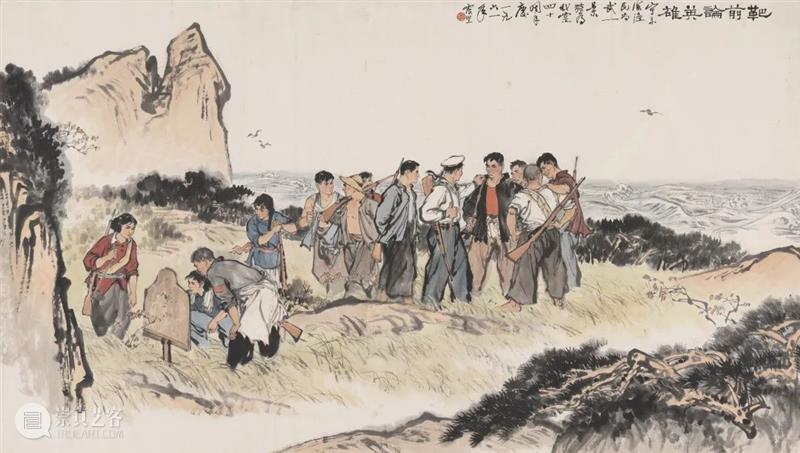

《靶前论英雄》

1961年

95.5cmx168cm

中国美术学院藏

《凤凰山下十姑娘》

1964年

97cmx217cm

中国美术学院藏

创作于1961年的《靶前论英雄》是李震坚为庆祝中国共产党成立40周年所作;创作于1962年的《野火烧不尽》则是为纪念延安文艺座谈会讲话发表20周年所作;1972年的《在风浪里成长》是为纪念延安文艺座谈会讲话发表30周年所作,上述的几张画都是李震坚的主题性人物画创作的代表作。这些主要作品无疑和时代背景紧密相关。

形式与内容的完美结合

上世纪六、七十年代中国的一些主题性人物画创作,存在着构思表现过于直白,画面内容与艺术形式不协调的种种问题,尤其在“文化大革命”时期的一些人物画,人物形象的塑造过度地往“红、光、亮”“高、大、全”的标准上靠,接近于当时所提倡的“样板戏”,使得艺术面貌单一化、样板化,这样的作品自然缺乏生气,不能传之久远。

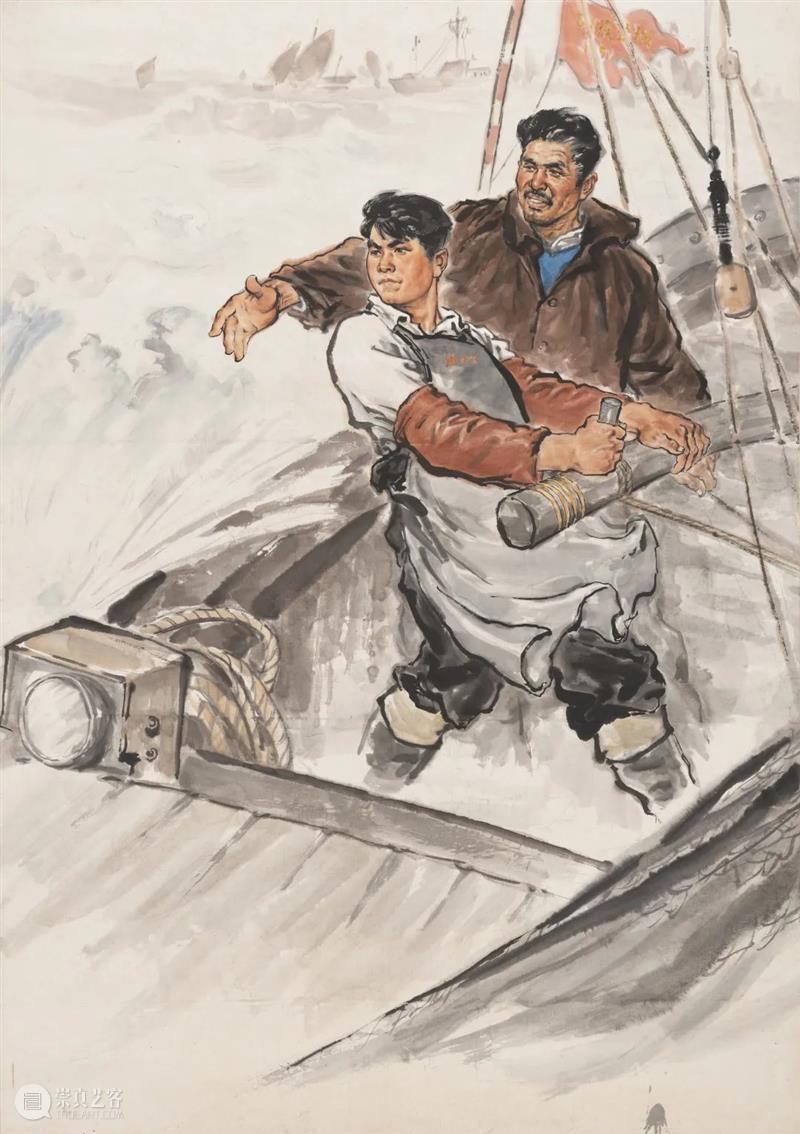

《在大风浪里成长》

1972年

184cmx130cm

中国美术学院藏

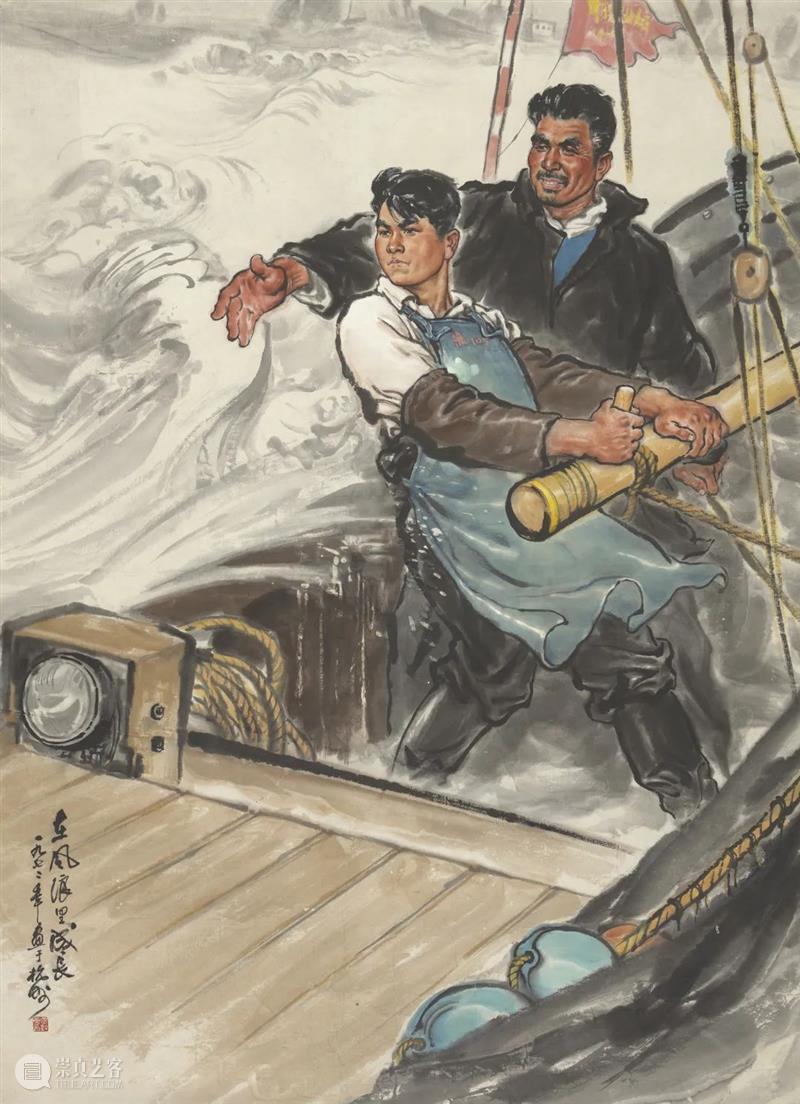

《在风浪里成长》

1972年

176.5cm×128.5cm

浙江省博物藏

浙江由于传统文化底蕴悠久深厚,在“浙派人物画”发展之初,潘天寿等老画家就对于年轻的人物画家们的审美、创作方向把关指导,保持民族性是潘天寿十分强调的。因此,“浙派人物画”的一些主题性人物画,都把与政治相关的内容和本民族的传统艺术形式融合地较好,没有违和感,让人感到非常自然。比如方增先的《说红书》、李震坚的《井冈山的斗争》等。也可以说,在表现政治相关题材时,浙派人物画家们从未忘记他们是在进行艺术创作,而不是在生硬地用画笔说明政治内容。因此,他们笔下的人物依然有血有肉有个性。李震坚创作的《在风浪里成长》,虽然是在“文化大革命”期间,但是相比同时期其他画家的一些作品,明显没有矫揉造作、过于直白之弊,虽然体积、明暗塑造加强了、也略有“红、光、亮”的时风影响,但是他还依旧坚守着笔墨——这个中国画的底线。

九朽一罢的创作态度

“九朽一罢”一词出于南宋邓椿所著的《画继》【1】,是指传统人物画的创作手法。清代画家沈宗骞在其所著的《芥舟学画编》【2】中进一步阐述了这个词的意思:“古人有九朽一罢之论。九朽者,不厌多改,一罢者,一笔便了……且九朽一罢之旨,即是意在笔先之道。”李震坚的写意人物画创作深合此道,在草图阶段反复推敲,而在落笔时则肯定果断,一笔便了。他的主题性人物画创作则将这一点做到了极致。《在风浪里成长》的创作过程,最能说明这一问题。

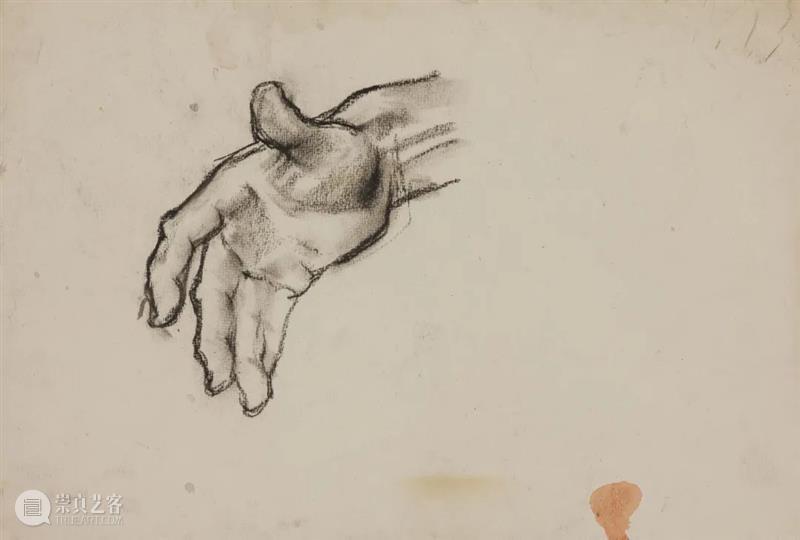

对于《在风浪里成长》画中的两个人物形象——老船工和青年船工,李震坚在创作过程中进行了反复修改:青年船工的头像在上正稿之前修改了五遍,躯干画了四遍,腿的特写画了两遍。推敲最多的则是老船工的右手,根据画面需要,画家设计的这只手透视角度较大,不容易表现,为此,在上正稿之前,这只手足足改了九遍之多!直至达到最佳效果,做到了真正的“九朽一罢”。通过这些反复修改的稿子,我们能很好地还原这幅作品的创作过程,窥见画家严谨的、精益求精的创作态度。由此,我们也能推衍出李震坚其他主题性创作的大致过程。

《老船工的手之一》 浙江美术馆藏

《老船工的手之二》 浙江美术馆藏

《老船工的手之三及全身》 浙江美术馆藏

《老船工的手之四》 浙江美术馆藏

《老船工的手之五》浙江美术馆藏

《老船工的手之六》 浙江美术馆藏

《在风浪里成长》素描稿(老船工的手之七、八、九遍)

浙江美术馆藏

此画完成后,浙江、天津等地美术出版社均将此画编入画册和《工农兵形象选》,在全国发行,因此在当时产生了极大影响,是上世纪七十年代中国人物画的代表作品。

李震坚不仅在画正稿前九朽一罢,反复推敲,就是正稿,他都会画好几遍,以期达到最满意的效果。如1960年的《井冈山的斗争》就画了四遍,现在分别收藏于浙江省博物馆(初稿)、浙江美术馆、中国美术学院和中国人民革命军事博物馆。《在风浪里成长》目前所见有两幅,一藏浙江省博物馆,一藏中国美术学院,但据其学生回忆,1973年他又画了三稿,但现藏处不详。总之,“一画多幅”也是李震坚重要创作的普遍现象。

小结

李震坚以其非凡的天赋,扎实的中西绘画基础,创作了一系列恢弘的、具有民族特色和时代气息的现实主义主题性人物画,他是浙派人物画的开拓者、杰出的人民艺术家、新中国写意人物画的奠基人之一,他的艺术实践对现当代中国人物画的发展产生了巨大的影响。

诗圣杜甫在其诗《江上值水如海势,聊短述》中总结自己的艺术创作时写道:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。”[3]道出了他的性格、嗜好以及对自己在艺术上的要求和方法。李震坚先生为人讷于言而敏于行,对于自己的绘画创作也始终抱着精益求精的态度,对于他的主题性人物画创作,我们庶几可以用“画不惊人不肯休”来评价吧。

[1] (宋)邓椿(元)庄肃:《画继 画继补遗》,人民美术出版社,2016年,第32页。

[2] (清)沈宗骞:《芥舟学画编》,人民美术出版社,2016年,第98页。

[3] 聂石樵 邓魁英:《杜甫选集》,上海古籍出版社,1999年,第190页。

蔡荣

浙江美术馆副研究馆员,李震坚百年诞辰作品展策展人之一。

// 展览现场

行大

深道

纪念李震坚诞辰一百周年作品展

展期:

2022年4月26日—5月28日

地点:

浙江美术馆8号厅、9号厅

主办:

中国美术家协会

浙江省文化和旅游厅

中国美术学院

承办:

浙江美术馆

中国美术学院中国画与书法艺术学院

协办:

浙江省博物馆

缙云县人民政府

中国美术学院科研创作处

中国美术学院校友会

供稿:蔡 荣

编辑:潘仲颖

责编:综合信息部

参观注意事项

浙江美术馆

地址:浙江省杭州市南山路138号

电话:0571-87078700

开馆时间:周二至周日9:00-17:00

周一休馆(遇法定节假日照常开放)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享