严复(1854-1921)

严复的用心

文 / 王佐良

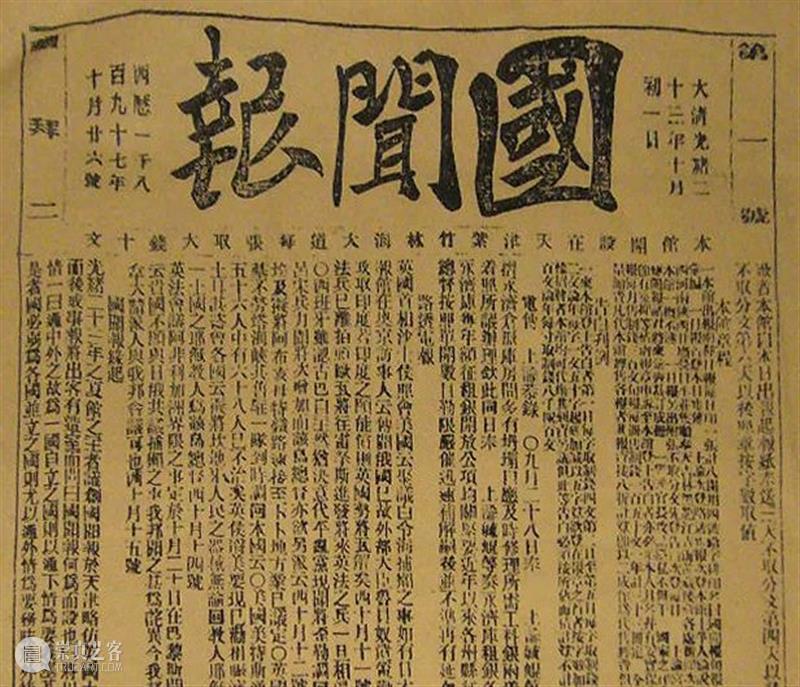

在历史上,一个大的文化运动往往有一个翻译运动伴随或作为前驱。中国在19、20世纪之交酝酿着一个文化上的巨变,也有一个翻译运动应运而生。只不过,这个运动虽然造成一时声势,影响更为深远,却只是两个人的努力结果。1896年林纾译了法国小仲马的小说《巴黎茶花女遗事》,使中国读书界了解到西方大都市中青年男女的感情生活。1897年严复在天津创办《国闻报》,开始在上面连载他自己所译的赫胥黎的《天演论》,让中国高级知识界接触到当时最新的西方思想(原书出版于1893年,四年后就出现中译,可见严复是力求及时的,仅这一点也可看出他用心之良苦)。后来两人都取得巨大的成功。

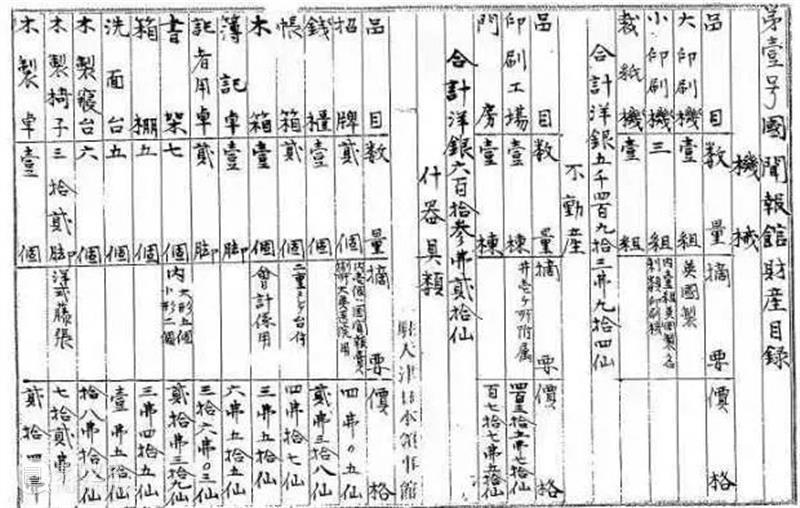

《国闻报》创刊号与当时报社的财产目录

今天看来,林纾不懂外文而能译外国文学作品达180种之多,是克服了特大的困难才能做到的;然而从另一个角度看,也许严复的成就更为难得——因为林纾所译的文艺小说比较容易引起读者兴趣,而严复所译则都是我们今天要称为理论书的大部头著作,不是消遣读物。然而它们不仅赢得了相当数量的读者,而且引起他们严肃认真的思考,其故安在?显然,首先因为它们出现在一个历史转折的前夕,饱经帝国主义列强侵略和清朝皇帝专制统治之苦的中国知识分子忧国忧民,正在寻求救国革新的真理,因此才能对西方的新理论新学说发生好奇心。然而如果没有严复在翻译上下的功夫,那么这种好奇心是不容易得到满足的,即使初步引起了也难于使它持久。所以严复的翻译的重要性可能比我们所已经认识的还要大,而他所采取的翻译方法也可能是另有深意在的。

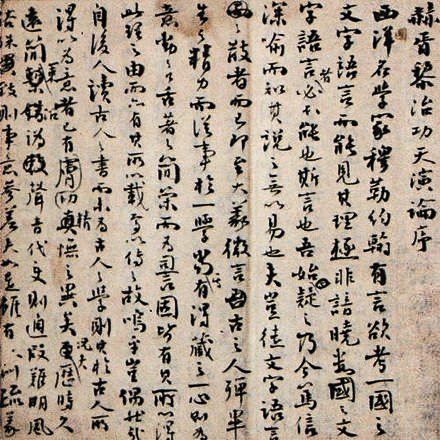

《天演论》与序言书影

让我们重新读读他所译的《天演论》的开场白:

赫胥黎独处一室之中。在英伦之南。背山而面野。槛外诸境。历历如在几下。乃悬想二千年前。当罗马大将恺彻未到时。此间有何景物。计唯有天造草昧。人功未施。其借征人境者。不过几处荒坟。散见坡陀起伏间。而灌木丛林。蒙茸山麓。未经删治如今日者。则无疑也。

再让我们看看原文:

It may be safely assumed that, two thousand years ago, before Caesar set foot in southern Britain, the whole countryside visible from the windows of the room in which I write, was in what is called “the state of Nature”. Except, it may be, by raising a few sepulchral mounds, such as those which still, here and there, break the flowing contours of the downs, man’s hands had made no mark upon it; and the thin veil of vegetation which overspread the broad-backed heights and the shelving sides of the coombs was unaffected by his industry.

两相对照,就可以发现严复是把整段原文拆开照汉语习见的方式重新组句的:原文里的复合长句在译文里变成了若干并列短句,主从关系不见了,读起来反而更加流畅。原文里第一人称的I成了译文里第三人称的“赫胥黎”,也是值得注意的变化。为什么要这样变?很可能,是为了要使译文读起来像中国古代的说部与史书,史书的开头往往是:太史公曰、臣光曰之类。对于科学名词的处理也是煞费苦心的——严复本人曾经说过一段话:

新理踵出。名目纷繁。索之中文。渺不可得。即有牵合。终嫌参差。译者遇此。独有自具衡量。即义定名。……一名之立。旬月踟蹰。

他并不怕创立新名词;事实上,他颇创立了一些,有的还颇为巧妙,如以“涅伏”译nerve,“名学”译logic,“群性”译political nature,“化中人位论”译Man’s Place in Nature”,“清净之理”译pure reason,等等。然而他又体念读者的困难,尽量少用新名词,凡能用中国成语者都用成语,因此将上段引文中的the state of Nature译成了“天造草昧”。

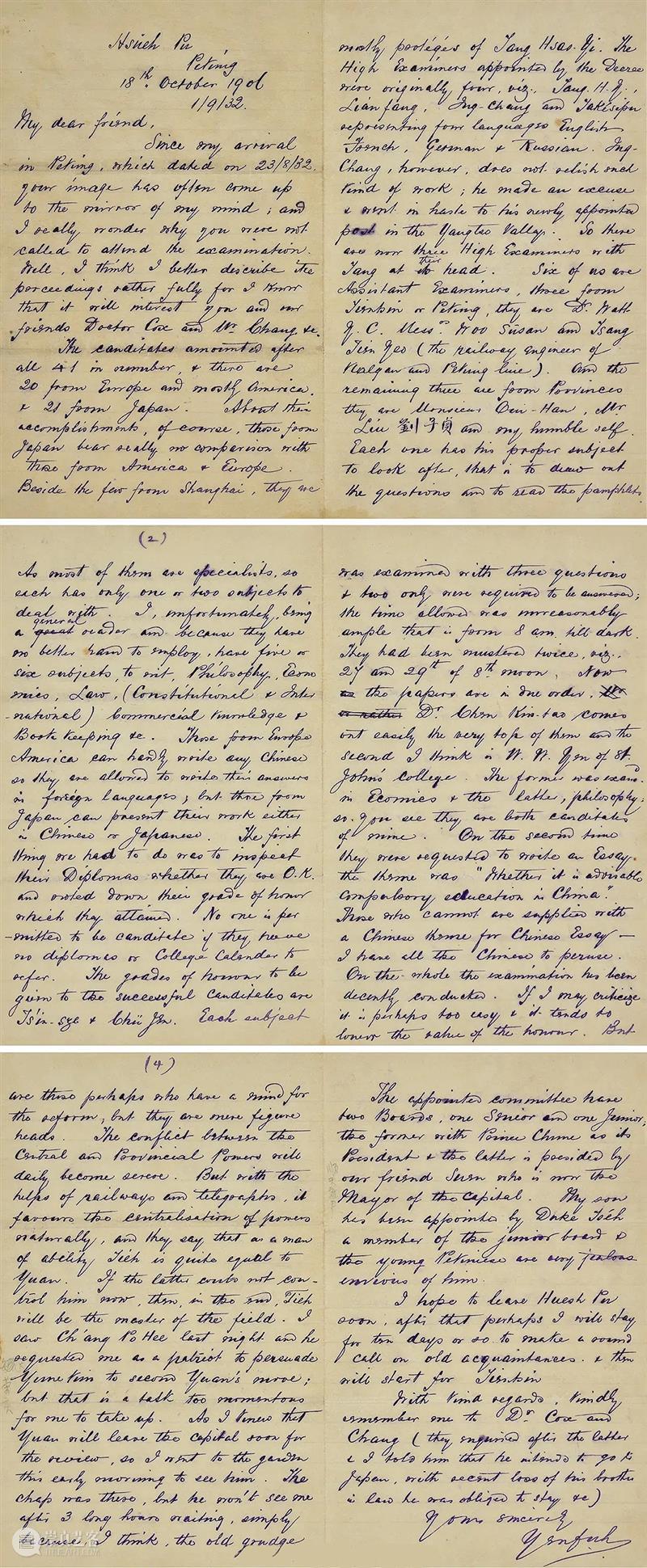

严复致伍光健英文信札

1906年写本1通8页(4纸) 13.8 × 22.2 cm

嘉德2021年秋拍

如从风格着眼,人们又会看出:严复这段译文写得比赫胥黎的原文更戏剧化。原文首句是板着面孔开始的:

It may be safely assumed that...

而译文的第一句:

赫胥黎独处一室之中……

则立刻把我们带到了一个富于戏剧性的场合,引起我们的推测,悬想。而且这不是孤例。在原文本段略后处,赫胥黎简要地写了“unceasing struggle for existence”几字,而严复的译文则是:

战事炽然。强者后亡。弱者先绝。年年岁岁。偏有留遗。

不仅是加了好些字,而且读起来简直像一个战况公报了!

我们禁不住又要问:他为什么要这样?为什么要把一部科学理论著作译得如此戏剧化?有一点也许可以提出作为部分的回答,即:他是要把此书译成一本有强烈的历史意识的著作,所以他也就调动他所掌握的种种风格手段来增强读者的历史感。这对于一部纵论人类亿万年来通过物竞天择的无情斗争而演化到今天的重要著作,无疑是完全适合的。

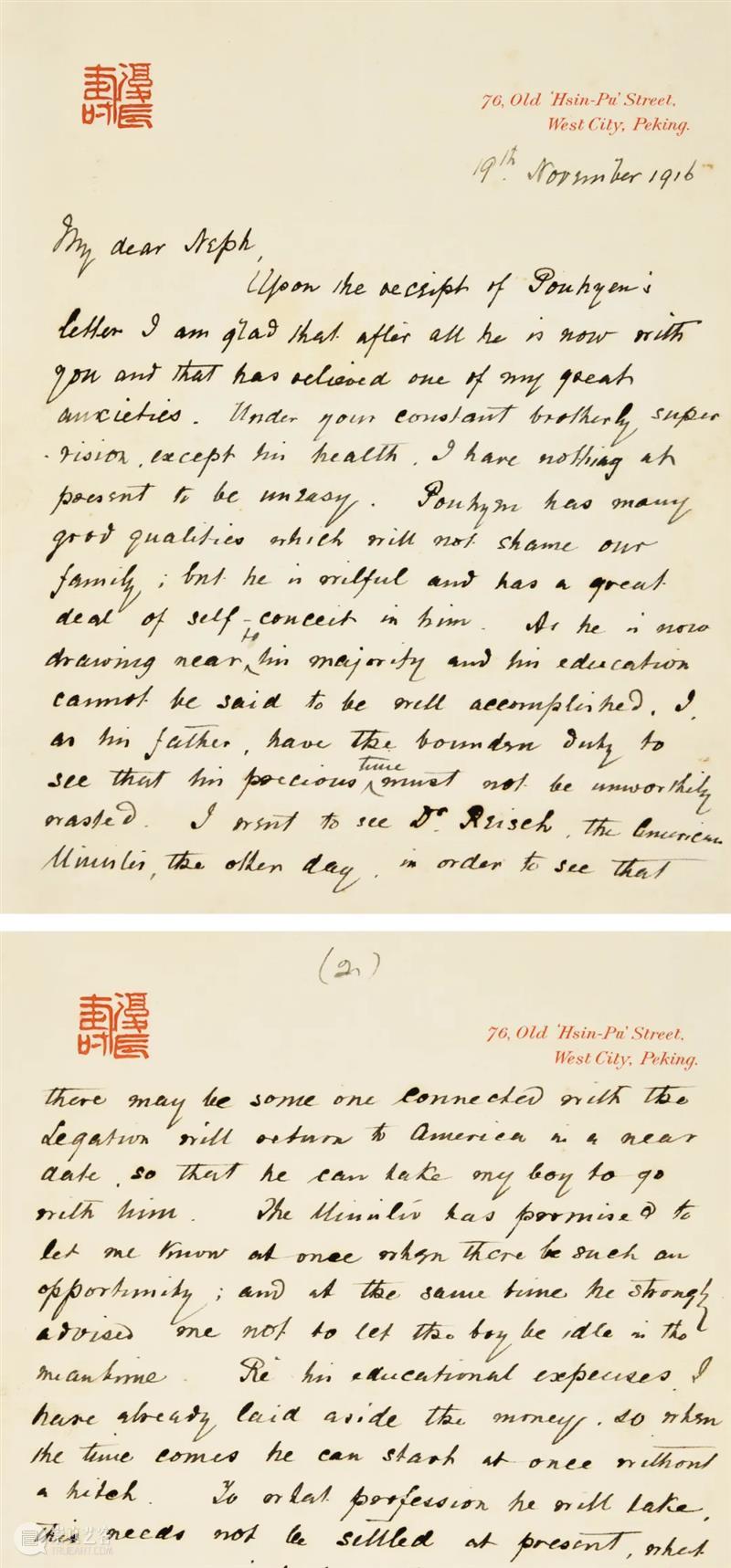

严复致严伯鋆英文信札

1916年写本1通3页附封,20.2×25.3 cm

嘉德2021秋拍

严复还曾译过英国诗,这一点论者不多。就在这本《天演论》里,我们发现他译了赫胥黎所引的一段诗,原文是:

All Nature is but art, unknown to thee;

All chance, direction, which thou canst not see;

All discord, harmony not understood;

All partial evil, universal good:

And, spite of pride, in erring reason’s spite,

One truth is clear, Whatever is, is right.

作者是英国18世纪重要诗人亚历山大·蒲柏(Alexander Pope),出处是他的名作《人论)(Essay on Man),特别是最后一行(“凡存在的都正确”)是人们经常引用来说明当时统治阶级所支持的理性主义的绝对自信的。蒲柏的诗不好译,因为他虽无多少新见解,在表达艺术上却是公认的最有才能的大家。严复是否了解蒲柏的重要性,我们不知道;但是他的译文是颇见功力的:

元宰有秘机。斯人特未悟。

世事岂偶然。彼苍审措注。

乍疑乐律乖。庸知各得所。

虽有偏沴灾。终则其利溥。

寄语傲慢徒。慎勿轻毁诅。

一理今分明。造化原无过。

首先,这是用韵文译韵文,格律是严谨的,比后世的用散文来译高明多了。其次,译文很有原文那种肯定、自信的口气,连蒲柏的教训人的神情也传达过来了。第三,蒲柏每行中有一反一正两个意思,译文也照样,对照分明,干净利落。但严复并不是无懈可击的。最后一行译文的下半——“造化原无过”——缺乏原文的确切性和概括性,在一个小结前文的紧要地方他译得过分自由了。

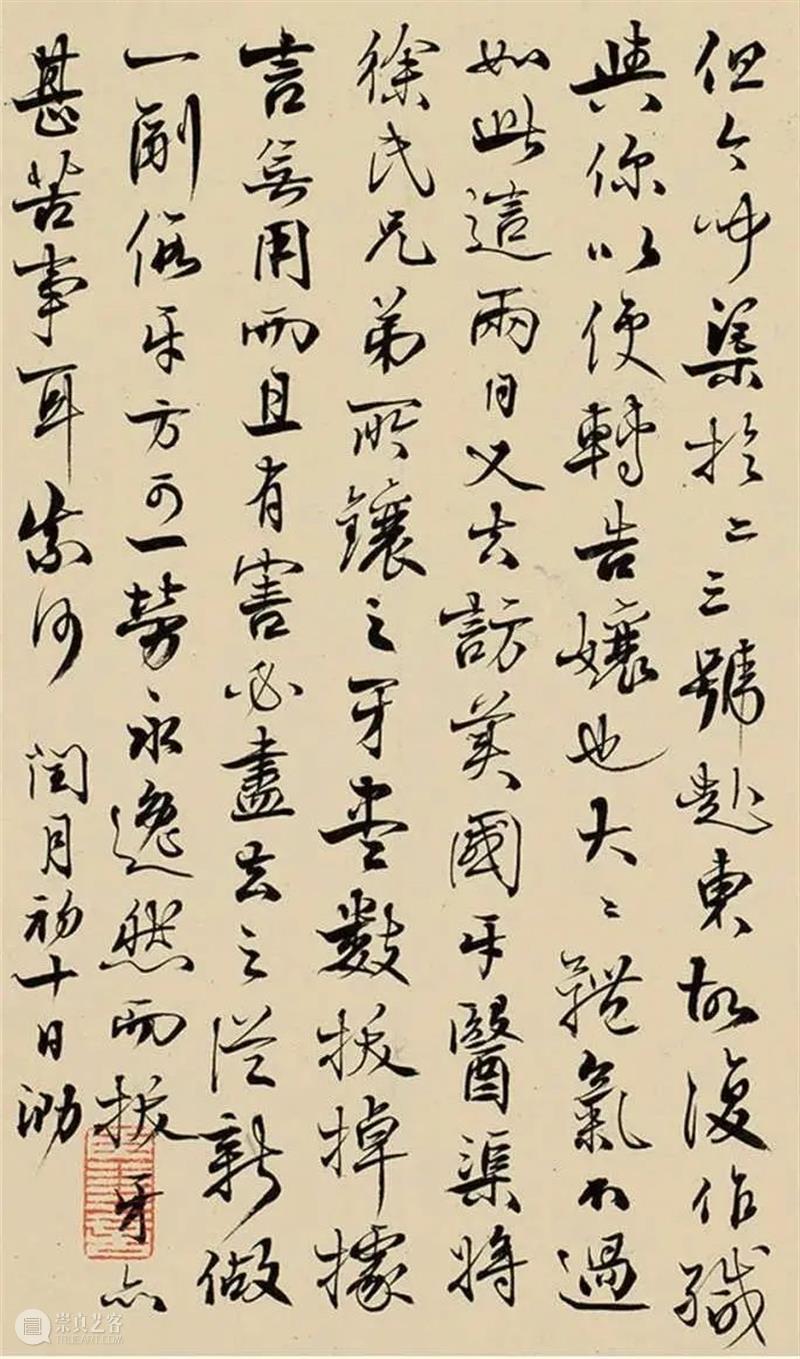

严复书信手札

我们对严复的翻译实践已略有所知,现在可以进而研究他的翻译理论了。就在《天演论》的卷头凡例里,严复提出了他的“三点论”:

译事三难信、达、雅。求其信已大难矣。顾信矣不达。虽译犹不译也。则达尚焉。……

易曰修辞立诚。子曰辞达而已。又曰言之无文。行之不远。三者乃文章正规。亦即为译事楷模。故信达而外。求其尔雅。

这是一段名文,是近代中国最有名的翻译理论,后来讨论翻译的人很少不引它的;但是紧接的下文同样值得注意:

此不仅期以行远已耳。实则精理微言。用汉以前字法句法。则为达易。用近世利俗文字。则求达难。往往抑义就词。毫厘千里。审择于斯二者之间。夫固有所不得已也。岂钓奇哉。

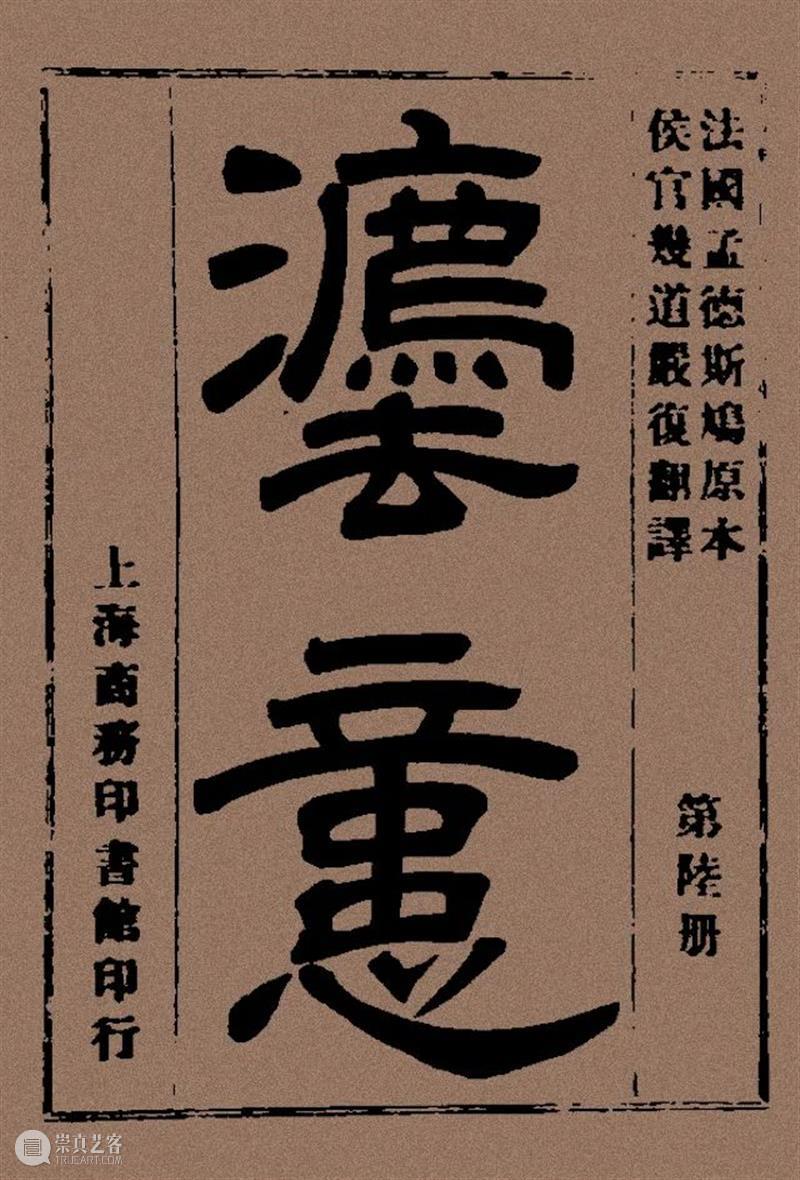

严复译孟德斯鸠《法意(论法的精神)》

如果我们暂且撇开一点不论,即为什么必须用“汉以前字法句法”才能传达“精理微言”,我们会看出严复的“雅”是同他的第一亦即最重要的一点——“信”——紧密相连的。换言之,雅不是美化,不是把一篇原来不典雅的文章译得很典雅,而是指一种努力,要传达一种比词、句的简单的含义更高更精微的东西:原作者的心智特点,原作的精神光泽。我们在上文提到过的“戏剧化”就是这种努力的一端。

而严复之所以选择“汉以前字法句法”,也不只是从语言或风格着眼的。他从事翻译是有目的的,即要吸引士大夫们的注意。这些人足以左右大局,然而却保守成性,对外来事物有深刻的疑惧;只是在多次败于外夷之手以后,才勉强看向西方,但也无非是寻求一种足以立刻解决中国的某些实际困难的速效方法而已。严复比他们看得远;他知道事涉根本,必须彻底改革中国社会,而要改革奏效又必须引进一整套新的思想。他所翻译的书是经过精心选择的:亚当·斯密的《原富》,蒙德斯鸠的《法意》,穆勒的《名学》和《群己权界论》(即《论自由》),斯宾塞的《群学肄言》,赫胥黎的《天演论》,等等,每一本都是资本主义思想的奠基之作,涉及到经济、政治、哲学、社会学、科学等重要方面,合起来构成近代西方的主导的意识形态系统。正是在这一点上严复表现出他是一个不同一般的高超译者:他对于西方文化的了解比人们所承认的要深得多,他想通过翻译达到的目的也比人们所觉察的要大得多。

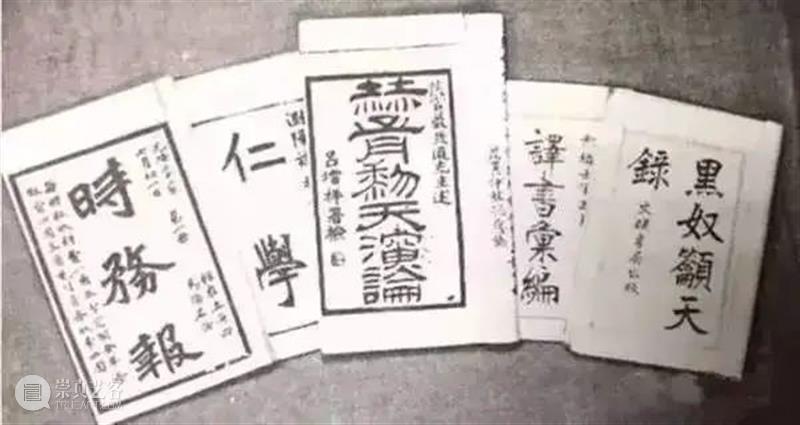

《天演论》同时期的其他著作

但他又认识到这些书对于那些仍在中古的梦乡里酣睡的人是多么难以下咽的苦药,因此他在上面涂了糖衣,这糖衣就是士大夫们所心折的汉以前的古雅文体。雅,乃是严复的招徕术。

他成功了:硬是把一本又一本讲西洋资本主义政治经济学的理论大书介绍到了中国知识分子中间,使得其中对西洋文化无兴趣甚至有反感的人也认真阅读和思考起来,产生了一系列重大后果,有的且为严复本人始料所未及。他的翻译实践是全力争取这样的读者的实践。拿实践来检验他的理论,我们就容易看出:他之所谓“信”是指为这样的读者准确传达原作的内容,“达”是指尽量运用他们所习见的表达方式,“雅”是指通过艺术地再现和加强原作的风格特色来吸引他们。吸引心目中预定的读者——这是任何译者所不能忽视的大事。

1981年

文章来源:山水澄明,在此致谢

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享