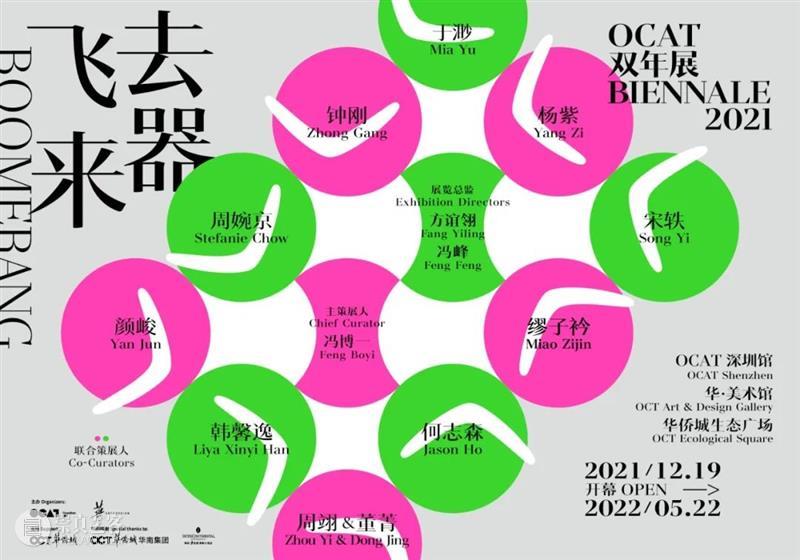

在“飞去来器——OCAT双年展”接下来的展期里,我们聚焦参展艺术家,通过与艺术家的对话,为展览现场打开一个更多维的景观。本期,我们邀请“百物之息”单元参展艺术家廖雯,围绕作品与我们展开对话。

参展“飞去来器——OCAT双年展”的作品《升》《风穿过我们的身体》《月梯》诞生于对三个仪式的思考:丰产仪式、疗愈仪式和生理周期。在这些仪式中,艺术家着重关注女性的身体、仪式的仪轨、神话的溯源和自然提取物。她用自己独特也擅长的方式将故事进行消化和转换,而这些转换而来的创造,往往又被艺术家放置于一套动态平衡的系统之中。

廖雯

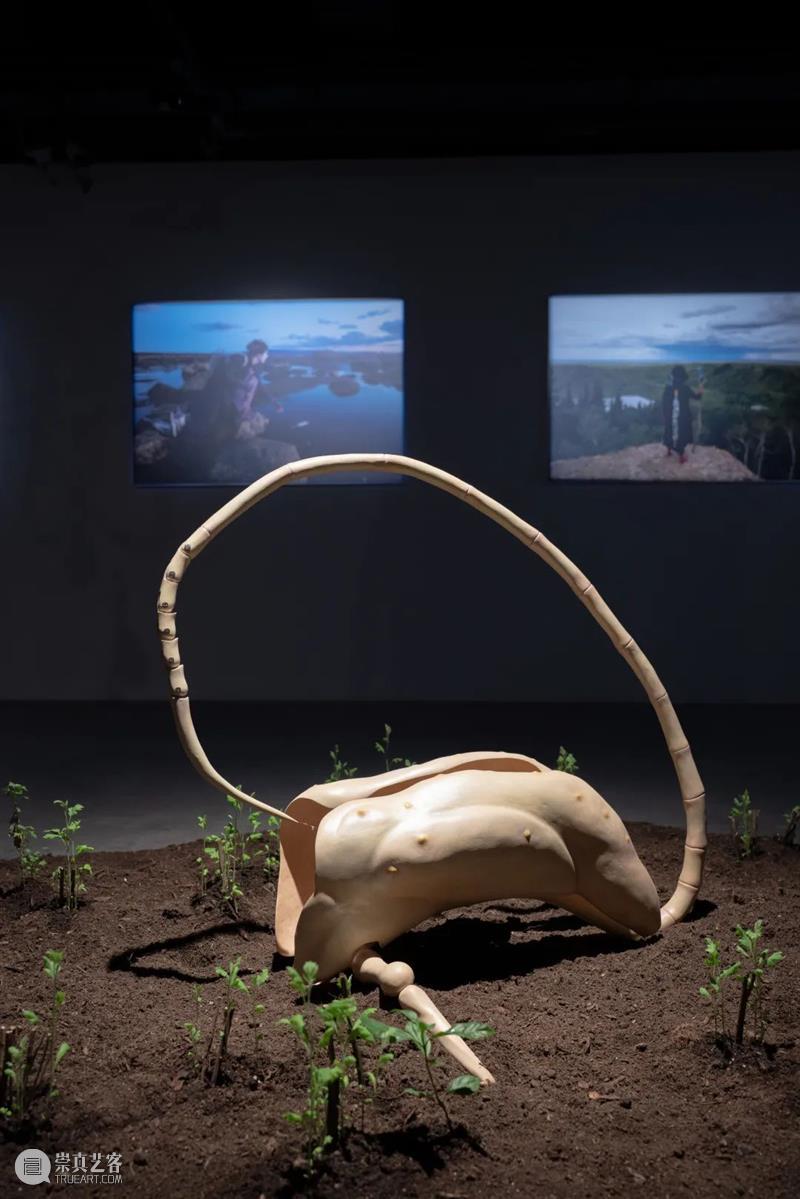

《升》

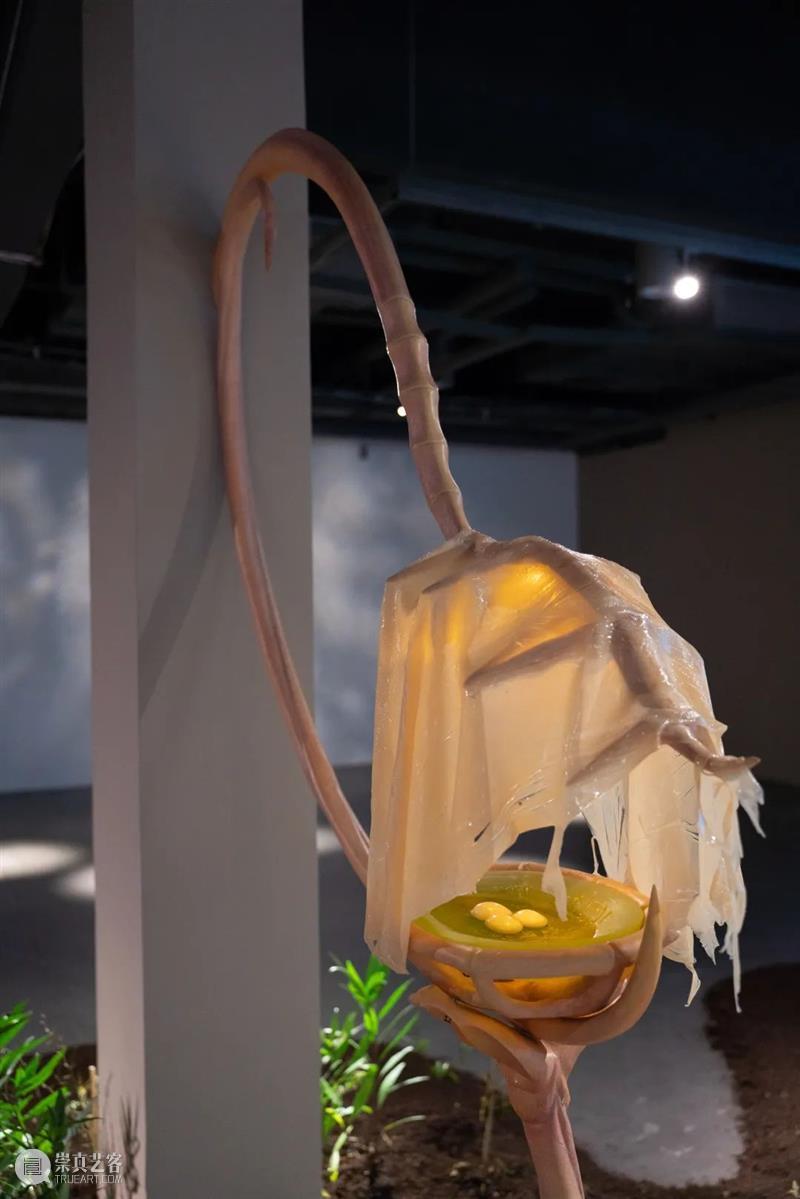

《风穿过我们的身体》

《月梯》

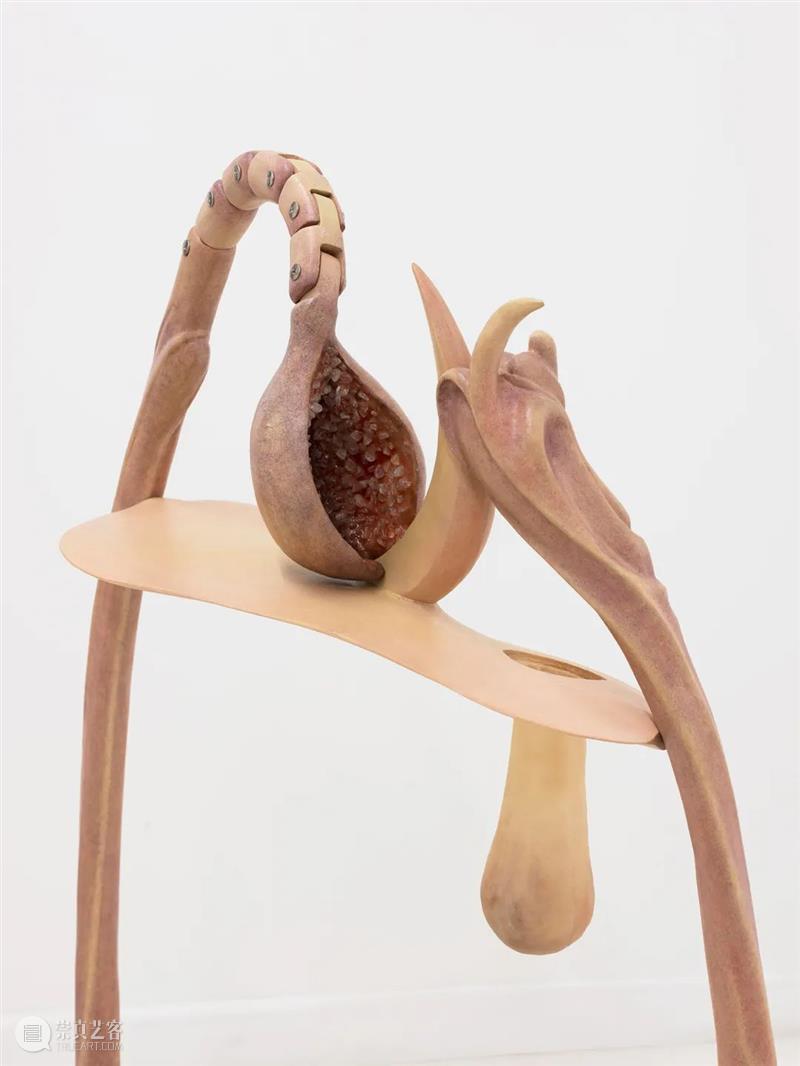

《升》,廖雯,椴木、硅胶、粉水晶、珍珠,90 × 98 × 87 cm,2021

致谢艺术家

所在单元:百物之息

单元策展人:于渺

地点:华·美术馆3楼

《风穿过我们的身体》,廖雯,椴木、硅胶、环氧树脂、汉白玉、LED灯,220 × 132 × 30 cm,2021

致谢艺术家

所在单元:百物之息

单元策展人:于渺

地点:华·美术馆3楼

《月梯》,廖雯,椴木、石榴石、氧化铁粉、喜马拉雅盐、火山岩、环氧树脂、硅胶、黄麻绳、枸橘根及其他综合材料,200 × 66 × 266 cm(高度可变),2021

致谢艺术家

所在单元:百物之息

单元策展人:于渺

地点:华·美术馆3楼

▲ 华·美术馆:从个人角度出发,你怎么理解此次双年展的主题“飞去来器”及分展览主题“百物之息”?

▲ 廖雯:可能因为我做雕塑经常接触到工具,我对飞去来器的第一印象是:这是一个凝结了人类智慧的超凡的工具。后来我去看了飞去来器的设计原理,它支翼的切面使它可以凭借空气动力稳定上升,器身的形态和重力分布又可以使它回飞——真是简洁、巧妙又有杀伤力。但它同时是高度依赖自然条件的工具,需要适度的风力风向和使用者敏锐的观察才能发挥作用。

“飞去来器——OCAT双年展”展览现场

因此,于我而言,“飞去来器”作为主题很有包容性,我在分展览中看到了许多作品对日常经验、技术、人与自然等课题的关注与探讨。“百物”虽然没有“万物”这个词的宏大感觉,却能表达一种真实且力所能及的对周遭的关照。和百物共处,并且分享某种共通的频率和节奏。我觉得我们这次展览中的作品和动线设计都蛮有这种气息感和流动感,有体现彼此间的吐故纳新。

“百物之息”单元现场,图片由艺术家提供

▲ 华·美术馆:在“百物之息”中,你的作品讲述的是什么故事?

▲ 廖雯:其实“百物之息”中的三个作品是彼此独立的叙事,但是它们都是关于女性群体经验的,比如我对丰产仪式、疗愈仪式和生理周期的关注。这些作品都是将仪式中的物质空间换转为身体性空间的尝试。

《升》,廖雯,椴木、硅胶、粉水晶、珍珠,90 × 98 × 87 cm,2021,图片由艺术家提供

《升》这件作品的灵感来源于古希腊的妇女节。在秋收的时节,雅典的已婚女性会到城郊进行为期三天的仪式,这个几乎禁食禁言的仪式是为了祈求女性生育的顺利和作物的丰收。这件作品有种首尾相连的形态,上升的躯干逐渐过渡成下降的触角,在硅胶制作的腐肉处勾连起来,形成了一个封闭的循环。我想要通过这种封闭的循环去强调女性在生育活动中的劳作。

《升》,廖雯,椴木、硅胶、粉水晶、珍珠,90 × 98 × 87 cm,2021,图片由艺术家提供

但与此同时,这种雕塑形态其实也限制了它的触角触及到其他的领域——就好像在被雅典城邦极力推崇的妇女节期间,女性在城郊的聚集也暗示了她们在秋收中的缺席——那几天男性们忙碌地在农田里收割作物并为来年重新翻土。

《风穿过我们的身体》,廖雯,椴木、硅胶、环氧树脂、汉白玉、LED灯,220 × 132 × 30 cm,2021,图片由艺术家提供

这次委任的作品是《风穿过我们的身体》,它表现的是我老家端午节的推风火疗愈活动。和古希腊妇女节所处的边缘的女性空间类似,这场活动发生在家庭里较边缘并具有女性气质的空间:厨房。我把屋顶做成了皮肤包裹脊背的样子,在屋顶下方嵌着一盆草绿色的水,里面几个白蛋映出屋顶昏黄的灯光。这个仪式虽是借由植物去祛除湿气和火气,但我觉得它更是为我们提供了一个交流与建立信任的空间,去降解身体和心灵淤积了很久的毒素,就好像作品下方渗出的一颗颗汗滴所表现的一样。

《月梯》,廖雯,椴木、石榴石、氧化铁粉、喜马拉雅盐、火山岩、环氧树脂、硅胶、黄麻绳、枸橘根,及其他综合材料,200 × 66 × 266 cm(高度可变),2021,图片由艺术家提供

《月梯》的构思最早来源于一个说法,即女性的生理周期会受到月相变化的影响。我平时也常常观察生理期时经血的不同颜色。我觉得经血的色泽暗示着了能量的渐强或减弱。这件作品是从天花板一直垂到地面。顶部的三个椭圆环其实来自于一块木料,它们连接旋转后就从平面变成了一个立体的结构。在这个结构中间有个红色的网兜里放着一块石榴石,据说石榴石是能够滋养气血的。再往下是七个装有不同程度红色液体的容器,它们对应了经期间不同颜色的血液。天上的石榴石与地面血泊中长了根须的火山石,形成了在天空与地面的连接,血液在这之间流淌。我觉得它是流动的,同时又是被撕扯的。

《月梯》,廖雯,椴木、石榴石、氧化铁粉、喜马拉雅盐、火山岩、环氧树脂、硅胶、黄麻绳、枸橘根,及其他综合材料,200 × 66 × 266 cm(高度可变),2021,图片由艺术家提供

▲ 华·美术馆:从创作及个人体验的角度出发,你怎么理解“仪式”?

▲ 廖雯:我一直以来都对群体活动中看不见的秩序和失序感到很困惑和好奇。随着这两年创作的逐渐推进,我对仪式与神话也愈加关注,我开始自问“仪式”究竟是什么?我为什么要对这一逐渐消失的文化感兴趣?

今天我们公共领域中的仪式早已失去了它曾经的功能与效用,但私人领域中“仪式感”的构建活动,依然以不同的形态发生于日常的各个角落。

像文化理论家韩炳哲所说:“仪式给生活带来某种稳定性。”我觉得仪式赖以存在的基础依然没变:通过仪式中分离、阀限与聚合的过程,使仪式的主体——不论是个体还是群体——重新去获得相对稳定的状态,从而可以重新投入社会生活中。但仪式所需要的心灵状态却在今天的社会中逐渐分崩离析:郑重其事的态度,对未知和不可控的周遭的敬畏,以及群体间共秉承的信念。

我们习惯了碎片化且朝生暮死的信息洪流,习惯了对物质伸手可得的便利,在效率至上的环境中我们甚至滋生了“人定胜天”的狂妄幻觉。近年的世态更是放大了那些被我们忽视的裂痕,但另一方面也是一个契机,促使我们思考如何去面对当下瞬息万变的世界,又如何去调整自身以存在于这些波动之中。

▲ 华·美术馆:相较之前“肉铺”系列作品,此次双年展的创作有什么不一样的地方?

▲ 廖雯:“肉铺”是我在18年-20年初期间做的系列作品。自那之后,我觉得我的创作不论是思路还是表现手法上都发生了很大的转变。于我而言,创作是一个逐渐生长的过程。在技术层面上,需要时间对材料进行实验和掌握;在思维的层面上,创作也会随着对自己和周遭理解的深入而改变。

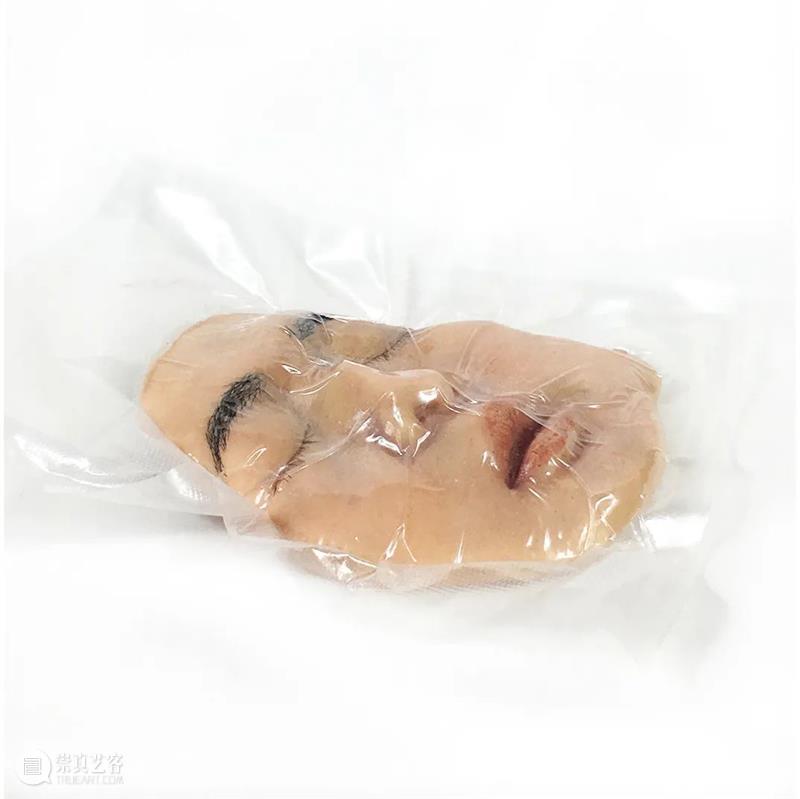

“肉铺”中的创作大多是对疼痛感的即兴表达(那些作品大多依赖转瞬即逝的感觉,我想到了就做,创作的周期也很短),但后来我开始想对“疼痛”(不论是心理还是生理层面)了解更多,尝试理解它处于完整个体中的状态,去思考是什么动因产生了它。

因此,对“疼痛”的感知和表达贯穿了我所有的作品,它并不是我思考的直接主题,但确实是一种弥散的气质。这可能是由于我总是要想通过“做”艺术来感知世界,想用创作来了解苦痛,从而排解苦痛。只是在“肉铺”中,制造痛苦的东西如刀片、压缩袋和荆棘等是强烈可见的,这些激烈直白的东西在我后来的创作中被有意识地隐去了(想到这里,我还是蛮希望我能多做一些表现愉快、欣喜的作品的☺)

左右滑动查看更多

2020年初刚开始这一阶段的创作时,我其实并没有预设一个目的或一个缜密的框架。我只是想把我过去掌握的思维和手头经验重新整合一下,看看我能做出个什么。两年过去了,实践出作品虽不多,但它们的存在却足够清晰地为我提示了来路和去路。我现在的创作有“临界之躯”“节律之仪”“毒药或解药”三个大方向,它们分别关注身体心灵的极限与平衡、女性群体性的仪式、药物的毒性与疗愈性的二象性。它们并不完全是分割独立的面向,而是彼此交叉并形成互文的。

《盲目的猎人》,廖雯,椴木、硅胶、环氧树脂、橡胶管、鹿角、嗅盐、丝绒,98 × 85 × 70 cm,2021,图片由艺术家提供

左右滑动查看更多

在OCAT双年展中的作品便是“节律之仪”这个方向的创作。我延续了对仪式中身体与空间关系的探究(比如在《升》仪式的场所是城郊的土地,《盲目的猎人》的场所是病床,《阿多尼斯的花园》是屋顶)。在《风穿过我们的身体》中,我开始强烈地意识到边缘空间所具有的权力隐喻。不太一样的地方是,这次委任创作让我将我的视线从远方的仪式神话,转移到了我真正体验过的东西,这种经验是靠阅读和理解所不能够带来的。同时,我觉得自身的体验也帮助了我更感同身受地理解远方的仪式,帮助我寻找到某种共通的特质。

《阿多尼斯的花园》,廖雯,椴木、硅胶、粘土、白水晶、玛瑙、没药、银莲花,93 × 40 × 42 cm,2021,图片由艺术家提供

▲ 华·美术馆:为什么选择“身体”作为主要的创作语言?

▲ 廖雯:我在做雕塑前就一直非常喜欢Francis Bacon的绘画,对他的关注也把我引向了对摄影师Eadweard James Muybridge的关注。他们的作品都有体现对运动中的身体进行瞬间凝固的表达。虽然都是平面的作品,我却能在静止的瞬间中感受到图像身体里的力的涌动,里面有前一秒痕迹与后一秒势能。我在我“临界之躯”系列的创作中也在关注的雕塑平衡,在尝试体现这种瞬间平衡里力的涌动。

《几近癔狂》,廖雯,椴木、硅胶、不锈钢,103 × 42 × 49 cm,2020,图片由艺术家提供

我学习木偶的经历启发了我对空间中的物质身体的关注。我记得学木偶表演的第一课,我们的老师让我们把身体放松,去想象各个关节处都有一根丝线从上方拉扯。将自己的注意力集中于控制丝线,让身体随之运动,就能感觉到与以往不同的身体体验,能感知到身体的重量——这是一种很好的感受“身体客观化”的途径。

《Sketch 0.1》,廖雯,即兴表演,2018,图片由艺术家提供

我早期对硅胶这个材料实践也影响了我现在对雕塑身体表面的处理。那会儿做了很多的翻模和硅胶外上色,由于没有条件,所以大多数时候都是翻自己或翻身边的朋友。这些经验让我对身体的皮肤、肌理和触感更加敏感。

《忧疑》硅胶局部创作过程,2020,图片由艺术家提供

▲ 华·美术馆:“女性”的身份是否为你的创作带来不一样的视角?

▲ 廖雯:我好像没有办法在自己的创作中,用传统意义上的“男性视角”或其他性别认知的视角来进行工作。但我可以肯定地说,我的视角与工作方法中,既有“女性化”的部分,也有“男性化”的部分。它们有的来自于我的生理构造,有的来自于构建我知识体系和世界观的由男性书写的世界,有的来自其他神秘未知的领域。但这些东西好像很难剥离开来单独地谈。

其次我并不认为“女性”是一种“身份”。我觉得个体与个体间的差异,不同文化背景的人的差异是远远要大过性别差异的。

作为一个创作者,我认为很幸运的是,这几年通过我的工作,我确实开始关注女性主义思想,也能够更自觉地关注我所处的社会之中的女性的处境,并且为此发声。同时这些关注也为我的创作带来了更多维的思考。

采访、编辑 | 蔡晓倩

关于艺术家

廖雯,1994年出生于四川成都,现居住于深圳,2016年毕业于四川美术学院版画系,2019年从中央美术学院实验艺术学院取得硕士学位。廖雯的艺术实践根植于对日常身体的感知,尝试以鲜活的雕塑语言叙说隐匿于身体内部的情感变化,其实践同时亦涉及表演和影像。早期研制木偶的经历,为她带来了雕塑创作的独特视角;作品时常复现身体局部与器官,体现出艺术家通过再现疼痛感来唤醒身体体悟的倾向。她近期的实践侧重于“仪式中的身体”这一主题,将悬置于冲突临界点的身心状态,外化为暂处于临时稳定状态的雕塑结构。

正在展出

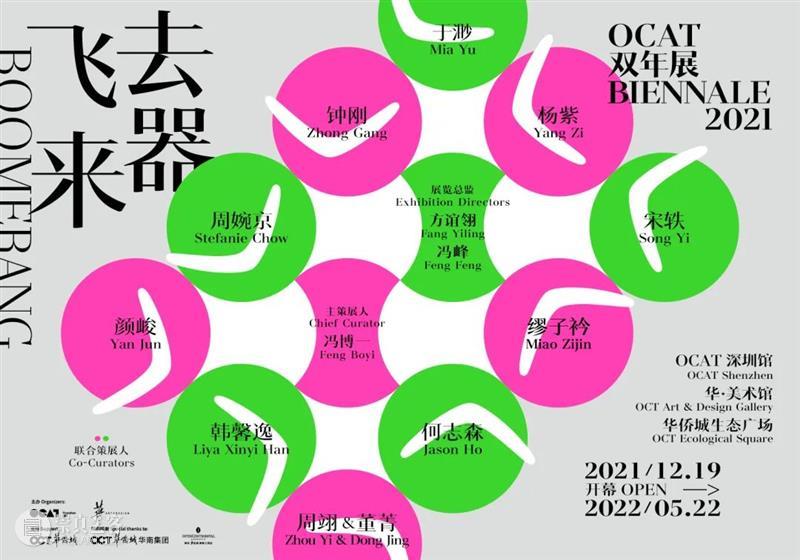

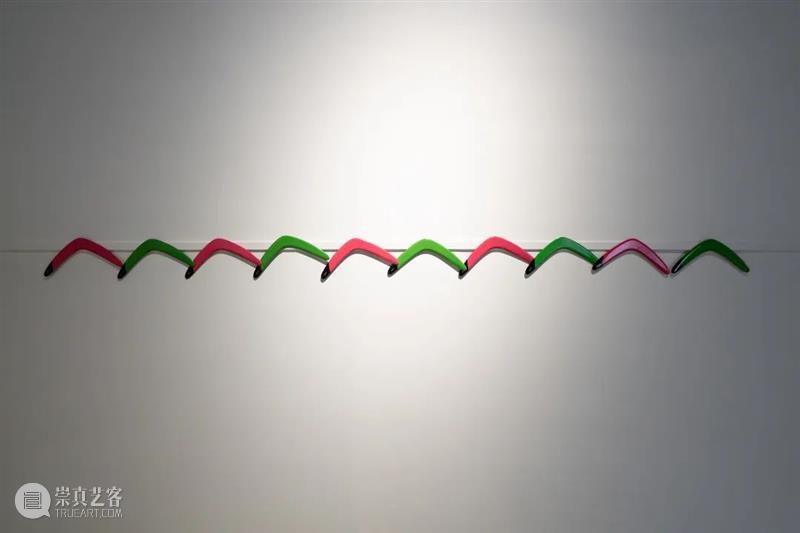

飞去来器——OCAT双年展· 2021

BOOMERANG – OCAT Biennale 2021

展览总监: 方谊翎、冯峰

主策展人: 冯博一

联合策展人:(按姓氏拼音排序)

韩馨逸、何志森、缪子衿、宋轶、颜峻、杨紫、于渺、钟刚、周婉京、周翊&董菁

开幕:2021年12月19日

展期:2021年12月19日 - 2022年6月12日

地点:OCAT深圳馆、华·美术馆、华侨城生态广场

☞ “飞去来器——OCAT双年展·2021”在深圳华侨城启幕

☞ “飞去来器——OCAT双年展·2021” 是如何炼成的?十个单元背后的故事

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享