小剧场运动兴起于1887年安托万组织的“自由剧院”,它所包含的定义应该是如下的:反传统、反商业的,具有实验性与先锋性的非主流戏剧运动。其运用的小剧场空间既体现对大剧院的反叛,更是出于非职业戏剧家资金短缺的无奈,以至于在它诞生后的一个世纪里,小剧场仍被作为大剧院的附属。但在如今的文化语境下,“小剧场”一词所代表的不再是一种非主流的空间概念,而是一种足以与大剧院平分秋色的剧场样式。对于那些在思想解放、大胆创新环境下成长的青年戏剧家来说,小剧场中灵活的观演关系、舞台空间、多媒体技术等就是他们进行先锋表达的戏剧实验土壤。

1995年,上海话剧艺术中心成立之初,演出剧目中大剧场演出占70%,而到了近些年,上话的剧目演出基本上由小剧场和大剧场平分秋色。由此可以看出,小剧场话剧在上话的市场中绝不仅仅是非主流地位,它承载了上话在先锋和探索中的表达。上话于2016年推出“新文本孵化计划”,该计划在推出之初主要是针对原创文本的收集,突出特色在于“孵化”的过程,初以1933老场坊微剧场为孵化基地,在打磨出一个相对成熟的原创剧本之后,积极推动优秀文本的落地演出。制作完成的作品在1933老场坊微剧场完成首演。

“新文本孵化”项目自2016年落地施行以来,通过各种渠道和平台,截止2022年4月30日:

共收到投稿剧本 684篇

制作孵化剧目16部

孵化转正11个项目

合作编剧15位

平均年龄33岁

从2016年至今,已陆续推出《作家在地狱》(韩丹妮编剧、马远导演)、《冒牌人生》(陈思安编剧、吕睿导演)、《房间》(陈天然编剧/导演)、《行心》(田弘毅编剧、徐紫东导演)、《羽毛》(季晓岚编剧、罗茜导演)、《惊蛰》(王静怡编剧、付仲豪导演)、《哪吒回了陈塘关》(谌桔编剧、付仲豪导演)、《冰孔雀》(程月旻编剧、付仲豪导演)等原创剧目,在社会上收获了不少好评。

孵

化

“新文本孵化计划”弥补了上话小剧场话剧原创力的不足,这在戏剧界也是普遍存在的问题。当观众出于“好奇”进入到小剧场的空间,印象深刻的仍是近现代经典话剧或是国外引进的优秀剧目,大众对于中国原创戏剧的呼声越来越高;然而,反观这些年来的国内原创力量,似乎问题不是出在商业席卷,而是出在创作者的审美和创作环境的支持。而所谓“新”文本,它代表,新时代下新的创作力量用新视角去展现新困境,最终为观众带来新表达。同时,“孵化”二字体现的是“成长”——编剧一开始投递的文本并不是最完美以及最适于舞台的,通过上话艺委会的研讨提出修改建议,通过工作坊、剧本朗读、舞台呈现等多种形式的推波助澜,致力于推出一个双效统一的作品。

瑞士当代剧目展演 剧本朗读会

新文本孵化入围剧目《谁将到访我的墓地》

剧本朗读演后谈

原创力匮乏不仅仅指文本,还体现在从文本到演出的每一步,由于青年戏剧家大多以小剧场为“试验田”,大批不成熟的剧本出现,加之舞台风格不伦不类,导致小剧场话剧出现题材雷同、形式僵化、制作粗糙等现象。面对这些情况,“新文本孵化计划”的出现,不仅扶持文本,还一并引导青年导演、演员参与其中。这些试验均以文本为先,保证从文本出发,力求做到文学性与剧场性兼容,在孵化过程中编、导、演通过工作坊式的讨论和修改来平衡戏剧中的文学性与剧场性。经过这些年的一步一步发展,“新文本孵化计划”不仅是青新文本的挖掘和开发,俨然成为了青年戏剧创作者的蓄水池。

左右滑动,查看更多

“新文本孵化计划”能尽己所能平衡小剧场中艺术与市场的关系。正如上文所说,当话剧开始用“容错率”或“性价比”的来衡量时,其距离实验戏剧的无畏探索和大胆创新已经相去甚远,小剧场的实验性降低了,其反叛性势必屈服于市场。在这种情形下,戏剧界为青年戏剧家们打开一片“试验田”显得尤为必要,对于这些青年来说,拥有一个平台,他们便能顺杆而起,勾勒出一片艺术蓝图。近年来,上话依旧坚持“以艺术为先导、追求与具有国际视野的观众相连接”的生产方式,“新文本孵化计划”便是上话在响应国家对精品创作的要求下的新举措。

在这里,有专业戏剧家以及上话艺委会的引导,每一个剧本都处于动态的“护航”中,从剧本征集、挑选、修改,到正式投入孵化的小成本制作;然后在孵化演出中收集业内和市场的多方面反馈,再度返工修整,最终投入正式制作,走向更大的舞台,即“先试演,再转正”。一个原创项目的制作周期不求快但求精,这种孵化模式摆脱了资本膨化所决定的“快速流动”的生产模式,因此一定程度上保证了艺术质量。

以2017年的新文本孵化成果之一《行心》为例,该剧关注中国留学生群体,讲述了一个关于旅途、家庭、异乡生活的故事,探讨了关于如何与家人和解的现实问题。《行心》于2017年10月15日建组,同年11月9日在1933老场坊微剧场首演,经过四年的修整,在2021年的12月10日走进话剧大厦的小剧场。从1933老场坊微剧场到话剧大厦,该剧本收获的是从文本到舞美乃至表演的全面升级。

行

心

2021年版

海报及演出照

再以2019年的新文本孵化成果之一《冒牌人生》为例,该剧于2019年12月12日在1933老场坊微剧场上演,首演结束后,迅速安排了内部研讨会,对演出后的剧本进行修改和完善。

《冒牌人生》2019年小剧场演出照

2021年1月14日,《冒牌人生》在话剧大厦的艺术剧院上演,成为了“新文本孵化计划”中最快正式登陆大剧场的项目。由此可以看出,小剧场在孵化计划中不再是资金短缺下的保守,而是作品步步登高的踏板和平台。

《冒牌人生》2021年大剧场海报及演出照

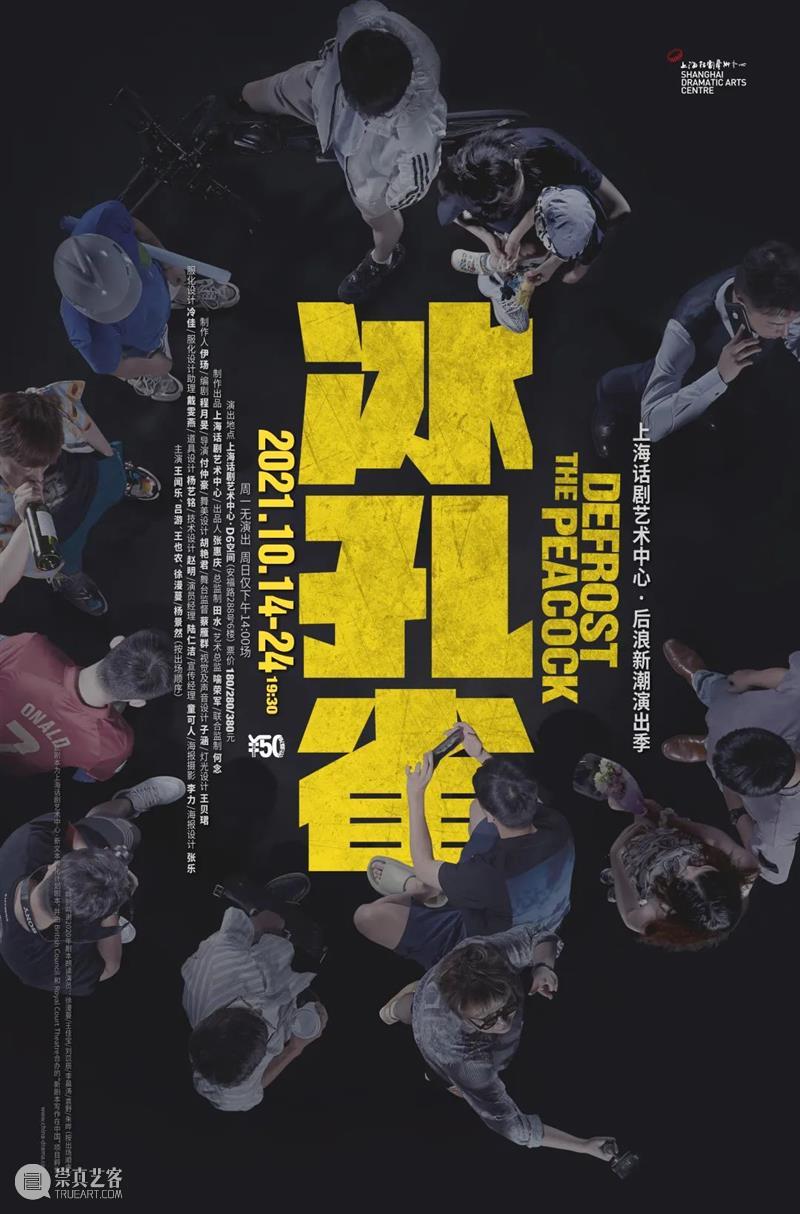

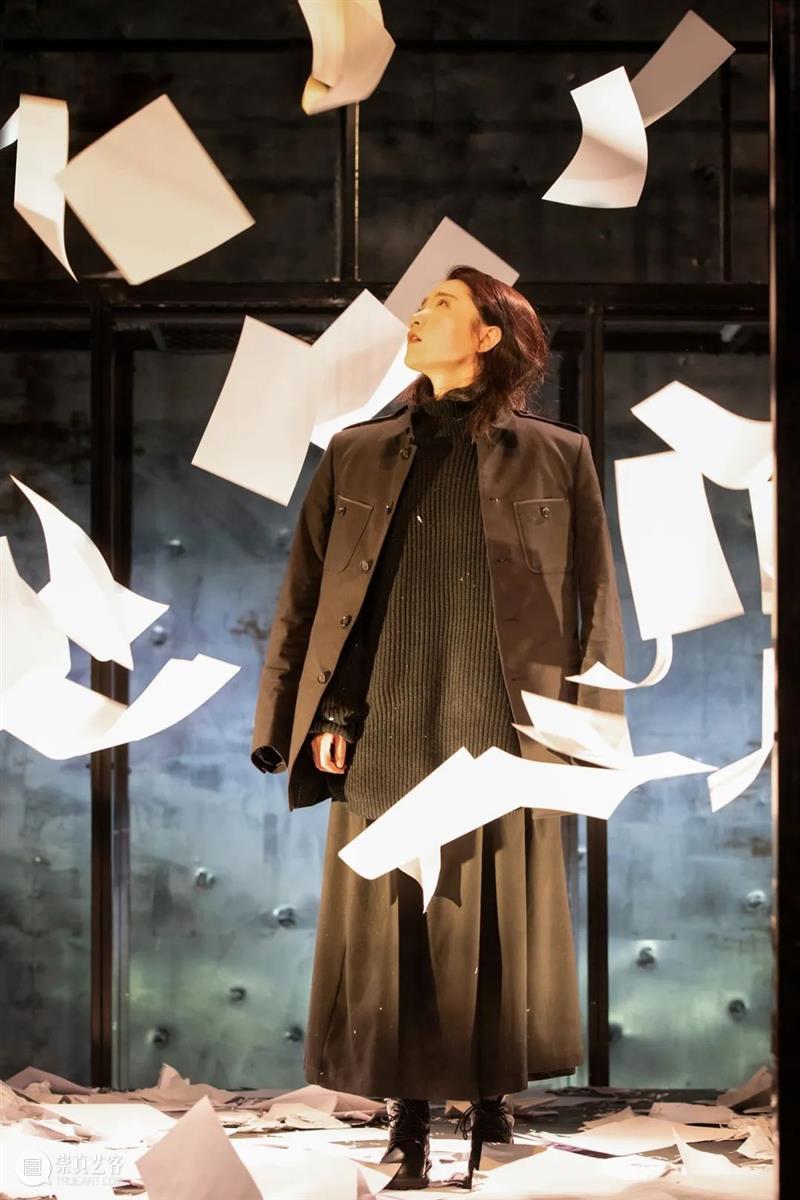

“新文本孵化计划”稳步推进下,也尝试着迈出更大、更有挑战性的步伐。上话于2021年10月首演于话剧大厦小剧场的《冰孔雀》就是这样一次大胆的创作:《冰孔雀》的开始亦是结尾,结局又是一个开始。一个个极力想要“融入”这个社会的灵魂,一个个不同身份与动机的角色,在故事中的镜头、镜头外的现实与呈现故事的舞台之间恍惚与游走,难逃周而复始的命运。上海话剧艺术中心艺术总监喻荣军曾说:“我觉得有时候创作就是一次冒险,冒险的过程对于一部剧目的推进可能会更有意思。《冰孔雀》从结构到形式,和我们以前见过的剧目都有些不同,对我们来说是比较新鲜的东西,这在我们目前开拓原创的道路上,是特别值得珍惜的一点。在原创剧目方面,我们欢迎一些脑洞大开的甚至是实验性的作品,因为剧院肯定不是只有一个方面的创作。”

《冰孔雀》海报

多年经验积累下,上话对于原创剧目的孵化速度越来越快,剧目类型也不只囿于当代生活、寓言故事。比如韩丹妮编剧的《作家在地狱》,是目前“新文本孵化计划”中唯一一部原创主旋律话剧作品,其以中国左翼作家联盟中唯一一位女性作家冯铿为主角,讲述她在生命中的最后15天里,和一个成天混日子的小看守员曹汉民之间的故事。编剧韩丹妮认为:“现代有很多人总是有各种各样的迷茫,但是冯铿在那样一个年代,却可以那么义无反顾,我觉得这样的人很有榜样力量。”这也是“新文本孵化计划”必须坚持的现实意义和社会价值。这次孵化的尝试,也为韩丹妮之后创作《浪潮》铺垫了基础,也从实际拓展了从文本孵化到创作人才孵化的趋势。

《作家在地狱》演出照

在将“新文本孵化计划”与小剧场的结合看作一片全新的“试验田”时,从观众的角度来看,孵化的过程和结果仍存在一些遗憾。

其中,在与中外经典名著、海外引进优秀戏剧等相比后,仍能感觉到孵化作品在市场性、社会性与艺术性三种属性上的不明确和不协调。上话在尊重新文本艺术性的同时,碍于市场容量和大众审美的标准,必须考虑到作品上演后的市场性,在此之前更需考量作品的社会责任,因此,部分孵化作品在一定程度上呈现出尴尬的局面——不是完全的守旧,也不是绝对的先锋,在内容上仍遵循了传统叙事模式,在形式上进行局部的实验和探索。正因为如此,形式与内容的割裂的问题突出体现在舞台上,有些作品虽然孵化时间长,但在市场上的口碑并不如预期。

其次,由于新文本剧目的市场回报率低,演出场次少,这对于青年戏剧家来说,无法与观众建立持续稳定的联系。剧目的成长和成熟必须通过更多的演出场次来体现。演得好、观众却记不牢,很难说这不是一份遗憾。

最后,通过观察上海话剧市场,似乎大多数创作者片面地以为小剧场“人数少、投资小、回报快、场地要求低”,这不禁令人联想到19世纪末20世纪初西方戏剧走向凝固僵化和被利益操纵的局面。

反思当下,“新文本孵化计划”能否在推动原创力的道路上做得更多?这值得深思,更是上话义不容辞的担当。

文/张飞飞

参考文献:

田本相.中国小剧场戏剧运动的三次浪潮[J]. 戏剧文学,1999(05).

押沙龙在1966.日光底下无新事:关于上海近年的小剧场话剧生态[J]. 上海戏剧,2013(11).

| 猜你喜欢 |

破墙:新时期上海小剧场话剧的开端 | 小剧场话剧《母亲的歌》

先行:上海小剧场话剧实验探索之先锋 | 《屋里的猫头鹰》《庄周戏妻》

生路:20世纪90年代上海小剧场话剧在情感关注中走向市场

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享