一个人不是生下来就是女人

她是变成女人的

“我的父母喜欢男孩子。在我出生前他们就想好了两个名字,一个是男孩的名字,一个是女孩的名字。如果生的是男孩,随我爸爸的姓,就叫尚帝;如果是女孩,就叫马秋莎,随我妈妈的姓。我经常想,要是我是男孩,现在就应该是尚帝了。”

这是马秋莎2007年创作的影像作品《从平渊里4号到天桥北里4号》中的一段独白。马秋莎1982年出生于北京,平渊里4号,是她出生的妇幼保健院的名字;而天桥北里4号,则是出生那年她家所在的地址。据艺术家自己所说,在那个封建性别观念仍处于顶峰的时代,自己的出生曾让父母一度失望到极点。不知道是出于一种补偿性的心理机制抑或根本是无可选择后的退路,马秋莎在成长过程中接收着父母满溢的爱。它们最终扭曲为强烈的控制欲和付出与还债的压力,在其中,监视与操纵都以亲情的名义包装起来,撕扯着她的每一寸肌肤与毛发。

视频中,马秋莎直面观众,平静地讲述着自己作为女孩在那个时代中所遭遇的一切。结尾处,她将含在嘴里的刀片取出,鲜血顺着刀片和齿缝流沥出来,见证了麻木的控诉。

《从平渊里4号到天桥北里4号》,马秋莎,有声彩色录像,7′54″,2007,图片由艺术家提供

《从平渊里4号到天桥北里4号》,马秋莎,有声彩色录像,7′54″,2007,图片由艺术家提供

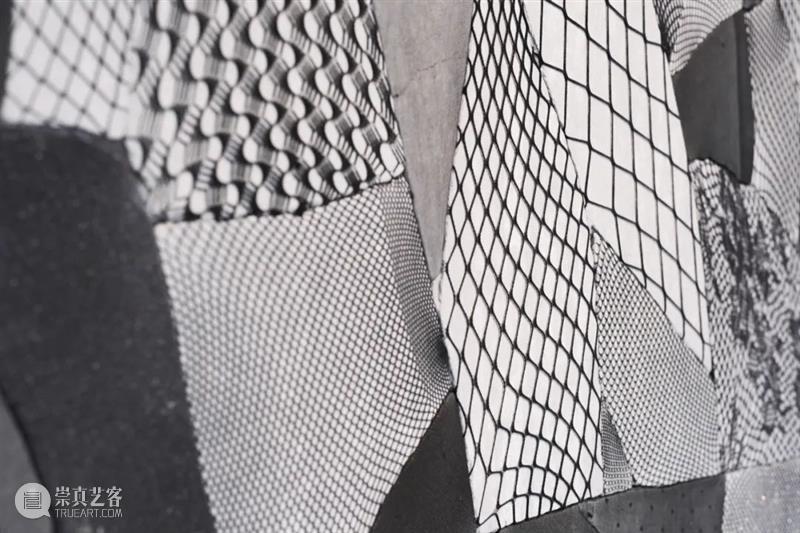

个人经历让马秋莎在创作中不断探讨着有关身份的话题,包括不同代际的女性故事。《沃德兰》是艺术家从2014年开始创作并一直延续至今的系列,她将水泥板材摔碎,然后用不同年代流行的丝袜将碎块重新拼回原形,通过丝袜与身体的私密关系映射不同时代女性自我认知的更迭。

2016年,马秋莎在北京公社举办个展“马秋莎:沃德兰”,展示了一块由八九十年代流行的肉色尼龙丝袜拼接而成的地面,这是马秋莎母亲那一代人年轻时流行的丝袜风格。尽管对身体和主体性的重新发现是改革开放后的一大社会主题,但在性别话语长期衰落后的八十年代,对于个性及性别气质的隐藏仍然是普通女性难以迅速改变的习惯。

马秋莎的丝袜记录了这段谨小慎微的集体记忆,那些如今看起来略带保守的色质映射了一个时代对性别特质重新定义的缓慢过程。“今天看来我做的这些都不是时髦的,反而是过时的。肉色袜子在七、八十年代的风行也不是宣扬个性,反而是为了隐藏个体的差异从而整齐化一”,马秋莎说。

《沃德兰》是一个持续创作的系列,在近些年的发展中,马秋莎所使用的丝袜材质不仅呈现越薄越透的趋势,更从灰厚的肉色过渡到闪亮的肉色,从半透的黑色再到透明的彩色、水晶色、含金丝银丝的彩虹色等。本次展览中的两件作品《沃德兰-厄洛斯 No. 4》和《沃德兰-蜜 No. 2》均创作于2021年,分别由这个时代最常见的黑色丝袜和2010年代之后流行过的彩色丝袜拼接而成。

九十年代中后期以来,随着全球化和商业资本主义在中国的深入,新的女性形象诞生于广告、杂志、电影和电视的复合产出中,多种风格的丝袜也成为女性界定自身身份,或是从亚文化向主流文化突围的见证。在视觉上,黑色与彩色丝袜比肉色丝袜更为大胆。尽管在消费时代的逻辑中,丝袜及其颜色仍与物化等多种话语保存着千丝万缕的联系,但在特定的社会语境中,它们的出现意味着对旧时代女性身体作为道德伦理中介的彻底拒绝,代表着自我定义,自我审判的立场。

《沃德兰-厄洛斯 No. 4》,马秋莎,水泥板、尼龙袜、木板、树脂、铁,210 x 110 cm,2021

不过,马秋莎作品的意义远非如此。美国女权主义学者阿梅利亚·琼斯(Amelia Jones)在其《Body Art》一书中将女性的身体艺术定义为一种在现象学意义上的反叛:裸露的身体本身不作为艺术整体,而只有观众的凝视产生,不管是欲望性的、排斥性的还是思辨性的,才与身体一道构成艺术表达的全部。

阿梅利亚的方法论为我们提供了诠释马秋莎艺术的框架。对于女性观众来讲,展墙上的丝袜是一个刺点(Punctum),它无限勾起女性过往的身体感知和集体记忆,反身性地重复着自我的性别意识;对于男性来讲,则是一种不限性质的吸引。丝袜与公众在交互中生产的复杂的社会隐喻,不管是以何种面貌呈现,都根植于深不见底的父权话语中,因为只有这一话语持续运作,隐喻和意义源源不断的生产才成为可能。沃德兰是女性的 Wonderland 还是男性的并不重要,重要的是关于恋物的唤起仍在作用。

马秋莎试图在作品中呈现的,正是这种公众与丝袜的交互关系,它直接再现了父权意识形态对于“物”意义的生产和再生产的整体机制。马秋莎以不同年代的丝袜唤起不同代际和人群审视的目光,性别关系的变迁于是透过这些差异性的目光反射出来。只要这种唤起仍在生效,问题便永远摆在我们面前。

《沃德兰-蜜 No. 2》,马秋莎,水泥板、尼龙袜、木板、树脂、铁,110 x 210 cm,2021

《沃德兰-蜜 No. 2》,马秋莎,水泥板、尼龙袜、木板、树脂、铁,110 x 210 cm,2021

撰文 / 黄鹤诚

摄影 / 刘相利

马秋莎

马秋莎1982年出生于北京,2005年毕业于中央美术学院,2008年毕业于美国阿尔弗雷德大学电子综合艺术专业,获硕士学位,现生活、工作于北京。她的个展曾在英国Middlesbrough Institute of Modern Art 、OCAT西安、北京公社、曼切斯特华人艺术中心、尤伦斯当代艺术中心、北京泰康空间举行。她的作品曾于德国戴姆勒当代艺术中心、洛杉矶郡美术馆、香港大馆当代美术馆、芝加哥大学斯玛特艺术博物馆、成都麓湖·A4美术馆、上海当代艺术博物馆、北京民生现代美术馆、上海OCAT当代艺术中心、上海chi K11美术馆、香港Para/Site、法国蓬皮杜艺术中心、德国卡尔斯鲁尔艺术与媒体中心、英国泰特现代美术馆、加州橘郡美术馆、土耳其Borusan Contemporary、佛罗里达坦帕艺术博物馆、佛罗里达圣彼得斯堡美术馆、荷兰格罗宁根美术馆、北京尤伦斯当代艺术中心、美国休斯顿当代美术馆、中央美术学院美术馆、中国美术馆、纽约International Studio & Curatorial Program、俾尔根国际艺术基金会、挪威斯塔万格美术馆等多处展出。马秋莎曾被提名“皮埃尔·于贝尔奖”(2014)及“第七届AAC艺术中国-年度青年艺术家”(2017、2013)。

了解更多北京公社展览及艺术家信息,请访问:

微博:@北京公社

微信:北京公社

Instagram: beijingcommune

Facebook: beijingcommune

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享