皮肤之下,机器之间

系列论坛⑷回顾(上)

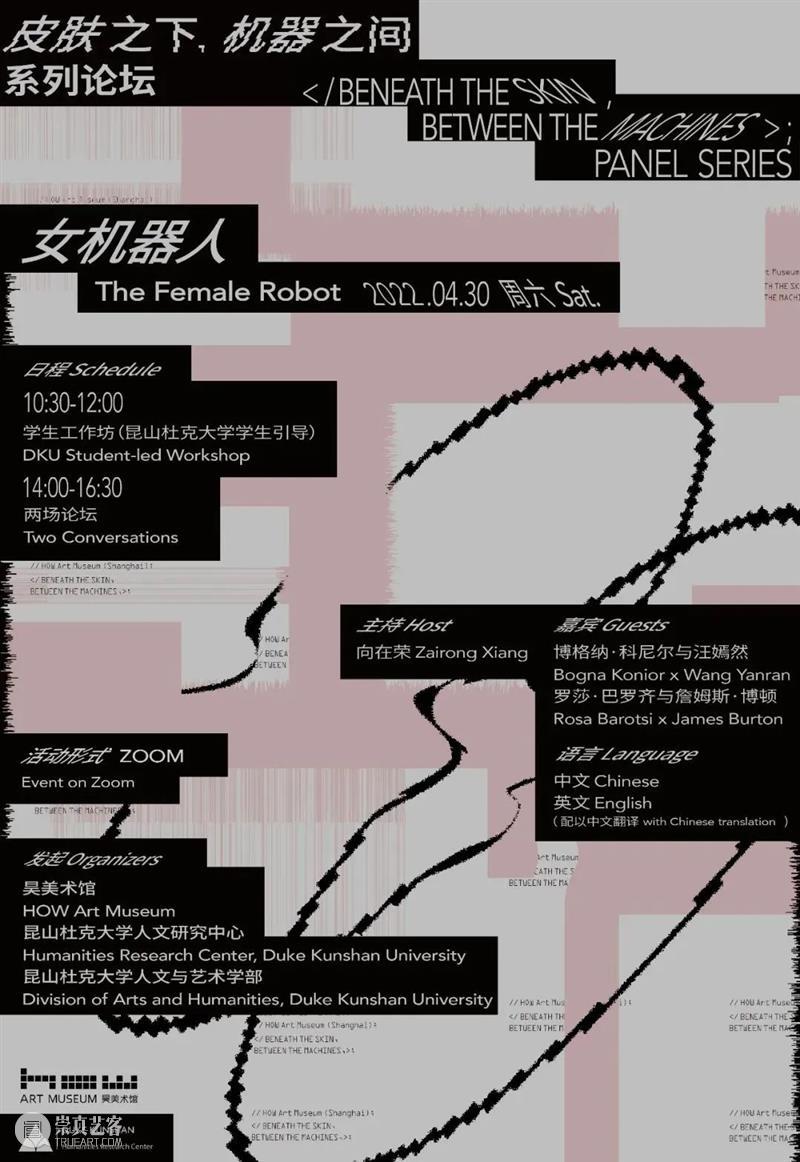

2022年04月30日(周六)下午,昊美术馆“皮肤之下,机器之间”系列论坛第四场“女机器人”在线上开展。此次论坛联合昆山杜克大学人文研究中心及昆山杜克大学人文与艺术学部举办,由昆山杜克大学比较文学助理教授及艺术副主任向在荣策划及主持,邀请了四位嘉宾展开探讨。

第一组论坛嘉宾为博格纳·科尼尔与汪嫣然,她们围绕技术女性主义及性别化机器人展开讨论;第二组嘉宾罗莎·巴罗齐与詹姆斯·博顿,则从科幻电影及小说中(女)机器人的形象出发,考虑与之息息相关的一系列问题,如跨国移民及劳务剥削关系,帝国殖民与父权霸权等。

*本场论坛将分上下两组展开回顾,以下内容为第一组回顾精选

女机器人

The Female Robot

论坛主持:向在荣

论坛嘉宾:博格纳·科尼尔(Bogna Konior)、汪嫣然

论坛完整回放(中)

论坛完整回放(EN)

向在荣:

今天我们在线上聚在一起,就像我们此次论坛先导视频中提到的,在机器人前面加上性别的定义是有那么一点多此一举。回看机器人和其相关的历史,从一开始就和女性息息相关。这种关联可以从父权制度之下男性物化女性的漫长历史出发进行批判。奴役的历史对于一些人来说是活生生的现状,现在被困在家里的很多人都深有感触。父权制奴役女性的历史,并不是“女机器人”故事的全部。当我们在回述自动化的性别历史时,似乎有意无意地跳跃了一步。当我们讨论物化女性的观点时,我们是否可以直接套用在对机器人的奴役之上?“长得像女人的机器人”和“血肉之躯的女人”之间的差别在思辨过程中是否可以忽略?我们可以用比喻或者类比来替代历史批判吗?在工业历史上,人工智能的时代正在逐渐发展但尚未完全到来。我们是接受技术悲观论的末世景象,单向度地认为科技发展必将带领我们走向灭顶之灾;还是乘虚而入,在人类与女性被压迫的意识和“女机器人”模拟在线的空隙中找到一些新的出路?“女机器人”是女性还有被压迫的诸众的敌人还是伙伴?或者,如同“皮肤之下、机器之间”这样看似非黑即白,二元对立的问题本身,是否正在被技术女性主义、网络女性主义和各种各样的未来主义和科幻虚构,特别是那些来自历史和当下依然受到父权制、资本主义压迫的大地上受苦之人的批判和想象中瓦解?“女机器人”是一种模棱两可又有些多此一举的说法,它忽然之间拉出一系列问题,这些问题和“女机器人”一样站在奇怪的时间状态上,这种时间状态我们可以称为“过去的未来”。

我们今天很荣幸地邀请到了四位嘉宾,他们的研究工作都和自动化的性别、历史和想象息息相关。原本对谈的形式是在昊美术馆(上海)当前一楼展览“皮肤之下、机器之间”中的艺术装置里面进行,但因为疫情我们改为线上进行。观众也可以重新地去聆听和学习几位嘉宾之前已经准备好的讲座视频。今天的讨论将分为两组,主要以对话的方式进行。第一组对谈,主要回溯机器人和人工智能的性别历史,从科技女性主义和相关的角度出发来讨论“女机器人”的历史和未来。第二组的两位嘉宾将更具体地通过几个电影和文学文本的分析来讨论机器人历史中有关劳动、性别、种族和全球资本主义等当下一系列尖锐的问题。

fabric | ch《未来过去式平台》(2022)展览现场

论坛装置由瑞⼠⽂化基⾦会上海办公室⽀持

图片©昊美术馆

现在我们有请第一组对谈的嘉宾博格纳·科尼尔(Bogna Konior)给大家简短介绍一下网络女性主义(CyberFeminism)的概念以及它的历史,它与我们的“女机器人”如何结合?

Bogna Konior:

我认为这个问题可以从两个角度诠释,取决于优先考虑网络(cyber)还是女性主义(feminism)。假设优先考虑女性主义,把女性主义的传统延续到数字时代或整个技术时代。在这种诠释中,你能够简单地指出某些新技术是如何继续我们在不同人类群体之间性别互动中所看到的相同问题。比如computer这个词原先比起物体(object)更多是用来指一种职位(编者注:computer原指“从事计算的人”(one who calculates),从19世纪末开始指“计算器”(calculating machine))。在第二次世界大战期间,计算员(computer)工作主要是由女性来担任,是一种秘书类的、性别差异很大的工作。女性继续秘书的工作,并且和机器(machine)一起工作,因此女性也被称为computers。我们可以看出关于秘书工作和女性气质的某些想法是如何持续的,像Siri和的Alexa这样的虚拟助手,它们总是女性的声音,这些都是性别歧视的刻板印象。我们也可以从不同的角度来诠释网络女性主义,将网络置于优先地位。可以说网络或数字技术必须从根本上改变我们对女性主义首要的理解。因为它们将人类的某些东西引入我们的思维,使人的能动性复杂化。也许我们不能轻易地将它们归入男性和女性的动态叙事中,因为机器的引入重新定义了一切。

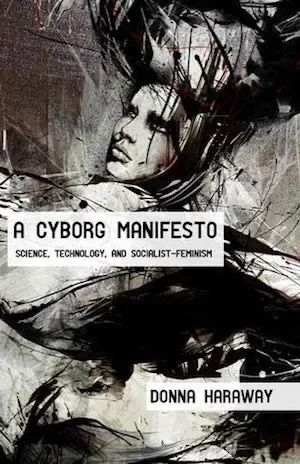

我认为这是理解网络女性主义的基本思路:谈论适应了计算机时代经典的女性主义;或者认为网络空间和计算机的引入从根本上改变了我们对女性主义的理解,因为它首先挑战了人文主义。这是我对网络女性主义定义的看法。在网络女性主义的历史时间轴中,我认为唐娜·哈拉维(Dona J. Haraway)的《赛博格宣言》(Cyborg Manifesto)是最关键的文本。关于这点也许嫣然能聊的更多一些。这也取决于我们把网络女性主义作为一种趋势的时间线。网络女性主义主要来自美国和澳大利亚,也有一些来自英国。直到20世纪90年代末21世纪初,它才与不同背景下兴起的流行文化结合起来。不管是美国的艺术,还是中国的情况,“网络女性主义”一词是在80、90年代后才兴起,但关于女性特质和科技的传统思想在更早之前就已经出现了。

唐娜·哈拉维的《赛博格宣言》(1985)

汪嫣然:

谢谢Bogna对CyberFeminism非常精准的简介。我想与大家分享的是,技术女性主义(TechnoFeminism)是如何与批判性后人文主义联合起来的。在论坛先导视频中我也提到过,如何在非二元论式的、非笛卡尔主义的框架下去审视技术、自然和主体性之间的关系。我也想请大家思考,是什么厘定了人类与机器的之间的边界?机器人拥有性别意味着什么?在何种社会文化条件下机器人被赋予女性性别,以及机器人成为女性是一个成为肉体的过程吗?以及像Bogna刚才所提到的,我们会讨论为什么女性与机器人是天然的、政治性的联盟。早期的CyberFeminism是将网络作为一个自我赋权的场所,但实际上后来的互联网发展依然沿袭了父权制社会种种的结构性不公正,比如人工智能语音助手强化了女性气质,包括目前兴起的元宇宙平台中也存在着性骚扰。人工智能(Artificial Intelligence)中的存在的人工性(artificiality)实际上意味着技术与自然的两分。而人工智能的性别化意味着技术重新被“自然化”,人工智能成为女性的过程,即成为肉体的过程。后来的CyberFeminism进化版本——2014年兴起的异女性主义(XenoFeminism),是一种反对生物决定论的技术女性主义,强调要用技术去重构自然。

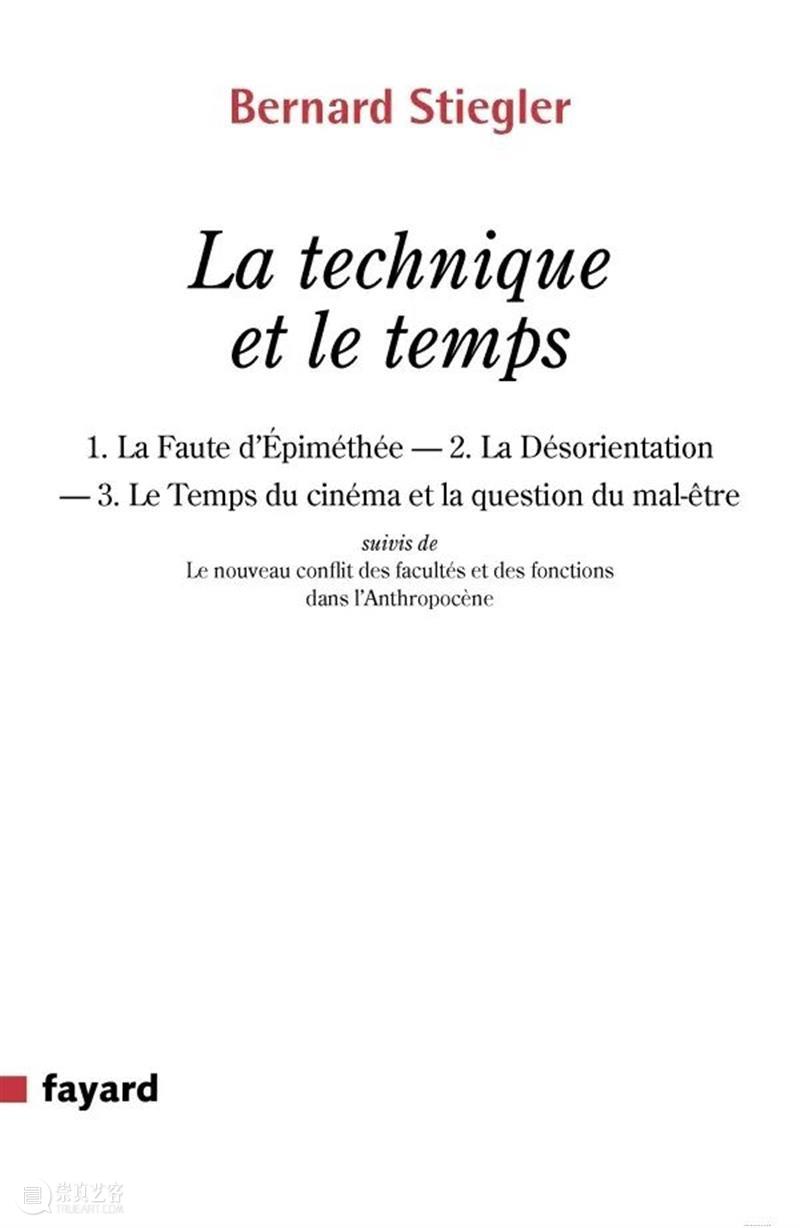

这让我想起贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)(编者注:法国当代技术哲学家,曾担任蓬皮杜中心文化发展部主任)的著作《技术与时间》(La Technique et le Temps)中提到:人是缺乏本质的动物。同样,女性也没有本质。从普遍性的视角来说,技术是一种构成性的维度,它不仅仅是人类身体的延伸,也对主体具有重构作用。CyberFeminism或者TechnoFeminism面临的问题是,在不断变化的技术条件下,我们如何去定义女性主义?我们如何去从父权制资本主义的系统中逃逸,去重新理解使用技术,以及塑造我们的后人类未来?

贝尔纳·斯蒂格勒与《技术与时间》(La Technique et le Temps)(1994),该著作系斯蒂格勒在解构主义大师德里达指导下完成的博士论文,被认为是20世纪末法国哲学界最有影响力的著作之一

向在荣:

Bogna提出了看待网络女性主义的两种可能性。如果我们把技术作为父权制的延伸来看待,就需要无经典的女性主义批判。或者我们需要用一种新的方法去打开,这种新的方法刚才汪老师提到了,就是再让机器成为肉体。并不是说让大家一定要二选一,但我们在这里可以讨论一下,两位更偏向于站在哪一边?

Bogna Konior:

我们来看澳大利亚的网络女性主义,从90年代开始的《赛博格宣言》,他们把经典的女性主义思考融合到网络空间中。他们甚至在宣言中提到“我们是一种让自己的身体融入到网络的空间中去的病毒,在网络空间里的完全是一种虚拟的无实体状态”。在90年代,网络女性主义更多地关注父权制社会的权利结构之下,对于身体的重新表达。

如果我们从人文主义的角度来看,关于物化的问题,其实只是对女性存在的问题。女性的物化(objectification)在一个由人类统治的世界中是一个问题。在这个世界中,物处在次要的地位。而我们现在能够看到的是一个逐渐显现的物的世界,是一个机器能够取代人类的逻辑和所见的世界,包括我们所说的父权制。她提出父权制下无法在计算机——父权制自身的造物——的统治之下存活。因此,从长期来看,女性的物化问题会从起初在人的世界中的不利的处境渐渐转变为处在上风阶段,因为机器会接管世界。因此,现在看来受到压迫的立场,在最后可能反而是走向胜利的立场。我们可以看到不同的节点、不同的视角的女性主义立场:是把父权制下的女性问题看作是当下的问题,在当下去解决,还是她认为的在长效的时间段来看,父权制下的女性的本来是去人性化的、物化的,但它又会在过程中发生新的变化,产生新的寓意。

汪嫣然:

Bogna刚才与我们分享了早期的Cyberfeminism,比如澳大利亚兴起的VNS Matrix,这些技术女性主义者是如何区分于传统的女性主义者的。

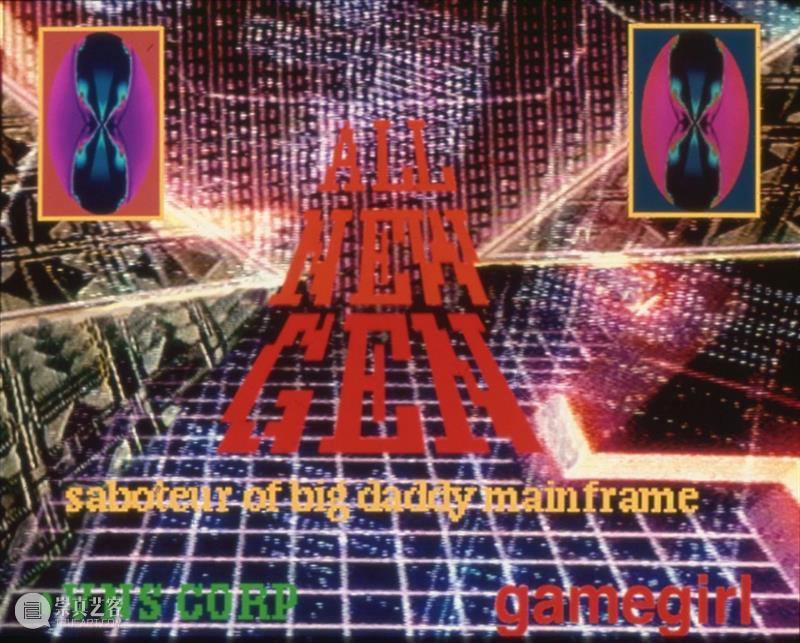

澳大利亚女性注意艺术家团体VNS Matrix,团体由Virginia Barratt、Julianne Pierce、Francesca da Rimini和Josephine Starrs组成

经典的女性主义者,或者说文化女性主义者,他们实际上对技术怀有着恐惧,这体现为一种技术恐惧症(technophobia),因为他们把技术视为父权制资本主义所统辖的威胁性力量,但是实际上这就把技术的历史从女性的历史中排除出去了。相比之下,技术女性主义者旨在重新书写历史,这也是一种feminine writing(阴性书写),关乎着对技术的重构性理解。谈到对技术的隐忧,我们往往首先联想到监控技术和军事技术,这些技术往往和“男性气质”相挂钩。实际上,控制论以及信息技术最初的发展,确实是与二战兴起的背景有关,但随着大规模应用之后它慢慢地脱离了最初的意涵。况且,控制论的本义并不在于“控制”,而是在于“反馈”,这和有机体的自我调节及适应能力是高度相似的,这一点上人和机器反而能达成一致。回到前面提到的的技术带给人的刻板印象,它们体现了人类中心主义的特权,将自然看作惰性的客体,意图去控制及征服自然。尤其当女性常被生理本质或生物学差异所定义时,企图以自然来覆盖女性的“本质”,那么就不免掉进被技术剥削的陷阱。技术女性主义者恰恰是利用技术改造自然,否定女性具有某种可被定义的静态本质,以免将女性在历史中的劣势地位固定并继承下来。异女性主义(Xenofeminism)的口号是:如果自然是不公正的,那就去改变自然。它强调包括利用药物、利用技术,去进行入侵(hacking)以打破固有的边界。当你自主地去掌握你的身体、改造身体的时候,你就拥有了去改造那种“女性化的”、消极的“自然”的能力。重新用技术去定义自然,是技术女性主义终极的目标。

技术女性主义者还强调技术的非剥削性。刻板的、剥削性的技术视我们和他者之间的关系是一场零和博弈,这不仅体现在对(女性)机器人的恐惧中,也往往体现在对“外星殖民”的恐惧中,因其预设了一种权力关系的扭转。只有摆脱这种逻辑,我们对技术的利用及想象力才能具有解放性。比如说人机共生,实际上指向人与机器之间的非零和博弈式(non-zero-sum game)的关系。

向在荣:

谢谢汪老师。您刚才提到技术历史上的某种男性叙事,其中女性是被去除的,女性只是被创造的东西。那么在技术历史中,通过女性主义的重写历史——这也是女性主义非常重要的方法论——我们重新去找到和女性相关的历史证据。关于这方面您可以再具体谈一下吗?从女性的角度,或者女性主义的角度来重述技术历史。

汪嫣然:

我刚刚提到的是技术女性主义叙事赖以成立的前提。在漫长的知识史或书写历史之中,这当然也包括科学史与哲学史,女性的创造力是不可见的。就像刚才Bogna所说的,Computer一开始指的是女性计算员的意思,这与女性重复性的、非创造性的劳动相关联的。

1949年在美国国家航空咨询委员会(NACA),担任计算员(computer)的女性正在收集气压读数

但往后的西方白人男性式的工程师占据了技术人员的主要的形象,也就是所谓的技术专家或技术官僚(techno bureaucrat)。而女性化的技术似乎和“高科技”绝缘,长期以来被人和编织这种手工艺相联系。这背后涉及的依然是权力话语的变迁,技术这个概念真正得以被重视,与资本主义逻辑主导的现代性进程有关。到了二十世纪,工业化生产技术才真正被擢升到重要地位。两次世界大战造成了劳动力短缺,这种情况下女性劳动力进入市场,这是早期女性计算员出现的历史背景。但不久,女性因为需要回归家庭进行再生产劳动,女性的位置随着这种社会劳动分工重新变得不可见,导致女性在现代科技史的发展历程中长期缺席。我们固然难以从男性书写的历史里去寻找被遮蔽的、伟大的女性发明家或科学家的踪迹,正如女性作家和艺术家在正史中也曾长期处于边缘位置一样。这不仅需要我们去打捞被遗忘的女性角色,更重要的是,承认过去女性在技术史中的缺席,并非是缺乏创造力所致,而恰恰是由于父权制-资本主义社会的干预后果:女性因“自然属性”被牢牢锁定在家庭领域,无法进入市场,更奢谈进入核心领域进行发明创造活动。在前面我分别谈到了女性计算员和编织技术,其实这两者之间存在隐约微妙的联系——我想到了提花机(Jacquard loom)。它因为符合图灵模型被视为现代计算机鼻祖。而操作提花机的又是谁呢?是纺织业中的女性,和女性计算员一样隐蔽不可见。如果说女性在过去的技术史中是一种幽灵般的存在,是一种本体论上的幽灵,那么在未来,技术对于女性来说是一种改变本质,或者说改变自然,去主动塑造自然,去创造差异的能力。

Bogna Konior:

最主要的问题是,当我们在考虑关于网络女性主义的政治问题的时候,我们到底应该怎么做,我们的立场是什么?对于女性来说,是选择在现有的系统中得到表现,就像嫣然说的,女性程序员的位置和历史的问题,还是选择相反的,从现有的系统中脱离。我们更多的是希望被现有的系统接纳,被视作人而非物,被视作科学家、程序员;还是希望能够另寻出路,找到新的范式?这就是为什么后来出现很多不同的女性主义,包括TechnoFeminism或XenoFeminism对这样一个问题的探讨。当我们提到这样一个话题的时候,我们往往处在一种抱怨角度,尽管这样的抱怨是完全合理的。比如,我们常常会说没有足够的女科学家,女程序员。但当我们这样说时,实际上也是在强调人总比物重要,因此,仅仅操作机器,做秘书的助理,我们就处在了不利的位置。这样的论断更多是在人类的权利,人类的存在。而在网络女性主义中,女性与物、与机器在长期来看的是联盟的关系,是在长期的历史、政治变迁的过程中形成的一种联盟。围绕这个问题,我们的方法是在现存的机制下,更多地去寻找一种包容性,还是脱离现有的机制。这样的争论创造出一种非常有意思张力,让不同的女性主义能够不断地发生。女性的身体往往与母性、与自然本身就有着更深刻的关联。而对网络女性主义或TechnoFeminism来说,女性自己成为自己身体的主宰,成为自己身体的工程师,与自然的关系能够更加得到自己的掌控和重塑。所以说我们与自己身体的这种关系,打破了对于天然的、自然的对女性原先的定义,让女性的身体变得更加地机器化、网络化,帮助女性在原本强调“人”的机制中找到出路。

向在荣:

我还有一个问题想要问Bogna,是刚才第二个问题的延续。我们在思考关于程序员这一不断出现的形象时,其实这不再只是关于性别的问题,也是关于劳动力分配的问题。另一方面,在全球资本主义分配中,也存在种族化的资本的问题、种族化的劳动力。你之前有提到过,存在着一种关于技术的,关于自动化的历史,这段历史与其说是一段不同的历史,不如说是一段被抹去的历史。你把这段历史不止定位在女性中,也提及了其他酷儿主体,比如图灵测试的实验,你能否更多地谈一下?有一个我们需要警惕的问题,就是不要去重新定义所谓女性的类别,因为历史中去种族化的,天生决定的女性的形象看起来就像是“幽灵”般的存在。

Bogna Konior:

有两点我想说一下,关于伦理、政治和技术所带来的社会问题。我们看到女性主义的历史,战后的女性解放运动在某种程度上是工业化的结果。我们提到女性从家庭生活中解放出来,进入了各行各业,不单单是因为人们从政治上或思想上有意识地去追求这样一个目标,也有更多的不负控的元素的影响,比如战争或资本主义工业化发展。这让女性走出了家庭的范围,进入到了劳动力市场,也创造了这样的女性主义出现的必要条件。在这里我想提出的是,当我们提到政治,我们想要去设计世界的方式是与不同的主题形成冲突的。我们希望获得的和实际的结果往往是不同的。在今天数字化语境下,我们提到劳动、提到AI,很多东西都会有不同的所谓完美的政治模型,它们是互相冲突的。在这种冲突中,一些因素客观上起了不同的作用,就像战争、工业化对于女性角色的变化是一种客观化的因素。我们从更大的宏观的角度来看,在Sadie Plant对于女性的定义来说,她认为女性具有模仿成为人的能力,因为女性好像还不够“人类”,比如她过于不可控、过于感性化,这些都是不够“人类”的元素。在她看来,这种表演或模仿的能力将女性与智能设备连接了起来。智能设备也需要通过表演和模仿人来被社会接纳。现在我们的生活中有各种不同的女性主义,我们是关注到激进主义的,还是能关注到更宏大的对于技术改变的阐述和关注呢?很多的行动和目标之间并不是正向关联的关系。比如我们可以提倡什么,主张什么,但是在这个过程中我们还是要去关注它的发展和变化。

英国沃里克大学控制论文化研究部主任Sadie Plant和其关于网络女性主义的论文

向在荣:

回到关于机器人的历史是一个非人类的历史,是一种父权制对于女性的去人性化的延伸,创造的是一种全新的东西。历史上,非人性不只与女性相关联,也与非白人的主体、酷儿、以及马克思所说的劳动者联系起来。在网络女性主义向不同的未来前进的路途中,该怎么让它不那么白人化?

Bogna Konior:

Sadie Plant在她的文章中提到“不是我们如何去去白人化,而是说去白人化已经开始了”。在我们进入信息时代的时候,通过机器的思维类型、模式识别的思维类型,网络女性主义去白人化的进程是自动开始的。Sadie Plant的论著中没有提及种族结构,但她认为这些进程已然开始破坏包括父权制在内的现有的规范化的人文机制。在某种程度上,她的网络女性主义理论不是专注于人类的能动性,而更多的是意识到我们已经在扰乱的控制论过程,很多很多对人的定义将变得无效化,因此它提供了那些不符合定义描述的人类—非理性的白皮肤的男性——一种机会,那将成为毁灭的时刻。因此它是不同类型行动的开端,也是推测的基础。对于在控制论体系中如何进行能动性的概念化,我可以举一个例子,比如我们关注高频交易,这种金融发展的速度、机器与机器进行的交易是人类肉眼无法捕捉的。想想这对我们集体行动的影响,在如此复杂的技术环境中很难做一些预判。

向在荣:

当然,我们讲到了很多关于技术哲学、技术女性主义,整个批判中心是人文主义的西方白人男性异性恋的人的形象。那我们在中国怎么去思考它,在中国的语境下,有没有不同的路径?在汪老师您的观察中,虽然您主要的关注点在于西方哲学领域,但我们在当下中国的语境下来讨论这个问题,我们的“稻草人”还是同样一个主体吗?还是说有别的不同的地方。

汪嫣然:

向老师确实问了一个非常挑衅的问题。当然首先我还是从技术女性主义及后人类主义的批判性立场上揭露标准化的、透明化的知识史言说存在的问题。通常我们认为知识史及其书写是透明的、去性别化的,但正如先验唯心主义(idealism)的传统,它体现为离身化的知识,但实则以讲述者的男性身体经验作为基准。技术女性主义之所以是一种技术的、唯物的女性主义(techno-material feminism),因为技术是有其物质基础的,技术女性主义及后人类主义,对传统人文主义的批判就相当于一种新唯物主义对传统观念论的批判,对先验的、透明的、白人男性为中心的形而上学的批判。这其实是从后结构主义以来,整个西方批判性理论传统来言说的。就像Bogna刚才所提出的,技术女性主义预想的未来是由human-machine complex(人机结合体)组成,这是一种由人类和机器组织而成的涌现系统,其中包括人类能动者,也包括非人类能动者,甚至里面的非人类能动者已经超越了机器的范畴,包括细菌、各种生物和有知觉的生命体。但这种持乐观态度的进步叙事也存在泛化或者扁平化的风险,以至于使得女性的可见度变得更低。比如说,我通常强调自己研究的是后人类主义女性主义(Posthumanist feminism),因为我需要具体地定位女性所处的位置。如果我仅仅关注一种后人类主义文化的话,就有可能陷入了新的宏大叙事中,女性被压迫的形象从这种抑制的、合成的、混合的主体性里被抹去了,这是一个需要正视的问题。近年来新出现的技术女性主义流派之中,值得注意的就有Catherine D’Ignazio 和Lauren F. Klein所发起的数据女性主义(Data feminism),它相比前两种技术女性主义(网络女性主义、异女性主义)更加注重经验,致力于在数据科学和数据伦理领域解决不公正问题,审视了数据被用来维护权力的历史。其现实落脚点覆盖了方方面面,比如说如何建立女性主义数据集,纠正数据收集过程中存在的偏见;如何在建制化的、受男性开发者和程序员主导的算法设计及决策过程加入女性主义的关照等等。它提供了一种交叉性策略(intersectional strategy),其关注对象不限于女性和性别议题,呼唤关注南北问题、种族差异,考察了诸如性别、种族和阶级等相互交织的结构性权力力量。

但就像向老师刚才说的,可能这依然是白人女性视角下的叙述,它离我们的第三世界的身体经验还隔了一层,我们依然是被包括进第三世界中的“他者”(编者注:the other,后殖民理论术语与“自我”self相对的概念)。当我们遭遇这种稍显陌异化的知识,我们除了在认识论上吸收它们以外该怎么办?这个问题我也没有现成答案。一个路径是从中国古代思想里去寻求资源,因为古代中国思想所体现的认识论与笛卡尔主义的西方形而上学是不一样的,它更偏向于一元论,提供了非二元论的认识结构,比如道家思想及受其启发产生的当代版本——道家女性主义,不过我对此了解不多。我们今天的后人类现实本身是非常魔幻的,它非常直接地体现在当下的疫情之中、全球性的大爆发之中,可以说我们实际上处于一种和机器、细菌共生的状态,人类中心主义的力量被极大削弱,隔离甚至让自然生态和物种多样性得以恢复。但我们果真就能得出这样过分简单的结论吗?我关心的是,真实的、直接的、严酷的受难经验如何不被抽象的总体性吞噬?这让我想到之前发生的事关女性权益的社会性事件,在遭遇更加宏大的议题时往往就隐匿乃至消失了。因此,当人们大谈后人类语境中的哲学、文化和艺术时,我不免会担心这种话语范式的嬗变会逐渐忘却其最初的目的,存在建构性压倒批判性的风险:其外延在无限扩张的同时,女性形象在复数的共同体中显得模糊不清。我想问一下Bogna怎么去看待这样理论话语与我们的真实处境之间的差距。

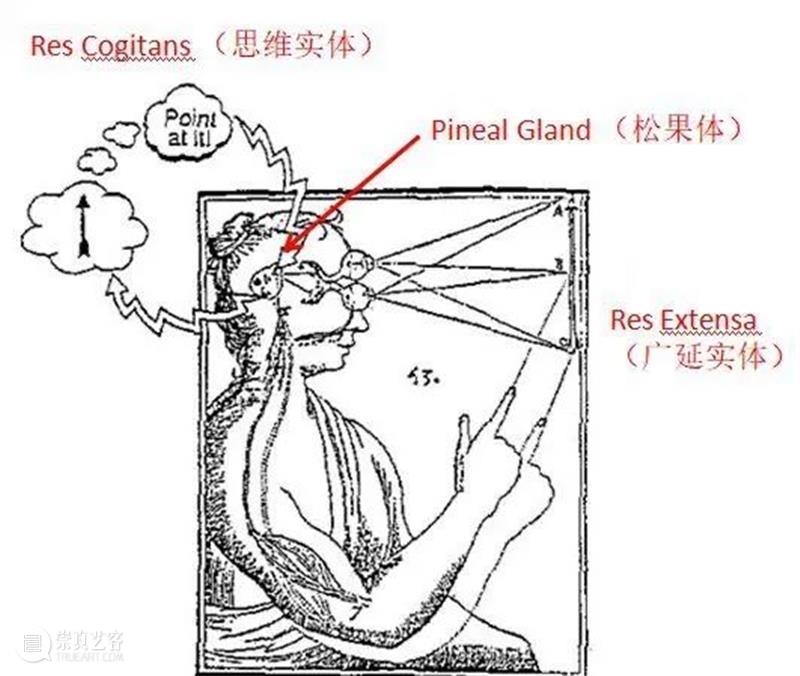

法国哲学家笛卡尔与二元论

笛卡尔在17世纪提出的“身心二元论”,即世界存在着两个实体,“物质实体”,另一个是“精神实体”,二者各自独立存在和发展,互不影响和决定

Bogna Konior:

我认为在一般情况下,当涉及到一系列网络女性主义的理论或人文主义,我们需要重新评估我们如何思考、如何定义伦理和政治,并意识到这样的定义不一定对人类有利。后人类主义理论可以作为一种有利于人类的积极策略,或者它可以是一种对人类伦理和政治的某些元素——无论我们喜欢与否——的被消解的观察。那么是否有完全积极意义的后人类主义理论不会以任何方式伤害人类?我认为答案是开放的。我的回答大概会是否定的。如果你超越了人文主义和人类,我们作为物种在过渡中会遇到一些问题。作为知识分子、学者和积极分子,有时你的演讲是自相矛盾的。我们想要设计世界,又与此同时观察和理解世界。我们可以分析某些转变,指出女性和机器在某些方面的共性,也关注到现在的问题是如何发生的。但有时,现实和理论两种情况在我们大脑里斗争,对此我认为没有完美的解决方案,思考和生活仍将是悖论的,这些问题将继续发生。但这并不意味着正在发生的思想趋势是无效的。当计算机控制的机器人、病毒开始接管,我们会看到在不同层面是短期的道德问题的长期的潜力。疫情的长期潜力是它在一定程度上使某些治理形式失效并带来革命。但这个过程并不有趣,不是好的转变过程,事实上人们总是在历史的转变中受伤。我认为这些矛盾没有完美的、合乎道德的解决方案,只有试图从个人层面去干预和观察,试图以某种方式保持面向更大的图景。

向在荣:

谢谢两位进行了具有思辨色彩和哲学色彩的理论层面上的探讨,也给我们的第二组讨论打下了很好的基础。稍后我会邀请我们的第二组的嘉宾Rosa Barotsi和James Burton,他们两位将把我们走带入更加多元化的科幻领域,会举出一些具体的例子,包括对于可视化的未来,能通过不同的历史叙述维度来进行分享。

这里有一个问题:谈到“人性”,我们好像总是把“人性”作为褒义的词汇。但如果我们读一下尼采,或者看一下《莫洛博士之岛》(The Island of Dr. Moreau)这本小说,会看到“人性”这个词本身是存在问题的,有时甚至是把它作为异化的词语来看待。请问你们是怎么看待的?

H.G. Wells于1896年创作的科幻名著《莫洛博士之岛》(The Island of Dr. Moreau)

Bogna Konior:

在女性主义历史或后人类历史上,“人性”并不总是褒义词。我可以理解你刚才说的,大家普遍会倾向于认为这是一个正向的词。但无论在网络的女性主义还是后人类主义理论来说,“人性”常常将许多不同的群体排除在外。历史上,非白人被奴役,而女性也常被当作物品来贩卖,这些群体都被认为不是完全的人。人类将人性与动物、机器相比较,认为自己处在更高的地位。而对后人类主义和网络女性主义来说,需要指出的是人性不永远是好的标准,还有其他立场可供选择。我们也可以把人作为动物来看待和思考,或者把我们自己看作是和病菌、和机器的综合体,在这种意义上“人性”这个词并不一定是作为高标准来看待的。

汪嫣然:

就像刚才Bogna所说的一样,我们很大程度上都是从人文主义、启蒙主义的传统去来述说人性(humanity)的,并且在这种普遍主义的人性基础上进一步思考道德、真理等一系列话语。需要指出的是,一个历史性时刻早在二十世纪到来:后结构主义/后现代主义思潮解构了这种启蒙主义式的人性基础。而当前盛行的后人类主义(Posthumanism)的产生正有赖于后结构主义、后现代主义式主体的形成。福柯指出“主体已死”(the death of subject),他所批判的主体是一个隐含的白人男性标准的传统的人文主义式主体,主体之死面对的不仅仅是哲学上的判决,其面对直接的状况是战后的人性危机。这里我想说明的是,话语从来不是凭空创造出来的,特定话语的出现往往回应着具体的现实危机。后现代主义常常被认为提供了一种解构性范式,对过去的知识言说具有破坏性(事实上并非如此,它挑战的并非是知识话语的确定性和规范性,而是知识话语中既有的权力关系);不过,它对于后人类主义或网络女性主义而言,提供了富有想象力和吸引力的方法,对于我们的后人类主体(Posthuman subject)或者说后现代主体(Postmorden subject)具有建构性作用。具有自我同一性的主体概念被扩大化的主体概念迭代,譬如阿多诺的“星丛”(Constellation)(编者注:“星丛”是由本雅明初创,阿多诺用以主张主客体间交往自由的否定辩证法具体化形式之一),或者德勒兹的“块茎”(Rhizome)(编者注:“块茎”是德勒兹在其著作《千高原》中提出的重要哲学概念,意指“一切事物变动不居的复杂互联性”),这些主体式的概念都是异质性的、合成性的。这使得我们得以重新定义了什么是人性、什么是非人性,什么构成了区分这两者的界限?后人类主义,它带来了边界的消弭(the distribution of the boundary),正如技术女性主义者要求技术去打破边界,用技术去带来变化。就这种意义上而言,女性气质是关于液态性(fluidity)、关于转化(transformation)的。“人性”神话的祛魅,能帮助我们更好地理解“生成”。女性因此也处于“未完成状态”:灵活、多变、反本质主义。

观 众:

谢谢汪老师进一步详尽的解释。这里有一个新的问题:我想知道如何用已经理解的主体来构建新的主体?

Bogna Konior:

我只能以自己的方式来回答。对我来说,当我们想到后人类主义,我可能不同于在这个领域的工作者,重要的是,我们注意到技术对我们的作用,并且一些主体性的变化已经发生在我们身上。哲学的实践要求我们注意和观察它们的发生。因为它发生的规模之大和速度之快,也许我们甚至没有时间注意到,我们的人性是如何被改变的。对于这个问题我们应该做些什么呢?诚然,我不经常处理这个问题,更乐于关注我们身上正在发生的事情,因为这些技术是我们在社交中引入到我们生活中的。我们注意力模式的变化,与电脑互动造成的我们情绪的变化。我们一直与电脑互动,我们社会结构因远程工作而产生的变化。它们正迫使我们进入一种电子世界,或后人类主体性。我想你仍然可以在个人层面上选择如何处理这些变化。对我来说,它们确实很难抵抗,因为它们发生在整个物种的集体层面上。所以除了一些极端的行为,比如完全破坏性的技术和类似于炸弹的情况,或者制造一些黑客空间和生物工程,这仍然不能否定在一个物种群体的心理、情感和进化水平上,某些似乎难以阻止的变化正在发生在人类集体身上。

向在荣:

谢谢,非常精彩的回答。我们不是要给出解决方案,而是去拓展自己的思维,想象更多可能性。

Bogna Konior:

有的时候,对于技术的观点、看法的改变能够帮助我们重新定义自己作为人的立场。技术问题都是关于人类能动性或者缺乏之类能动性问题。

向在荣:

再次感谢两位嘉宾今天的参与,谢谢你们精彩的分享和之前提供的先导视频。欢迎感兴趣的朋友关注昊美术馆官方平台查看相关视频。

论坛主持

向在荣 | Zairong Xiang

向在荣是昆山杜克大学比较文学助理教授及艺术副主任。他的研究领域涉及艺术、文学、哲学、宗教、性/别等诸多领域。他曾作为研究员曾在柏林文化研究院 ICI Berlin 及波茨坦大学DFG“小世界主义”项目工作。在七年的柏林生活之前,他曾在包括英国、西班牙、意大利、法国、墨西哥各地游学与工作。他写有专著《古怪之道:一种去殖民探究》(punctum books 2018)。他是柏林世界文化宫HKW “小世界主义周末”的主策展人,并于2020年编辑出版了同名画册(diaphanes 2020)。近期他作为超图像小组成员策划了2021年广州影像三年展“我们,集体”。目前他正准备今年秋天在柏林世界文化宫关于神话与灾难的展览并专注第二部专著的写作,及对“跨二元论”及“山寨”这两个概念在全球南方特别是拉美及中国框架下的研究。他以往的写作和讲座均可以在这里找到:www.xiangzairong.com。

论坛嘉宾

(第一组)

博格纳·科尼尔 | Bogna Konior

Bogna Konior是上海纽约大学互动媒体艺术系的助理教授,教授新兴技术、哲学、人文和艺术课程,担任上纽大人工智能和文化研究中心的联席主任。她联合编写了《机器决策并非终局:中国与人工智能的历史及未来》(“Machine Decision is Not Final: China and the History and Future of AI”)一书,她的作品可以在www.bognamk.com上查看。

汪嫣然 | Yanran Wang

汪嫣然是一位现居上海的跨学科研究者、艺术评论人、诗人。她在艺术、哲学和科技的交叉领域进行工作,尤为关注后人类主义女性主义。她曾就读于同济大学哲学系、巴黎高等艺术研究院,现为复旦大学艺术哲学系博士候选人。曾入围2020年PSA青策年度三强,参与上海双年展读本(2018、2020)的翻译工作。其艺术评论见于《Leap艺术界》、《画刊》、Art-Ba-Ba等媒体。她的文学作品见于海内外多种文学杂志及双语选本。她也是法中艺术促进会(APECA France-Chine)的艺术顾问。

论坛合作机构

昆山杜克大学人文研究中心

昆山杜克大学人文研究中心(HRC)旨在倡导人文艺术领域的不断钻研创新,并鼓励跨学科的充分合作。通过与美国杜克大学富兰克林人文中心的共同努力,人文研究中心作为一个连接杜克大学和昆山杜克大学的主要科研平台,服务两校师生。与此同时,人文研究中心立足昆山杜克大学,将整个校园作为人文研究对象,推动研究成果直接助力跨学科的科研及教学。

🔗 展览相关阅读:

🔗 系列论坛相关阅读:

-

论坛策划 | 向在荣

论坛协调 |Mengyi

文字整理 | 史玮

校对 | 张天愈、熊欣

编辑 | Chan

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享