●

韩滉《五牛图》进入清宫与春耦斋命名

︱张震︱

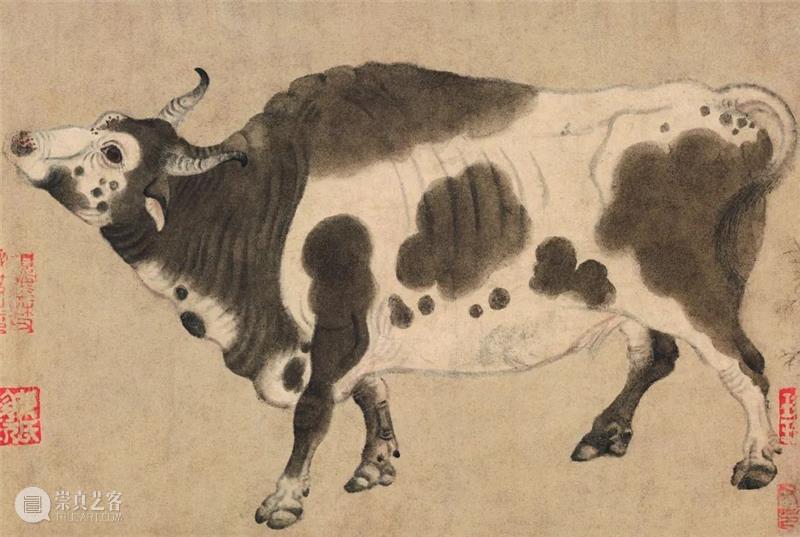

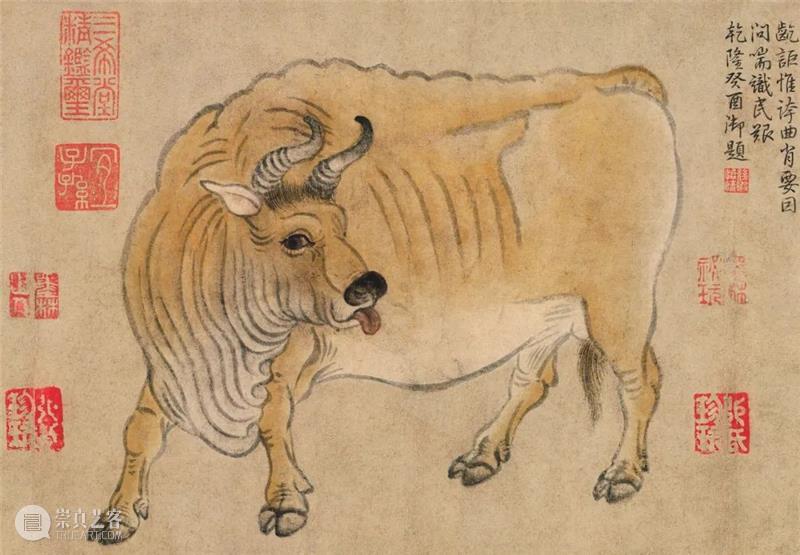

在中国古代绘画中,韩滉《五牛图》是最著名的一件以牛为题材的画作。韩滉为唐代贵胄,官金紫光禄大夫、检校左仆射同中书门下平章事、浙东西两道节度使,封晋国公,亦是当时著名的画家。根据唐代的《唐朝名画录》与《历代名画记》,韩滉擅长“田家风俗”与“杂画”,其中最负盛名的是牛。《五牛图》是作者传世的唯一作品,这件作品画于白麻纸上,被认为是中国现存最早的一件纸本绘画。图画五牛,形象不一,姿态各异,或行或立,或俯首,或昂头,动态十足,形象生动,风格古朴,显示出作者高超的造型能力和艺术水平。

在流传上,《五牛图》亦有着非同寻常的经历。在画心上,有南宋初的“睿思东阁”与“绍兴”两方印章,可知《五牛图》在宋代曾是南宋皇室的收藏。在元初先后经过了赵仁举、赵孟、唐古台、邹君玉等收藏,明代后期为项元汴所有。清初为宋荦收藏,乾隆初年藏于浙江桐乡汪学山“求是斋”。

根据此卷尾纸的题跋,此图在汪氏手中时,金农曾两度观赏,最后一次是在乾隆十一年(公元1746年)十二月。紧接着金农的题跋,就是乾隆朝词臣的题跋。在画心和前隔水、尾纸,还有乾隆的四段题跋。在这些题跋中,乾隆和词臣并没有言明此卷的来源。多年来,《五牛图》如何从江南流传到宫廷,一直是个未解之谜。

二十世纪九十年代,研究者在中国第一历史档案馆查阅关于乾隆朝进贡情况的资料,发现了一份两江总督尹继善进贡的进单。进单中贡品如下:“竹如意玖枚、汉玉昭文带贰件、旧玉料两块、玉龙凤樽壹件、玉双福樽壹件、玉花插壹件、古铜提梁卣壹件、古铜雷纹樽壹件、韩滉《五牛图》壹卷、李龙眠《五马图》壹卷、江贯道《溪山无尽图》壹卷、王翚《江山苍霭图》壹卷、万福万寿龙缎袍褂成套、福寿吉祥宁袍褂成套、寿山福海龙缎袍褂成套、玉龙献寿宁袍褂成套、珠兰茶肆桶、台菜干肆箱、玉兰笋贰箱、百合粉贰箱。”

在进单的二十种贡品中,三种贡品的名前,即“玉龙凤樽壹件、古铜提梁卣壹件、王翚江山苍霭图壹卷”,有用墨笔打的叉“×”,表示驳回;其余十七种,则画圈“○”,表示赏收,其中就有韩滉的《五牛图》。

熟悉书画史的人都知道,书画作品真赝掺杂,很多名迹都有“双胞胎”或者“多胞胎”。韩滉《五牛图》也不例外,现日本大原美术馆就存有一件传为韩滉作,与现存纸本《五牛图》类似的绢本《五牛图》。怎么能证明上面这个贡单中的《五牛图》就是后来清宫收藏的《五牛图》呢?

在此画的前隔水,留存有乾隆的题跋,落款为“壬申嘉平月朔日(乾隆十七年十二月初一日)”,在题跋中乾隆称:“今年秋甫得此卷耳。”可见,乾隆十七年(公元1752年)秋天时,此画进入宫廷。在尹继善进贡的进单中,并没有说明进贡的时间,但进单附带的白色的夹条写有日期:“乾隆十七年七月十五日”,这是贡品呈奉御览的日期。而这个日期,正好与“秋甫得此卷”呼应。要收到书画名迹,除了财力,有鉴定的眼光或者有掌眼的帮手也十分重要。尹继善当时任职于江南,是两江总督,他好诗喜咏,是当时八旗文坛的领袖人物,与风雅名士过从甚密。他能得到《五牛图》真迹并贡献给乾隆皇帝是“合情合理”的。综合以上几方面考虑,尹继善进贡的这件韩滉的《五牛图》,正是乾隆题跋、现存故宫的《五牛图》。

那么,《五牛图》与春耦斋有什么关联呢?在韩滉《五牛图》的尾纸上,赵孟頫是最早的题跋者。赵孟頫对《五牛图》的含义进行了解读,认为作品表现的是南朝著名隐士陶弘景的故事。《历代名画记》记载,南朝梁武帝试图征聘隐士陶弘景为官,陶弘景“画二牛,一以金笼头牵之,一则逶迤就水草。梁武知其意,不以官爵逼之”。有笼头的牛与自由的牛是鲜明的对比,笼头意味着世俗的羁绊,即便是金笼头的高官厚禄,也不如自由栖息于山野河流之际。对于赵孟頫来说,拒绝为官、甘愿隐居就是《五牛图》的意义。这或许与他作为宋宗室而出仕元朝的尴尬处境有关。其虽“官居一品,名满天下”,而时常希望归隐以逃避现实的矛盾。

公元1752年,此画进入乾隆的内府后,乾隆在该年冬题云:“名迹良足供几暇清赏。”在乾隆眼里,此图主要是书斋中文玩之物。

公元1753年,乾隆的题跋开始强调作品与农民耕种和民生疾苦的关系。乾隆在此卷画心题行书:“一牛络首四牛闲,弘景高情想象间。舐龁讵惟夸曲肖,要因问喘识民艰。”此后,再题:“摹本重临退食闲,晋公真迹企思间。石渠今日同收取,考牧从知稼穑艰。云海涛翻闹后闲,圣谟迹落有无间。张衡端是振奇士,水牯参余立语艰。”

乾隆在作品中一再题跋,强调此画与“农艰”有关的含义,表现出对国计民生、百姓生活的关切。画中五头牛的含义逐渐从隐逸转向农耕。除了自己的题跋,他还让臣子在画后加以题跋。臣子的题跋进一步强调画中五牛与农业的关系。

乾隆十七年冬,得知宫廷收入了韩滉《五牛图》后,蒋溥进献了其父蒋廷锡所摹的《项元汴临韩滉五牛图》。在韩滉《五牛图》上,皇帝和词臣的题跋着重在图画和“穑事艰”的关系。似乎还没有涉及品赏绘画的人。而在题跋蒋廷锡摹《项元汴临韩滉五牛图》时,题跋的重心开始转移。

作为此图的进献者,蒋溥首先题曰:“于今继和豳风咏,难忘先畴服耜艰。”皇帝题跋品赏韩滉《五牛图》的活动开始成为题跋描述的对象,而“穑事艰”的主题再次得到强化。此后的题跋紧紧围绕着此一新的重心而展开。汪由敦题:“讵为丹青供秘赏,早因陇亩念民艰。”裘曰修题:“庋藏不为供清赏,一刻难忘粒食艰。”观保题:“一自琅函邀睿藻,披图恍见牧民艰。”董邦达题:“海寓屡丰歌牧兆,九重展卷正思艰。”

通过数段题跋,词臣试图展示皇帝重农爱民的形象。

公元1754年,蒋溥收到了《项元汴临韩滉五牛图》并进献宫廷。乾隆二十一年(公元1756年),乾隆把三卷《五牛图》合藏在瀛台内丰泽园一隅的斋室内,将此室命名为“春耦斋”,撰写《春耦斋记》一文,但称:“未尝操翰自写。”乾隆三十六年(公元1771年),乾隆亲书斋记:“书成装卷并镌玉版藏斋中。”

丰泽园在中海西南侧,为康熙年间所建。这里有稻田数亩,小屋数间。园后种植树木数十株,是清代皇帝劝课农桑之所。康熙时在此观看种植、栽培等耕作方法。自雍正开始,在先农坛亲行耕礼之前,先要在丰泽园后的土地上举行演耕之礼。乾隆皇帝把《五牛图》放在春耦斋,显然也是要表达重农之意。

(唐) 韩滉 五牛图 (局部) 纸本设色

纵20.8厘米 横139.8厘米 故宫博物院藏

乾隆在韩滉《五牛图》画卷引首上大书“兴托春犁”。犁为耕地翻土的农具。古以双人并耕为耦。《周礼·地官·里宰》云:“以岁时合耦于锄,以治稼穑。”《周礼·考工记·匠人》曰:“匠人为沟洫,耜广五寸,二耜为耦。”那么,皇帝在演耕或耕礼中,真的是要与人“并耕”吗?

《礼记》云:“天子亲载耒耜……率三公九卿诸侯大夫躬耕帝藉。天子三推,三公五推,卿诸侯九推。”按照清代初年的规定,皇帝到耕 田,面南而立,从者、 者就位,“上秉耒三推”,“(顺天)府丞奉青箱,户部侍郎播种,耆老随覆”。《雍正帝祭先农坛图》下卷(现藏法国巴黎吉美博物馆),真实地记录了雍正皇帝“耕 ”的场景。在专门为耕礼搭建的彩棚下,雍正皇帝身穿明黄色朝袍,右手扶犁,神态自若,准备开犁耕地;周围文武官员、侍卫等排列整齐。看来,皇帝是单独行耕 礼的。

既然在隆重的演耕、耕 礼中没有“并耕”的方式,皇帝命名斋室为何不是“春耕”“春耘”,而是“春耦”呢?籍田虽特指为古代天子、诸侯征用民力耕种之田,而“率土之滨,莫非王田”,耕礼本身就具有浓重的象征意义。乾隆取斋名为春耦,根据耕 礼引申而来,不仅是强调春天耕耘,更蕴含了与天下百姓同耕之意,更加突出了皇帝亲同此感,对民生疾苦的关注。此斋之北向有匾,曰“乐民之乐”,可见其用心。

从乾隆十七年到乾隆三十九年(公元1774年),乾隆连续二十三年在丰泽园行耕 礼,而且几乎每年都要书写一首关于春耦斋的诗并张贴于此斋的壁上,并常在春耦斋小憩。故宫博物院现亦藏有不少从春耦斋取下的乾隆相关题诗的书法作品。在他所写诗中,又以《春耦斋小憩得句》最为真切感人:“往返无过三四推,便称春耦憩来宜。愧他农父勤南亩,劳苦谁怜胼与胝。”(贵为皇帝的我在演耕中来往不过三四推,便称自己是春耦来此休息。和那些辛勤地在田间耕作的农夫怎么能比呢?他们手掌和脚底都磨起了老茧,谁能怜惜他们的艰辛!——作者注)

公元1788年,年近八旬的皇帝写下了最后一首《春耦斋》诗,序中总结了演耕的缘起和停止的原因:“春耦斋在丰泽园中,皇考昔演耕于此,予即位后踵行之,甲午后以年逾六旬,且扶犁之典久习,是以不复演耕,至耤田亦间年偶一躬亲举行矣。”并称:“每一临观惭略生。”

皇帝看到《五牛图》联系到了农夫耕种和农民的艰辛,词臣进一步强化《五牛图》与农业的关联。然后,词臣在蒋廷锡仿作的题跋中,着力凸显乾隆皇帝在绘画鉴赏中同情农民疾苦、重视农业的形象。在乾隆二十一年,乾隆帝专门撰写了《春耦斋记》:“夫服畴力穑,牛之资用最巨,并贮斋中,每一展观,如见洪縻缥轭,驯扰膏壤间,然予知依务本之意。”把几卷《五牛图》单贮一室,并以“春耦斋”名之,强调这些图画与其他绘画功能的不同,也进一步确立了皇帝重农的形象。春耦斋位于乾隆皇帝的演耕之地附近,皇帝演耕后经常在此休息并赋诗记事。除了对农桑的重视,春耦斋的命名和乾隆的题诗活动明显也有体察民生疾苦的意涵。通过春耦斋的命名和乾隆的一系列活动,《五牛图》成为国家重要农业典礼的一个附属物。而通过这个“礼器”,乾隆皇帝得到了陶冶,其重农爱民的形象也嵌入了图画品赏中,充分宣扬了乾隆理想的“游艺余闲,时时不忘民本”之圣君形象。

在韩滉的《五牛图》上,留下了“太上皇帝之宝”的印记。可见,乾隆在公元1796年退位和公元1799年去世之间,仍然观赏过此幅绘画。距离乾隆离世一百年后,此图因为藏在春耦斋,而成为较早流失出宫的书画名迹之一。公元1900年八国联军侵占北京,中南海为德军驻军之地,中南海与春耦斋所藏文物,被德军洗劫,原藏春耦斋的韩滉《五牛图》离开了皇宫。二十世纪五十年代,经周恩来总理特批,政府从香港用重金购回韩滉《五牛图》卷,并调拨给故宫博物院收藏。这件稀世之珍,历经辗转漂泊、盛衰沧桑,终于再次回到了故地。

(唐) 韩滉 五牛图 (局部) 纸本设色

纵20.8厘米 横139.8厘米 故宫博物院藏

作者为浙江大学艺术史系研究员

硕士生导师

(编辑:刘谷子)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》㉜期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享