皮肤之下,机器之间

系列论坛⑵回顾

2022年03月19日(周六)下午,昊美术馆“皮肤之下,机器之间”系列论坛第二场“感知探究:超越生命/机器二元”在线上开展。此次论坛联合瑞士文化基金会上海办公室,邀请了作家和策展人陈玺安、艺术小组Geocinema(Solveig Qu Suess & Asia Bazdyrieva)、跨学科学者和艺术家Marc R. Dusseiller,结合自身实践/创作经验对展览“皮肤之下,机器之间”进行回应与讨论,论坛由策展人和写作者龙星如主持。

以下内容为本场论坛回顾精选

感知探究:

超越生命/机器二元

扫码查看论坛直播回放

论坛主持:龙星如

论坛嘉宾:陈玺安、Geocinema(Solveig Qu Suess & Asia Bazdyrieva)、Marc R. Dusseiller

陈玺安:

今天的分享希望回应展览标题“皮肤之下,机器之间”。到底“皮肤之下”会是什么?现在很多案例告诉我们,无论是人的皮肤还是大地的皮肤底下很可能是机器。我会聚焦在几个我最近遇到的一些案例,关于人们发现自己变成媒介理论的对象,比如,变成有如警报器一般的存在时,会是什么样的感觉?

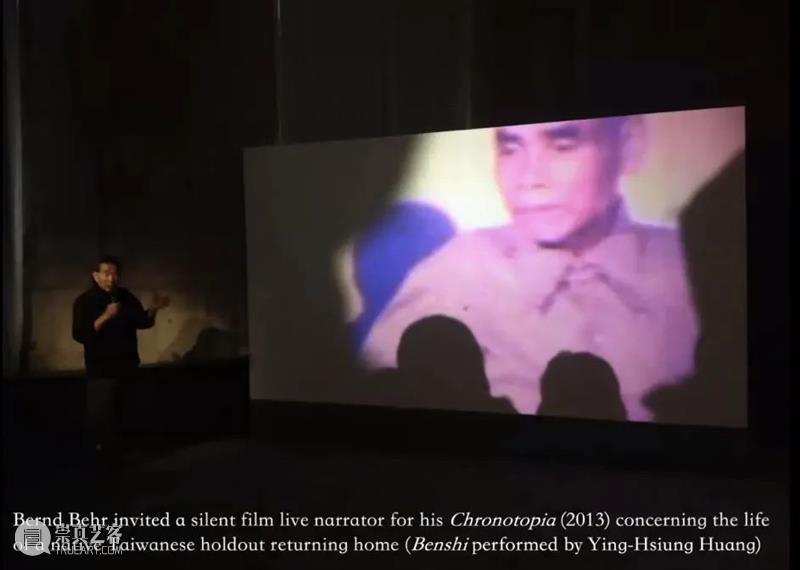

默片解说员“弁士”

第一个案例是“弁士”,默片时期,电影院通常会请一位默片解说员。第一次看到弁士表演是在2013年威尼双年展台湾馆。艺术家Bernd Behr请了台湾的弁士黄英雄介绍一段时空旅行的故事。这个故事是日本战争时期征召了台湾的原住民,后来的名字叫李光辉。他流落在印尼荒岛30年,在70年代被发现才被请回台湾,但政权和社会上的语言早已改变,他被描绘成鲁滨逊一样的角色。回想这个例子时觉得很有意思,用现在的角度来看,在银幕旁边讲话的“弁士”其实如同人工配电影字幕,并加入了个人化的诠释和演出。这位弁士黄英雄更特别的一点是,他的日常实践主要是为视障的观众讲解电影,这样的工作其实体现了很有意思的弁士身份:他其实就是电影的化身。如果想在电影中寻找弁士的角色,你可以试试看90年代的电影《多桑》。开篇就是一位父亲将主角看日语电影,由弁士现场翻译,一人身兼多职的片段。

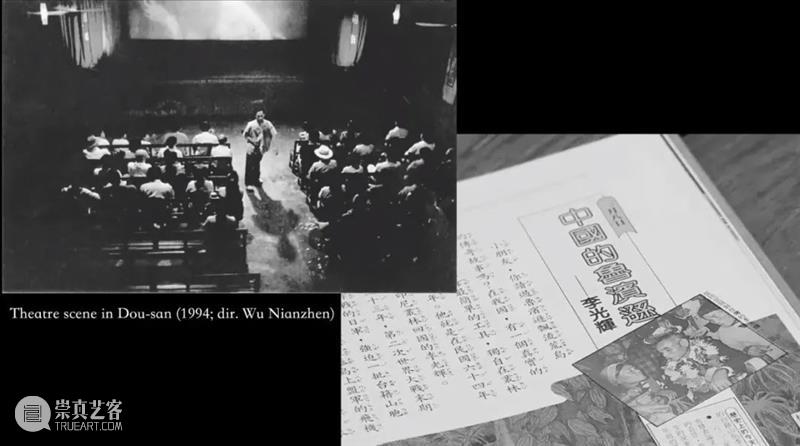

上:《多桑》影像截帧

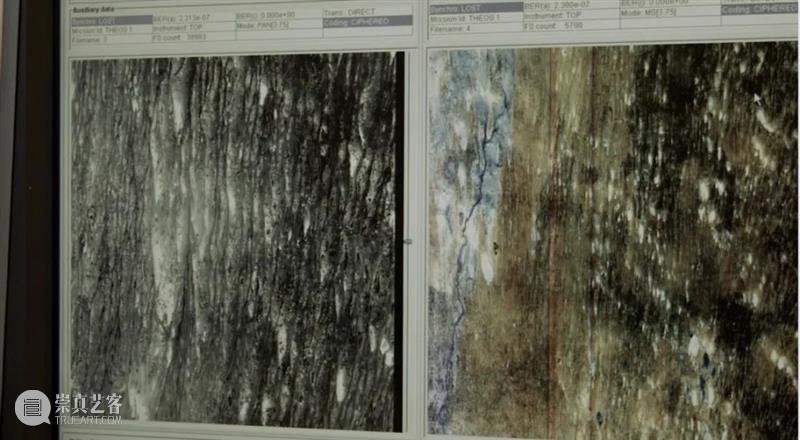

下:遥感影像

最近在看的另一个例子是遥感影像。画面左边是遥感影像准确捕捉亚马逊丛林濒危原住民部落的研究,右侧则是东加火山爆发后的影响。其实不只是原住民部落和受气候冲击的岛屿,遥感影像捕捉的总是需要被保护的角色。透过遥感影像,事物成为了所谓的“矿坑中的金丝雀”,其濒危程度开始可以被感测、数据化。因此,这样的主体有了一个新的媒介身份:它成了一个警报器。

“矿坑的金丝雀”这个说法其实是从19世纪开始,矿工发现,金丝雀对于空气的变化变得很敏感。带个金丝雀进到矿坑里,如果矿坑的氧气不足,工人就可以透过金丝雀的叫声及时撤离。这则比喻值得我们深究。矿工发现了金丝雀的气候政治身份。但是他们只能听到一种声音:警报声。在遥感影像的具体实例中,它赋予了研究对象在知识论上的功能。孤岛可以帮助我们认识人类世的冲击,并量化气候政治的危机。但这种工具化的过程中,这些岛屿、甚至是原住民部落的发声方式却仅剩单一的音调。

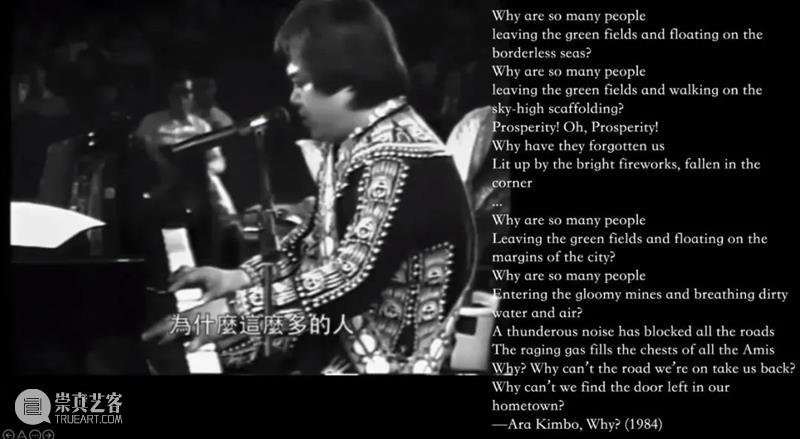

最后我分享一个80年代原住民运动的影片,是原住民歌手胡德夫唱的一首80年代的报道歌曲。这首歌的歌词特别有意思,它反映了在1970年代,台湾的高危工作往往交由原住民群体,如远洋渔船、高楼建设、下矿坑。如果想象他歌词中的景色,它非常接近于某种无人机和遥感影像的视角。

龙星如:

谢谢玺安非常有启发的演讲。我觉得玺安提到两个非常重要的点,第一个是当我们通常聊到媒介技术对感知或者是我们时空意识的操作的时候,我们倾向于用一种相对视觉中心的方式去展开它。比较典型的例子以电视跟电影为代表,一种对图像的操纵。但其实我觉得在玺安的整个分享(内容)里面有很重要的一点是:人跟声音同样作为一种感知操纵工具扮演的重要性,不管是第一个案例里的“父亲”,还是第三个案例里面的“真相”,如何成为一种同样影响到媒介感知的关系,并且去嵌套一种更地方、更个人视角的可能。第二个我觉得非常有启发的地方在于,当我们聊到诸如遥感之类的感知技术、地理传感(geosensing)的时候,我们确实很少会讨论到被感知,被观看者的自觉。当这种被观看者的自觉被唤起的时候,我们是否是从本质上在讨论“作为个体的人”跟“作为数据的对象”之间的关系的?这种感应和被感应,感知和被感知之间的权力结构是否可以因为被感知者的自觉唤起而进入一种相对流动的状态?我觉得(这方面)也很好地联系到了Geocinema的一些工作。接下来,有请今天的第二位嘉宾Dr.Marc进行他的分享。

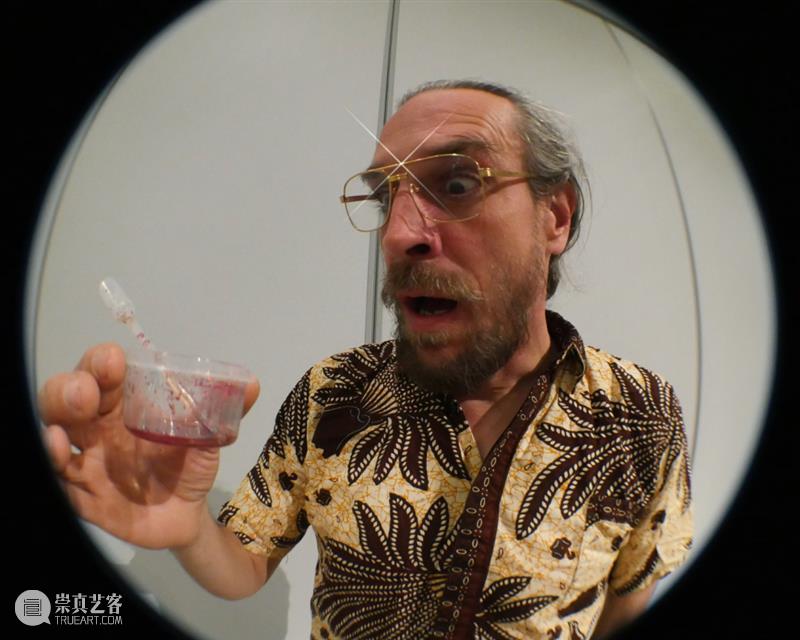

Marc R. Dusseiller:

大家好,我叫Marc,我今天给大家介绍的话题跟刚才先做分享的玺安可能差别比较大。之后我们在讨论环节中可以再回到刚才说到的感知和被感知的话题上。

至今20年的时间里,我一直在和不同学科的人一起合作,我们一起做了HACKERIA这样一个“开源的生物艺术”(Open Source Biological Art)。我们是把不同学科的人集中到一起,是一种关于纳米技术和人类基因编辑的跨学科式的合作方式。那关于我自己,我叫Marc,他们也叫我Dusseiller,在不同的地方我有时候也会用到不同的名字。我来自瑞士,有时候从事一些网络的开发工作。虽然我来自瑞士,但我会花很多时间在森林里面生活。这是我的森林小屋,我们有太阳能,也会在这里举办一些聚会和跨学科的会议活动。

Marc的RandeLab“BYOT”森林小屋

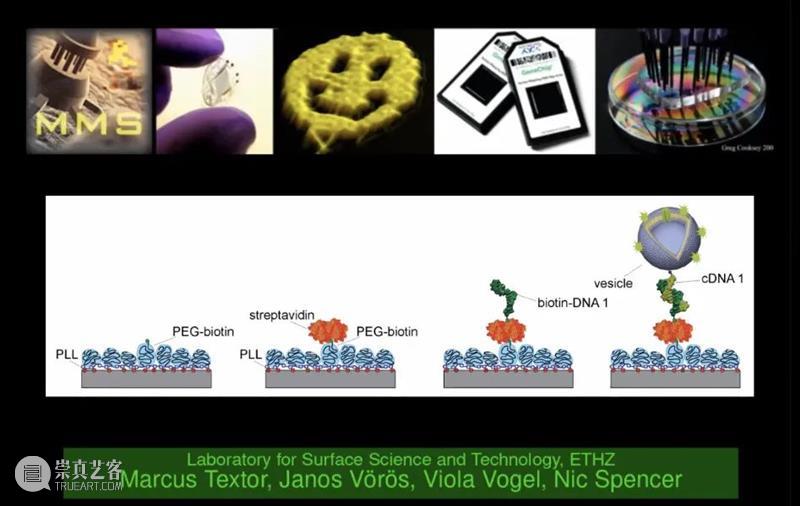

我今年64岁,在八九十年代的时候我还是个年轻人。那时候“人与机器”是很热门的话题。这是当时一本很有名的书,叫做NEUROMANCER,书中提到在人头脑中植入芯片、跟电脑进行结合。当时cyber space(网络空间)还是很热门、很前卫的词汇,当时的我们也未曾预想到能够有现在这么快速的发展。其实我之前接受的是理工科背景的教育,也是从事理工科背景的工作。在我接受的教育里面,有个很重要的部分是我们要从纳米(级别)这样微观的视角去看事物、看材料。当你从很微观的视角看世界上的东西时,你就会发现它变化了,进入了非常模糊的状态,我们会看到的是分子、蛋白质、DNA,从纳米级别的感应器去感知到的物体。

上:从纳米级别感应器感知物体

中:Marc艺术实验室培养的细胞

下:Marc提到的书籍NEUROMANCER

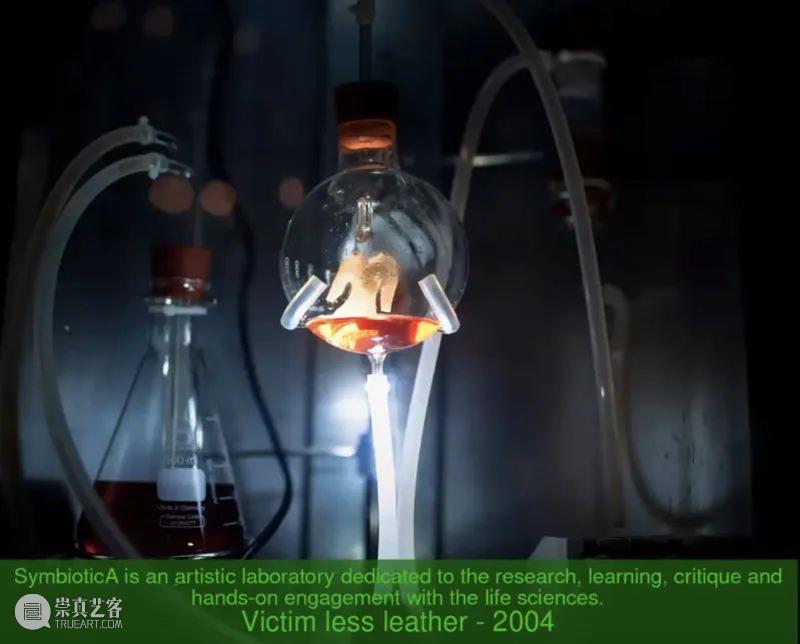

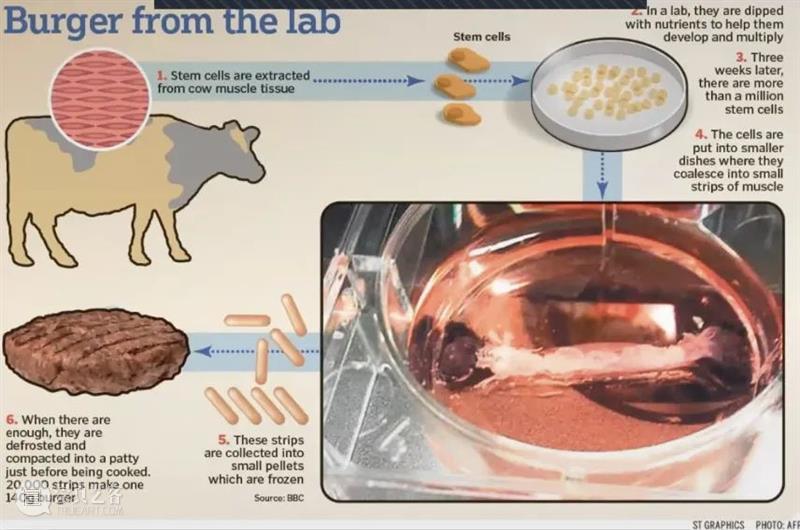

这是我们20年前做的一些工作,大家看到是我们做的艺术的实验室是在培养细胞,探索如果我们把组织人体的活有机体组织去进行培养的话会发生?我们可以自己培养一些比如像皮肤组织,而不用去饲养真正的动物。这是当时我们从细胞组织培养起来的肉类。

Marc团队培养的肉类细胞组织

在当时这类的研究获得了非常多的关注,我们不用再从动物身上获取肉类的来源,其中大家会想到包括细胞、动物肉、蛋白质这些话题。差不多二三十年前(也是我年纪还比较轻的时候),就有了关于可以培养器官的讨论。其实这在很早之前就已经有人在讨论了,大家都在试图探索,关于人体以及生物科学领域还能够做怎样的延伸和拓展的研究。

HACKTERIA开源生物艺术

之后HACKTERIA也发展成了非常全球化的网络,形成了一种非常广阔的跨学科实践。我们合作模式的合作性是非常强的,不同文化背景的人都会来到一起,我们会花很多时间一起做研究和探索。当然大家还会一起做音乐之类的,我们的相处方式是非常多元的。我们有自己的实验室,我们是把它设在厕所里,希望让氛围能够变得更加有趣,而且也更加接地气。

上:建在厕所里的实验室

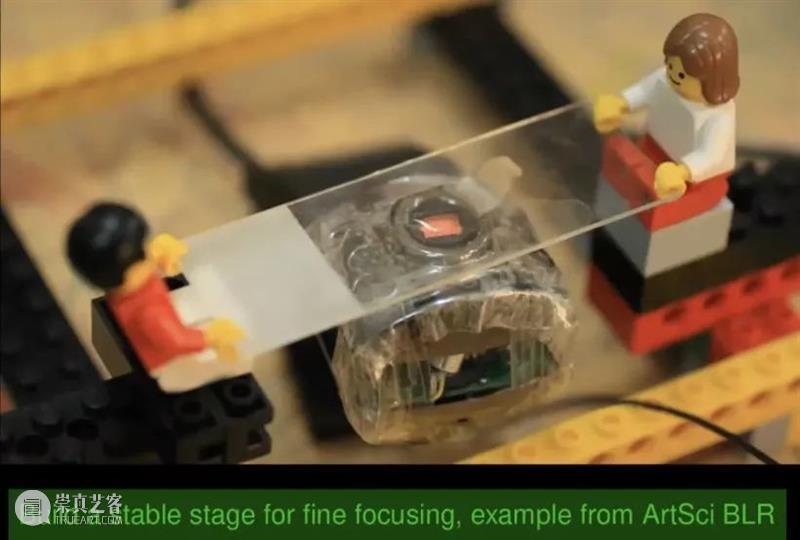

下:自制显微镜

还有比如像我自己做的显微镜,也是通过一些简易的手段让我们个人身体的感官能够得到拓展(延伸),比如通过显微镜我们的视觉就进行了一种拓展。此外,我们也做了很多其他的实验室器材,都是通过一种合作式的方式来共同开发和制作的。我们希望将这作为一种知识传播的手段。大家如果想要介入到生命科学领域,又有一定的了解,这些简易的设备也能够为他们提供相应的(实践)渠道。

HackeriaLab全球工作坊

我跟其他人一起联合在印度尼西亚创办了HACKERIA的工作坊。现在图像中间看到的是我们当时在印尼做的一些实验,比如2014年我们在日惹做了为期两周的活动工作坊,有大约70名的参与者,看起来有一点像黑客空间的感觉。大家在空间里面进行自由的合作和交流。我们把它称作为“开放科学实验室”(Open Science Lab),有一些非常新颖的感觉。

Open Science Lab 空间内部照片

刚才我说了很多关于“开放科学”,它其实是一种跨学科的科学。我们希望通过开放科学能让所谓的外行人、业余爱好者也能够进入到专业的科学探讨领域。也希望把别的学科的知识比如艺术学科的知识能够融入到整个开放科学领域中。我们做了很多方向的合作,我想有几个跟今天的展览主题“皮肤之下、机器之间”也比较密切。我之前也提过纳米技术,其实纳米技术的边界已经延伸到了很多其他的学科里面中。从经典的理工科教育的背景来说,它是分成不同科学的分支。在过去十几年来讲的这些课程也走向了越来越交融在一起的趋势,形成了更大的、更复杂性的纳米架构,其中也包含了很多不同的学科。当我们说某个独立的学科,其中(与其他学科)互相之间的关联性变得越来越多。

通过光感来改变颜色的实践案例

这是我们做的其他的几个实践的项目。可以看到通过光线的转变,我们也在改变材料的颜色,通过感知的手段来实现这样一种通过光线来改变颜色的操作。我们也有好几位同事一起在做各种不同的实验活动,我们通过很多方式来进行纳米的各种尝试,比如说如何通过声音、通过音乐来看到纳米颗粒。我们会通过一些有趣的DIY手法,让大家能够一起来讨论或者进入关于感知技术的一种讨论。

第三届人类基因组编辑峰会

这是我们上周举办的“第三届人类基因组编辑峰会”(the Third Human Genome Editing Summit)。通过纳米颗粒进行的人类基因组的编辑,通过人类工程学,作为未来的一种疾病治疗或者预防的一种基因探索。在我们的身体里有不同的DNA、蛋白质,有各种不同的分子。我们希望在实践当中通过体外试管编辑的手法来实现对于人类基因组的一种纳米颗粒式的编辑。当然,对于这样一种(基因编辑的)操作,除了科学上的探索,还面临着一些伦理上的问题,比如我们人类是否从此可以重新来编辑自己的后代?作为科学家、跨学科者或者艺术家,我们通过一些比较有趣的(方式)比如工作坊、行为表演的形式来做了我们自己的婴孩(Christperbaby)。我们的行为表演当中会看到我们做了跨基因的人类基因组替代项目,我们想通过一种“骇客式”的理念,以人类的基因、人类的细胞为骇客对象,来综合一下到底哪些人物、哪些角色需要参与到人对基因的设计当中。这是当时关于“经过基因编辑而出生的人类”的一些新闻报道。从某种程度上来说,我们也是希望通过我们这种艺术的、跨学科合作的方式来参与到这些话题中,并给出我们自己的一些回应,其中也包括我们自己的一些科学语言。但是科学语言对艺术家来说有时候又很难进入,我们也希望不同领域的人士能够发挥自己的专业特长。我们也有一些比如卡拉OK、绘画、行为表演之类的活动,我们希望能够在这过程中尽情地发挥自己不同(领域)的专长、不同的创意。大家如果想参加的话也是没有问题的,而且公共的资料大家也可以自行进行下载,也希望大家参与到我们的实验当中来。我们的核心想法其实不仅仅是利用这些技术,还希望这种人类基因组的编写能够加入更人性化、人文化、艺术化视角的干预和讨论。

Marc提到的关于基因编辑的新闻报道

最后我想讲的是,今天我们的讨论参与者更多是来自艺术领域的人士,像这样一种“开源的生物艺术”到底是什么?这是我想留给大家思考的问题。我知道今天的信息量也是挺大的,希望在论坛的过程中跟大家进行后续的交流。

龙星如:

谢谢Dr.Marc,我也很期待我们在接下来的讨论中可以有更多的展开。Dr.Marc提到了对于我们今天的话题很重要的一个延展:当我们在聊到机器跟身体的时候,我们倾向于在宏观层面去讨论这个关系,但在Dr.Marc的分享里面我能感觉到,比如说,他会把机器延展成包括工程、编辑系统(engineering)的处理方式,还有hacking等一系列的技术逻辑或说是工作方法(来讨论),而不是简单地用抽象的机器概念去指代它。

另外一方面是关于身体,他也在一定程度上去延展到了一种不断被迭代、不断被更新的生命体。我们对于身体的概念也并不是一以贯之、从来不改变的。更重要的是,他展开了上述提到的机器跟身体,或者说是一系列的工程逻辑跟生命体怎么样在分子层面上去被模糊化,而不是在宏观层面上去被互动或说是被连接在一起,我觉得这是非常重要的视角。以及在此基础之上他也提到了艺术批判在此类很切实的伦理讨论中的重要性。最后,请今天的最后两位嘉宾Geocinema(地质电影)小组进行分享。

Solveig Suess:

谢谢前两位嘉宾的分享。刚才提到了包括人类跟机器之间边界的模糊化,和我们对自我的重新定位和认知,玺安刚才又说到媒介化的话题。

我想现在先开始我们自己今天的分享,也希望跟大家有一些后续的交流。我们的小组叫做Geocinema,是一个双人的艺术组合。我们的研究不仅仅是在视觉文化的领域开始,我们也持续地开展的自己的合作和研究。我们今天的分享也是跟我们最新制作的一个电影作品(有关)。

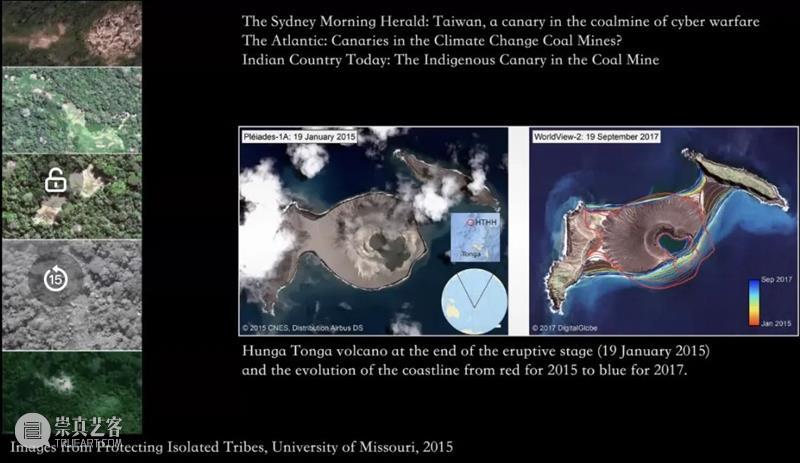

Geocinema的3D影像作品图像

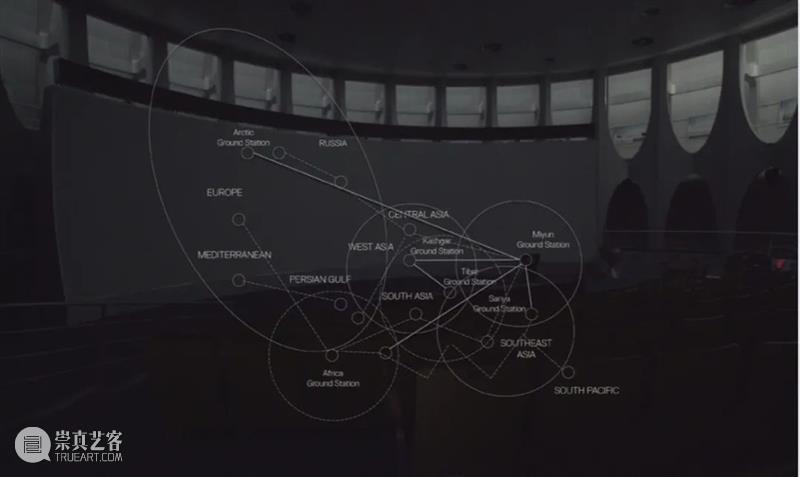

这个作品是围绕中国发起的叫做“数字一带一路”的一个倡议。这个电影是经过一年多的研究来进行创作的,研究过程主要是在中国和泰国两个国家的开展的。“数字一带一路”是在16年的时候提出的,是一个利用地球的大数据来促进“一带一路”地区可持续发展的国际科技项目计划。它汇集了很多国家和国际组织还有科学机构,在地缘政治发生重大转变和土地控制越来越多的时候,希望能够管理气候变化带来的越来越多的不确定性,并且利用地球观测数据来控制气候风险。

中科院球型影院

这是中科院里面的球型影院。在这个影院里面的会播放3D电影,包括围绕气候变化,也由此话题引出了“数字一带一路”的倡议。我们可以看到,它跟我们研究的话题、要关注点有很多契合的地方。比如说我们也研究对不同信息的表现,图像所蕴含的含义。也就是说,像我们现在看到的地球,大家似乎觉得非常的熟悉,但另一方面它又有一种跟我们很抽离的感觉。事实上,它又是我们人人都应该去关心的这样一颗星球。

因此,DBAR项目将环保主义作为一种统一的意识形态来部署,应对预期的气候变化。也是在突破临界点之前的希望能够让我们的星球能够复原。在这呼吁之下,我们从地质构造、社会关系、城市发展等各个方面来获取大数据,以便更细致地观看地球。

Asia Bazdyrieva:

如果我们想象地球实际上是被信号完全包裹的,这些信号是以技术为媒介通过各种基于传感器的技术、个人小工具等,每个都有自己的规模和时间性的参数,还有信号传输的时间间隔以及视觉形式的过渡。这是一个庞大的地球记录数据档案,看起来就好像不是我们所熟悉的那个蓝色星球。

卫星信号传输的地球数据档案视觉形式

其实地球是一个集合体,单一的图像的是无法去解读和理解的。所以说我们相当于是在大图像上去把它进行拆解的,我们把不同的地球传感器的地点进行连接。尤其我们所关注的DBAR这个项目是拓展面非常非常广的一个项目。

Solveig Suess:

当时我们首先是希望能够去实地考察基础设施,想去看一下DBAR平台的印象是什么样的。

DBAR平台

因为我们会质疑,太随处可见的气候变化信息已经被民族国家和私营部门的所利用,而当它被DBAR等平台以及其他全球多种的合作所利用的时候,就会产生一种模糊的权利集合,其运作超越了民族国家的逻辑,变得难以定位。我们需要不断地去维护最近得出的海量的地球观测和数据的传输、储蓄、处理和共享地理空间数据,还要去解读地球大数的理论和方法。在这个意义上,创造价值的力量和对知识的力量以前所未有的规模相互勾连。通过进一步研究我们找到了一张照片,它是在泰国的拉扎拍摄的,也是泰国唯一的卫星地面站。泰国也是最早跟DBAR合作的国家之一。

泰国卫星地面站照片

Asia Bazdyrieva:

这张照片是在澳大利亚拍摄的。这一片土地是用作卫星发射校准的场地。有时候我们会觉得卫星是在拍摄地球的图像,但其实它们在成像机制上是有很多互动性的,所以说卫星成像机制其实有多个传感器实时传译着来自空气、光线、地面实时反射系数的各种化学和机械的刺激。在处理这些信息的同时,它们也会却触发特定的矫正反应,这样机器就可以决定图像采集的最佳方案。只要经过校准,原始的图像就变成了数据容器,可以通过算法来提取、处理和分析地壳的质量和数量。而且重要的是能够了解随着时间的不同它产生的变化模式可以形成对未来行为的预判。

澳大利亚卫星发射校准场地照片

所以说土地不是一个固定的背景,而成像的设备是以此背景被调动的。就像 Jennifer Garb所说的,环境不是传感技术形成的基础或者基本条件,而是当传感技术在发展时与传感技术一起并通过传感技术来进行发展。它通过对智能算法的推测,比如“如何成像最好”、“什么时候决定质量参数”等,来共同构成图像。就如Jennifer Garb所说,这些项目其实是经过预先编程、根据成像机制的设置来被寻找的。

Solveig Suess:

我们花了很多时间研究中国的遥感历史,让我们印象深刻的是遥感技术的进步。正是因为这些从俯视视角看到的东西,让我们能够探测和提取到更多的稀土元素。

这对开发更好的卫星光学器件的是非常重要的,后来也标志着经济和地缘政治规模的全新时代的到来。稀土元素比如在酒泉有发射基地,这也是全球稀土资源最多的区域,在这里我们可以看到它对卫星发射、对于稀土的开采是在同区域里面进行的。我们的一位合作者写道:“在了解地球和地球允许这种了解发生之间,其实存在一种两难。”我觉得在酒泉来说,稀土的基础开采跟发射是在同一个地方的,这恰恰证明了上述说法。它的设计能够深入到地壳的传感器网络上,通过外向的地外探索来回望地球,两者之间是相辅相成的关系。为了提取的人们需要就往上进入太空,而为了往上人们又继续往下更深的地方去进行开采,从开采当中去建立更多的卫星装置。但这些景观都是以一种看不见的、多元的方式在进行突破,并且已经通过各种方式对视觉进行渗透,同时也成为了提取的场所。

Asia Bazdyrieva:

图像及记录设备的概念被拓展了,也嵌入到了技术构造和地缘政治的配置当中。从上面我们看到,地质中提取的矿物让我们的能够制造更新的屏幕,而这些屏幕从来没有那么接近过,同时又创造出新的空间和距离、新的时间差,以及通过空气、土地和水能感受到新的干扰。

Solveig Suess:

这里是卫星拍摄的一些镜头。我们会看到它有肉眼可见和不可见之间的互动,这也是我们对于不同的天气变化、地理图形的变化等会有更直观的看法。这种看的欲望其实是很吸引人的,因为历史的经验告诉我们对天体运动的观察对人类了解自己在世界中的位置是至关重要的。

卫星拍摄图像

Asia Bazdyrieva:

我们也是通过探索仰望和俯视之间的关系,通过移动图像来调节地球,调动人的欲望和大规模的基础建设来延续它。

Solveig Suess:

这是当时卫星发射的场景,有很多的围观者,他们都非常地兴奋,围在一起观看。

卫星发射场景

Asia Bazdyrieva:

回到“数字一带一路”,我们又参加了2018年12月在腾冲举行的第三届“数字一带一路”会议。期间很多来自国际的潜在合作伙伴纷纷的提出了自己的计划日程表,也希望能够加入到不断扩大的行动者网络当中。有人提议拓展跨越挪威、芬兰和俄罗斯极地地区的国家和私营实体的国际合作,这可以看作是“一带一路”倡议的一部分。在北极地区开放水下资源和开发新的航道,同时为“数字一带一路”框架下寻求科学研究合作项目奠定基础。

对我们来说,要注意到科学在这当中其实是处在相对边缘的位置,或者说大数据的整合使某些类型的基础设施得以实现。这些特定的基础设施往往优先考虑的是一些光纤、电信网络、智能城市发展、电子商务或者所谓绿色采掘的工作,比如说像大型的国际公司,如KPMG,他们是跟“数字一带一路”合作,提供他们在利用数据和分析数据方面的专业知识,同时也为自己的客户识别商业机会,并且在DBAR下实行的一种可操作性。

Solveig Suess:

在进入到“数字一带一路”的多很多层面之后,人们已经能了解到集中数据库和规范人员和机器的协议,大家做出了很多优先排位的努力。除了可持续性的再提出“未来如何在现在被编程”这个问题的时候,我们需要考虑随着来自地质构造、自然灾害、社交媒体行为、公民生物统计学的数据级的一种积累以及几何学创造的力量。地球的神经系统并不像它所宣传的一样是一个整体,而是通过独特的技术、意识形态和地缘政治的优势进行的一种表达。任何形式的设计都不是中立的,我们自觉或者不自觉地将我们的愿景、信仰、偏见和意识形态和文化代码都会植入到我们作为视觉实践者所做的工作当中;或者不是视觉实践,而是文字工作者、科学工作者所做的工作当中,所以对于这些过程中的自我意识十分重要。特别是在今天,我们正站在非常松散的基础上,我们居住的世界正在经历着多重的危机。

我想我们没有办法从我们所经历的这些地球的混乱当中抽身,我们如何与之互动?如何通过我们的生产和谈论图像和其他符号系统中好的价值观来进行干预呢?这当中存在着巨大的潜力。我们今天的分享就到这里,期待后续跟大家的讨论,谢谢。

龙星如:

谢谢Geocinema的分享。刚才在听你们分享的过程中,我想到在计算机史上非常有意思的节点,Alan Turing(图灵)在1948年的时候提过关于thinking machine(思考机器)的思想实验。当然非常简单,当时他做的一件事情其实就是尝试把人类的感知切分成很多的部分,把每部分都替代成机械品,比如它可能会是摄像机、扬声器、轮子、伺服电机,甚至后来提出所谓的“电子大脑”去取代人的大脑。其实我觉得他最有意思的地方是,虽然说机器本身仍是我们说得很中央的、笛卡尔式的装置,但他最早提出了把人的感知系统以机器的形式分布在不同的物理环境里面,这一定程度上也会让我关联到,比如说在90年代兴起的泛在计算或者说普世运算(Ubiquitous computing)的概念,我觉得他有个很重要地方在于:他把运算过程或者今天在我们讨论的语境下的sensing process这种感知过程从具体的设备(device)移植到了广大的环境里面,但不管我们怎么去定义这个环境,他可能就像是我们把计算过程变成了日常的生活中很综合的但是也非常不可见的地方。

刚才听完三位讲者的分享,我想到一个非常有趣的彼此呼应的地方,也回到我们之前私下聊天时聊到我们对于身体和机器二元关系。我觉得今天三位讲者都在某种意义上讨论了身体和机器之间引入了的第三个要素——环境。不管是在玺安的分享中的“地方式环境”,还是在Marc的分享里微观层面的环境,又或是在Geocinema的分享中极度宏大意义上的景观(infoscapes),这种不可把握的形式存在的行星环境(planetary environment)。我觉得我们可以尝试在这里打开问题,请三位讲者结合自己的角度来讨论,当我们把环境考虑在身体和机器的关系之中的时候,我们怎么去看待三者的关系,而不是简简单单的身体跟机器之间的状态?

陈玺安:

我想先回应一下Geocinema在最后谈到危机。你们视觉材料的采集很大层面上是从地理科学去看世界的角度,这个视角其实也是为了应对潜在的危机,还有去做风险投资的时候会涉及的一种研究。在你们的工作中你们的影像是因为危机而出现的,当然你们的影像生产也是去投向危机,我感觉你们对于环境有这样一个探索的角度。

然后我想稍微再讲一下,在我今天的presentation里面,我的第三个角度是“翻译”。当我在看弁士的时候,最有意思的其实是中国早期就有在做弁士,很多时候尤其是抗战时期,很多在云南、四川,当时苏联的弁士就找文戏的学生去翻译,英文的弁士就找很多大学生在翻译。我在看这些资料时突然想到,好像今天在做艺术杂志翻译的学生,或是刚毕业的人士,或是说像我们艺术工作者,看起来就像当时的弁士角色。这个角色还蛮有意思的,他们是在完全回应环境,也体现了其实在亚洲有更多种弁士的角色。当时包括美国的电影或是德国电影工业,其实更注重研究,做字幕或是建立包括同声传译等系统,他们反而没有弁士,或是这种现场演说者角色,就好像差别是环境造成的。会有弁士是因为当时更注重表演而不是去注重科技的发展,如果更注重科技发展的地方就不会有弁士的出现。我就分享到这。

龙星如:

谢谢玺安。也想问一下Geocinema的两位,我觉得这个话题在你们的分享中会非常地凸显,当环境变成不得不置身在对身体跟机器的讨论之间的存在的时候,我们用什么样的方式去处理它的存在?不管是艺术手段还是说叙述的方式。还有一点我很感兴趣,在你们的作品中存在一种看似无差别的机器视角,不管是遥感影像和这种更全局式的观看和非常个人化的,比如在分享里面出现的文昌卫星发射现场,就两种视角之间其实是在不断切换的。当然你们也提到了看似无差别的机器视角,它是非常biased(有偏见的)。所以我比较想了解你们怎么去处理(这些问题),尤其是在连续的长期的影像工作中这种视角之间不断的、在叙事上的切换?

Asia Bazdyrieva:

视角是很重要的,这决定了我们如何来呈现整个过程,是通过科学的、计算的、测量的视角来呈现世界,还是说通过更加的社会的、经济的视角呢?希望能够在客体的物件和非客体的物件的之间构建起联系,不单单是一种科学的呈现,而且其中也是有人的去看、去了解、去求知的欲望。这也是我们要通过这些大数据去对于地球未来的行为、对未来的环境问题进行预判,或者说预先能够介入干预。当中又揉合了大家想去了解地球是怎么样运作的,它的内在有自己的运作基准。所以当中有时候涉及到看、预见、预判的关系。

Solveig Suess:

我们在拍摄的时候会关注环境、风景,以及如何在我们自己的电影里能够更多地激活它们,让大家在看的过程当中能够更多地感受到它们这种动态的关系。

龙星如:

谢谢。那我再追问一下Dr.Marc,其实我们在今天的论坛之前我们几个有过一次碰面,也在聊我们今天应该以什么样的方式展开讨论。其实关于身体跟机器之间关系的发问是Dr.Marc最先提出来的,我也知道你对这个话题有很多自己的想法,我想听你再展开一下。比如为什么在那个瞬间你会觉得我们现在流行的身体机器说法是值得被质疑的,对你来说它最值得被质疑的点在哪里?包括你的很多工作涉及到生命科学,工作的内容是基因编辑,这种技术其实对于很多人来说是非常遥远的,在这个角度也希望听一些你的看法。

Marc R. Dusseiller:

我们的目标就是通过当代的科学、艺术跟大众、普通人也能够建立更多的连接。比如像刚才讲者Geocinema的分享中影片这样的一个形式我觉得很好,用新的媒介来做艺术表达。我们也在做一些实验性的研究和影片的创作,也是希望在“看”的过程当中能够进行更多的传播和交流。

龙星如:

之前我们讨论的时候你有提过关于身体和机器之间的关系,能不能从你的角度再拓展讲一些。

Marc R. Dusseiller:

我非常喜欢星球的、全球的视角,然后再回到分子的、微观的视角。我不会去对东西进行强硬的、明显的区分,是皮肤还是身体。我觉得它其实是德语里的umgebung类似“环境”的意思,但是它其中也是包含了“环境中的一切是互相关联的”这样的含义。皮肤也是这样跟一切互相关联着的,皮肤其实是非常复杂的器官,它上面有非常多的微生物、微器官,它是我们生存最基础的一个器官,从某种程度上,皮肤也是一种屏障。作为人类的一员,我们其实也是这个星球当中的有机的一员。所以我们不应该再把皮肤看作是一种边界的、区隔的东西,而是能够交互的一种界面。

龙星如:

谢谢。在观众群里面还有一个问题想问Dr.Marc。你在刚才的分享中提到了hacking的community社群。我们也比较好奇,在过去的一段时间里面社群怎么去看待深入技术跟社会、跟文化之间的关系,尤其是随着生命技术本身的发展以及它越来越多地进入到大众视野的时候,当基因编辑的案例变成一种公开伦理讨论的时候,在这个社群内有没有更新的观念上的变化?

Marc R. Dusseiller:

我不知道是不是越来越多的大众参与到了关于生命科学的讨论当中了,是不是变成了那么大众化的话题。当然我们作为社群已经有15年的时间,hacking在我的定义里面是要找到不同的方式来利用系统或者利用技术。我们不是仅仅要去黑一台电脑,我们骇客的对象是整个星球。我们这个社群所做的也是一样,希望能够向更多的人打开,让大家参与到这种讨论当中来。我们也会在一些当地的博物馆或者一些其他的工作坊空间来进行活动。

龙星如:

非常有启发,最后还有一个问题给到Geocinema。你们刚才在分享中有聊到非常重要的一点:关于当我们以艺术工作者或是研究者的身份去介入到infrastructure(技术的基础设施)这样一个庞大的系统里面时,一定会存在一种暗含的权利关系。其实我们并不知道究竟谁拥有些技术、谁可以去获取到算法的解释权、谁可以去拥有这些数据。在这个对于大部分人来说并不公开的技术系统中,当你们在实际的工作中面对的对象是如此planetary(行星级别的)、庞大的、复杂的,并且看起来没办法进入的状态的时候,你们具体是用什么样的工作方法去打开它?

Asia Bazdyrieva:

谢谢你的提问。这也正是为什么我们要从地球的形象来开始分享的原因。在70年代大家就看到了这样一个蓝色星球的形象,这个图像变得家喻户晓。但其实图像没有办法让我们看到在宏观或者微观层面上发生的很多复杂的变迁。比如像气候变化,怎样把它加入到图像当中呢?这就是我们实际的一个理由。如何能呈现图像背后正在发生的东西,怎么样让来自不同领域的人,包括大众、来自科学领域的、政治领域的人们能够看到这样一个图像的整体性其实是非常复杂的话题,也希望大家通过我们的图像作品能够看到存在多重的概念和含义。我们呈现的其实也是地球的形象,但它跟原来蓝色星球的形象又是有所分别的。关于到底谁拥有这些数据、谁创造了这些数据,当然大家是有好奇心的,这也引导着我们不断地去进行我们的研究。

Solveig Suess:

我们希望我们的研究能够继续往下走,这是非常有必要的。通过划线把不同的点连接起来,不管你从哪个点进入,我们要看到点与点之间能够连成线的可能性和连成线之间的一种权利关系。比如在会议上、在卫星发射空间站,经常能够看到像摄像机、看到自我的形象,通过展示整个图像、对材料的记录以及重新编辑和呈现的过程,这都是帮助我们重新梳理和思考的过程。我们也希望通过些画面来向观众们传达对于这些问题的思考及整个收集过程当中获得的触动和启发。这听起来工作量和数据量都是非常庞大的,但我们也希望通过一些梳理工作能够一步一步逐渐走进其中的内核。

龙星如:

谢谢各位的分享,也非常感谢大家今天共同参与这场线上论坛。后续论坛的回放及回顾,请大家关注昊美术馆微信公众号,期待可以早日在美术馆线下见面。

论坛主持

龙星如丨Iris Long

龙星如(Iris Long),策展⼈,写作者。研究⽅向为艺术创作与数据环境及技术的关系, 以及科技的⼼理地理和基础设施建设。译《重思策展:新媒体后的艺术》并获第⼗⼀届AAC艺术中国年度艺术出版物提名;第⼀届IAAC国际艺术评论奖英⽂入围评论者;策划展览包括《撒谎的索菲亚和嘲讽的艾莉克莎》(Hyundai Blue Prize策展⼈奖),《他⼭之⽯新代理⼈》(2020上海当代艺术博物馆青策计划⼤奖),今⽇美术馆第三届未来馆《机器⼈间》等;并为艺术家刘昕、Lauren Lee McCarthy策划国内首个个展。2019年担任ISEA电⼦艺术研讨会国际评委。2020年担任计算机图形学会议SIGGRAPH ASIA艺术板块国际评委。

她的研究⼯作发表于德国ZKM媒体艺术中⼼“艺术与⼈⼯智能”会议,香港城市⼤学运算媒体艺术国际论坛(ISCMA),英国格林威治⼤学数字⼈⽂与艺术研究国际论坛,ISEA电⼦艺术研讨会等。

2021年,她发起了“端⼝:云下贵州”项⽬,这是⼀个关于中国科技基础设施的⻓期调研和策展项⽬。

论坛嘉宾

陈玺安丨Zian Chen

陈玺安是居住在上海的作家和策展人,他也是《黑齿》杂志的共同编辑。他最近曾编辑《箭厂空间五年书》(2020)以及《平行奥运》(2021)。他进行中的系列写作“速溶回顾展”散见于《黑齿》杂志与《艺术界》。

Geocinema

曲若汐(Solveig Suess)和艾莎·巴兹列娃(Asia Bazdyrieva)二人组成了艺术小组Geocinema(地理电影),共同探索电影与星球之间的关联。他们的实践涉及到对地球的理解和感知,并融入了广泛分布的图像和意义生成过程。他们的作品已经在国际上展出,包括个展《地球的形成》(Making of Earths, Kunsthall Trondheim, 2020),以及群展,如《关键地带》(Critical Zones, ZKM Karlsruhe, 2020-21)和《重思集体》(Re-thinking Collectivity, 广州影像三年展, 2021)。2020年,他们被提名为Schering Stiftung艺术研究奖,以及Kassel Dokfest的金钥匙奖。

Marc R. Dusseiller

Marc R. Dusseiller博士是一位跨学科学者,微观和纳米技术的讲师,文化促进者和艺术家。他举办DIY讲习班,内容涉及低保真电子和合成器、用于公民科学和DIY显微镜的硬件黑客技术。他作为瑞士机电艺术协会(Swiss Mechatronic Art Society)的前主席(2008-12),曾共同组织Dock18、Room for Mediacultures、diy* Festival(苏黎世,瑞士)、KIBLIX 2011(马里博尔,斯洛文尼亚)为艺术家、学校和儿童举办研讨会。Marc同时也是苏黎世新黑客空间集体Bitwäscherei(2020)的共同创始人。他曾在多个学校担任客座教师和导师,如:加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校以及瑞士苏黎世联邦理工学院等。在与Kapelica画廊的合作中,他在卢布尔雅那创办了BioTehna实验室(2012-2013),一个关于生命科学的跨学科和艺术研究的开放平台。目前,他正在开发执行生物和纳米技术研究和传播的手段,他正在开发有关生物和纳米技术研究和传播的手段,即Hackteria - 开放源码生物艺术,以DIY/DIWO的方式在厨房、工作室和Majority中进行。他是2010-2020年苏黎世、罗曼莫蒂尔、班加罗尔、日惹和冲绳等不同版本的HackteriaLab的共同组织者,并合作组织了2017年日内瓦的BioFabbing Convergence、2016年日内瓦和2018年深圳的GOSH!开放科学硬件的聚会。

论坛合作机构

瑞士文化基金会上海办公室

瑞士文化基金会致力于在国内外推广瑞士当代文化艺术。基金会于1939年由瑞士政府成立,全部资金源于公共资金。瑞士文化基金会将60%基金用于支持瑞士艺术家的国际项目,促进瑞士艺术家和其他国家艺术家之间的合作,特别是与瑞士文化基金会已设立的海外联络办公室所在国艺术家的合作。

瑞士文化基金会上海办公室于2010年成立。它旨在支持中瑞两国艺术家与机构间的合作与交流,通过开展项目促进两国在文化领域内知识与经验的分享。目前,瑞士文化基金会上海办公室开展的项目主要集中在瑞士当代艺术,其中包括视觉艺术、设计、建筑、音乐与舞蹈等众多领域。

🔗 展览相关阅读:

🔗 系列论坛相关阅读:

-

系列论坛策划 | 张梦怡

文字整理 | 史玮

编辑 | Chan

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享