展览名称:再利用、再创新、再循环

来自中国的近期建筑

展览时间:2021.9.16-2022.7.4

展览地点:纽约 MoMA

——张轲

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展览现场,MoMA,2021-2022

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展览现场,MoMA,2021-2022

——策展人Martino Stierli

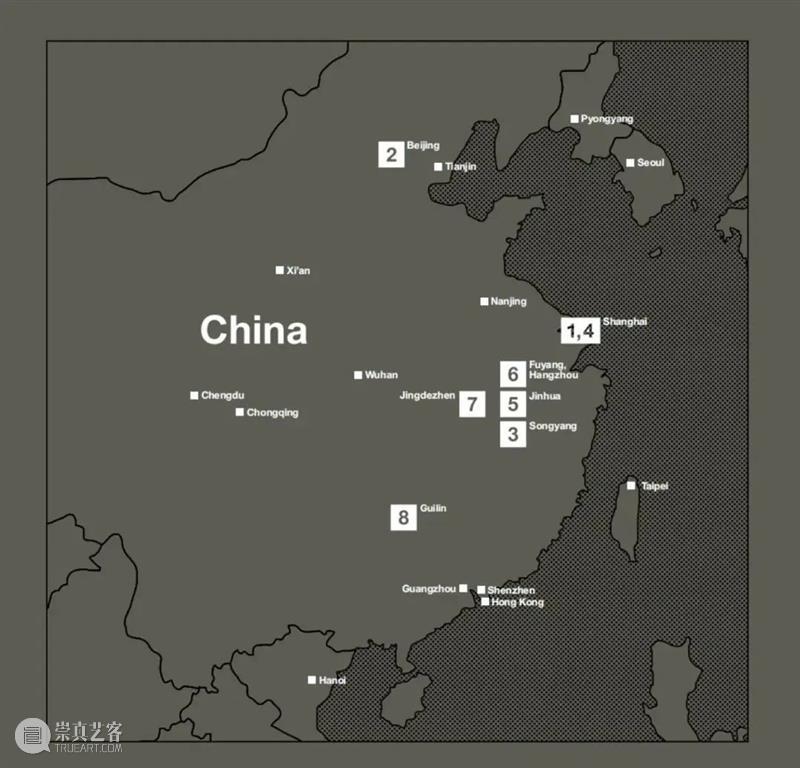

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展览项目目录

经过整整四年的研究,包括与建筑师的深入对话,对展示项目的大量实地考察,以及百余件具体的图纸、模型、照片和视频等,“再利用、再创新、再循环”汇集了当今中国最具想象力的那些建筑作品,并探讨了当代建筑如何能够牢牢立足于中国本土的独特文化背景。

再利用

在短短百年内就完成了近代化的中国,难免会留下诸多具有时代特色的建筑,如大工业厂房、军用机场、仓库、粮仓……随着产业转移与经济转型,这些建筑逐渐被人遗忘,成为了故纸堆中留待被拆除的废弃品。

近年来,中国的城市建设与规划开始越来越多地重视起对这些老旧建筑的再利用,而不再是一味地“去旧迎新”。这种旨在避免粗暴的拆除和浪费的设计思路,被称之为“城市更新”。

大舍建筑事务所

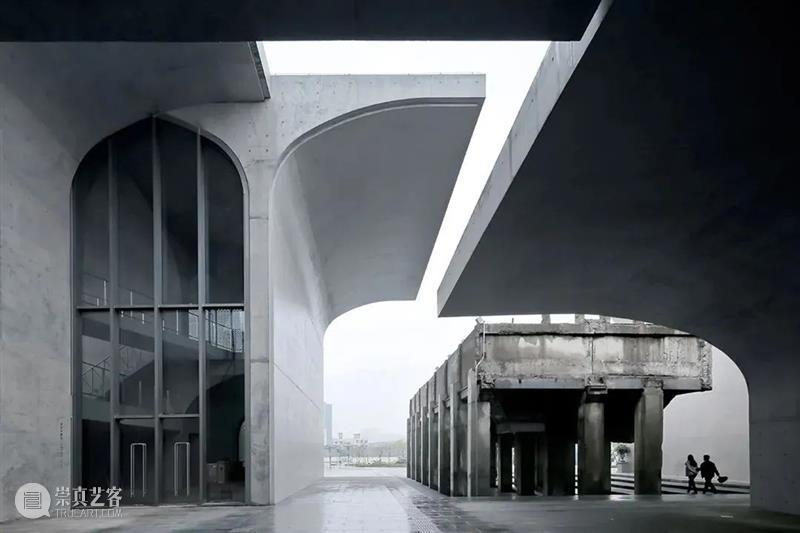

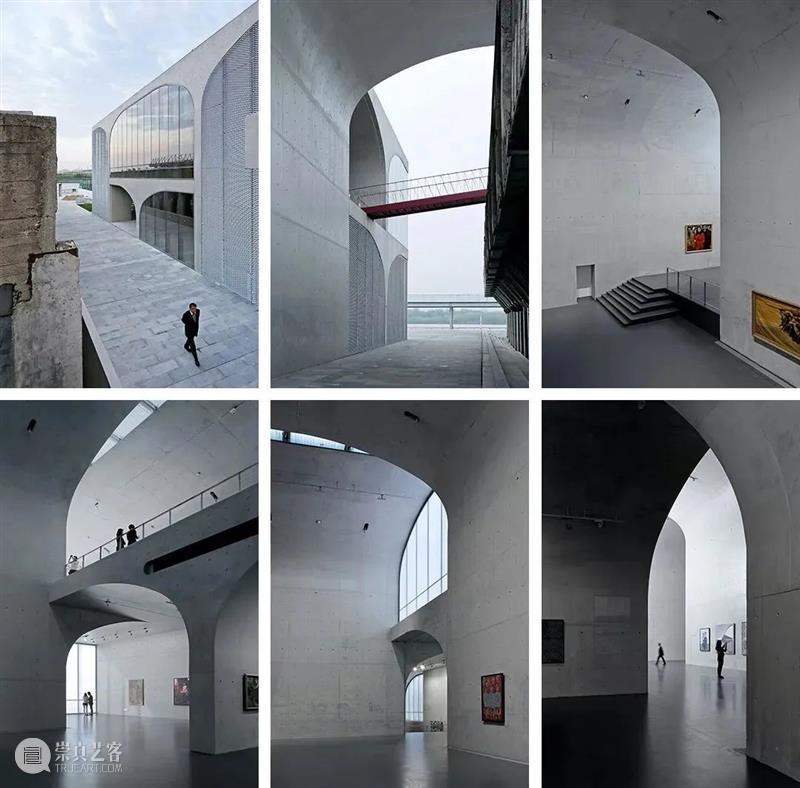

▲ 龙美术馆西岸馆 摄影:苏圣亮

▲ 龙美术馆西岸馆

上海西岸所在的徐汇滨江地区曾是中国近代民族工业的摇篮之一,遗留的工业建筑不在少数。当柳亦春第一次站在西岸的江边,吸引他的便是离开了稠密都市当中豁然开阔的视野,而在那里,几艘巨轮如同半睡的巨兽缓缓驶过江面。

在日常生活的场域中与工业体量的庞然大物相遇,这种强烈的割裂感带给柳亦春的是前所未有的戏剧性,这毫无疑问对他设计龙美术馆西岸馆的思路产生了巨大影响。最终的结果就是,在这座当代艺术的建筑物中,整合了上世纪50年代的煤料斗卸载桥,并以它为灵感,在设计上大量采用了“伞拱”结构,与前者在形式上形成一种语言性的对话。

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展览现场,MoMA,2021-2022

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展出的西岸馆模型

池社画廊

同样位于上海西岸文化区的池社画廊,也是建筑师对曾经的废弃老旧建筑的重新利用。实际上,在池社的设计与建造过程中,我们所看到的是一种“人机协同的新唯物主义营造”。

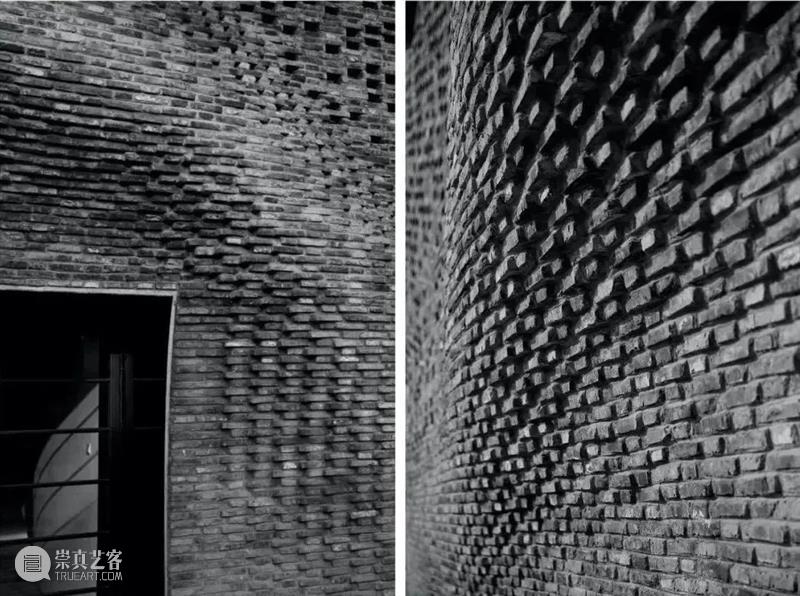

在上个世纪,池社这个并不算大的空间曾是作为龙华飞机修理厂的配套用房,在经历了几十年的废弃之后已然是破败不堪。上海创盟国际的建筑师袁烽负责了池社画廊的建筑设计,希望在维持旧有风貌的基础上,以尽量小的投入完成这一作为城市文化空间的艺术使命。

设计保留了原有建筑的外围防护墙体,在对其进行结构加护和性能改善的基础伤,对建筑物的上部空间进行拔高处理。建筑采用的是周边拆除下来的老旧青砖,以与原本的建筑年代相吻合,并在墙面设计上引入了数字化技术,借助于高科技对砖墙的受力与形态进行分析,模糊了传统的梁柱结构,使整个建筑成为一个模棱两可的整体。

北向天窗的存在,使得自然光能够恰好地照进池社的内部空间,在与空间内的观者对话的同时,也不会影响到艺术品的展出。而建筑上部精致温暖的木质构造,结合波浪起伏式的屋瓦设计,则营造出一种自然纯净的气氛。

阳朔糖舍酒店

直向建筑事务所

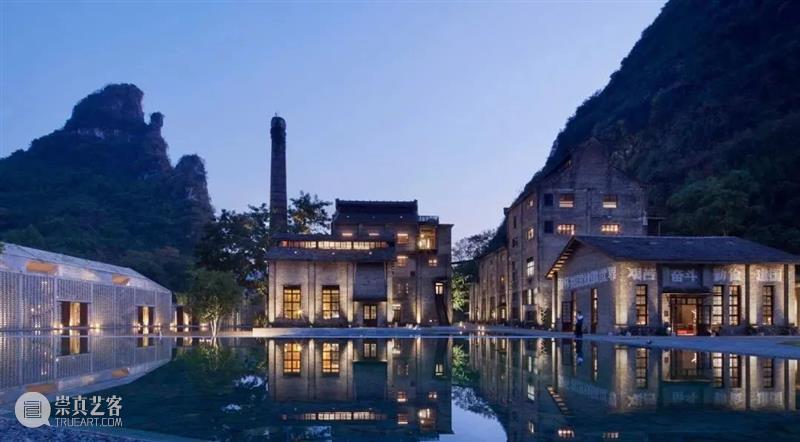

前两年名噪一时的“网红酒店”阳朔糖舍,在开业之前就攒足了人们的期待。铺天盖地的商业营销,号称它是漓江边的“复古工业风古堡酒店”,却在开业后面临诸多困境。在本次展览中,MoMA关注的则是它在建筑设计上的独特之处,而并非其商业策略。

糖舍原址是位于广西省阳朔县漓江边一处山坳里的老糖厂,它于1969年开业,日产量达200余吨。那时糖厂的大烟囱里天天飘出浓浓的黑烟。随着全国经济的发展,为保护漓江生态环境,老糖厂在80年代被叫停,幸运的是其建筑被完整保留下来。

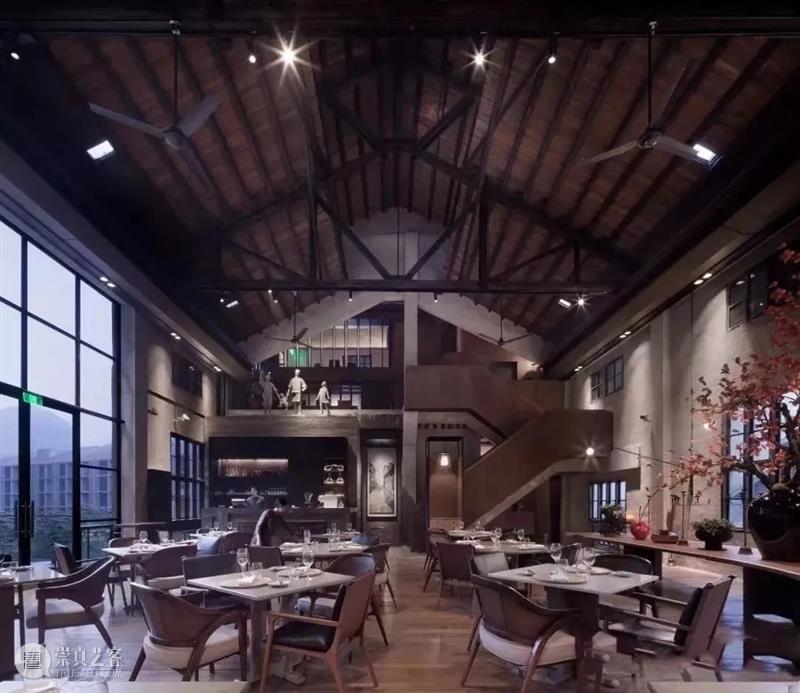

直向建筑事务所巧妙地将老糖厂建筑的元素纳入了酒店的公共区域,如空心砖墙的结构,和用原本收甘蔗的码头改造成的游泳池。以餐厅为例,这里原本是历史悠久的冶炼车间,现在除了提供正常的餐饮服务,还在一层开设了展览空间,酒店方请来艺术家,以绘画的方式模仿老照片,讲述着一个关于糖厂工人的生活故事。

▲ 糖舍酒店餐厅

似乎老建筑总是与艺术有着不解之缘,又或许是这种历史的沉淀感,注定会吸引着那些内心敏感的人儿。无论如何,当我们在这些焕发新生的老旧建筑中重新回望历史,就会发现那些染上灰黄色的事物也曾经是人们的当下,抑或是更久之前的未来。在这般的空间中,时空不再是人们之间的隔阂。

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展览现场,MoMA,2021-2022

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展出的糖舍模型

再创新

重塑中国的传统陶瓷文化

在中国传承千年的传统技艺中,陶瓷可以说是其中最为重要的组成部分,已经成为世界认识中国文化的文化符号——毕竟China一词不仅有“中国”之意,同时也可以是“瓷器”。

而新一代的中国建筑师,自然不会错过将这一传统文化运用至臻的机会。当传统的陶瓷技艺与当代建筑的设计相结合,会在创新中开出怎样奇妙的花朵?展览展出的景德镇御窑博物馆和金华瓷屋,以当代建筑为载体,激活古老文化,将知识与感受持续地在一代代人中传递。

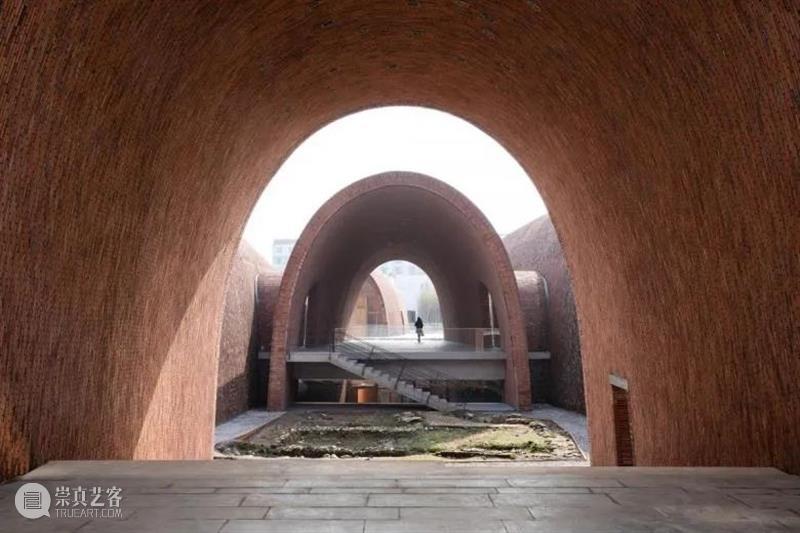

御窑博物馆

朱锫建筑事务所

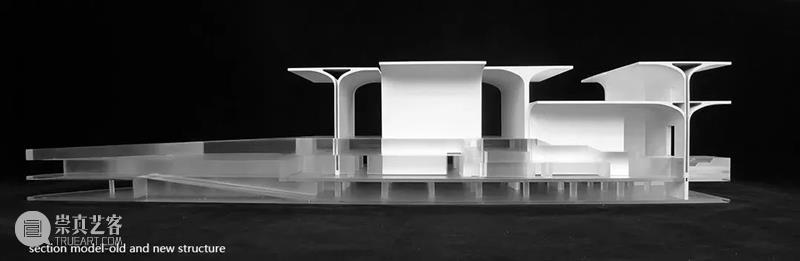

本次展览上展出了一件全部由陶瓷制成的建筑模型,来自于景德镇的陶瓷手工艺人。这一模型的原型就是由建筑师朱锫设计的御窑博物馆,位于景德镇的历史中心,曾经明清两朝的御窑所在地。

根据当地的习俗,每两三年会拆除一次老化的熔炉,并将其材料用于其他建筑,这一习俗已经延续了好几个世纪。御窑博物馆自然也不例外,建筑师朱锫采用了新烧砖和旧熔炉拆卸后收集的再生砖混合物,作为新博物馆的建筑材料。

同时,当地窑厂的拱形构造,在几何学、结构和材料方面也给朱锫带来了灵感,并运用在了博物馆的设计当中。地面上拱体的灰空间,不仅能够遮阳避雨,也有助于自然通风,让博物馆在夏天也能保持凉爽。

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展出的御窑博物馆模型

金华瓷屋

业余建筑工作室

▲ 金华瓷屋

另外一件以陶瓷为元素的建筑作品,是业余建筑工作室带来的金华瓷屋。在本次展览中,业余建筑工作室是唯一一家带来两个项目的参展方,由普利兹克奖得主王澍和他的妻子兼合伙人陆文宇经营。王澍将当代艺术、人文思考、建筑的营造等熔铸一体,致力于将中国传统建筑向当代建筑语言的转化。

▲ 宁波博物馆 摄影:Zhu Chenzhou

这座金华瓷屋茶室,是王澎对江南院落、风雨诗意和陶瓷运用的全新演绎。他设计“瓷屋”的出发点是“要把这个100平方米的咖啡屋做成一个可以盛装风和水的器物”,其形状如同宋代手砚器,单层,砚首在南,砚尾在北,坐落在水池边。

▲ 金华瓷屋

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展出的瓷片釉色研究

再循环

唤醒记忆中的往昔岁月

对于新一代的中国建筑师来说,当代建筑在发扬其循环理念的同时,也承担着对传统生活方式的传承复兴。传统建筑兼具文化美感与实用价值,早已超越了其本身的价值,而在一代代人的生活中化作了无可磨灭的群体记忆。

当代建筑则需要在改造的基础上,保留这些历史积淀,同时基于现代价值对传统进行重构。万幸的是,在展览上展出的这些项目,都将这些记忆以重生的建筑为载体记录下来,成为了一座座从过去跨越至未来的有形桥梁。

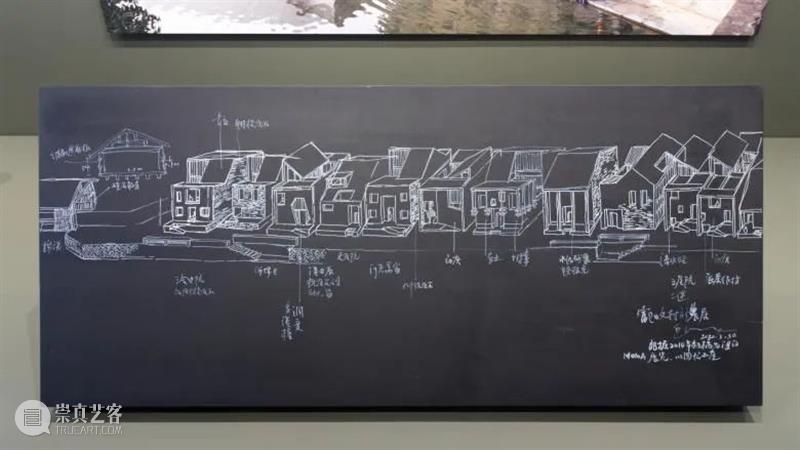

富阳文村

业余建筑工作室

江南自古是中国文化艺术的兴盛之地,但经过了几次历史浩劫之后,文化和审美的断层在这块土地也无法幸免。在经济较为发达的浙江富阳文村,正在尝试恢复当年杭派乡村民居的辉煌。

村中至今仍有四十余幢建于明代、清代、民国三个时期的古民居,保存相对完好。斑驳晦暗的粉墙、静穆的杭灰石墙、漆黑的瓦片屋顶,以及葱绿的爬藤,显得宁静而美丽。为了留住乡愁,王澍带领团队承接了当地的改造计划。

左右滑动查看更多

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展览现场,MoMA,2021-2022

文村的改建,延续了沿山势、水势而走的特质以及就地取材的传统。团队一方面翻新当地的既有古民居,还辟出一块新地块,使用当地的资源,如夯土、竹子和石灰石作为建材,打造出了14幢新农居,让这座名不见经传的小村庄焕发了前所未有的生机。

▲ 富阳文村村落建筑改造 摄影:李樾祺

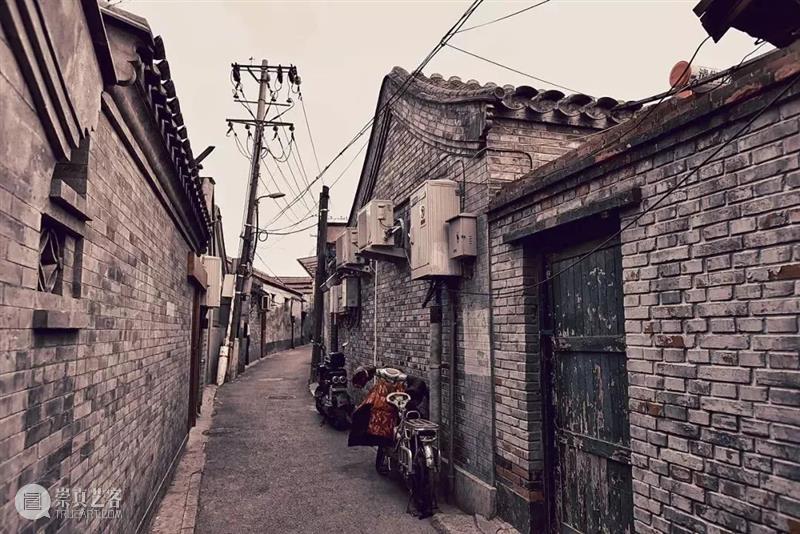

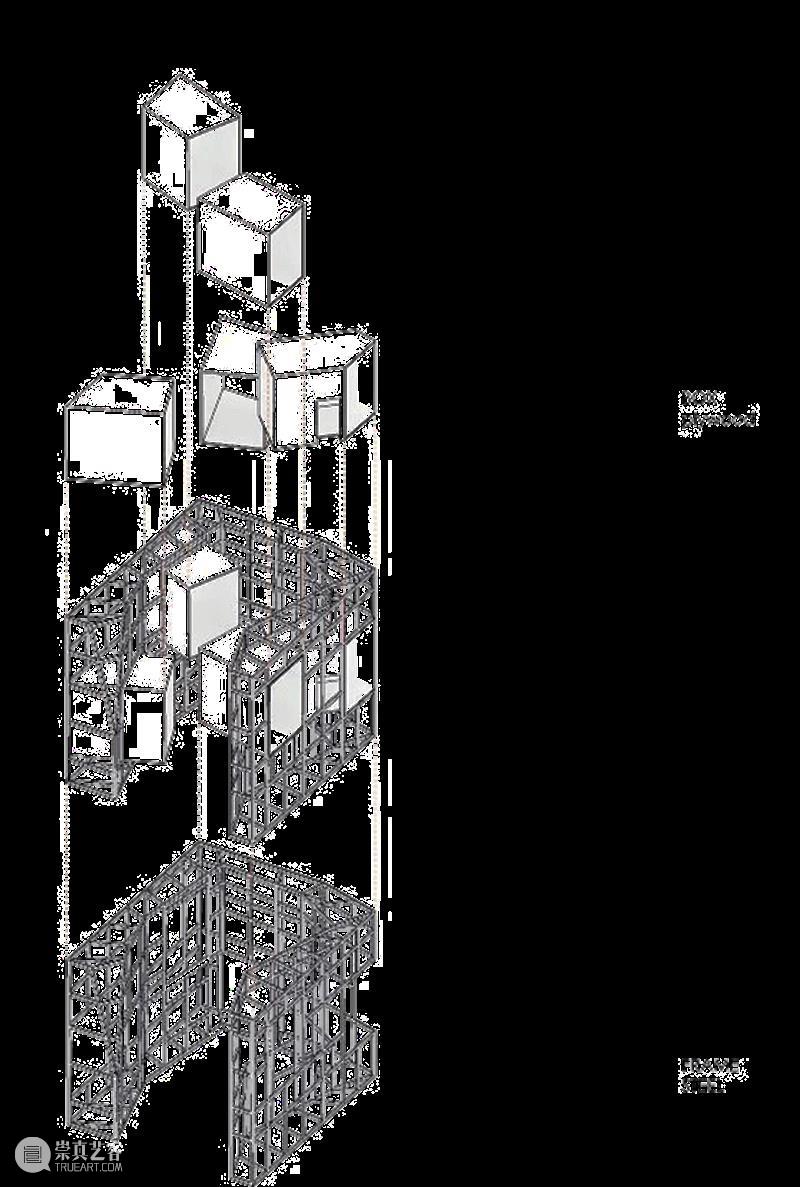

微胡同

标准营造建筑事务所

标准营造建筑事务所设计的“微胡同”,则是对北京大栅栏历史文化街区内的一个小四合院的改造。在这里,由于房价高昂,老式的单层建筑结构面临着极大的压力,需要采取新的方法,以便在未来实现可持续的解决方案。

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展览现场,MoMA,2021-2022

建筑师张轲探索在传统胡同局限的空间中创造可供多人居住的超小型社会住宅的可能性,将一系列独立的生活单元插入一个35平方公尺的长方形庭院。这具有一定的实验性质,旨在应对市中心高密度住宅需求的不断增长。

▲「再利用、更新、再循环:来自中国的近期建筑」展览现场,MoMA,2021-2022

▲ 微胡同立体构造图纸

▲ 微胡同

竹林剧场

DnA建筑事务所

涉及最少的动作,同时也是最有诗意的项目,是由位于北京的DnA建筑事务所所构思的“竹林剧场”。她从明代画家仇英的一幅长卷画中获得灵感,这幅画展示了快速生长的竹子如何通过巧妙的生长,围出了一个圆形的自然空间。

▲ 竹林剧场

以类似的方式,她结合了当地大量生长的毛竹的天然属性,将四周毛竹有序下拉,围合出类似穹顶的状态,便形成了一个小广场,为当地居民提供了社区文化空间。作为植物的竹子,是天然的“可再生资源”,这种四两拨千斤的建筑方式最大程度地保护了环境,并减少了对当地文化生态的干扰。

未来的挑战

MoMA本次展出的所有这些项目前后跨度大约二十余年,以不同的方式反映了在当下中国越来越重要的再循环与环保主题。但尽管如此,特色项目的小规模则清楚地表明,到目前为止,这个主题一直被当作一个边缘问题,目标并未指向那些城市里的大型项目和地标建筑。

但这些任务应该是下一个目标,原因也很简单,因为现有的大型建筑中蕴含着庞大的能量。当这些项目在千里之外的MoMA得到展出时,这对于中国建筑师来说是很重要的,因为这意味着这一主题在国内外都将变得越来越重要。

经典回顾

And More

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享