林云柯你好:

和你的通话始于我在你以往的写作里读到的引自歌德《植物变型学》的概念,其中,“最简单的叶子”与“边缘模糊的感知地带”被放置在一起重新定义。正如最近的爆款文章让小区里的药草与野菜被重新观看与研习,“上海”也在诸多讨论中被反复征引。我们在谈的“上海性”究竟是什么?透过它,怎样重新安置我们与这座城市的关系?我们所抱有执念的究竟是何种的上海生活图景呢?“日常性”是值得被庆祝的吗?

你提到最近在重新关注与“城市空间”,“地缘政治”有关的理论,并引入“巴黎”,“天津”等这些你或在文本中,或在生活中居住并体验过的城市加入讨论。就如巴黎的城市中心在经历公共卫生等事件后逐渐向西北方向迁移;上海的“中心三区”,“四大新城”,“浦东浦西”等这些本就由XX灌输给我们的行政概念,也许已在经历过去的两个月后被赋予了新的认知与属性。哪个区是先封的?哪个地标在解封后率先经历“盛大狂欢”?哪个街道发的物资最好?为什么只有在这一时期,本不被视为“上海”的地带才进入视阈?当我们说“熟悉的上海又回来时”,我们质疑过那个“熟悉”究竟从何而来吗?或许,“熟悉”从未发生过。

与此同时,我在上海的好友正寻找着可以野餐的地点,当他们发现在市中心的公园会被驱逐时,西岸与滨江公园成为了炙手可热的地标。众所周知,西岸艺术中心作为往年秋天举办艺术盛会的地点曾在不久前被征用成方舱。若积极地看,似乎这个被消费主义灌满的容器并未破裂,它在每一个步骤里都毫不懈怠地打造着新的消费模式;可从另一方面来看,真正残酷的也许恰是这尚未分崩离析的华丽外壳。挂电话前你和我说最近对地铁线的终点站充满兴趣,在计划去郊区(南翔,奉贤等)看看,我很好奇你的探索进展到哪一步了。另,你提到的“闭塞感”又是指怎样的地理与精神地带呢?

祝好,

佳翎

很高兴你能写信给我问到这段时间的经历,你应该明白这段经历对于一个当事人的身心来说会有很特殊的影响,以至于没有一个询问者,也许就永远不会主动述说。我所居住的小区是三月中旬就开始封闭的,实际上到此时我回上海的时间也并不长,大概只有三四个月的时间。在上海上一段长居时间还要追溯到14-18年,当时我在所属学校的闵行校区读书,也就是那个被我们称为“闵大荒”的地方。虽然据同校前辈们说,和校区刚启用的时候比已经不能算荒了。但无论周边环境如何,彼时尚未通地铁的校区与主城区的交通距离仍是一道天堑,对于坐不住冷板凳,向往都市消费社会的我来说尤是如此。考古那几年的自己朋友圈,发现曾写过的这样一段也许称不上诗的话:

今天夜里我喝了酒,

城市里的人眼中的我,

就像此时我眼中的

星斗。

时间转到小区被封闭前的几天,封闭前最后一次堂食是和一位朋友在他小区楼下的小餐馆,暂且称之为花教授。花教授是老板熟客,在餐馆里谈天说地百无禁忌,不但不招人烦,有时候还会把别桌的客人吸引过来。花教授黄酒喝到一半,说自己最近百无聊赖,在家观星,想弄明白前现代宇宙图景之下的那些天文学家到底在讨论什么问题。之前被别的话题吸引过来的邻桌女孩子一听说好像和星座有关,立刻来了精神,问花教授用什么器材,在城市中心区也能看清楚么?花教授看着女孩愣了几秒,拿出手机说:什么器材,我在app上观。

三天之后,我居住的小区封闭了。在小区封闭之时,很奇妙的,我感觉上面这两个断开的时间段似乎被缝合了,它们之间相距三年有余。现在我比当时的自己更接近城市中心区,只需半小时地铁就可以到达淮海中路,三年前我需要花费2个小时的时间才能到达这里。但是因为小区封闭的原因,它现在离我更遥远了,或者说“距离”的意义已经消失了。环贸商场、永康路的咖啡店、上海大剧院,这些地方与我附近的馄饨铺在“距离”上并无区别,都成了导航地图上抽象的地点。大都市的角落往往比大城市的核心更吸引人,因为人群在这里自由聚集,带着各种各样的差异,不耐烦或者不屑的目光可能会在下一秒就变成好奇,然后又可能在误听和失望中瞬间黯淡。但是某种程度上说,和大都市的核心消费圈也并无不同,角落里的人明确知道自己被一个切实存在的中心区域所排斥,正如另一群人被同一个中心区域所吸引,他们不过是同一种中心化法则的两面而已。但就在三天后,像那些消失的“距离”一样,你可以感到一种同质化的进程正在发生。

不久之后,关于上海人“科学食用绿化带”的帖子开始刷屏,这门“绿化带博物学”的庞杂程度令人惊讶。说在“博物学”中它们被同质化了的,这并不是说它们失去了自己的植物特征,反而是当人们开始用“种属”的科学思维看待它们的时候,它们才变成了被认真调查的科学对象。它们开始具有自己的形态、枝叶和与人类亲善度,没错,在最后这个层面上,它们可能是有毒的。它们曾经被一致地称为“绿化带”,因为它们承担了城市的区隔作用,就如同那些莫名其妙的高档小区的名字总是对应着它们各自的绿化率和装饰风格,它们在地价和阶级分野中被凝视,但是在日常生活中则没有如此。紧接着是每天更新的感染人数及被感染者的居住地址,所有小区的商业名称在此都被抹去了,无论是“XX嘉园”、“XX花园”、“XX雅苑”还那些被直接使用或者变向使用的外国地名,它们都变回了弄堂编号,有时候我需要在导航APP中输入这些数字才能对应它说的到底是哪个小区。这些小区可能你曾经非常熟悉,曾在慌忙上班的途中或是茶余饭后的散步中经过写有那些雅称的牌匾,你生活在它们周围的无名老公房中,它们是你可望而不可及的置业幻想。但现在它们和你的住处一样,是一个数字,一个隔离单元。

有趣的是,在上述两个同质化进程中——植物与楼宇,它们从形态上来说都是从城市土地中生长出来的——老旧小区展现了它得天独厚的优势。我所在的每单元六层、一梯两户、一室两室为主的老旧小区,在每次核酸检测中只需要大概一个小时就可完工。反之,隔壁更高级的次新小区拥有庞大的小区面积,整齐地用来隔离道路区域的绿化带,高层电梯房,为数不少的百平以上的户型,每次都要在之后至少两个小时的时间里承载老旧小区居民从窗台上投来的同情的目光。在绿化带的问题上,虽然我不曾真的去食用绿化带,但根据图鉴对应,在我所在小区过去看起来杂草重生的土地上,我能够清晰分辨出不少于5种的可食用植物,但隔壁的次新小区则显然不能,它的绿化带过于齐整和被过度修缮了。

对这种生活状态有诗学敏感的人,会很自然地在住所和植物之间想到一部著作,就是《瓦尔登湖》。作者大卫·梭罗所写下的文字几乎就是关于自我隔离经验,他盖房子也种植粮食。曾经有过一些对这部著作的非议,说梭罗其实并没有完全把自己隔离,也没有彻底地和城市绝缘,有时候他会回城里快活一下,或者在当地人开饭的时候第一个坐到桌边。但如果这些传言确实如此,它们甚至让梭罗的文字更接近上海居民在隔离期的生活了,因为我们在调查绿化带的同时也团购和抢菜,不能割舍对“非必需品”(对我来说主要是咖啡和碳酸饮料)的渴求。在《瓦尔登湖》的诸多版本中,有一版是由杰弗里·克莱默做了全本注疏的,他几乎把《瓦尔登湖》变成了一步关于马萨诸塞州的博物学调查。当然,在这个版本的中译本里,译者别出心裁地将第一章“Economy”意译作了“简朴生活”。虽然它更符合文本的语境,但这个翻译似乎也掩盖了一个重要的面相。在“经济”中,人们需要抛弃固有的抽象信念,让万事万物在某种同质性的思维下重新组合,并评估优劣得失,也就是说,一种“功利主义”的思维风格。“功利主义”这个词经常被人误解,好像是要求人们为了利益而背弃道德。但实际上这个哲学流派所要求的,恰恰是要把一种普遍经验从抽象的概念分类中解放出来,并且判断不同的程度。

正如著名哲学家彼得·辛格在《动物解放》中以“功利主义”对动物保护观念所做的纠正,他说强调“动物有其权利”,这当然是空话,问题是我们能不能理解动物所能够承担的痛苦的程度,从而判定我们是不是让动物承担了不必要的痛苦。这就像我们理解的自己的痛苦一样,只有在这个层面上,我们才能理解动物身上发生了什么。

在接下来的日子里,这种同质化开始以更鲜活的形式出现,在反映各区域疫情状况的视频和录音中,我去的地方远比我之前在上海满打满四年时间里去过的地方还要多,尤其是那些我从前从未向往过的非中心区,那些只有当我意识到自己没有财力在理想区域置业时才会在房产APP上浏览的区域。比如徐汇区边缘与闵行校区之间,世纪大道和浦东机场之间,我曾经无数次物理上经过这些地方,但它们对我来说并不真实存在,而在这段时间里,它们却在我的经验中占据了最为重要的位置。我有一个住在浦东的朋友,因为身体的原因在此修养。我们曾多次约好在浦东见面,但也总是因为忙碌和距离的分割感(关于浦东和浦西的这种分割感,对于上海人来说自不必多说)没有成行。但在来自浦东的视频中(有时候这些视频就像流星稍纵即逝),在她给我分享的生活体验中,这个区域就像我最邻近的一个位置,远甚于仅仅1公里外运力天天满员的盒马鲜生。那些生活在上海各个不同区域的朋友,每当他们与我联络,他们就像一个稳定的星光出现在我的手机上,他们周围的整个星系在我的脑海中慢慢透显出来。

我想就是在这样的交流中,在某一刻我终于明白了为什么小区封闭三天前,花教授在手机上观星的笑谈会让我在上海曾经断裂的体验重新弥合,就像脱臼的时间被归了位。在自己的隔离区原地静止,但又不停地观看、调查、疑惑和理解着的我们,难道不就是在手机上观星么?就像歌德在《植物形态学》中想要找到那片“最简单的叶子”,它包含了所有植物甚至有机体生命的目的,因为他们曾经是同质的,是一样的,所以他们才能最终成为不同的,多样性不意味着矛盾、排斥或者分歧。

在天文学上也是如此,日心说的时代也是一种双重中心化的时代,作为认识中心的人选择了一个最为简化的“模型”,它有一个自己凝视而非身处其上的中心。和我一样,我年轻的学生们和我一样向往着上海,他们向往之心的产生从年龄上看比我要早得多。我们选择了一个城市、一个职业、一个身份或者一个权力位置,我们就是在用某种距离中心的距离在想象它。当我们想象上海的时候,我们想象自己位于龙腾大道、静安寺、古北或者武康大楼之外多少公里的地方,对于很多人来说,这数字至少大于10。但是我们似乎从来没自负地想过自己的进驻能够为城市提供一个新的视角,这个视角就是从我们此时此刻所身处的地方开启的。

托勒密的地心说体系(它在数学上与日心说是等价的,因此不是一种“错误”的学说)的奥秘正在于此,地球是一种自我运动的“中心”,而不是一种恒定不变的中心。在古代的天文学中,存在着“数理天文学”和“物理天文学”的区分。前者只是提供一个“拯救现象”的逻辑系统——就像现在人们习惯于把不合理的现象纳入“阴谋论”或者“大棋”之中,把边缘地带纳入到中心地标的辐射量度之中——而并不关心天体的实际运作;相反,后者则必须面对“事实是怎样的?”这样一个问题,这样的天文学家必须判定自己或者想象中外星认知生命体脚下的星球的实际存在状态、与所处宇宙尺寸上的比较、甚至是它为何是被认为的这种形状。后者正是托勒密所属的类别。当我们考察绿化带,重新定位居住区编号,以已有的天然的元宇宙方式进入他人的封控经验时,我们何尝不是“上海的托勒密”:先成为同质体,而后成为能够交换信息个体触媒,最终在对城市实际运作的调查之中提出新的城市模型。

这种想法几乎一直影响着封闭后期的我。那些疫情率先好转的区,奉贤、金山和崇明,在几年前我几乎没有在观念中把它们算作上海的一部分。奉贤位于“闵大荒”更靠南的郊区,那是一个与我家乡风貌很相近的滨海地带,金山和崇明也大致如此。当年那个没过几天就不惜花费四个多小时往返于城市中心和校区的我,从未向奉贤的方向看去,它似乎就是从不曾存在的,而现在它被推举到了上海的代表位置。封控后期的我开始关注这些过去几乎不被提及的“外区”,比如我之前从未发现“南翔老街”和“淀山湖”,而现在它们已经成了我解封之后最想去的地方。它们对我来说,就像一个被偶然瞥见的星系,有可能改变固有的宇宙面貌。

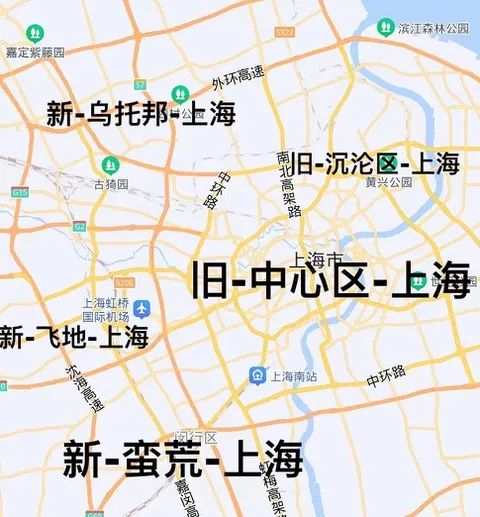

实际上在世界的城市变迁史中,这种情况并非没有出现过。比如在1832年巴黎的霍乱之后,为了改善都市的卫生布局,建筑师雅克·希托夫的几个新的城市建筑规划都是为了促进巴黎市中心往西北移动。这一计划曾经在巴尔扎克的笔下以空想的形式实现过,并且曾经被一些极富财权的企业家纳入委托计划。这一计划曾经被称为“1840年的乌托邦”,虽然这一计划没有完全按照理想中的计划完成,但在巴黎街道的一些具体改造中,有些想法确实现了。巴黎历史上出现过的这一幕与上海此次的经历颇为相似,地价最高的中心区及向南部“闵大荒”衍射的徐汇与闵行的交界区在此次疫情中出人意料的形势严峻,中心城区优美却狭小的街道——过去它们曾是昂贵地价的凭据之一——所造成的物流不便是可想而知的原因,而衍射区则被中心区封堵在背靠海岸的南部地带,当然商业的稠密度也使得居民自发团购成为了优选解决方案。浦东的情况自不必说,在江海之间的庞大地界成为了客观上的地缘劣势。我所处于的嘉定区因为靠近货运公路,北临批发市场,有着很大的物流优势,个人采购虽然同样不易,但通过常规抢菜和非常规的外卖平台上的“狩猎式”抢购,我得以在没参加任何团购的情况下也能保证物资充足。我开始颇有趣味地按照那些著名的城市变迁史重新规划想象中疫情之后的上海地缘,并向一些朋友灌输这一预测作为购房参考:中心区的荣光将一去不返,“闵大荒”将蔓延到古美和梅陇一线,大嘉定才是上海的未来。

这是我据此玩笑式的上海未来地缘预测图

终于,在迎来全面解封的6月1日,那些曾经让人们心中沉甸甸的信息仿佛一瞬间都消失了,满屏幕都是轻快的一句话:“熟悉的上海回来了!”人们尤其是本地人迫不及待地返回那些中心地标的周围,就像一个角色扮演游戏中的玩家要去激活一个读档点,回到三月初的某个时候。但也许应该问的是,有什么人真的和上海很熟么?就像在我上一个工作过的城市,当我把我在城市中游历探索时拍下来的景物向本地人展现的时候,他们会问我“这是哪儿?“一样,我们真的熟悉一个哪怕是我们土生土长的城市么?大城市之所以总是新奇而吸引人的,恰恰是因为它是无数不同的既定生活模型的交织,围绕着既定的城市中心,些许的差异和冲突带来无法察觉的改变,如同河床改道。但每次彻底的中心化转移或者崩溃都极为不易,这也许需要我们像之前调查绿化带那样,向自己真实的经验匍匐,这个进程也许将继续以微不足道的积累慢慢发生。

我想对于艺术来说也是如此,在私人化和公共化,观念艺术和经验艺术,媒体艺术和行为艺术之间,直接追求“个性”和“风格化”的表达也许只是“再中心化”的陷阱。也许首先应该考虑的是,除了那些“标志性”之外,到底什么是我们一样在享受的,同时也是一样在承受的。最后,是你让我调查的事情,关于上海现在的核酸真的要排那么久么?同样我不能简单地给你一个“中心化”的答复,我必须说一句废话:有的地方是,有的地方不是。这取决于不同的交通线路以及复工人员的聚集区分布。从这周开始,因为民间的反应,政府增加了很多很晚下班甚至是24小时的采样点。昨天在我附近的商业街,晚上九点还有核酸的长队,但其中有些人是饭后散步途中来做的,或者做完可以直接在旁边的精酿店的路边喝上一杯。虽然这不能说是什么绝对正面的例子,但也许人们已经明白自己的声音可以改变这个城市的时间结构了,不是么?

愿每个人既是星斗,又是观星者。

祝好

林云柯

林云柯,80后90前,生于辽宁本溪市,长于大连市,文艺学博士。曾任南开大学文学院博士后研究员,曾于Temple University哲学系访学,现就职于华东师范大学。主业从事西方文艺理论与日常语言哲学的研究与教学,业余从事文化批评与艺术评论的写作,文章散见《文艺研究》、《北京电影学院学报》、《燃点》、《新知》、凤凰艺术、artforum、澎湃思想市场等刊物媒体。曾参与北京UCCA、麦勒画廊等机构的公共讲座与个展画册撰稿。目前的研究兴趣在于日常语言哲学在戏剧、艺术及其他跨学科领域的应用性研究与教学实践。

往期回顾

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享