来源:中央美术学院

2022中央美院毕业季

微丨展丨厅

手机端扫描下方二维码

或点击文末“阅读原文”

电脑端点击链接

2022art.cafa.edu.cn

在线观看更多作品

►►►

设计学院

寄 语

我与你们一样是挑战荆棘险壑的探险者。面对复杂而多变的时代,愿你们永远对未知的探索抱有热情,对真理的坚守绝不动摇,勇于求索不惧艰险,知其不可而为之,为世界变得更好而努力!

设计学院院长 宋协伟

设计批评与策展研究

Design Criticism & Curatorial Studies

01

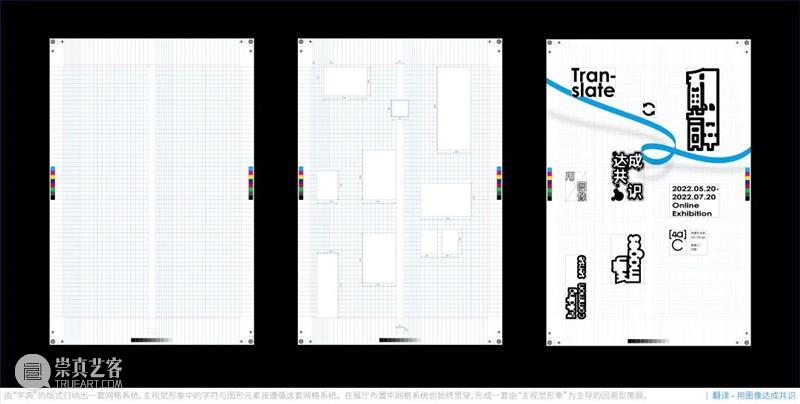

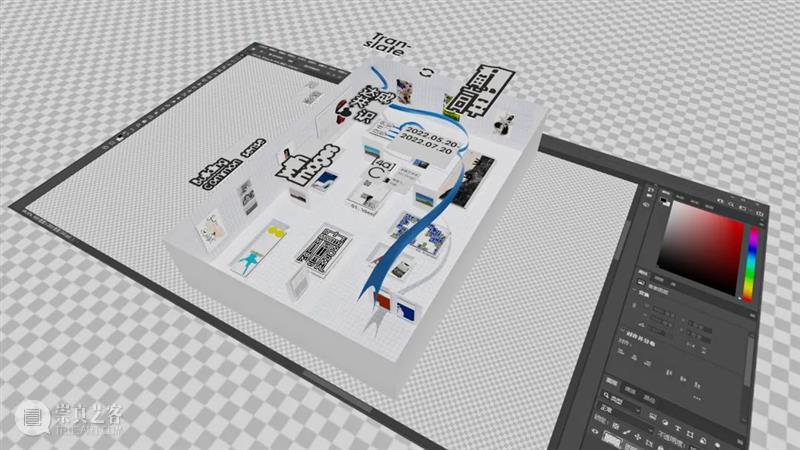

《“翻译-用图像达成共识”线上展览策划》

作者 / 巩毅

导师组 / 宋协伟教授、方振宁教授、邱志杰教授

展览以“翻译”为主题、“字典”为结构,呈现了艺术家们站在“后东方主义”视角下的社会观察与东西方文化之间的图像转译。由“字典”的版式归纳出一套网格系统,导入外形模糊却又可以相互印证的文字以生成展览的视觉形象。字典的编排结构和网格系统执导着展览的作品陈列与叙事线索,形成一场以“视觉形象”为规则的展览。

02

《136m²》

作者 / 刘诗阳

导师组 / 宋协伟教授、方振宁教授、邱志杰教授

此次线上展览,以本人在燕郊地区136m²的居住空间为建模基础,邀请李嘉易与向梓綦两位央美附中09级同窗,以艺术家和策展人的双重身份,共同参与展览策划及创作。展览中三人分别在中央美术学院、米兰布雷拉美术学院、中国人民大学艺术学院,完成了本科到研究生阶段的学习后。毕业前夕三人因生活和创作需求,再次回到燕郊。此次展览意在讨论当下青年艺术家的生存环境问题,以及艺术家策展人,在非传统空间中进策展实践的更多可能性。

03

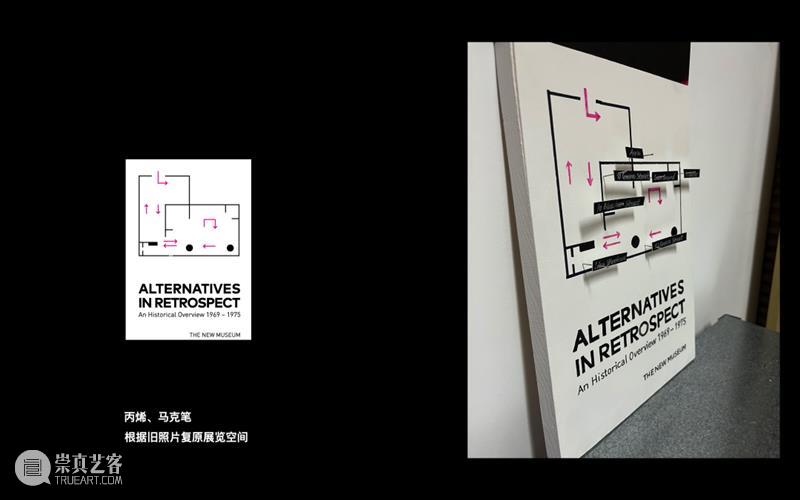

《重返凉亭》

作者 / 马奕奕

导师组 / 宋协伟教授、邱志杰教授、方振宁教授

替代性空间是尝试对系统的补充,允许系统内不能或不愿做的展览或创作发生。

我希望结合研究与个人创作,看替代性空间,如何在常规艺术生产暂停的当下,组织游击式的策展与交流,继续生发多元化的空间实践。

04

《“突突突”/TU TU TU》

作者 / 王梦涵

导师组 / 宋协伟教授、邱志杰教授、方振宁教授

如今的世界,处于一种不稳定的状态,这种状态充斥着我们的生活,影响着我们的情绪。无论是战疫,还是战役,又或是每个人自己的战场,都为这个时代赋予了一个“战斗”的标签。在这种紧张的情形下,时尚该如何发挥它的作用呢?本展览基于tufting这一创造美好并具有一定减压功能的时尚艺术活动,以虚拟策展的方式,通过时尚与当今社会问题的对话来引发思考,透过生活中的普遍之物去发现时尚,寻找属于每个人自己的独特之处。

05

《传呼机手札》

作者姓名 / 赵卓夫

导师组 / 宋协伟教授、邱志杰教授、方振宁教授

《传呼机手札》展览基于对策展性的思考和对物质的关切,对具有日用品、消费品、设计品三种属性的传呼机进行研究,从实质性、时间性和文化性纬度构建对于传呼机的全景认知。借传呼机窥视其背后蕴含的物人关系及其折射的社会图景。将物质文化研究中的物质性与生活中的过时之物传呼机结合,完成了从物质本体出发,并融入策展性思辨的实践。

06

《升维现场》

作者/ 于笑(中国香港)

导师组 / 宋协伟教授、方振宁教授、邱志杰教授

展览通常是多态的并永远处于形成的阶段,并不是为了创造一个生产性空间,而是意在提供一个可供思考的语境,它们多为长期的、开放式的、非中心的、研究型的,通常具有多层次的实现方式,一种不同于既有展览“结构”的形式。此外,这种动态系统给观者创造了无数的链接点和相遇点,正是这些汇聚点激发了新的可能性。它引发了不同的参与方式,以及一种聚集不同能量和实践的方式,同时,它所激发的反思性与批判性,有助于推动策展人、创作者、观者重新思考自身在策展过程中的角色与行为,是一种不断进入当下密切相关的迫切议题的动力。

07

《溯·源》

作者 / 刘思婷(中国台湾)

导师组 / 宋协伟教授、邱志杰教授、方振宁教授

以溯源为主题的原住民性策展策略方案,从伦理视角提出价值的传统重构、身份的叙事转向、和文化的多样并置的三个策展方向。以原住民传统艺术和当代艺术的策展立场上进行物、边界、形式和场域的传统重构研究;以原住民符号化身份和去符号化身份的策展视角上进行族群、性别、立场和称谓的叙事转向研究;以原住民文化危机和文化多样的策展内容上进行历史、传播、社会和诠释的多样并置研究。不同于以往大众对原住民文化及原住民性策展内容的定义,重新诠释原住民文化和原住民性策展策略,讨论原住民艺术在策展话语下的现状和紧迫,为未来的策展领域中的原住民文化和艺术引起重视和关注。

国家形象设计研究

National Image and Vision Research

01

《五谷视界》

作者 / 张作哲

导师组 / 宋协伟教授、程可槑教授、余丁教授

“后稷教民稼穑,树艺五谷,五谷熟而民人育”《孟子·滕文公》,东汉赵岐在《孟子注疏》中对《孟子·滕文公》五谷的解释为“五谷谓稻、黍、稷、麦、菽也。”在五谷千年的孕育之下,华夏大地诞生了伟大的中华文明。五谷具有植物属性,也具备了文化属性和国家属性。然而如今物质过剩,人们逐渐变的五谷不分。五谷视界展开了对平凡谷物的思考,利用其植物属性的特征,采用视觉手法将五谷符号化。以五谷为窗,开启不同角度的文化视界。

智慧型城市设计研究

Design Research on Smart City

01

《似花园》

作者 / 张葆頔

导师组 / 宋协伟教授、韩涛教授

常志刚教授、靳军教授

植物作为城市景观的重要部分,是见证地球活动和城市生态系统、历史与当下环境危机的“活化石”。本作品通过研究植物的进化史、建立时间维度坐标系,进行灭绝与濒危植物的数字艺术图像设计,进而将图像融入增强现实技术(Augmented Reality)之中,使其形成公园的数字景观,给现实场景提供了沉浸式、可交互性与创新性体验,并且分别从生态复原、形态再现和技术呈现三个维度诠释“似花还似非花”。

02

《城市之外》

作者 / 张琛媛

导师组 / 宋协伟教授、韩涛教授、

常志刚教授、靳军教授

作品以乡村振兴战略为时代背景,以本人在剑川县一年的的美育实践经历为基础,以人类学调研与社会实践为方法。从文化,社会,技术三个角度对当下乡村美育进行了多元化的探索。通过多媒体装置,将剑川县的山脉与我的记录相结合。形成了一种新的乡村天际线,一个可能存在于任何城市之外“非地区”的诞生。

艺术设计基础教育研究

Basic Educational Research in Art Design

01

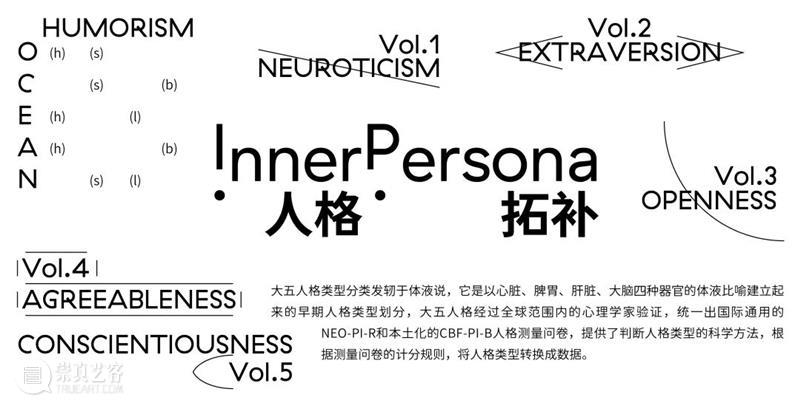

《人格拓补 | Inner Persona》

作者 / 方政

导师组 / 张欣荣教授、强勇教授

孙聪教授、傅爱臣副教授

大五人格理论是判断人格类型的依据,运用大五测量问卷可以获得不同个体的人格数据,将其输入至相应理论建立起的模型系统,导出个体专属的视觉化人格模型,而同一种模型无论显现出何种差异性变化,其性质的内核均未改变,在以类别把握个体人格共性的同时又能掌握人格的差异特性,从而辅助教育者在教学过程中识别学生心理状况和人格特性。

02

《食物存档》

作者 / 刘智鹏

导师组 / 张欣荣教授、强勇教授

孙聪教授、傅爱臣副教授

《食物存档》是基于跨学科为导向与可持续材料为主题的食物设计专业课程设计研究。在学科融合的大趋势下,对食物设计专业课程的教学理念、教学主题、教学方法、教学结构、教学形式进行了一次探索性的创新。作品将“食物存档”定义为一个共享式的数字化教学与设计资源平台,为食物设计的研究、传播与实践提供一个全新的窗口。

03

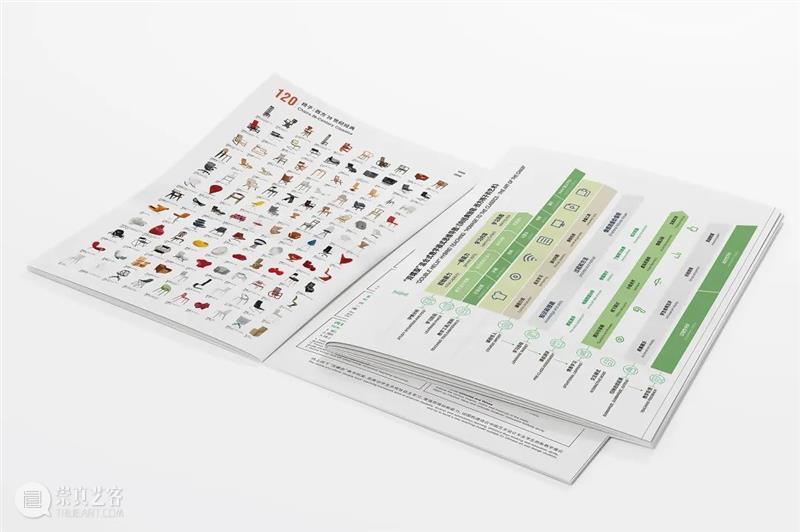

《向经典致敬—西方椅子的艺术》沉浸式教学

作者 / 马姿平

导师组 / 强勇教授、张欣荣教授

傅爱臣副教授、孙聪教授

本人设想将线上线下“双螺旋”教学模式充分发挥于实践中,从而将其引入到高校艺术设计基础教学中来,尝试融合线上线下优势,更好培养学生的自主学习和思维创新能力。以此作品《向经典致敬—西方椅子艺术》课程为例,将虚拟展馆作为媒介进行线上教学阐述,从而增强学生与经典椅子的感知互动,进而达到构建沉浸式教学的目的。

04

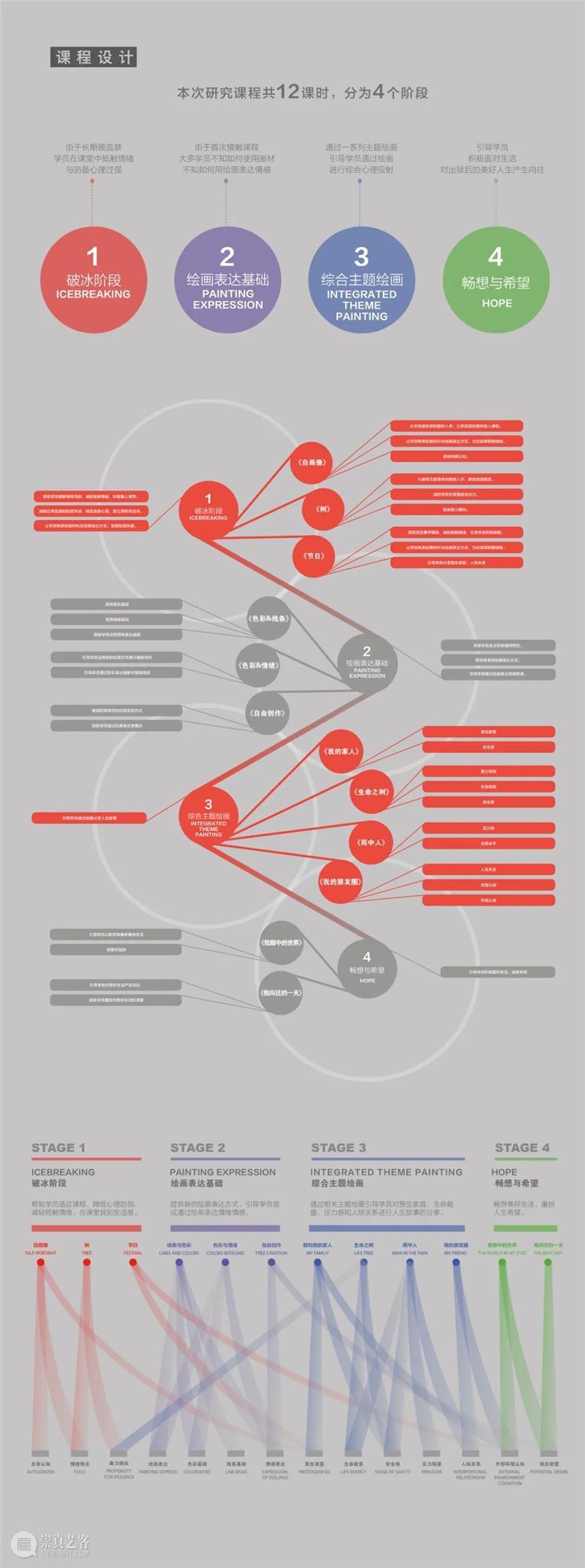

《被释放的艺术》

作者 / 王琳

导师组 / 孙聪教授、强勇教授

张欣荣教授、傅爱臣副教授

服刑人员作为一个特殊群体,心理疾病高发。该群体心理健康的优化,不仅关乎于服刑人员本身,更关乎于社会的安全与稳定。本次设计研究以美育为手段,艺术治疗为框架,通过3个课程阶段、12个绘画主题的课程建构,对X监狱内40名男性服刑人员进行了阶段性的美育实践,并对样本服刑人员的情绪起到了疏解和改善的效果。

设计思维研究

Research on Design Thinking

01

《污水回收计划》

作者 / 陈蓉蓉

导师组 / 海军教授、李玉峰教授、张欣荣教授

水资源相关公共事件一直是备受关注的议题。基于此,本次信息传播设计研究一方面根据以事件为单位,呈现污水现状数据;另一方面从污水形态出发,选用可燃烧的"蜡"模拟资源消耗、污染的状态。作品结合污水的事件数据与具象形态,在展览过程中与公众共同完成“污水回收计划”。

02

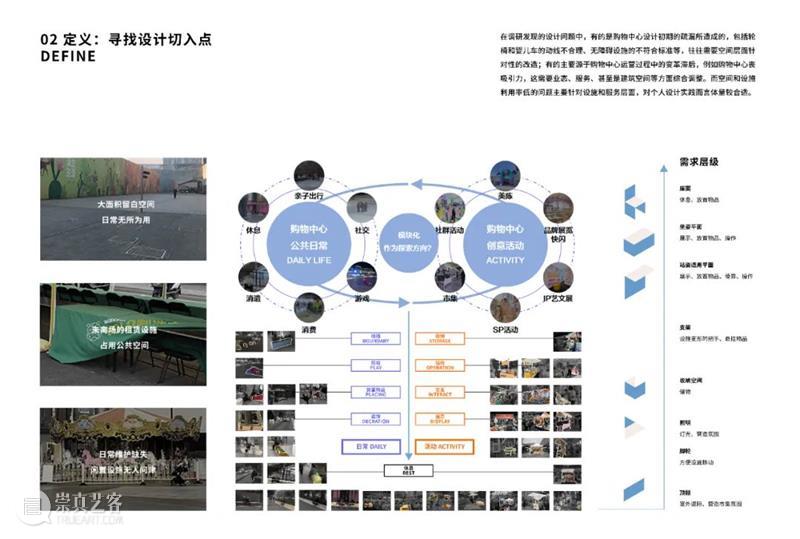

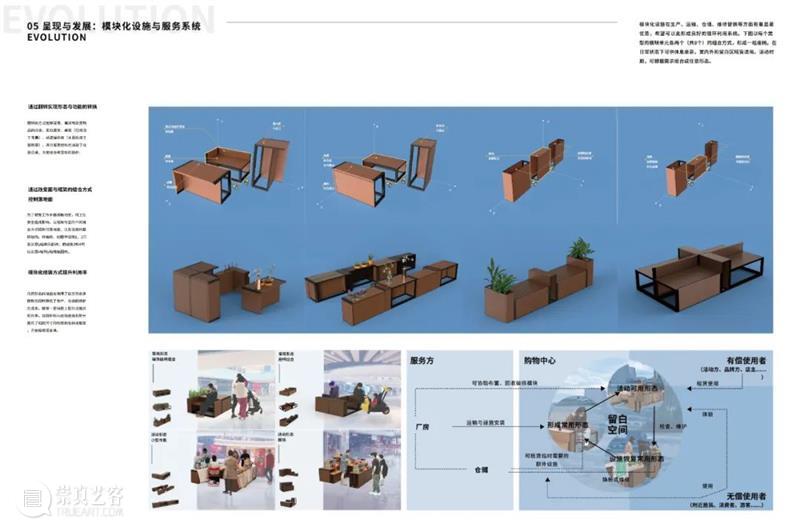

《购物中心模块化设施设计》

作者 / 叶婉纯

导师组 / 海军教授、李玉峰教授、张欣荣教授

作品基于购物中心生活化的设计实践研究,发现问题并尝试实践设计思维的工作方法定义问题、展开探索。模块化设施作为最终的推导结果,通过翻转和形态组合可以实现功能的切换和多场景的应用,应证了论文研究所提出的购物中心生活化设计需满足的包容性、系统性与差异性三点核心原则。希望以此为购物中心平衡公共生活与商业活动的关系、提升购物中心作为城市新生活空间的体验感,提供一种设计研究与创新的思路。

03

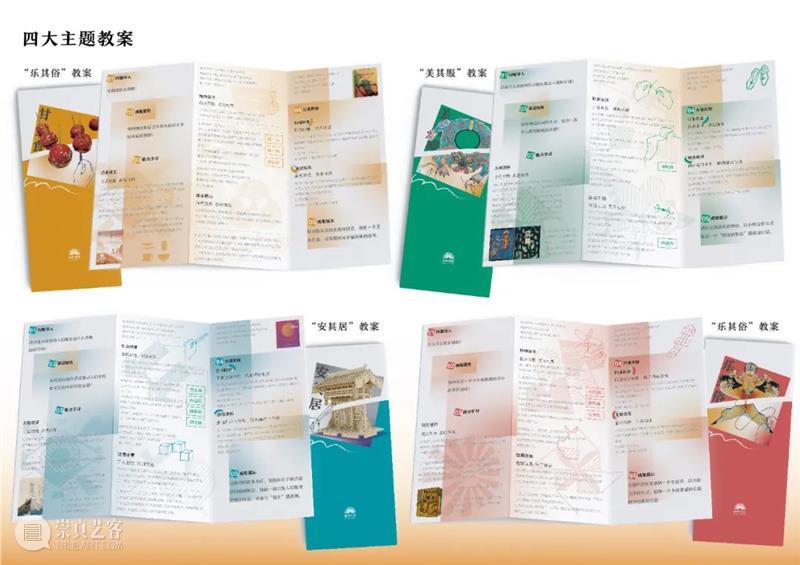

《造物有灵--都市教育营地模式设计》

作者 / 尚进

导师组 / 李玉峰教授、海军教授、张欣荣教授

本方案将“教育产业”作为历史街区更新切入点,旨在以都市营地教育促进历史街区“人、文”互动,以文化价值引领社会、生态和经济价值,实现综合价值最大化。以培养学生综合能力素养为核心,构建民间文化和民间艺术为特色的都市教育营地模式,包含七套教学模具、四大课程主题、十门课堂模块、八类课堂活动、四套课程教案。

交通工具设计研究

Transportation Design Research

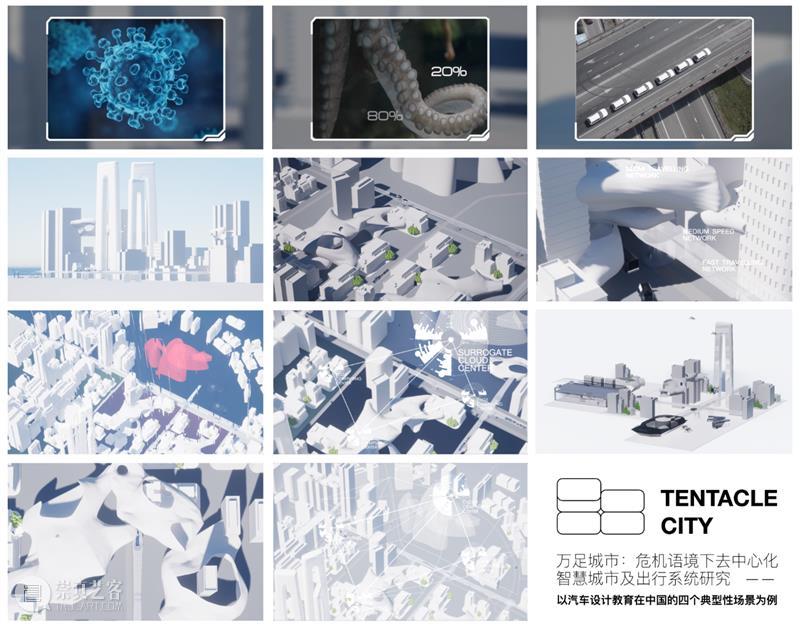

01

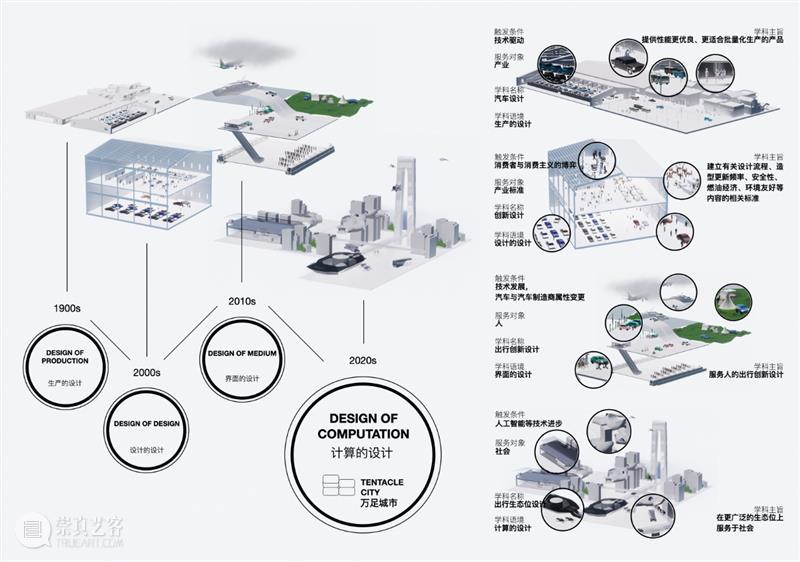

《万足城市|TENTACLE CITY:

危机语境下的去中心化智慧城市及出行系统》

作者 /王奂栋

导师组 /王选政教授、Marion Kiessling(德)

Kim Sung Yong(韩)

以汽车设计教育在中国的四个典型性场景为主要依据探讨汽车设计教育在设计历史语境变更过程中学科主旨与应用场景的变更,TENTACLE CITY万足城市是在应对危机的背景下以去中心化思路构建的智慧城市及出行生态系统,其既是研究中第四设计语境的具体设计呈现,亦是研究中汽车设计教育新面向与应用场景的典型标本。

社会创新设计研究

Social Design Research

01

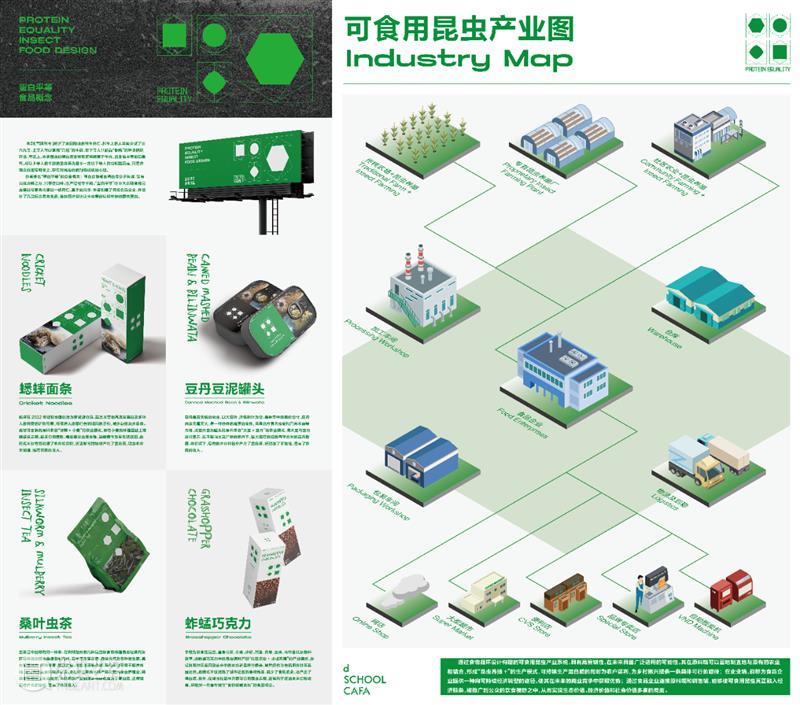

《蛋白平等》

作者 / 李雨桑

导师组 / 李卫教授、何君教授、王选政教授

蛋白质生产体系的扩张,造成了诸多环境问题,却仍不能满足人类的蛋白需求,如何可持续地生产蛋白质是食物体系面临的挑战。可食用昆虫蛋白含量高,碳足迹和水足迹低,是优质的替补蛋白。作品通过食物循环设计构建了一个具有可复制性的可食用昆虫产业系统,意在推动食物体系向可持续转型,实现生态、经济和社会价值的多赢。

02

《像素之砂|pixel’s replace of sand》

作者 / 王雪昂

导师组 / 何君教授、李卫教授、王选政教授

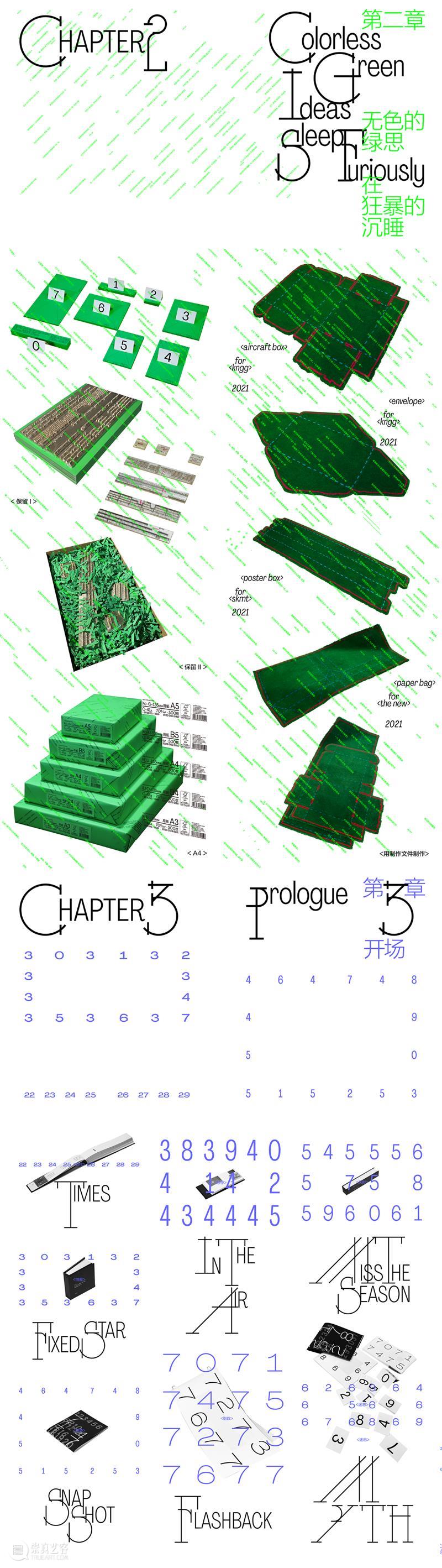

《像素之砂 pixel's replace of sand》分为三个章节,对应“时空与社群”“声音与影像”“行为与语言”三组关键词,将虚拟世界的实体杂志、真实世界的虚拟归档以一首歌和一段视频进行桥接。关注数字时代的真实之物,呈现一幅由真实与虚拟交融构成的诗意景观,并借此号召和鼓励更多的人参与到对二者的拼凑、再造、想象与反思中。

传统文字艺术设计研究

Research on Traditional Character Art Design

01

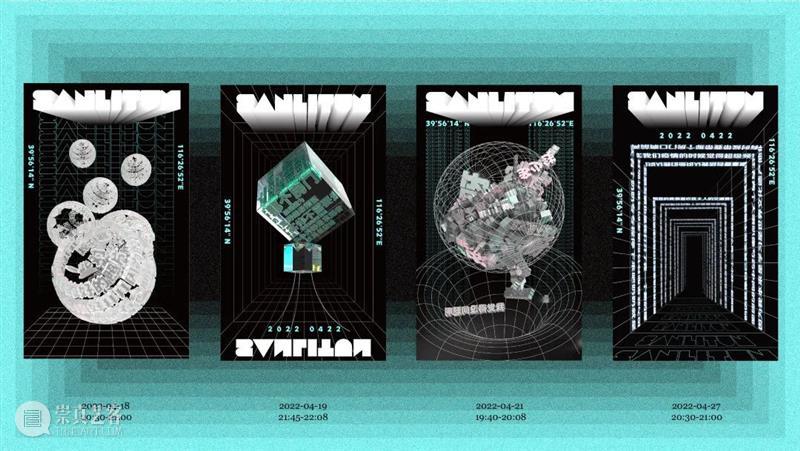

《AR实时动态文字景观》

作者 / 李夕林

导师组 / 王子源教授、周博副教授、

托马斯·卡斯特罗(外聘)

作品探讨了文字在AR(增强现实技术)环境下设计角色的转变:以北京三里屯为背景实时将环境语音转化为文字,以AR技术将文字渲染为实时文字景观,使文字信息携有特定的时间和区位特征并产生多维度的视觉呈现。联动环境因素对文字进行模型构建、并与真实环境中的文化符号扩展为多重感知的场景化表达,促成了公众的媒介性阅读。

02

《OpenType草书字体设计研究2022》

作者 / 张晁彬

导师组 / 王子源教授、周博副教授、

托马斯·卡斯特罗(外聘)

长久以来草书因其不羁的形态语言一直被排除于重在标准化的汉字正文系统之外。本研究首次将OpenType技术引入草书字体设计,为草书字体赋予“一即多”的单字变化及整体排版上更为直观和丰富的连绵书写、轴线摆动、体量对比等草书的章法特征,借助文字生产新技术尝试在现代汉字信息环境中对中国书写传统进借鉴和创新。

视觉设计研究

Visual Design Research

01

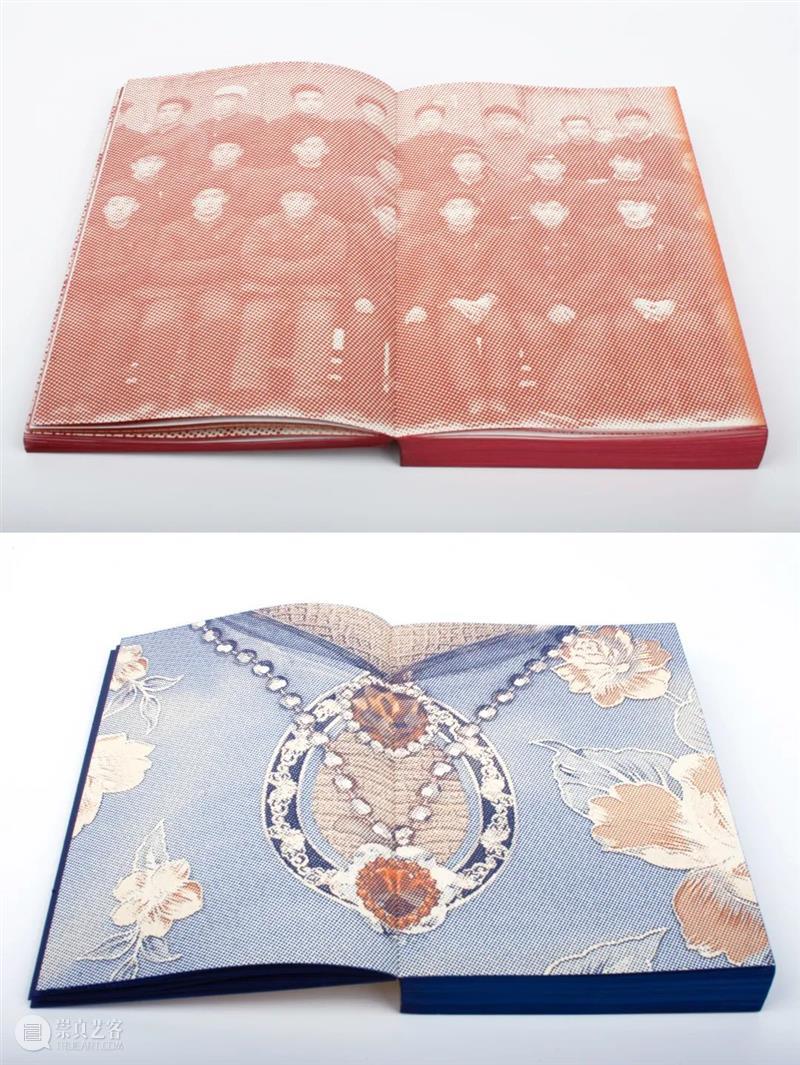

《木摇床-母体的延伸》

作者 / 艾克热木·艾尼瓦尔

导师组 / 杭海教授、肖勇教授、王子源教授

林存真教授、蒋华教授、何浩副教授、何君教授

木摇床是中国维吾尔、哈萨克等少数民族生活中常用的育儿工具。该作品的目的是,基于木摇床文化的研究,采用信息图形、书籍、装置相互结合的形式从多个角度向大众解释“木摇床是什么”。作品的两大部分包含着木摇床文化物质与精神层面的信息,主题物和关于女性、生命的想象之间的联系将作品的两大部分连接在一起,以此为理解木摇床提供新的视角点。

02

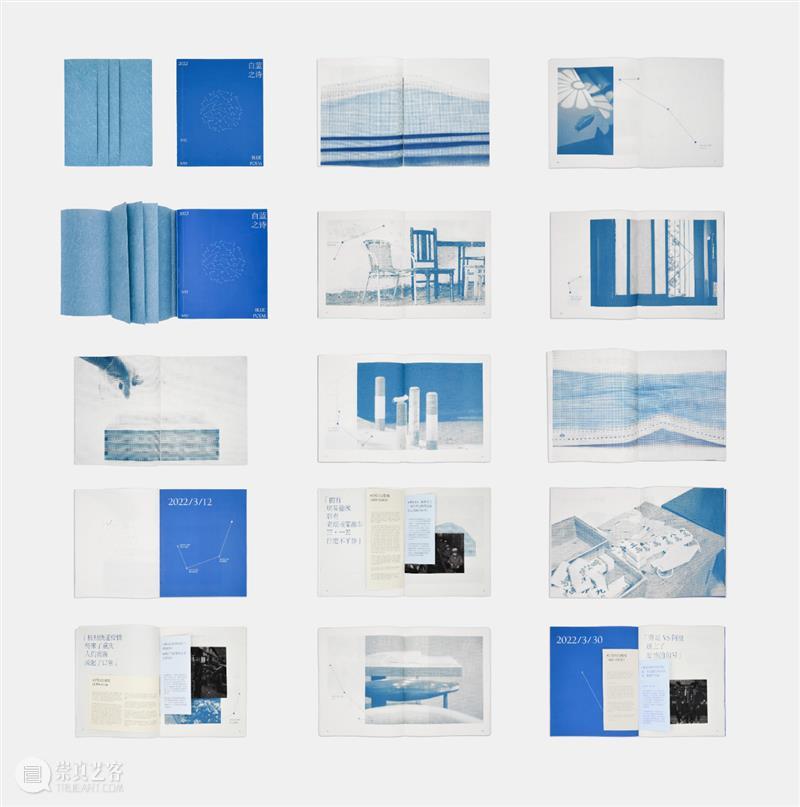

《蓝色记疫》

作者 / 唐潮

导师组 / 杭海教授、肖勇教授、王子源教授

林存真教授、蒋华教授、何浩副教授、何君教授

疫情三年,佩戴口罩成为了全民的集体记忆。口罩本该在使用后便成为遗弃物,但从3月12日开始,我收集了我在一个月中使用过的蓝色口罩,将其分别封印在三十个树脂当中,并附上相关信息,使日用的口罩成为了具有纪念意义和展示价值的标本。同时,我把个人的每日行动轨迹抽象成了三十个模件化图形,将口罩、轨迹图形、记录性图像等信息汇集成一册关于疫情的日常诗集,以新的视角展现疫情下的个人记忆。

03

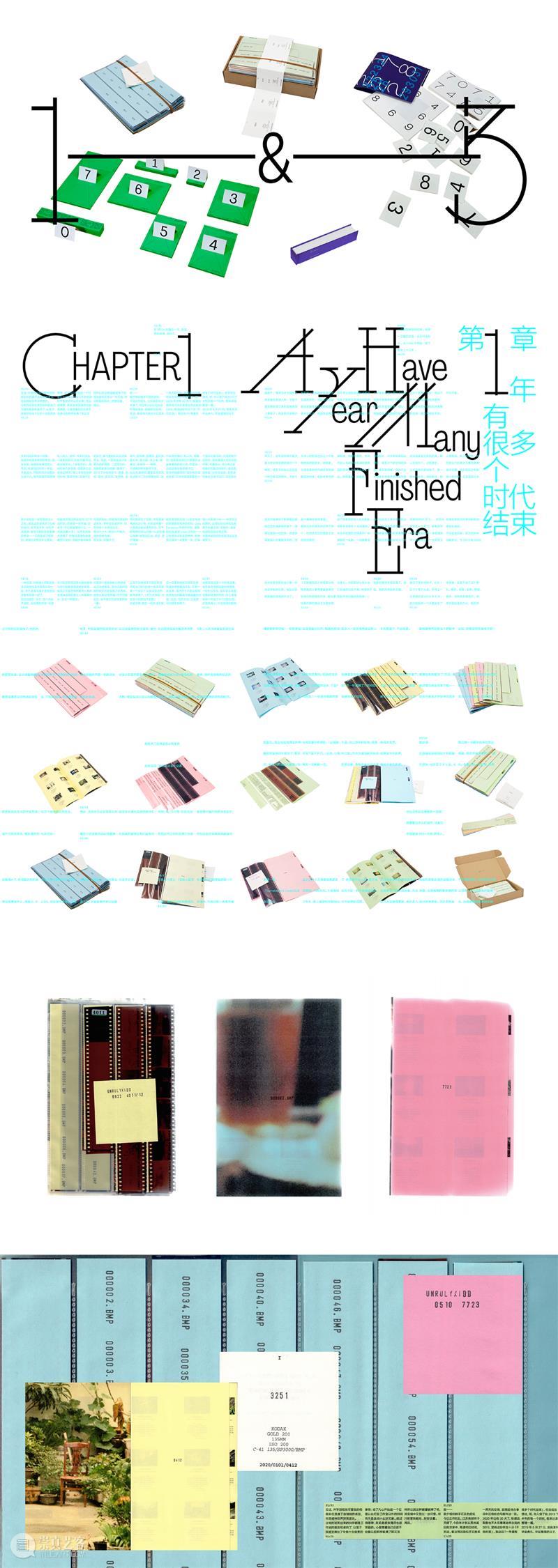

《1个和3个:(或未)完结的时代》

作者 / 吉子艺

导师组 / 何君教授、杭海教授、王子源教授

肖勇教授、林存真教授、蒋华教授、何浩副教授

时间知觉的丧失,是否存在锚点?

其实这是以日常物品与物像意义的淡出为参照的。结合文本、图像、影像,并用三种讲述方式:陈述、疑问、祈使;分别描述同一个:以“可分节的时代”为参照的个人微历史。

重新描述,重新发问,重新表态;企图针砭时弊、展现当下境遇的未决与混沌,以及对于“时间线”的概念更新。

其次是对于当下“内卷”趋势的隐喻;在“无法分节”的时代中,每一天的“知觉”都是“被重复”的,如此状态到底有无意义?如此重复是否能够让人们过好每一天?又是否可以从“混沌”中找到一些确切的“时间的刻度”······

04

《俗风纹韵》

作者 / 杨书雅

导师组 / 林存真教授、杭海教授、肖勇教授

王子源教授、蒋华教授、何浩副教授、何君教授

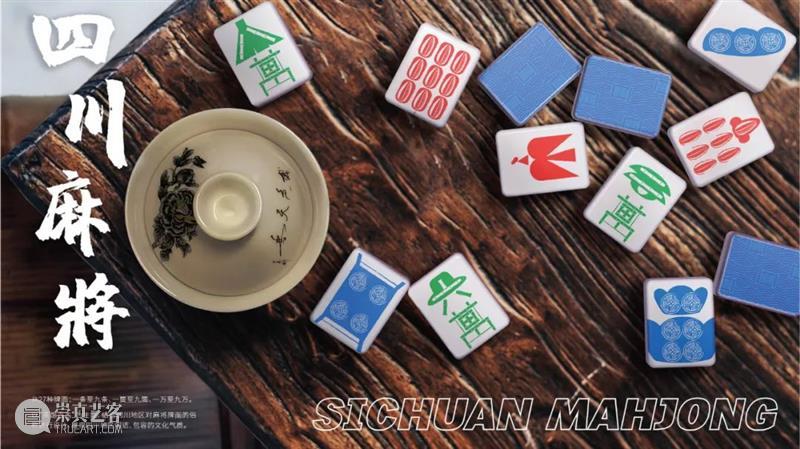

麻将是街头巷尾常见的游戏,麻将文化也是中国传统文化中的一部分,表现出了民俗性与地域性的特点。作品《俗风纹韵》以广东麻将、四川麻将为例,结合不同地域麻将游戏的种类、规则与地域历史文化背景进行地域性麻将纹样设计,以此来展现不同地域的麻将文化与社会风貌,提高麻将纹样设计的文化性,实现“立象尽意”的目的。

05

《知觉地景 | Perception Landscape》

作者 / 杨易洲

导师组 / 王子源教授、杭海教授、肖勇教授

林存真教授、蒋华教授、何浩副教授、何君教授

知觉地景 | Perception Landscape作为整体创作计划,VR虚拟空间为其中的分支。创作以大地艺术的视觉句法为研究基础,围绕“身体—图式—空间”所生成的诸多视觉现象展开,构造了一个具有多重视觉地层的境域化身体。运用数字技术与视觉转译将知觉共生于真实与虚拟,感知神经与自然经脉异化成为根茎、沙石与大气,数据化的知觉生成、弥散、附着,呈现出由知觉所装置的视觉艺术地景。

06

《星际旅行护照 Solpass》

作者 / 汤米

导师组 / 肖勇教授、杭海教授、王子源教授

林存真教授、蒋华副教授、何浩副教授、何君教授

观之未来,人类或已实现畅游星际、星际移民,星际遨游必不少通行证件。Solpass则是设计的未来星际旅行的概念护照。其以罗马太阳神命名,以传统护照为美学和实用灵感,嵌有高科技芯片,实现美观、实用和未来科技感。在浩瀚宇宙中,火星和月球是人类考虑最适宜生存的星球。本设计将以地球,火星,月球作为蓝本设计三。

07

《42°蜜》

作者 / 赵嘉伟

导师组 /肖勇教授、杭海教授、王子源教授

林存真教授、蒋华教授、何君教授、何浩副教授

乡村的设计怎么做?平面设计可以如何助力农民?在乡村振兴的时代背景下,作者基于对以上问题的思考,选取家乡的一位蜂农作为研究样本,通过分析实际问题并展开设计,希望通过品牌设计的力量,提升农民的经济效益。42°蜜,不仅是对蜂蜜纯度和品质的一个高标准,同时也是蜜蜂“辛勤劳作”和蜂农“匠人精神”的真实体现。

服务设计研究

Service Design Research

01

《理想共居》

作者 / 蒲海珊

导师组 / 海军教授、肖勇教授、孙聪教授

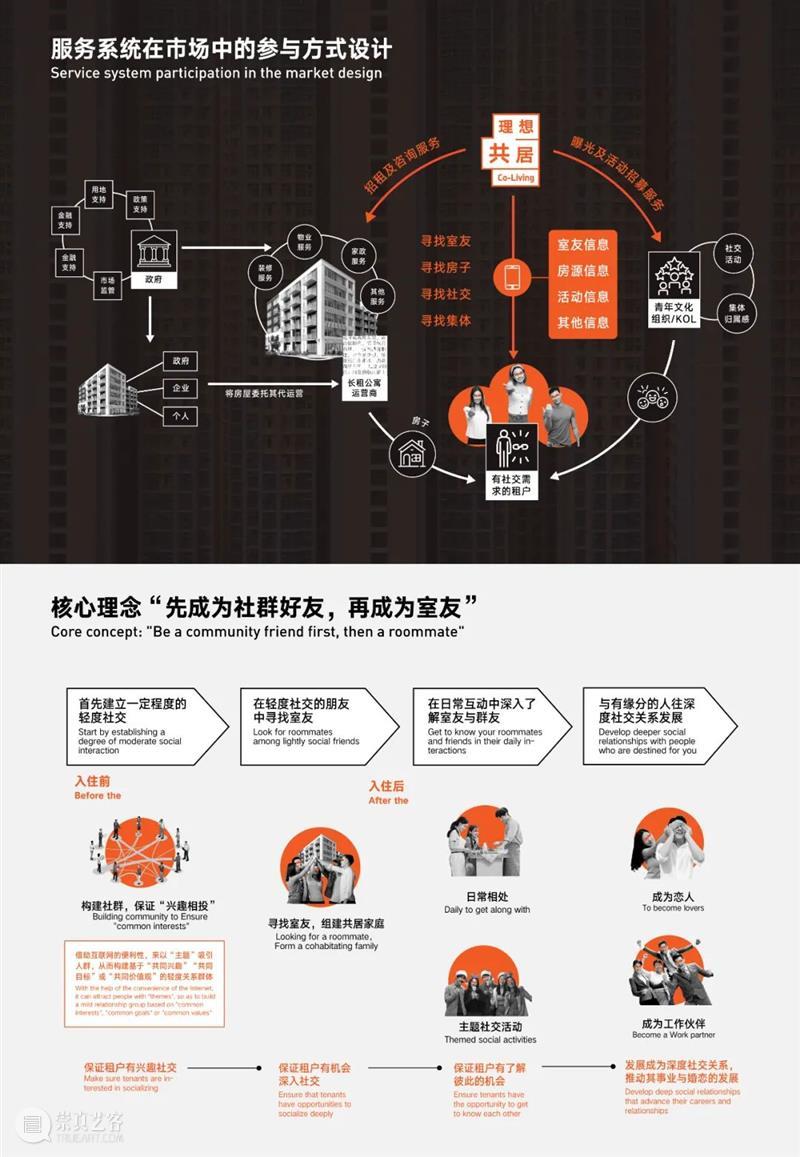

住房问题与社交问题当下正在困扰着大城市中的年轻人,我将长租公寓视为“社交产品”来展开研究与设计,希望长租公寓不仅是年轻人的容身之所,更是拓展社交圈子、丰富社交生活的媒介与载体。我发起“理想共居”研究项目,主张运用服务设计方法对长租公寓的服务模式进行创新,重点以“Co-Living”与“兴趣交友”为理念,探讨长租公寓社交功能的实现方式。提出了“目标租户集体参与空间设计”的理念,并邀请100个年轻人在元宇宙中打造了一所理想共居公寓。

02

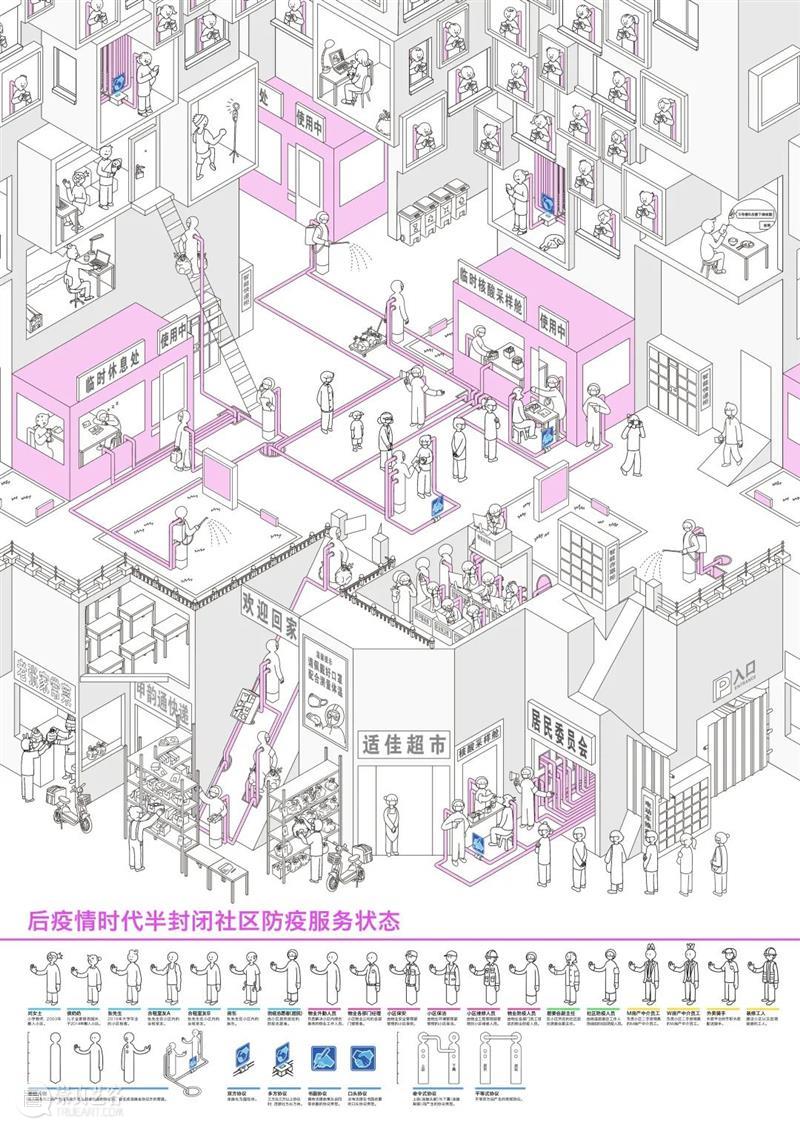

《后疫情时代社区服务系统》

作者 / 李展

导师组 / 肖勇教授、海军教授、孙聪教授

后疫情时代的到来改变了原有的社区生活模式,需要我们在常规生活状态与疫情防控状态间相互切换。原有的社区服务系统应对这些变化时稍显吃力。因此我基于对半封闭形式为主的商品房社区中居民生活与社区服务的发展历程的调研,以及对后疫情时代社区自组织现状与需求的调研,设计出基于防疫状态的后疫情时代半封闭社区服务系统,期望为未来的社区服务系统建设提供一种新的思路。

机器人科技与艺术研究

Research on Robot Technology and Art

01

《模仿游戏 | Imitation Game》

作者 / 李杭

导师组 / 陈小文教授、吕品昌教授、姚燕安(外聘)

王选政教授、钟栗铎(外聘)

《模仿游戏》是一件借助PoseNet人体姿态识别算法从而学习人类肢体语言的机器人装置艺术作品。作品主体是一个婴儿形态机器人,它可以识别并记录观众的肢体动作,通过算法驱动电机进行学习和模仿。随着数据集的拓展和算法的迭代,它将跟随观众学会更多的人类肢体语言。这件作品试图以这样一种戏谑的方式和荒诞的游戏感,启发人们重新思考机器智能背后的技术伦理问题。

生物艺术与科技研究

Bio Art and Technology Research

01

《守护者》

作者 / 富裕

导师组 / 陈小文教授、费俊教授

姚璐教授、Clive van Heerden(外聘)

每个人所接触到的第一批微生物是来自母亲阴道的乳酸菌,它们守护着婴儿的初生。同时,自然中的微生物也伴随着我们的成长,土壤细菌对缓解人类的负面情绪、维持心理健康有积极作用。装置中培养了来自母体的乳酸菌,塑造了女性的身体,并与土壤并存。视频展示与装置相应的母体与自然相结合的虚构场景,营造作品体验时的沉浸感。此时,“守护者”不仅代表了微生物,更映射了母体与自然身份的重叠。

02

《仲夏夜之梦2222》

作者 / 张羽洋

导师组 / 费俊教授、陈小文教授

姚璐教授、Clive van Heerden(外聘)

200年后,草木萧疏,人机混沌,那时的拉山徳或许是仿生人,密林早已荒芜,那个植物崇拜的时代,仅存的圣花被机器奉养,它神秘的花汁是人类信仰,化解着矛盾冲突,人类贪婪挣扎着汲取汁液,仿佛亵渎神明。作品由植物、营养液、植物生长灯、纱、沙、红外感应、树脂、金属、亚克力、电机等材料构成不同线索,用装置呈现一场实验戏剧,以生态观纬度建构莎翁《仲夏夜之梦》的未来演绎,试图探讨人与自然与技术的纠缠关系。

媒体艺术研究

Research on Digital Media Art

01

《情绪·涌动》

作者 / 陈昊男

导师组 / 程可槑教授、费俊教授、靳军教授

疫情时代下,居家隔离已逐渐常态化,作者试图基于心流理论的动态影像进行艺术创作,针对居家隔离者,通过数字媒体的手段将家中常见的7个场景转化成沉浸式影像空间,并结合自然疗愈法中的自然、冥想、音乐等元素,启发和引导隔离者进行自我情绪调节,着眼于可期的未来愿景,减轻消极情绪的侵扰,改善隔离者的情感体验,以保持更积极的心理状态。

02

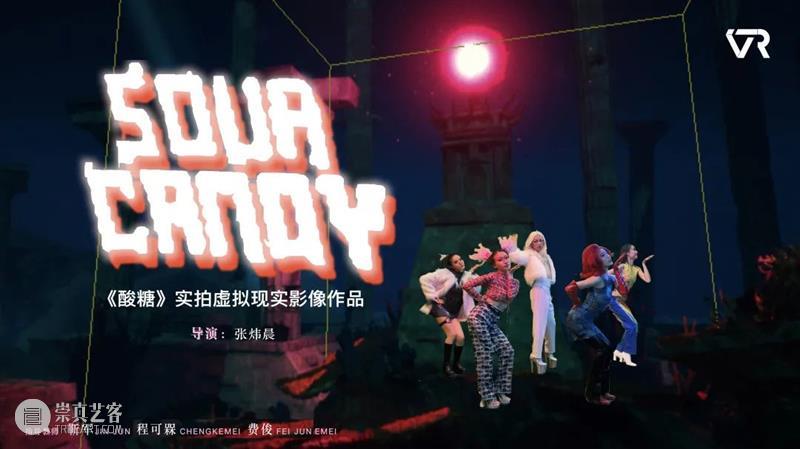

《酸糖 | Sour Candy》

实拍虚拟现实交互影像(VR MV)

作者 / 张炜晨

导师组 / 靳军教授、程可槑教授、费俊教授

作品以实拍技术在VR媒介的应用为研究。通过论文中对VR影像叙事方式的研究结论,创新性地将具有电影视听语言的实拍素材置入三维空间,利用VR媒介的交互与沉浸等特性,为用户带来奇异的视听体验。克服了实拍影像缺乏空间性的不足,弥补了当前VR影像的缺乏叙事性和叙事方式的问题,挖掘媒体艺术在VR媒介的新可能。

03

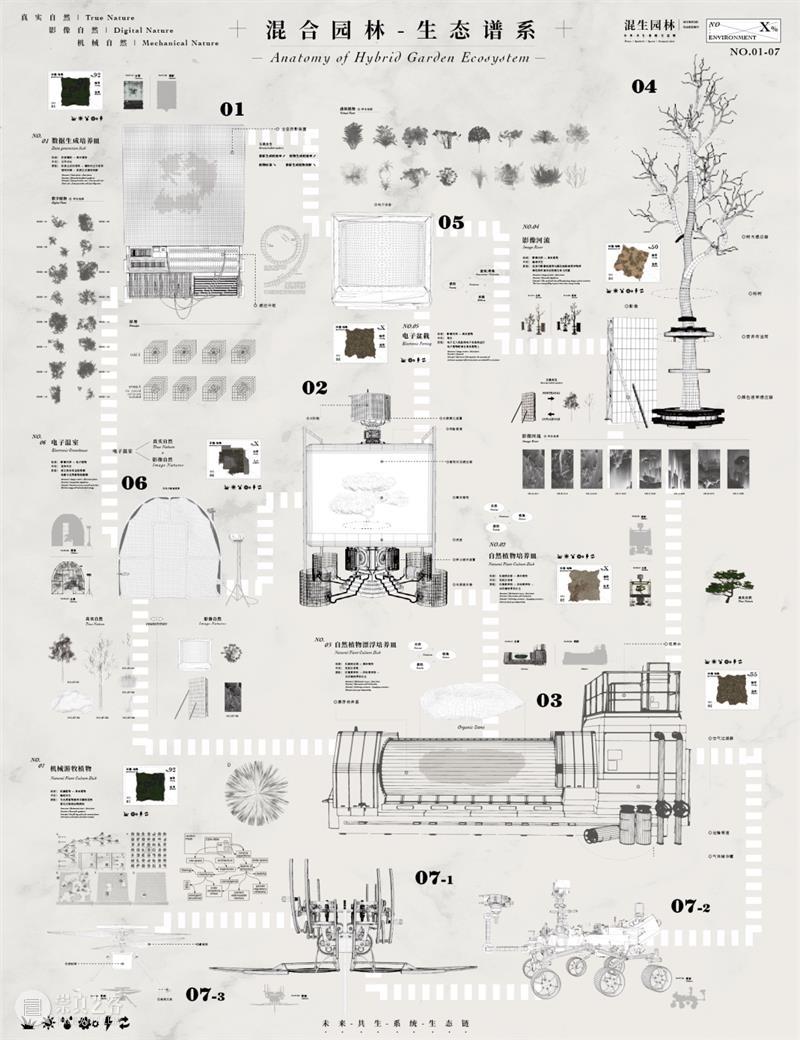

《混生园林 Hybrid Garden》

作者 / 何聪进

导师组 / 费俊教授、靳军教授、程可槑教授

混生园林Hybrid Garden尝试去构建未来不同系统之间的共生关系,作品由数字仿生植物、数字媒体景观、机械物理仿生植物、和自然植物构成。作品呈现出一种未来生态修复的设想,即便人类消失后这些系统还会维持生命。混生园林也在映射着当下生态被数字化包裹的情景,同时在表达一种数字生命系统之间的共生是否也是未来生命的一种共生方式。

04

《迷人的热度 | Social Data Fervor》

作者 / 刘桂羽

导师组 / 费俊教授、靳军教授、程可槑教授

作品通过一套可穿戴装置以及实时数据捕捉和远程交互方式建构了身体与社交媒体数据的“物理”链接,穿戴者社交媒体中的信息热度能量被实时的转化为物理身体能量,包裹身体的柔性装置随着信息热度的升降而膨胀或收缩,形成了对身体的挤压或释放张力,与此同时,身体对装置形成的反馈又会反向影响着一个同时存在于虚拟空间中的化身,激发出虚拟与现实、化身与肉身之间不断持续的能量循环。或许,抛弃作为固定身份形式的具身“自我”,并不意味着身体应摆脱它的器官,而是要重新组织为身体赋予意义的方式。

05

《一公里——九十年代儿童娱乐虚拟展览》

作者 / 段书亭

导师组 / 靳军教授、程可槑教授、费俊教授

以从家到学校的一公里路径为切入点,将路径当中的所见为核心展开设计,两点一线的路程中呈现的是小城中儿童的生活状态。游戏娱乐是关于童年的集体记忆,也是小伙伴之间情感的纽带,更是自我与他者的联系。在这条路径上,作者设置跳皮筋、打沙包、拍画片儿、滚铁环、露天电影等娱乐环节。设置观众做为观察者,一路上观看孩子们的娱乐活动。作品展示游戏在过去的某种状态与参与者的情绪,试图回答童年的集体记忆是如何形成的,反映一代人的生活状态及精神面貌。

06

《“我”在哪?》

作者 / 顾唐铭

导师组 / 靳军教授、程可槑教授、费俊教授

《“我”在哪?》是一件结合动作捕捉技术的灯光互动装置作品,以引导观众与观众之间产生实质性“交流”为出发点,识别多位观众之间的接触行为触发灯光交互,展开对身体消解现象的出现,在以前和在未来意义的思考…探索制造更多化身之外基于肉身的互动,制造现场的身体间多维度的体验,回到一种身体之间的互动。

摄影艺术研究

Art Photography Study

01

《格式化》

作者 / 裴燕妮

导师组 /林彤副教授、缪晓春教授、姚璐教授

王川教授、周岚教授、黄泽玺副教授、王龙江副教授

在拟像编码的世界中,每个人的存在都被代码所模仿,被格式化。作品《格式化》则是对此过程的模仿,它见证着人的缺席。而人存在的本质是获得了时间。从影像的角度看,将时间压缩后所呈现出来的便是一片虚无的光。时间按它的维度展开,光也随之均匀地投射在物体上,可以被人眼捕捉到。人的视觉系统所观看到的像,正是事物在时间中变化的结果。

02

《时间之间》

作者 / 邱洁翔

导师组 / 缪晓春教授、王川教授、姚璐教授

周岚教授、黄泽玺副教授、王龙江副教授、林彤副教授

本次创作是出于对个体生命时间流动的一种关注,随着成长我渐渐意识到时间流逝的不可逆性,而时间在身体中刻下的不仅仅是物理生命衰老的痕迹,也留下了精神生命衰老的痕迹。人们面孔当中下意识和习惯性的表情往往会成为其生命状态最真实的写照。我将镜头对准身边最亲密的家人,通过对不同年龄段的个体的刻画,来思考生命物理时间之间以及物理时间与抽象艺术时间之间的关系。

03

《海浪谷 ︳Ocean Waves》

作者 / 程立凡

导师组 / 缪晓春教授、王川教授、姚璐教授

周岚教授、黄泽玺副教授、王龙江副教授、林彤副教授

20世纪50年代以来出现的科技革命已在世界范围内发展成了迅猛的信息化浪潮。数据和人们的响应驱动着讯息不断翻涌,形成连绵起伏的巨浪。海浪这种随机、不可复制的自然现象将在这里被赋予意义。变化中的曲线体现着底层数据的运动轨迹,演化为跌宕起伏的信息浪潮。让我们在浪潮中激荡,从视听觉多重维度感受信息之美。

04

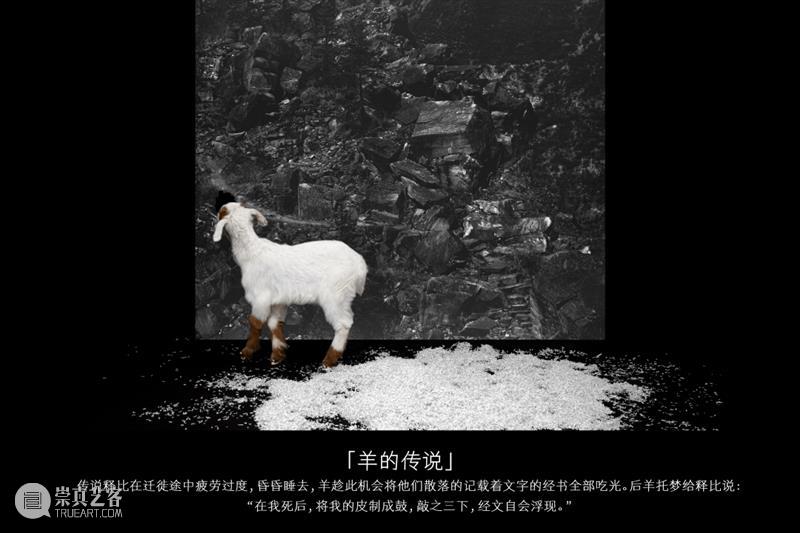

《寻羌》

作者 / 王明婧

导师组 / 王川教授、缪晓春教授、姚璐教授

周岚教授、黄泽玺副教授、王龙江副教授、林彤副教授

身为羌族,我带着对“塑造羌族形象”的创作目的回到家乡,试着以旁观者的身份观察今天的羌族,发现该民族发生了巨变。由此,我的关注点从观察现代羌族转到研究古老的羌族,拍摄方式由纪实拍摄转为室内实拍。通过对本民族文化的再熟悉,找出我认为最能代表羌族形象的“物”,尝试以一种符合逻辑的个人视角去塑造心中的羌族形象,以此展示出与该民族相关的独特文化和古老传说。

05

《日常仪式》

作者 / 张欣

导师组 /王川教授、缪晓春教授、姚璐教授

周岚教授、黄泽玺副教授、王龙江副教授、林彤副教授

在日常生活中随处可见的景象,它们看似普通,但实际上已因为人类的介入发生着翻天覆地的变化。它们似乎预示着一个美好的生活,但其所带来的长远后果是喜是忧却仍旧是未知的。我希望我们能从世俗的喧闹中回过身来,以人类的身份去反思我们对大地和社会所作的改变。

动态叙事研究

Dynamic Narrative Research

01

《小青柑》

作者 / 方叙涵

导师组 / 程可槑教授、缪晓春教授

王竞(外聘)、Isable Herguera(外聘)

小青柑茶叶作为贯穿母女二人漫长岁月的线索,在不可避免的成长与老去里成为温暖的记忆点。动画为母亲过去二十年回忆里总结的五个关键词:小青柑、搭房子、成长、对手指、去远方,内容讲述母亲在搭建女儿赠送的小屋模型里看到的曾经的点滴。多年以来,事事句句,都在一杯小青柑里。

02

《我不在那儿》

作者 / 李江南

导师组 / 程可槑教授、缪晓春教授

伪纪实影像模糊了我们对真实的记忆和认知。剪切、拼贴和伪造,当我们用AI技术对不同时期、不同形式的画家的创作进行模仿,并将这些画作整理和联系起来,是否可以在历史中编造一个故事,创造一个虚构的形象,伪造一个仿佛早已存在的“符号”。语言的隔阂、深度“伪造”的图像,我们可以模糊真实与虚构的界限。

产品设计研究

Product Design Research

01

《能量波谱》

作者 / 李洋

导师组 / 李卫教授、赵斌副教授

《能量波谱》是一组由机械动能驱动的自发电互动装置,观众通过机械运动产生电能,再由装置转换成微妙的视觉、听觉呈现。系统将参与者产生的能量通过波的形式随机触发,生成的动态波动矩阵演绎成一组视觉波谱。旨在引导大众反思我们对于化石能源的过度依赖,启发社会深入挖掘新能源在艺术装置领域的潜力。

02

《遇》

作者 / 杨海莎

导师组 / 赵斌副教授、李卫教授

本作品以《遇》为题,包含三个创作系列“阈”、“育”、“欲”。人生即为偶然与必然的相遇。该系列尝试以低语境时尚与现代的表现方式,阐释女性生命中的欲望、仪式与意识自由之间的矛盾与挣扎。同时融入中国传统含蓄隐喻的设计语素,将香藏于蜡中,将生杀爱欲藏于燃烧的热烈绝望中。燃尽的烛台,是残炙,也是丰碑。

03

《为衰变而设计的表面》

作者 / 朱静璇

导师组 / 赵斌副教授、李卫教授

当下自动化似乎成为现代性的标志,一味追求则会引发产品分化和行为固化等问题,需要一种维修型的智慧来提升产品对外来信息的敏感度。其中衰变和偶然性使用是人们还未注意到的边际化空间,如果将衰变作为重构物质关系的手段而不是产品中不良的部分,则会给产品带来弹性化响应空间。

作品选取磨损、氧化、削减、变色等具代表性的衰变带入设计中,利用相似的材料工艺进行替换。在产品结束生命周期之后,衰变的表面仍能保留产品的可用性,引导更多未决定的使用方式。

时装艺术研究

Fashion Art Study

01

《衍生》/《DERIVE》

作者 / 元徕

导师组 / 吕越教授、宋协伟教授

设计是基于人们需求基础上的衍生,AI构架下,立足于多维度时装设计的思考和计算机的技术演化,迭代出变化多种式样的服饰。为探索新的可能性的实验性作品。

02

《文》

作者 / 郑程元

导师组 / 吕越教授、李宁副教授、强勇教授

汉字是中华五千年文明的瑰宝,汉字承载着中华民族的智慧与浪漫,传承与创造,璀璨与时尚。《文》以汉字之象,制以服装。以汉字“春乐富贵福寿喜”的“音形意象”进行模件化分解与服装语言解构。“始制文字,乃服衣裳”,“文”与“服”是文明的传承见证。字中有意,服中有象,以服装演绎文字,承载喜悦,以文乐衣。

汉字是中华五千年文明的瑰宝,汉字承载着中华民族的智慧与浪漫,传承与创造,璀璨与时尚。《文》以汉字之象,制以服装。以汉字“春乐富贵福寿喜”的“音形意象”进行模件化分解与服装语言解构。“始制文字,乃服衣裳”,“文”与“服”是文明的传承见证。字中有意,服中有象,以服装演绎文字,承载喜悦,以文乐衣。

首饰艺术研究

Jewelry Art Research

01

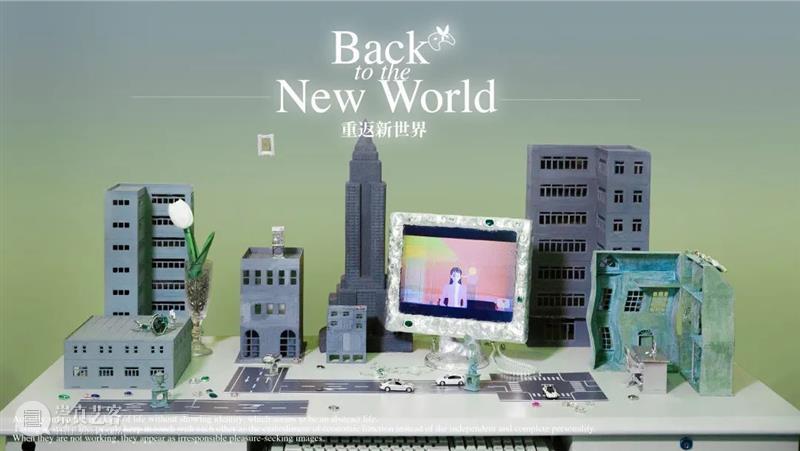

《重返新世界》

作者 / 陈冠男

导师组 / 滕菲教授、李湜(外聘)、周洁(外聘)

作品来源于介于虚拟空间和真实空间中的首饰的思考,借由大富翁卡牌游戏的形式来体现参与者对于虚拟空间与真实空间的彼此侵占。大富翁游戏又名垄断,1904年伊丽莎白玛姬受经济学家亨利乔治《进步与贫困》一书的启发设计而来,游戏玩家通过购买土地收取租金等方式迫使对手倾家荡产,获得最终胜利。借由游戏的逻辑,对首饰的创作逻辑展开新的设想。当首饰的佩戴行为从桌上的首饰游戏走向屏幕,走向城市,真实与虚拟之间构成了首饰更庞大的空间和尺度。作品构建的是一个无限大的虚拟空间,不仅是物理层面的实体构架,而是一种人在虚拟空间所搭建的关系。

02

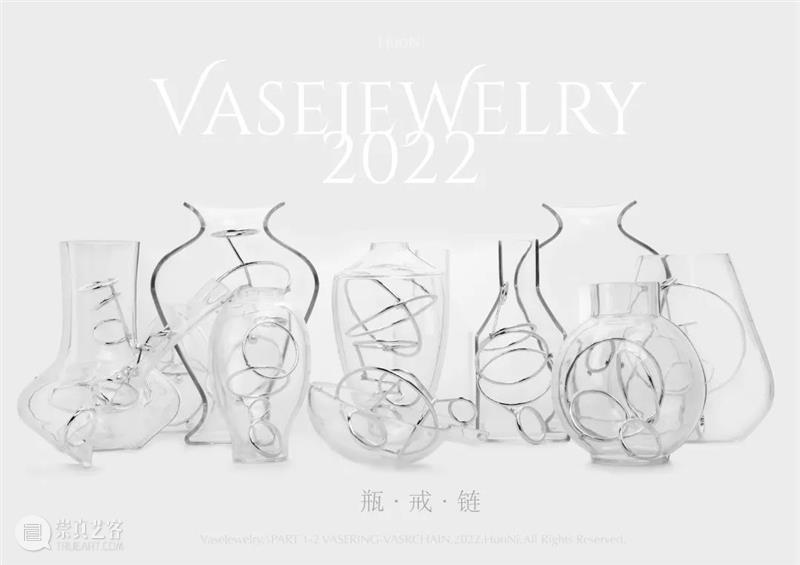

《瓶·戒·链|Vase·Ring·Chain》

作者 / 霍霓

导师组 / 滕菲教授、李湜(外聘)、周洁(外聘)

在当代背景下,空间已不再是一个固定的“容器”,而是人类生存的途径, 一个完全开放、充满想象的空间。作品以花瓶为切入点,以容器作为原型机制与首饰相联系,从花瓶内的虚到外在的实,从内部空间到其外形,作品都从无限的、 固定的,以作者设计的一种方法,借由几何式的解构,发展出可以无限变化的形态。

03

《风中 水上 云里》

作者 / 司晓桐

导师组 / 滕菲教授、李湜(外聘)、周洁(外聘)

羽毛是来自“天堂的碎片”,在一些佩戴羽毛首饰的部落中,羽毛代表与天空的连接,他们认为羽毛是来自天空之神的旨意,具有独特的感知能力,当一个人佩戴羽毛头饰时,便能和灵魂进行交流。作品由身体感知出发,佩戴者与自然共同参与其中,选取羽毛为身体创造感官的延伸,并结合自然的声音通过触觉和听觉带领身体来感知自然,探寻身体与自然的无形对话。

04

《1.2米|1.2 meters》

作者 / 胡贝

导师组 / 滕菲教授、李湜(外聘)、周洁(外聘)

2020年全球疫情以来,人与人之间保持社交距离成了生存新常态。但我们渴望超越“1.2米”的社交距离, 让生活回归原本的自由自在、坦然相对,《1.2米》的灵感来源于此。这是一件智能交互时尚配饰作品,有多种配戴方式。当配戴者与友人、路人之间小于“1.2米”社交距离时,交互感应就会由暗渐亮,伴随着的节奏婉如呼吸,观者可以理解为一份友善的提醒,但更能感受到的是一种律动的温暖, 如生命之光点亮我们的心灵。

05

《生花》

作者 / 王明雪

导师组 / 滕菲教授、李湜(外聘)、周洁(外聘)

花与首饰在历史中的共生关系使花无法逃脱“美”的牢笼。我希望从个体记忆出发,将“生花”的过程当作散文来书写:反驳虚伪的故事、击碎刻板的印象、剥开被美化的苦痛,以粗糙而朴素的劳作呈现野蛮的、锋利的、不息的、复杂的花。并将佩花的行为视作与花的对话,使被话语覆盖的花获得重生的可能。

智能科技与可穿戴设计研究

Wearable Intelligent Technology Design Research

01

《附行 |Melting Myth》

作者 / 宫一宁

导师组 / 费俊教授、陈小文教授、

滕菲教授、吕越教授

现代家庭植物培养基质中参杂了大量的工业甚至家装通用材质,此时,泥土不再是自然的泥土,人造物也不是自然的威胁,形成了一种源于日常的合成自然。我们现在所看到的环保与生态材料往往是由易降解为目的设计,而在现实中,混合的状态成为日常,甚至更优。作品试着提供一种新的视角去面对侵入日常的,人与自然深度共生,探讨植物和人类身体之间建构具身性共生关系的可能,通过将智能感知、人造材料与植物培育相结合,可穿戴装置创建出附着于身体的、人植共生的可持续动力循环系统,身体的行为成为植物灌溉的动能,而植物的培育又能为人类带来情绪调节等自然能量。

02

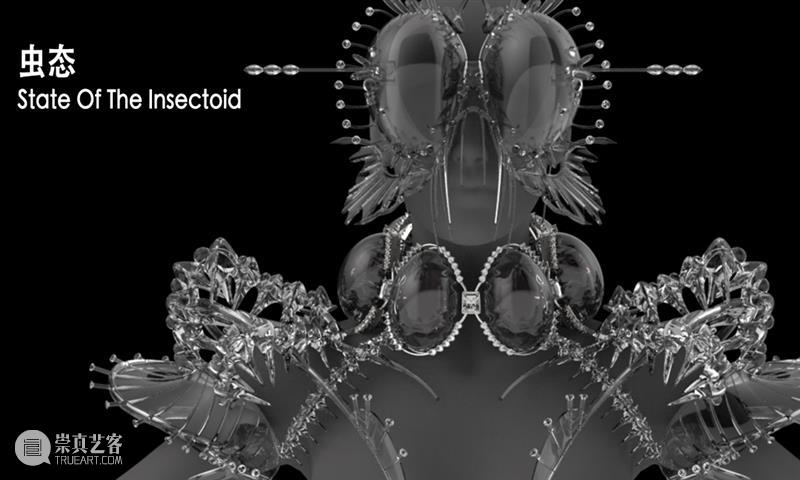

《虫态|State of The Insectoid》

作者 / 苏扬

导师组 /滕菲教授、陈小文教授、

费俊教授、吕越教授

动物比人在自然中存在的更久,他们给智能穿戴设计领域很多启示。技术的发展似乎逐渐使我们远离真实的自然,而智能穿戴正融合肉身成为我们的“器官”。人类对自然的迷恋是进化遗留的本能,或许我们在反思技术规训身体的同时是否可以利用技术的加持使肉体重返自然。虫态身体,思考利用智能穿戴构建身体与自然的连接。

未来生活方式研究

Research on Future Lifestyle

01

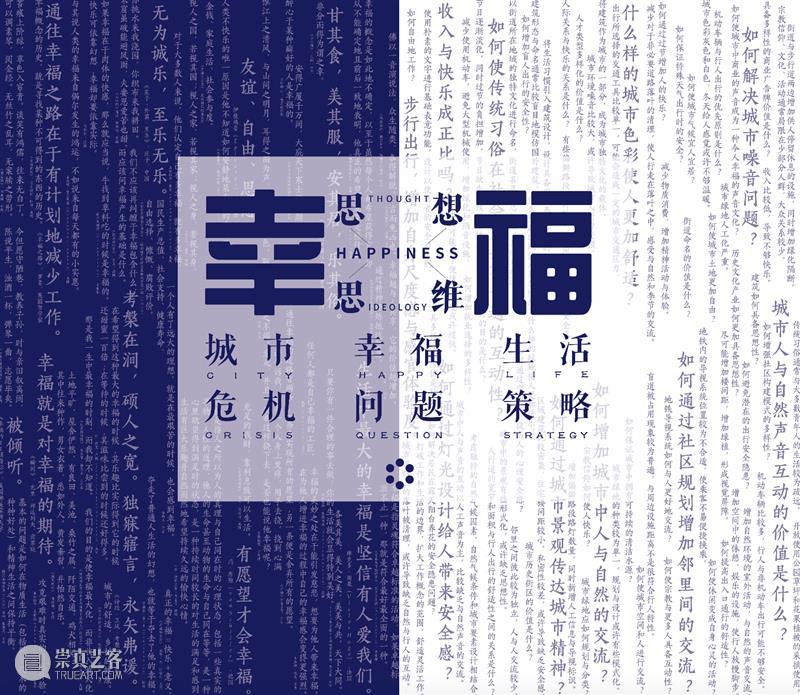

《幸福的思想与思维》

作者 / 李子阳

导师组 / 李玉峰教授、王子源教授

幸福的观念与概念是什么?城市发展的方向与目的是什么?城市幸福生活规划的方法是什么?

本研究以100条幸福观念为研究的基础原型,通过思考与阐释,形成幸福思维与思想。以12种原则与标准作为幸福生活类型化阐释,构建城市幸福生活的理论工具模型,揭示城市危机,发现系统问题,探讨幸福未来。

02

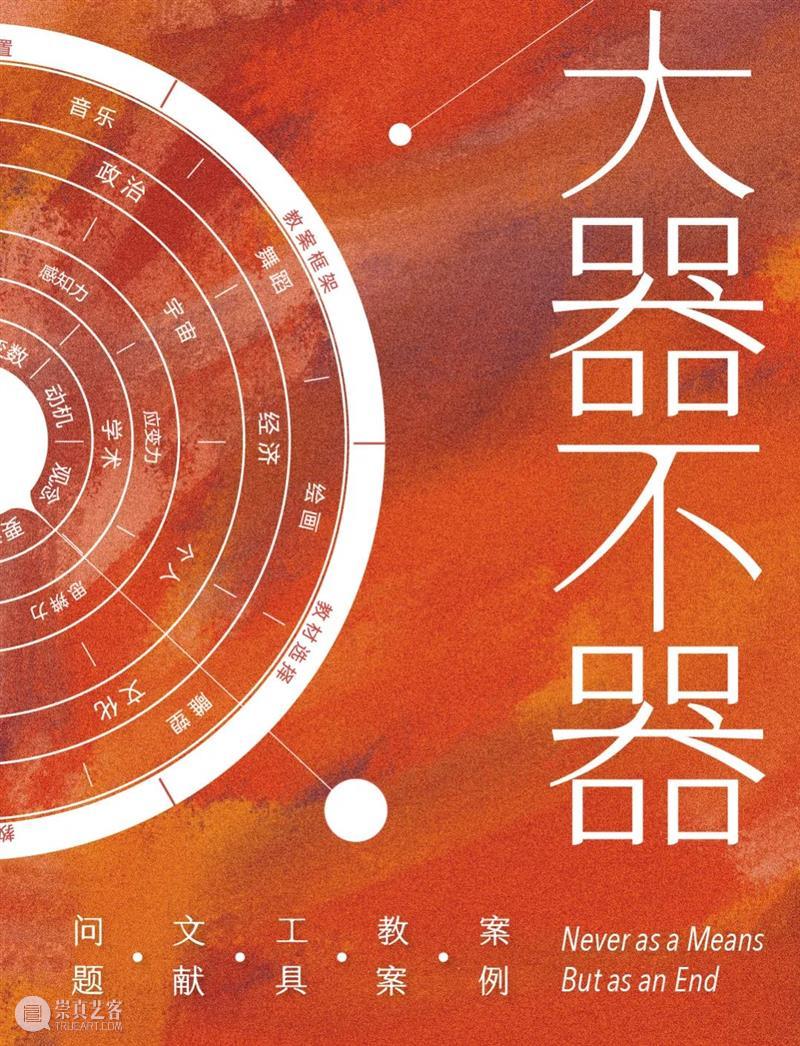

《大器不器——未来设计教育通识课程系统设计》

作者 / 孙启超

导师组 / 李玉峰教授、王子源教授

如何培养未来型设计人才?本研究从中国传统智慧中获得灵感,结合道家“大器晚成”与儒家“君子不器”之思想,提出“大器不器”的未来教育观念,完成文献整理、案例分析、问题提出、思维模型与实践教案五套成果,以博雅精专为原则,构建未来设计人才素养结构与类型概念,探讨设计教育通识课程的创新思维与教学模式。

03

《Birthday Live》

作者 / 崔群琳

导师组 / 王子源教授、李玉峰教授

伴随着社会技术环境的变迁,虚拟和真实可能会发生完全的融合。毕业设计项目即在探索生活仪式虚拟化的可能。仪式做为现实生活的重要节点,而对于虚拟仪式的设想既是产品服务,也是一种设计的方法论:追求真正的在场临场,注重激发表演,技术归于无形的沉浸体验。

Birthday Live是以“生日”这一年轻人最广泛的活动做为思辨性设计实践的对象而设计虚拟仪式,梳理仪式程序,赋予仪式体验,并以一套软件硬件相结合的产品提供远程生日派对的庆祝服务。

04

#元宇宙#

作者 / 于清源

导师组 / 王子源教授、李玉峰教授

项目探讨了设计的内容制造、文本生成及话语共振等问题:以“元宇宙”为关键词网络爬取2022年部分微博内容进行编辑和设计。项目成果的两本书籍分别以文本语境和词频分析为线索,实现对“元宇宙”概念社交媒体的自动阐释和对照。读者可以标注出个人视角下的“元宇宙”阐释文本,形成书籍的二次文本,促成公众与个人话语的共振。

设计管理研究

Design Management Research

01

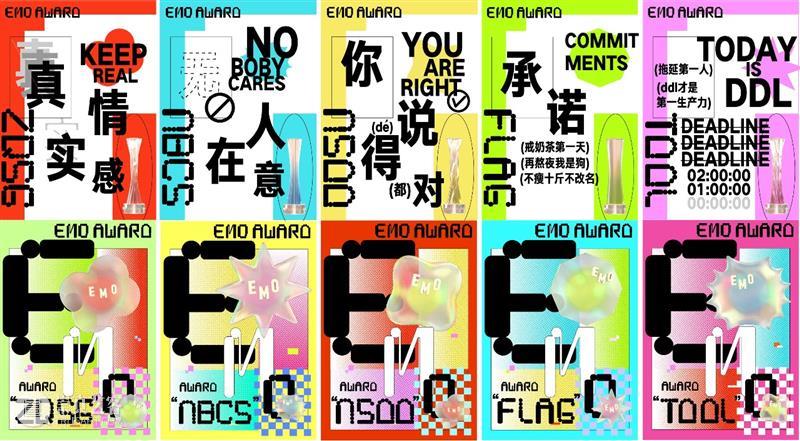

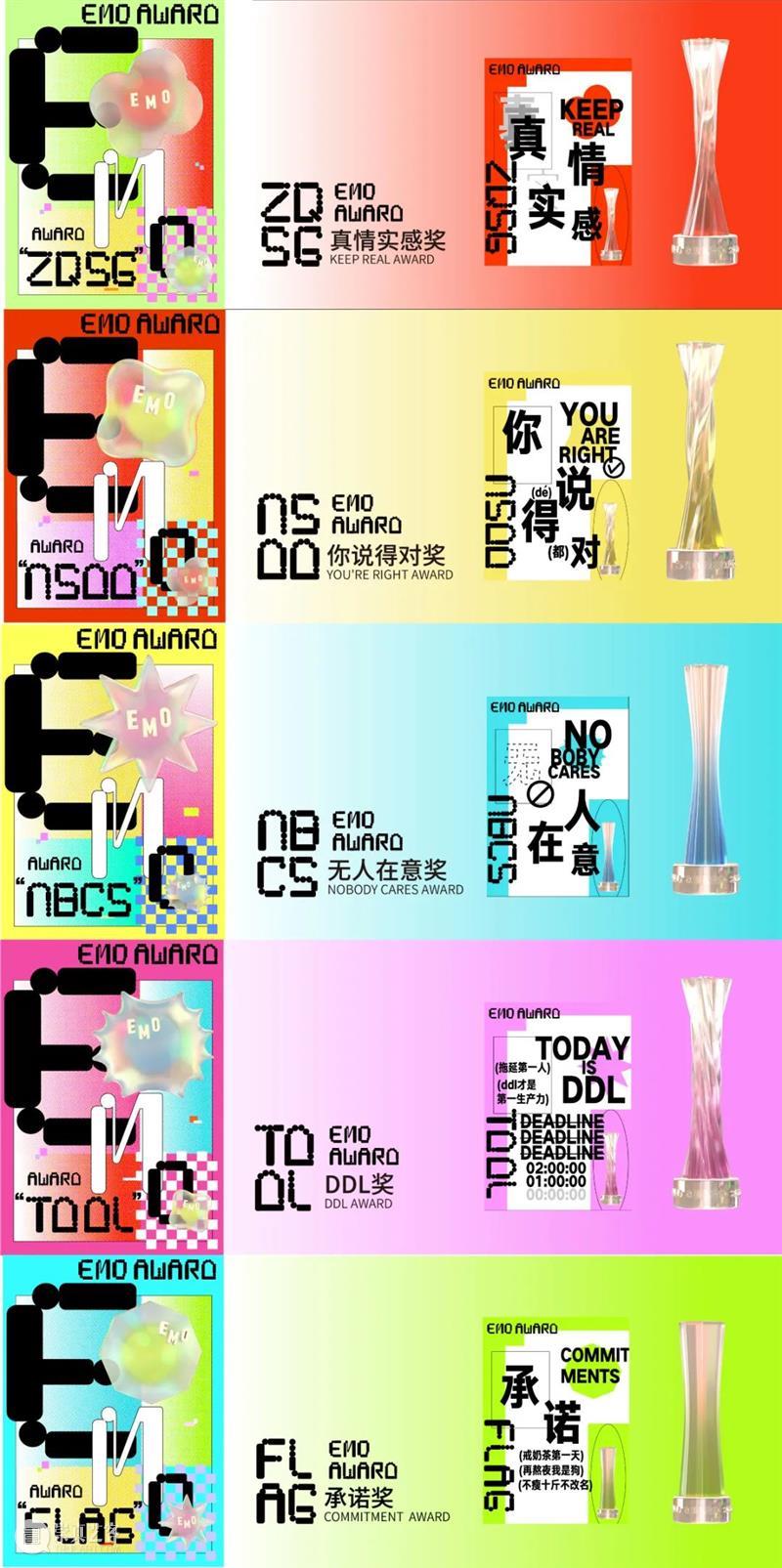

《仪式抵抗 | Emo Award》

作者 / 冯冰

导师组 / 海军教授、李卫教授、邵建伟(外聘)

现实世界复杂的精神压力使公众陷入一种后现代的情感表达危机。“emo”作为其中一种自嘲式的表达,用娱乐化的语言概括地表述自己当下的情绪,引发了广泛地情感共鸣,毫无疑问也掩盖了个体的真实情感表达。作者基于emo的情感表达机制,注重其仪式化的表达寓意,设计Emo Award品牌,并通过构建虚拟仪式,基于普遍性的emo的成因设置相关奖项并以视觉化呈现,探析当代emo群像,探寻缓解当下公众的负面情绪的新方式。

设计文献情报研究

Research on Design Document and Information

01

《i novel》

作者 / 黄昔妤

导师组 / 周博副教授、蒋华教授、李玉峰教授

“Do the write thing.”作为“私设计”概念引导下的实践项目,作者从自身经验出发,以轻松愉悦的形式集结生活中琐碎的日常之物,将易逝的瞬间定格为永恒的烁光。当图形成为某种信仰的主体时,个体的、人类特有的感性将如此呈现。这是一首浪漫的图形诗歌,以献给我们每个人所需面对的那些形而上的长夜。

02

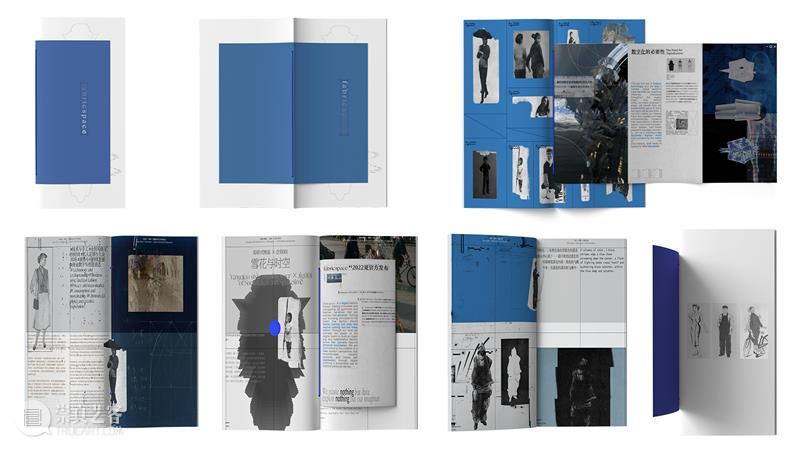

《构造之间|Fabric Space》

作者 / 钟婼嫘

导师组 / 周博副教授、李玉峰教授、蒋华教授

织物(fabric)一指服装材料,二指一种结构,解释时间与空间的构成。

视觉媒介中的服装,是一种经过编辑的符号,理想中“人”的第二表皮,而非真实服装。作品将1950年代纸媒中的流行服装再设计为虚拟服装,以技术连接今日的时尚语义。并将虚拟服装视为一种当代的理想视觉符号,表现其对虚拟社交中各个类群的意义,反思后疫情时代,被媒介所侵占的日常生活中,非真实的时尚景观和虚拟经济。

文化遗产设计研究

Cultural Heritage Design Study

01

《衣象》

作者 / 高艺桐

导师组 / 杭海教授、林存真教授、

王川教授、赵斌副教授

“衣为人之象,象为人之衣”,故为“衣象”。个人无法看到自己的形象,只能观察群体的着装。因此,或可说现实世界中人们的形象,正如「纸衣」的构成,实是一种想象。通过“火”和“焰”喻示集体时代和自媒体时代中个人与群体的关系,以纸为介,于集体中找寻自我,于自我中反思集体。

02

《飘色》

作者 / 杨清芮

导师组 / 杭海教授、王川教授、

林存真教授、赵斌副教授

作品受到“飘色”的设计启发创作而成。同时,飘色也指代在异乡漂泊的年轻人。他们和榕树气根一样,它一边受原树的影响,一边在与树干保持着距离而成长。飘是为了往下扎根,也是为了向上、出人头地,过上更好的生活。我采访了13个漂泊的95后汇集成书;而木质手摇装置表达的是榕树,也是飘泊奋斗的人。

03

《白》

作者 / 阳涛

导师组 / 杭海教授、王川教授、

林存真教授、赵斌副教授

为了保证行书字体在多种媒介下的显示,在字库开发中需要减少笔画连接线的干扰。我尝试通过负空间延续笔画的形态来保证笔画的动势和顺承关系的衔接。由此我注意到负空间这个看似虚空的元素。它在行书字体设计中也能被视为笔画的一部分,这也是行书字体的一个特别之处。于是,在毕业设计中我将负空间看作正向元素进行研究和再设计来呈现行书字库设计中这个不被看见的部分,以此与论文中行书字库的创作和研究相互补充。

04

《元形•源绪》

作者 / 陈亚萍

导师组 / 林存真教授、杭海教授、

王川教授、赵斌副教授

从数字孪生、数字原生到虚实共生,现实与虚拟不断融合,时装也变得多元化。未来,当数字化时装成为生命的有机体,身体的一部分时,具有了怒、喜、思、悲、恐五种情绪,结合中国传统五行中木、火、土、金、水的生命形态,通过情绪由内而外生发的五色,即青、红、黄、白、黑,探讨在新的语境下,面对千禧一代和Z世代的网络原住民,传统文化在当下的继承、发展及多元的表达。

宣传部 李标/视频

本期编辑/何逸凡

主编 / 何一沙

责编 / 吴靖

识别二维码,关注我们

< 预约参观

中央美术学院美术馆

< 微信公众平台

中央美术学院美术馆

< 官方微博账号

中央美术学院美术馆

< 抖音官方账号

Cafam

< 快手官方账号

CAFAMuseum

< 官方网站

www.cafamuseum.org

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享