从内在而生成的异世界

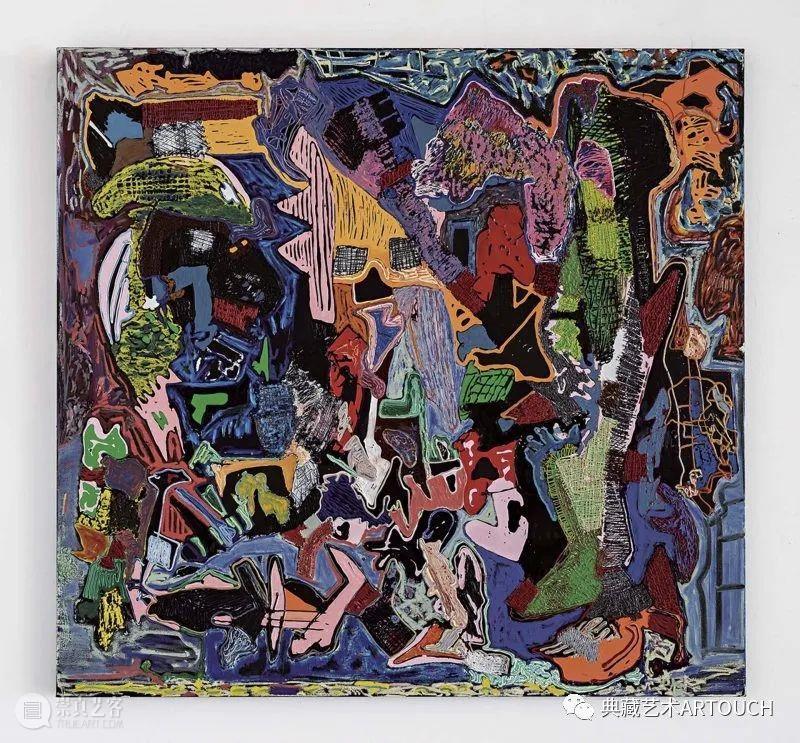

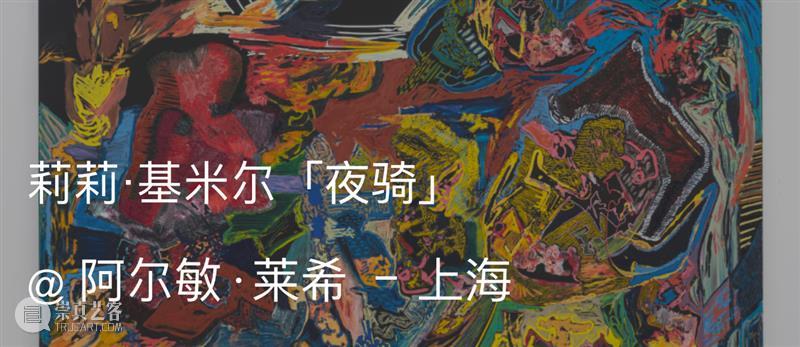

基米尔标志性的绘画语汇,是以千百种迂回的动势,让缤纷的压克力颜料在巨大画布上组构起种种难以名状的形态。那些动势,包含有密织、厚涂、勾勒、围堵、摆荡、回旋……等等,仿佛完全不受控地共存,爆炸般密布于视野中,令人见之而忘言。她画作内部那些难以定义之物的造形方式,以及它们彼此之间连结、挤压或产生距离的形式,都超越了具象或抽象可界定的范畴,更是很早就被评论归类为某种“生物形变”、或称“生物形态”(biomorph)之貌。

最早描绘“生物形态”(Biomorphism)一词在艺术中之表现的,包括1930年代时,分别由评论家与杰佛瑞.葛里森(Geoffrey Grigson)以及纽约现代艺术博物馆(Museum of Modern Art,MoMA)首任馆长阿尔弗雷德.巴尔(Alfred H. Barr)所提出,强调区别于现代几何抽象,基于直觉和情感、结构性较弱的曲线形态。就基米尔的作品而言,这种“生物形态”同样承袭了某种与超现实主义有机抽象相关联的美学经验,从米罗(Joan Miró)、康定斯基(Wassily Kandinsky)、让.阿尔普(Jean Arp)到伊夫.唐吉(Yves Tanguy)。然而若说基米尔与这些各自风格独特的大师之间有什么共通点,与其说是那些为人所津津乐道的、可联想至自然界生物形态的抽象造型物,更当留意在其背后的,与小至艺术家个人潜意识、大至集体潜意识相关的形象之源。

如同伊夫.唐吉曾表示他无法为自己笔下的任何一个形象给出明确定义,否则那将恐怕会“成为自己的牢笼”,基米尔也明确表示自己的作品中,大至整幅画面所展现的总体形象,小至每一处微细的单元,在实际的物质世界中都不存在可参照的原型。对她而言,若要为它们寻找某种源头,答案则是:“其根源由内而生,并且它们自身便具备心智。”或许我们可再借助亨利.柏格森(Henri Bergson)所提出与强调的“直觉方法”(intuition)所提供的灵感,来切入对基米尔作品的感受:当基米尔描绘进入工作室的自己“无法预测任何事”时,“直觉”作为认识世界的另一重要管道,为她打开通至精神力量的连结;而柏格森式的“生命冲力”(l'élan vital)也提供创造性的驱力,让化为物质世界端的艺术形象,凝结成复杂形态或组成的生命形象,接着它们兀自生长。

冲力与克制兼具的平衡布局

基米尔曾描绘自己用作品来承载了从内在世界喷洒而出的种种黑暗,虽然从她那些俏皮的缤纷线条来回穿梭的画面中,并不容易马上看到这一点,但却不难体会到某种“生命冲力”在其创作中显而易见地展现出的能量。尽管如此,基米尔从未表现出对某些或某类色彩的偏爱,甚至在其最简约的画面中也保持了一种色彩上的平衡。与此同时,显而易见地,我们可在其每一幅画面中观察到这样的倾向:无论是微观还是宏观的角度来看,她的作品都同时具备精神性的张力与构成上的平衡,而这种构成一方面给人以某种对之进行形式主义式分析与解读的冲动,另一方面也不断营造出神秘主义氛围,仿佛一簇簇在深水中结出花苞、进而绽放的咒语。不同气氛、不同质地的能量暗自在她的画面中,以种种此消彼长的互动往来达至平衡,未曾纯然静止,却也从未偏向任何一侧。冲力与克制,创造与摧毁,既矛盾又和谐地出现在基米尔的作品中,成为她持续与自己内心的创作能量对话的方式。

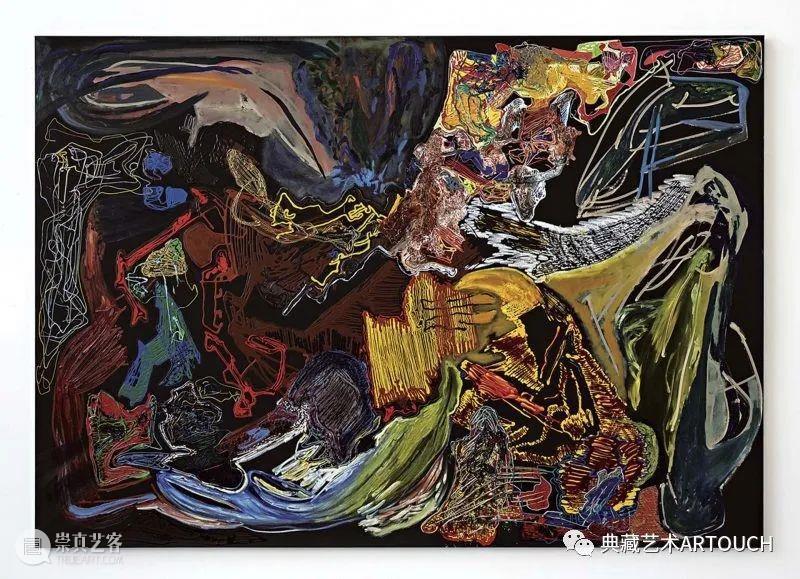

在过往的创作中,基米尔通常以纯黑、偶时以纯白为底,作为画面主体之外与之相衬的存在。最常见的漆黑背景似深渊、也似宇宙虚空,不同的造形组合漂浮其上,仿佛无始无终,无去无从。深不见底的背景以及大尺幅画作带来的空间沉浸感,不若意图创造意境的留白,而更像是触动了某种连结不同时空的通道。正如基米尔2018年伦敦个展名「虫洞」(Wormhole),艺术家也有意无意地让这样的通道浮现,引人探看其他时空中的宇宙脚本。基米尔表示日常生活中的自己几乎不具方向感,而面对其画作时,上下左右也不应固定视之,这种无方向性也从另一角度支持了她作品画面中的平衡。

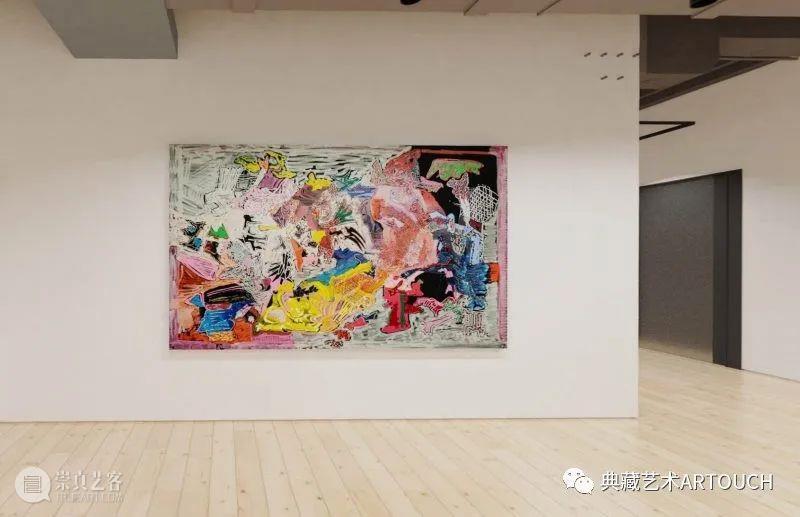

出现在此次基米尔上海个展「夜骑」中的近年新作,则具备全新的格局。这一转向早在2018至2019年便开始了。成为全职艺术家后的基米尔经历高产的几年,此时逐渐放缓步调,冲力依旧饱满,但更多地让时间进驻,这些画作如日常密友般与她长期共处,随岁月而发酵般,画面主题变得愈发稠密,叠加的效应让原本如深渊般的背景几可被忽略,画面的盈满逐渐替代了此前作品主体的漂浮感,过去几乎仅仰赖艺术家身心与手势所催生的“生物形态”,此时更添时间性意义,它们之间的关系也不若此前那般松散,更以同呼吸的方式嵌合在一起。黑色背景并未完全消失,而以接近缝隙的状态遍布画面,呼应某种平衡破碎之境况下,以新的互动形式继续共同生活的人之状态。

身体感与绘画性的交会之处

基米尔的绘画风格,自2018年首次个展「多频道」(Channels)起便大致确立,以高彩度的压克力颜料和画布进行创作的她,不断在色彩、笔触、介面、肌理等绘画性元素之间进行变幻万千的表现,将内在世界翻转在画面上,或平滑如镜,或崎岖蜿蜒,或似油彩的浑厚,或像纺织的密织,又或如写生的来回定位,基米尔手中的压克力颜料为之所驱动,持续不断地创造出各异其趣的形象。

接续而来的,是一定步骤后,当艺术家确认画面中的“生物形态”已开始展开各自的故事,便将画布垂直挂起,以这样的方式继续创作直至完成。此时基米尔已不完全是那个完全沉浸于画面中的垦荒者,摇身一变成为驾驭战马的将军,勘以统御全局。

最后,则与观者的身体有关。置身一幅幅如此壮阔的画作前,纵使抽象的意趣让人不时专注于其间的绘画性元素与布局,这样的尺幅依旧让整个画面可行、可望、可游、可居。迷宫般的结构带来一定程度的游戏感,却也足以让人在漫漫征途中,逐渐觉察出那些曾藏匿于艺术家身体内部、继而挥洒而出的,如深渊般吸引人的暗夜。

夜骑士的远行

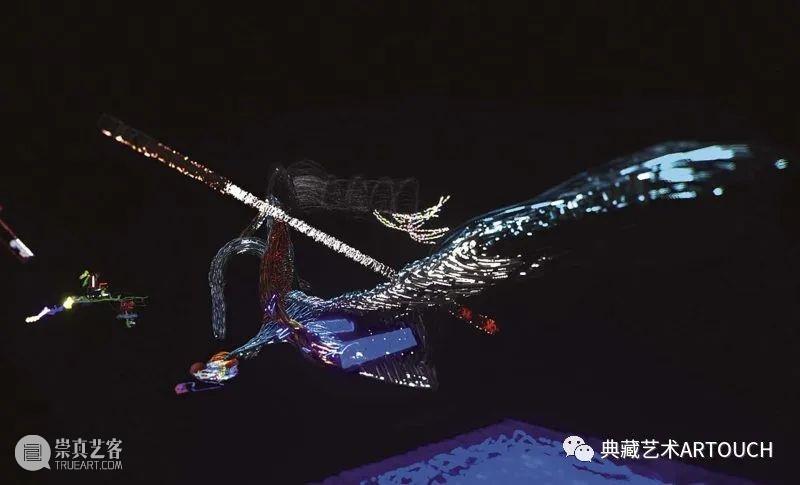

2018年「虫洞」个展时,基米尔曾以数位工具投入VR作品的创作,将画布上的迷宫转为包覆自己与观者的星际空间。然而绘画依旧是最令她向往的创作媒介,当她真诚面对媒介问题,便发觉身处数位空间中时,身为创作者的身体与灵魂有了不同步的风险,尽管虚拟空间提供了极大尺幅的创作自由,但面对画布感受到的触感与嗅觉的魔力,始终在召唤着她。

点击阅读原文,进入「夜骑」线上展厅

点击阅读原文,进入「夜骑」线上展厅

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享