你做过梦吗?

你相信梦吗?

你造过梦吗?

……

……

……

欢迎来到梦的世界

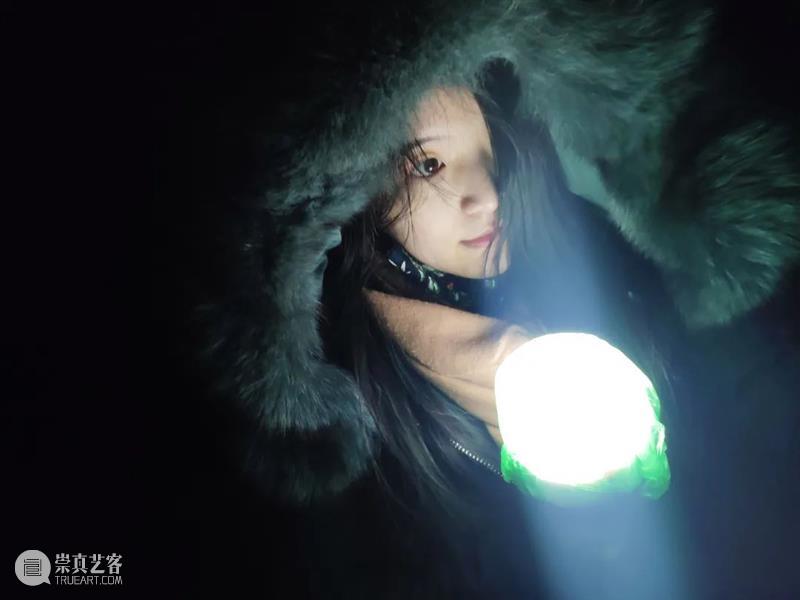

《遗落梦境》,120x120cm,2022

第二届《初次见面,后会有期》

参展艺术家访谈

受访人 郭慧 / 访谈人 成蹊

访谈时间:2020年6月14日

问:先做个自我介绍吧

答:我叫郭慧,来自山西,今年刚从首都师范大学美术学院油画系本科毕业,推免至本院继续攻读硕士学位。

问:你对参展作品满意吗?介绍一下你的参展作品吧

答:这次展出的作品其实是我在影像方面的初次尝试,能够得以公开展示已是荣幸之至。但不能说我对作品的满意度很高。只能说,能一直做兴趣所至的创作,这件事本身是满意的。

创作之初是希望做一个野外的互动装置,但受限于各种条件,最终采用了影像,通过剪辑来一定程度上达到效果,但也因为表达手段的变化产生了一些新想法,所以出现了两段作品。关于它们的具体介绍在之前的展讯和现场展签都比较详尽,这里就不再过多重复了。

创作现场和展览现场

问:你是如何选择现在的专业,你喜欢所学的专业吗?如果重新选择你会选什么专业?

答:我考入油画系之前,绘画已经以爱好的身份存在了将近十年。高中是理科生,在高考的时候选择把爱好转向专业和未来职业的大致方向,我报考的都是开设绘画专业的院校,一志愿都是油画或者绘画。我不需要重新选择。我足够喜欢我的专业,学校提供的课程并非只有油画本身,专业并不影响我尝试其他一切。

问:如果不考虑经费和条件,你最想实现一件什么样的作品?

答:我可能还是希望完成一件野外的开放空间的作品。因为我认为一切的因素对人的影响是复杂不可捉摸的,人为干预越少,可能这种影响越真切,不必苛求一切都在掌控中。我认为不存在绝对控制,一定的不可控有它自身的魅力所在,那可能使我更兴奋。复杂性才是更普遍的存在。

问:这次展览有哪些收获或遗憾?这次展览跟以往的参展有不一样的体验吗?在构思布展方案到实施过程有哪些体会?你觉得艺术家需要参与布展方案的设计中吗?

答:我非常遗憾的地方就在于没能参与线下布展。这算是我第一次参与布展过程,尽管参与度不深,但也深受启发,感到其乐无穷。今后去创作和审视作品,也会从创作到展示上有更多意义和趣味的考量,会启发我未来的创作。

艺术创作者参与布展方案实际上是设计在空间上完成一次全面的表达,甚至有对已有作品的延伸。那种思维和意识的连贯,以及与周围其他创作者和作品产生的化学反应,也许只能通过艺术创作者们与策展者们的配合和碰撞下才能得到更高浓度的展现。

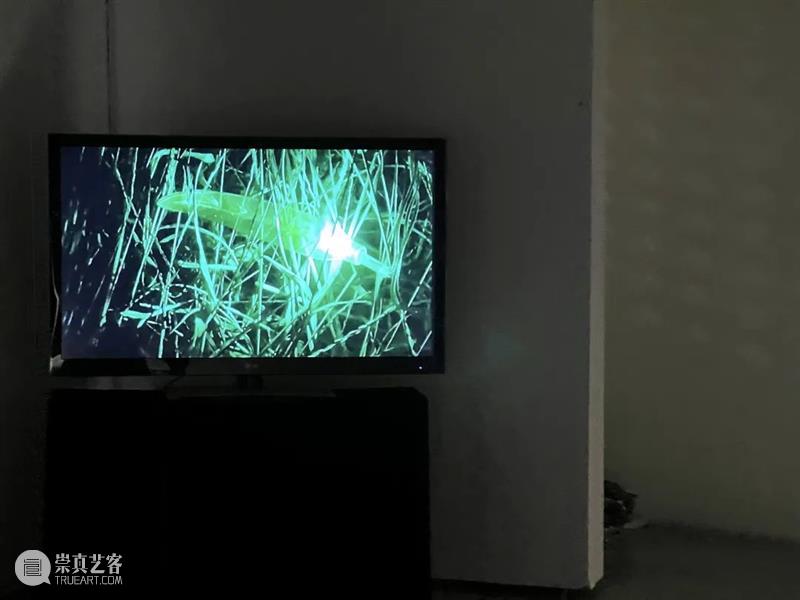

展览现场

问:你觉得你这届毕业生跟以往的毕业生相比在知识结构和生活体验上有明显区别吗?如果有主要是在哪方面?

答:首先,生活体验的差异是无疑的,这有很多影响因素,一方面是疫情带来的各方面极大差异,另一方面还有本身时间的推移就会造成差异。我觉得是更能感受到以往的生活是那样鲜活地存在着吧。只有形成极大反差,才会发现以往的稀松平常也是一种特定的存在。在知识结构上的差异可能不好下判断,但是获取知识的方式也是随生活而极大变化。我不完全偏颇某个极端,虽然很多线下交流活动的种种受限大家深有体会,但却事实上推动了线上的交流,现在通过线上就能观摩甚至参与到很多学术活动,可以参观各地的展览,这是我们以往无法想象和完成的。

问:疫情中最令痛苦和绝望的事情是哪件事情?

答:也许就是很多事情不能按计划实施。虽然说起来好像云淡风轻,但频繁地更改和难以预料的各种限制带来烦恼,很多时候只能归于无奈,尝试和解。

问:从疫情前到现在,你对职业设想有改变吗?为什么?

答:没有太大的变化。因为一直是处于理性和感性并存的状态吧。一直会有比较理想化的期待,但现实一点的方面也一直有考虑。。

问:你认为什么是今天的艺术?如果未来不能做艺术了,你会选择做什么?

答:今天的艺术还是要做关于今天的事情吧,发挥一些对当下直接或间接相关的作用。不是说一定从头到脚完全创新,时间也不是标准,也可以做一些对过去的反思或者有关联的作品,这样它也具备“今天”的属性。但如果在今天去完全重复过去的东西,我认为不算是今天的艺术,至少是不能作为代表今天的艺术,因为不具备特异性,而且这样不够有趣。

问:你打算如何应对做艺术与生存的问题?

答:这方面还需要再做更多探索吧,希望是可以得到平衡,达到共存。但目前确实没有明确答案。

问:毕业了,你对未来有何打算?

答:接下来三年还算比较确定,还是继续攻读研究生的学位,尽可能在专业上有所进步和发展。希望在这期间能有更明确的未来发展的准备和规划吧。

展览现场

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享