2022年2月,黎晓亮前往深圳大芬村,他此行的目的是要寻找一些画师,向他们下一份看似寻常,又有些特殊的“订单”。

作为油画生产基地,“大芬油画村”国内外知名。自从1989年一名香港画商来到这里经营商品画,经过三十多年的发展演变,这个占地仅0.4平方公里的小村落,现今开设了1000多家画廊,有8000多名画家、画师居住在这里。

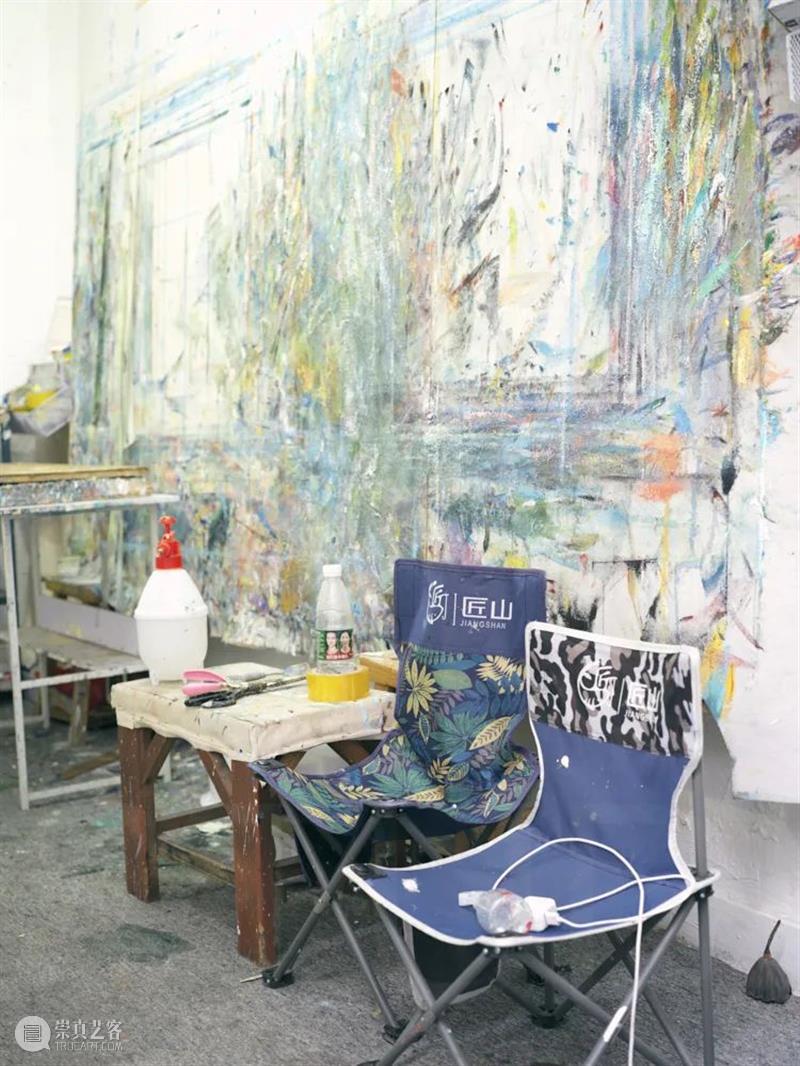

大芬村一隅

这里有一条完整的油画生产、收购和销售链条,多年占据着“全球最大商品油画集散地”的高地。高地上,大多数画师栖居在这条链条之上,临摹与仿制西方各流派的油画作品,接着来自国内外的商业订单。

大芬村一隅

艺术家黎晓亮很好奇在艺术品背后,每一位制造者的想法与处境,也想探索出是什么因素塑造了现在的商业艺术市场。基于对行业的反思,黎晓亮开始了《艺术订单》项目。

他让自己成为大芬村画师的客户,而他下的订单有所不同——订单的画面内容,正是每个画师自己。黎晓亮为画师拍下肖像照片,然后请画师进行绘制。

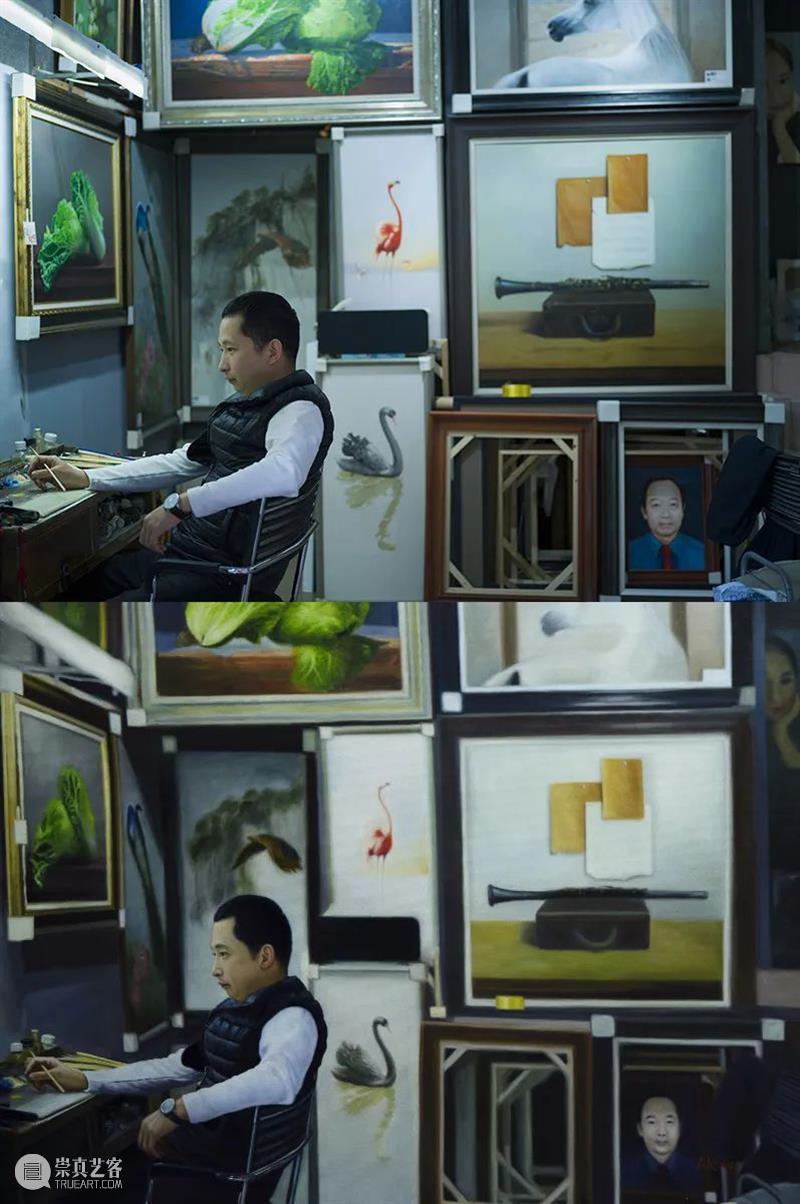

《艺术订单》部分作品

游走在大芬村,黎晓亮向画师说明来意,他解释说“这是我的一个新项目,我选定两张照片,给你拍一张手部的特写,一张个人的肖像,然后把它画出来。”

《艺术订单》项目中的手部特写与肖像

经过随机走访,黎晓亮与八名画师达成了合作。照片的拍摄很自然的完成了,它们记录下画师在自己工作室中的状态:有人站立在画作前回头观望;有人坐在画桌前凝神;有人在工作,孩子坐在一旁玩手机,大约两三平米,面积不大的画室里,挂满了画作。

手部特写的照片同样是画师工作状态的瞬间,或是在继续手头的绘制工作,或是在画面上比划、丈量,或是将草稿纸揉搓成一团。

两张照片拍摄完成后,黎晓亮告知了画师需要的尺寸、交付日期,以及项目最后的呈现方式,但是对于绘画的技法与风格没有限制。

他嘱咐画师可以自由地选择任何自己擅长的绘画方式,“画成什么样都可以”。

画师或是在画面上比划、丈量,或是将草稿纸揉搓成一团

画师们对镜头并不排斥,但是对于接到这样的订单,都觉得很新奇:“这个挺有意思,没有人这么去做过”,一位画师这样说。

然而它毕竟是一份实实在在的“订单”,对于订单的完成,画师大多表现的很自信,“没问题”,“都可以,你可以加微信,把图发过来”,也会与黎晓亮开始风格的商讨,试探他的意图:“就是比较抽象手法的人物嘛,没问题,厚油的也可以”。

在一份不寻常的订单,和一份切实的订单之间,他们也在琢磨,和感受其中的双重意味。

《艺术订单》系列部分作品

两个月后,黎晓亮返回大芬村,和画师们取完成的画作。

因为对最终的画面没有任何预设,黎晓亮没有干预画面效果,画师对于这个订单都没有特别紧张。来他们的工作室取画,黎晓亮拍下了绘画悬挂在工作室的状态,简单地和他们聊聊天,询问他们完成方式的一些问题,以及对于这个项目的看法。

黎晓亮发现,尽管开放了自由创作的权利,画师所完成的绘画,基本上仍然采用的是自己平时习惯的商业订单的作画方式。多数人是完全按照照片的内容和构图,进行的绘画还原。

多数订单按照照片内容进行了完全还原

有几位画师甚至把订单交给了其他人来完成。有人表示是时间问题,“太赶了,所以交给朋友做了”,有人说因为自己不擅长画人物,所以“找朋友画完了之后再整理一下,枪手嘛”。

《艺术订单》系列部分作品

这种模式在大芬村经常发生,“比如说人物我不擅长,有些人物的订单, 我就会叫比较知道画人物的来帮忙”,“整个圈子都是这样的 ,你不可能每一样画都精通”。

在大芬,大部分画廊都秉持着这样的运营方式——只经营某一类风格的绘画作品。这种模式由市场需求的细分决定,商品油画的主要成交额来自特定风格的大批量订单,专精一种风格,可以为订单源提供稳定、高效的服务。

对一种风格的专精,使大芬村可以提供高效的服务

也与画师的养成模式有关,对于流水线上的画工,“两个月就能学会一种填色技法”。即使是独立的画师,在大芬经过模式化训练,熟悉并适应了某种风格的绘画方式,向其他风格转型变得犹如跳轨般冒险。风格与画法,成为不同画师之间各行其路的车轨。

实际上,这种方式也可以减少相互之间的竞争,在大芬内部保持一个相对平衡的市场氛围。不同画师之间可以合作,将订单二次分包,各取所需。

在商业运作下,从各地来到大芬村的人,有不少是被它蕴含的商业机会吸引 ,谋求一份不错的收入。然而倘若心中没有对绘画的喜爱支撑,其实很难坚持下去。

大芬村画师的工作环境

黎晓亮走访的这些画师,大多本就有绘画基础,对绘画也怀有热情和理想的诉求,“在大芬,每个人的功底都是十几年、二三十年,学画,首先你得喜欢它,哪里都可以谋钱,在这里不一样”,有人在采访中这样说。

另一位画师从小就在老家学习画画,听到老师的介绍,在2000年和朋友来到大芬村,“当时画画,感觉是很崇高的一种想法,所以与他们不一样,有的人仅仅是为了做一种工作。”

他在初到大芬村时经过了很困难的时期,没有稳定客源,他也不太想画肖像,怕自己被同化,有点排斥,觉得那不是自己画画的方式。

《艺术订单》系列部分作品

在专业分工之中游离了几年,他逐渐找到自己可以适应的方式,做了一些妥协,“妥协了一点,感觉日子就好一些,还是妥协一点好,人活着就不那么累”。

也有画师经营的风格是由于自己对此类风格的偏爱:“我一定要相信,在这里我做的这个东西比别人更好,人家就会找你。我非常喜欢抽象,我就搞抽象,我一直坚持做我的风格。”

在肖像画里,她坐在画室墙壁前,背后是她画抽象画留下的色彩痕迹。蓝色中跳动着暖色的橙黄。

画师们成为《艺术订单》项目的共同实验者,而通过这一个订单,他们似乎并没有发挥过多的关于自身绘画艺术的实验。时间余量、报酬余量似乎都不充足,更多的,或许是内在驱动力的来源并未足够。

如果我们看向“原创”的命题,会发现它其实是长时间以来盘亘在大芬村画师心中的两难境地,早已盘枝错节,不易轻易的撬动。

大芬村作为一种独特的艺术产业现象,携带着很多话题和行业思考。

黎晓亮试图将自主权交还给画师,测试他们自我表达的空间。在对结果的观察中,他察觉到面对自由,大家没有想象中放得开,“能看到大家也在揣摩我会想要什么风格的作品,或保守完全按照照片的内容和构图。大家还是太在意我这个’甲方’。”

画师们不是没有对“原创”的思量和涉足,相反,很多人在商画和原创之间摇摆,由商业的浪潮推动方向。事实上,大芬村经历过几次困局,每次都似乎催促着它向“原创”发展。

部分订单并未完全复制照片,而是加入了画师自己的思考

2006年前后,喷绘技术的出现使油画制作门槛降低,人工流水线式生产的优势被削弱。

2008年全球金融危机,外贸出口几乎占据总产值的九成以上的大芬村,欧美油画订单伴随着经济泡沫的破灭大幅减少,导致停业画廊达200余家,占总量近三分之一。在向国内市场的转型中,不具有完整创作能力的画师逐步被淘汰。

一瞬间,做原创的人多了起来,但市场效果并不尽如人意。

尽管有社会舆论的呼吁,也有政策扶持,在大芬村,经营独立原创画廊仍旧是挑战。原创要求建立自主的艺术体系,对画师要求更高,而没有名气的独立画家很难受到市场关注。

并且,原创画廊在经营理念上就与大芬艺术市场的商业氛围颇有冲突,原创的力量还难以在商品化产业聚集地突出重围。

这在大芬村的画廊分布上可见一斑——相比商品油画密集规整的陈列于主路上,独立原创画廊大多开设在巷子深处,主要分布在大芬村的北面。

一位画师曾做过一段时间原创油画,又回到接订单的模式:“原来的话,那种原创刮刀的多一点,现在这几年就做设计师的、画廊的那种订单”。

“现在整个经济也不太好,原创的路也不太好走,毕竟搞原创,你投入了很多精力在里面,但是你收到的回报(很少),可能一个月两个月卖不出去,毕竟要养家糊口”。

《艺术订单》系列作品

摇摆与游移,跟随市场浪潮变化方向,是大芬村画师的职业选择常态。但是在谋生背后,很多画师对原创抱有着向往。

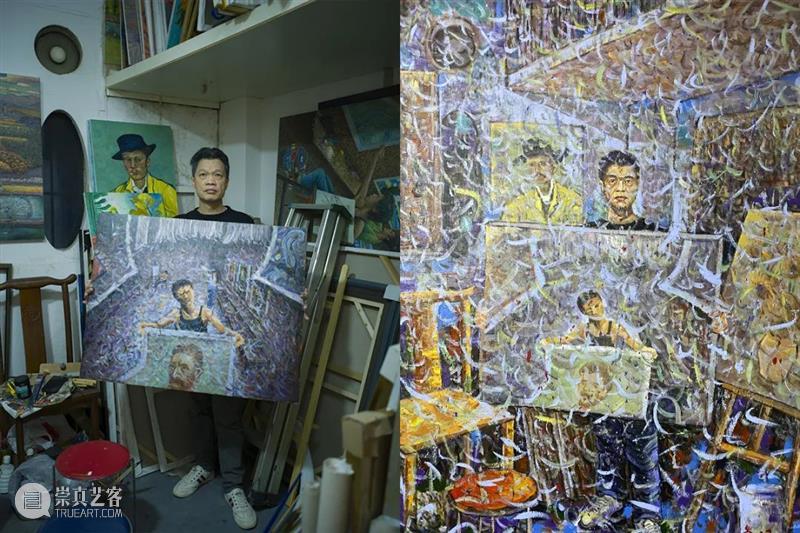

黎晓亮为一位画师拍下的,是他在画室手持一件画作的照片——那张画是他自己的作品,画面上是年轻些的他在画室中,双手举着一张临摹的梵高自画像,背后有正在作画的其他画师。

巧合的是,那张作品也是基于一张照片的创作。那张照片曾用在纪录片《中国梵高》的海报上。

手拿梵高画作的画师

这位画师是大芬村最开始画梵高的,也是价格最高的画师之一。他画了二十多年的梵高作品临摹,数量超过十万幅。2014年,一位导演为他跟踪拍摄了纪录片。拍摄期间,他第一次有机会受邀去荷兰探访梵高故里,然而真正来到梵高的原作面前,他感到了巨大的陌生。他切实的发现,创作者在创作的过程中,把自己画了进去,自己的临摹与原作相差甚远,“梵高的画,原来没有章法,没有规律。你看,他在下这一笔的时候,一定夹着犹豫和纠结……这才是梵高的味道”。

此后,他更加想做原创,他回到家乡,从村庄、母亲开始画,也给自己画肖像。

这次他为黎晓亮的订单所画的作品,凝聚了一个多重转换的历程,把照片画成画作——再手持画作拍下照片——再次画为新的画作。从临摹到创作,到再次创作,三层画幅的进深关系,也折射了一名画师的从业轨迹。

这张自画像上,飘洒错动着浅灰蓝的笔触,这是他与梵高隔空对话了这么多年,脱自梵高的语言。

黎晓亮收到的画作中,存在着这样创作的影子。这在另外一幅画上更为明显。

有一位画师,直接把手部特写的照片背景做了替换,画成了星球和宇宙的意象。这是他自发的创作,“看到(手的)背景不太好,当时想的是元宇宙,代表未知。”

一位画师把手部特写的背景替换成了星球和宇宙

他始终笑着讲述自己在大芬村的经历,尽管有困难和妥协,他仍然认为“我自己也想做一些创作,我有自己的坚持,自己的想法,我根据我自己的实际情况,一步一步这样走”。

他进一步这样表达自己的想法:“你说画个手,特写就行了,你看我画的马上就不一样。一幅画最重要的是画外的东西,它不仅仅是一只手,它有延伸的意义”。

然后,他轻松又肯定的说,“我很自由了,百分百自由了”。

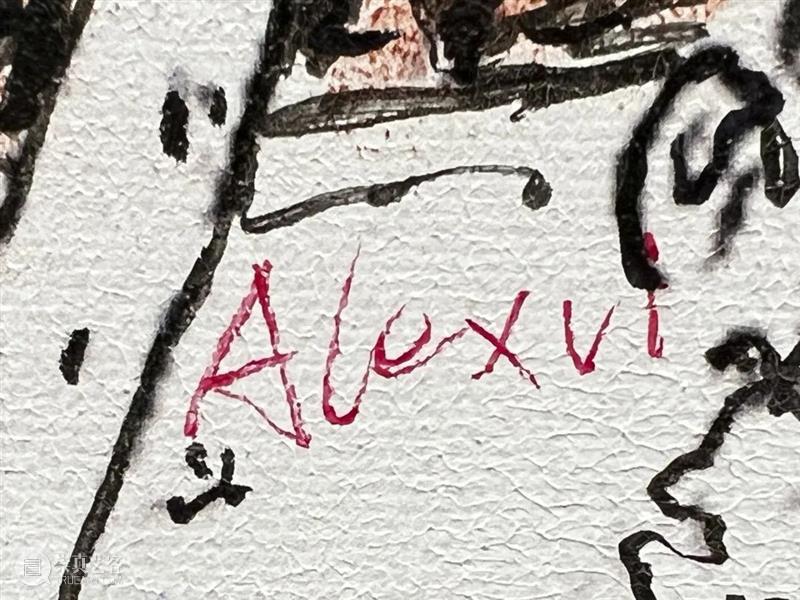

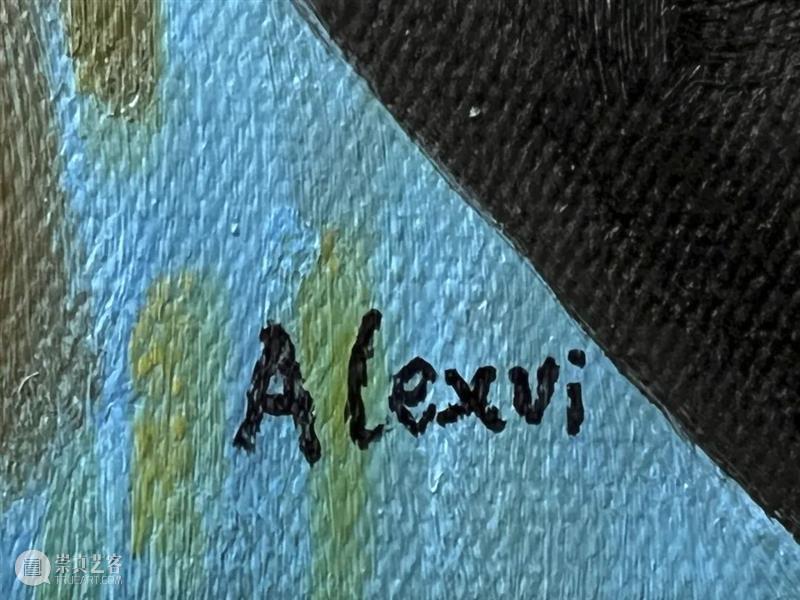

这份“订单”黎晓亮做了一个设定,是画作上最终落款同一个名字“Alexvi”。

取画的时候,他问到这个问题:“你怎么看待,我邀请你画画,然后最后签名要署成我的名字?”

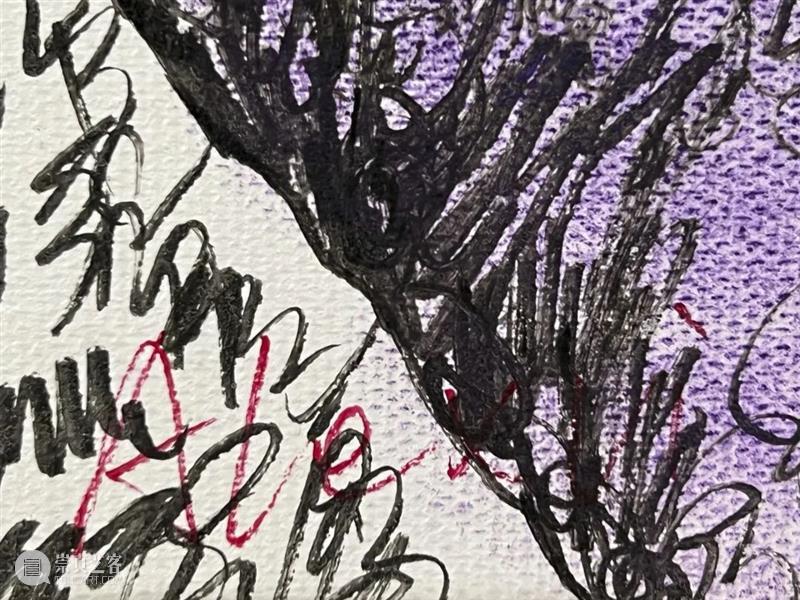

部分画作上的签名

有画师认为这是正常交易中的一环,“你给我钱了,这个地方是搞商业的”,也有人猜想这是艺术家的一种外包操作,无可厚非。

但是对于这幅画的创作归属,大多数人都认为是属于画师自己的,“当然是我的,谁画的就是谁的,你不可能别人画了代替是你的了,这个谁都代替不了”有人这样说。

黎晓亮试图探索的,还有另外一层含义:艺术行业中有的艺术家会雇佣工作人员完成画作,而作品完全归属于艺术家。被雇佣的画者起到的作用该如何定义,他们在作品中完全匿名,这是否正当?

部分画作上的签名

黎晓亮也跟画师们探讨了这个问题,大多数人认为如果是别人画的画,即使艺术家署上自己的名字,这幅画也不属于艺术家本人。

“艺术家画家,应该是特立独行的,你不要把这个作为一个产品去生产,因为每个人的想法都是独特的。”画师这样说,他又对这一现象提出其他可能的模式:“让别人去帮他实现,可以是作为一种行为艺术。”

部分画作上的签名

也有画师认为这种现象是普遍的,“就像阿迪耐克他自己生产不了那么多,就可以找代加工”。

《艺术订单》项目是一场以发问开始,以拍摄为视角,以行为式的互动为主体的艺术事件。

这是一次邀请,也是一种测试,更是一场共同的探讨和实验。黎晓亮邀请大芬村画师从惯常的绘画模式出走,测试被允许自由度后的个人选择,与画师们共同完成了一次对行业的思考。八组共计三十二件摄影和绘画作品,向我们打开一个思维的通道:在当下这个错综复杂的现实里,我们如何理解艺术和商业的关系?

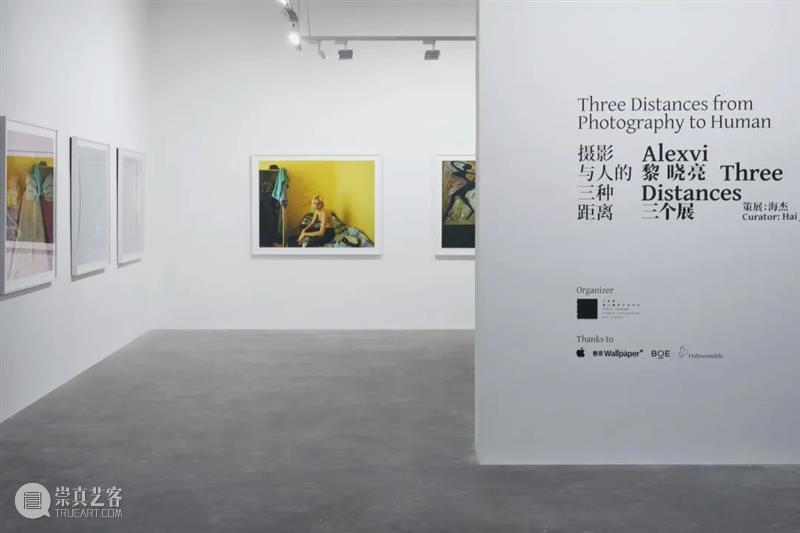

黎晓亮将拍摄画师的摄影作品与他们基于摄影所创作的油画并置,首次在日前开幕的“黎晓亮:三个展——摄影与⼈的三种距离”中呈现。

还新鲜的作品从深圳来到厦门,在厦门三影堂摄影艺术中心展出。

展览现场的《艺术订单》系列作品

画师个人的摄影和肖像画大小为75x100cm,手部特写为40x30cm。现场还展出很多打印出的小张照片,黎晓亮解释说这是画师们的作画方式,将打印照片作底稿使用。

当摄影与最终完成的绘画并置时,观众在两相比照中观察真实的人物和他所画的自己。即便可能是商业化操作,这些绘画俨然具有生动鲜活的表现力与感染力。这得益于画师长年训练的娴熟技法,也与我们了解这一体验过程有关,观众依然为每一个个体的生命发出惊叹。

展场中小幅作品记录了“订单”的过程

艺术经济有不同圈层的生态,跨越圈层似乎总是一件困难的事。经由这份向深圳大芬村商业画从业者所下的订单,黎晓亮得到的反馈弥散到诸多方面——这是每个画师真实的血肉勾连的生活。他们在市场和艺术,以及维持生计的三重关系中,寻找着自己可探出头呼吸的空地。

一个法国的商报记者,在大芬村曾说:“这里的人,这里的一切,本身就是艺术。”

这些画师对艺术、对绘画的思考,在多年摸爬滚打与生活的肉搏中,显露出一种质朴,又敏锐的哲学。没有所谓学术概念的包裹,但都是他们亲身经历并思考过,直击而出的答案。

《艺术订单》系列作品

有画师这样考虑自己的定位:“这个社会本来就存在分工,所以艺术也不例外。”

对于艺术和时代的关系,他认为“艺术家要超前,画的可能不是这个时代的东西。有的人就做当代,也可以,这个时代也有生命力的”。

一位女性画师只在怀孕生孩子那一年没有画画,其他时间都投入极大的热情和精力在画画上,她说:“我离不开画画。画画的时候,我把想法加上去,我觉得画画很自由,起码我们内心很自由。”

对于商业画中的订单源,她有自己的取舍,“我不做设计师的单,因为太死板了,死对稿,对颜色,有点侮辱我们那种感觉,好像我们是一个机器人那样。”她敏锐的看到这样一种权利关系:“因为总会有一帮人认为他是对的。他在最上面看着你们,牵着你的鼻子走”。

几位画师都表达过这样的意思:“我觉得每个人都很有思想”。大芬村的画师群体,在产业中匿名,在时代中匿名,那么个体到底重不重要?个体的价值是否会被商业的链条湮灭?

作画的过程,势必有生命的加入,一笔一笔的构建,是生成艺术的必备条件。完成这样一份没有要求,唯一的要求是按照自己的想法去画的订单,画师在面对画布,绘画着自己,绘画着自己的手的时刻,或者看着画完成的时刻,在画中面对了自己,内心或许生出了涟漪与触动。

除了最新的《艺术订单》项目,“黎晓亮:三个展——摄影与⼈的三种距离”系统性的呈现艺术家黎晓亮从业数年来的作品发展脉络。展出作品还包括《回到黑色》(Back to Black)、《北京公寓》(Peking Apartments)、《孤独星球》(Lonely Planet)、《Vlada》、《⼗五分钟》(15 Minutes)以及《回到⿊⾊影像交互装置》(Back to Black Interactive Installation)。

黎晓亮的作品中始终不缺乏对摄影行业、对于各类人群生存社会的提问。在时尚摄影和艺术项目的纵连中,他探索不同边界的疆域幅度,并实践着摄影、动态影像、多媒体装置等综合的艺术形式。项目的综合性使他展现出了一种独特的艺术特质:以近似人类学的观察视角,在摄影、导演及影像艺术家之间角色互换。

⬅️向左滑动查看:《回到黑色》系列作品

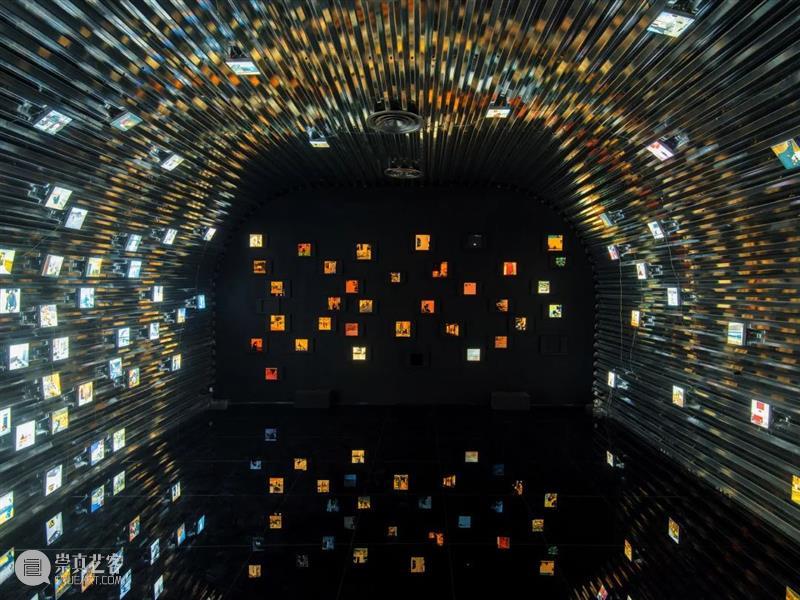

2009年黎晓亮开始了《回到黑色》系列的拍摄,至今记录了超过150名演员、歌手、导演等国内外知名荧幕面孔。他为人物设置了简易化的舞台,简单的道具和灯光中,人物在黑色中消隐,或从黑色中浮现。如同进入一个松弛的缝隙,张开一个个黑洞力量的瞬间。

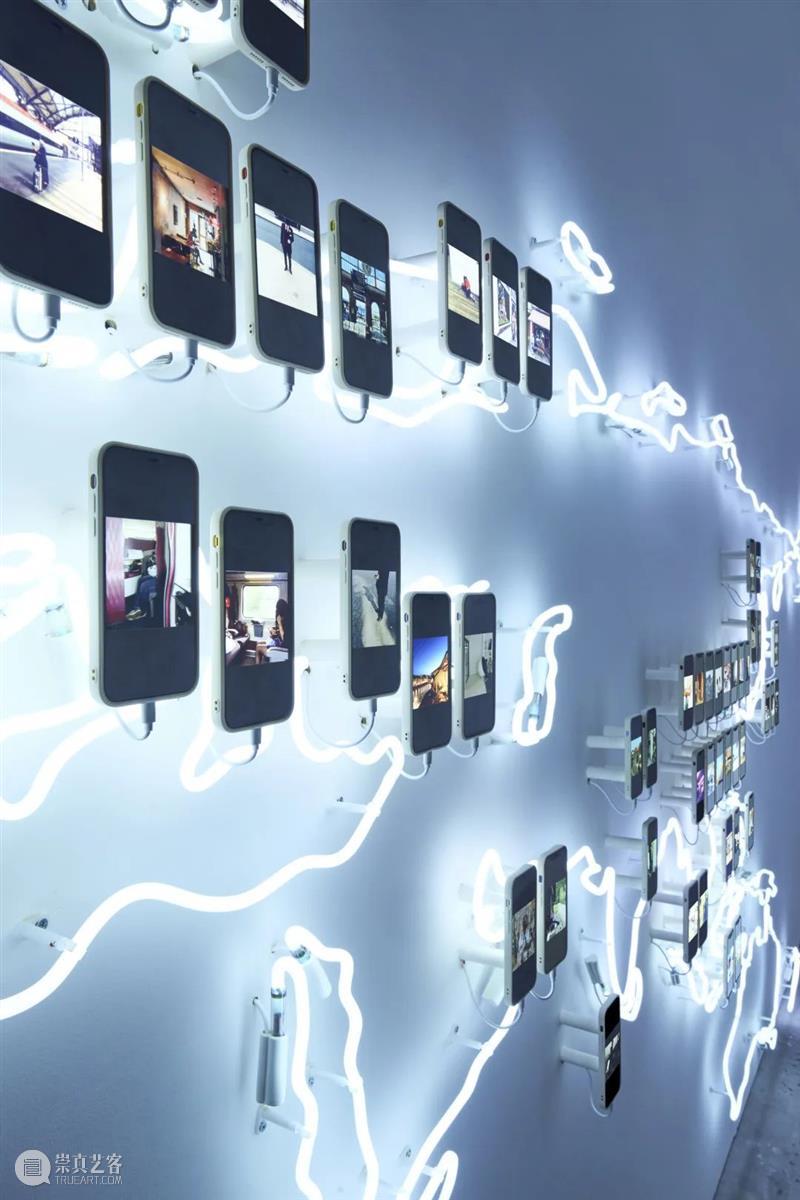

《北京公寓》记录了一个外籍模特群体在北京出租公寓中的生活,《孤独星球》捕捉并通过多媒体装置呈现了12个国家40个城市中注目手机的各类人物群像。

展览中《孤独星球》与《北京公寓》区域的交界处

长期项目使黎晓亮在项目进行中产生不同于初衷的观察,作品媒介也有了更多延展。《北京公寓》摄影拍摄到后期,2020年,黎晓亮想拍一个影像纪录片,他跟拍了一名叫瓦拉达(Vlada)的俄罗斯籍模特,记录她的工作、面试、回到家中的日常生活,以及个人对价值的困惑,影片结尾还出现了一位新到公司同样叫作瓦拉达的模特。纪录片也以她们的名字命名为《Vlada》。同样的,《回到黑色》项目持续了十二年,同意加入这个项目的拍摄对象逐年增加,黎晓亮也觉察到它可以走向更多层次的表达中去。

展览中的《Vlada》

2021年,《回到黑色》 继续演进,黎晓亮进行了它的动态影像延伸《⼗五分钟》,以及互动装置延伸《回到⿊⾊影像交互装置》。《⼗五分钟》的拍摄中,艺术家还原了经典摄影场景,只是将灯光变为持续前后摇摆的机械装置,参与拍摄的演员在光的摆动中进行即兴表演。光快速的在光亮与黑暗中的切换,模拟了一个抽象化的演艺行业生态。“其实这束光是很难掌控的,他们因而常常处于一种不安定的状态中。”

《十五分钟》(前)与《回到⿊⾊影像交互装置》(后)

而在交互装置中,黎晓亮将经典场景开放给了不做预设的观展观众。参与者坐下后5秒后,拍照倒计时被触发,完成拍摄后观众可自行下载照片。黎晓亮尝试探索摄影的未来,他提出问题:“摄影师有多少程度是可以被取代的”?摄影师不在场,甚至拍摄镜头不在场,不面向一个明确的拍摄者和拍摄机器时,人的表演面向的是什么?我们需要这个外在的观看者以保证自己在被观看中的状态吗?

前次展览中交互装置拍摄的一部分影像,在后续展览中与《回到黑色》主体作品共同陈列。并且随着展览的持续进行,拍摄的影像不断被扩充。这同样是一个具有生长性的,可时常回看的项目。

交互装置使《回到黑色》系列成为了一个具有生长性的,可时常回看的项目

黎晓亮的每个项目初看各自具有明晰的指征,而实则有彼此互文的关系。在议题之外,观看黎晓亮的展览,具有超出单纯摄影范畴的、语义更为丰富的内容。观众跟随艺术家,不断在社会和人群中移动的视线落脚、凝视和发问,观看一种真实的,而日常被忽视的生活。

真实,珍贵的难以触摸的品质。摄影中的真实栖居在什么地方?本雅明曾说“观者感觉到有股不可抗拒的想望,要在影像中寻找那极微小的火花,意外的,属于此时此地的;因为有了这火光,‘真实’就像彻头彻尾灼透了相中人”。

《北京公寓》系列作品

黎晓亮希望看到真实的人。他的艺术构架中,引申出诸多引向真实性揭发的命题。

“我为何人 我在过怎样的生活”——黎晓亮的摄影,更多是为一条心理曲线做曝光的过程。他将触角深入人物表面之下的生活,各个系列的作品的出发点,都有对不同人群的关切。

从公众明星、漂泊在北京的外籍模特,到依恋于手机的当下人群,再到艺术商品生产线上的画师,以及展览观众。他对每个群体进行着横面剖切,由此产生的群像彼此映证附带的社会议题,也关照每一个个体心理上的自我映证。

《北京公寓》系列作品

当观众观看这种曝光时,也会将其回照到自身。如今,摄影工具的普及,使我们史无前例聚精会神的观看自己,所认知的自己是否比前代增多?

拍摄也是一场真实的实验戏剧——黎晓亮是擅长戏剧化设置的艺术家,他为人物设置场景,引导行为,影像则在行为艺术中产生。对于被拍摄者来说,参与项目的过程,同时是一个体验戏剧行为的过程。

《孤独星球》系列作品

对于他们,过程即是表达,即祛魅的尝试,即走向复魅过程的一次伸出脚、探出身子。《回到黑色》戏剧化凝练了人与生存的哲学关系。《北京公寓》是一场显化矛盾的戏剧。《艺术订单》抽取的是一个生活模式的模型,可能在每个人身上应验。

在《孤独星球》中,艺术家成为戏剧场景的捕捉者,通过拍摄,再造了如此生活化、又如此令人惊奇的数个独幕戏剧组合。发生交通事故的双方各自握着手机,他们在联系求助?推土机下、瑜伽垫上、饭桌上、泳池里、荒野星球上,疲惫的、快乐的,任何场景下,似乎手机是人唯一的一根稻草,在哪里我们都要紧紧抓住。

《孤独星球》系列作品

摄影留下了压缩信息的平面,而它的发生是在空间与时间之中,黎晓亮正是重视这一点的艺术实践者。沉浸式戏剧,将超出日常的戏剧化设置带入生活,与每个个体的真实生活碰撞,使日益固化的根基发生震裂或者松动。对于惯常的不可触及、避而不谈的事,在戏剧化场景中可以被刺破,被摆明。

意思是为不同生活处境的人发现相同的准则,以其规律映照个体的存在,剥去身份的外衣;在看似在同一个空间分享同一个世界的人群中,寻找他们的差异,揭开他们面层之下的酸甜滋味。

《孤独星球》系列作品

黎晓亮有意打破大众对空间和权利分配的惯常认知,从《回到黑色》到《回到⿊⾊影像交互装置》,影像主体涵盖了明星人士与“无名”的观展观众,他们在艺术的目光中回到一致的世界场景中来;《北京公寓》项目中,艺术家发现了可能与我们的生活擦身而过并行的一个群体,他们与我们共同生活在一个城市,甚至同一座公寓,而他们的生活面层独立于这个城市,在时尚工业线上流转;《孤独星球》中艺术家将地理的距离通过一个个小小的屏幕拉入同一个信息汹涌的世界,我们共享一个网络,也共享一种孤独。

展览入口

策展人海杰认为,“摄影变成了黎晓亮的平权工具和测试媒介”,“吸引普通观众介入到日常生活的神话的制造当中去,因为,我们似乎从那些跟明星尺寸等大的照片的展示和生产中看到了普通个体神话的可能性。”

这是黎晓亮展现的“一种祛魅的行动与实践,一次此消彼长的身份测试。”(海杰)

——黎晓亮通过艺术媒介表达关于摄影的三种距离,是对摄影艺术和行业的思考。而他自己的从业经历,为观众昭示了另外一种范例:自己和自己生活的距离。

自己和自己的生活距离的焦虑,充斥在社会的表象,“每个人都能成为十五分钟的明星”,在这个意义上,扩张的明星效应是基于社会对“现象性人格”关注度的大幅膨胀,而关注度的均化,使我们惯常被信息的话语牵制了注意力和行动。“整个社会生活显示为一种巨大的景观的积聚。直接经历过的一切都已经离我们而去,进入了一种表现。”(德波)

展览现场的《回到黑色》系列作品

可以说,黎晓亮是一名在生活中寻求自我的实践者,一名生长性的艺术实践者。起初从事时尚摄影的他,并没有被行业的既定话语卷走,而是坚定寻求自我表达。即使在高密度的工作状态下,对于工作中接触的人物,他没有关闭敏感的感受和思考渠道。

展览现场的《北京公寓》系列作品

反之,正是从业经历给了他不断的灵感,拍摄明星肖像时产生了黑白化影像的想法,发展为《回到黑色》系列;《北京公寓》来自自己接触的人群,一次他无意中看到了模特居住的公寓照片,他突然想到,为什么我从来没有想过这些人在北京是如何生活的呢?他产生好奇,并继续了自己的追问。《孤独星球》同样来自贴近生活的观察。

展览现场的《北京公寓》系列作品

灵感在任何形式中产生的机会被艺术家抓住,并且以真实的推动力将想法付诸实践。纪录片《Vlada》中有这样一个镜头,Vlada有些流泪的说“But what do you want in your life?(但是在你的生命中你想要什么)”?这是可以问给每一个人的问题。

似乎对于每个人来说,生活都是一则命题作文。

对于一个局限的命题或受委托的项目,“就像工作室简介里来自约翰·伯格‘观看之道’的‘A way of seeing’ ,我会试图在其中找到一些角度和空间去表达。”这是黎晓亮的态度。

展览现场的《北京公寓》系列作品

“黎晓亮:三个展——摄影与⼈的三种距离”已在UCCA Lab、上海chi K11美术馆进行展出,目前是巡展的第三站。此次展览中,除了新增加《艺术订单》项目展出外,在展陈流线上也特别从厦门三影堂摄影艺术中心空间出发进行设置。

策展人海杰介绍到:“三影堂厦门摄影艺术中心的空间富有变化,几乎每个空间都有独立的单元和属性。所以,展览的动线是从黎晓亮的《北京公寓》开始的,这在我看来是黎晓亮几个作品中最与他的职业和个人情感接近且动情的部分,所以这个情感基调一开始就定下了,观众从这些外籍模特的环境肖像中进入艺术家还原的模特公寓的生活场景。

《北京公寓》系列作品

有了这个情感体验之后,再进入《回到黑色》的明星 ‘折页’,就不会带着神话的眼光,而是刚从《北京公寓》那些外籍模特的境遇中转换过来。接着路过一个逼仄的过道,就会看到《孤独星球》的群像,这既是容易忽略的展呈,又是图像中人人都会陷入的部分,因为那就是我们每个人自己的状态和写真。

展览现场的《孤独星球》系列

当他们看完这个单元,就会进入到一个互动体验拍照的场景,这是观众个体将自我在灯光下变身为明星的神话体验。

而《艺术订单》放在最后的空间里,这个空间比较开阔,也跟这个系列作品依然在进行有关,保持一个延展性。整体上的动线走向是平衡几个展览的情感张力,而不至于被明星的光环压制。

展览现场的《艺术订单》系列作品

《艺术订单》短片

《孤独星球》的展出方式也在三次展览中发生了演变,第一次在UCCA Lab是半圆球体的房间和小灯箱;第二次在chi K11美术馆是整体的灯箱,和地理坐标;这次在三影堂则是位于不同经纬度的手机滚动展示在相应位置获取的影像和照片。“下一次应该还会有不同,之前我试着做了一个用手机搭成的人形装置,利用了100多台手机。(不过还未完成)”

上图:UCCA Lab中的《孤独星球》系列

下图:chi K11美术馆的《孤独星球》系列

在艺术项目中,黎晓亮经常扮演一个涤魅的,清洗着影像灵光的人,稳定、沉静的剖析人群的生存生态,并以关怀与之互动。

透过他的影像,一块块潜沉在水底的石头,经过洗涤浮出水面,水珠与光的碰撞获得再次新鲜的界面。让我们看到真实在摄影中栖居。

黎晓亮:三个展——摄影与⼈的三种距离

展览地址:三影堂厦门摄影艺术中心

厦门市集美区杏林湾商务运营中心二号楼裙楼三层

展览时间:2021.04.23—06.19(逢周一闭馆)

三影堂厦门正在展出

三影堂北京正在展出

三影堂北京即将展出

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享