哈特 & 奈格里丨法律共产主义:一头在现代与后现代历史中不断表现出力量的恐龙

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

“书摊计划”由拜德雅图书工作室发起,致力于人文社科新书联动宣推。同时,我们在微店专门辟出用于分销相应图书的“PAI书摊”,旨在让读者与书更好地相遇。目前,已有24家出版机构加入:大雅、鹿书、三辉、六点、精神译丛、光启书局、新民说、我思、鹦鹉螺、湖岸、斯坦威、领读文化、艺文志、后浪文学、重庆大学出版社、万有引力、东方出版中心、文化发展出版社、商务印书馆、微言、乐府、纸上造物、长江文艺出版社、生活·读书·新知三联书店。十分欢迎更多出版机构一起来玩,详情请加微信lonzr25咨询(添加时请务必注明“书摊+出版机构名”)。

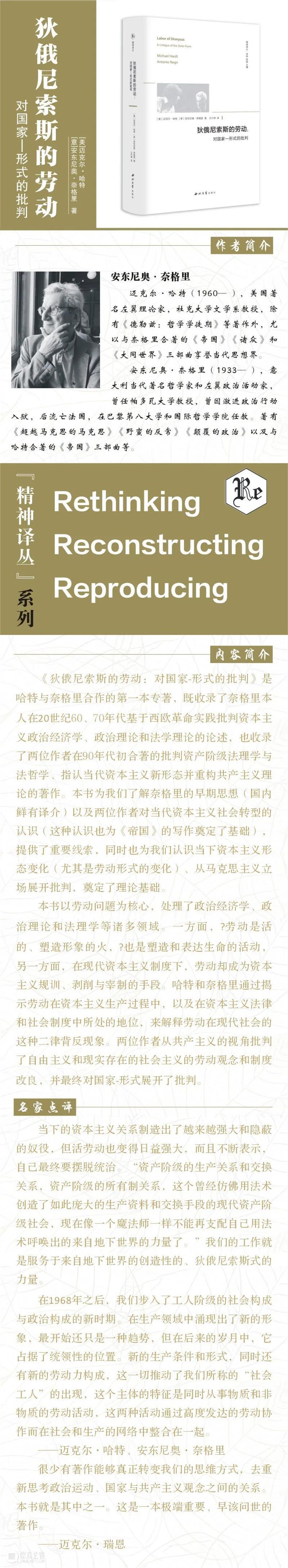

今日推送#书摊计划#第56期:精神译丛新书《狄俄尼索斯的劳动:对国家-形式的批判》(迈克尔·哈特,安东尼奥·奈格里 著;王行坤 译)。

○●○●

作为批判的共产主义(节选)

恐龙

在接下来的内容中——也许会让某些读者感到吃惊或沮丧——我们不仅会讨论劳动、剥削和资本主义,而且还会探讨阶级冲突、无产阶级的斗争,甚至还有共产主义未来。地球上还有恐龙吗?!我们使用这些术语贯穿全书,不是出于冥顽不灵或者自居正统的心态,而是因为在我们看来,如果重新审视这些术语,并且将它们与我们的欲望和我们对当下世界的阐释联系起来,我们就会发现,这些术语是政治和社会分析中最为有效的范畴。这些术语上的问题由来已久。很多年以前,本书的其中一位作者[1]——那时他是一位活跃的马克思主义激进分子——与欧洲重要的自由民主理论家之间就是否存在马克思主义的国家理论,展开了争论,但这个争论很快就变质了。[2]无论是对参与双方来说,对旁观者来说,还是对双方的支持者来说,问题在于辩论对象并不相同。对诺伯托·博比奥(Norberto Bobbio)来说,马克思主义的国家理论只能从对马克思本人作品的细读中得出,但他一无所获。但是对这位激进的马克思主义者来说,马克思主义的国家理论是从革命运动的角度对法和国家机构所进行的实践性批判,这种实践与马克思主义文献毫无关系,而是与马克思主义对革命主体及其力量表达的阐释紧密相关。对博比奥来说,并不存在马克思主义的法与国家理论,市面上流通的“马克思主义法与国家理论”只不过是庸俗的大杂烩,是由苏联和东欧社会主义国家等“现实存在的社会主义”炮制出来的。但另一方则在马克思那里发现了对法和国家展开激进批判的基础,这种批判长久以来是由革命进程中的工人运动发展而来的,而且在现实中,在苏联和“现实存在的社会主义”的法典编撰和宪法中受到了压制。如果说15年前这种认识上的莫衷一是让讨论无果而终,如果说论战中的术语所引起的争论让讨论变得难以为继,读者和我们自己都应该很容易认识到,今天从共产主义的视角来处理法和国家的主题,似乎已经成为不可能完成的任务。事实上在今天,马克思主义、社会主义和共产主义等术语完全湮没在幽暗的历史中,似乎根本就不可能将它们从论战性的还原思维中拯救出来,任何想要重新激活这些语词、重新发现这些术语或者发展新理论的努力都显得像是精神错乱。超越某一特定历史时期宣传的阴影和恶梦的研究有可能产生至关重要的成果,这在历史上——甚至最近的历史上——绝非第一次。最终说来,如果说博比奥和他的对话者之间存在任何共同之处的话,那就是双方都认为现实存在的社会主义在很大程度上与马克思的思想存在距离:将马克思主义还原为现实存在的社会主义毫无意义。将无产阶级——从1789年的巴黎起义到柏林墙的倒塌这段漫长的历史时期内——反对资本主义工作、法律、和国家的解放斗争化约为现实存在的社会主义的历史和语义学,这同样毫无意义。这些问题,以及超越知识偶像进行探索的欲望,就是本书的基础——这本书由尝试建构法律共产主义(juridical communism)理论的系列文本所构成。这种尝试与前苏联的法律社会主义毫不相干,但是与马克思及其所发展的对资本主义的批判非常相关,另外更与工人阶级和全人类两个多世纪以来反对资本主义剥削的斗争所表现出的共产主义欲望紧密相关。这种共产主义或许就是一只恐龙——从这个词的希腊语词源上来说,即一头令人恐惧的怪兽——但这种怪物并未灭绝,而是在我们现代与后现代的历史中不断表现出自己的力量。

共产主义

法律共产主义的理论将共产主义作为国家-形式批判的出发点和终点。很多人——其中包括博比奥——都指出,对国家-形式进行马克思主义的分析,即对支撑、构成国家的法律与经济机器综合体进行分析,是完全不可能的,因为马克思几乎很少关注国家,并没有发展出国家理论。的确,马克思并没有提出关于国家及其法律的肯定性(positive)理论。但这并不意味着马克思主义分析对国家问题毫无发言权;这其实意味着,马克思主义对国家批判的出发点应该是否定性的。马克思写道:“我们所称为共产主义的是那种消灭现存状况的现实的运动。”[3]这就是我们说作为出发点的共产主义时,所要表达的意思。从马克思的这句话,可以推导出关于共产主义理论实践的两个紧密相关的要素。首先是对“现存状况”的分析,或者在我们这里,是对有效存在的(effectively existent)法律和国家的理论的分析。这些都是与对劳动进行组织的规训性形象和劳动的社会分工的强制性形式相适应的统治理论,无论这些理论是资本主义还是社会主义性质的,它们的用途就是帮助这些形式所表达的专制主义剥夺公民和工人的脑力和体力。为了实现这个目标,我们会考察诸如凯恩斯、汉斯·凯尔森、约翰·罗尔斯、理查德·罗蒂、尼克拉斯·卢曼等作者,从而说明他们如何将当下统治的实践与形象进行理论化。我们以马克思处理亚当•斯密、李嘉图和亨利•凯里(Henry Carey)的方式去对待这些作者,因为我们认为在某些方面,这些作者的著作把握住了当下的统治状况,而且与统治状况也有关联。马克思主义方法的第二个要素,除了认识到事物的现存状况之外,就是把握住了马克思所称之为的“消灭现存状况的现实的运动。”换句话说,马克思主义对国家的批判必须抓住破坏和颠覆统治结构与机制的运动中所出现的真实的社会力量。我们和马克思一样,将活劳动的观念和经验作为批判的基础,这种活劳动总是被压制,但总是处于自我解放的过程。活劳动内在于资本,它被封锁在生产出自己的机构中,但却总是具有摧毁这些机构的能力。这种批判必须达到对抗和革命主体性的层级,从而不断定义这些主体性处于变化中的形象,并且昭示它们的运动和进步性转变如何不断与新的法律和国家规划相冲突,并最终摧毁后者。这些就是将共产主义——“消灭现存状况的现实的运动”——作为出发点,从而对国家-形式进行批判的两张面孔。我们可以提出第一个假说,那就是将法律共产主义视为一种思维方法,这种方法外在于法律和国家的工具理性的所有维度,而且会摧毁这种理性。然而,否定性的方法还不够。批判必须树立一个筹划。必须将共产主义视为尼采意义上的全面批判:不只是对现有价值的毁灭,而且也是对新价值的创造;不只是对现存事物的否定,而且也是对将来事物的肯定。对国家-形式的批判意味着提出一个有效的另类方案。马克思主义批判的肯定性方面必须将活劳动的观念与经验作为其基础。活劳动是一种内在的力量,不仅坚持不懈地颠覆资本主义生产过程,而且还能建构出另类的秩序。换言之,活劳动不仅拒绝其在资本主义价值增殖和剩余价值生产过程中被抽象的命运,而且还会提出增殖的另类图式,即劳动的自我价值增殖(self-valorization)[4]。因此活劳动是一种不仅进行否定、而且也进行肯定的积极力量。在活劳动的自我价值增殖过程中所生产出的主体性是能够创造出另类社会性的能动主体/当事人(agents)。(在第七章我们会考察当下社会已经存在的我们所称之为的“共产主义的现有前提”。)集体性即诸众力量的表达和肯定行为——它们表现为对劳动的社会组织以及确保其有效性的规范进行永不停歇的现实改造运动——是法律共产主义先验图式中富有生气的力(force)[5]。这种图式是先验性的。也就是说,它不是形式性的,而是本体性的,不是目的论的而是实用性的;它并没有指向任何必然性,也不信任任何过渡,而是预先假定了新的斗争进程、新的生产力配置以及对创构力量(constituent power)[6]的新的表达。如前所述,在其否定性方面,对国家-形式的批判将共产主义作为出发点,但现在在其肯定性的方面,这种批判认识到共产主义是其终点。法律共产主义被视为一种整体的批判,同时也应被视为内在性的批判。我们希望用马克思主义批判方法所掌握的这个同时具有毁灭性和创造性机器,与社会斗争的实在层次和革命主体性的构成性质所决定的机器是完全一样的。我们的意思是,首先,法律和国家只能被视为一种关系,一个持续敞开的领域,这种关系当然受到过度决定,但其本质总是、而且现在也是被带回到社会主体之间力量关系的动力和现象之中的。其次,我们的意思是,在法律和国家的领域,从最为绝对的内在性平面中什么也抽取不出来——既没有始基,也没有自然权利的法典,或者意识形态图式,甚至连宪政范式都没有。与货币一样,法律(在资本主义体系中重复了货币所呈现出的某些形象)并不具有自身内在的价值,只是携带资本主义社会再生产中的社会冲突与必要因素、资本主义劳动分工和剥削每天所生产出的价值。法律和国家的意识形态功能的恒定要素总是没有构成其当下的一贯性和持续的偶然性的要素那样真实。在这个意义上说,它是完全非现实的(unreal)。共产主义批判的任务就是要揭示这种非现实,并且澄清那些肯定性和生产性的形象,这些形象在这种虚空的边界上,在两个阶级的斗争中,在统治和追求解放的欲望的斗争中,连绵不绝地出现。

[1]此处指的是奈格里。——译注

[2]见博比奥,《何种社会主义》(Which

Socialism?),其中收录了奈格里的回应, 《是否存在马克思主义的国家学说?》(Is

There a Marxist Doctrine of the State?)。

[3]《马克思恩格斯选集》第3版第1卷,北京:人民出版社,2012年,第166页。——译注

[4]这是奈格里等意大利自治主义者所经常使用的一个术语,指的是与资本增殖相对立的、奠基于生产共同体的集体需求与欲望之上的另类社会价值的结构。在意大利,这个概念也用来描述独立于资本主义生产关系和国家控制之外的、在地化和扎根于共同体的社会组织与福利的实践活动。另外,在更为哲学框架内,也可以将自我价值增殖理解为构成另类且自主的集体性主体性的社会进程,这个进程内在于资本主义社会,同时又与之相对立。见维尔诺与哈特(Paolo

Virno and Michael Hardt)编:《意大利激进思想》(Radical

Thought in Italy), Minneapolis: University

of Minnesota Press), 1996,

p. 263。令,这个词在中译版翻译为“价值自行增殖”,原文为Selbstverwertung,原本指的是“既包括预先存在的价值的保存,也包括这一价值的倍增。”见《马克思恩格斯全集》第2版第30卷,北京:人民出版社,1995年,第270页。本文翻译为自我价值增殖。——译注

[5]我们一般将force翻译为力,以区别于power所代表的力量和权能的含义。——译注

[6]constituent power在法理学上一般翻译为“制宪权”,与“宪定权”(constituted

power)相对立,但在奈格里的思想中,前者是源自于诸众的本体性力量(potenza),因此将其翻译为创构/构成力量或权能,将后者翻译成被构成的权力。——译注

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享