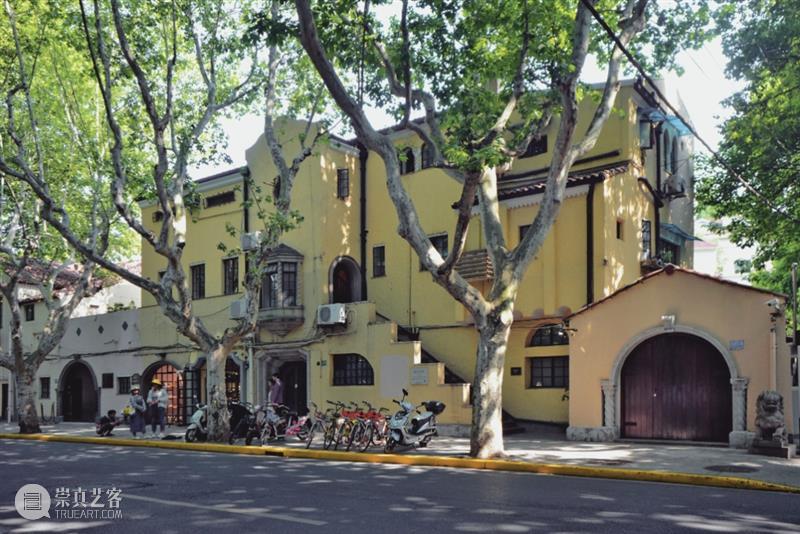

位于复兴西路147号的西班牙式住宅,摄影:贺平,图片来自《海上遗珍:复兴路》,方世忠编,中华书局,2019年。

建筑可以阅读,

思考可以感知。

当下的居家生活让我们的目光落向自己的居所,再次凝视这早已谙熟于心的空间。住宅作为建筑师的答卷,以极微的尺度最淋漓尽致地表达了建造者们对身体、对人与城市等问题的审慎思考,呈现了他们心中的居所。PSA截取过往psD建筑展览中建筑师的自宅与住宅项目,通过“家+”系列线上栏目分享他们最核心的建筑思想。让我们在宅家期间,跟随建筑师们的家宅项目,在城市间重新发现构筑实践的活力与温度。

西班牙式公寓

🏠

西班牙式公寓斜视图,图片来自《中国建筑》,1933年1卷1期,第13页。

由建筑师奚福泉设计的西班牙式公寓位于白赛仲路中段,今复兴西路147号,是一幢临街的三层公寓住宅。住宅建于1933年,占地面积为1260平方米。电影理论家、作家、评论家柯灵曾于1951年至2000年居住在这幢建筑的203室,在此创作了大量作品。

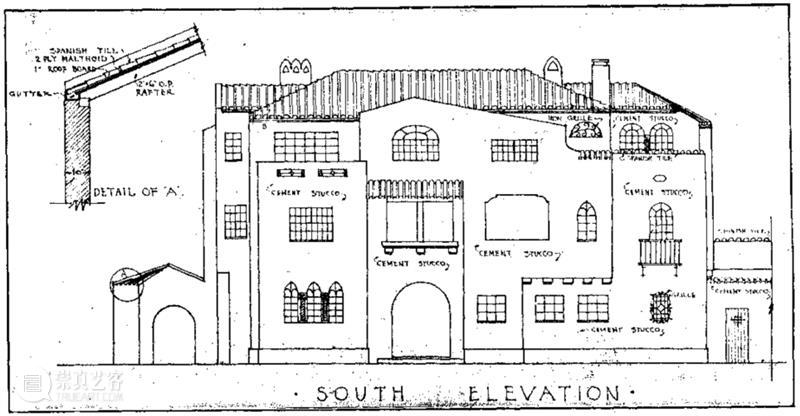

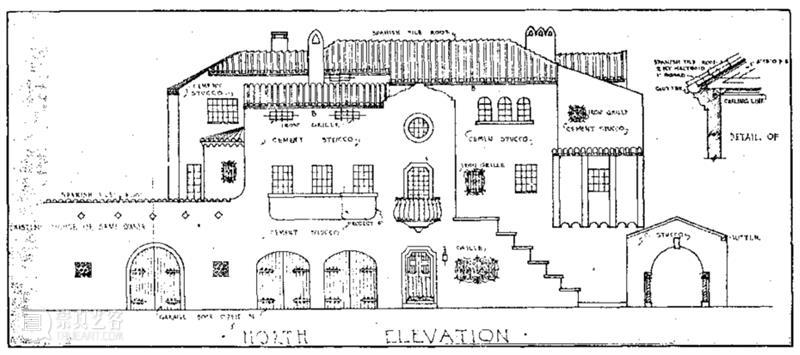

建筑外墙采用拉毛砂浆的黄色墙面,左侧的室外楼梯直达二楼。门和窗户形式多样,大门两旁有螺旋柱装饰,窗间设绞绳纹柱。屋面坡度较平缓,以筒状红瓦覆盖,烟囱突出屋面,屋檐下方有白色装饰带。

西班牙式公寓南立面图,图片来自《中国建筑》,1933年1卷1期,第14页。

西班牙式公寓北立面图,图片来自《中国建筑》,1933年1卷1期,第15页。

建筑沿街一侧设有三间车库,南面设有阳台。阳台多使用曲线形铸铁花饰栏杆。室外楼梯,覆有红筒瓦的缓坡屋面,明亮的色彩,拱形门以及螺旋形圆柱和铸铁阳台栏杆装饰等元素呈现出西班牙式建筑风格。这一建筑风格是建筑师奚福泉目睹直线特征在上海的公寓建筑设计中盛行后,特意选择的结果。

建筑的三层空间内分布有底层一套、二层二套、三层一套公寓。每层均设有会客室、餐室、厨房、卧室、浴室、厕所、佣人室及储藏室,并配备冷热水、电、煤、制暖等设备。整幢建筑可容纳四户现代家庭居住生活。

左:西班牙式公寓通往二楼的室外楼梯;

右:西班牙式公寓的红筒瓦缓坡屋面,图片来自网络。

左:西班牙式公寓基础平面图与一层平面图,图片来自《中国建筑》,1933年1卷1期,第16页。

右:公寓内部的楼梯,图片来自网络。

本期建筑师

👷

奚福泉肖像照,照片来自网络。

奚福泉

(1903-1983)

上海人,1922年赴德留学,先后在达姆斯塔特工业大学取得建筑学工学硕士学位,柏林夏洛滕堡工业大学获博士学位。1929年回国,先受雇于公和洋行。1931年开设启明建筑师事务所。在私人住宅设计上,奚福泉遵循现代主义,于1937年至1945年设计了位于白赛仲路(复兴西路)的玫瑰别墅群中的住宅。1935年,奚福泉参加国民政府首都南京的两座重要的公共建筑设计竞赛并获标。虽然“中国固有形式”仍然指导重要的国家建筑的美学,但在国民大会堂和国立美术馆的这两幢设计上,奚福泉避免了传统宫殿建筑的屋顶,弱化了繁琐的装修或木构造词汇,被认为是一种“新民族风格”。

相关展览

📷

觉醒的现代性

——毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师

展期:2018年8月18日 - 10月14日

地点:上海当代艺术博物馆5楼

主策展人:童明

主办机构: 上海当代艺术博物馆(PSA)、东南大学建筑学院、上海市建筑学会

协办机构:同济大学建筑与城市规划学院、上海市城市建设档案馆、华建集团华东建筑设计研究总院、华建集团上海建筑设计研究院有限公司

特别鸣谢:中国建筑学会、宾夕法尼亚大学档案馆、宾夕法尼亚大学建筑档案馆

2018年8月18日至10月14日,上海当代艺术博物馆、东南大学建筑学院与上海市建筑学会共同主办建筑展览“觉醒的现代性——毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师”。此次展览是国内当代艺术机构首次通过历史文献的呈现方式,以具体案例系统性梳理20世纪初期中国现代建筑的崛起与发展,重访上海现代都市的肇始与蓬勃。上海当代艺术博物馆尝试邀请历史的“幽灵”,与建筑现状发生一场遭遇。本次展览由童明教授担任主策展人,是2017年在江苏省美术馆举办的“基石-毕业于宾夕法尼亚大学的第一代中国建筑师展”的进一步发展。

往期回顾

📺

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享