乔·安多(Joe Andoe)于1955年出生于俄克拉荷马州的塔尔萨,1981年安多于俄克拉荷马大学获得艺术硕士学位,在隔年1982年搬到纽约后至今仍然以纽约为家。从小塔尔萨郊区长大,安多在那见证了塔尔萨的城区渐渐变为乡村。安多也从这种二元共存中获得了许多灵感,他把这种光景描述为能“同时享受两个不同的世界”。其在创作中不懈的聚焦呈现美国这片广阔的土地上的荒野景色与动物,也能被看作是在面对不停扩张的城市和人类过度消费逐渐消失的自然界,所提出的一种社会性批判。

安多可说是后极简主义(post-minimalist)艺术运动的一份子。他的画作承袭了美国艺术家苏珊·罗森伯格(Susan Rothenberg)和罗伯特·莫斯科维茨(Robert Moskowitz)的艺术脉络,这几位70年代崛起的画家开启了一场将绘画回归具象表现手法的新趋势。作为一名杰出的具象画家,安多注重细节处理的精确技法并不是其绘画作品引人入胜的主要原因——尽管他绘画技术确实卓越。真正令安多作品散发独特艺术魅力并引人入胜的,是源自看似随处可见的动物与美国乡村场景,在其笔下都充斥着抒情诗意,被塑造成为梦境一般的世界。

安多在选择绘画主题时,是精心却又简单的。按艺术家自己的话来说,他只是一直在寻找绘画的“借口”,通常就在自己附近的路边取材,甚至在一系列作品中直接通过谷歌街景描绘了许多他的家乡俄克拉荷马州塔尔萨的景观。虽然有些路边场景是有着特定的故事,比如《彩虹之路5/25/18(给JP)》(Rainbow Road 5/25/18 (for JP)),这幅作品的灵感源自美国抽象表现大师杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)的作品《第一号》(1949)——但安多对于绘画的实践所抱有的兴趣,远超过制造直白的叙述内容。

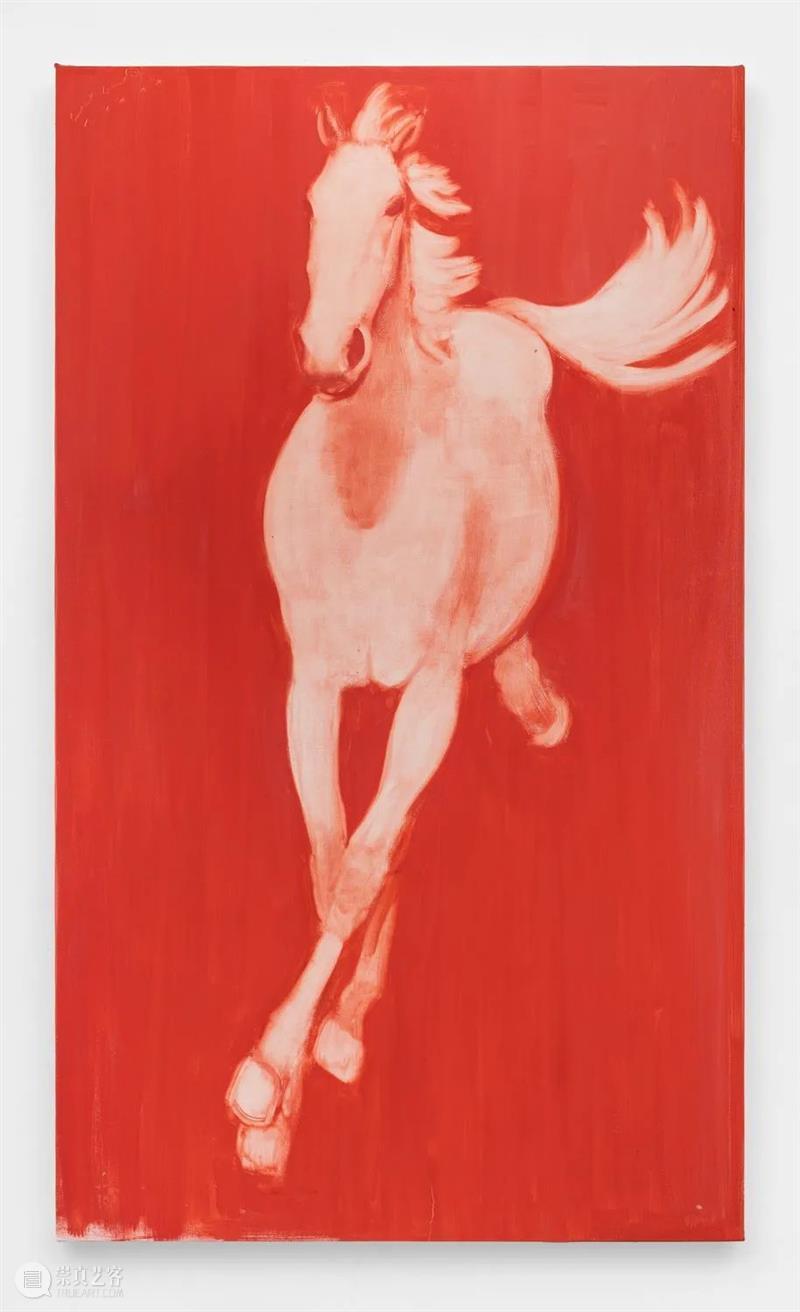

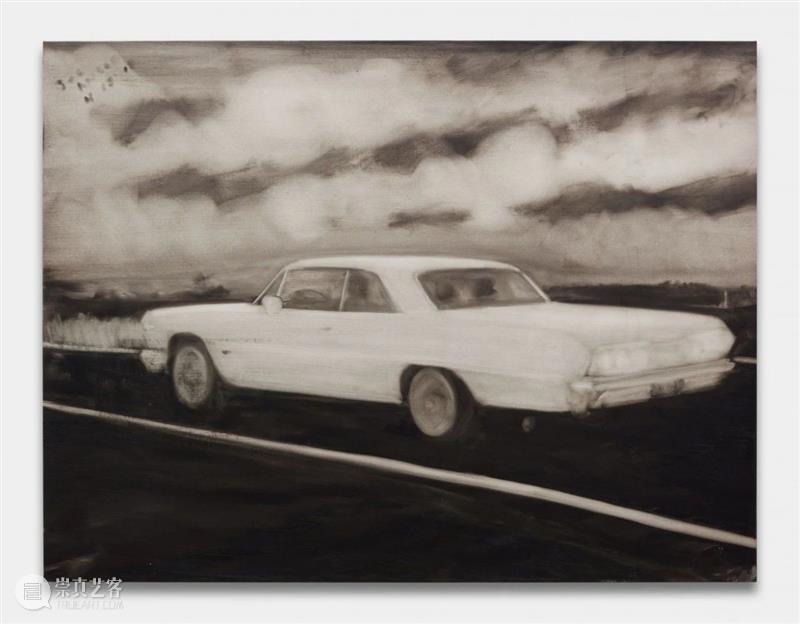

因此,当他找到一个主题为他的画面提供一个切入点时,他便开始完全地沉浸在自己的绘画实验之中。其画中对“路边景色”的描绘,虽然不完全符合线性透视,但仍具有明确的空间感,而在许多作品中,安多将画面的主体放置于一片虚空之中;马匹、农场动物、汽车和公路毫无预兆地从纯色的背景中浮现眼前,赋予作品一种极度简约的画面质感,安多将这种效果描述为“一个巨大的池塘,一个干净的空间。”

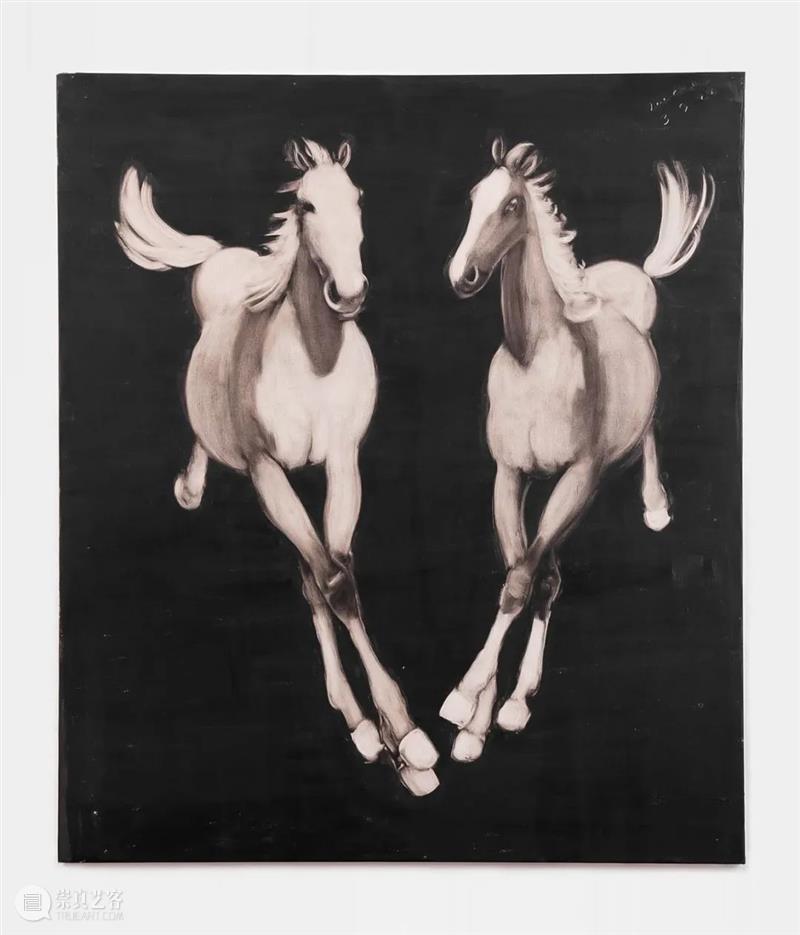

其标志性的绘画风格,出自于艺术家所提炼出的一套独特绘画技法:他首先以油画颜料在画布上厚涂出纯色色块,并接着通过将表面颜料擦拭掉,用以刻出画中主题轮廓。安多的作品通常以单色呈现,在厚重颜料中切割出画中主角轮廓,裸露出底下画布的粗糙纹理,仿佛将图像从黑暗中带出来。其多数作品都带有复古照片的偏暗色调,而画面中带有颗粒的质感,也让人联想起美国极简艺术家罗伯特·莱曼(Robert Ryman)的刮擦技法。

这系列作品的灵感,源于安多对20世纪初的著名中国画家徐悲鸿的仰慕。徐悲鸿是中国现代艺术的先驱之一,以用墨水描绘马和鸟而闻名世界,他的大型油画也描绘了中国历史上的史诗级主题。在安多所居住的纽约城唐人街,许多餐馆的招牌也经常复刻徐悲鸿标志性马匹的形象。对于艺术家来说,这种既熟悉又陌生的视觉语言,就像其站在公路边所看到的众多景色一样。

扎根于自身成长经历和个人记忆,安多的作品带有着美国风景画的典范、在平凡中透出崇高开阔的精神。其画中的宽广田野、湖泊、马匹、农场动物和经典美式肌肉车等,都代表了从美国公路边所看出去的景色。“这些风光从我所位在的经纬度上油然而生并不停绵延增长……就像从望远镜中看出去一样,每一个地点都会延伸到下一个地点。而我只是想停留在车道上,再持续疾行个几英里,”安多说道。

乔·安多

《PR#2 4/18/18》2018

亚麻布面油画

114.3 x 152.4 cm

而不管是荒野风景画还是动物肖像画,乔·安多的艺术视野描摹了一场令人着迷的美国神话,这是一条开放且通往未知的道路,并承载了浪漫主义精神——艺术家在绘画过程中一头扎进他对塑造自己的这块土地的记忆之中,不断深耕自身的艺术、实践挑战传统绘画边界,在体现独树一帜的个人经验同时,却也引发了普世共鸣。

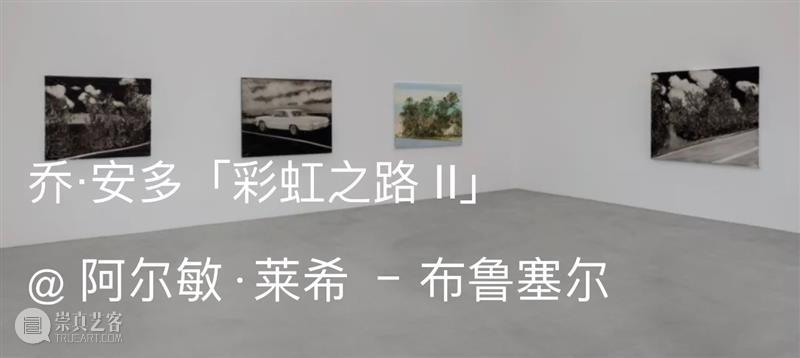

「禧城」展览现场,阿尔敏·莱希 - 纽约,2019 / © 乔·安多 - 致谢艺术家和阿尔敏·莱希。

乔·安多近期于丹佛艺术博物馆、美国雷丁霍尔基金会、密苏里州道姆当代艺术博物馆、俄克拉荷马大学小弗雷德·琼斯美术馆等美术馆机构举办个展并参与群展。其作品也永久收藏于纽约现代艺术博物馆(MoMA)、纽约大都会艺术博物馆、纽约惠特尼美国艺术博物馆、纽约菲利普·莫里斯收藏、佛蒙特霍尔艺术基金会、圣地亚哥当代艺术博物馆、加州圣巴巴拉艺术博物馆、密苏里州圣路易斯艺术博物馆,以及丹佛艺术博物馆等各地重要美术馆机构。

点击阅读原文,进入「唐人街」线上展厅

点击阅读原文,进入「唐人街」线上展厅

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享