编者按

小说家田耳,史上最年轻的鲁迅文学奖得主,也是当代文坛不可忽视的一位70后作家。

他出生于湘西凤凰,小时候家里就有一套《沈从文选集》,父亲告诉他,这是本地的作家。在很多人看来,他成为作家的路很坎坷,年轻时养过斗鸡、卖过空调,虽然热爱写作,但投稿的作品一直石沉大海。直到第一个作品被发表,他的写作生涯一发不可收。

第四届鲁迅文学奖,他自己的中篇小说《一个人张灯结彩》打败自己的短篇《衣钵》获奖,这部小说也因为被“四字弟弟”易烊千玺推介,在半年内加印了14次,田耳调侃自己是“蹭了流量的热度”。

余华曾评价他的作品——“没有绝对的善恶,没有绝对的好坏,有时还会把人物主次的界限也模糊掉。一切都是那么自然而然,似源于定数。”

▲作家田耳

记得我读小学时,当时全国正兴起中小学教改试验,一位乡镇中学的老师如果能搞出教改成果,也可能很快获得全国的知名度。现在想想,那也真叫神奇的年代,一切都充满了可能性。

而我所在的班级,正好被校方定为实验班,负有教改实验的任务。第一学年还在摸索,二年级就开始了一项名为“童话引路、提前读写”的教改实验,说简单点,就是作文课上全都写童话,以激发学生写作的兴趣。童话和作文最大的不同,当然就是讲故事,我们二年级开始就系统学习如何编故事,如“看多幅图编故事”、“看单幅图编故事”,还有“围绕主题编故事”……

“童话引路”当年影响力极大,曾被某杂志评为小学作文教学十大流派之一,我们的班主任也成为全国劳模。当时班上80%的同学都在公开发行的报刊杂志上发表过童话。

而我在班上写作能力并不突出,只发表过两篇童话,而班上最出色的同学却发表了十余篇,在我们眼里那几乎已经是少年作家了!

读到中学,我开始沉迷于集邮,在别人以为邮购是骗子把戏的年代,我就从上海邮购大量邮票卖给同学,赚他们的零花钱,结果成绩一路下滑,到高中时已经沦为了差生。好在自己心态大条,相信自己饿不死,也就不操心。

同时,我那会儿看小说看得入迷,慢慢地也试着写点散文和小小说。当时我的作文在班上也不算好的,排前面的永远是几个女生,在我眼里,她们的作文里总是有很多优美的词语。

可能我性格天生死宅吧,记得从初中开始,每到周末和寒暑假,就一个人躲在房间,一支笔一沓稿纸,写写划划,恍惚间一天就过完了。父母还觉得我性格有些闷,叫我多出去动一动,但我就觉得这最适合我。最初,我每天能写三十几页稿纸,也有万把字。等到读高中和大专时,我才开始往校刊投稿,结果是石沉大海无一中的。

这也曾让我怀疑自己是不是一块写作的料?但不论结果如何,我确实打心底里喜欢写作的感觉。我鼓励自己说:写作本身已经让你如此过瘾了,如果还能发表,那不就相当于放羊时打野枣,顺手一竿子的事了嘛。

就这样一直没发表,但一直坚持写。直到大专毕业,先去了当地一家报社当编辑,因为报社拖欠工资,我又只好为了讨生活辞了职,跟着亲戚去做生意,去饲养场养斗鸡,还干过矿山采买,去一家派出所编写情况通报……

说白了,就是打小工糊口,但有天我突然联想到高尔基的《我的大学》,改变了自己的态度。对于每一份工作,我都把它当成难得的体验,每天兴致盎然地吸干榨尽,工作与生活忽然就变成了有意义的体验,变成了一种游戏。那几年我接触各色人等,社会经验迅速积累,以前那个埋在心底里的写作梦想最大程度地与具体的生活细节交融起来,甚至不断产生着化学反应……

印象很深的是,我一起笔就是长篇,写了一年时间,那会儿以为字多就叫长篇,现在想来完全没有章法。但那个长篇相当于写作的强化训练,虽然当时的我还把握不了结构,但写完之后,再写中篇短篇,忽然就像开了窍一样,故事的结构在头脑中变得异常清晰,写起来也轻松无比。

1999年底,当我用三天时间写出短篇小说《衣钵》,自己忽然无比相信:我终于会写了!这是我写的第二个短篇小说,2005年才得到发表,第四届鲁迅文学奖时也获得了提名,进入了前十。但最终输给了我自己另外一个提名作品,获奖的是我的中篇小说《一个人张灯结彩》。

回顾我的写作道路,可能在外人看来会觉得有些坎坷,但我自己觉得挺顺遂。因为为了写作,我曾经作过最坏的打算,但现实的结果却还是比我设想的要好。现在想来,我的写作基本功,其实还是得益于小学时接受了系统的编写故事的训练。

虽然当时不以为意,但现在自己当了老师,和研究生接触时,发现他们很多人写了多年作文还是不会编故事。我就觉得,如果他们能掌握一定的编故事的技巧,再去写作文或者其它一些文体,基本上就能做到降维打击;可惜他们在小学中学时期,很少有人得到编写故事的训练。

▲田耳在对谈中发言

我在学校教授写作课已经多年,教学生编故事。比如我在教学过程中,一定要让学生经过一定量的实训,让他们具备看到一个有效素材就能马上编出故事的能力。故事好坏且不论,至少得结构上完整,逻辑上成立。这也是我在本次写作课里将重点教大家的。

在我看来,结构是一切艺术共通的东西,我们花大量时间研习、临摹甚至浸淫于具体的作品,所为无非是透过表象看出它们内在的法则,结构就是其中最重要的法则。甚至,有的人认为故事可以不讲故事,可以摒弃结构的规约,但即便那样,你也必须先知道什么是故事,什么是结构,这才可以抗拒它的约束,在艺术的空间里更自由地飞翔。

写作能不能学?编写故事能不能学?我的理解是:如果有人教,必然能让有心人少走许多弯路。

写作能力不比唱歌,音质的好坏一张嘴就已了然;写作的能力应是通过有效的学习以后,得以自我发现,自我认定,并且自我开启。写作教学是把人领进门,激发他(她)确认自己的写作天赋。

我爱用一个比喻,说一些人可能是足球天才,只要脚丫子一碰球,所有的天赋都会被激活。但他可能是山里放羊的孩子,一辈子也得不到一次碰球的机会。写作可能也是这样。

“

后记

这一次,我们有幸再次邀请到徐则臣、任晓雯、石一枫、田耳、弋舟、张楚六位中生代作家,开设《南方周末虚构写作课:小说家的20堂课》第2期,正是希望能继续发掘优秀的写作者,一同进入虚构写作的世界。

6位中生代小说家

茅盾文学奖、鲁迅文学奖

华语文学传媒大奖得主

10年+虚构写作秘笈倾囊传授

5大虚构写作模块

20+写作方法和思维训练

系统构建虚构写作能力

独家推荐书单+直播答疑+社群服务

原价599元

现在下单享优惠价459元!立省140元!

老学员还可再享30元优惠!

7月8日正式开课

长按识别二维码,立即加入

为什么一定要加入?

中生代小说家十数年积累

5大维度系统剖析虚构写作秘笈

网上能找到的作家分享不少,但把茅盾文学奖、鲁迅文学奖得主集结起来,系统剖析虚构写作方法的,却十分罕见。

这一次,我们做到了,并用一年的时间,同中生代作家们构建了一套适用于大多数写作者的虚构创作五步法:

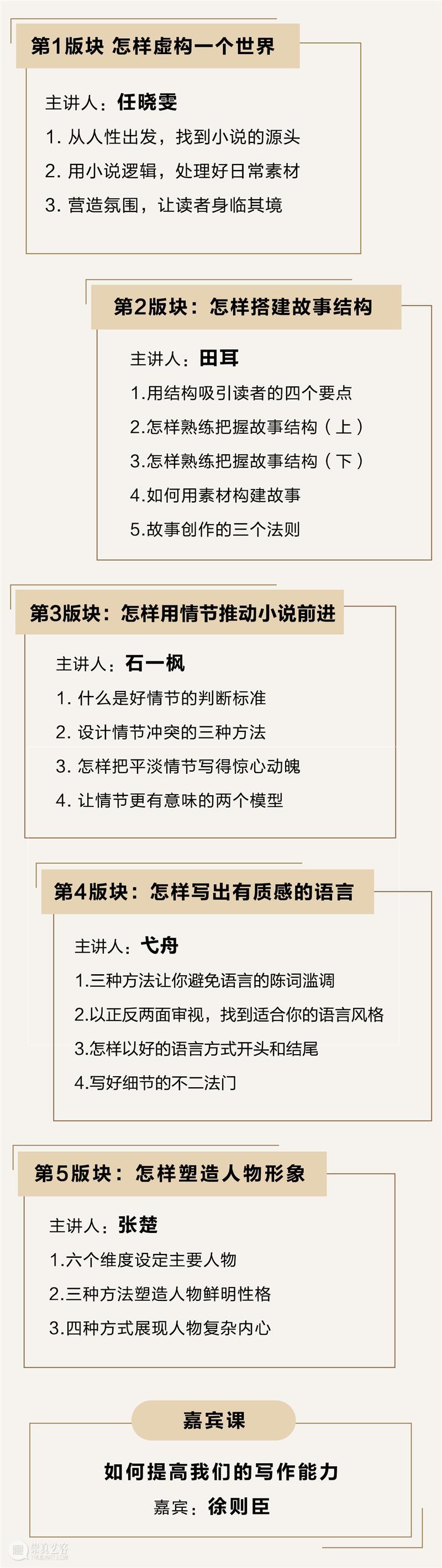

第一步,虚构一个世界。虚构不是真实的对立面,十月文学奖得主任晓雯将告诉你如何从真实的人性出发,找到故事源头。

第二步,搭建故事结构。故事的创作者之所以能够一次一次征服读者,是因娴熟地掌握了结构中隐藏的秘技,鲁迅文学奖得主田耳,将通过“四句话”的结构秘笈,教你把握小说结构。

第三步,用情节推动小说。情节优劣并不由情节本身决定的,而是取决于更复杂的内在原因,鲁迅文学奖得主石一枫将陪你探究其内在逻辑,用两种模型带你设计有意味的小说情节。

第四步,写出有质感的语言。写小说就是写语言,它有其内在的“文学气质”,鲁迅文学奖得主弋舟将用正反两面的审视方法,陪你找到适合自己的语言风格。

第五步,建立人物形象。优秀的小说家要有第三只眼睛,能够窥视到事情的真相和人物真实的心灵世界。鲁迅文学奖得主张楚将教你如何进行人物设定、写出人物复杂多变的内心世界。

更有茅盾文学奖得主徐则臣,从作家的阅读和写作经验出发,加餐分享如何提高我们的写作能力。

网罗可复用的进阶写作法

像小说家一样创作

比如我们在进行非虚构创作时,会追求事实真实、认知真实、逻辑真实,但这一次,作家任晓雯会进一步告诉你,要如何从人性真实的角度,来构建虚构作品的“真实”世界,这种对人性的理解,写小说适用,写文案、公众号同样适用。

再比如,我们常常为了把故事情节写得好看,而陷入各种细枝末节,但作家石一枫会告诉你,情节优劣的关键,是我们对人物、对时代、对生活逻辑的理解,这种直击本质的底层逻辑,会让你像小说家一样开始思考笔下的任何文字。

还有写好小说语言的关键,其实是最大程度地理解他人,作家弋舟说“写小说即是写语言,这话也是教科书中的金科玉律。千百年来,中国人那些复杂难言的个体经验,那些一咏三叹的生命感悟,就是被这些美好的词汇准确而具有审美意味地附丽”;小说的结构很多,但作家田耳说用好“四句话训练法”其实就能把握故事的基本结构……

△【试听片段】任晓雯:怎样找到小说世界的源头

高密度课程安排

构建虚构写作学习闭环

1.陪伴式学习社群:

报名学员请务必在课程界面添加班主任微信,并发送订单截图,班主任将在开营前邀请学员进入【学习群】。

2.音频授课+讲师直播答疑:

20节音频课,随时随地学习,可反复收听,更有5位讲师零距离直播答疑解惑。

3.结课作业点评:

结课前会布置一次虚构题材的结课作业,学员需按要求,在规定时间内将作业提交至指定邮箱,讲师将挑选有代表性的作业进行点评,优秀作业将有机会在“花城”上刊登。

4.课程资料包:

报名学员可获赠讲师推荐书单和课程思维导图。

△点击图片放大课程表

5大虚构写作模块

20+写作方法和思维训练

系统构建虚构写作能力

独家推荐书单+直播答疑+社群服务

原价599元

现在下单享优惠价459元!立省140元!

老学员还可再享30元优惠!

7月8日正式开课

长按识别二维码,立即加入

课程大纲

特别福利

5大虚构写作模块

20+写作方法和思维训练

系统构建虚构写作能力

独家推荐书单+直播答疑+社群服务

原价599元

现在下单享优惠价459元!立省140元!

老学员还可再享30元优惠!

7月8日正式开课

长按识别二维码,立即加入

(本文为推广信息,文中照片除讲师人像均为冯飞拍摄)

↓↓↓点击阅读原文,也可订阅课程

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享