三年前的7月1日,吴冠中先生的哲嗣吴可雨夫妇将68件(套)吴冠中艺术作品无偿捐赠清华大学,支持艺术博物馆的研究和展览工作。日前,艺冠空间徐健欣先生也慷慨捐赠36件吴冠中先生代表作品的复刻版画,以补充清华艺博的收藏体系。今天,特刊发杜鹏飞常务副馆长在捐赠仪式上的即席发言,深情缅怀吴冠中先生,并向所有关心、爱护和支持清华艺博发展的朋友们致以最诚挚的谢意!

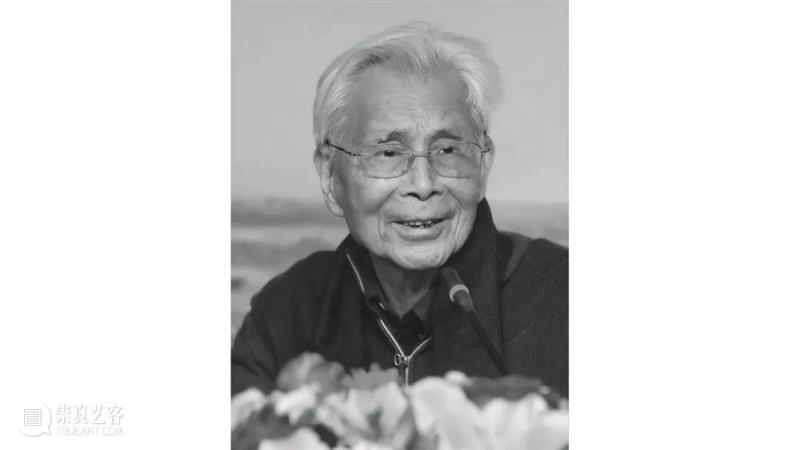

吴冠中先生 1919-2010

在“艺冠中外——吴冠中纪念展”暨“向清华大学艺术博物馆捐赠吴冠中版画仪式”上的致辞

时间:2022年6月25日下午3:30

地点:北京市798艺冠空间

吴冠中先生的作品既是清华艺博的镇馆之宝,也是对馆藏序列的重要补充。作为清华大学艺术博物馆的管理者,在这个场合发言可谓义不容辞。2019年,我们在筹备“美育人生——吴冠中百年诞辰艺术展”时,为了让展览能够与吴先生诞辰百年这个时间点以及伟大艺术家的身份相匹配,展览团队绞尽脑汁,倾心倾力。在2018年提出选题时,清华仅有一件吴先生的原作——《春酣》。在2010年吴先生过世那一年,学校决定成立吴冠中艺术中心,但是却没有任何作品,于是吴可雨先生特意从新加坡归国捐赠了这件作品。为何仅有一件呢?这是因为当时的清华大学艺术博物馆尚存在于图纸之上。吴冠中先生曾亲自参与艺博方案的遴选工作,其间寄托了吴先生的诸多期望。吴先生在世时,每逢新年、校庆以及教师节等重大节庆,校领导会例行登门拜访慰问,而吴先生最关心的事便是艺博何时动工。以至于后来,吴先生因健康状况足不出户、卧病在床时,依然抱憾于心,甚至以略带批评意味的口吻对校领导说:你们总是在诓我,这个博物馆我是看不到了。最终,他带着深深的遗憾离开了世界。

《春酣》吴冠中 2006年

纸本设色 高96cm×宽181cm 清华大学美术学院藏

早在1999年,中央工艺美术学院与清华美院洽谈合并协议时,吴先生便是其中一位重要的支持者。在吴先生的人生历程当中,可谓饱受磨难,历尽波折。吴先生年轻时,社会本身便处于一个极为动荡的时代。加之他的专业方向从实用科学转为艺术,更是不胜坎坷。尤其是他1950年留法归国之后于中央美术学院短期任教时,更是被批为“西方形式主义的反动堡垒”,甚至因此中断了教学工作。直到1952年院系调整,清华大学建筑学院的部分教师前去助力中央美术学院的教学建设,由此吴冠中先生得以在1953年调动至清华大学建筑学院任教,度过了一段非常温馨而温暖的教学时光,同时这也是他从人物画转向风景画的一个重要契机。

《三美图》吴冠中 布面油画 1991年

吴可雨捐赠 高46cm×宽38cm 清华大学艺术博物馆藏

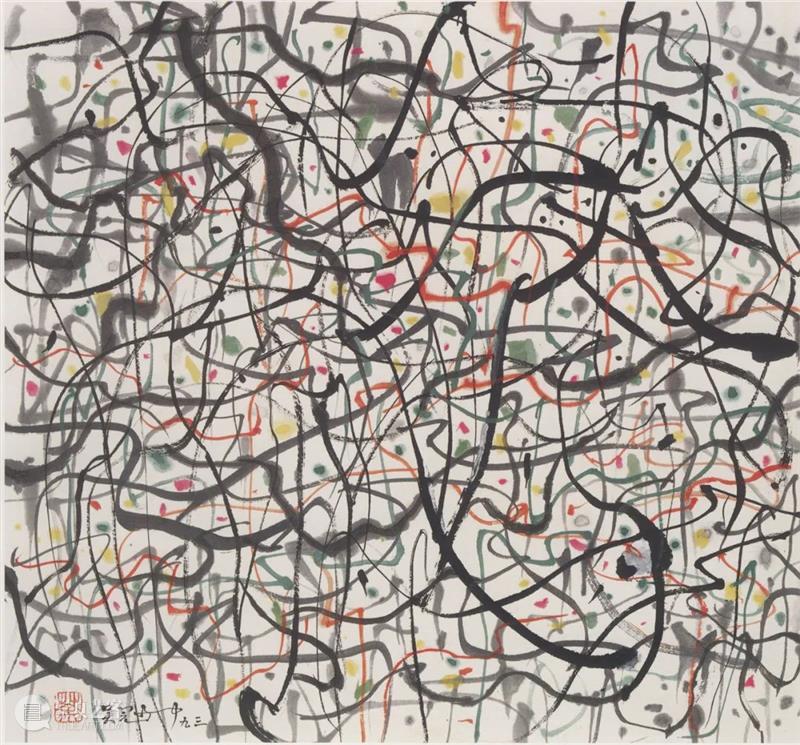

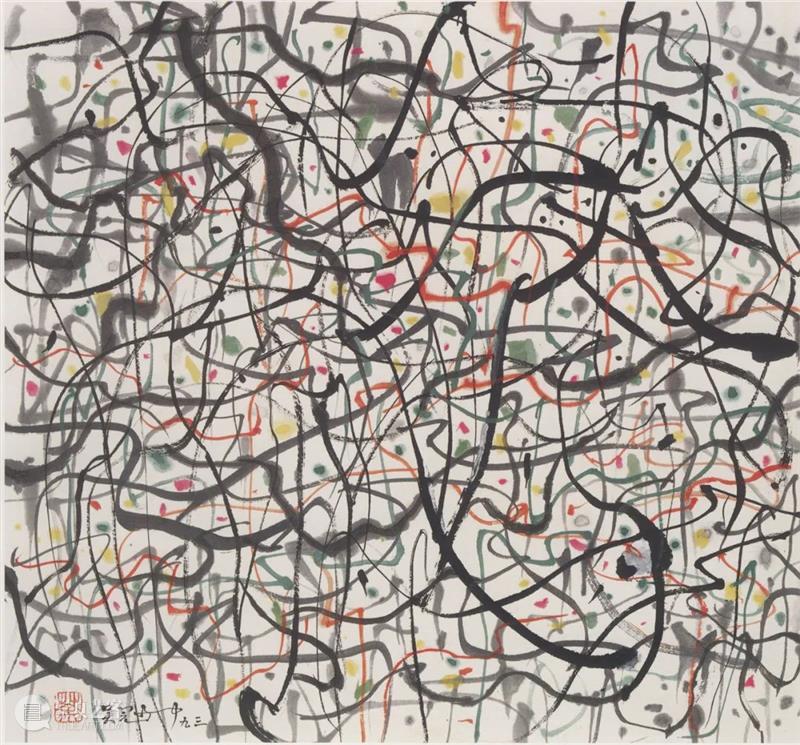

《春如线(二)》吴冠中 纸本彩墨 1993年

吴可雨捐赠 高45cm×宽48cm 清华大学艺术博物馆藏

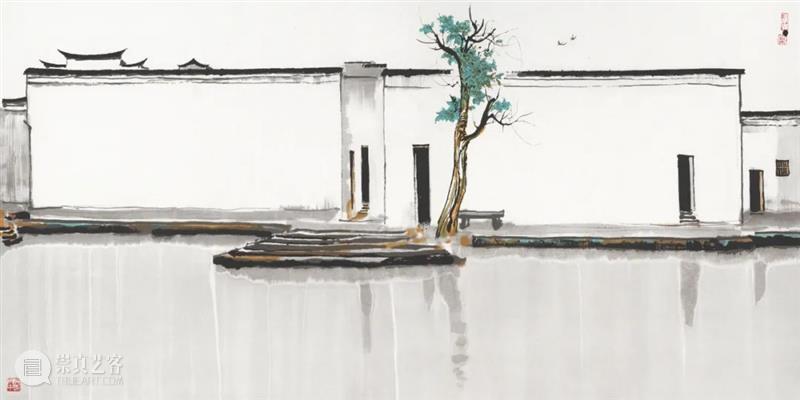

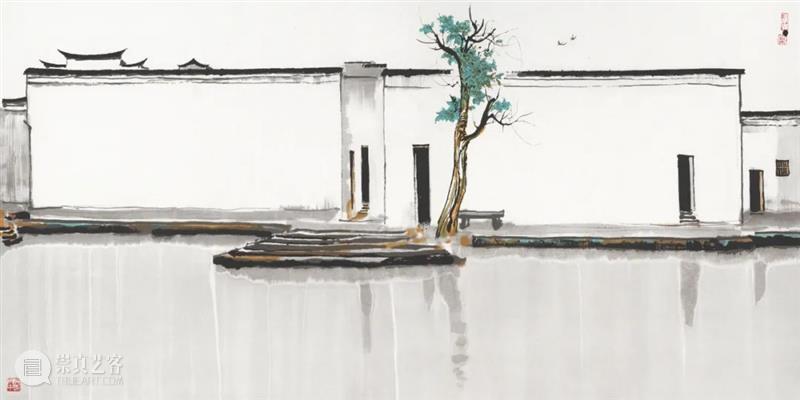

《江南人家》吴冠中 纸本彩墨 1994年

吴可雨捐赠 高45cm×宽48cm 清华大学艺术博物馆藏

《春雪》吴冠中 布面油画 1996年

吴可雨捐赠 高30cm×宽58cm 清华大学艺术博物馆藏

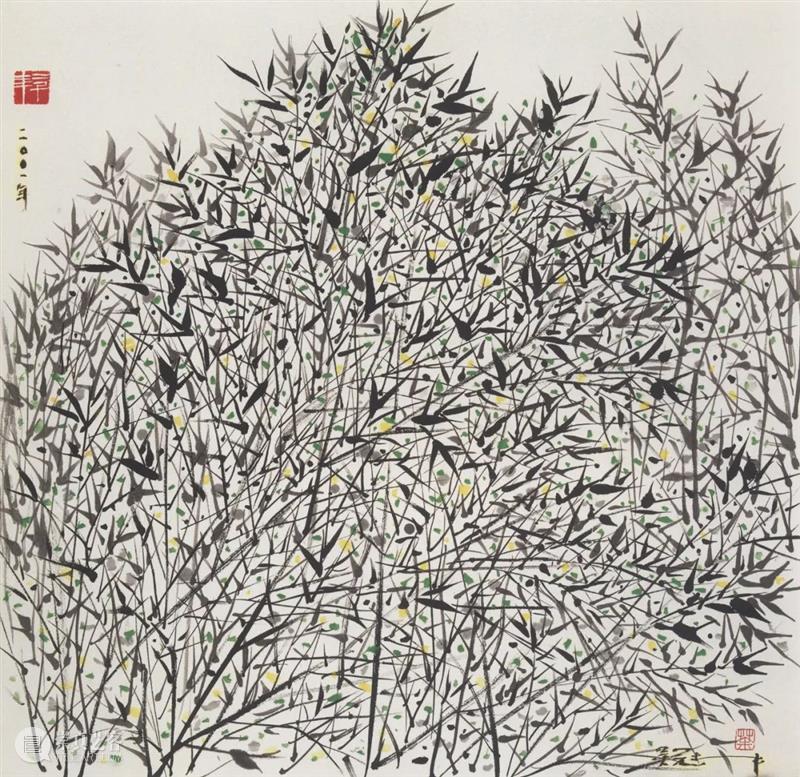

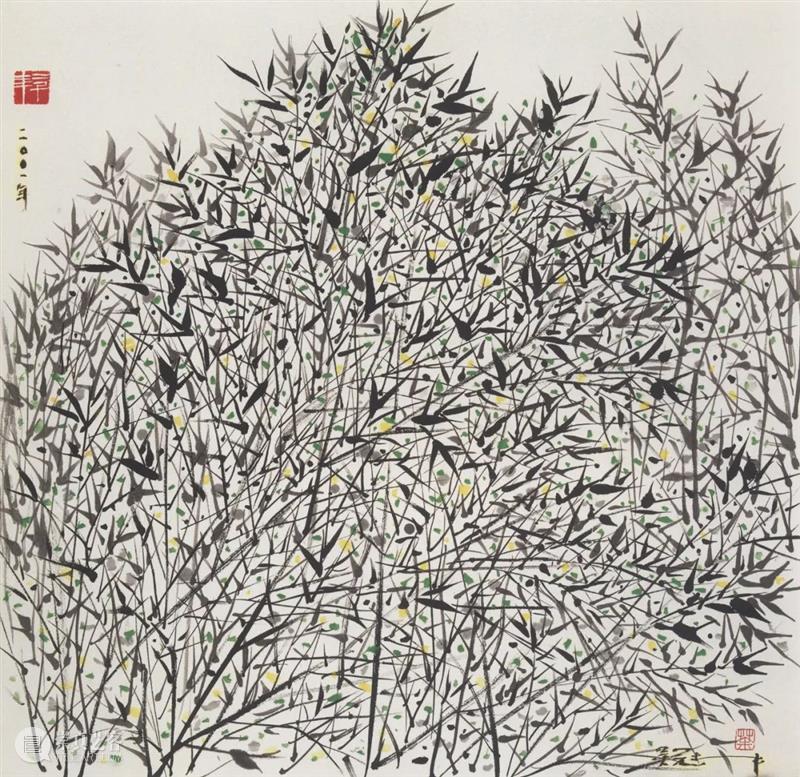

《竹》吴冠中 纸本彩墨 2001年

吴可雨捐赠 高69cm×宽69cm 清华大学艺术博物馆藏

《寂寞沙洲冷》吴冠中 纸本彩墨 2001年

吴可雨捐赠 高70cm×宽70cm 清华大学艺术博物馆藏

建筑学院注重造型和空间设计,是非常讲求形式的一种艺术类型,所以相较于原本在美术学院不能追寻形式,建筑学院则可以理直气壮大谈特谈。建筑与环境浑然一体,相互映衬,这样一来人物画的效用便成为弱势,加之人物画在当时也存在着诸多禁忌。五六十年代期间,吴先生还在断断续续尝试创作一些人物画,但是不免被批判为“丑化工农兵形象”,因此他销毁了在法国留学期间的很多人体创作和练习稿,以及归国之后的部分人物画作品,并由此下定决心转向风景创作。也正因为如此,我们如今所能看到的吴先生的人物作品相当有限,仅有几件现藏于中国美术馆的早期作品,其中包括60年代初他在西藏写生的藏民头像,以及90年代初吴先生带学生进行研究和示范时创作的一些人体作品,以吴先生当时在画坛的地位,这些已并非一般意义上的人体写生。此外还有更后期他使用油画笔触表现中国画古典人物形象的人物画作品,在新加坡国立博物馆观赏时我感触颇深。

可见,对于吴先生而言,在清华大学建筑学院执教的三年时光,留下了不可磨灭的影响和印迹,他的艺术人生由此发生了巨大转变。调离清华之后,应卫天霖先生点将诚邀,吴冠中先生倾力加盟北京新成立的艺术师范学院。之后这个学院解体产生了舞蹈学院、音乐学院等专业院校,其中的美术专业并入首都师范大学,当时属于北京师范大学美术系。之后,卫天霖先生和吴冠中先生被56年新成立的以实用美术和设计为特色中央工艺美术学院点将而调动工作。当时,吴先生夫人在清华的小学任教,其子吴乙丁在清华出生、成长,从幼儿园到小学,一家人在清华生活七八年之久,这也是吴先生人生中颇为平静而温馨的一段岁月。99年两校合并提上日程,吴先生内心的激动之情可想而知,但是自那时伊始至2010年吴先生去世之前11年的时光,他心心念念的现代化艺术博物馆并未实现。在最初遴选艺博方案时,他便加入了自己的意见,提出设计中应考量大型空间,因此在他为艺博特别创作和准备的十余件巨幅作品之中,据悉其中大部分为丈二匹,只有这样的体量才足以与空间相称。最终很遗憾,这些珍贵的作品流散到了诸多收藏机构。

《鱼》吴冠中 纸本彩墨 2005年

吴可雨捐赠 高35cm×宽46cm 清华大学艺术博物馆藏

《故宫》吴冠中 纸本彩墨 2006年

吴可雨捐赠 高48cm×宽44cm 清华大学艺术博物馆藏

《红绿层楼》吴冠中 纸本彩墨 2006年

吴可雨捐赠 高49cm×宽45cm 清华大学艺术博物馆藏

吴先生在世时,曾非常有规划性地将自己的作品留存于他曾经生活和学习过的部分重要城市的公立博物馆和美术馆,这些城市包括巴黎、新加坡、香港、上海、北京、杭州等。80年代后期,吴先生已经成为中国现代艺术界享誉全球的旗帜性人物,因而他的作品市场反响颇佳。然而,他曾数次毫不犹豫地销毁自己不甚满意的作品,而以吴先生当时的市场而论,这些被销毁的作品亦是价值连城。由此可见,吴先生的赤诚之心,他非常自觉地在为社会、为人类创造令人耳目一新的艺术形式和艺术作品,并一生致力于这样的追求与尝试。吴先生卧病在床时曾与嫁人郑重交代:我的作品不是遗产,它们属于全社会,属于全人类。他在生前如此有序地将作品进行妥善安排,并嘱咐长子吴可雨在他去世后将作品捐赠予他所认可的博物馆。因此市场上流转的吴冠中真迹便相对有限。

《双燕》吴冠中 版画 1981年

吴可雨捐赠 高70cm×宽140cm 清华大学艺术博物馆藏

在这样的情况之下,吴先生能够在96年写信表示对于复制品的支持,我深表理解。他希望更多人能够拥有、能够欣赏、能够理解他所创造的美以及美的形式,因此他对于高水平的复制、复刻、印刷技术表示支持。早在百雅轩时代推广吴冠中先生版画作品时,吴先生就在自己的诸多丝网印刷作品上欣然签名,他认为这是一种相当好的记录和传播方式。现在的艺冠中心,一如既往以版画形式推广着吴先生所创造的美,并以这样的一个展览来纪念吴先生去世12周年,我认为意义非凡,并深表感心。

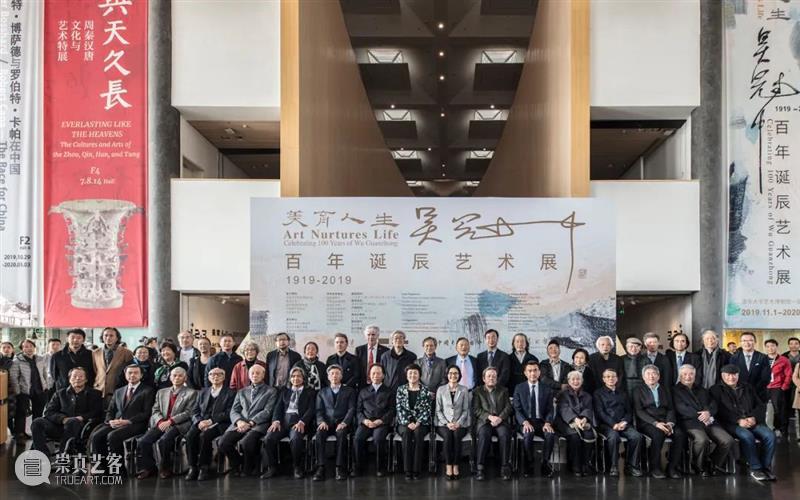

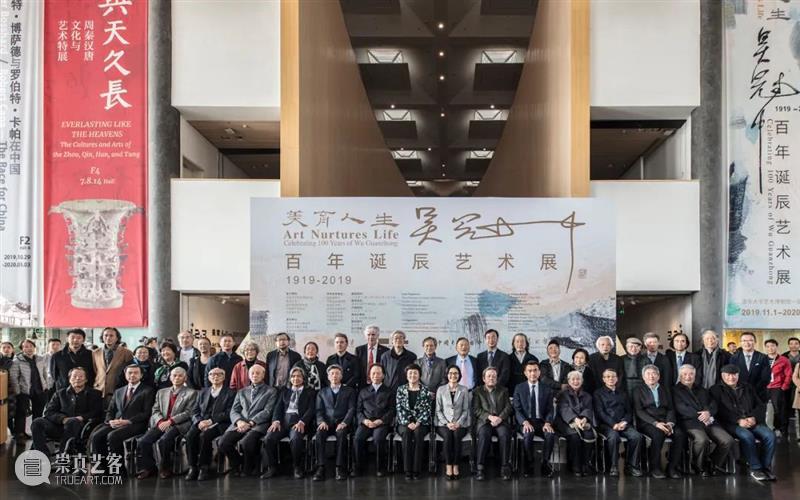

在今天这样一个特殊的日子,最应该有所表示的应该是清华大学,是清华大学美术学院,是清华大学艺术博物馆。2019年,我们在克服各种困难,经历诸多波折之后,最终得以于11月1日为大家呈现“美育人生——吴冠中百年诞辰艺术展”,这个大型回顾展精选并汇集了111件吴先生各个时期的代表性作品,还呈现出许多相关文献、图片、文章、手稿和画具等,对吴先生一生在国民美育启蒙中所产生的影响进行了一次宏大阐述。虽然后来受到疫情的冲击和影响,阻碍了这个展览的推广和传播,但是也使得这些作品能够较长时间留在展厅,期间我们为校内学生进行了多次专场导赏,并利用这个空间组织了多次沙龙和活动,最终,这个展览一直延续到2020年的10月8日,展程将近整一年。此外,新加坡美术馆无偿、无私提供借展的60件原作在艺博展出长达11个月,对此我亦尤为感念。当初我跟周爱民老师去商借这批作品时,虽然事先有往来电话、邮件和微信等充分沟通,亦十分感谢新加坡国立美术馆馆长拨冗面谈。我们在极为高效的一个小时中毫无阻碍地签订了借展协议,也由此和新加坡国立美术馆结下了非常深厚的友谊。

在今天这样特别的日子,这样特殊的时刻,我确实是有感而发,方才如此激动赘言,所以也愿意借徐建欣先生的舞台,对一直以来支持我们清华大学艺术博物馆的艺术家、家属、相关平台和机构,以及在座的诸位朋友,表达最诚挚的谢意。当然,在此也要感谢徐总将36件版画作品无私、无偿、无条件地捐赠给清华艺博。虽然这事是我一时起念,但是进展颇为顺利。也许有人会质疑这些版画作品对于艺博的意义,但是我要说:我们非常珍视而看重这些丝网版画,这可令我们关于吴冠中先生艺术收藏更为立体。

清华艺博的8号厅已被冠名为吴冠中、祝大年厅,我们将永久而不定期地陈列吴冠中和祝大年两位先生的作品。我们曾有幸纳得68件套吴冠中先生的作品以及71件套祝大年先生的作品,由此我们可以较为系统地、有计划地不定期推出两位先生的展览。但是我仍然抱有一丝遗憾,正如我刚才所言,出于吴冠中先生的市场价值之高,我们很难通过市场途径去获取更多原作。因此,我们希望并呼吁广大藏家能够慷慨捐赠或借展,虽然这本身绝非易事,其间亦需要大量的时间和沟通成本。由此,我认为,若是纳入一些高水平的授权复刻作品,在日后作为展览的补充和调剂,也未尝不可。

最后就是一句话,感谢,特别感谢,衷心地感谢。谢谢大家!

附录:现场采访

“艺冠中外——吴冠中纪念展”开幕式

暨“向清华大学艺术博物馆捐赠吴冠中版画仪式”

时间:2022年6月25日下午3:30

地点:北京市798艺冠空间

问1:您可否介绍一下清华大学艺术博物馆馆藏吴冠中作品的具体情况?杜鹏飞:简单先说一下我们有哪些吴冠中先生的收藏。截止到2019年6月,我们清华大学只有一件吴冠中先生的作品——《春酣》(2006,纸本水墨,96cm×181cm)。那一年的6月,我们已经在启动筹备11月吴冠中先生诞辰一百周年的大展,也是在6月,所以很巧。当时为了另一个展览,我正在阿富汗考察,接到了刘巨德老师的电话,他很平静地对我说:杜馆长,你知道吴冠中先生作品捐赠的事情了吗?我当时很快想到,吴可雨先生可能会捐赠一些作品。因为头一年和周爱民老师去新加坡借展的时候,我们特别拜访了吴可雨夫妇,进行了一个简短的会面,向他们报告了清华大学艺术博物馆开馆以来的建设。让我尤为欣喜的是,吴可雨先生其实一直在关注我们馆,对我们的情况相当了解,所以(当刘巨德老师体积捐赠时,我就想)肯定是来自于吴先生的家人。这样一来,我从阿富汗干归国之后,就紧锣密鼓地办理手续,7月1日正式完成了捐赠交接。吴可雨夫妇带着作品非常利落地到清华来,但是我们准备了一场非常隆重的仪式。

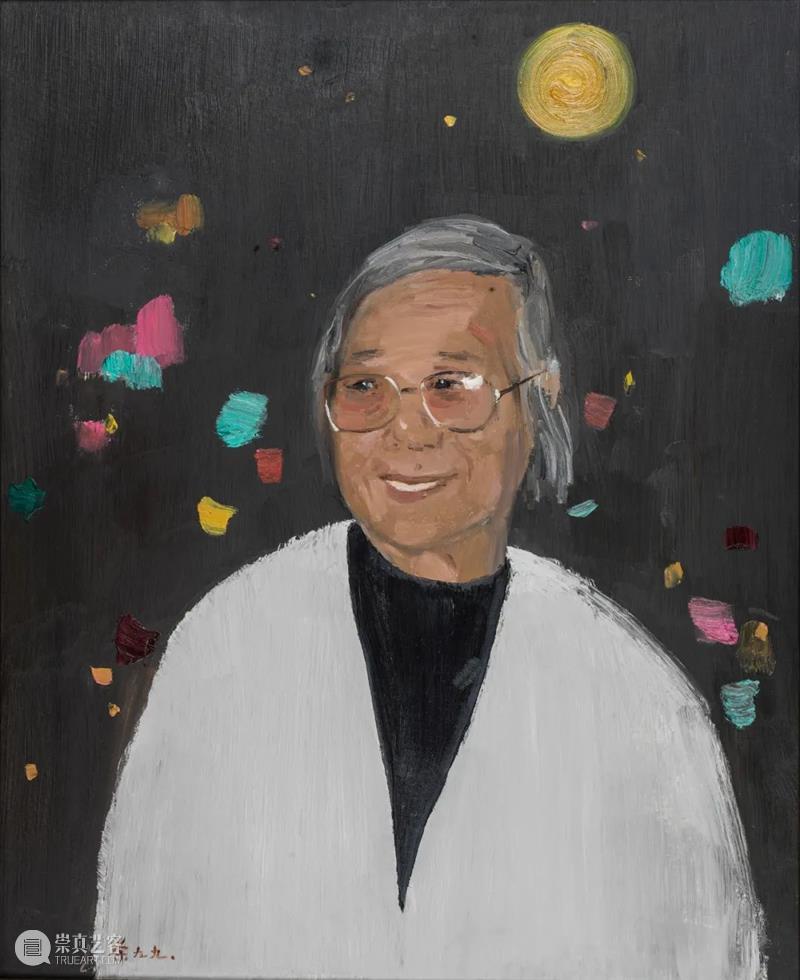

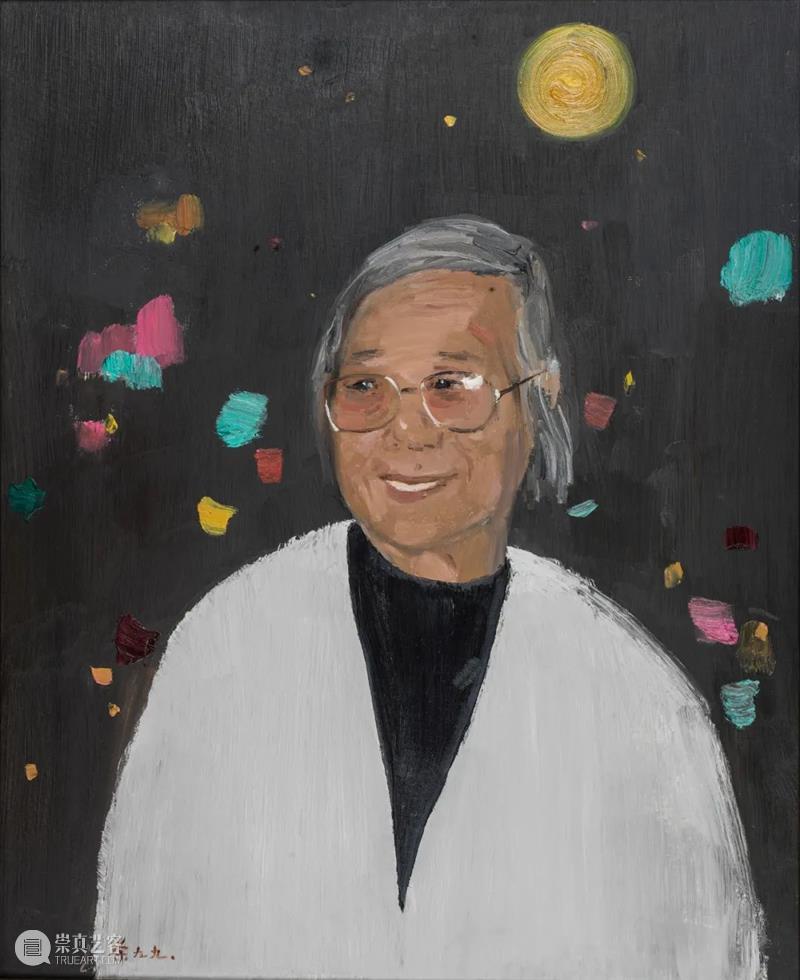

清华大学校长邱勇与吴冠中之子吴可雨签署捐赠协议 2019.7.1吴冠中之子吴可雨在捐赠仪式上致辞 2019.7.1当时接收了66件套吴先生的绘画作品,其中包括55件纸本水墨设色、10件油画以及一个速写本,这是馆藏吴冠中先生作品的基本构成。那么在这个展览的筹备过程中,吴乙丁先生表示,家里仅有的两件作品,这两件作品相当特别,一件是吴先生的夫人朱碧琴老师的肖像画,吴先生一生画过三件朱老师的肖像,这一件是其中最晚年的一件,最早的一件是在中国美术馆,还有一件目前在民间藏家手中。另外一件更为特别的作品可谓吴先生的绝笔,2010年3月,吴先生在画板上接近完成的作品,后因身体原因住院而中断,至6月25日去世再也没有回到家中。

布面油画 高80cm×宽65cm 清华大学艺术博物馆藏

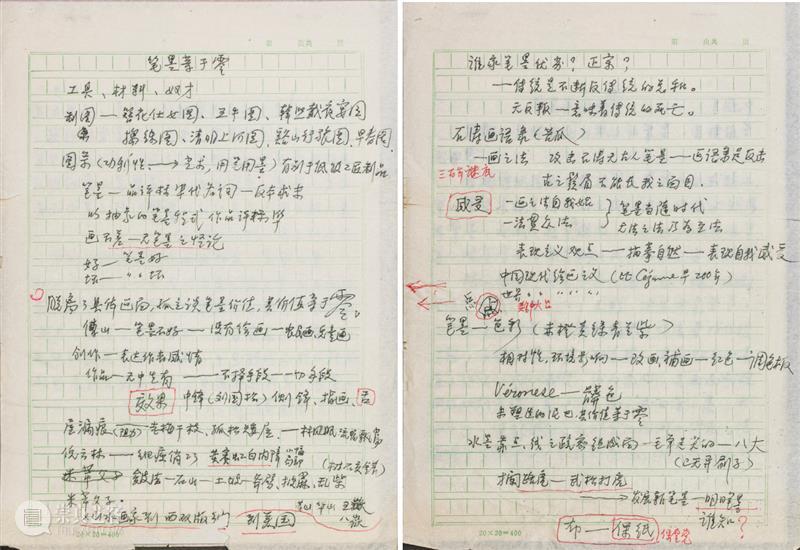

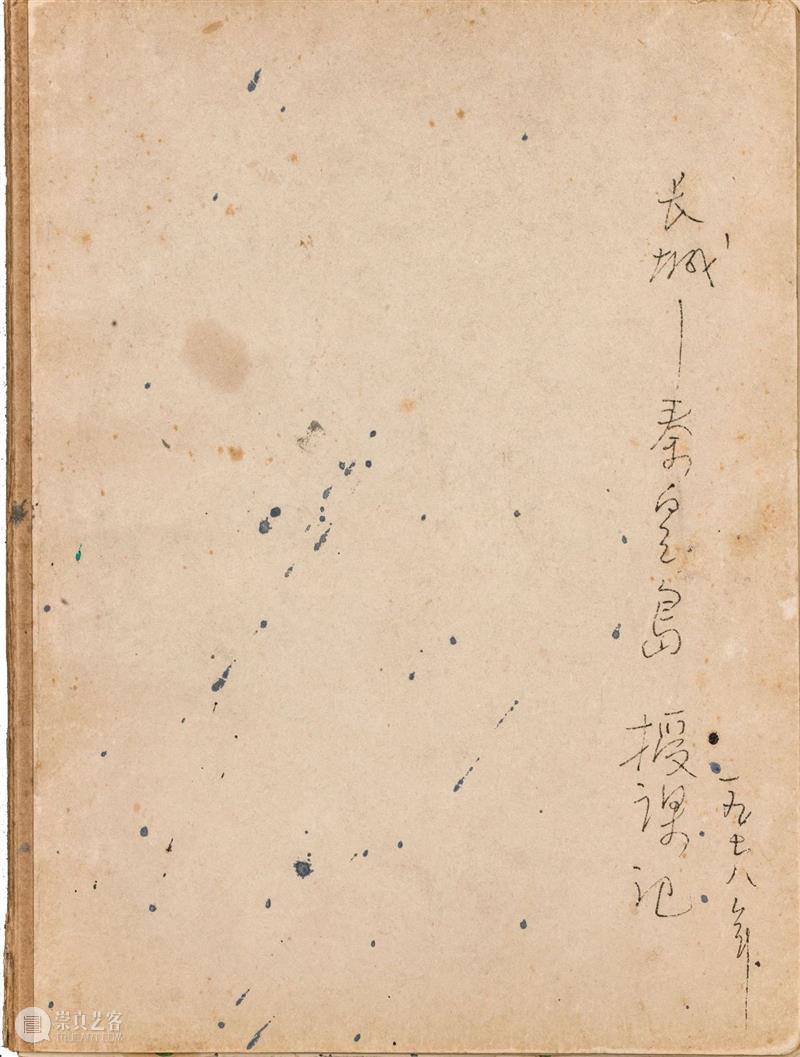

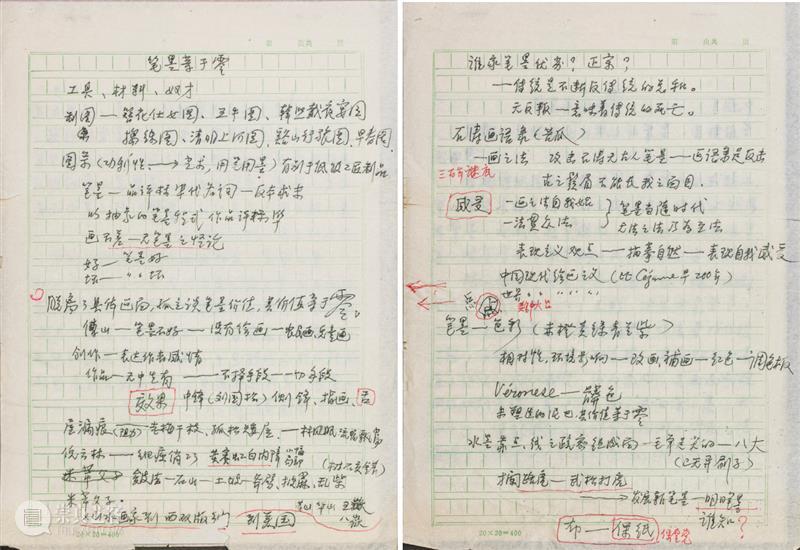

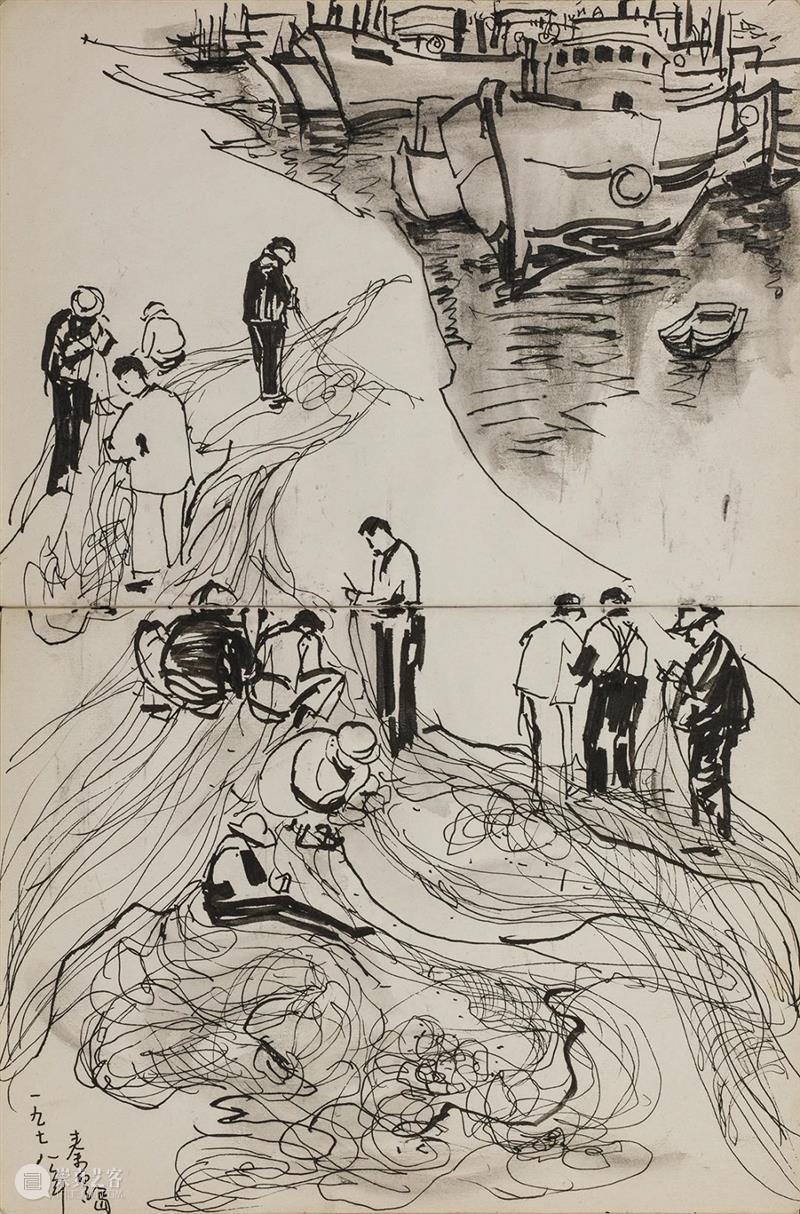

纸本水墨设色 高72cm×宽 96cm 清华大学艺术博物馆藏而上述提到的速写本中则包括26幅可视为独立作品的完整画面,是80年代初吴先生带领工美学生去长城和北戴河写生时留下的珍贵作品。这样一来,我们便相当于藏有93件绘画作品,相当可观。此外,吴乙丁先生还提供了家中保留的吴先生生前用过的画具和相关物品,比如他的画架、画板、当年在法国珍藏画册的铁箱以及大画案上的画布,上边留下了很多吴先生的创作痕迹和笔触,这类藏品也很有意义。还有就是20余件手稿,包括吴先生写下“笔墨等于零”论战时的手稿和提纲,也包括他饱含深情的纪念性散文随笔。

这样一来,使得我馆关于吴冠中先生的收藏成为一个很立体的收藏,某种意义而言,在代表作之外,通过细微之处的点点滴滴,呈现着吴冠中先生的艺术人生。我们再回到今天,这36件复刻版画对于我们的收藏又是一个有益补充,毫无疑问这些不能等同于艺术作品,但是由于吴冠中各个时期的历史作品已经分散在各大收藏机构抑或藏家手中,我们几乎没有可能调整这样的收藏格局,因此我们像借助这样的一种方式,完善吴冠中先生作品的资料支持更为系统而完整。问2:通过您的致辞,我们了解到吴冠中先生对于清华大学抱有非常深厚的感情,在此希望您具体谈一谈吴冠中先生的清华情缘中令人感动的事情?杜鹏飞:吴先生对清华必定是饱含深情的,刚才对此也进行了简单的回顾。50年代初,他有机会到清华工作三年,并和家人在清华居住了较长的年岁,度过了一段温馨而美好的时光。此外加之清华的品质以及清华做事的风格,吴先生肯定是认可的,吴先生本人的品质和风格也与清华非常契合,他太纯粹了,他一生怀揣赤子之心,对艺术的追求毫无功利之心。在推动博物馆的建设之中,对他而言未能在生前见证艺术博物馆按照他的期望诞生,的确非常失落和失望,并抱憾辞世。以至于我们后来在做很多事情时,某种意义上都是在弥补这种缺憾,但是我想无论怎么补救,都无法再真正了却吴先生本人的遗憾。所以我们只能加倍努力,落实于行动,包括展开对于吴冠中先生的研究,比如吴冠中艺术研究中心也不断在招收博士后,我们艺博也会持续不断推出吴冠中先生的展览,也是让我们的藏品更好地与其他博物馆进行交流,这一点我们非常支持。比如在2019年的展览结束之后,吴先生的速写本我们就借给国家博物馆展出过甚至顶着疫情的压力在2020年到过新加坡,前不久才回到艺博。所以我们会加强与吴冠中作品的各个收藏机构和收藏家的交流与互动,争取不负使命,不辜负吴先生对博物馆的企盼,通过我们的实际行动,去回答、去响应吴先生的殷切期望。

《长城——秦皇岛授课记》封面及内页 吴冠中 1978年

吴可雨捐赠 清华大学艺术博物馆藏

问3:吴冠中先生对于艺博的设计是否有自己的想法?是如何呈现出来的?杜鹏飞:这个问题太具体了。我到博物馆是2014年的3月18日,而吴先生在2010年6月25日就已经离开了这个世界。对于我而言,有很多机会在一些展览和工作环境与吴先生近距离接触,比如在中国美术馆举办吴先生生前最后一场大规模展览时,吴先生还很精神,在现场与黄永玉等人交流,但当时我仍是清华博物馆事业的局外人和旁观者。在我加入艺博之后,当然就了解到一些相关情况,但是关于你问的一些细节我并非见证者。我知道吴先生是当年博物馆建筑方案面向全球竞标时的评审专家之一,其中有两位吴先生,另一位是我的导师吴良镛先生,他也是中方专家评审组的主席。两位吴先生在方案的遴选中发挥了举足轻重的作用。这两位吴先生年龄相仿,同样德高望重,还有着非常密切的渊源。在50年代初吴冠中先生来清华教书时,吴良镛先生起到了一定的推动作用,当时梁思成先生嘱托建筑专业去央美挑选一些教师助力教学和专业建设。吴冠中先生曾经在一篇随笔中曾提及吴良镛先生的点将举荐,并评价吴良镛先生的画也画得很好。去年,时逢吴良镛先生99岁寿辰之际,我们以“国匠:吴良镛学术成就展”为主题举办了专题展览,呈现其杰出成就和国匠精神。“国匠:吴良镛学术成就展”展览现场

艺术家留下了自己的作品,一个伟大的艺术家,其作品是不朽的。吴冠中先生去世12年之后,我们仍然以这样的方式去纪念他,他必定永垂不朽,过去我对于这个词的理解并不具象,现在我认为,只要我们还记得他,并以某种方式纪念他,那就是不朽。

开馆时间

本馆实行限流预约参观

每周二至周日9:00-17:00

(16:30停止入馆,16:00停止会员手续办理)

逢周一闭馆

参观门票

清华师生:持校园卡可免普通门票和特展门票

社会观众:需购买20元普通门票

(优惠政策详见官网)

https://www.artmuseum.tsinghua.edu.cn/cgfw/wsgp/

网上订票

长按并识别下方二维码

关注“清华大学艺术博物馆”公众号

点击公众号底部菜单【参观指南-参观订票】

清华大学艺术博物馆

北京市海淀区清华大学校内,主楼东侧

(高德地图或百度地图导航至“清华大学艺术博物馆”)

校内师生请从清华艺博“校内师生参观通道”入馆

校外观众请从清华艺博东侧“艺博专用通道”进校入馆

五道口站 508、307、331、375、562、630、86西王庄小区站 450、355、438、392、466https://www.artmuseum.tsinghua.edu.cn/https://www.artmuseum.tsinghua.edu.cn/cpsj/zlxx/szzt/https://shop402247198.taobao.com/

文字整理/刘朔

作品图片/肖非 倪葭

图文编辑/周辛欣

视觉统筹/王鹏

审核/垚梦

审校/杜鹏飞 李哲

分享

分享