小剧场运动兴起于1887年安托万组织的“自由剧院”,它所包含的定义应该是如下的:反传统、反商业的,具有实验性与先锋性的非主流戏剧运动。其运用的小剧场空间既体现对大剧院的反叛,更是出于非职业戏剧家资金短缺的无奈,以至于在它诞生后的一个世纪里,小剧场仍被作为大剧院的附属。但在如今的文化语境下,“小剧场”一词所代表的不再是一种非主流的空间概念,而是一种足以与大剧院平分秋色的剧场样式。对于那些在思想解放、大胆创新环境下成长的青年戏剧家来说,小剧场中灵活的观演关系、舞台空间、多媒体技术等就是他们进行先锋表达的戏剧实验土壤。

后浪:上海小剧场戏剧四十年

2022年是中国小剧场话剧40周年。1982年9月,由高行健、刘会远编剧、林兆华导演执导的《绝对信号》搬上了首都舞台;同年12月,由殷惟慧编剧、胡伟民导演执导的《母亲的歌》实验首演于上海青年话剧团排练厅。一北一南首开新时期中国小剧场艺术的风气之先。时至今日已经走过了四十年,从最初的零星散戏先锋试验田,到现在一年能有几十出不同风格的小剧场戏剧在不同的舞台轮番上演,作为一种文化现象也越来越受到人们的关注,对都市流行文化产生巨大的影响力。

在纪念上海小剧场戏剧的同时,回溯一下这40年历程,探讨一下小剧场戏剧的经验与瓶颈,展望一下小剧场戏剧的新征程。

#

开端与先锋

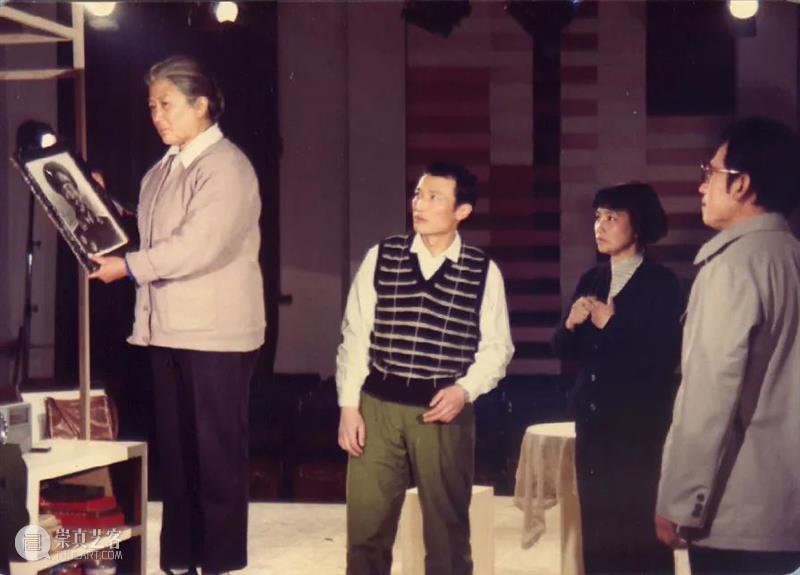

1982年,由殷惟慧根据小说《母亲与遗像》改编的《母亲的歌》公演,这是上海的第一部小剧场话剧。《母亲的歌》首次采用中心舞台,将演员和观众的距离大为缩小,力图呈现出“影视所无法比拟的、活生生的演员表演的艺术魅力”。正如导演胡伟民所说,这次演出形式突破的意义在于话剧“跳出了镜框式舞台,走向了开放式的舞台”。

破墙:新时期上海小剧场话剧的开端 | 小剧场话剧《母亲的歌》

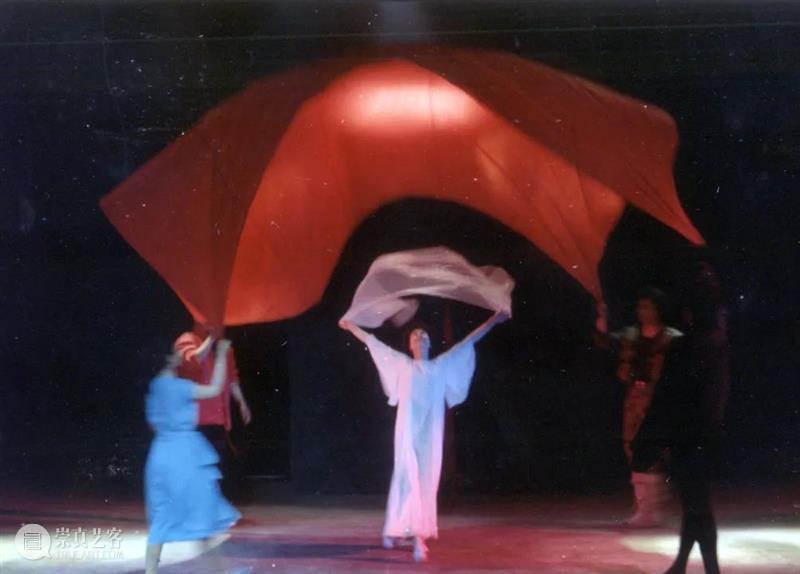

在此之后,上海小剧场戏剧有反叛性、超前性的实验倾向,少数作品带有强烈的“先锋”意识,而其探索的重点又大多放在确立新的“观”与“演”的关系上以及从传统文化中探索“融”与“破”的关系。20世纪80年代末期,上海戏剧界终于出现了一部让观众兴奋的戏,这就是由张献创作、谷亦安导演,由上海青年话剧团在排练厅演出的《屋里的猫头鹰》。

先行:上海小剧场话剧实验探索之先锋 | 《屋里的猫头鹰》《庄周戏妻》

时至今日,戏剧原创力匮乏、形式僵化、制作粗糙等现象,仍在一部分小剧场戏剧作品中有所体现。面对这些情况,“新文本孵化计划”的出现,不仅扶持文本,还一并引导青年导演、演员参与其中,编、导、演通过工作坊式的讨论和修改来平衡戏剧中的文学性与剧场性。经过这些年的一步一步发展,“新文本孵化计划”不仅是新文本的挖掘和开发,俨然成为了青年戏剧创作者的蓄水池。

孵化:青年戏剧家的“试验田”之新文本孵化计划

#

情感与都市

20世纪90年代的小剧场戏剧则呈现出形式风格多样化的倾向和世俗化的趋势,对于小剧场戏剧的“探索”有了更广泛的理解,更多地考虑观众的接受问题,出现了以写实的手法,反映平凡的世俗生活,表现现代意识的主题。1991年7月,由上海人民艺术剧院演出的小剧场戏剧《留守女士》(编剧:乐美勤,导演:俞洛生)成为这个时期中国小剧场的代表作品。此时的小剧场更加强调故事的叙述及对人物内心世界和情感生活的探讨,因此,这个时期的小剧场作品更贴近社会实事,也充满时代气息。同时期,上海小剧场的代表性作品还有《大西洋的电话》《美国来的妻子》《陪读夫人》等,探讨和表达了在改革开放和平发展的人们更需要相互交流、相互了解的诉求和愿景。

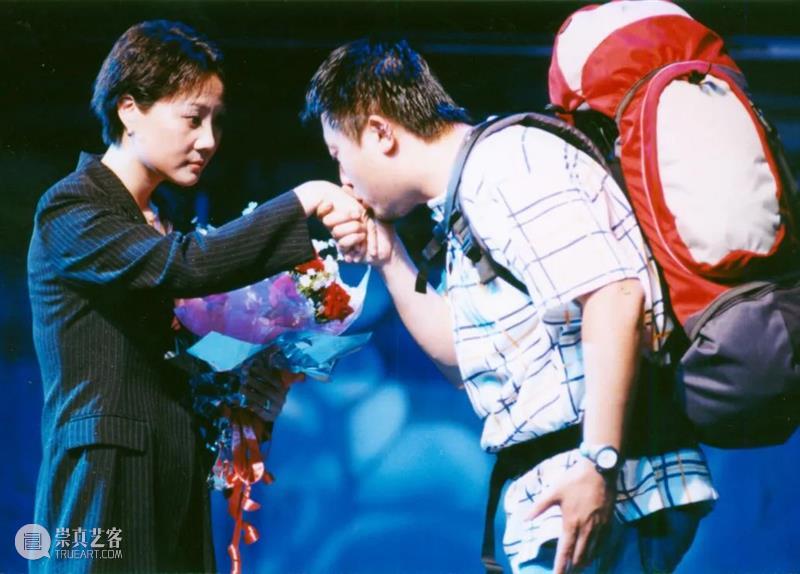

之后,《WWW.COM》(编剧:喻荣军,导演:尹铸胜)、《去年冬天》(编剧:喻荣军,导演:滕学坤)等引发了久违的观剧效应,这些小剧场话剧在话剧市场极其不景气的情况下,以贴近观众的题材内容与丰富新颖的表现形式,吸引了大批年轻人走进剧场。

生路:20世纪90年代上海小剧场话剧在情感关注中走向市场

新世纪的小剧场作品更贴近社会实事,也充满时代气息,更具都市性。彼时在上海生活的青年白领,乘着经济快速发展的东风,文化生活日渐丰富,社会生活稳定平顺,正是可以积极向内探索,没有任何外界压力的情况下讨论都市情感关系的时刻。以2004年首演的小剧场戏剧作品《人模狗样》(编剧:喻荣军,导演:何念)为例,该剧是中国的第一部肢体剧,讲述了一个适者生存的动物世界走向同样“残酷”的商业文明的故事。

当下:浅谈新世纪上海小剧场话剧的都市性

#

与世界戏剧握手

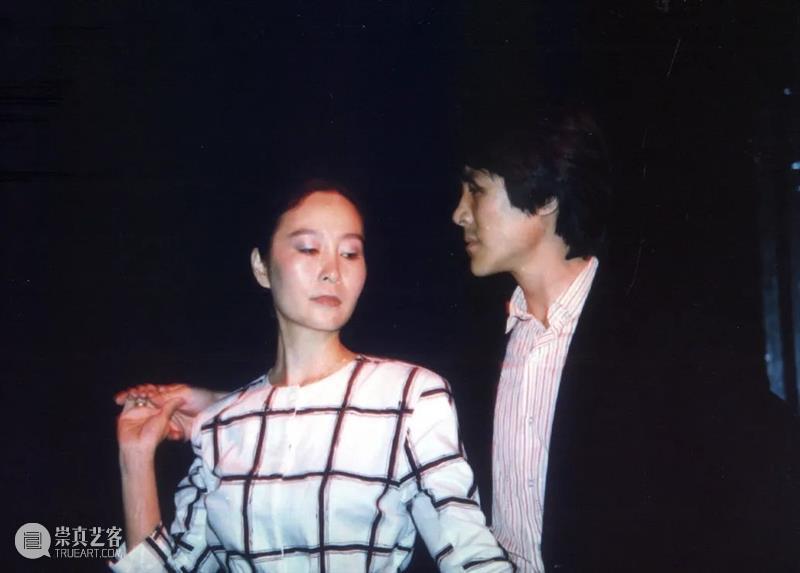

早在“孤岛”时期,“小剧场”戏剧社作为当时组织群众力量、输送戏剧工作者、输送干部的重要载体,便改编、翻译了不少国外的新剧本。到20世纪80、90年代,“小剧场”真正成为一个被中国戏剧人广泛讨论并实践的形式,人们迫切地希望从这一形式中找出顺应时代的新方向。其中,外国翻译戏剧演出带来的融合与新生一定程度上满足了人们对戏剧的无数可能性的期待,也由此诞生了一台台被人铭记的经典演出。1992年8月,上海青年话剧团以小剧场戏剧的方式,排练演出了英国剧作家哈罗德·品特的《情人》,在观众中掀起了一股热潮。

交融:上海小剧场话剧与世界戏剧的融合与新生(舞台探索)

汇聚:主动举办各类国际小剧场戏剧节与世界对话(国际戏剧节)

#

小剧场音乐剧

随着音乐剧在戏剧市场的蓬勃发展,上海在小剧场音乐剧方面也走在国内的探索前列,不仅推进了大剧场音乐剧项目的制作,在小剧场空间里,通过不同的音乐剧和音乐剧场项目的版权引进和原创制作,更是对本土音乐剧创作模式的探索,演艺人才的培养、市场观众的引导做出了坚持不懈的努力。特别是通过从上海辐射到全国的小剧场驻演模式的复制与嫁接,上海的剧场生态经营经验也将对其他城市的音乐剧土壤和市场的进步与发展产生极大的催化和推进作用。

无畏:上话小剧场里的音乐剧场和音乐剧

#

小剧场戏曲

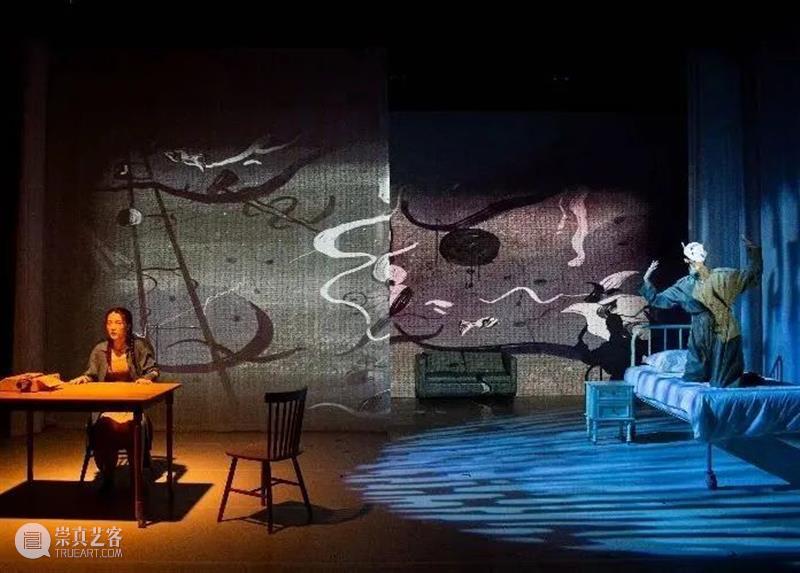

受到小剧场话剧蓬勃发展的直接影响,小剧场戏曲逐渐从萌芽到开花。2003年2月14日由上海昆剧团创作,改编自鲁迅同名小说的小剧场昆曲《伤逝》首演于上海话剧艺术中心(编剧:张静,导演:钱正),以古老的昆曲演绎现代戏,以围巾代替水袖,以戏曲程式展现涓生与子君的内心世界,以西洋乐器的加入烘托悲凉的戏剧情境。十九年前,这部被主创称为“投石问路”的实验性创作引起了学界的广泛讨论,成为上海小剧场戏曲走向市场的开端。

激活:上海小剧场戏曲创作概况

| 猜你喜欢 |

关于「无界剧场」:你想知道的都在这里!

舞台剧《觉醒年代》排练进行时

《无人生还》全国巡演开启,我们剧场见!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享