ABI

2022优秀毕业生作品推荐

中国美术学院

跨媒体艺术学院专题

跨媒体艺术学院今年的优秀毕业创作

你最pick哪一款呢?

不妨一起往下看~

吕艺杰

1999年11月11日出生于云南,就读于中国美术学院跨媒体艺术学院实验艺术系,现工作生活于杭州。创作综合运用录像、三维动画、装置、摄影等媒介进行空间叙事。

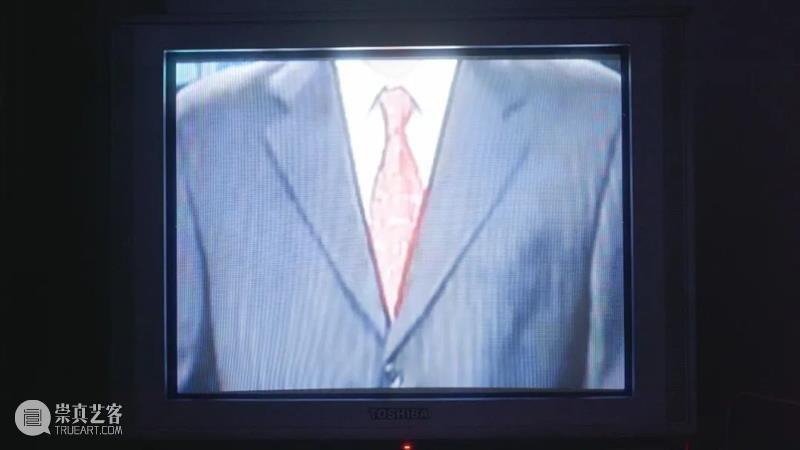

作品名称:《造像术》

作品形式:双屏影像装置,尺寸可变

作品的构思来源于我幼年时期记忆中对父亲和祖父形象的虚构。由于父母在我有记忆之前就已离异且不再来往,我曾将康奈服饰的徽标误认为我的祖父,而我的父亲在我脑海中则如同这一时期国内电影电视、广告作品中的成功男性一样身着笔挺的西服。两个来自外部世界的图像入侵了我的记忆并替换了记忆中的某些部分。我将记忆中父亲和祖父形象的构建过程和我们通常意义上所说的“造像”联系起来。“造像”是用泥、金属、木头等材料塑造形象,“造像”的目的通常是为了不朽,是与时间对抗。而我则以康奈品牌的徽标和影视、广告中的西服男性两个图像作为材料,在不自觉的状态下为父亲和祖父“造像”。

整部影片选取了康奈品牌徽标、西装男性、毛主席像三个“像”,通过在三维动画、老照片和录像间的媒介跳跃,讨论记忆的构建过程。

吴紫睿

现在读于中国美术学院实验艺术系

作品名:《亲密修辞》

作品形式:单屏影像

影像取材于大众传播媒介中关于老年人亲密关系的个例素材,结合自身对于奶奶这一形象的残像记忆,以片段式的影像结构和对错位细节的“放大”,试图展现老年群体生活中最琐碎最庸常的荒谬时刻。

余丛灵

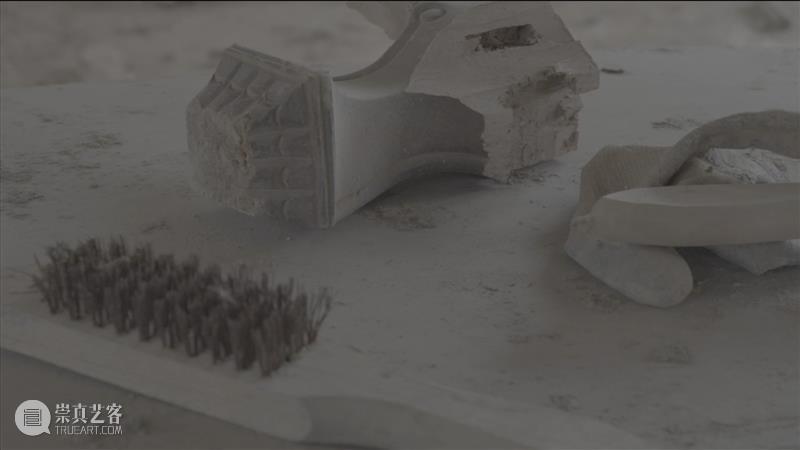

作品名:《 在废墟上进行一场记忆模拟》

作品形式:单屏影像

记忆仿佛是从现在横跨到过去的桥梁,但实际上却在不断地重构一个个新的“过去”。对记忆的探索从未停止,记忆究竟以何种方式存在在我们的意识中?又已然留下了哪些痕迹?

“在废墟上进行一场记忆模拟”是对于个体记忆的模拟,也是对于个体精神的模拟。回忆变为了自我的坐标,指向了一个被遗忘的不可逆转的过去、一个苍白的现在和一个冲突的未来。

蔡国杰

发起空间实验《半田计划》诠释制度误差,生成艺术空间,是一系列契标出间性空间的行为,探索了艺术中“权力场”的概念。当世界已被完整的编码、核对,当含糊已被“四至”廓除,如何以制度自身误差识阈再实体化、再档案化来介入都市空间和制度?

他透过对都市制度误差诠释生成制度自身所产生的空间,将其作为创新的艺术空间的生成方法,并再次介入、融入、渗入社会制度及空间中。而随着《半田计划》的系列内容,选择乃权力赋予;互契就是权力游戏,他的重点是从“观念”触及“实体”的许可权转移 ,关乎着边界间差距的所有权。至此,人造边界的“界限权力”与“欲望的权力”,这些权能有助于对立的去感知“无限”- 即我们渴望的自由。2021获高雄奖(计划型暨跨领域艺术)。具多次国内外个展及参展经验。

水落地前,不属于任何地方。

把落地前的雨水, 用防水无人机上天去接取 (或在城市最高楼接收), 放进展出空间内的“水循环发电装置”中。展出时, 感应器会把装置上的叶轮转圈数据(电量),经由数字显示器视觉化(墙上数字数据递增);社众可以在充电椿充电,而充电椿上会呈现和累加使用电量(圈数)。制度空白的所有权,透过社众充电时,分享给观众。

刘恪

刘恪,河南洛阳人。

2011年毕业于德国卡塞尔大学艺术学院实验影像与虚拟现实艺术专业方向。

2012年起任教于北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院,硕士研究生导师。

2017年起在中国美术学院跨媒体艺术学院攻读实验艺术理论与跨媒体实践方向博士,现工作生活于北京和杭州。以影像、纪录片及装置艺术为主要创作媒介,研究高低语境文化中“空间叙事与影像叙事”在社会观察与个体生存层面的异质化构建与表达。

作品名称:《夜巡》

作品形式:三屏投影装置

作品《夜巡》的主体是一件三屏投影装置,围绕着护河工王二夜间巡河时所遭遇的一连串匪夷所思的故事徐徐展开,期间串联了河神传说、科幻人物、人间抗疫、海王三叉戟等超现实元素,最终绘成一幅光怪陆离的魔幻现实人间画卷。

宋振熙

独立策展人 艺术批评学者

1985年9月出生

2008年 获中国美术学院艺术史论系学士

2012年 获中国美术学院 当代艺术与社会思想研究所硕士

2022年 中国美术学院 当代艺术理论与实践博士毕业

现任中国美术学院展示文化研究中心研究员、中国美术学院媒体城市研发中心策展部主任,四川美术学院CAEA美术馆学术顾问。

当代艺术调查局(ABI)发起人

长期关注当代艺术青年艺术家发展和生态,致力于完成学院艺术家培养和当代艺术整体生态圈的链接工作。同时针对当代艺术话题和艺术现象进行研究工作,将多种文化研究方式打通输入到当代艺术讨论内,讨论未来艺术跨领域生存的路径和方法,参与多项城市文化演进项目,让当代艺术的角色性更加有效,更具时代感。

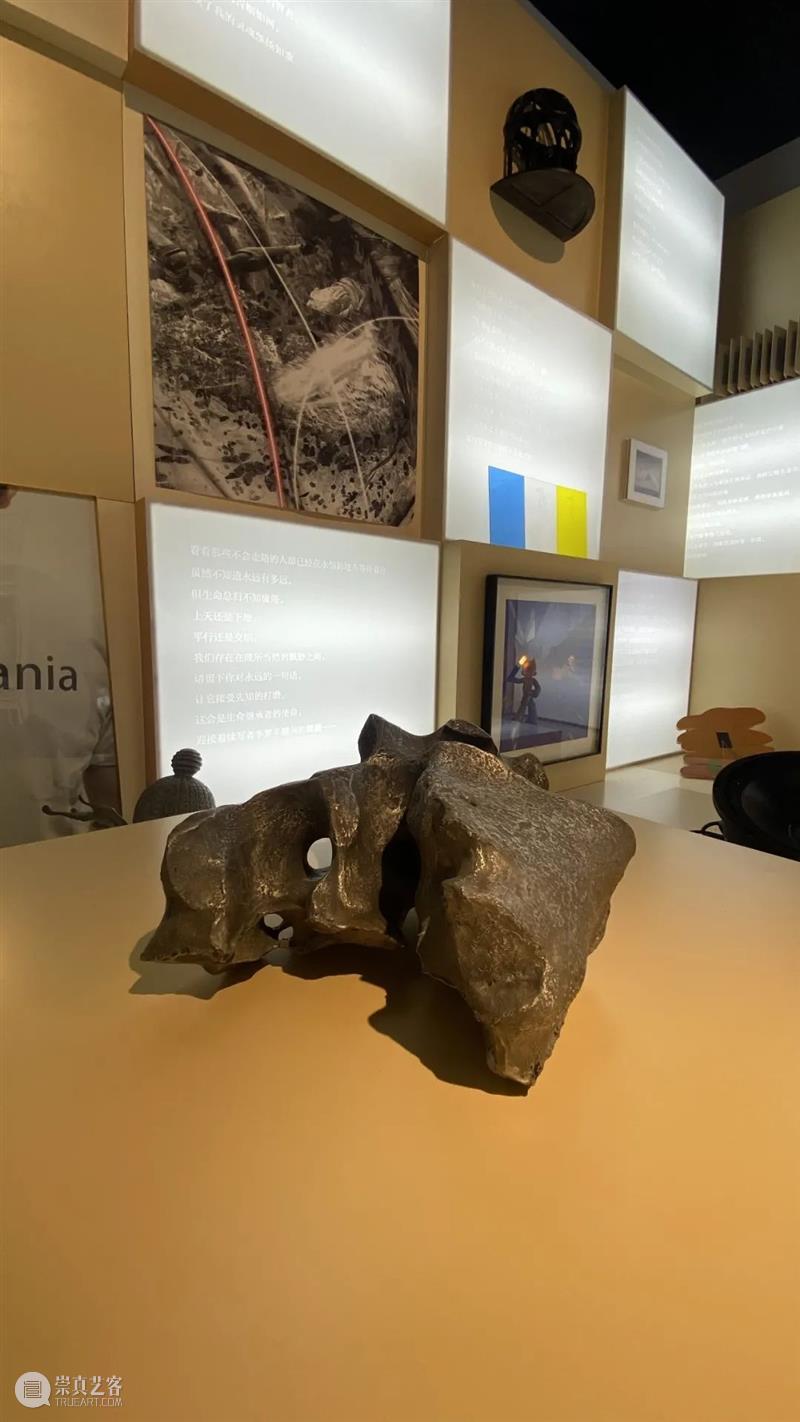

这件作品针对作者本人于2020年的展览策划项目“永远有多远:当代艺术@博物馆”展开新的探索。

作品中作者以策展人的身份出现,以其创作的1000多字核心虚构诗文为主体,邀约全新艺术家针对当时展览讨论的“生命意义”和“生死”话题,来重新创作。每一个艺术家都有一个方盒展台,和史诗碑文相互组合,形成了一盘有趣的棋盘作品。周围更是围绕着2020年项目中作者走访采访以及文献调研拼贴创作的文献。

这件作品不仅暗示了策展创作与艺术家个体创作之间的博弈关系,也向我们剖析了策展人作为艺术创作者的身份如何构建展览文献观念以及艺术相关能量。策展实践作为不断划分界线,又打破界限的过程,成为知识生产的一种智性方式。

王香力

1995年出⽣于贵州贵阳,主要⼯作⽣活于杭州

现于中国美术学院(跨媒体学院)空间多媒体创作与理论研究⽅向 硕⼠在读。

涉及新媒体装置、⾏为、影像、绘画领域。在研究空间概念的同时,关于⽣命的话题也随之进⼊我的视线,我常常会在⼀些普通的物件上发现新趣味与可能性,通过观察这些⽇常的事物在原本空间中的属性,发现它们能够不同程度上地代替⼈们对于⽣命终极理想的寄托。

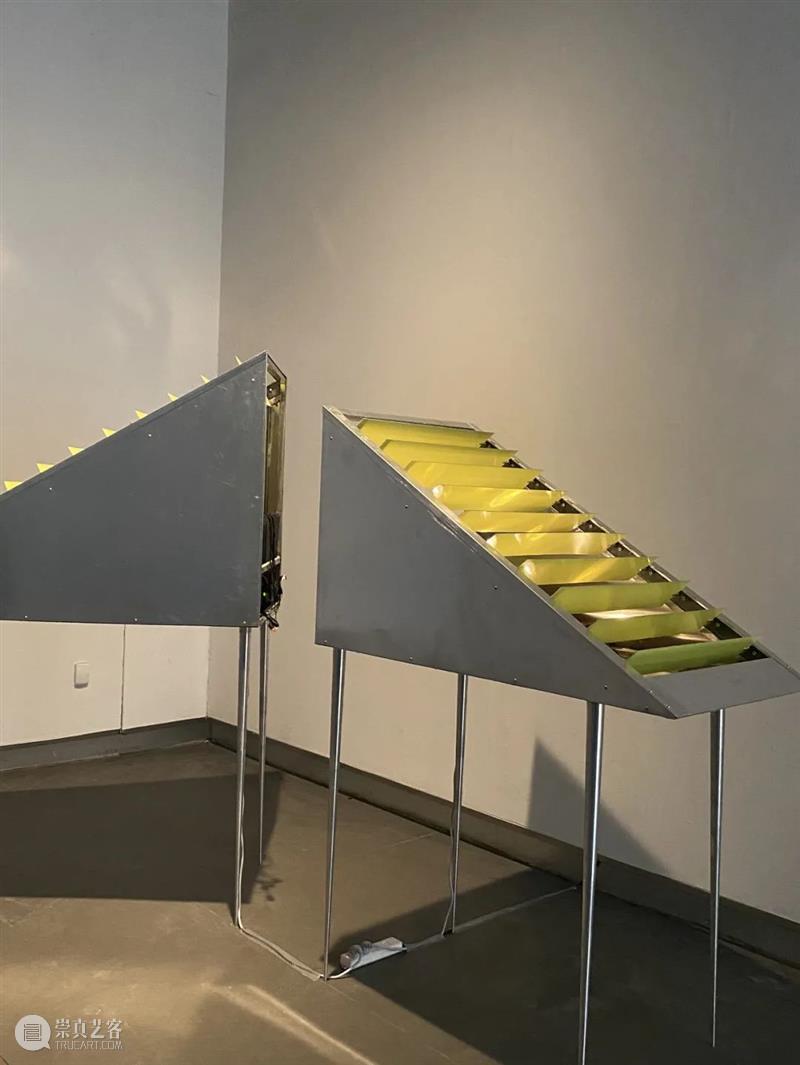

这是一个关于居住空间的认知与探讨。

“屋”的内部与外部在空间中相互摸索、呼应,通过在我们熟悉的结构中建立一种陌生共存关系的可能性,来追问维系人们情感与存在等问题。

我希望“屋”的几何形式足够能反映一种形象,不是指实际屋顶的意象,而是一种有重量的,占据空间的,且能包罗各种生命体的形象,使得人们能从对日常空间的冷漠中抽离出来。

张倍瑜

1995年出生于浙江宁波,主要工作生活于杭州

现于中国美术学院(跨媒体艺术学院)空间多媒体理论研究与艺术创作方向硕士在读

Choirs品牌野生主理人

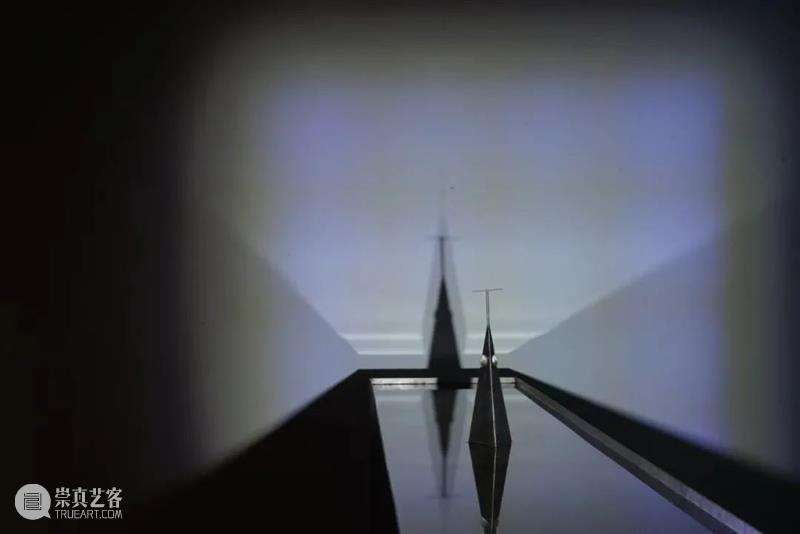

作品涉及装置、影像、绘画、摄影等领域。并长期关注女性的“柔软”、“坚韧”、“被定义”等不同方面的特质以及由此延伸出对事物生命力的感知。同时,探索光媒介在空间艺术中的使用,试图利用光媒介的特殊性建立起与观众更多的内在联系。

远处那艘船在海上航行,在雨天或者在夜里,从来没有停止过。听陆地上的人们说,旅行者计划明日将会到达一座岛上。

当光消解了空间,时间就成了永恒。我试图围绕“漂浮”、“行驶”、“曝光”等状态,塑造一个永恒的旅行者,在无限的时空里寻找另一个自我。

✦

优秀毕业生获奖作品...

杨思韬

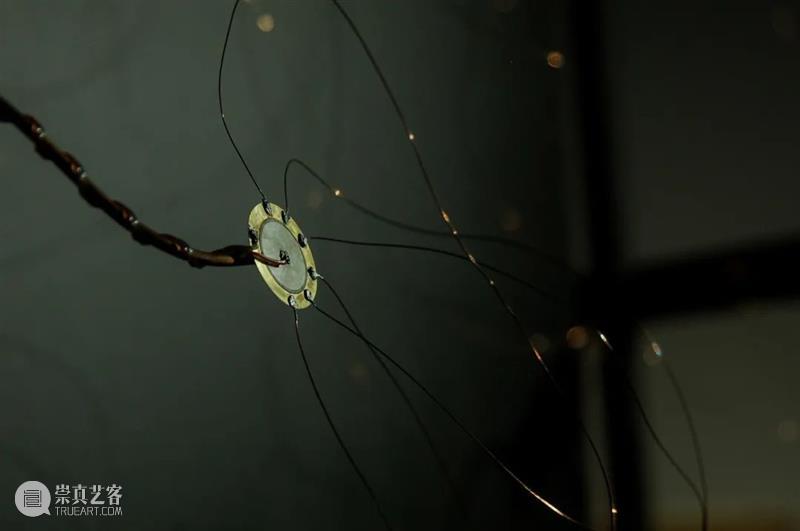

作品名称:《压电混沌域》

作品简介:拾音/放音的根本器件——压电片由一股股细铜丝连接在一起,在电机的驱动下,铜丝之间扭曲、纠缠、摩擦,构成混沌的网络。压电片拾取和传递着整个场域的震荡:马达、铜丝、它自身,还有这一切背后的巨大板式混响器。机体动作中包含的微小的差异、变化、偶然,全被环环紧扣的关系网络捕捉,并得到增益和反馈。这个整体而连续的系统如人的神经系统,又似今日非常复杂的秩序社会。微观声响中传递出的挣扎激烈与宏观视角下的静穆哑然形成了巨大的反差。

胡海洋

作品名称:《元初百相》

作品简介:作品以虚拟现实技术呈现。在我的意识里,虚拟世界象征的不是喧闹和涌动,而是脱离物理的绝对静谧。通过虚拟现实记录元宇宙中的生命,漂浮于虚空,感受虚幻的声音,在数字构成的空间中孤独徜徉,探索开拓新宇宙的足迹。

王嘉辉

作品名称:《轶趣乔内岛》

作品简介:“轶趣乔内岛”音译自吉奥乔·阿甘本的“例外状态”(Stato di eccezione),作品杜撰了一座被意外发现于于世界夹缝中的废弃岛屿“屿轶趣乔内岛”,高耸的建筑诡异又隽永地矗立在该岛之上。跟随着模拟主观视角的镜头,在岛屿和建筑空间内踱步张望,追忆无人岛的失落与回声。

苏思予

作品名称:《从海中坠入幻相的沙漠》

作品简介:当介于一个复生的空间世界,每次的物种灭绝就是一个新的等级秩序的重启。当它们走入“剧场”,新的生态将把他们联系在一个混合的景观中。大流行病肆虐后,未来生态系统崩坏与社会运行机制失控,人类经过第六次物种灭绝,未来混生生物产生新生态的复生,作为对后人类新身份的讨论,隐喻自然秩序失调后的荒诞境遇,对物种共生平等的期许。

沈文晶

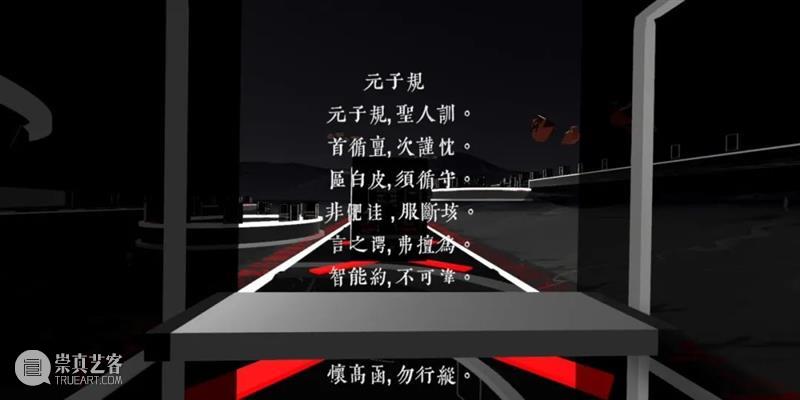

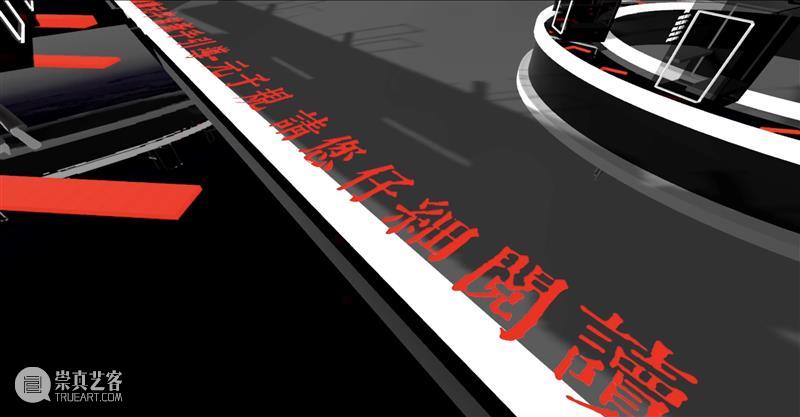

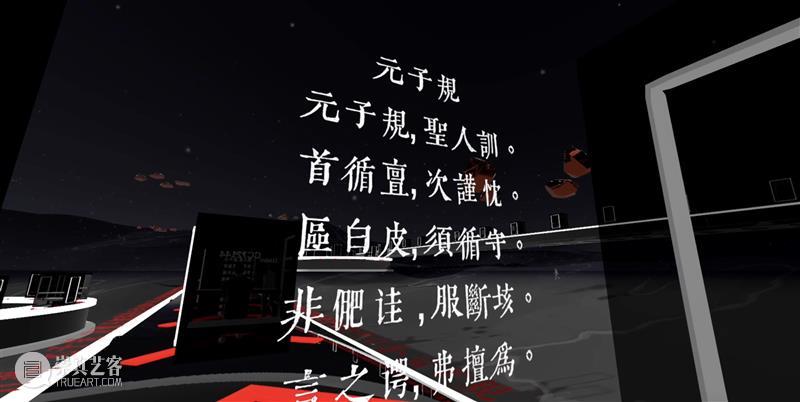

作品名称:《元子规》

作品简介:作品试图探讨元宇宙当下的潜在问题与道德困境,以此树立和构想元宇宙伦理的红线。人类在对于数字经济的虚拟空间搭建盲目崇拜,将边界无节制的扩宽而产生的虚拟与现实交错的元宇宙幻象。作者基于当下数字经济的发展,反思区块链白皮书、“智能合约”中设立的不可逾越的“道”与“规”,并借以中国传统儒家文化视角展开对未来道德规训的创想,元宇宙启蒙读物 ——“元”子规 ,用以规范进入元宇宙的人,自身的行为仪止、道德品性、处世之道。

编辑 鄢博 江心怡

审核 宋振熙

|战略合作伙伴|

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享