九层塔④:“天堂电影院”厉槟源个展

参展建筑师吴林寿

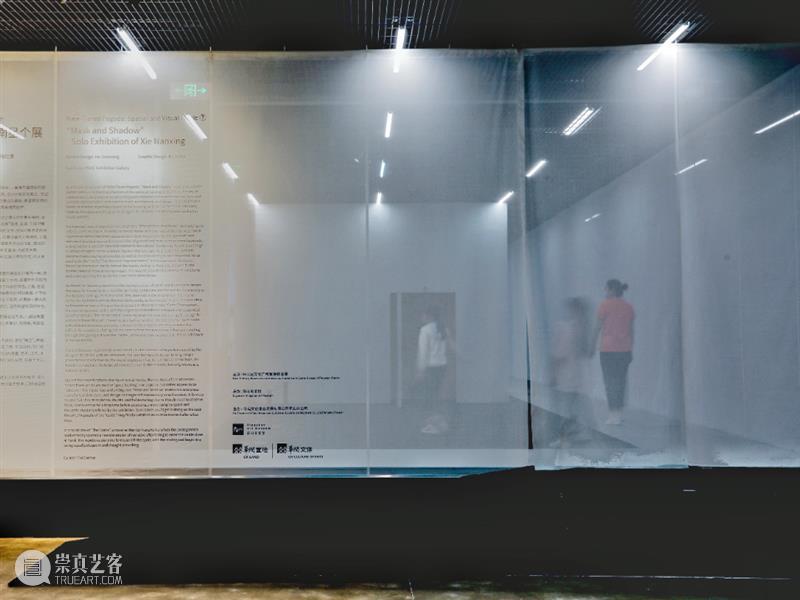

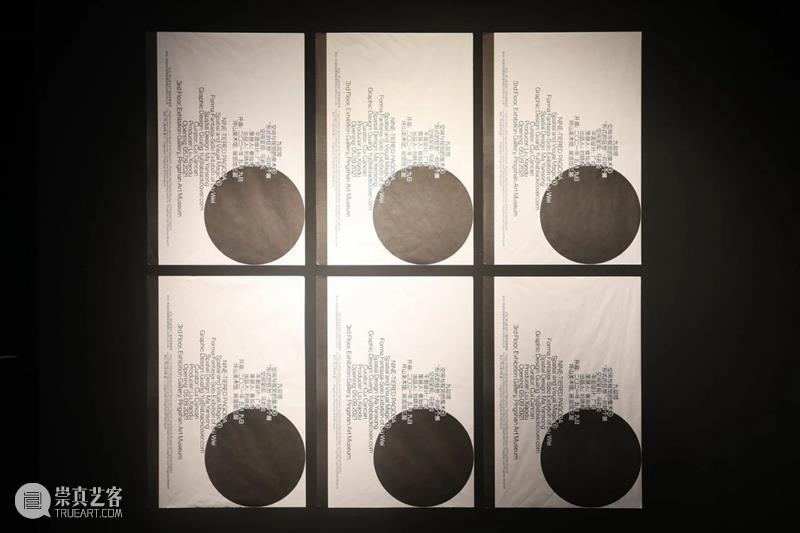

九层塔:空间与视觉的魔术④“天堂电影院”历槟源个展海报,空间呈现:吴林寿,平面设计:何见平

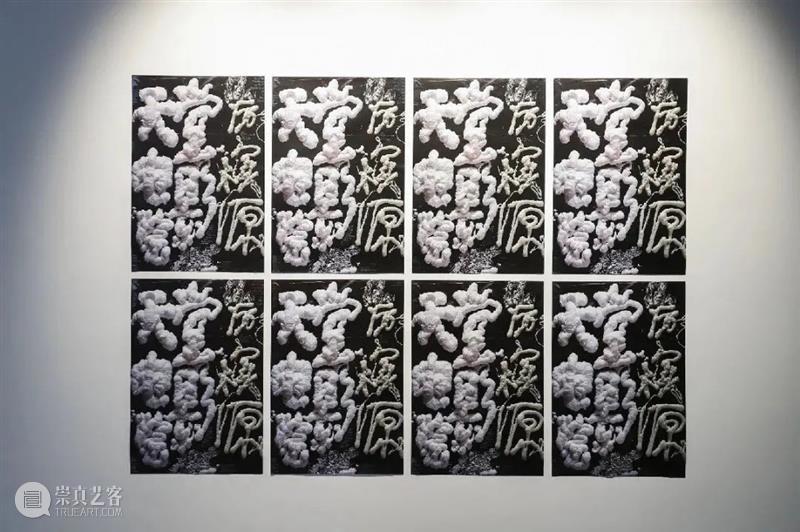

坪山美术馆于2020-2021年推出的“九层塔:空间与视觉的魔术”系列展览是一项特别的跨界合作试验。它邀请艺术家、建筑师、设计师三方联名创作,形成9个全新类型的展览。展览出品人为坪山美术馆馆长刘晓都,策展人为崔灿灿。这项集体创作何以实现?它又如何型塑或延伸了参与者的实践经验?虽然线下的展览早已结束,相关的讨论与回响却仍在进行。

本文系对“九层塔:空间与视觉的魔术④——天堂电影院”展陈设计师吴林寿的专访,“天堂电影院”由艺术家厉槟源、建筑师吴林寿与平面设计师何见平合作完成,收获了众多赞誉。访谈由坪山美术馆副馆长李耀完成,发表前经过受访者审校。

吴林寿

WAU建筑事务所主持建筑师,本科毕业于华南理工大学大学,于巴黎拉维莱特建筑学院和格勒诺布尔城市规划学院取得硕士学位,2018获得中国建筑协会青年建筑师奖。曾参与中国设计大展、深圳香港城市建筑双城双年展、法国Saint-Etienne 国际设计双年展等重要展览并获得国内外多家刊物、书籍及媒体报道。其作品获得Chicago Athenaeum国际建筑奖、WA中国建筑奖等奖项,并被关山月美术馆收藏。

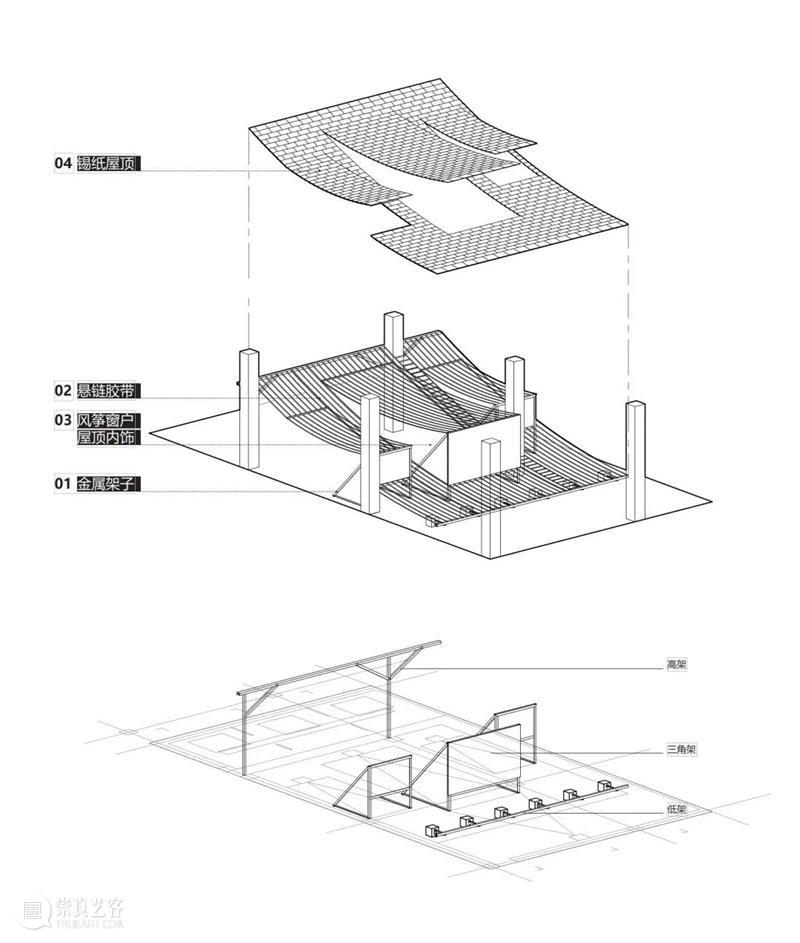

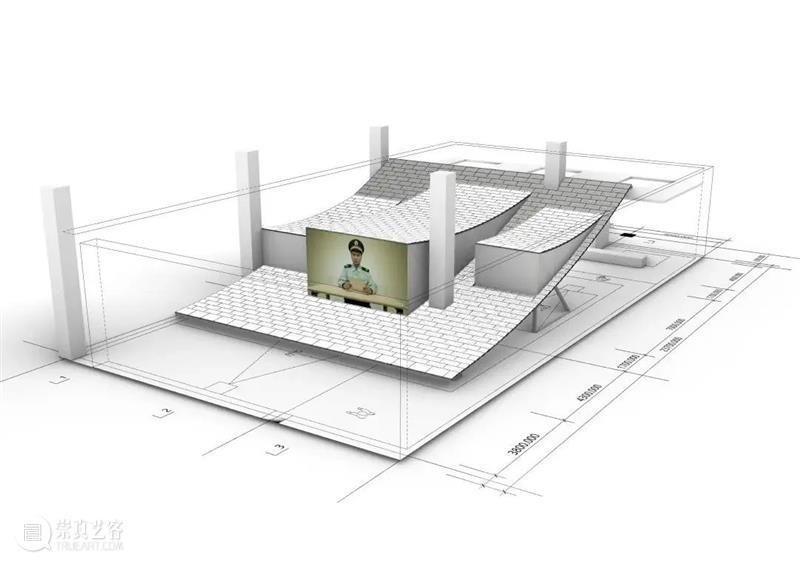

以建筑师与艺术家的情感共鸣之处“回不去的故乡”作为出发点,略带乡愁的坡屋顶划分出“二元对立”的不同氛围:内与外,日常与礼仪,这种并置对立,有点拉康精神分析“象征界(Symbolic order)”与“真实界(the Reality)”之间转译的意味,犹如教堂与天堂的并置关系。

屋顶之下,参观者随着影像产生情绪变化,抽象空间得以不断隐喻及换喻:聚落、教堂、庭院、堂屋……, 从而承载起个人情感的符号化及象征化。

屋顶之外,我们希望能呈现一个混沌的空间,在这里空间尺度感消失,时间停滞。影像《最后一封信》在消失于视平线的屋顶上放映,对厉槟源而言是在与天国的父亲对话;对观众而言,借助这空间可以窥探到内心深处的真实界。

影像让空间得以多层解读,空间反过来让影像的情感得以延续发酵。

文/ 吴林寿(摘自设计文本)

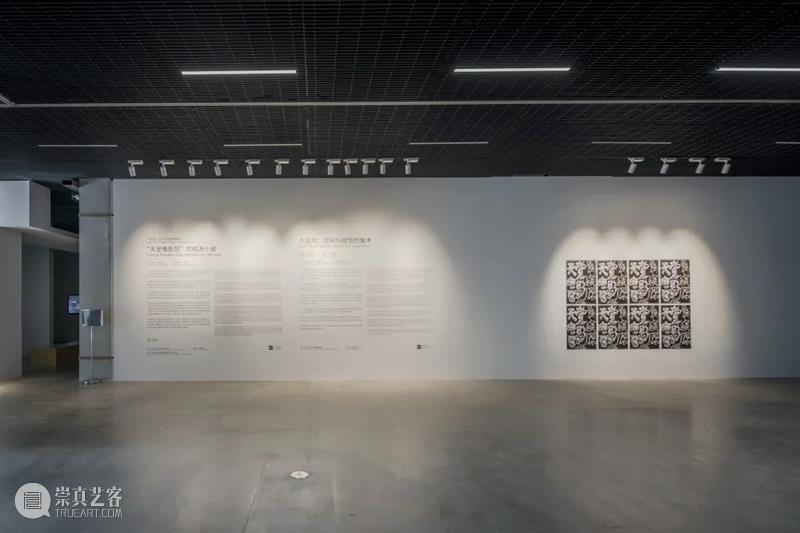

“九层塔:空间与视觉的魔术④——天堂电影院”展厅实景 ©马明华

艺术家厉槟源在吴林寿设计以展出其作品《最后一封信》的屋顶空间 ©坪山美术馆

艺术家厉槟源在吴林寿设计以展出其作品《最后一封信》的屋顶空间 ©坪山美术馆

专访

PAM:你曾在2018年的“有方”建筑师访谈里表示“喜欢处在一个危险的状态做项目,每次都希望能有些不一样的尝试。”在经历了最近几年的现实之后,你还坚持当年的想法吗?你如何理解当下的建筑师和艺术家在空间实践上的共性与差异?

吴林寿:因为“喜欢”,所以也不需要“坚持”。目前我的状态还是没啥改变,有收获也有搞砸的时候。建筑学具有系统性特征,需要平衡各方诉求,最后是个协作同时也是妥协的结果;艺术家在空间探索上可能可以自由一点,“有所指”的表达可以更纯粹些。建造本身是人类的本能之一,无论艺术家还是建筑师都在试图通过空间搭建来表达某种“原始”冲动,一种可以被感知的情感。

PAM:在2020年的坪山美术馆“九层塔:空间与视觉的魔术之四:天堂电影院”展览里,你的空间设计让艺术家厉槟源的9件录像作品,得到了极为巧妙的场景加持和演绎,既打破了常规的录像作品展呈模式,还串联、诠释乃至升华了作品的互文关系与情感能量。可以回顾一下这场深度合作的缘起和过程吗?听说你和厉槟源因此成了好朋友,并催生了新的合作?

吴林寿:艺术家薛峰给我打电话,说晓都馆长跟策展人崔灿灿在坪山美术馆做一个跨界项目,推荐我作为建筑师跟厉槟源成组。那时我对厉槟源了解甚少,电话一端的薛老师激情洋溢,他强大的语言感染力容不得我细想就一口答应了。后来发现薛峰的推荐是极敏锐的,我跟槟源的成长背景比较类似,都是讷言的“小镇青年”。他作品有很强的即兴性,常用随手可得的廉价材料辅助身体来试探社会空间的边界,让我想起小时候在农村,因为缺少玩具,常到处找点乐子的场景。非常有力量的作品让我感到亲切,这是合作的基础。

历槟源作品"自由耕种,5′02″,行为纪录 单频录像,湖南,2014

初期我问槟源对音响有什么要求,他说有个喇叭只要能发声就可以,他特别反对为了展览的精细度而造成浪费。建筑设计特别强调顺势而为,借助场地元素为空间所用,达到空间体验的丰富性。展陈设计在密闭空间里,能借助的元素就只有作品本身,不同作品声音的互相“干扰”带来一种嘈杂的市井气,跟他作品的“草根”气质是契合的。我们一拍即合定下这种非常规的展览形式,强调作品之间的关联性。相应地,空间也流动起来。整个过程我俩沟通比较多,像是我用空间去解读他的作品。

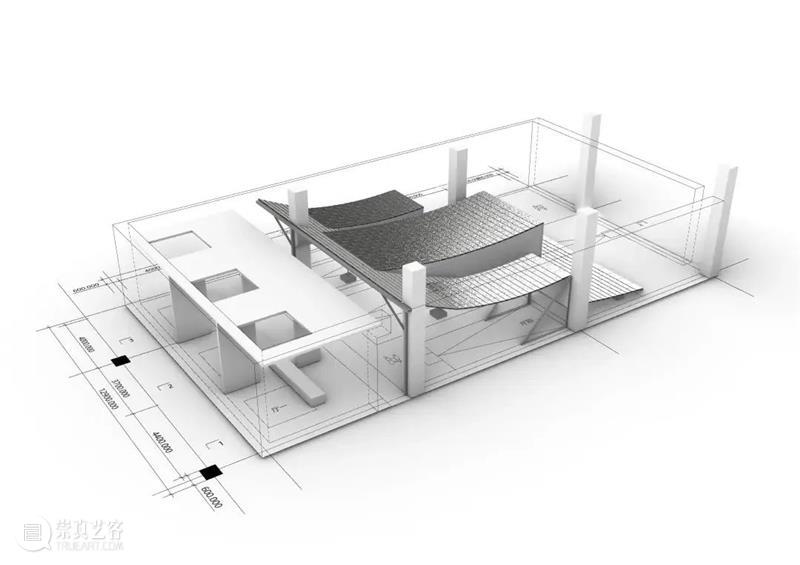

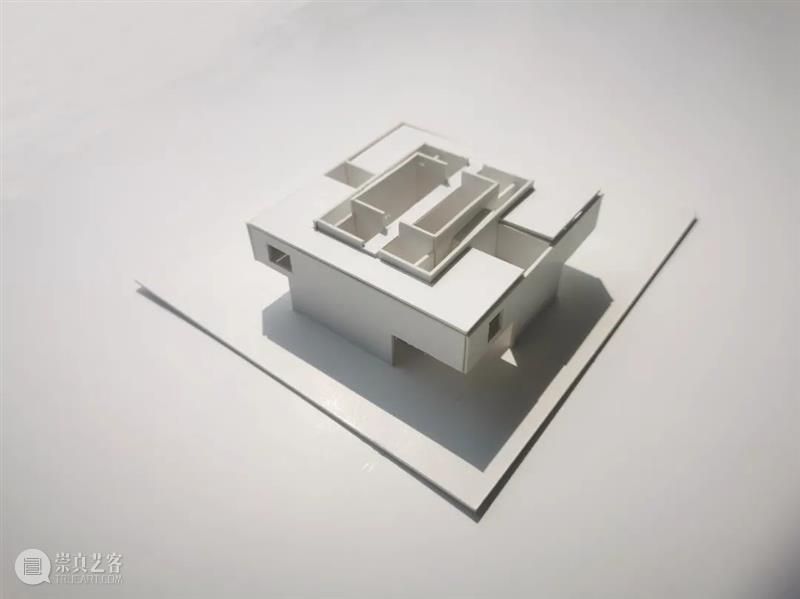

设计草图©WAU建筑事务所

电脑模型©WAU建筑事务所

构造分解图©WAU建筑事务所

建造过程©WAU建筑事务所

九层塔这项目之后,槟源想帮他妈妈在老家宅基地上建一个房子兼他的工作室,让我给点意见,我就在他原来的草图上修修改改。后来发现帮他全套图纸设计会更省事一点,我就当作一个项目正儿八经地做了。施工开始后不久,他把工作室从北京搬回老家,全身心做起工地监理。目前项目快要主体结构封顶了,我现在帮他设计一个瞭望塔,在他从邻居家购买了的一小块土地上,可以远眺众山的一个即兴装置。

瞭望塔方案一©WAU建筑事务所

瞭望塔方案二©WAU建筑事务所

厉槟源住宅及其工作室©WAU建筑事务所

PAM:你曾经制作过录像短片,对于以展陈设计师身份参与“九层塔”这样的实验性项目是否独具优势?和你在建筑项目中的实践相比,设计展览空间是否更有个人表达的自由与快感?

吴林寿:我在大学期间有选修过影片课程,制作过动画短片,但一直没深入去玩。这经历跟空间呈现应该关联不大,就像美食家未必是好厨子。

展陈设计对我来说也是建筑设计的一种,都在讨论人在空间里的感受。一方面展陈设计的自由度高是指临时性,可以不考虑气候性和永久性,规范方面比一般的房子设计少很多制约;另外一方面,就像上个问题提到,比起常规建筑设计,展陈设计可以借力的元素少很多,例如光线变化,温度冷暖对比,周遭的环境等。它需要聚焦在作品与空间的互文上。

空间和作品的对应关系 ©WAU建筑事务所 ©马明华

PAM:在主持项目的功能实现、美学倾向和价值观照之间,你一般如何权衡与取舍?或者说,你建筑实践背后的核心关注是什么?这种关注是否在具体的项目中得到了表达和体现?

吴林寿:这是一个很大的话题,我非常欣赏法国建筑师让·努维尔,他的每个项目出发点和对应策略都不太一样。

阿拉伯世界文化中心,法国巴黎,1981-1987图片©让·努维尔、吉尔伯特·勒泽内与皮埃尔·索里亚建筑工作室,摄影©乔治·费西

2021年开馆的上海浦东美术馆(左)与青岛西海美术馆(右)均出自让·努维尔之手。

PAM:曾听从你建筑事务所出来的人说:“吴老师在坚持一种小型化的团队策略和工作方式”。请问这背后的考虑是什么?

吴林寿:主要还是个人精力问题,我希望每个项目的每个细部节点都能得到充分讨论,公司的扁平化工作模式,我最多只能跟10多个同事一起推进项目。

PAM:作为从乡村到城市迁徙的一代建筑师,又在近期回到故乡吴川较场村完成了“父母之家”的建筑设计与营造,你如何理解今天的建筑师和艺术家等知识分子的乡建行动?

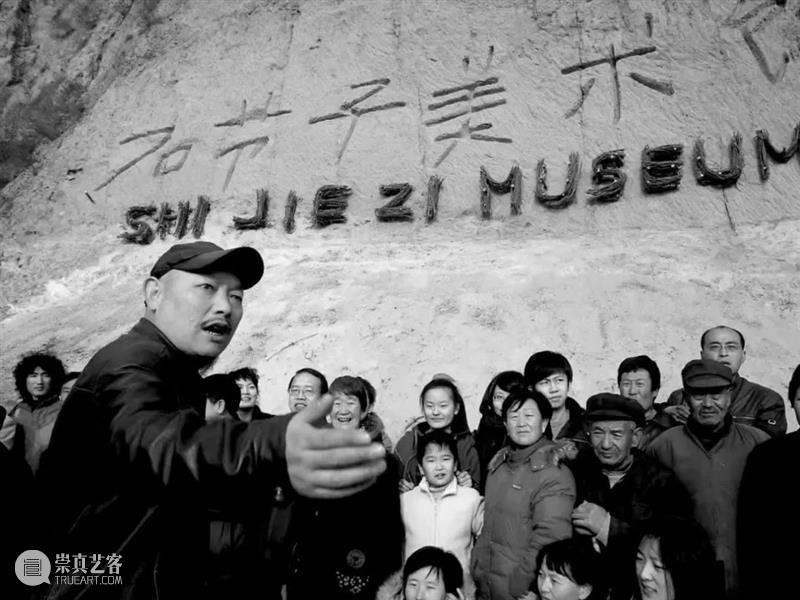

吴林寿:我没有系统了解建筑师和艺术家的乡建行动,也没有参与过乡建项目,只有一个模糊的印象:大部分乡建项目都是在满足城里人的经济消费和对乡村的牧歌式想象。目标客户群体还是城里人,只不过项目地点在乡村而已。所以我们看到很大部分的乡村建设,并没有给当地居民带来更多收益,对当地文化也缺乏应有的尊重,一窝蜂涌入农村造成结构性的破坏。当目标人群、自上而下的模式都有问题,结果一早已经安排好的了。现在没有多少知识分子能像靳勒村长一样,以“乡贤”的角色实实在在地改善石节子村村民的生活条件,就像建筑师黄印武之于沙溪,黄声远之于宜兰,深耕一片土地,发现问题,提出解决办法,因为乡村的问题远非修几栋房子就能回答的事情。

靳勒村长(前排站立者)与他的石节子美术馆。靳勒:艺术家、石节子美术馆馆长、石节子村村长、西北师范大学美术学院副教授。于2021年1月11日不幸逝世,终年56岁。

我的“父母之家”属于农村人在宅基地建的家宅,跟资本导向的乡建没啥关系,设计过程中我试图从社会学角度解读家宅空间,则是个有趣的尝试。无论是借助布尔迪厄在卡比尔地区民居考现学的切入点“荣誉”,还是费孝通的“代际关系在中国文化传统中占据核心位置”,都非常容易理解家宅的人神共居的空间关系,空间组织逻辑与礼仪制式及习俗的对应关系,使得空间的审美趣味有迹可循。这种解读角度,也可能对乡建调研有所参考价值。

鸟瞰村落里的自建房 摄影:吴嗣铭

明厅 摄影:吴嗣铭

元宵节的家宅 摄影:吴嗣铭

元宵节的家宅 摄影:吴嗣铭

PAM:你是从哪年开始在深圳执业的?来之前对深圳的想象和投身之后的体验反差大吗?在你的印象中深圳这些年有什么变化?

吴林寿:我在2010年来到深圳,初期我把深圳财富的富有程度与文化的富有程度等同起来,2012年我曾开过一间法国餐厅,一顿饭需要3个小时那种,餐厅里也不定期举行展览和沙龙分享,不到一年就倒闭了。深圳节奏太快了,快到不愿意拿出一点时间来消费身边的美好时光。近两年,感觉深圳变得更快了,记忆像被偷走了一样,能记起来的事情很少。

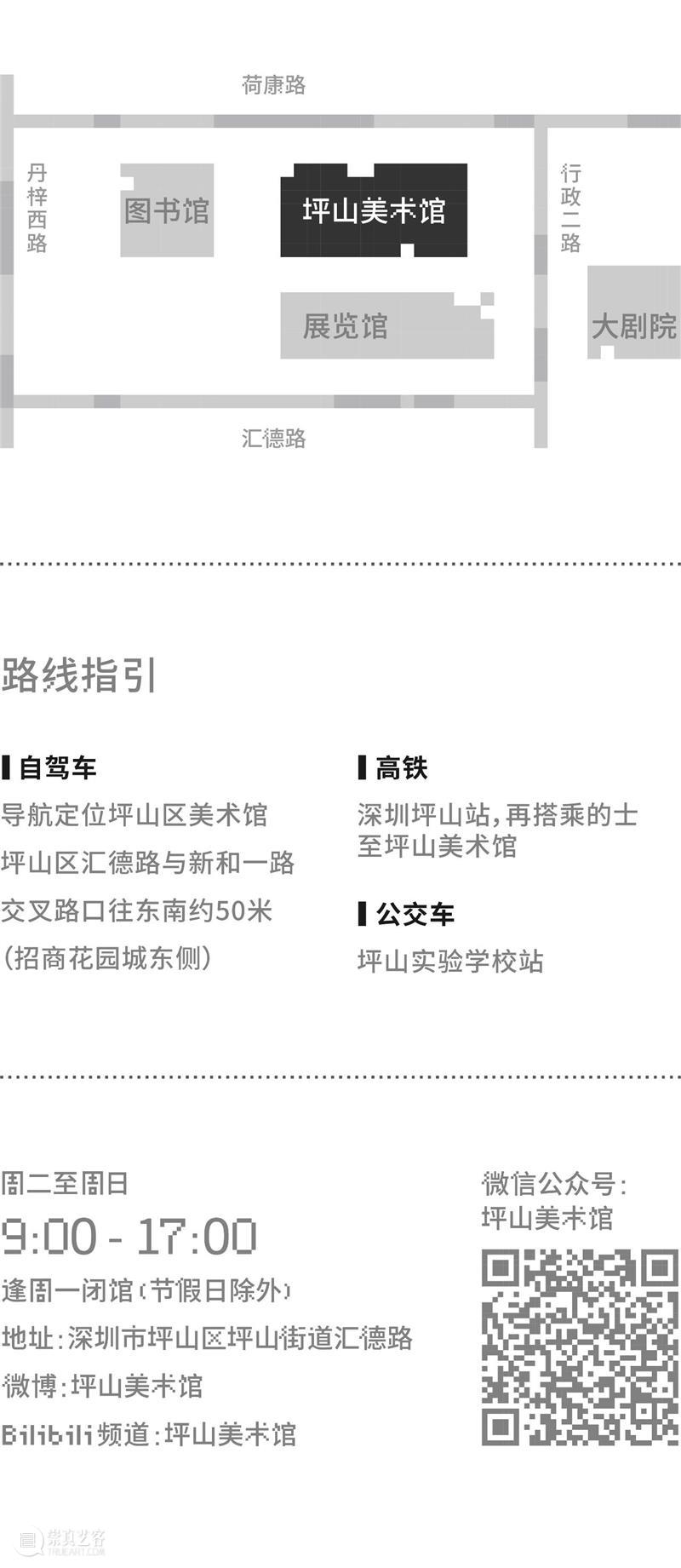

PAM:对于坪山美术馆这样一座聚焦当代艺术和创新设计的新型美术馆,你还有什么期待和想象吗?

吴林寿:坪山美术馆已经成为南方的艺术高地了,展览之间的关联性很高,除了九层塔之外,故乡系列、深圳当代艺术家系列都值得期待,就继续走自己的路子吧。

系列回顾

PAM访谈|姜杰:生活即戏剧

PAM访谈|彭薇:建筑、空间与复杂叙事

PAM访谈|何健翔:铸建根植于大地的城堡

PAM访谈|马仕睿:海报是一种适度的剧透

PAM访谈|广煜:平面的感知

PAM访谈|梁铨:做一个放松的人

PAM访谈|张永和:建筑就是建筑本身

PAM访谈|丁乙:十字新语

PAM访谈|韩家英:色彩符号

PAM访谈|马岩松:空虚的浪漫

PAM访谈|陈文骥:渐变与递进

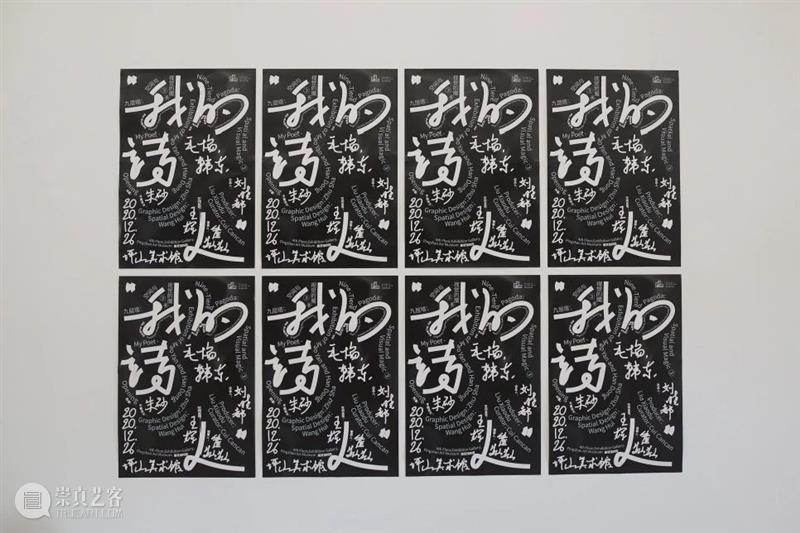

PAM访谈|朱砂:这是我对个人创作的想象

PAM访谈|何见平:设计是一种见解

PAM访谈|梅数植:一场阅读的障碍赛

PAM访谈|李青:透过“窗”观看时光流转

PAM访谈|刘治治:蓝色折叠

PAM访谈|政纯办:我们在我中存在

数字美术馆

观展入口

手机端体验:

扫描上方二维码或点击【阅读原文】进入线上展厅。关注坪山美术馆微信公众号,点击菜单栏“数字PAM”进入线上展厅,安卓手机用户请跳转至浏览器页面观看。

PC端体验:

最佳体验设备推荐:iPad/PC

使用浏览器打开链接https://www.artexb.com/pam/

温馨提示

根据坪山区最新疫情防控要求,入馆参观需出示48小时核酸检测阴性结果证明、健康码及行程卡。敬请大家合理安排参观时间,错峰参观、分时预约、间隔游览。感谢您的理解与支持!

● 坪山美术馆采取限流开放,实行预约进馆制(可线上或现场扫码预约);

● 线上预约路径:关注坪山美术馆公众号-点击底部菜单栏“预约观展”并填写参观信息;

● 现场扫码进馆:在美术馆入口处扫码登记、出示健康码并经测温正常后入馆参观;

● 预约限额、开放时段等信息以预约系统为准;

● 系统提前三天开放预约。

统筹|唐煜婷

采访|李耀

编排|李语湉

审校|刘晓都 李耀

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享