阿尔敏·莱希 - 巴黎荣幸呈现艺术家张志楷(Gordon Cheung)在画廊的首次个展「天国的方向」(Arrow to Heaven)。展览已于2022年6月28日开幕,并将展至7月30日。

「天国的方向」 张志楷 @ 阿尔敏·莱希 - 巴黎|马蒂尼翁 展期:2022年6月28日至7月30日 18 Avenue Matignon Paris, 75008 周二至周六:早10点至晚6点

正在展出 | 阿尔敏·莱希 - 巴黎 | 马蒂尼翁

「天国的方向」

2022年6月28日 — 7月30日

此次展览可说是一场关于文化交汇融合的钻研探究,艺术家引领观众站在历史急剧加速发展的关键性时刻,并审视两种截然不同的文化、宗教和哲学之间相互交织的历史发展,当时整个世界可说是正义无反顾的奔向现代化。张楷志以绘画的多层性呈现并描述人类历史事件,而他对这段中英历史的兴趣源于他作为一名在英国出生的中国人的成长经历,以及他希冀能更加深入理解自身根源与文化的想法。

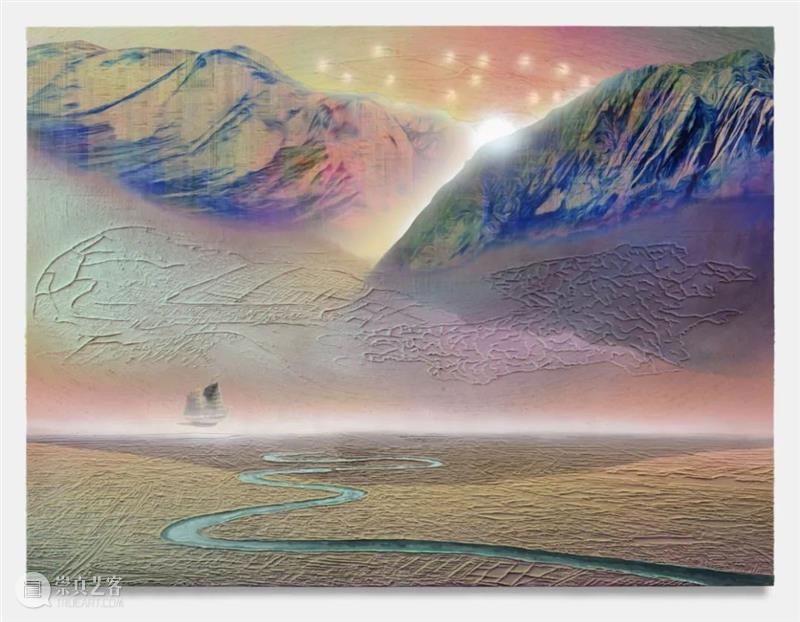

其作品中也能见横跨多种艺术形式的影响,从19世纪德国画家卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)的浪漫主义,到带有中国古典窗花设计影子的雕塑作品。然而,张楷志的绘画并不内敛低调,其运用大胆明艳的酸性色调(让人联想起维多利亚时期著名画家約翰·馬丁笔下烟火般的云彩)仿佛暗示了被人类工业发展蹂躏的世界中,四处漂浮起反应的化学物质,也甚至可能是处于即将陷入人为混战或核武战争后的场景。

艺术家更通过现代社会唾手可得的工具和技术打造其标志性美学:从网上的图像数据库和谷歌地球上获取照片,然后将这些照片打印到英国发行的《金融时报》标志性的浅粉色报纸上。张楷志所发展出的这套独特创作方式奠定了其坚固的艺术基础:在这里,日常经济活动的记录正在被浸染,同时又进一步与新的数据相互交织作用成就不同的诠释。艺术家一层一层地将自己的艺术实践建立在因当代企业的高效、而源源不绝产出的数据流之上。借由提炼出这些隶属于我们现代社会的系统模式,张楷志也将其引用来讲述更为复杂的历史故事。

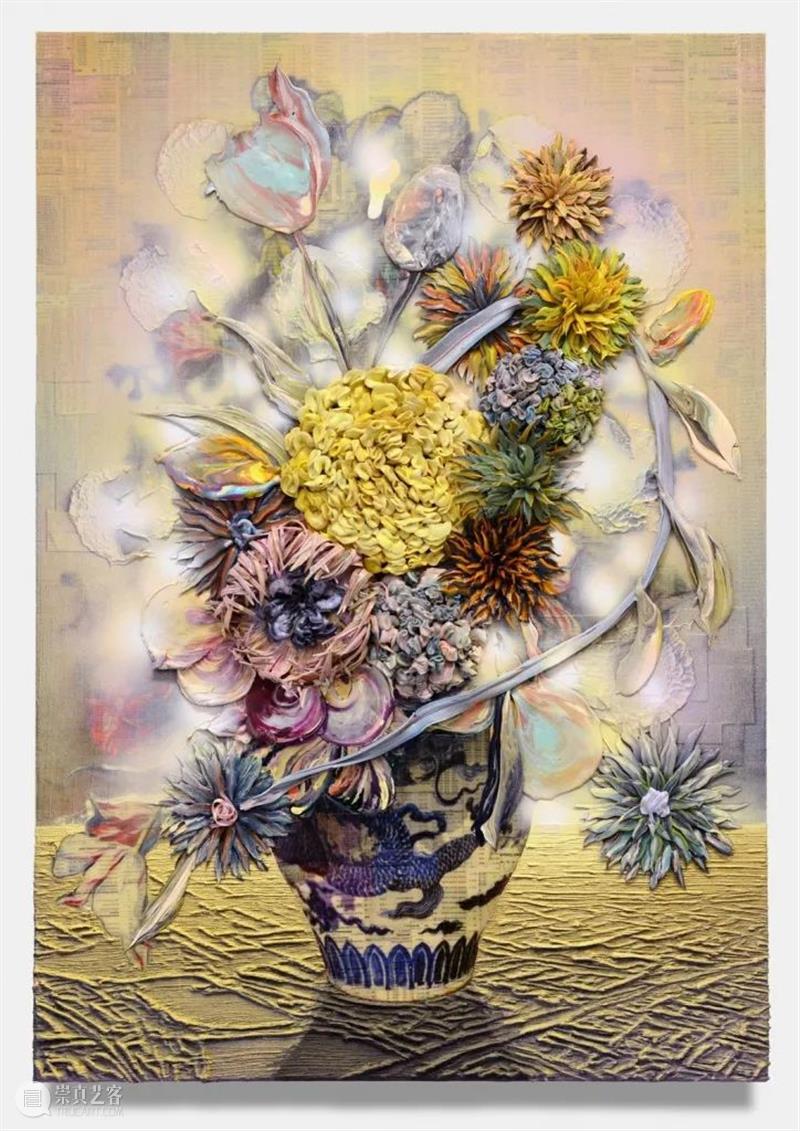

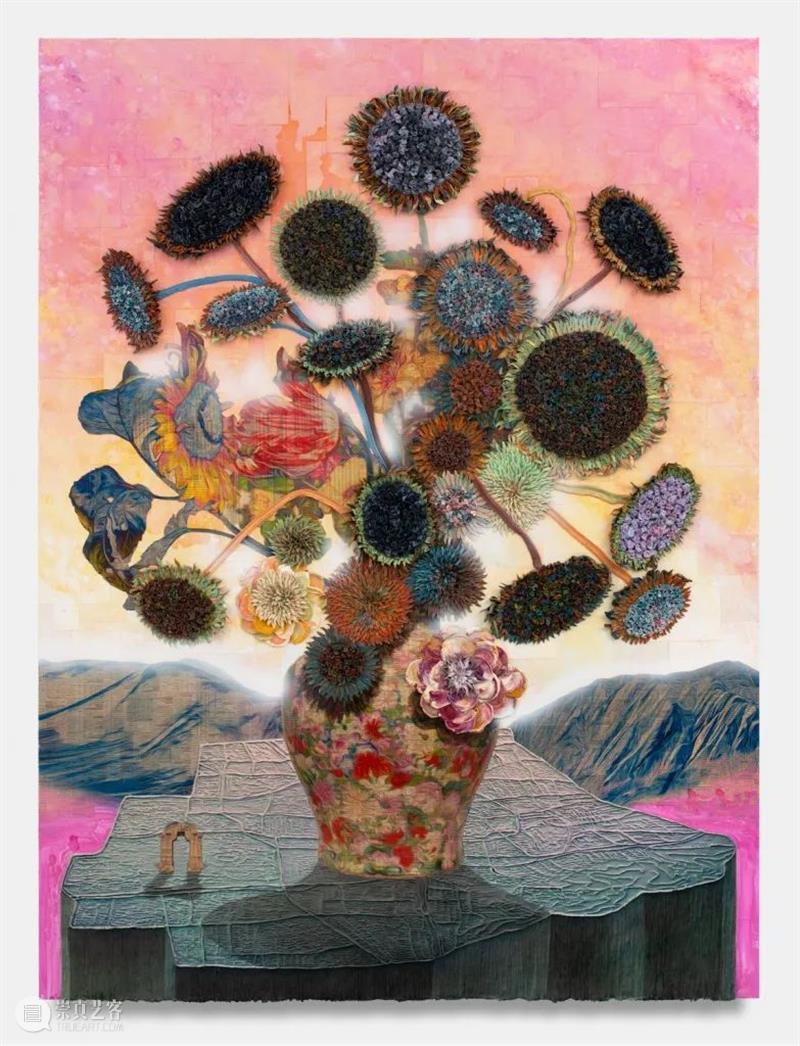

在其《占卜》(Augury)系列作品中,沙子作为材料被运用在由厚涂丙烯酸颜料所刻画出的花卉画中。将沙子作为一种创作媒材,按艺术家的话来说是:“一种存在主义的隐喻……不论是一名凡人还是伟大的人类遗迹,一切最终都会尘归尘土归土的化为沙子”。众所周知,沙子在人类悠久历史中也扮演了富有创造力的角色,其构成了打造伟大帝国建设的一砖一瓦,是制作科研重要工具之一的光学玻璃的主要原料,也是生产计算机中硅片的主要成分。如今,随着超级强国竞相在全球芯片短缺中占有一席之地,沙子更升格成为国际关系紧张的导火线。

《金融时报》报纸、档案喷墨、

亚麻布面丙烯酸颜料和沙子

张楷志所创作的花卉画更是一种艺术人文复合体,让人联想到荷兰黄金时代风格的静物画,像是古典画家瑞秋·鲁伊施(Rachel Ruysch)或被誉为18世纪“花卉画家之翘楚”的简·凡·惠桑(Jan van Huysum)的静物画,而不是中国水墨传统中的典型抽象形象。就像鲁伊施的绘画一样,这些花朵可以被理解为延续着“虚空画”(Vanitas)传统,指向着生命的脆弱与短暂,并提醒观众人世间的无常——即使是帝国盛世,终将难免走向凋零和灭亡。

在张楷志的画中,我们可以看到历史和集体身份中相互重叠的碎片,这些碎片同时被一种划线形式所切割——不论是贸易路线、地图上模糊的轮廓、条约上签署的条款,甚至可能是圣经中条列的经文。随着实体港口至今演变为世界的“节点”,私人企业营收可比贫穷国家的年度GDP,这些政治边界和社会界限变得越来越松散。正是在这迈向非物质化的空间里,张楷志提问:“如果在我们科技快速发展的壮阔波澜中有上帝的存在,在那压倒一切的爆炸性的信息景观中,上帝将会以什么形态现身?”

—— 张晴,香港M+视觉文化博物馆策展人

张志楷肖像 © 张志楷 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希。

点击阅读原文,进入阿尔敏·莱希官方网站

点击阅读原文,进入阿尔敏·莱希官方网站

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享