采访时间:2022.05.12-2022.06.20

地点:微信

O:乌云额尔德尼 Oyunerdene

C:琴嘎 Chyanga

O: 我的童年是在辽阔的草原上度过的。直到现在,也是经常往来于草原和城市之间。我的父母以及兄弟、亲戚们都依旧生活在内蒙古苏尼特草原上。或许童年生活的经历和故乡把我引入了蒙古画的学习创作领域,为我的艺术创作奠定了基础,应该可以说草原的生活是我艺术的启蒙。2005 —2008 年,我在内蒙古赤峰学院蒙古文专业学习和毕业。其间,2006年在蒙古国国立大学文学专业班学习了一年。这期间接触到了更为广泛的艺术环境,认识了许多艺术家们,耳濡目染于当下的艺术氛围中,从而喜欢上了蒙古画。2008 年,再次前往蒙古国文化艺术大学美术学院,学习蒙古画专业四年。2012 年回国,现居于内蒙古呼和浩特市。

乌云额尔德尼(前排左一, 5岁), 内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗登吉草原,1991

乌云额尔德尼 ,内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗贵勒斯太草原牧区家 ,2019

C: 在蒙古国乌兰巴托读大学的阶段,你觉得中、蒙教育的差异是怎样的?你获得了怎样的体验,对你的创作有什么影响?O: 两国教育方面的相同点和差别是有的,而且有些方面大不相同。蒙古国文化艺术大学因教育和培养了许多艺术家及社会各方面的艺术人才而闻名于世。许多从西方国家学习毕业的艺术人才在这所学校任教,从演唱、戏剧、表演以及舞台专业都在相同的环境中,使得我们有了接触综合性的艺术技艺和创作理念的条件。老师和学生不受课时限制,在同一个工作室里进行教学和创作。在这四年里,老师们在教堂里一边教学一边创作,或者一同进行创作,所以,学生和老师们面对面的沟通交流和教学指导更多,这也使得我们进步和提高得更快。可以说,我们一直和老师们在相同的空间里学习,甚至有时候还和老师们一起合作、一起创作。这样的艺术创作的学习实践,对我的创作起到了很大的影响。我师从瑟•钢扎木老师,学到了作为一个艺术家所要具备的最基础的修养和创作理念。同时在这里我第一次展开了立志成为一名艺术家的梦想的翅膀。如今再度回想起来,在那里深造的几年时光,正是对我的艺术创作影响最深的几年。如何在艺术创作中寻找自己的空间,自由地表达自我的内心,多角度地展现自己内心的世界等等方面,都给了我深刻的启发。当然指导老师的影响之外,还有艺术创作环境的影响也是不可缺少的。

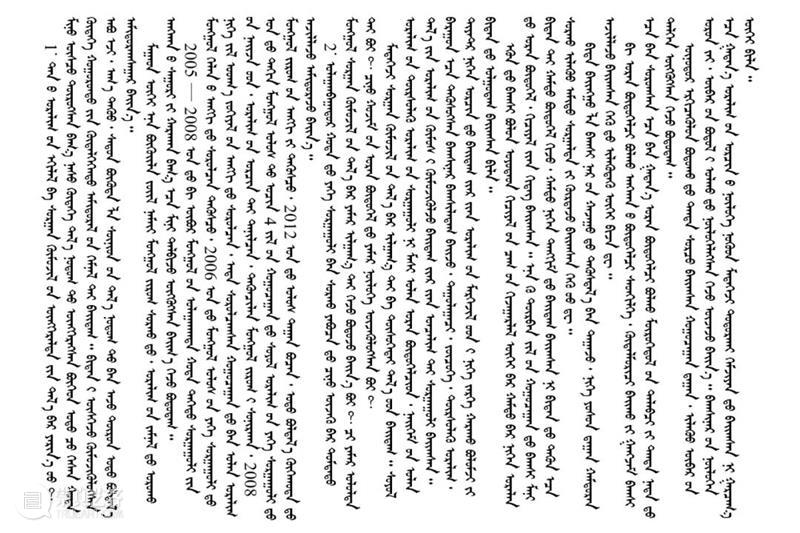

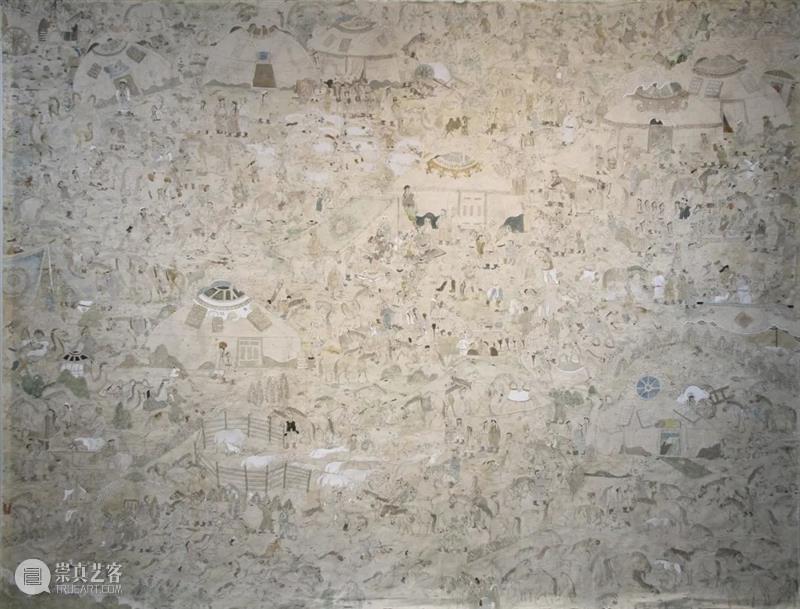

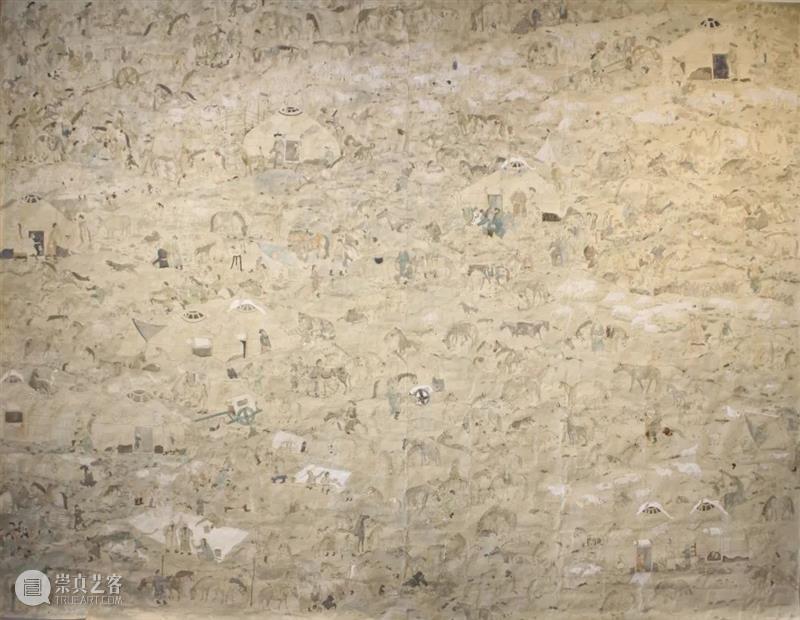

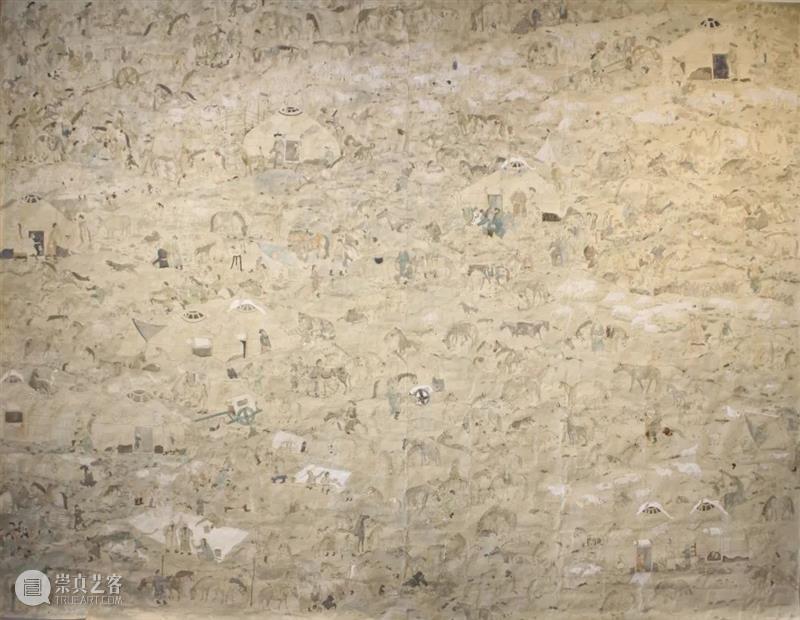

《狩猎》, 矿物颜料, 蒙古画布, 110×240cm,2012

《蒙古王后》, 矿物颜料,蒙古画布,水彩,51×42cm,2013《安达》,矿物颜料,蒙古画布,水彩,50×98cm,2013

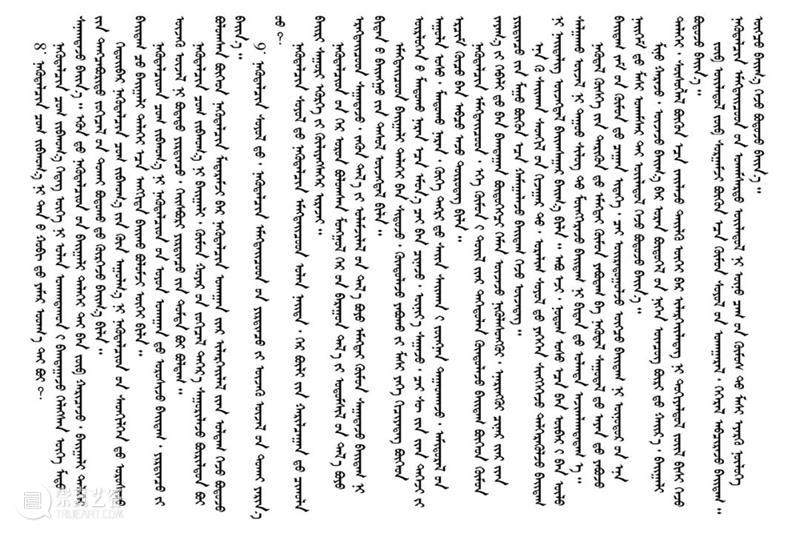

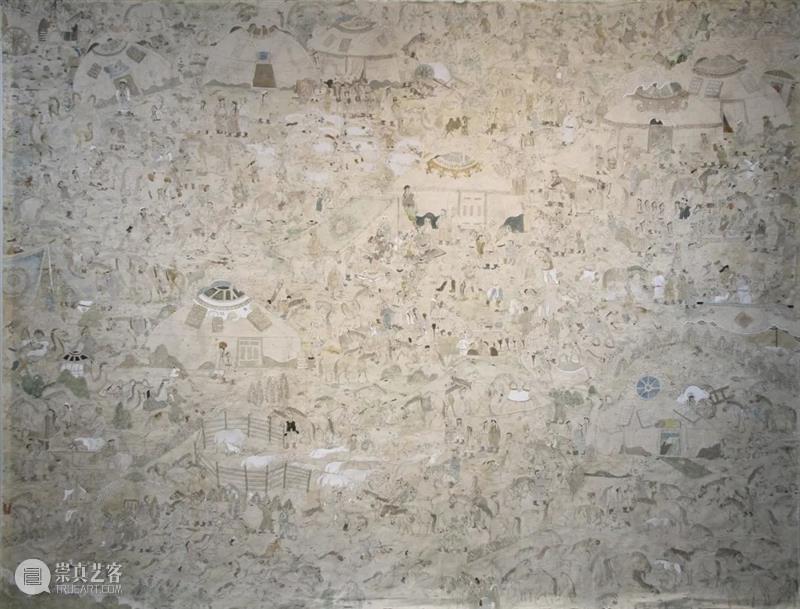

C: 你认为蒙古画和印度的细密画、中国的工笔画之间有什么联系和差异?O: 蒙古画、印度细密画、中国工笔画当然有它们明显的类似之处和不同的差异。这是因为它们所处的环境和地域文化的不同而形成的。它们是各具自己的风格和特色的。我认为,印度细密画在描绘和创作中更多地注重装饰性、美化性,精密的、细致入微的工笔画手法,追求庄重、华丽;在中国工笔画中装饰性和平面感也是不可缺少的因素。工笔画对线的要求是工整,细腻,平谨。而大多数工笔画中能看到山水、禽鸟、花草树木,大自然等元素占据重要比例。蒙古画,在传统上实用性的游牧民族的生活场景中存在,以象征性的表现民间万象。从各个时期的作品来看,蒙古画不怎么刻意地去追求装饰性和精细的工笔画创作手法,而是更多是以简单而准确的线条,掌握笔的轻重份量,将人物或动物的动作、动态、形象以及内在的世界表现出来。这也逐渐形成了游牧民族习以为常的普遍性的创作手法。蒙古画不受时间和空间的限制,将不同时代的题材和内容不受隔阂地叙述描绘在一个平面之上,以丰富而自由的形式表现思想内容。在这方面,觉得可以跟当代艺术融合发展的话能呈现出来新的一面。敬畏天地,信奉大自然,与大自然和谐相处的理念,是和游牧民族生存生活有着密切关系。一方面是艺术作品,又一方面是民风民俗中所使用在生活里。蒙古画这样的特点也不容忽视。蒙古画的色彩使它独具游牧地域特色和魅力。充分利用鲜明、亮丽的游牧文化色彩,而尽量地少用一些中间色,以原色的体现空间,让人们感受世界和大自然的丰富多彩而鲜活瑰丽的色泽与容颜。

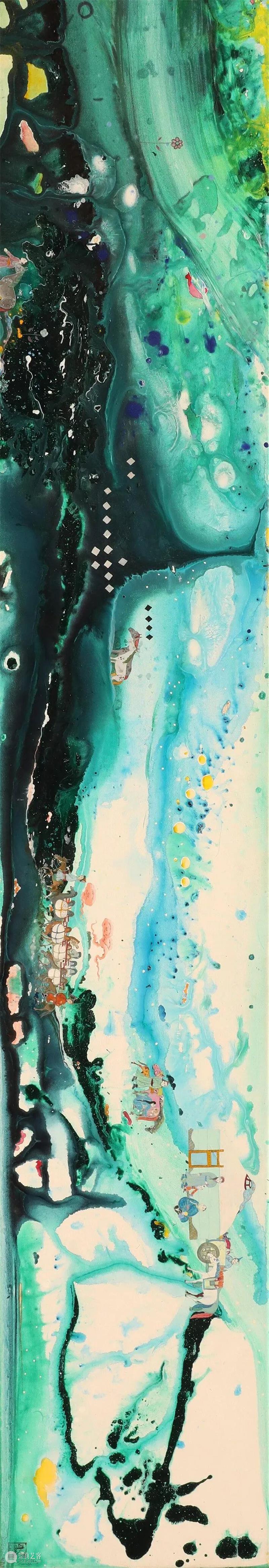

《传说 1 2 3 4 5》,丙烯,国画颜料,真蝴蝶,40×170cm,2019-2022

C: 蒙古画延续至今,你认为如何创新和发展?

O: 蒙古画与当代艺术可以并存,并以自己特殊的风格、面貌不断地变化和创新着。今天的富丽堂皇的画廊、盛大的艺术空间里,与其单一地把一幅蒙古画挂在墙上,也可以拓宽艺术空间的视野。充分利用空间的格局,以视频,装置、雕塑等立体模式,与观众从多角度、不同视野进行互动和交流。

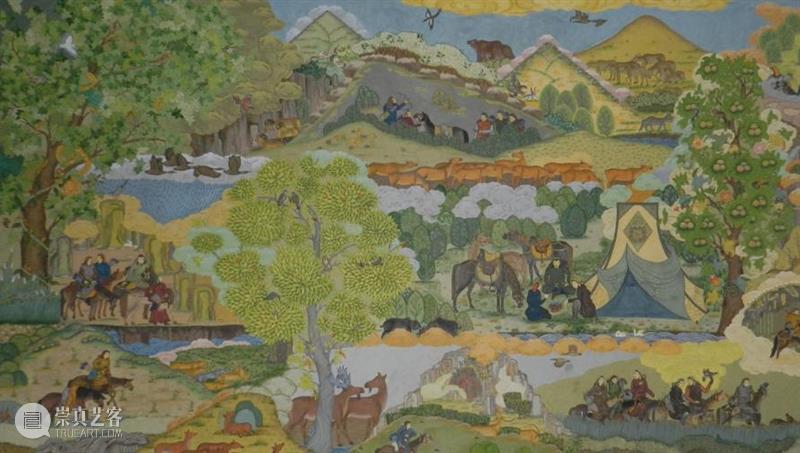

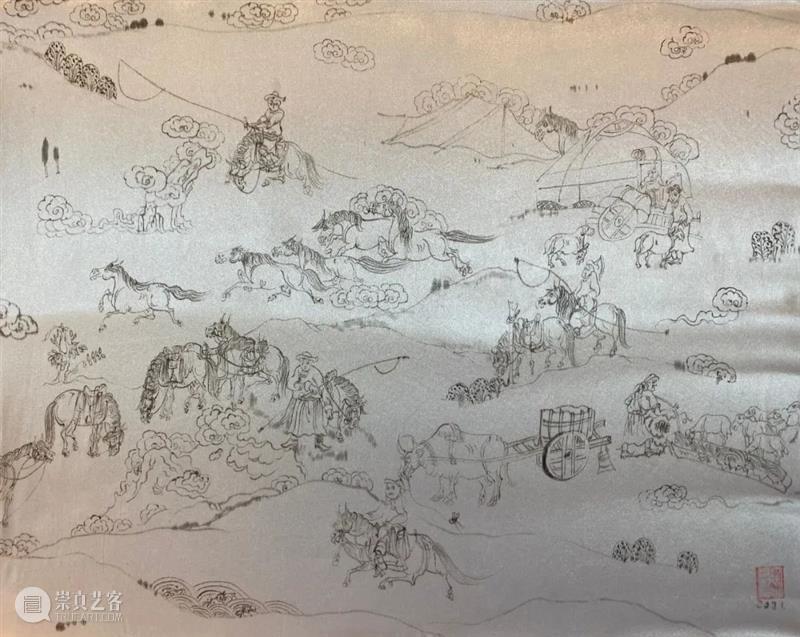

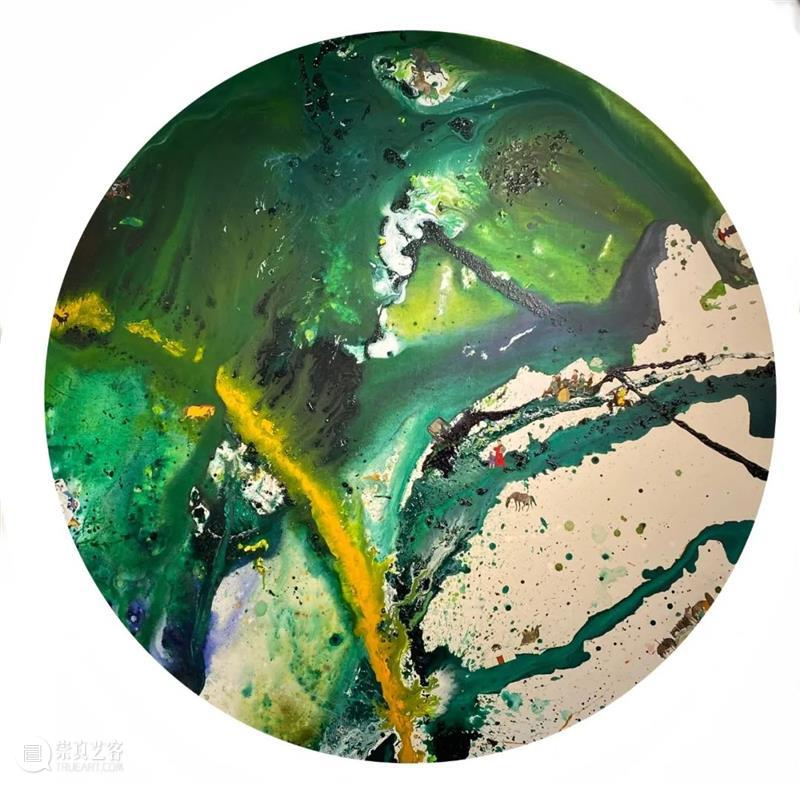

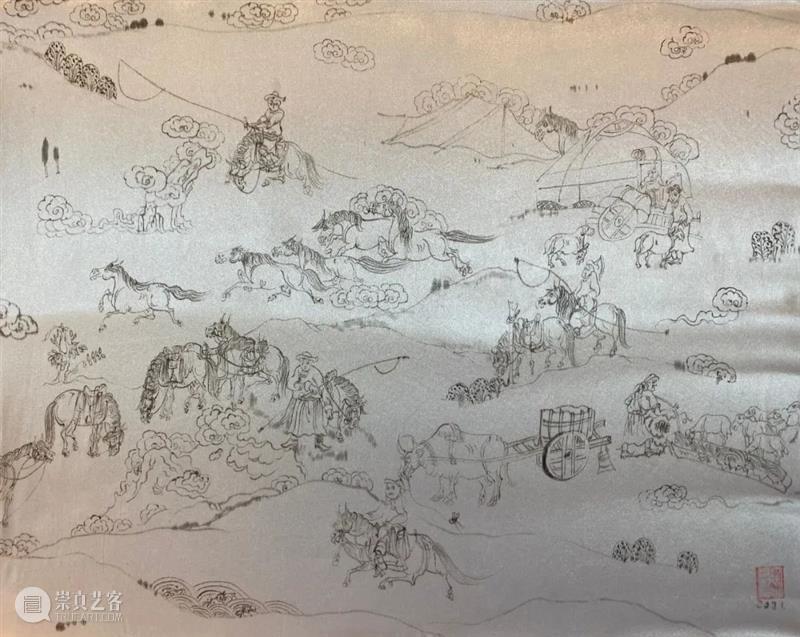

其中,蒙古画从取材的角度,可以非常自由地利用各种材料和道具,不仅用特殊的技术提炼出来的手工蒙古画布,还可以利用油彩画布、宣纸以及其他现成材料的基础上用丙烯等混合型材料,我觉得将蒙古画灵魂的东西、传统的主题、固有的模式、内心的表达、蒙古画独有的线条等元素不改变的情况下,可以充分利用上述的材料材质形式表现出来。我于 2021 年创作的《我的空间》作品里,在丝绸之上绘出一幅蒙古画,把游牧人的生活场景、日常生存状态等以传统的手法画出来。可以说,是我从材质上进行的一种尝试或创新。以此类推,可以自由地寻求创意,利用多种新方式和技术寻找突破,见证着游牧的现实生活被现代社会所改变,逐渐发生着新的变化。

《游牧者》,白丝绸,国画颜料,40×50cm,2021

C: 在“一起游牧”项目中,你开始把蒙古画置于草原的空间中走向装置化,并用视频记录下来,请具体谈谈你的创作想法?O: 2012 年毕业后,我创作了许多生活题材的蒙古画作品。2020 年起,开始把生活题材的蒙古画主要用勾线完成,可以说利用宣纸、丝绸、油画布……等材料进行了一系列的实践与创新。在“一起游牧”项目中,我专门创作的《我的空间》是把小型的丝绸之上画的生活题材的蒙古画尺寸放大,在丝绸上的生活场景与所处的地理和大自然产生了灵动的关系,让作品与大自然活的能量产生关系,让作品显得更加丰满、完美。这主要是拓宽了以往博物馆、画廊等展览场所的空间限制,使得蒙古画与现实的大自然、草原的空间产生立体的、互动的关联,试图尝试拓展蒙古画的存在空间,并用视频记录下这一切在现实生活的空间里的局部景观和现象,给观众传达更多的可能性。我想表达这样一种理念,那就是大自然、大千世界要比我们想象中的更具有巨大的能量空间。

《我的空间》,记录图片,内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗登吉草原,2021

C: 在传统蒙古画的基础上,你融入了日常生活的场景和感受,请具体谈谈转变的缘由是什么?

O: 当今社会是一个高速发展和变革的社会,同时也带来了许多新的问题和值得思考的东西。我尽量把生活中存在的习俗和传统的理念,融入我的作品中。也许这是我能给予这个社会的一点贡献和自身存在的价值。

留在我脑海中的童年记忆和牧区生活,那放牧羔羊、骑马驰骋的情景,还有干净的大自然中涓涓流淌的河流之声、小鸟的啼叫之声,依旧那样清晰而亲切。我时常回想起它们,并把它们描绘到作品中去。

我从小学会了骑快马,一直到初中还参加“那达慕”大会的比赛。这也成为我作品中的重要题材之一。骑着快马奔驰在一望无际的草原上的感觉,与乘坐着汽车奔驰的感觉是截然不同的两个世界,我所看到的世界是这世上最美好的景象啊。留驻在心中的游牧跋涉岁月,故乡的父老乡亲们亲密无间的情感,是人世间最宝贵的东西。

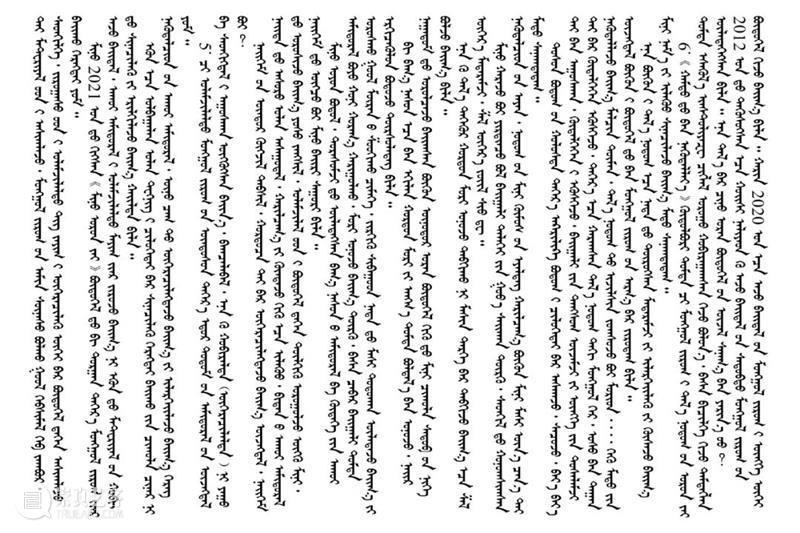

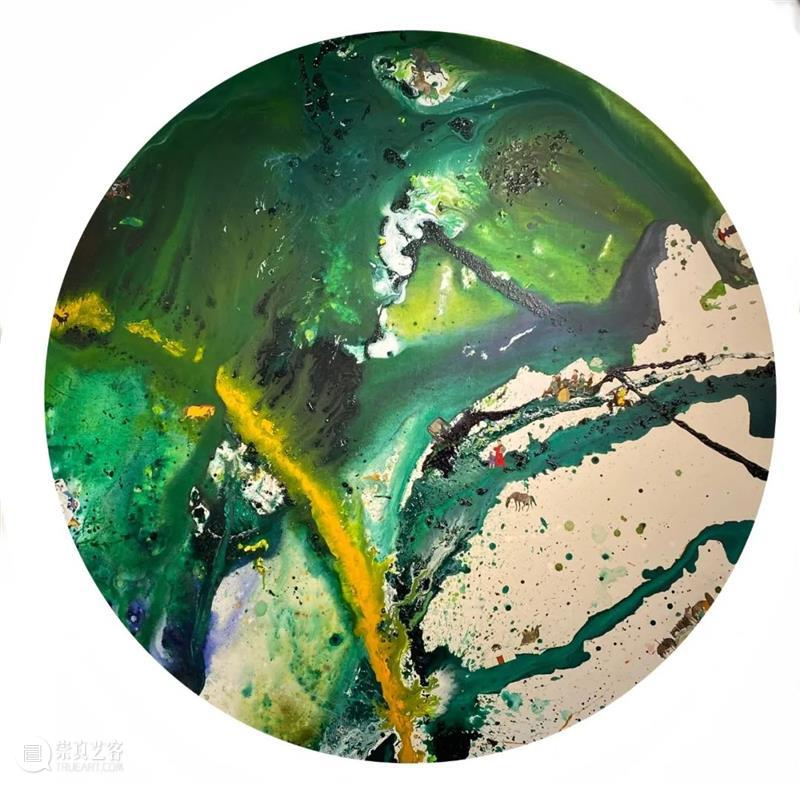

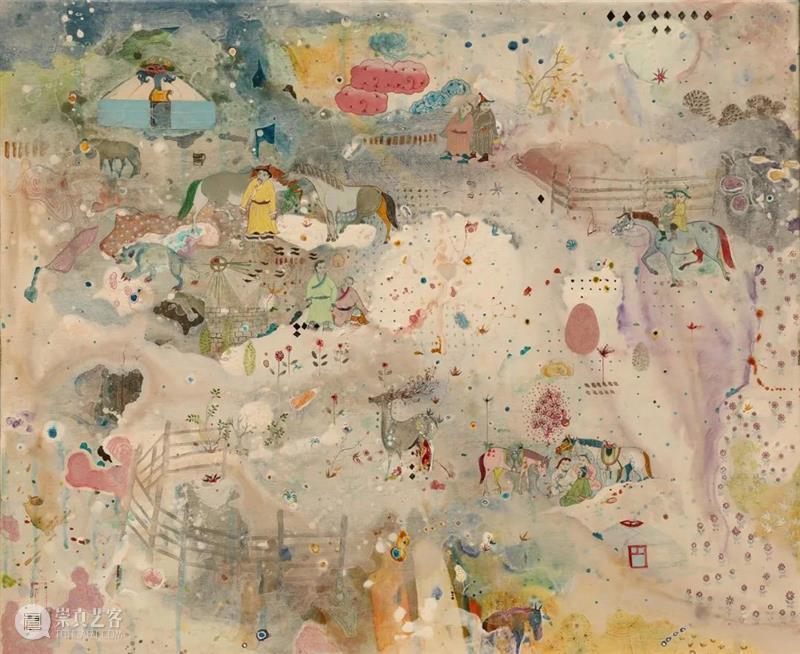

在画布上随心所欲地泼洒丙烯颜料,让它们自由地彼此流动交融,从而勾勒出大自然丰美的景色,在动感的色彩中俯瞰草原上的蒙古包、逐水草而居的牧民人家、相依相偎着的骏马……所有这一切,我都会用蒙古画的创作方式描绘在作品里,这都是草原故乡给予我的财富和灵感。我觉得,与其说我在创作或者创造,不如说是它们不断地在塑造和创造着我。

大自然 1,丙烯,宣纸,布面,60×60cm,2020

大自然,丙烯,宣纸,布面,150×150cm,2019

大自然 3,丙烯,宣纸,布面,60×60cm,2020

C,你经常往返于呼市和牧区,如何看待游牧文化在今天的处境?

O:是的,我经常去牧区,与其说是生活的需要,不如说是创作的需要。那里有我创作的灵感在召唤。故乡的风、空气和阳光,似乎能让所有的一切都复苏,给予我创作的灵感和动力。游牧人并不是一昧地顺从着大自然的规律平庸死板地生活,而是和大自然彼此融合、和睦相处。游牧民族是联系上苍和大地的纽带和世界运行的不可分割的一部分存在。

我生长的环境,童年,父母亲以及家乡的每一块石头,都塑造了我,让我成为了游牧人的一份子。在我最初的印象里,游牧文化就是自己所熟悉的那达慕、文化传承、民族习俗、祝赞词、民歌和诗歌文化等等。今天的游牧人的生活中注入了很多现代化的东西,具有了机械化、简单化的因素,但是缔造了我们的传统文化依然完全有可能和现代文明和现代化社会一并存在。我希望并追求这样一种理念,就是把我们的传统文化,这个看似普通却比今日社会的某些东西更具有深刻意义的传承体现在我的作品中去。而不是仅仅把所看到、遇到的东西描摹下来。文化是渗透在心灵中的智慧,这是不可改变的重要属性。

在突飞猛进的社会大变革中的今天,我们依旧要重视从宇宙、天地世界汲取生存的能量的游牧属性和生存传统。大自然是游牧民族最初的主要信仰。祭祀山水神灵及敖包,崇拜天地表达信奉和敬意,向天地祭献奶食之尊,那些敬畏天地生命的传统习俗至今仍然保留着。虽然生存的环境在改变,但在大自然牧场上和谐生存的生态环保理念,爱护和敬奉山水、草木、动物牲畜的悲悯之心,仍然对当今的生活起着很大的影响,并一直延续着。

O:我认为“游牧精神”这个词汇里包含了很多概念。这里有游牧民族与所生存的自然环境正确交流并和睦相处,与世界万物和谐、平衡地共同生存的理念。游牧精神的深层含义存在于游牧民族的心灵与生存智慧中,而且也绝不可能脱离于大自然之外。游牧精神存在于游牧民族的智慧之中。人们的世界观是在现实世界和抽象世界之中逐渐形成的。我认为,游牧精神是人与自然的和谐相处的基础上形成的,它是通过游牧理念和游牧智慧而表现出来的。O:游牧文化中女性在社会与家庭生活中有着举足轻重的地位和角色。游牧民族住进蒙古包时按照传统的习俗他们认为右边是传承边,男人就坐于西边,东边是基因的边,女人就坐于东面,这个习俗沿袭至今。游牧民的女性崇尚天地、敬畏大自然,在太阳升起之前熬茶,挤牛羊奶,将头勺茶或奶之尊敬献于山水、初升的太阳和苍天,祈祷美好,以此汲取精神力量创造幸福的生活。

游牧文化中非常敬重母亲,认为母亲是将人的命运承载于腹中的天使和生命的守护神,是以仁慈、善良、慈悲为怀之情保护儿女避免世间所有邪恶和灾难。

游牧民女性的这种勤劳、善良、纯朴的性格,广泛而深刻地融入了游牧艺术当中,并通过民歌、民间故事、传说等流传于民间。她们对父母以及故乡难分难舍的情结,在歌曲、诗歌、民间史诗中永久地流传至今。

迁徙(转场游牧)的时候,女性往往会走在驮载队伍前头。在游牧或定居之时,对路过的行客毫不吝啬地敬以茶水食物热情相待,在今天她依然有着积极的意义。

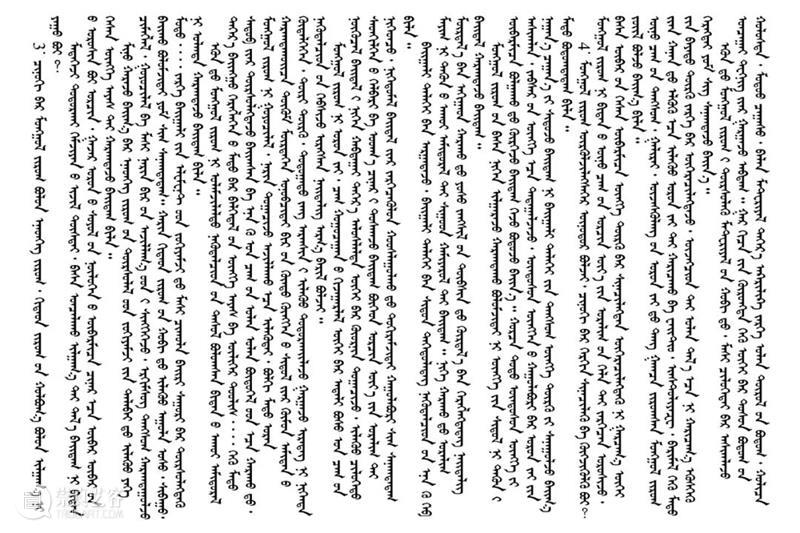

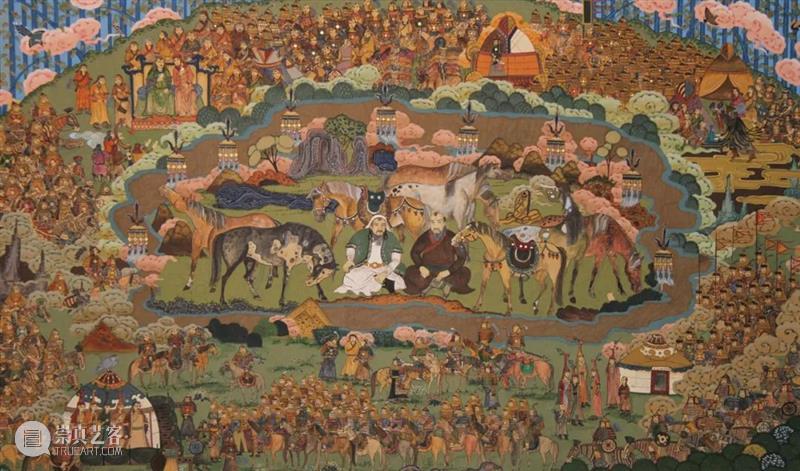

《游牧的一天》,宣纸,国画颜料,140×180cm,2019-2020

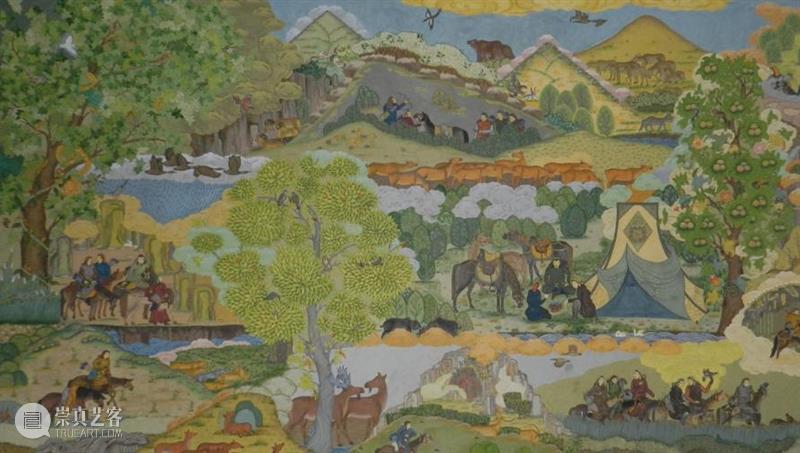

《游牧》,宣纸,国画颜料,140×180cm,2019-2021《鹿》,宣纸,丙烯,国画颜料,50×60cm,2022

在我看来,艺术的每一个角落都洋溢着爱与智慧,离不开大自然和对大自然的信仰、敬奉和崇尚。这种现象并不仅仅是偶然与巧合。游牧民的女性通过积极的行为,正确的教诲给人们带来人文的觉醒和启蒙,这种世界观对今天的人类仍然产生着无尽的能量,影响着今日的我们。

—— END ——

图片提供:乌云额尔德尼

文字翻译:马英

图文编辑:Chyanga

乌云额尔德尼,蒙古族 ,1986年出生于内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗。2012年毕业于蒙古国文化艺术大学美术学院蒙古画系。现居于内蒙古呼和浩特市。 主要个展: 呼唤 ·蒙古画个展 ,内蒙古锡林郭勒 ,2016年。主要群展包括:第七届abc艺术书展主题展“一起游牧--仪式与日常”,北京劝业场文化艺术中心,2022;第四届内蒙古旅局海外·归国留学人员艺术展,内蒙古美术馆,2021;2020回家计划,内蒙古,2020;迁·当代艺术展,ON艺术创意空间,2019;423艺术展,蒙古国乌兰巴托 BUM ART 艺术空间,2017;草原情·春季当代女艺术家邀请展,北京炎黄艺术馆,2017;首届中韩交流展,斯琴塔娜博物馆,2014年;年度优秀女艺术家艺术展,蒙古国乌兰巴托,2010。

造空间是由艺术家琴嘎于2011年底创立的游牧空间,不设实体空间,搭建多元的组织方式,移动地选择社会性的公共空间,发起、策划实验性的艺术项目,探讨当代艺术在社会现场的蔓延,空间生产的意外性、临时性的结构、可持续生长的力,轮回的生命雕塑场。

已经完成的艺术项目有“包装箱计划”(2012-2014),“一个梦想”(2012-2013),“红旗小学”(2014),“造事”系列(2013-2014),“一起飞-石节子村艺术实践计划”(2015-2020),“义工计划-百姓幼儿园”(2016-2017),“游牧计划”(2018、2019、2020、2021),目前正在进行的项目有“一起游牧”(2020-)。

Rhizomic Space, with no bricks or motar, is founded as a nomadic space by Qin Ga (Chyanga) at the end of 2011. Working through different channels and in different forms, it chooses social public spaces with mobility to launch and organize experimental art projects to explore the extension of contemporary art in social public places, the contingent aspect of space production, temporary structures, sustainable force, and the sculpture of transmigrated life. It has completed a series of projects, including “Packing Case Project” (2012-2014), “One Dream Project” (2012-2013), “Read Flag Primary School” (2014), “Make Waves” (2013-2014),“Fly Together: Shijiezi Village Art Practice Project” (2015-2020), “Volunteering Project: People ’ s Kindergarten” (2016-2017), "NomadRelays Project" , "Go Nomadic Together Project "(2020-) is currently on show.

Instagram : rhizomicspace

文字、图片、视频的版权归艺术家和造空间Rhizomic Space所有,

转载必须和我们联系!

分享

分享