开幕式现场

摄影展揭幕视频

展览得到了中国文联文艺研究院“携手筑梦”扶持项目,中国文学艺术基金、中国文学艺术发展专项基金支持项目的大力支持,中国摄影家协会发来贺信。中国摄影家协会主席李舸、著名摄影家朱宪民发来祝贺视频。

中国摄影家协会副主席陈小波女士说:“王争平的作品是非常发自内心的情感,我想包头应该记住他,内蒙古应该记住他,全中国的人都应该记住他......”

参加此次活动的嘉宾还有著名摄影批评家鲍昆、陕西摄影家协会名誉主席胡武功、河南摄影家协会名誉主席于德水、著名摄影评论家那日松、湖南省摄影家协会主席(湖南谢子龙影像艺术馆创始人}谢子龙、 法国威廉·克莱因摄影奖”评委会主任(成都当代影像馆馆长)钟维兴。

王争平向包头美术馆捐赠摄影作品,同时包头美术馆馆长向王争平颁发收藏证书

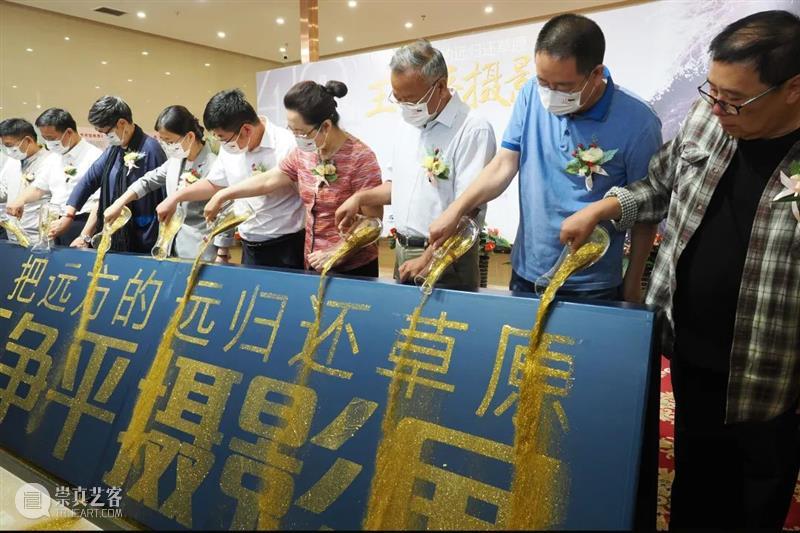

各位领导和嘉宾为摄影展揭幕

开展当天,来自全国各地众多资深学者、摄影名家、摄影爱好者和市民前来观展,他们被作品中独特视觉语言描绘的草原生活深深吸引。

此次展览作为王争平个人阶段性的艺术总结和他从事摄影40多年的回顾,不仅具有较高的艺术价值,也希望摸索总结出一些经验,为助推内蒙古摄影事业和人才培养,做出有益尝试。展览包括《草原三部曲》蒙古马、蒙古人、草原三部分。共展出从影40年来的120幅摄影佳作。镜头凝固了内蒙古草原真实的生活,表达了摄影家对草原的深情和眷恋,更为大家呈现出一个更独特、更全面的王争平。

同日下午,在包头市图书馆报告厅举行了“六月的草原”王争平摄影作品研讨会。

包头市图书馆报告厅研讨会

学术主持人:

那日松 著名摄影评论家、著名策展人、映画廊艺术总监

王争平陪同自治区党委宣传部副部长田瑞华,包头市委常委、宣传部部长孙国铭观展

著名策展人那日松观展

展览现场的观众

王争平在给观展的影友解读作品

展览现场播放的王争平摄影作品影像视频

前言

争平心情的远方

文/于德水

生态的自然,历史的草原,和那承载的许许多多不同形态的生命故事,似乎正在远去和今天告别,人类社会的时代演进正在真真切切地将这既有的一切改变着。而面对当下的现实感,在成为王争平摄影作品精神基调的同时,也杂糅着他难以厘清的情感悖论。德勒兹(Gilles Louis Réné Deleuze)将他的“游牧思想”视作人类社会现代困境的信托;而王争平影像里所寄寓的“远方的远”,广袤无垠的大草原——则是他梦寐精神的驰骋之地。

北⻛之于胡⻢,是王争平的“心情草原”。他的个人经历、创作轨迹,以及照片所表现和指涉的对象和内容,始终与草原、与生命有着不解的关联。“我生在草原、⻓在草原”在王争平的人生词典里是他艺术表达的词根。

王争平与摄影邂逅的时间,正是在他成⻓的饥渴与闭塞寂寥的年少⻘春里,与其说是照相机的机缘造就,毋宁看他其后对目标的艰辛努力和不懈追逐,才让他一步一个脚印地走到了今天。

大草原的生灵,注定一开始就成为了王争平的拍摄对象。回望他身后的一路足迹,从追随⻜鹰、追逐骆驼与毛驴,到近时期在业界引起关注的⻢,及至对现实社会和人的追踪与记录,他无不以自己全部的能量和质朴情感去倾情地拥抱这一切。近四十年的一路跋涉,草原上的无数次冒险的经历让他叹出了“我喜爱粗犷!”,是大草原暴⻛雨和白毛雪的磨砺给了他最实在的生命力量。

经年之后的嬗变,让王争平逐渐地趋向了精神的另一端,照片里的呈现,越来越显得安静而平缓了。斑驳繁杂的外部世界,在他的镜头里渐渐地被简化为沉寂和宁静了,曾经的驿动,转向了对世 界的凝视和沉思的静观。王争平目光中的⻢,亦从“百态”转化,成为了他图式的一个精神符号,成为了他艺术表达的转喻和象征。他在自己最为熟悉的日常生活之中找寻感受或发现意味,个人化的主观感受愈发从画面溢出:一个表情,一个动作,一个视觉的双关, 以及一种排列组合......。似乎是随手拈来的表层之下,却也不失潜心的营造,画面的影调、焦点、构图等语言形式,往往与人们的惯常 方式违和,影像与“完美”告别了。

而情绪和意境则成为他着意营造的主题......在一隅或苍穹下、在 阳光或暮䔾里、在阴霾或雨雪中......不同状态的⻢、奔腾或艰难中的⻢、诺大空间里的孤独的⻢、特定视⻆下局部的⻢、⻢的鬃须和眼神、⻢与同伴的依附和亲昵、生命的张扬或落寂、热烈或季静,诸多不同状态下的生命似乎都在言说,给出的信息交织和弦,让人在凝视中,隐隐地被其注入其中的情感所牵动。这是一个索引,会让人去思索影像背后那些有待讲述的故事......。

“顺流而下的不只是时间,逆流而上的却总是生活。”王争平的照片不仅承载着他自己“心情”里的“远方”,和对草原故乡的所感所思,也是他用相机拓印出了个体生命痕迹,给这个特定时代所镌刻下的精神事实。

《争平心情的远方》影像视频

说说王争平及其作品

文/胡武功

与王争平相识已经好多年了,印象最深的还是2014年作《达茂》丛书的那些日子。从西安去达茂草原,包头是必经之地,争平的工作室就成了“接待站”。每到包头,争平都热情接待,除了喝酒,就是看他的照片,畅谈与拍照有关的故事。争平的热情、谦逊给我留下深刻的印象,慢慢地对他就有了更深入的了解。

说起来,王争平可能会有其他一些社会角色留在他的人生历程中。比如乒乓球运动员,音乐家,画家等等。但是,人生的机遇并非都是给予机敏和有天赋人的,常常会因各种因素失之交臂。争平与众不同的是,对失去的机遇大而化之,很快又能找到自己新的兴趣点,并迅速进入角色。

那我们就说说他的摄影吧。早在上世纪八十年代初,王争平一进入摄影大门,撞见的就是吴印咸、吕相友、朱羽君、龙熹祖等中国有影响的摄影大家,听他们的讲座,受到他们的影响。同时从“1982年,开始订《大众摄影》,从此不间断订了三十多年,实际上我就是看着这本杂志过来的”,王争平如是说。

今天我们欣赏王争平《额吉的故乡》、蒙古马系列的时候,可以看出他的这些作品的确洋溢着较为浓厚的传统美学的韵味。

我无意用标准的“环”去圈套王争平的作品,但它们给我的印象的确是“诗与远方”,很有意境,很有欣赏价值。因为对于王争平来说,仅仅发现是不够的。他面对题材,已不是纯记录而是“创法”。正如王争平说的那样“实际上人物环境肖像,就不是讨论是不是干涉被拍摄对象的一种题材,它本身就很唯美。”“我一直用影像试图表达我心中的草原”。王争平的想法倒有点像后现代主义摄影所具有的美学原则,即精心选择拍摄方法,充分运用技术技巧,高度发挥想象力,综合性地实现拍摄对象独立自主的特质,当然这一切的前提是不能制约作品的美学品质。

在蒙古马系列中,我们看到王争平拍了睡着的马,流泪的马,孤独的马,就是没有常见的奔腾的群马。因为他喝醉了,醉在自己内心的意象中——满眼都是像他一样的蒙古马。而《额吉的故乡》,其实就是他的故乡。这故乡中有他的父辈,有他的兄弟姐妹。但又不是他生活中具体的兄弟姐妹。经过数十年摄影探索的他,应该十分清楚,这时候的拍摄题材已经产生了超越性,作品的独立性不再依附主体的单一性了。而独具慧眼的视觉形式,构成“诗与远方”新的摄影美学标准。

前面说过,王争平体内有多种艺术因子,爱好多,适应性强。拿起相机,沙龙的、画意的、纪实的、随心所欲,不受表现方法的制约。因此他说:“我是没有风格的摄影师”。我说没有风格,就是王争平的风格!

我以为,王争平的作品平和、静谧,达到了一定的境界。这与他的经历、素养、秉性不无关系。总体来看,他还是尊重了摄影这个工具的基本特质——记录的功能。因此他的作品还是真诚地表现了特定时空中蒙古草原上普通牧民的生活与精神状态。看他的作品,就像听蒙古民歌,悠长、空阔中夹杂着无名的幽怨与伤感。

王争平简介

1987年毕业于鲁迅美术学院摄影系,在内蒙古包头市东河区文化馆工作;

2016年11月30日参加中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会;

2009年8月《北纬45°心情草原》荣获第八届中国摄影艺术"金像奖";

2013年摄影作品《蒙古马》荣获第24届全国摄影艺术展"金质收藏奖";

2008年10月在中国济南当代国际双年展中荣获"最高学院奖";

2009年荣获徕卡优秀摄影师;

2014年摄影作品《发现鄂尔多斯》荣获新浪'摄氏2014年度纪实摄影师大典‘纪实摄影师’;

2014年9月摄影作品《马语者》荣获第14届中国平遥国际摄影大展最高奖"评审委员会大奖";

2014年被评为中国摄影年度风云人物;

2015年被评为亚洲先锋十佳摄影师;

多幅作品被中国美术馆收藏

重要展览

2008年摄影作品《游牧人》系列在德国柏林展出;

2009年摄影作品《北纬45°心情草原》系列在法国阿尔勒摄影节展出;

2009年摄影作品《心情草原》系列在中国香港展出;

2019年摄影作品《把远方的远归还草原》系列在中国成都展出;

2019年摄影作品《把远方的远归还草原》系列在中国西安展出;

2020年摄影作品《胡马依北风》系列在中国深圳展出;

2020年摄影作品《胡马依北风》系列在中国北京798映画廊展出;

2020年摄影作品《胡马依北风》系列在中国东莞展出;

2021年摄影作品《胡马依北风》系列在中国上海展出;

2021年摄影作品《马语者》系列在中国云南秘境画廊展出;

注:本文如遇侵权问题,请及时联系,将在第一时间删除,谢谢~

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享