从7月4日起,基金会网站正式开启由曹斐策划的“茧影”项目(点击查看详情)的展映。与每部影像作品的上线同步,我们的微信公众号和网站将发布特邀研究员对谈艺术家的文字,从另一个侧面理解艺术家创作中的观念和实践。

研究员 对话 艺术家

WEEK Ⅱ 丁博 对话 胡馨

WEEK Ⅲ 张渊 对话 姜可琪&赵华

WEEK Ⅳ 刘秀仪 对话 韦娴坤

胡馨,《车辙之上》

线上放映时间:2022.7.11 - 7.17

文末点击“阅读原文”或

识别二维码观看作品

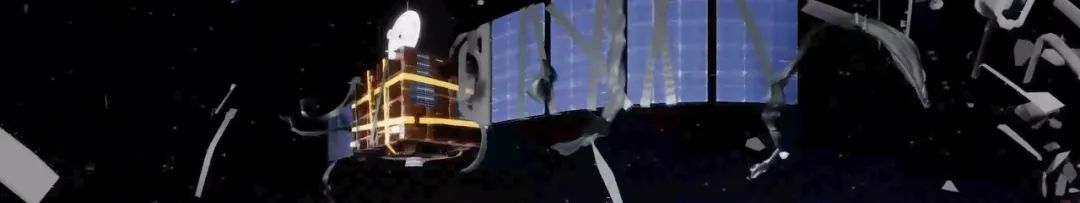

胡馨,《车辙之上》,影像截帧

三屏影像,5.3:1,彩色,16分04秒,2022

图片由艺术家提供

丁博(DB)/研究员

对话胡馨(HX)/艺术家

DB:听你提到这件作品缘起于一则社会新闻:一位卡车司机因车载北斗定位系统掉线而被罚款后,选择了自杀。在我看来,这一案件其实深刻地反映了一种正在发生着的现实,那就是技术变成了一种新的治理范式,并急剧地改变着人与技术之间关系。在这件作品里,你是怎么看待这一案件的?

HX:我创作《车辙之上》的缘起,其实也就是想透过这个具体的案件去挖掘这一悲剧背后更深层次的结构性因素,这个案件中司机和北斗车载监控系统之间的矛盾在我看来实际上是由技术、市场、政策和社会多方面合力所造就的一个非预期结果。放大来说,在当下这个时代背景中,我们每个人都被迫在不同程度上面临着这样一个由多方面力量交织出来的复杂现实环境。不论是具体到卡车司机自杀这个案件,还是这一整个劳动群体所面临的这种行业困境,都仅仅是大的系统环境下的一个切片而已。所以我选择从中国货运司机这个群体去切入,他们所面临的问题除了车载北斗监控系统,还包括由货运平台导致的市场压力以及未来无人驾驶卡车技术的崛起等等。

胡馨,《车辙之上》,影像截帧

三屏影像,5.3:1,彩色,16分04秒,2022

图片由艺术家提供

DB:作品都使用了哪些素材呢?

HX:作品中除了VR部份,另外有用到一位受访的卡车司机提供给我的北斗车载监控录像,其中真实记录了多位司机的劳动过程。这一部分的素材量很大,我提取了其中一些部分,并通过三屏剪辑处理将其融入到卡车司机和程序员的对话叙述中,将“真实”的车载监控和“虚拟”的VR影像并置在一起。当监控影像中司机在打瞌睡的同时,VR影像里面的卡车还在往前行驶,真实和虚拟在此刻变得难以区分。

胡馨,《车辙之上》,影像截帧

三屏影像,5.3:1,彩色,16分04秒,2022

图片由艺术家提供

DB:说到真实和虚拟,我想起在网上看到的一个实验:实验者先是同时触摸被试者面前的假手和隐藏起来的真手,然后如果当面捶打假手的话,很多被试者都会“痛”得跳起来。这一过程与其说是在“虚拟”真实,似乎更是在“虚构”某种真实,同时也为我们揭示出虚拟与真实之间的多维关系。对你来说,在虚拟中谈论真实,到底意味着什么?我们为什么要通过虚拟来谈论真实,而不是直接谈论现实?

HX:一是外部环境的现实已经很大程度上就包括了“虚拟”。就像刚才提到的,当下我们身处的这个环境很大一部分就是由技术所构建的。例如作品中用VR技术创建的这个无人驾驶模拟训练公路系统,它本身就已经是卡车行业发展进程中实际存在的部分,如何去处理这个部分,如何让观者进入这个虚拟的数字环境,是我在创作前期思考的问题,自然也会影响到我对作品创作媒介的选择。虚拟现实这个媒介本身所具有的全景式、沉浸式的特点在我看来和封闭的卡车驾驶室、闭环的模拟公路空间似乎有某种契合点,观者在意识层面受限于狭小的驾驶空间,同时身体受限于一个VR头显中。

二是对于我自身作为一个影像创作者的角色来说,很难忽略掉作品中心理层面的现实,这一部分我也是在探索如何可以更好的通过文本对话或者是虚拟技术来表现。例如我调研采访的卡车司机会提到一些他们疲劳驾驶时产生的幻觉,休息时的梦境,对于家乡和童年的回忆等等,这些部分是作为一种感受性的事实存在着。我会希望通过虚拟技术将其还原,当然这一部分的处理就会涉及到你所提到的实验。虚拟现实技术本身会存在这样的认知风险,这也要求创作者对自身有一定的道德要求吧,特别是处理这种有现实依据的非虚构类题材,如何运用好这项技术去表现现实,把握好“虚拟”的这个度是值得创作者去思考的。

胡馨,《车辙之上》,影像截帧

三屏影像,5.3:1,彩色,16分04秒,2022

图片由艺术家提供

DB:我一直觉得VR这个媒介很有趣:它一方面宣称可以创造某种沉浸感,另一方面却又时时提醒着观者所见之物的虚假性。这种错位是否会对创作者试图建立的叙事形成一种干扰?即使这种“干扰”有时会以“投入”的面目出现?作为一位以VR为媒介进行创作的艺术家,可以聊聊你对 VR 这一媒介的理解么?

HX:其实我也是正处于对VR这个媒介探索的过程中,你提到的这种矛盾点我认为正是作为艺术家需要在作品中去讨论的,避免通过追求画面真实或者是通过故事情节渲染从而顺理成章地去放大观众的这种沉浸感。我在创作过程中会提醒自己始终带有对这一媒介的批判性思考,从媒介特征出发去带入自己的讨论,在内容和技术反思之间创造联系。例如在对话中程序员问到“你的车窗不也是屏幕吗?”,这个问题一方面是抛给司机这个角色,另一方面也是抛给了观看者,这样的类似于打破“第四面墙”的设置,希望让观者能够发现自我在虚拟环境中的“存在”。

胡馨,《车辙之上》,影像截帧

三屏影像,5.3:1,彩色,16分04秒,2022

图片由艺术家提供

DB:在“艺术与技术”这个更大的话题之内,我们可以看到很多以技术为媒介的创作,但较少能看到以技术为对象的创作。在这件作品里,显然技术既是你创作的工具,也是你思考的对象,但同时,这里前后两种“技术”的具体所指却并不相同。我发现你对技术的讨论也并不是议论文式的,其中更多地融入了感受性的内容,以致于我有些难以确定,技术与你的创作之间到底是一种怎样的关系。

HX:我很难把技术作为一个对象去做很理性的分析。可能是伴随各种技术和媒介发展成长起来的原因,更想去强调在技术环境中人的感知,所以习惯于把自己或观众放置在由一种或多种技术所搭建出来的环境里,通过设置某种信息反馈和互动来实现自我观看和自我审视。就好像早期录像艺术刚出现的时候,艺术家既是在运用和探索新的创作媒介,又在其中进行反身性的思考。

胡馨,《车辙之上》,影像截帧

三屏影像,5.3:1,彩色,16分04秒,2022

图片由艺术家提供

DB:我看到你似乎很喜欢使用对话这一形式,这其中似乎暗含某种“扮演”的过程,可以聊聊你是如何“投入角色”的么?

HX:我一般是先对一个环境或者一种状态感兴趣,会想要通过调研的过程去进入。然后再具体到这个环境里面的人或者是物体,会好奇他们身处其中的状态和感受,所以将自己投射到这个对象身上去思考和反思,有点像一种角色扮演。

文末点击“阅读原文”或

识别二维码观看作品

关于胡馨

Hu Xin

1995年生于四川德阳,现就读于中央美术学院实验艺术学院。作品关注社会现实与计算机技术交织环境中的个人感知与困境,并常以对话与讲述的形式展开,创作媒介包括影像,虚拟现实,装置等。

近期展览:

2021

Sehsüchte国际学生电影节,Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF,勃兰登堡

VRHAM虚拟现实艺术节,Oberhafen Quartier,汉堡

无限的有限—RESTART国际当代艺术展,重启计划RESTART,杭州

2020

和动力—济南国际双年展,山东美术馆,济南

纪念包豪斯—德国艺术与设计学院系列展,许燎源现代艺术设计博物馆,成都

Artist of Gen Z ,广州K11 ,广州

iSTART “do it” 当代艺术主题展,麓湖.A4美术馆,成都

破冰计划 ,发酵艺术中心,沈阳

关于丁博

Ding Bo

丁博是一位常驻珠三角的策划人与研究者。他的实践主要围绕着具身性经验、技术的媒介化,以及另类的组织与生产模式等议题展开。近年来,他尤其关心技术的发展如何改变了关于世界的叙事,并试图重新组织提问,讨论技术背后的政治性以及代码的律法性。

关于“新客室”线上项目

"Cloud Room" Online Project

“新客室”线上项目与基金会实体展厅,并行成为各有所长的交流平台。在这个平台上,我们可以看到——

在特邀策展人的主题式策划中,看到艺术家之间共享的关注问题和多样的表达方式;越来越多的年轻艺术家运用数字技术来创作,不管是动画、游戏或是互动类的小程序,灵活的网络展示与传播方式更符合它们的技术属性;也可能来一场艺术家的表演直播;还有N种打开方式,等待艺术家和策划者的脑洞大开。

欣赏更多元的艺术作品,不同的观点在此碰撞,不是“信息茧房”,而是一间“会客室”,享受网络带来的相通互联,并在这种联结中深化对世界的感知和思想。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享