{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

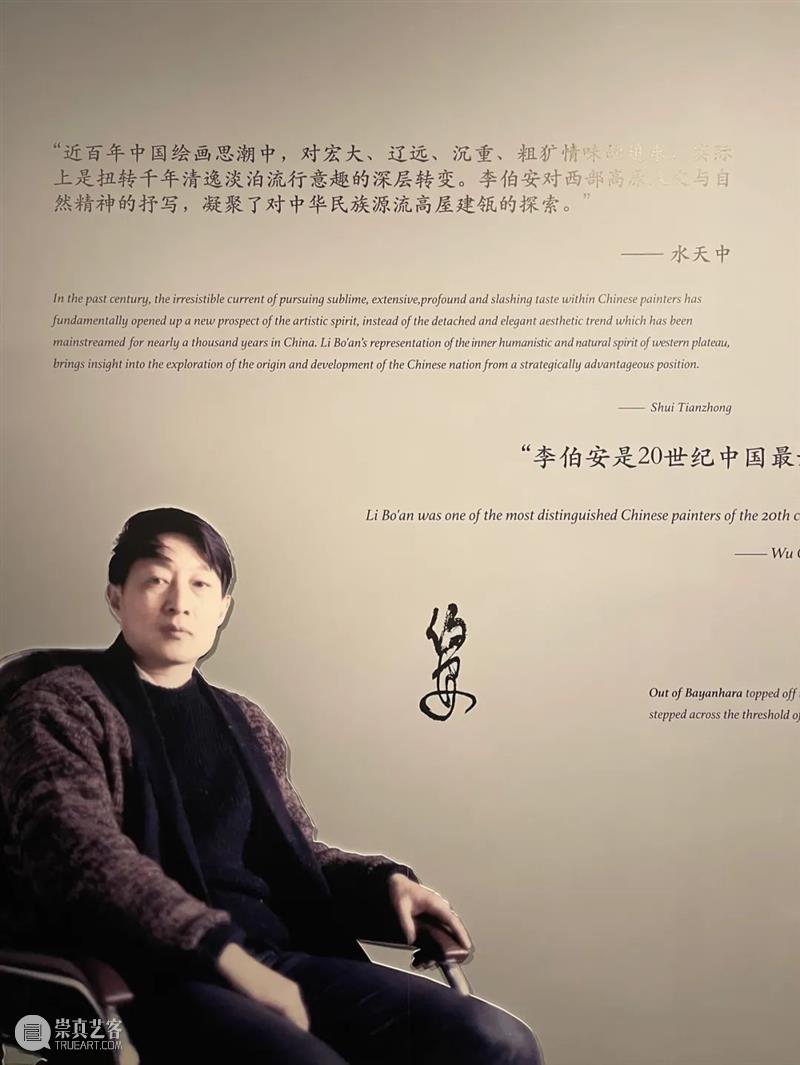

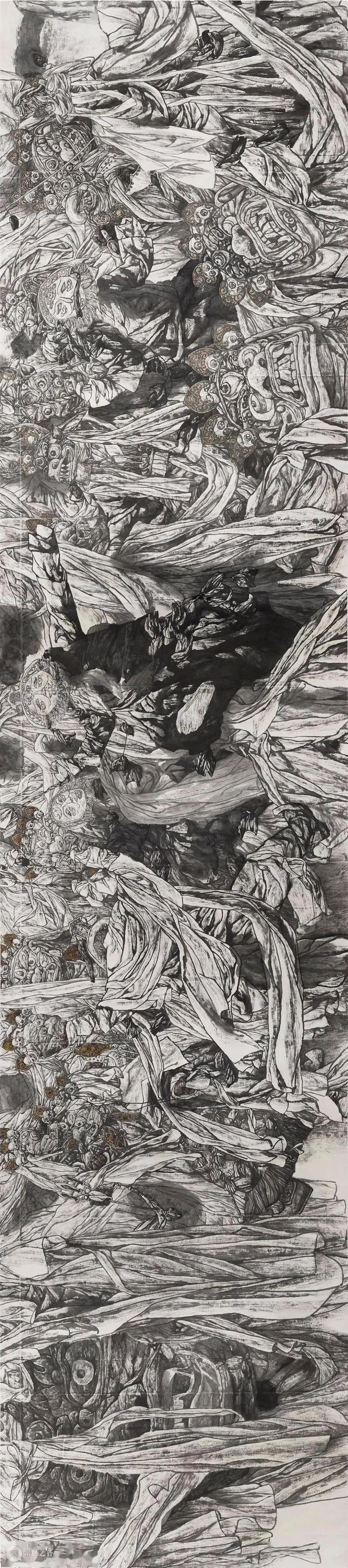

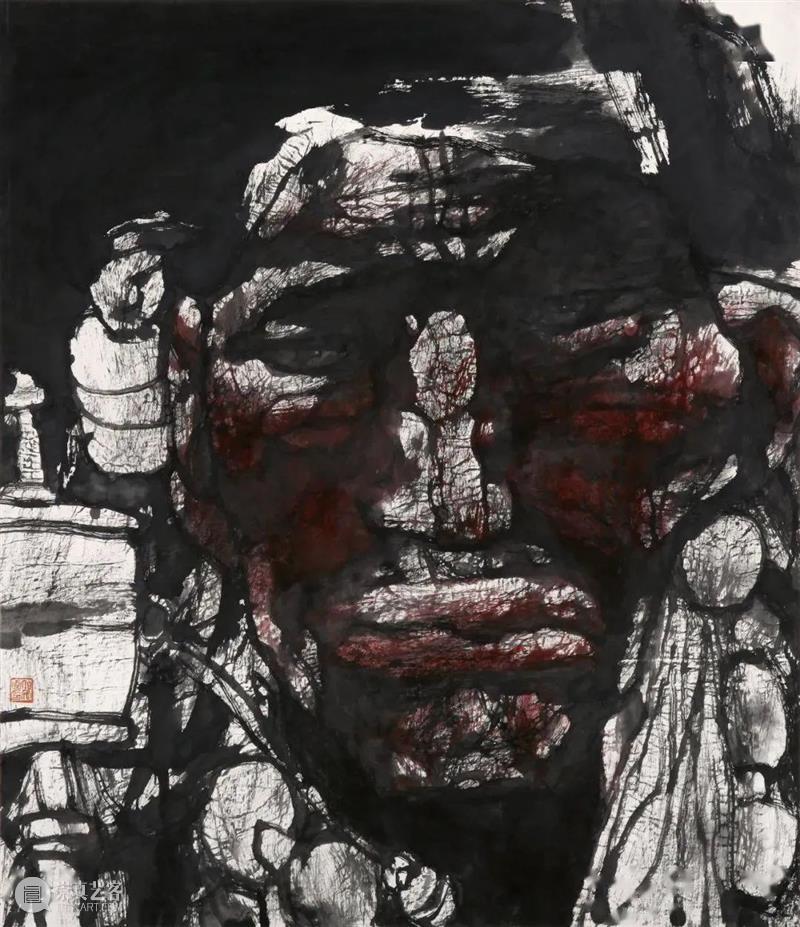

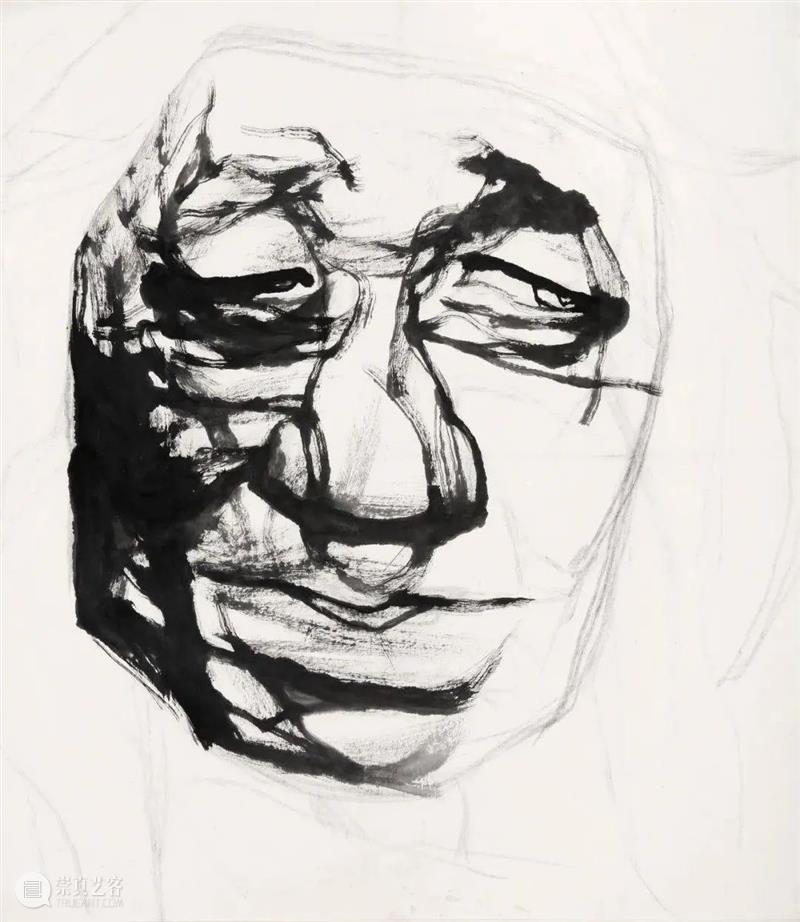

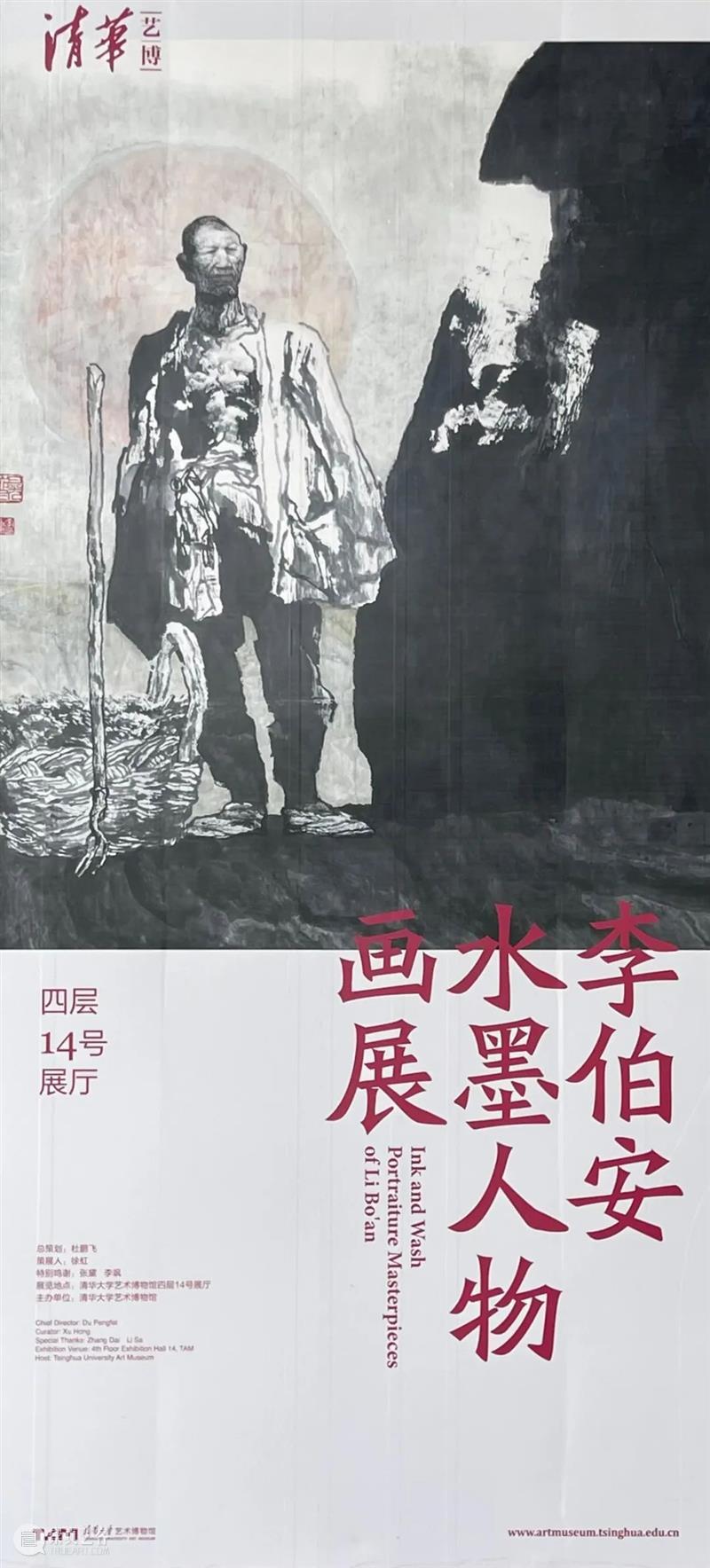

一个七月的夏日午后,我约了朋友李飒一起去清华大学艺术博物馆看展览,这个展览便是其父李伯安先生的“李伯安水墨人物画展”——展览的主题非常朴实,有种从八十年代走来的感觉。说来惭愧,我多次去过清华艺术博物馆,而唯独真正进去看过的展览就是两次李伯安先生的作品展。2019年9月“走出巴颜喀拉:李伯安作品捐赠展”在清华艺博开幕,近三年后“李伯安水墨人物画展”同样在此开幕,这两个展览的关系是整体和局部的关系,如果说前者是完整的回顾性展览,那么后者就是偏向于局部研究的个案性研究展览,前者气势磅礴,后者增加了不少新的材料,仿佛是前者的放大和注脚。我想《走出巴颜喀拉》的新材料不断被挖掘也伴随着展览的不断延伸而丰富起来。

清华大学艺术博物馆

李伯安水墨人物画展现场

为了这个展览我和李飒几乎穿越了半个北京城,在后疫情时代仿佛是出了一趟差——毕竟走这么远的路去看一个展览的情况着实减少了。我和李飒在去往清华艺博的路上的对话大多也围绕他的父亲李伯安先生展开,仿佛是一个采访,又像是一场短暂的讨论。毋庸置疑,李飒是李伯安艺术创作现场的见证者,因为其父子关系,他所知的李伯安先生是艺术之外更为丰满的个人形象,同时他本人也是非常优秀的艺术家,近年来李飒在创作之外著书立说,颇有学者型艺术家风范,所以能听李飒谈其父李伯安是非常难得的机遇。

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享