点击蓝字

关注我们

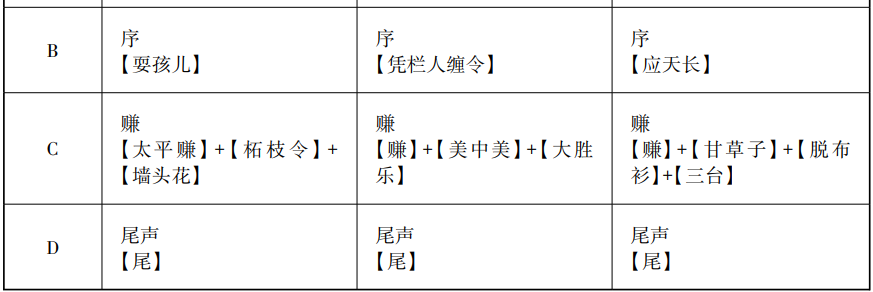

唱赚综考

朱夏君

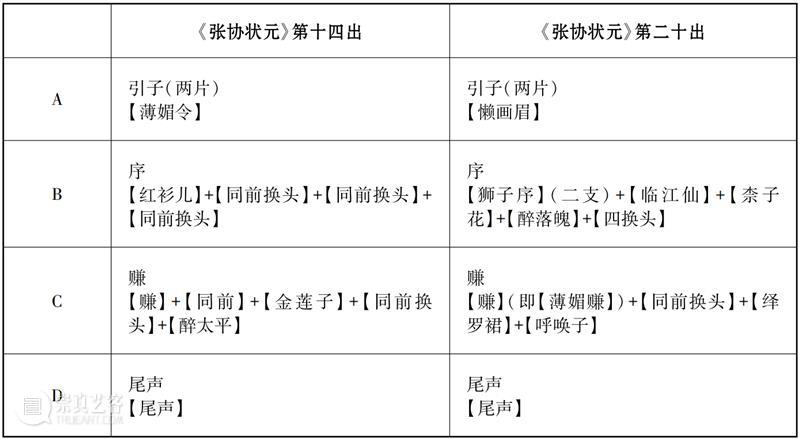

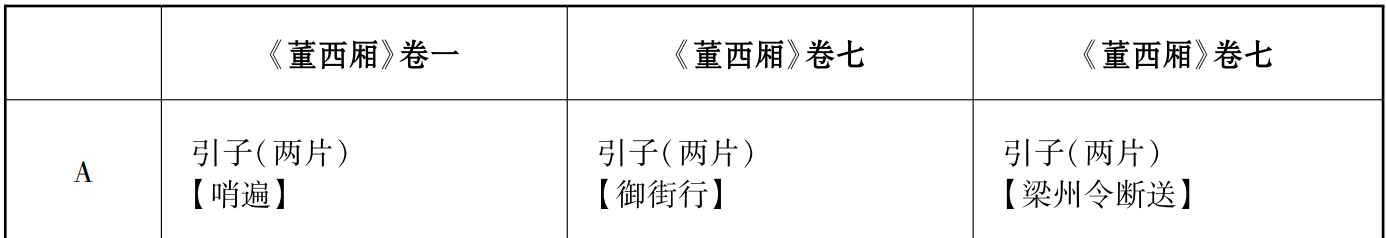

内容摘要:唱赚是南宋初年产生的演唱艺术,自身具备独特的伴奏乐队、曲式结构、节奏组合以及曲调来源与声乐美学。它吸收宋教坊乐部的鼓板乐队,形成与声乐相结合的伴奏演唱定例。文献所见唱赚为张五牛创制的记载,不仅指出【赚】这一个曲牌的出现,更指出唱赚是由“引子+序+赚+煞尾”四个乐段组成的大型曲式。在四乐段中,仅煞尾的句式和节奏相对固定,其余三个乐段均留有节奏极为自由的部分。至于唱赚变为覆赚,或受到北方诸宫调的影响,其叙事功能因之增强。而唱赚艺人又将字音析分为不同类别,使宋元音韵学成果渗透到俗曲演唱中,从而造就雅俗共赏的艺术特征。

关键词:唱赚 鼓板乐队 四乐段曲式 自由节奏 字音分析

中图分类号:J80 文献标识码:A

文章编号:0257-943X(2022)03-0013-12

朱夏君,上海戏剧学院戏曲学院副教授,硕士生导师,纽约城市大学访问学者。曾获上海市优秀博士论文,并入选环球时报“希望英才”青年学者。主持并完成国家社科艺术学项目“二十世纪昆曲学研究”、上海市教委项目“近代历史剧批评研究”。著有专著《二十世纪昆曲研究》,论文《论二十世纪昆曲文献学研究的两种典范》《20世纪昆曲唱腔研究三论》《宋金说唱音乐考论》《论汤显祖与北曲》《重述:中国古典戏曲的本体存在》《遗民心绪与道德重构——论陈轼与〈续牡丹亭〉》等。

导 语

一

二

三

四

结语

《戏剧艺术》,上海戏剧学院学报,创刊于1978年。全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊。以繁荣戏剧研究,推进戏剧教育事业为己任,坚持古今中外兼容、场上案头并重,关注戏剧热点问题、鼓励理论创新,力推新人新作,曾以发起“戏剧观”大讨论为学界所瞩目,又以系统译介国外当代戏剧思潮、及时发表戏剧学最新优质研究成果为学林所推重,是国内最重要的戏剧学学术期刊之一,在戏剧研究界享有盛誉。

《戏剧艺术》是一份建立在同行专家匿名评审制基础上的学术期刊。本刊欢迎戏剧理论、批评及相关问题研究的来稿。内容希望有新材料、新观点、新视角,尤其期盼关注当前戏剧实践、学理性强的力作。来稿篇幅在万字左右为宜,力求杜绝种种学术不端现象,务请作者文责自负。所有来稿请参照以下约定,如您稍加注意,则可减轻日后编辑的工作量,亦可避免稿件在编辑与作者之间的反复修改,本刊编辑部工作人员将不胜感激。

本刊实行在线投稿。在线投稿网址:

http://cbqk.sta.edu.cn系本刊唯一投稿通道。

需要特别提醒的是:本刊不接受批量投稿(半年内投稿数量大于1则视为批量投稿),更不可以一稿多投。

本刊审稿时间为3-6月,审稿流程含一审、二审、三审、外审等,最终结果有退稿、录用两种情况,其他皆可理解为正在审理中,敬请耐心等候。如有疑问,可致函杂志公邮theatrearts@163.com,编辑部将在7个工作日内予以回复。

本刊从未以任何形式、任何理由向作者索取版面费、审稿费等费用,若发现类似信息,可视为诈骗行为。本刊已许可中国知网等网站或数据库以数字化方式复制、汇编、发行、传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含相关机构著作权使用费,所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明,本刊将按作者说明处理。

附:《戏剧艺术》稿件格式规范

1.作者简介:姓名及二级工作单位(如,夏晓虹:北京大学中文系)。

2.基金项目:含来源、名称及批准号或项目编号。

3.内容摘要:直接摘录文章中核心语句写成,具有独立性和自足性,篇幅为200-300字。

4.关键词:选取3-5个反映文章最主要内容的术语。

5.注释和参考文献:均采用页下注,每页重新编号。格式如下(参考2020年以来我刊):

(1)注号:用“①、②、③······”。

(2)注项(下列各类参考文献的所有注项不可缺省,请注意各注项后的标点符号不要用错):

① [专著]主要责任者:文献题名,出版地:出版者,出版年,页码。

② [期刊文章]主要责任者:文献题名,刊名,****年第*期。

③ [论文集中的析出文献]析出文献主要责任者:析出文献题名,论文集主要责任者:论文集题名,出版地:出版者,出版年,页码。

④ [报纸文章]主要责任者:文献题名,报纸名,出版日期。

⑤ [外文版著作、期刊、论文集、报纸等]采用芝加哥格式:用原文标注各注项,作者名首字母大写。书名、刊名用斜体。

6.正文中首次出现的新的外来名词和术语、新的作家作品名和人名请附英文原文,并用括号括起。

欢迎关注

制作:史晶

责编:黄静枫

编审:李伟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享