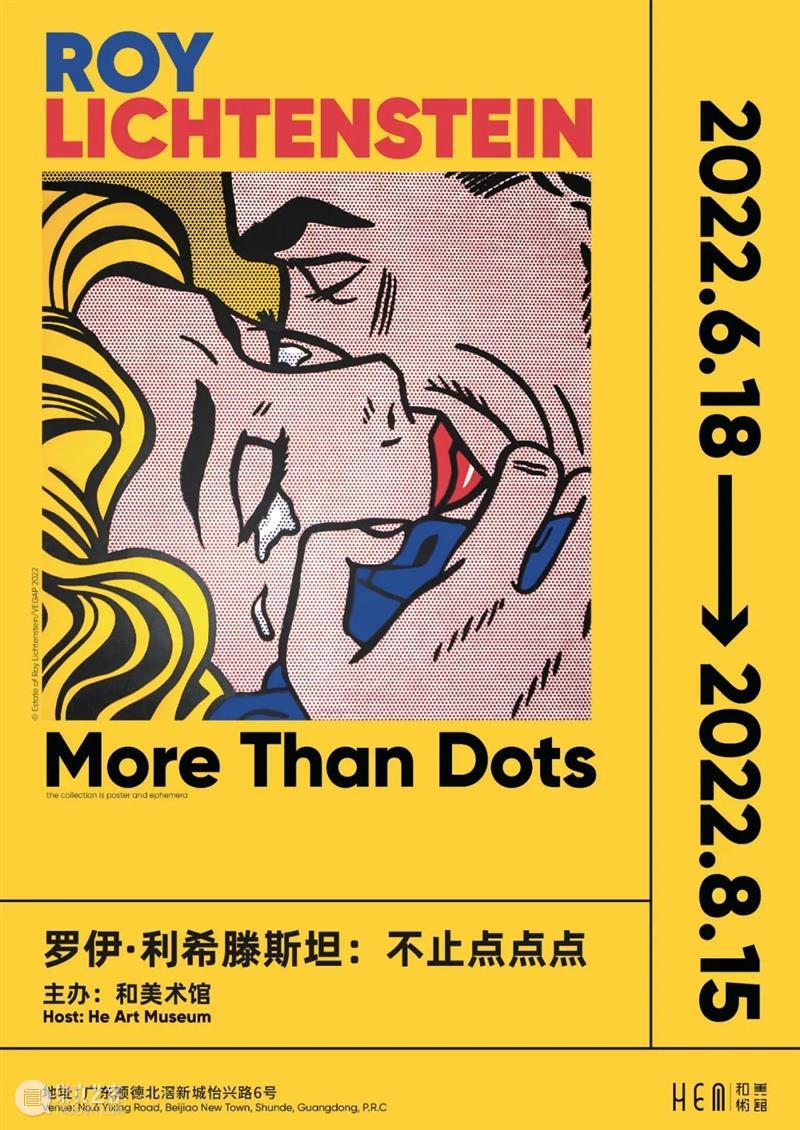

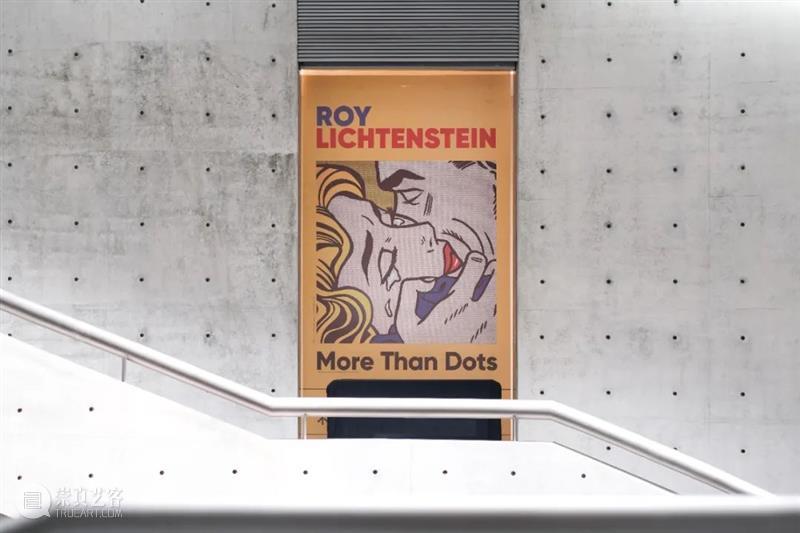

000展览名称:罗伊·利希滕斯坦:不止点点点

展览时间:2022.6.18-2022.8.15

展览地点:顺德 和美术馆

先说一个小故事,是关于安迪·沃霍尔的。

有一次,这位波普大师去纽约的一家画廊里买作品,画廊老板拿出了一幅小画,上面都是用大大小小的圆点绘成的漫画角色。老板问安迪能不能也画些这样风格的作品,安迪笑着摇了摇头,回答道:“我认识一个新泽西的朋友,他也画这种类型,而且画得比我好。”

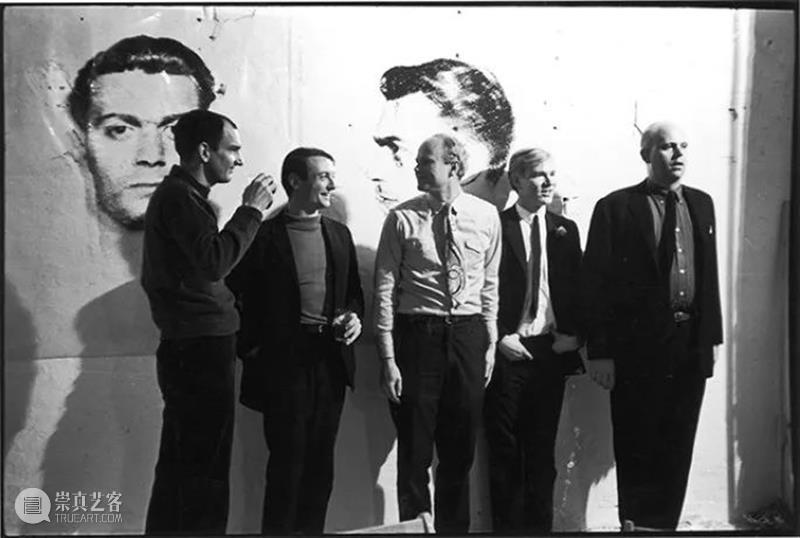

▲ 汤姆·韦塞尔曼、罗伊·利希滕斯坦、詹姆斯·罗森奎斯特、安迪·沃霍尔和克莱斯·奥尔登堡在沃霍尔家阁楼上,纽约,1964,摄影:Fred W. Mcdarrah.

▲ 草间弥生 《南瓜》 1997

喜欢看漫画的御宅族也许会说,那不就是用来表现阴影的网点吗?追逐潮流的年轻人也许会惊叹,草间弥生的密恐点画好像也是这样!而熟悉当代艺术的爱好者,则会立刻想到那个与安迪·沃霍尔齐名的时代骄子——美国波普艺术大师罗伊·利希滕斯坦。

上面说的那个故事里,安迪所提到的朋友也正是他。

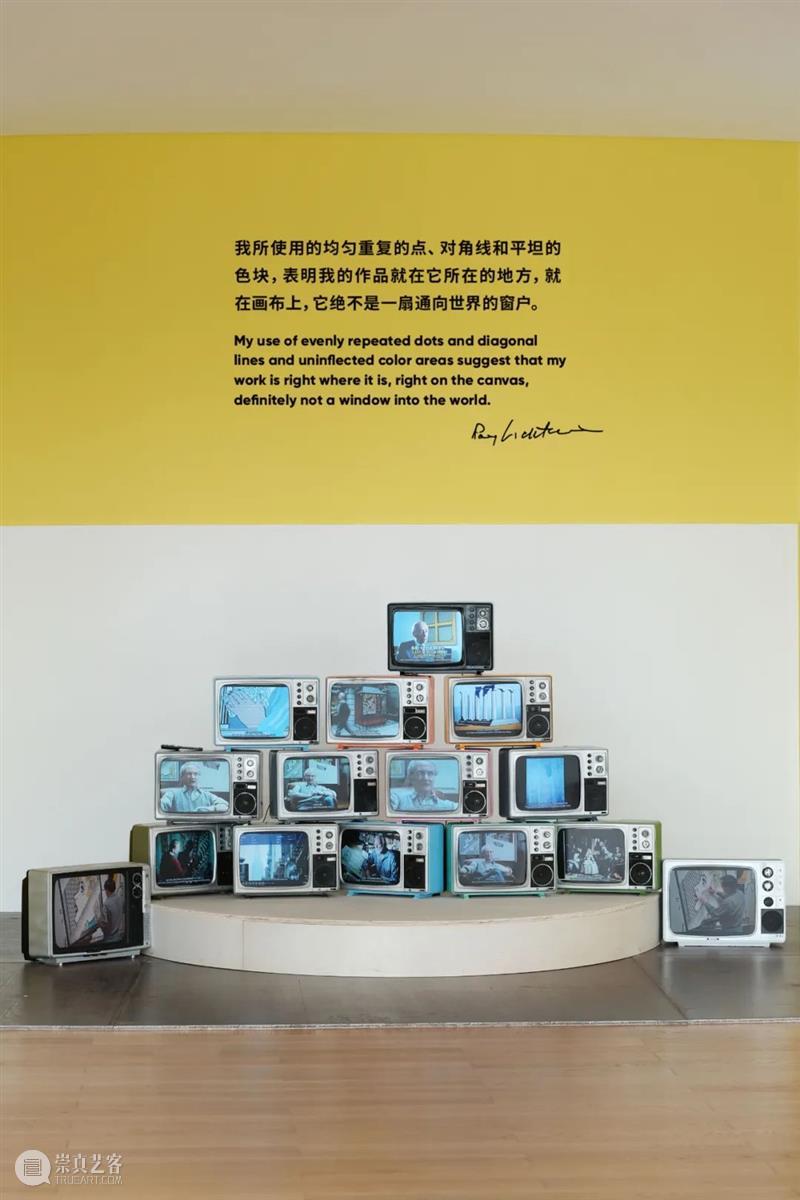

▲「罗伊·利希滕斯坦:不止点点点」展览现场,和美术馆,2022 © 和美术馆

一切的开端

1961 年的一天,38岁的罗伊·利希滕斯坦带着他的版画出现在纽约的一家画廊,这是他职业生涯的首次个展。此时的利希滕斯坦应该不会知道,过不了多久,他的名字将与波普艺术一道成为艺术世界新的焦点,也让陈旧的艺术史翻篇。六十年后的今天,我们仍会提起他。

第二次世界大战后,世界正在经历一场激烈的变迁,宏大价值分崩离析;电视与广告无限繁殖带来图像的爆炸性溢出;文化产业指数型增长;商品拜物教不断冲击着固有社会伦理。

与此同时,艺术史内部也即将迎来前所未有的变革:五十年代主流的抽象表现主义将现代主义叙事推向顶点,同时也宣布了它的危机,因为幻觉主义与精英主义在六十年代审美民主化的潮流中已失去权威性的说服力,属于崭新时代的艺术呼之欲出。

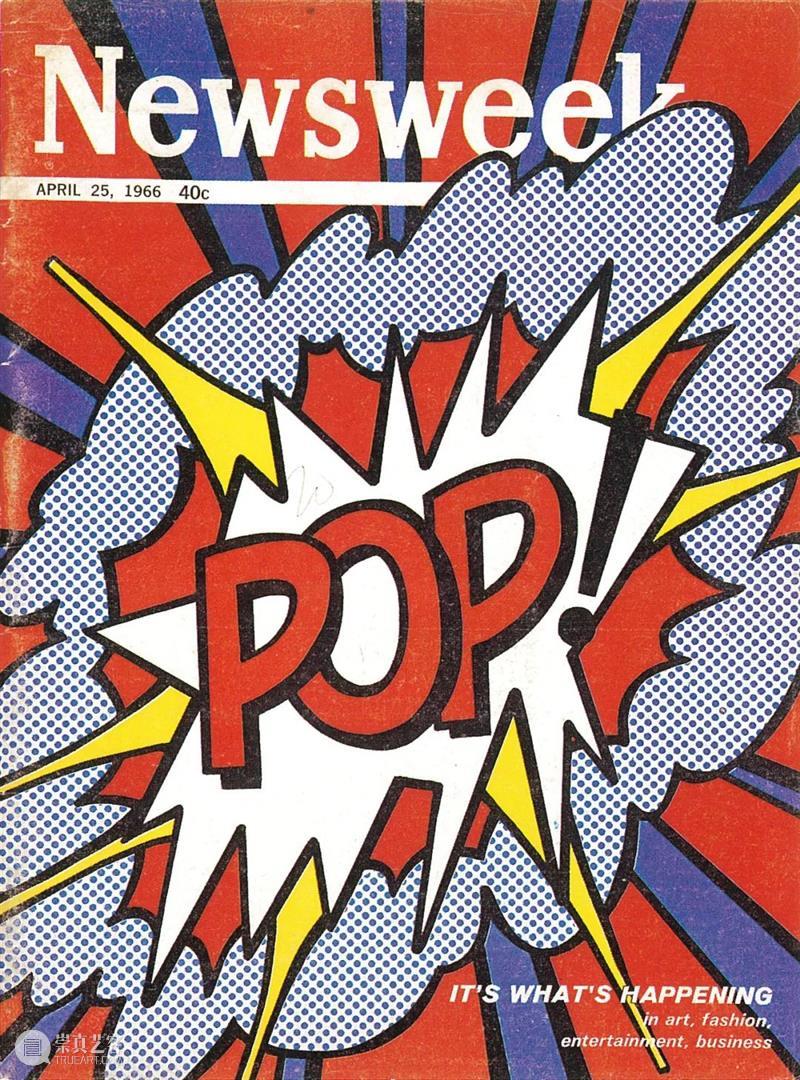

▲ 罗伊·利希滕斯坦 《流行!》(新闻周刊封面插图) 27×21 cm 平版胶印版画 1966 © Estate of Roy Lichtenstein/VEGAP 2022

那便是波普艺术。

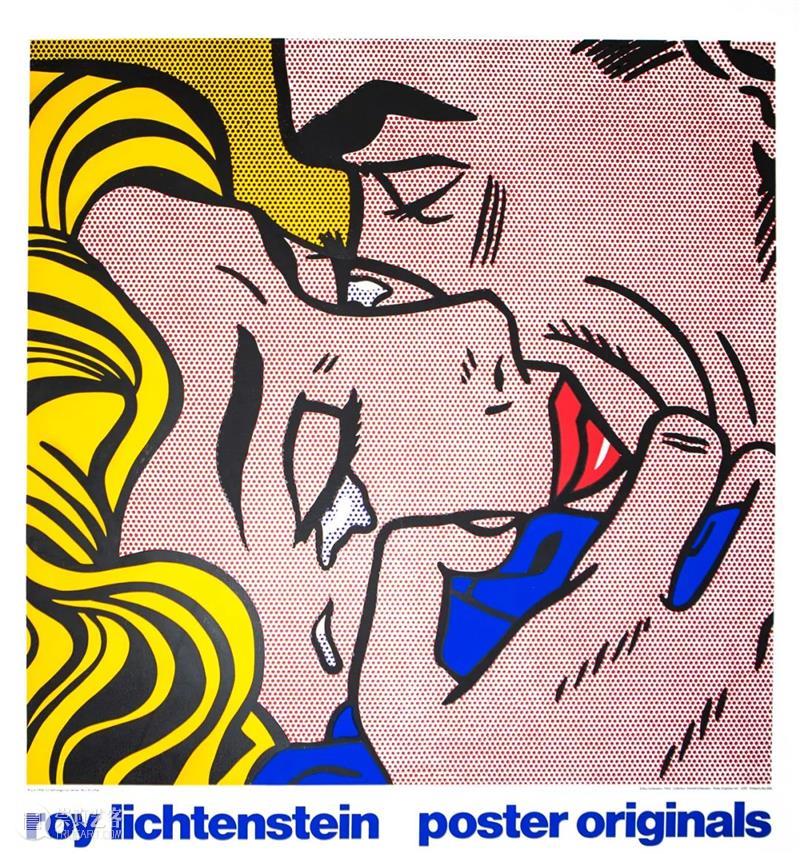

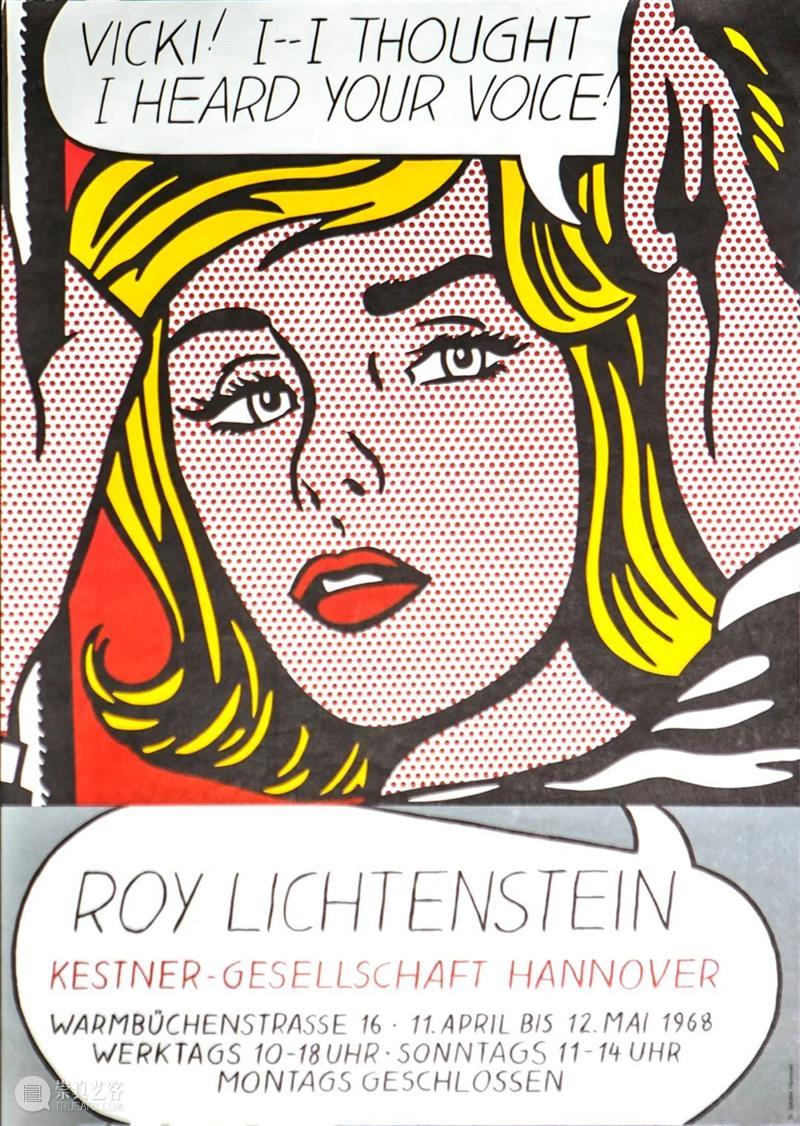

罗伊·利希滕斯坦正是此次运动的旗手之一,这位与安迪·沃霍尔并称为“波普艺术之父”的艺术家,最早通过以“本戴点”模仿漫画绘制而扬名,随后又将视野延伸到对图像与艺术史本身的反思中。

尽管这种基于模仿的创作手法在早期饱受争议,但历史最终确证了他作品的价值:作为商品与复制时代的平整切面而存在。

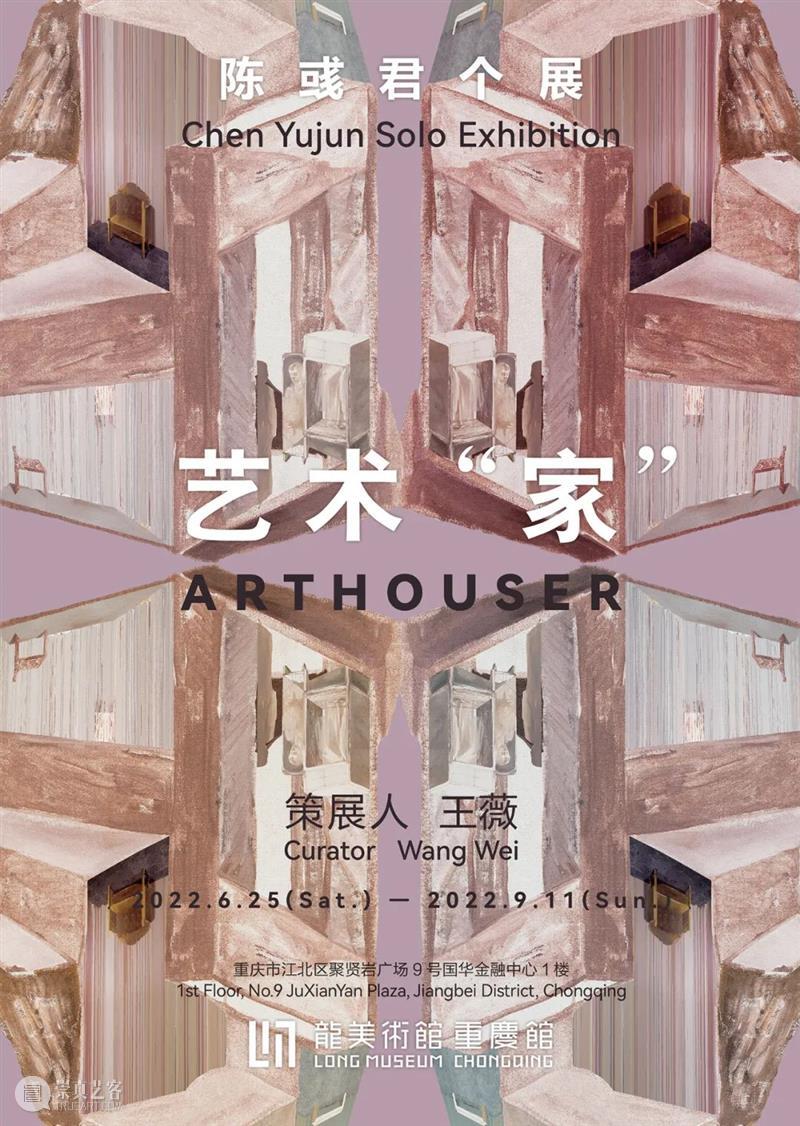

当下正在和美术馆举办的本次展览是利希滕斯坦在中国的首个大型展览。展览分为三个单元,探索利希滕斯坦的创作之于现当代社会史与图象史的意义,并涵盖安迪·沃霍尔等在艺术史中举足轻重的艺术家作品及历史资料。

从利希滕斯坦出发,我们得以探索波普,探索我们正在经历、也正在过去的时代。

▲ 作品《萨尔茨堡音乐节》(左)与《埃迪-双联画》(右)于「罗伊·利希滕斯坦:不止点点点」展览现场,和美术馆,2022,摄影:刘相利 © 和美术馆

用漫画来打赌

谈起波普艺术,首先想到的便是它的无限复制与拼接性,它试图通过模仿而揭示社会整体的运行逻辑。

▲ 《诗歌项目研讨会海报》,罗伊·利希滕斯坦,丝网印版画,111.7 x 78.7 cm,1988,展览现场

然而,对于波普艺术而言,这同时也是一把双刃剑:

这些矛盾的波动构筑了波普艺术最长久的争议,也实现了它最为关键的意义,即将艺术从纯粹的审美活动中抽离出来,并在思辨领域发生作用,从而彻底地拉开了当代艺术的帷幕。

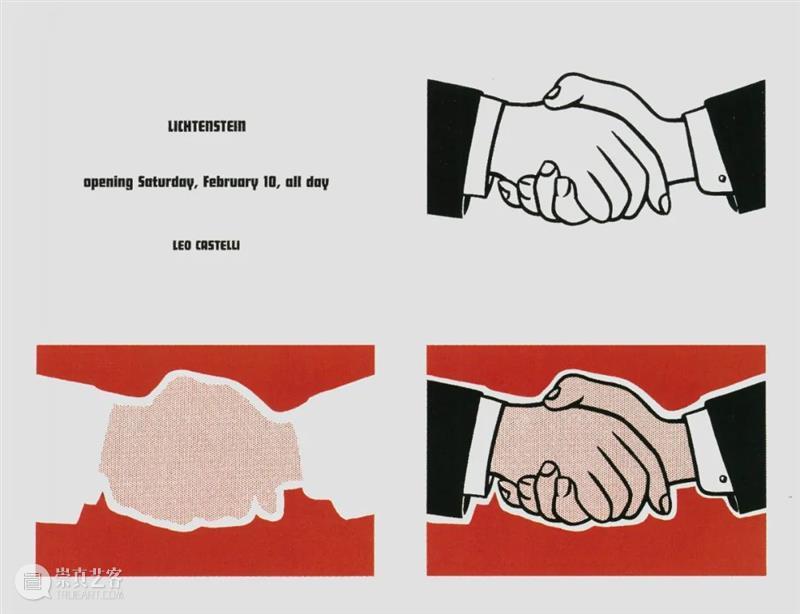

▲ 罗伊·利希滕斯坦 《握手海报/卡斯特里握手海报》 43.2×55.9 cm 平版胶印版画1962 © Estate of Roy Lichtenstein/VEGAP 2022

而对于利希滕斯坦来说,他的波普艺术创作之路就和他的风格一样,带点好笑,带点夸张。

20世纪50年代期间,利希滕斯坦初次尝试制作版画,收集自然艺术品和流行文化中的图像。这一时期的代表作就是他的《十元纸钞平版画》(Ten Dollar Bill lithograph)。与此同时,他也在商业平面设计和广告方面从事各种工作。

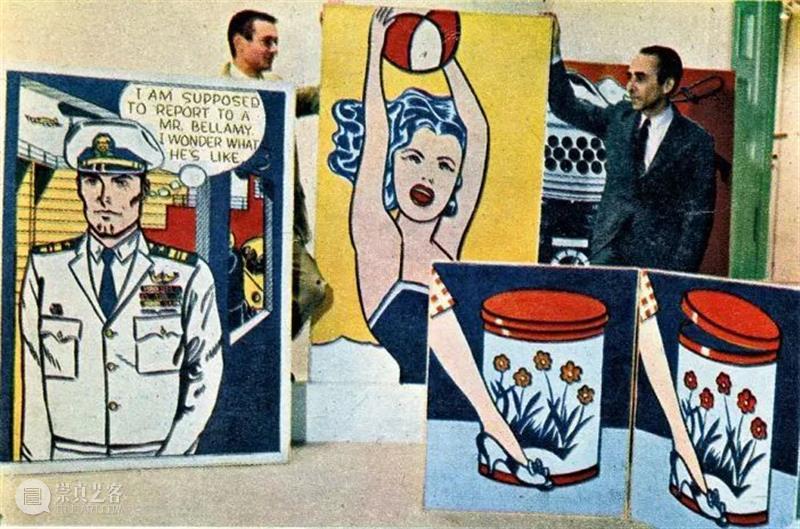

有一天,他的儿子递给他一本名叫《失而复得的唐老鸭》(Donald Duck Lost and Found)的书,并向他挑战道:“我敢打赌,你不能画得像书里那么好。”于是在这场与儿子的对决中,利希滕斯坦不经意间走进了连环漫画领域。

▲《失而复得的唐老鸭》内页

利希滕斯坦的作品,初看之下好像和一般漫画没什么区别,实际上它也确实是对既有卡通人物的“复制”。

就像安迪·沃霍尔对罐头、盒子和玛丽莲·梦露的挪用一样,他则是用“剽窃”了漫画技法中的本戴点,并辅之以商业印刷,将漫画人物带到了波普艺术的舞台之上。

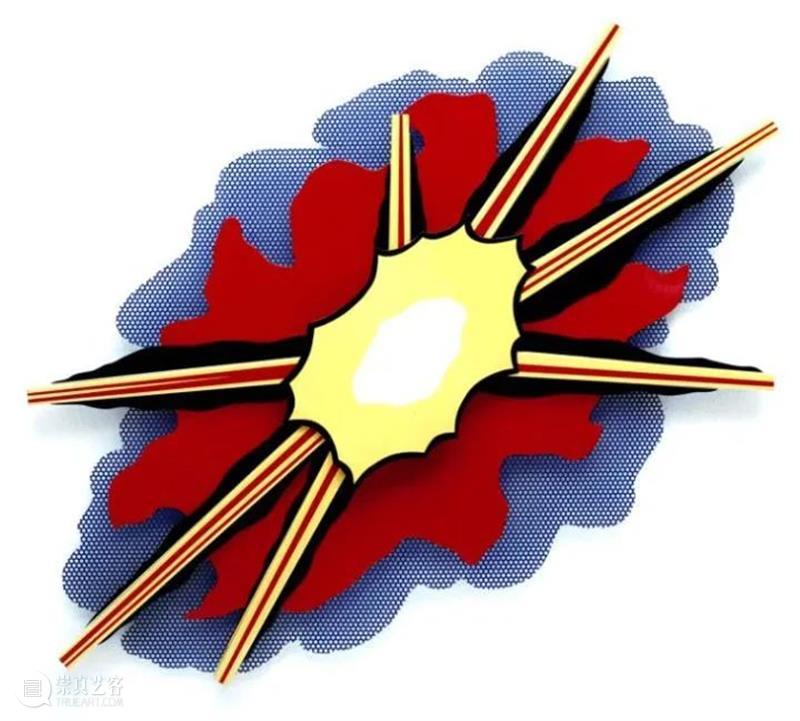

▲ 罗伊·利希滕斯坦的漫画波普作品

在六十年代早期,他开始模仿漫画进行创作,在之后又将新的艺术语言应用到各类文娱、公益与商业活动中。他的创作既讽刺与戏谑了商品社会,又在不自觉中与其融入一道。只是,利希滕斯坦本人却对此有着更开明的态度:

波普艺术在图像学上深刻的变革在于,它构建“表面无深度”的绘画平面,使得艺术摆脱了图像的整一性、深度性与幻觉性,并在新的内容与形式上反射出现实的倒影:

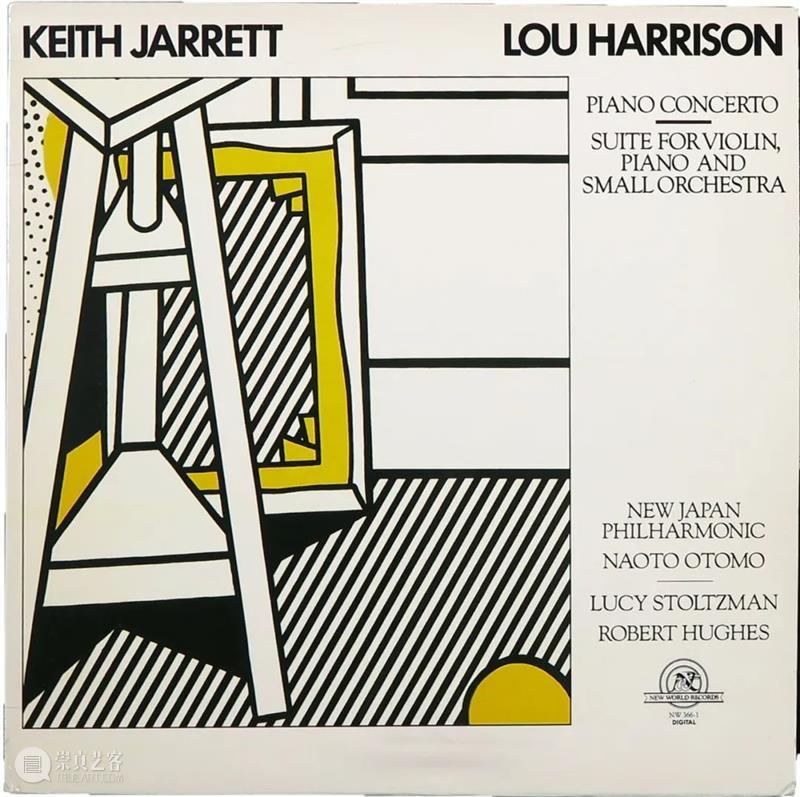

▲ 罗伊·利希滕斯坦 & 鲍勃·德夫林 《凯斯·贾瑞特和卢·哈里森》 33×33 cm 平版胶印版画 1997 © Estate of Roy Lichtenstein/VEGAP 2022

在早期的尝试之后,利希滕斯坦也力图将艺术史中的经典图像演化为更切近时代的表达。

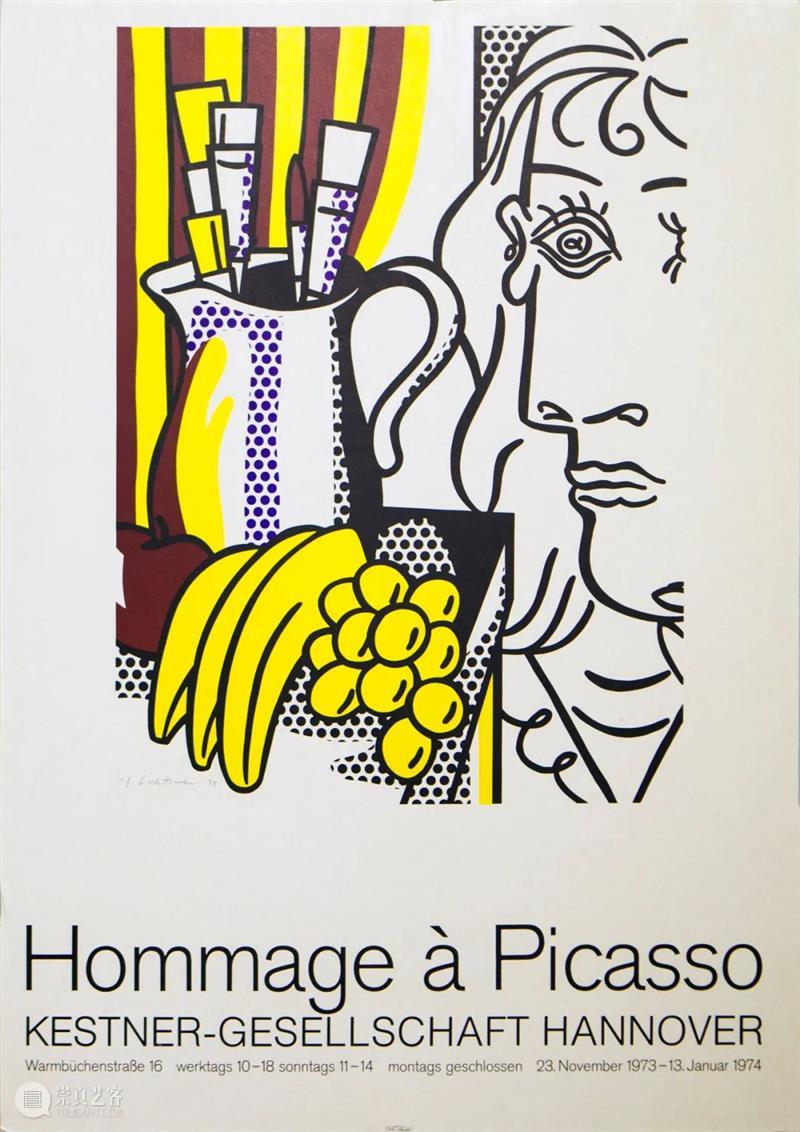

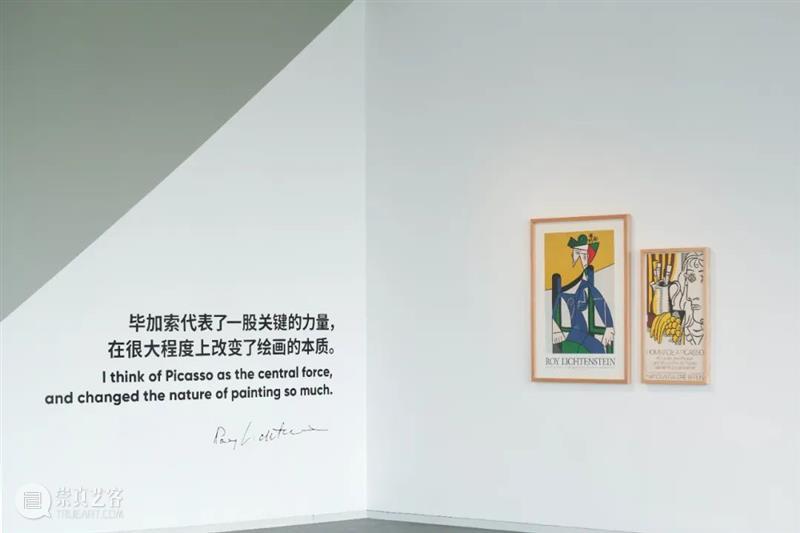

一方面,他模仿并改写了包括彼埃·蒙德里安、巴勃罗·毕加索、文森特·梵高、亨利·马蒂斯、卡洛·卡拉、杰克逊·波洛克等现代主义大师的经典意象。

▲ 作品《马克思收藏展》(左)与《致敬毕加索》(右)于「罗伊·利希滕斯坦:不止点点点」展览现场,和美术馆,2022,摄影:刘相利 © 和美术馆

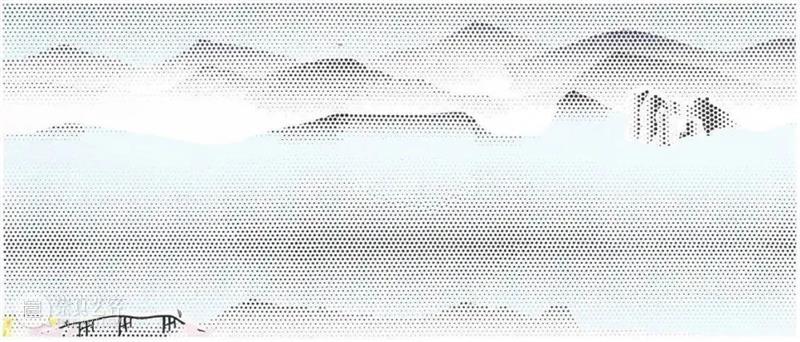

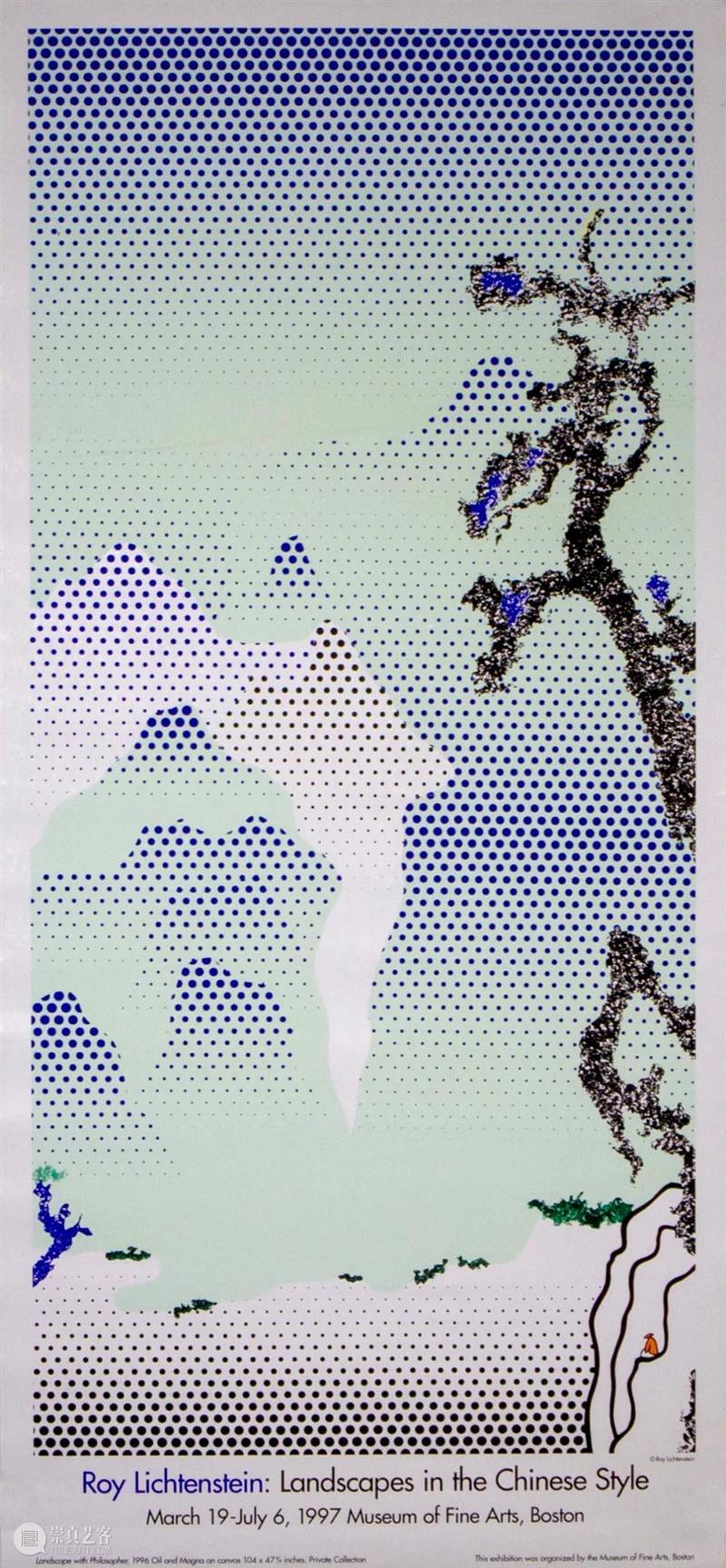

不仅如此,他还在1996年前后创作了一批中国式网点山水画,并用机械化的“本戴点”再现其外观。通过这种模仿,观众在远处与近处会看到不同的景致:极具深度的山水意象隐藏在机械化的网点排列当中。

▲ 罗伊·利希滕斯坦 《远景与桥(草稿)》 石墨及彩色铅笔、书纸 1996

以这种方式,利希滕斯坦挑战了传统绘画中的幻觉主义,批判当时西方社会关于异域文化的浅层想象。

▲ 左起:《中式风景》,罗伊·利希滕斯坦,平板胶印版画,124.4 x 53.3 cm, 1997;《中式风景》,罗伊·利希滕斯坦,平板胶印版画,124.4 x 53.3 cm, 1996,展览现场

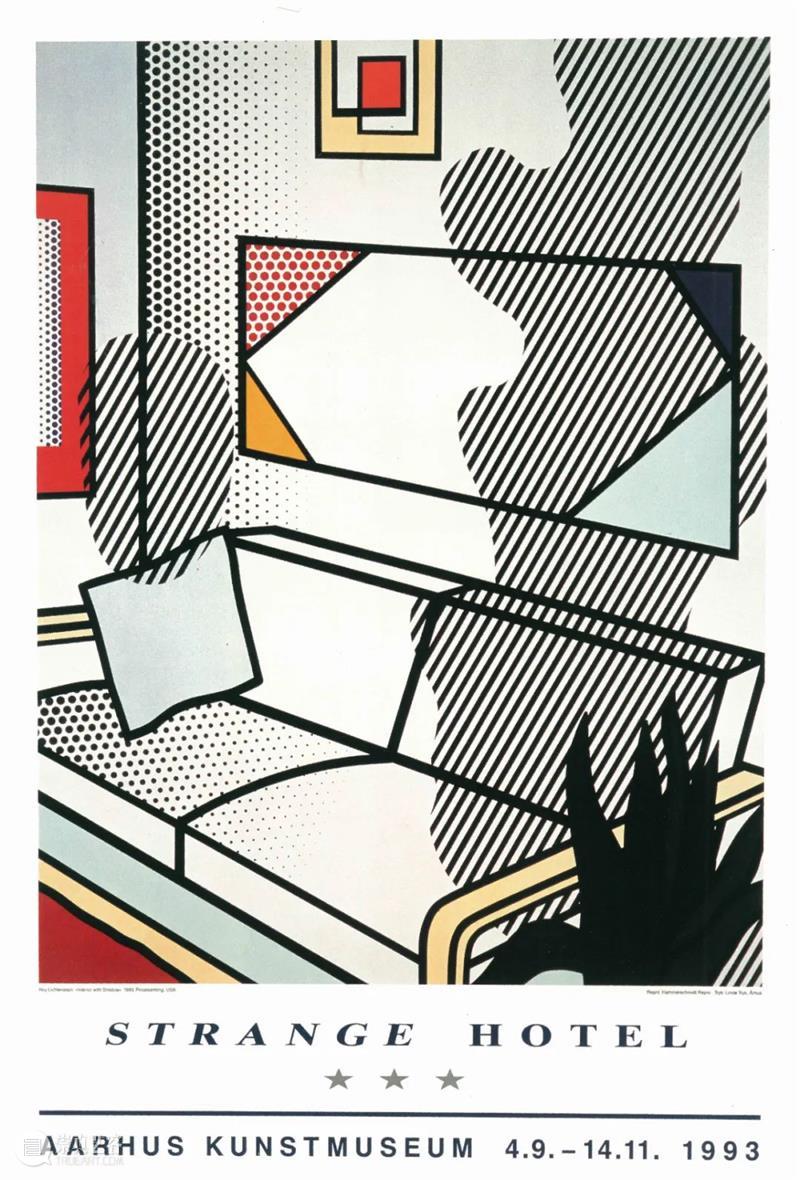

另一方面,他将“静物”与“风景”等艺术史上经久不衰的主题重新编码,并创作了著名的“镜子”主题。

在利希滕斯坦的作品中,镜子不仅展现着时间的流逝或主体的反身性关照,还持续地将其自身作为“物”的图解与投射暴露出来,以此挑战着图像的固有符号学意义。

▲ 作品《镜子》于「罗伊·利希滕斯坦:不止点点点」展览现场,和美术馆,2022,摄影:刘相利 © 和美术馆

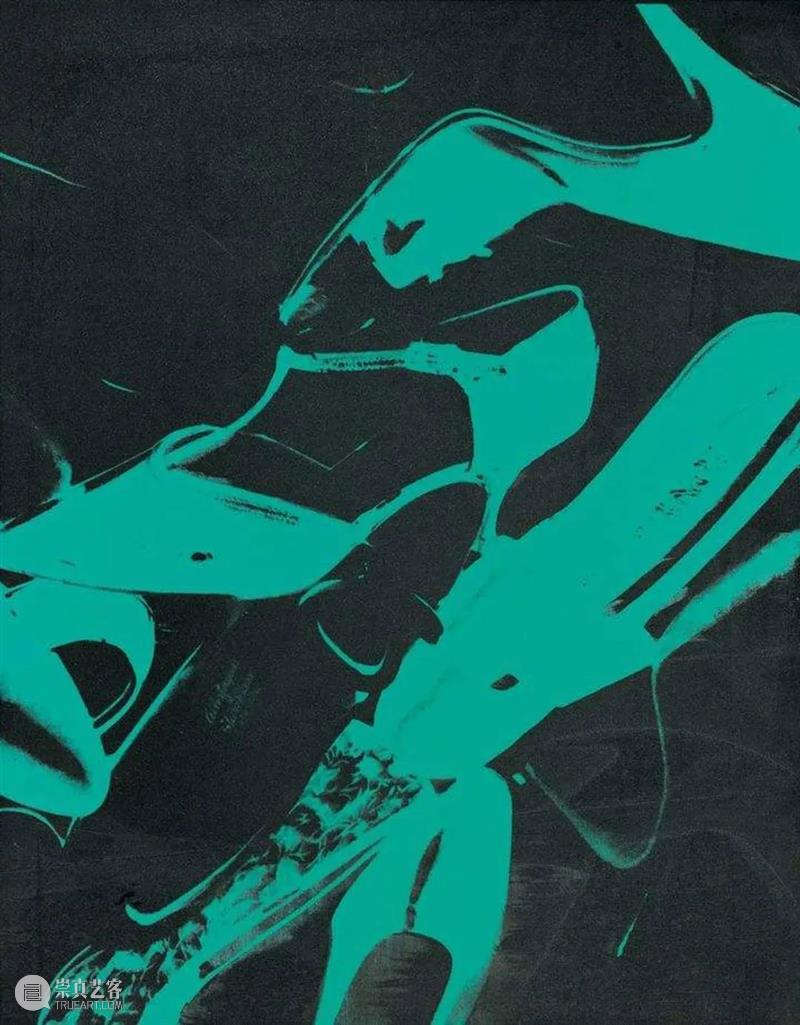

在这一单元里,利希滕斯坦被置于波普艺术的浪潮中进行探讨,同时展出同时代其他艺术家,特别是安迪·沃霍尔的创作以及他们的合作设计。

安迪·沃霍尔与利希滕斯坦都是波普艺术的带头人,他们虽然都关注商业文化,但在主题和风格上各不相同。他们既是竞争对手又是好友,沃霍尔喜爱利希滕斯坦色彩明亮的连环画风格,还曾将利希滕斯坦的照片制作成作品,二人还互相收藏彼此的作品。

▲ 安迪·沃霍尔作品《钻石粉鞋》于「罗伊·利希滕斯坦:不止点点点」展览现场,和美术馆,2022,摄影:刘相利 © 和美术馆

在全面了解利希滕斯坦的同时,我们将进一步理解波普艺术是如何作为一股不可抗拒的潮流、在六十年前重塑人类对于艺术与世界的感知。

▲「罗伊·利希滕斯坦:不止点点点」展览现场,和美术馆,2022,摄影:刘相利 © 和美术馆

_关于和美术馆

和美术馆(HEM)位于广东顺德,是由家族发起、安藤忠雄设计的非营利民营美术馆。HEM 关注从近代文化艺术思潮到国际视野下的当代艺术进程,通过为公众呈现独具魅力的展览和多元开放的文化活动,希望凭借自身的独特性,建立起传播的枢纽,挖掘跨文化的多元价值。

经典回顾

And More

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享