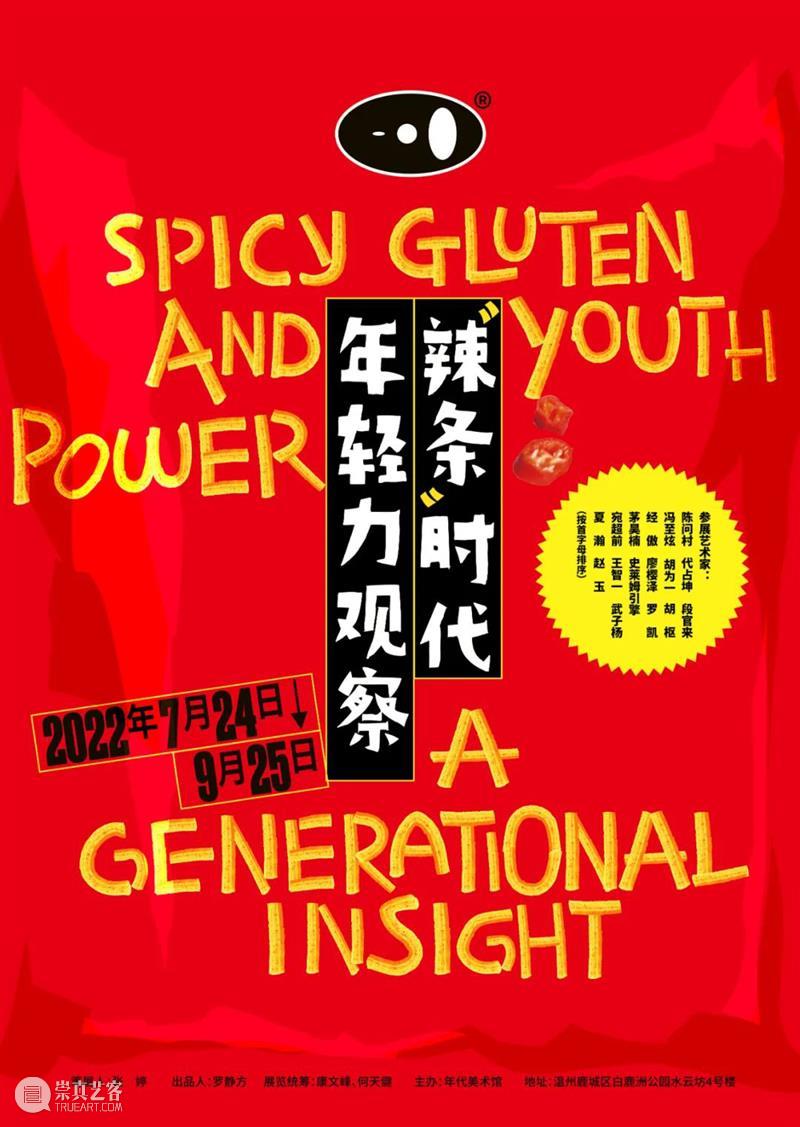

展览前言 | Exhibition Foreword

2007年5月28日,一场名为“果冻时代”①的艺术展览在上海美术馆②开幕。对标上世纪80年代出生的艺术家群体,“果冻”透明和暧昧的意象伴随着日美卡通片的盛行,用“童年滋味”咀嚼出属于中国第一代独生子女的生活。

像是一次主动预谋的“续写”行为,“辣条时代”以看似挪用十五年前的逻辑策略,开启了一个同样关注代际的展览。展览的探针锁定1990年代出生,成长于新千年,并活跃在当下的生态群体,测试属于这个群体的人生轨迹。

随着90年代末“辣条”生产线的开发,产能规模的扩大和低廉的价格迅速俘获了当时正处于小学和中学阶段的“90后”。在彼时的市场经济浪潮中,这批孩子的时代属性和身份符号还相对单薄,而这个迅速火爆的街头零食则精准靶向了他们的生长脉点。面对食物,人类味蕾的探究本能会将味觉信号传递至大脑,并酝酿出一种情绪;而这种情绪既勾连生活现实,也投射人格身份和哲学伦理。

在“辣条”那透润的红油当中,很可能暗含着一种青春个体对于辣度成瘾的隐秘追求,一种探险般的刺激感受和身处机遇与困境之间的热烈想象,一种漠视陈规和西西弗斯式的无悔姿态。所以,无论是架上绘画还是影像、装置、游戏或者文本等等综合媒介,“90后”艺术内容生产的目的和意义更依托在一种注重精神性的自我景观和独立性的创作特权当中。

“90后”艺术家大多数成长于都市环境,相对优渥的家庭条件让他们直接甩脱渗透在前辈作品中厚重的田野叙事和家国情怀,转而投向日常的身体消费和周遭的社会思考。因为不甘追随前人的艺术流变和市场的收藏风向,他们并不介意和传统认知发生对立;去集体主义的成长语境也让“90后”创作者较少“抱团”或经营“圈层文化”,而往往用“孤狼”的姿态闯荡世界和感知生活。他们习惯用自治的生活方式糅合艺术创作,追求主观意识的表达和独立个性的释放。

数字的原野

破碎的旅行

结语

我们常常在公共媒体当中看到“90后”被恍然大悟地列入了“不再年轻”的那一个阵列。但如若各位悉心地去观察这个艺术家群体,会看见他们当然还属于热火朝天的“年轻”,只是不再懵懂而已。生长于网络世界和国际社会而收藏的从容视野,不断体现在他们对于艺术创作语法的熟练表达和社会叙事语境的有效转换上,就像货架上排列整齐、品类丰富,塑料真空包装上闪烁着光彩的金红色“辣条”家族,足以用“回忆杀”的力量集体堆叠起属于整个“90”代际的年轻力量。

参展艺术家

陈问村 | Chen Wencun

▲ 陈问村,《有符号的纸》,平面印刷,丝网印刷、纸本,尺寸可变,2018年

代占坤 | Dai Zhankun

段官来 | Duan Guanlai

1994年出生于云南,2017年毕业于中国美术学院跨媒体学院实验艺术系,2021年毕业于中国美术学院跨媒体学院空间多媒体艺术创作与理论研究专业方向。本科毕业后一直着力于装置作品的创作,作品属于“精致”的创作类型, 不从宏大的体量着手,也不讲究复杂的技术关联和繁琐的逻辑组合,更喜欢思考物与物之间相互之间微妙的关系,试图挖掘装置语言中的视觉和文本背后的相互关联,作品意图用细节语言和简单的有效的机械动力来打动观者,创作更多喜欢讨论的是关于人的感官和欲望间的问题,现成物的符号化配合着打磨制作的物件,尝试找到物和物的逻辑关系,开创想象力。

▲ 段官来,《尖锐恐惧症》(局部),装置,树脂、刀片、镜面不锈钢、电机、金属等,242×30×30 厘米,2022年

冯至炫 | Feng Zhixuan

1993年出生于浙江温州。2015年毕业于中国美术学院公共艺术系。2018年毕业于英国皇家艺术学院雕塑系。

多元的生活与艺术经历不断地给予冯至炫灵感,他的作品通过非虚构的材料层次引起文化共振,使用日常肌理中的隐藏物料进行造史行动。文化元素从高度个性化的材料形态中透露出来,在历史和即兴的叙事中转换,创造出超越单一时期和具体位置的游牧群岛文明。他的雕塑装置总是表现出一种张力,将神话、装潢、探险及太空想象等元素动态融合,材料对他来说是文化的粘合剂,也是对抗过的结果。

他的每件作品都充满对当代城市环境与非人性化生产“抵抗”的痕迹,在游牧的创作与展览过程中,不断创造纵向体验的自主结构,在热工业废墟中拾遗的过程中培养人类纪想象的生态系统。

▲ 冯至炫,《沐浴在幸福之中》,装置,综合材料,2019年

胡为一 | Hu Weiyi

1990年出生于中国上海,现工作生活于上海的年轻当代艺术家,2016年毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院获硕士学位。胡为一善于结合多种媒介进行创作,尤其以摄影、影像、装置为主要表达。他的工作充满对未知的探索,对生命中那些忧伤的把握,以及对自然和身体伤害的好奇。他将自己生活的城市空间作为创作的主体,并以独特的视角切入社会文化发展内核,从平面化的身体感官走向更加立体的深度社会讨论当中。

胡为一的作品曾多次在国内外公共机构展出并被收藏,包括苏黎世Helmhaus美术馆、北京尤伦斯当代艺术中心、上海当代艺术博物馆、余德耀美术馆、龙美术馆、昊美术馆、广州时代美术馆、浙江美术馆、香港艺术中心等。胡为一于2014年荣获第二届三亚艺术季华宇青年奖。

胡枢 | Hu Shu

出生于1990年,现工作生活于昆明,本科毕业于四川美术学院,硕士毕业于巴黎国立高等美术学院,作品主要为架上绘画,试图以绘画这种古老的方法来消解数字化时代图像泛滥所带来的心灵焦虑,大多描绘无人的风景,废墟和遗迹。

▲ 胡枢,《逃城-城市遗址》,绘画,木板、丙烯、墨水,50×40 厘米,2019年

经傲 | Jing Ao

出生于1993年,现工作生活于北京,2017年毕业于伦敦大学金史密斯学院获文学学士,2019年MA毕业于皇家艺术学院当代艺术实践-公共领域。经傲的个人创作主要围绕声音展开。在探索不同声音的过程中, 一系列采用不同的质材和全新的艺术样式的雕塑、行为、影像作为发声材料,在不同环境中应时而生。进而,在非二元对立的语境中,探索“物质”与“非物质”、“意识”与“无意识”之间的暧昧关系。

近期展览包括“遇见•预见”,中国当代艺术藏家推荐展(博乐德艺术中心博物馆展厅,北京,2022),“一双”(群展, 蜂巢艺术中心, 北京 ,2021),“黎明牧场与音乐厅”(群展,LPS广州文化在地中心,2021),“共代谢”(群展,Mao Space,上海,2021),“当且仅当,狂风卷起巨浪”(群展,阿那亚,秦皇岛,2021),“世袭领地”(群展,宝龙美术馆,上海,2020),“梭音”(Common Place,北京,2020),“英国皇家艺术学院毕业展”(伦敦,2019),“Asian Art Activism”(亚洲艺术活动中心,伦敦,2018),“利物浦双年展”(利物浦,英国,2018),“金史密斯毕业展”(伦敦,2017),“Parade Art Prize”(群展,伦敦,2015),“艾未未个展-special event”(伦敦,RA英国皇家艺术院)。

▲ 经傲,《无题》, 雕塑,木板、泥、羊皮、铁,94.5×26.5×4.5 厘米,2021年

▲ 经傲,《无题》, 雕塑,木板、泥、羊皮、铁,94.5×26.5×4.5 厘米,2021年

廖樱泽 | Liao Yingze

1991年出生于深圳,艺术工作者和車禮司空间主理人,擅长绘画、雕塑、装置及行为现场。旅居意大利、法国近十年,意大利博洛尼亚美术学院视觉艺术学士和硕士。2021年参与阿那亚戏剧节;参与昆明第九届“在云上”国际现场艺术节、成都第九届“upon”向上现场艺术节;2013年曾以表演者身份于意大利Ateliers艺术剧院工作两年,2013年至2019年作品演出于Santarcangelo戏剧节、罗马Angelo mai altrove occupato剧场、都灵Teatro a corte剧院、博洛尼亚Mambo美术馆和Museo della resistenza博物馆等机构。

▲ 廖樱泽,《xp-442系列:live art》,影像视频, 4''04'',2019年

▲ 廖樱泽,《xp-442系列:live art》,影像视频, 4''04'',2019年罗凯 | Luo Kai

1994年生于大理,2020年毕业于上海大学上海美术学院,获硕士学位,目前生活工作于北京和上海。罗凯的工作基于反思自然境遇与大工业城市生活迁移经验,聚焦于当下由宇宙热情衍生出的机器作业对人类感知与身体产生影响,并进化为超越人类、不被集成电路限制的强大有机体。通过具有流动性笔触的大尺幅绘画展现机械文明丰富谱系与内在生命力的极限。

作品曾在亚洲当代艺术空间、多伦现代美术馆、油罐艺术中心、西岸艺术与设计博览会、西岸艺术与设计创新未来教育博览会、南京国际艺术博览会等机构及博览会展出。

茅昊楠 | Mao Haonan

1990年生于江苏南通,现工作生活于上海。2013年毕业于四川美术学院,油画系;2018年毕业于法国南特高等美术学院,现实的形式方向(影像), 获硕士学位并获得评委会嘉奖。2019年获得第23届捷克依赫拉瓦国际纪录片电影节最佳实验纪录片奖。

茅昊楠的创作是一种对现实认知的虚拟重构。艺术家将实践中介于现实和虚拟之间的差别感知作为出发点,以创造3D图像作为表达的基础,通过影像、即时演算模拟器、绘画、雕塑等多种媒介,试图创造一种融合了历史演绎、技术幻想、他者记忆,物质重组等元素的“虚构系统”,表达个人对现实主观性的理解。

▲ 茅昊楠,《无限的游戏》,高清影像, 1'40'',2021年

史莱姆引擎 | Slime Engine

史莱姆引擎(www.slimeengine.com)创立于2017年,现由90后艺术家李汉威、刘树臻、方阳、善良共同运营。史莱姆引擎是一个线上的平台性组织,利用不受时间和空间限制的虚拟世界,开发前所未有的作品创作、展览策划和观展形式。史莱姆引擎善于将艺术集合,并穿插、安置于日常经验之中。他们的创作与策划基于对既有现实的戏仿与重构,以一种整合式的拼贴美学缔造出新的现实,并以此对当下所处世界中的结构与秩序作出批判性反馈。

作品中的参展艺术家从左到右:

羊喘儿,《广告:柔软革命》,影像,15'32'',2020年

李希 《石头、玻璃和许多其他事物》,影像,16'55'',2020年

易承桃 《XXX屹立在大地上》,影像,15'02'',2020年

善良 《baby,2019》&《曼哈顿球》,影像, 13'31'',2019/2020年

谢林佑 《伟大机器二号》,影像,14'26'',2020年

© 史莱姆引擎个展「假日」,没顶画廊,上海,2021年

宛超前 | Wan Chaoqian

1995年出生于河北廊坊,宛超前通过对互联网、视觉文化和生活中碎片式图像的收集与再创作,以呼应艺术史的绘画方法开拓出一片荒诞与悖论兼容的图像地景。抽象与具象、随机与既定、创造与破坏、共情与冷漠、诙谐与严肃在宛超前的作品中发生对撞,以丰富的层次探讨当代社会令人乐此不疲又倦怠无比的控制机制与生存面貌。

近期展览包括“皆大欢喜”(个展,BROWNIE Project,中国上海,2022),“嫁接”(WK Gallery,中国北京,2019),“采菊”(南山社,中国西安,2019),“没展”(喜马拉雅美术馆,中国上海,2018),“Art<100”(King St Studios,英国兰卡斯特,2017),“格拉斯哥艺术学院毕业展”(The Tontine Building,英国格拉斯哥,2017),“Serving Suggestion”(The Glue Factory,英国格拉斯哥,2016),“2 Years Licked”(The Grace and Clarke Fyfe Gallery,英国格拉斯哥,2015)。

出生于1991年,是一名游牧性质的复合型艺术工作者。他曾就读于湖北美术学院设计系和壁画与综合材料绘画系,并同时兼顾研究艺术理论及展览实践。现阶段,他关注色彩与图形在感知层面的象征与暗示,并藉此梳理人的心理与寓体及寓意之间的联觉关系;另一方面,他关注的策划内容是艺术个体的真实际遇以及其创造力发生的根本动机。

王智一的作品曾于国内重要美术馆及机构展出,包括今日美术馆、银川当代美术馆、星汇当代美术馆、时代美术馆、喜马拉雅美术馆、碧云美术馆、多伦现代美术馆、UCCA当代艺术中心、当代唐人艺术中心、蜂巢当代艺术中心及美术文献艺术中心等。

▲ 王智一,《意向 I》, 绘画,布面丙烯,80×80 厘米,2015年

武子杨 | Wu Ziyang

出生于1990年,生活工作于纽约和杭州,现任教于中国美术学院创新设计学院和纽约视觉艺术学院,并为纽约新当代艺术博物馆NEW INC孵化器项目成员。罗德岛设计学院艺术硕士,佛罗伦萨艺术学院艺术学士。

他的视频,增强现实 (AR),人工智能 (AI)模拟和互动视频装置等在国际不同的展览展出,包括包括费城当代艺术博物馆,纽约新美术馆与旗下根茎,沃克艺术中心,罗切斯特艺术中心,SXSW,迪拜艺术博览会,伦敦Annka Kultys画廊,柏林Eigenheim画廊,佛罗伦萨美第奇宫,米兰设计周,北京今日美术馆,成都双年展,北京松美术馆,上海明当代美术馆等。他的近期奖项和驻留包括广东时代美术馆媒介实验室”开物者”驻留;AACYF Top 30 under 30青年精英榜;纽约Residency Unlimited驻留;MacDowell 麦克道威尔基金;阿尔弗雷德大学电子艺术学院驻留;罗伯特·劳申博格艺术基金会ROCI Road to Peace获选者等。

夏瀚 | Xia Han

出生于1993年,工作生活于上海和网络。切尔西艺术学院纯艺术硕士,华东师范大学美术学学士。他是一名关注科技伦理的跨学科艺术家,展开环境,生物,算法,技术发展等对人类权益与伦理关系的探讨。艺术实践以游戏引擎,虚拟现实装置,绘画,录像等作为创作媒介。

他的作品通常构建一个非现实世界或虚拟景观,制造框架与规则,多呈现悲观主义的色彩。作品曾展出于上海当代艺术馆,泰特美术馆,A4美术馆,星汇当代美术馆,西岸艺术中心,油罐艺术中心,宝龙艺术中心,Gerald Moore Gallery,Cospace Gallery等机构。艺术家自营空间 33ml offspace 联合创始人。

赵玉 | Pocono Zhao Yu

1990年生于山西,现生活工作于上海与巴黎。硕士毕业于巴黎美术学院。一个“新来者”,一个“未来的长居者”。她的创作主要致力于将“自文化”转化为“他文化”视角,并置进时空深层框架进行思考,她通过图像、视频、写作及装置等诸多媒介进行转译。

自2001年起任教于中国美术学院。艺术学理论博物馆学研究博士,独立策展人,上海市美术家协会实验与科学艺术委员会委员。张婷长期关注于国际语境下的跨文化生态和当代艺术表达,以及基于地缘关系比较的研究型创作,从事当代艺术策展、项目管理和艺术评论工作。

张婷曾策划“间有小憩—不同世界的时间表达”(上海刘海粟美术馆)、“一以贯之•王智一”(上海金桥碧云美术馆)、“赛博格考古实验室”(德国驻上海总领事馆文教处“歌德开放空间”项目)、“一个寻常的春天”(上海梧桐美术馆)、“自然魔法物语--新格林童话历险记”(设计互联上海DS+空间)、“间有小憩--快闪!”(上海刘海粟美术馆)、“24/24公司”(上海明当代美术馆)、“材料的后果--中挪丹加陶瓷艺术巡展挪威站”(挪威卑尔根车库艺术馆)、“墙,不墙”(武汉合美术馆)、“艺术家不在场,艺术在现场”(吴作人国际美术基金会)、“狂野的心--20世纪60年代起的德国新表现主义艺术展”(中华艺术宫)、“琳琅满天--20世纪下半叶意大利表现性艺术展”(中华艺术宫)、“伸出你的拳头--厄瓜多尔绘画大师奥斯瓦尔多·瓜亚萨明画展”(中华艺术宫)等展览;曾联合策划“几近天堂:错识/亚太地区的闲暇和劳作”“远南之递--来自大洋洲的当代影像艺术”(上海多伦现代美术馆)、“中国直达--新世代青年影像艺术展”(奥克兰艺博会学术项目)、“第四届美术文献展\应力场”(湖北美术馆)、“科隆青年艺术家双年展”(德国科隆)、“来自世界的祝贺--国际美术珍品展”(中华艺术宫)、“阅人--第三届上海国际版画展”(中华艺术宫)等专业展览。

张婷曾获德国歌德学院邀请参加“Hu互Tan探--德中文化管理交流项目”;曾以国际策展人身份获挪威驻沪总领事馆邀请参访奥斯陆开放艺术节;曾以中国策展人身份获德国歌德学院邀请参访卡塞尔文献展和明斯特雕塑项目;曾获挪威驻沪总领事馆项目基金,赴奥斯陆调研挪威当代艺术。为《艺术当代》《典藏》《画刊》《上海艺术评论》《艺术世界》《公共艺术》“艺术中国”、香格纳画廊等艺术媒体和机构撰稿。张婷曾借调任2010年上海世博局活动策划部亚洲片区主管,筹备和管理亚洲参展国官方文化活动。

_关于年代美术馆

年代美术馆,是一家民营美术馆,坐落于温州鹿城区南塘白鹿洲公园。自2015年开馆以来,已经举办了37个大型艺术展览和近500场次的公共教育活动。“年代书写,民间立场”,年代美术馆关注当代艺术,致力于当代艺术的推广与普及,为公众提供一个开放的艺术展示与学习平台,促进艺术与生活,艺术与时尚的融合和知识生产。

经典回顾

And More

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享