展览海报,2022年

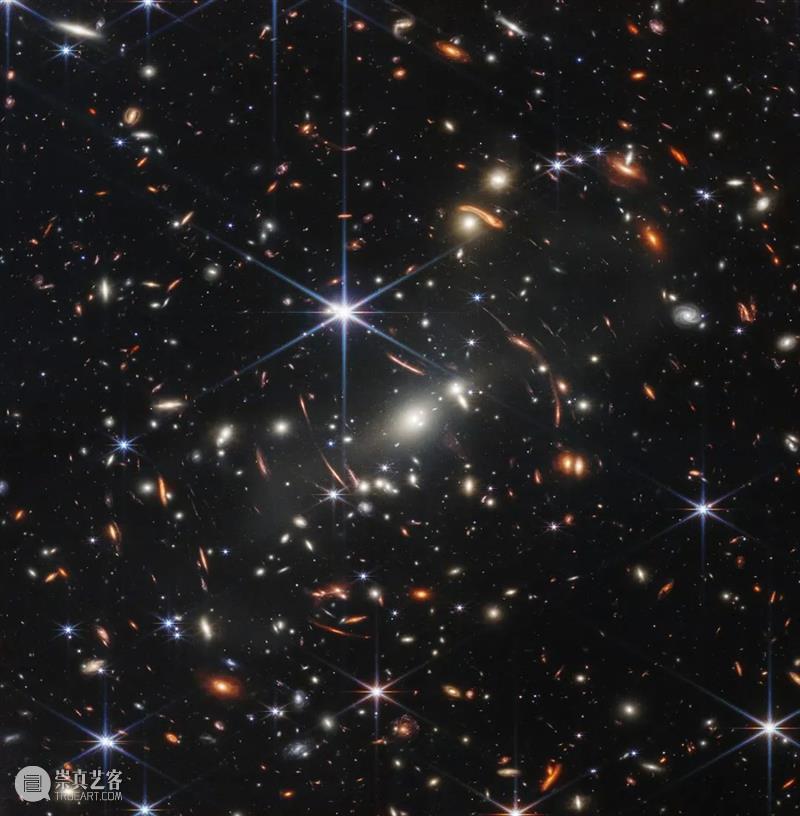

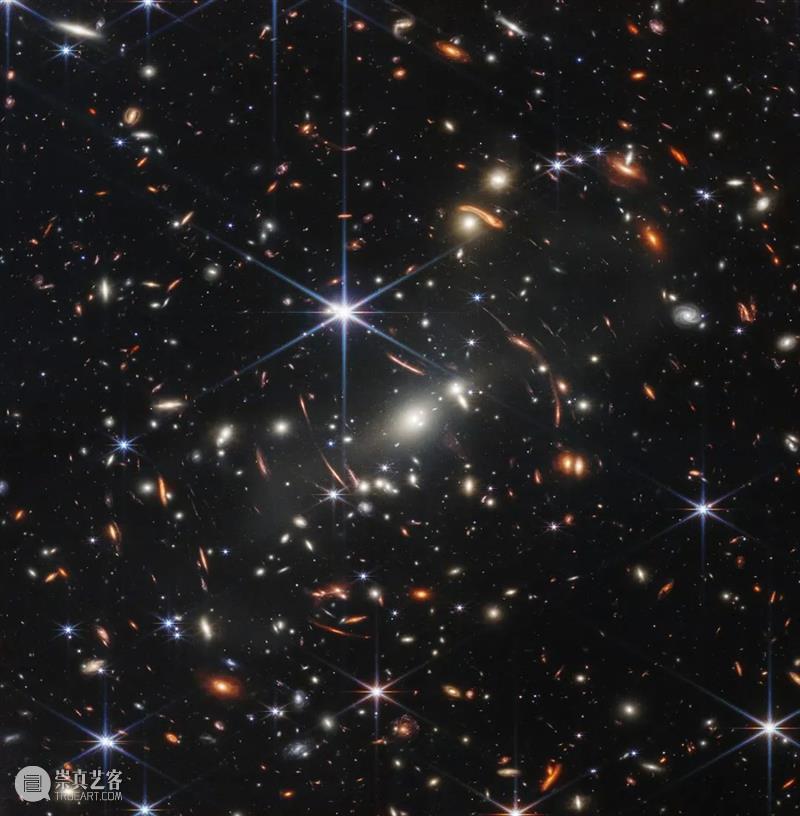

2022年的7月11日詹姆斯·韦伯太空望远镜让我们再一次聚焦头上的深邃星空,来感受那更亘古的事件——即超越135亿光年以前。深空的尽头是时间的起源,也是生命的起源。赫尔曼·黑塞说:“生命之初有神话。”星空之上的神话中有我们丢失的神性,让我们身躯能偶尔有幸蒙受一丝感召,去凝视那遥不可及的故乡。

詹姆斯·韦伯空间望远镜拍摄到的首张深场宇宙红外全彩图像,2022年

詹姆斯·韦伯空间望远镜拍摄到的首张深场宇宙红外全彩图像,2022年

赵尔东,北斗百裂拳首次出现在北斗神拳漫画的第1卷, 第一话 心的呐喊 36页, 2022,20x30cm(数码绘画)

《淮南子·齐俗训》中有言,“夫乘舟而惑者,不知东西,见斗极则寤矣。” 北斗七星无论在古代还是现代,它都是在一个重要的坐标象征。80年代后期有这样一部动漫《北斗神拳》,它元气逼人,心向星空,热血无比。以末日背景下的资源与强权斗争为主线,描写了一个叫健次郎(拳四郎)的,出身在修罗国(上海崇明岛)的北斗神拳古代中国武术传人,在末日废土上寻找被夺走的昔日爱人尤莉亚的故事。主角胸口的七星伤疤是一种痛苦记忆,更是一种永久的坐标。

赵尔东,畜生道,布面丙烯,2022年

赵尔东,《炼气术 - 绿》,3D打印 纸 模型漆, 直径35cm,2022年

北斗百裂拳出自于《北斗神拳》中男主角的著名必杀技,带着北斗百裂拳的短暂挥臂与呐喊,恶人被正义制裁,同时健次郎的拳影也划过时空影响着80、90后的四位艺术家们。他们将观看北斗百裂拳所得到的参悟,以艺术的力量呈现于上海要空间。如艺术家沈凌昊带来的有关“隐秘的伤痛”的场域特定装置作品,他以健次郎胸前的北斗七星伤疤作为图式与灵感,形成不同媒介的全新创作与空间实践。并通过对展厅灯光系统的改造形成一种具有流动性的空间韵律,空间中的光源会有节奏的开关,所有作品中在自然光下隐藏的色彩会在现场黑暗的环境中显现,同时光源又会在刹那间恢复,这种无常的随机性与暴力,隐喻着当下混乱的后疫情世界所牵动的突如其来的“阵痛感”。

《健次郎的故乡-废土》光学摄影装置(亚克力、紫外线灯、数控程序、艺术微喷、电池)40cm x 53cm 2022.

沈凌昊,《与星空的距离》场域特定装置(纤维材料、感光树脂、UV光、数控程序),直径120cm圆形, 2020年

沈凌昊,《群岛 - 像橘红色的天空叫喊》 场域特定装置(光敏媒介图像装置、声音、影像、感光矿石、仿真火车模型、黑光灯、投影仪)尺寸可变 , 2020

艺术家赵尔东则是对动画中所展示出来的暴力进行分析与转换,他称之为:超正义暴力美学。拳法的进攻与防守奥义豁然体现在他的绘画与雕塑中,绘画是攻,一种具有暴力美学的能量,正不断向内外释放着。雕塑则处于一种防守状态,藏风纳气,等待着观众凝视的入侵,时刻准备释放它的又一种进阶形态。

郑龙一海,《后人类学系列#-003》,纸本水彩,36x28cm,2020

郑龙一海,《比特后人类-2087》,数码图像,灯箱装置,400x173cm,2021

艺术家郑龙一海长久关注的主题“后人类时代”,正如健次郎所处的人类末日大背景。假若未来城市幻灭,人类是否会与机器共生而导致新的丛林法则,适者生存。艺术家的作品是对未来的一种隐喻,但在这一隐喻中,绘画与影像试图将智性的悲观主义转变成一种盛世的乐观主义。

高郁韬,《被劫掳珀耳塞福涅》,收藏级艺术微喷,三明治结构装裱,144 x 100cm,版本:2 / 6 + 1 AP,2017年

高郁韬,《空间一号》,收藏级艺术微喷,200x144,3cm,2020年

本次展览中包含了4位艺术家不同媒介与观念的作品,这些不同形态的作品如同一个超感性的基底,将虚构与当下、作品与现场、艺术家的协同工作与个性表达杂糅在一起,影像、声音、绘画、空间、装置相互交织,共同构建起一个动态化的展览与全景式艺术场域,作为年轻艺术家群体对于当下“例外状态”的真实反馈,并创造一个更具包容性的共情空间。这里没有悲痛却有死亡,没有规则却有美丽。四个艺术家的作品被看似无序的放置在空间中,它们带着各自的力量在向外释放威能,但同时又时刻保持一种共谋,找到合适的某个时刻给出入要空间的观看者一击猛击。

1988年出生于中国上海,本科毕业于复旦大学上海视觉艺术学院绘画系,研究生毕业于旧金山艺术学院实验艺术系,现生活与工作于上海。沈凌昊的创作媒介包括摄影、影像、装置、写作等。他擅于通过运用感光材料的“留光性”呈现时间的回溯感及记忆的易逝性,以富有哲理的艺术语言重构时间与记忆 之间的关系。他的场域特定装置通过对于新材料与技术的运用,探讨科技在艺术中的可能性与感知外延。沈凌昊曾获“Murphy Award”墨菲奖(2016);“巨人提名奖—邱志杰提名奖”(2011);“CREATIVEM50年度新锐奖—银奖”(2011)。沈凌昊的作品多次在国内外艺术机构及美术馆展出,包括:“成都双年展邀请展:尚在”(成都,域上和美艺术馆,2021);“东湖国际生态雕塑双年展”(武汉,芷美空间,2021);“记忆宫殿”(深圳,华美术馆,2021);“向光而行”(北京,北京时代美术馆,2021);“沉睡者的抵抗”(秦皇岛,UCCA沙丘 美术馆,2020);“分层与合成”(⻓沙,谢子⻰影像艺术馆,2020);“Family Day”(上海,余德耀美术馆,2020);“农场”(沈阳,K11美术馆, 2019);“北京国际摄影双年展”(北京,中央美术学院美术馆,2018);“滚动中的雪球”(南京,南京艺术学院美术馆 ,2018);“相遇亚洲—多元化的 ⻘年艺术视觉艺术展”(重庆,罗中立美术馆,2018); “集美 X 阿尔勒展览项目”(厦⻔,三影堂艺术中心,2017);“Murphy Award 墨菲奖提名展” (旧金山,SOMArts艺术中心,2016);“Regarding Beauty”(科林斯堡,科罗拉多摄影艺术中心,2015);“SIPF 2012 新加坡国际摄影节”(新加坡, 2012);“一重影事”(深圳何香凝美术馆,2011)。他的作品被昊美术馆、今日美术馆、三影堂摄影艺术中心、科罗拉多摄影艺术中心、杨锋艺术基金会、Global Dignity 基金会等美术馆及艺术机构收藏。他的公共艺术项目包括:坪山美术馆“万家灯火”艺术项目( 深圳,大万世居,2021);“异质越野:多伦路”(上海,多伦美术馆 ,2020);“艺述遗产”公 共艺术项目(同里,阮仪三城市遗产保护基金会,2020);“海边的十二面体”公共艺术项目 (秦皇岛,阿那亚海滩,2020);“城市光谱”公共艺术项目 (上海,上海进博会,2018)。

1988年出生于广东,本科毕业于广州美术学院油画系,并获得广州美术学院跨媒体艺术学院硕士学位,目前任教于广西师范大学美术学院实验艺术系。在全球“数字化生存”的语境下,二元对立思维的价值评判不再适应去中心化的发展态势。郑龙一海与何曦(Racelar Ho)、王悟伍(Wong Wait)成立了“自变量艺术小组”尝试用多元的方法来重新考量新时代的科技伦理议题,并通过跨媒界艺术的研究和实践,讨论在数据化社会下人们的生存状态,反思数字化生存现状以及虚拟网络世界所存在的问题。主要创作方式包括:绘画、摄影、互动影像、装置、公共艺术等媒介。郑龙一海作品在国内外美术馆与艺术机构广泛展出,例如今日美术馆、南京艺术学院美术馆、中国美术学院美术馆、喜玛拉雅美术馆、21世纪民生美术馆、广东美术馆、集美阿尔勒国际摄影季、荷兰阿姆斯特丹AAF艺术博览会、SinArts Gallery(荷兰海牙)、卡尔斯鲁厄艺术博览会(德国)等。曾获得2015中国新锐摄影“New Talent Award”提名、 2015三影堂摄影奖提名。近期个展:比特元界,大湾区国际艺术品保税产业中心(广州,2022) ,比特后人类,广东美术馆7号空间学术提名展(广州,2021),红裙子,郑龙一海个人项目,崔振宽美术馆,(西安,2019),界面综合症,连州国际摄影年展,(连州,2017);主要奖项: 2014新星星艺术场大奖; 折桂枝2014中国新锐绘画奖、2021平遥国际摄影“鲲鹏奖”、第十届西双版纳国际影展“国内优秀摄影师奖”等。

1989年生于安徽合肥,学士与硕士毕业于中国美术学院漆艺专业,2015年至今,任教于广州美术学院漆艺专业,现居广州,从事当代艺术创作与教学。他的创作涉及漆艺、绘画、摄影和写作,多年抽象绘画经验与他所精通的中国传统漆艺技艺交织,促使他以超验式的直觉经验为支点去造物,艺术创作是他重塑日常经验和内在世界的方式,他以佛法、瑜伽的实践作为自我民族志研究的基石,以此无限接近并试图触及东方神秘学的内核,并在创作中寻找足以连接古今文化、社会、宗教的经验与知识的可能。近期他的创作以抽象绘画、具象临摹与知识写作的方式,挪用并放大漫画中的图像,将其拉入纯艺术语境中,以此触发新的感知与思考。近期个展包括:与谁同坐(2021 广州,尚榕美术)、时间,在所有地方,留下痕迹(2019 广州,静山空间)、想象没了(2020 深圳,一十七空间);近期群展包括:阻力——一次速度的试验(2021深圳,ARTDBL打边炉)、消费叙事:一座无休止城市中的艺术景观(2020 深圳,安云艺术设计中心)、第四届湖北国际漆艺三年展:大漆世界—器·象(2019 武汉,湖北省美术馆)、三个人的生命史:赵尔东、欧阳洋逸、杨洋(2019 佛山,毋名空间)、第四届湖北国际漆艺三年展:大漆世界—器·象(2019 武汉,湖北省美术馆)、长夜放映·第一回(2018 广州,广州画廊)、、“好奇柜”魔都首届博物艺术展(2017 上海,朵云轩艺术中心)、中国(厦门)漆画展(2017 厦门,厦门美术馆)、“反熵伐纣”首届Cult文化艺术展(2017 上海,北外滩11号艺术园区)。

1988年出生于湖南,「藝林」公众号主理人。先后毕业于四川美术学院、德国杜塞尔多夫艺术学院,2019 获得德国杜塞尔多夫艺术学院研究生学位,并得到教授卡塔琳娜·弗里奇荣誉大师生称号。其作品触及记忆,时间以及日常之物,并根据自己的兴趣去创作摄影,装置,视频以及纸上作品。他试图在创作中去探索如何以一种诗意的艺术方式去代替日常事物中平淡的功能性。他将平凡的东西再次组合、排列。以完全意外的方式让人重新面对日常熟悉的事物,让它们产生一种新的关系与情绪。展览包括近期个展:Aljoscha & Gao Yutao & Leiko Ikemuma,三向变异, 德国波恩当代艺术馆,(2021),须弥芥子,候鸟空间,柏林,德国(2019),“But... Is It Photography?”,Julia Ritterskamp艺术空间,杜塞尔多夫,德国(2017);参加的重要群展包括:在树下阴影里,第六届布鲁塞尔摄影节,Hangar艺术中心,伊克赛尔,比利时(2022);自然非然,后山当代艺术中心,广州,中国(2022);按出场的顺序,K21美术馆,杜塞尔多夫,德国(2020);在平等的条件下,Priska Pasquer 画廊,科隆,德国(2019);巴黎摄影博览会(Paris Photo),Priska Pasquer 画廊,大皇宫,法国(2019);第73届国际贝尔吉斯艺术奖展,索林根美术馆,索林根,德国(2019);盲点,阆风画廊,上海,中国(2019);窖,富克旺美术馆,埃森,德国(2019);再次超越,Semperdepot 艺术空间,维也纳,奥地利(2018);Grieger Relaunch,NRW-Forum美术馆,杜塞尔多夫,德国(2017);三影堂摄影奖展览,三影堂艺术中心,北京,中国(2016)等。还曾获得第六届布鲁塞尔摄影节奖(2022),第73届国际贝尔吉斯艺术奖(2021)提名,第八届三影堂摄影奖(2016)提名。

世上本没有空间,你要就有了!

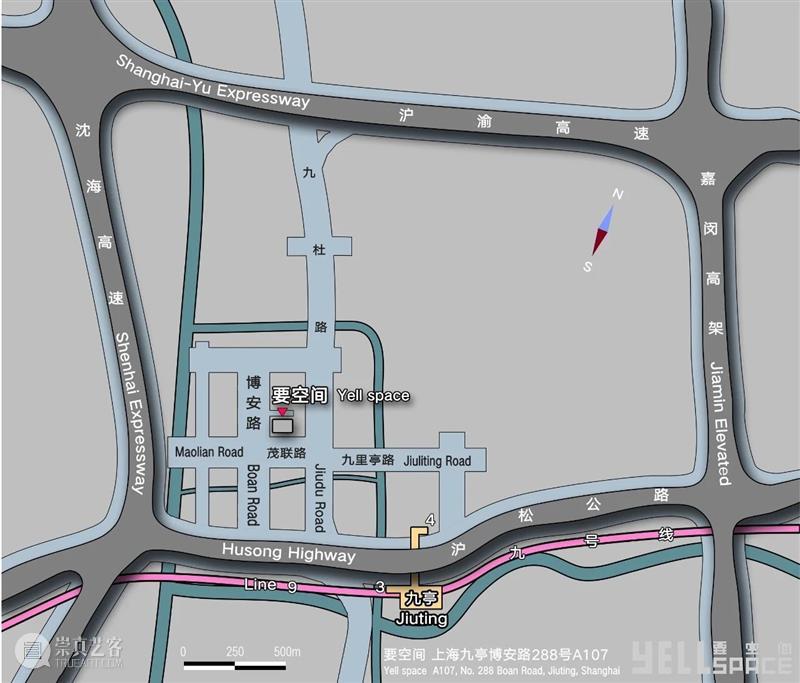

We are Yelling,Space is coming.要空间是一个非盈利艺术空间,成立于2017年。初期的要空间位于上海M50,2020年空间搬迁至上海九亭。要空间以独立、自由、开放为宗旨,坚持对资本化下的当代艺术形态保持敏锐的观察和审慎的表态。我们保持艺术自身语言探索的同时积极推动艺术与外部的交互,以期形成系统间不可预知的边界湍流。Website /网址:www.yellspace.netE-Mail / 电子邮箱:info@yellspace.netAddress: Room A107,No.288 Bo'an Road,ShanghaiAppointment is needde for other times:

詹姆斯·韦伯空间望远镜拍摄到的首张深场宇宙红外全彩图像,2022年

詹姆斯·韦伯空间望远镜拍摄到的首张深场宇宙红外全彩图像,2022年

分享

分享