汉雅轩创办人张颂仁先生获亚洲周刊邀请,于「名作家讲座系列」上剖析M+博物馆的特色与未来发展,与谈人为M+博物馆希克资深策展人皮力。讲座将7月21日,下午二时半至四时,于书展S221展位举行。

📌 香港会议展览中心,S221会议室

🗓️ 2022年7月21日 (四)

🕝 下午2:30 至 4 时

---

下文转自《亞洲週刊》

〈香港连结东西方艺术动力 张颂仁剖析文化之都愿景〉(金敏华、谢雨希)

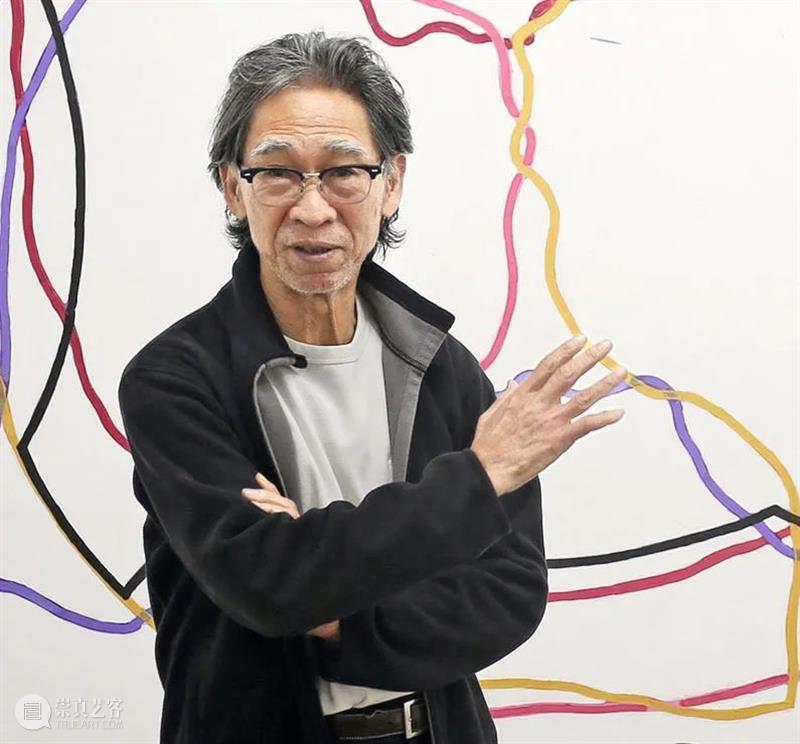

张颂仁:他的工作影响了今天中国当代艺术市场的格局(图︰金敏华)

已故邓永锵爵士(Sir David Tang)是比张颂仁晚两届的喇沙书院旧生,这位「上海滩」及「中国会」创办人本身也是收藏家的商界名人,他曾形容「身材瘦小」的挚友,一身布衣之下隐藏了「一颗为艺术而存在的伟大心灵」,以及对中国艺术超凡的眼光和眼界。

作为中国当代艺术「蛮夷」年代的见证者,张颂仁被视为将新兴中国当代艺术引进西方艺坛最努力的拓荒者之一,他的工作影响了今天中国当代艺术市场的格局。

作为唯一的华人,张颂仁两度被老牌艺术杂志英国《艺术评论》(ArtReview)评为「世界艺坛最有影响力一百人」,就像说到中国当代艺术的发展,张颂仁的「汉雅轩」一定是绕不过去的存在一样,足见其作为中国现代艺术走向国际的桥梁角色。

张颂仁出身世家,祖父张梦周是旅沪绍兴帮银行家,在美国念工程的父亲来港后经营制衣生意,做的是当时新潮的尼龙料。叔父辈中有人收藏古董,张颂仁从小便接触艺术,曾跟岭南派画家学国画。

在喇沙读到中四,「中五就去了美国,在威廉姆斯学院最初读的是数学,学校实施博雅教育,上了很多杂七杂八的课,哲学读了一点,宗教、英国文学、历史也读了一点,好像除了政治、经济,所有的课都去听过,那时感兴趣的事情太多了」,不过最终张颂仁还是在反主流文化的「花朵革命」与同期的文化大革命左右「逼宫」下,在大四休学一年回流,边在美资银行当见习生,边浸淫于传统文化的世界,旁听陈湛铨讲课,追随大篆刻家冯康侯读文字学,又追随苏文擢左右,窥探经学之渊涯。

两个月前他赴美参加大学毕业五十周年聚会。说是聚会,其实无论在欧洲还是北美,「办理的事情都是跟中国的(文化)交流有关系」,为了这次在香港书展的对谈提前返港的张颂仁介绍说,十几年前,他就曾穿针引线,介绍威廉姆斯学院艺术系跟中国美院有过交流,「这次顺带再谈一谈,看他们是否愿意继续推进,他们的反应很积极」。

不过,令张颂仁多少有些无奈的是,他发现欧美这一轮「好几年的抹黑中国,真的很成功。很多对香港、对中国的误解,大家都以为香港现在变成水深火热的样子,甚至一些在香港生活过的人也这样想,只好尽量解释一下现在的状态」。虽然很难解释得清楚,不过他认为,疫情过去之后,大家可以像原来那样来香港,很多误解「就会不攻自破」。

M+应成为亚洲平台

话题转到去年十一月开幕的M+视觉文化博物馆,张颂仁认为是把整个亚洲的艺术带进香港的「绝好机会」,「其他的亚洲城市都没有香港这么好的条件」。他说:「这里会是亚洲最重要的美术平台,把它定位为香港或中国的艺术平台都太小了,亚洲内部(艺术文化)的交流,应该在这里有个阵地,并且逐步建立起一套自己的体系。我对M+最大的期望,是把香港作为一个现当代艺术的交流中心,这样香港的文化才能做大,由此可以大大提升一般人对香港的感受。香港的官员有视野的话,就应该朝着亚洲文化交流最佳平台这个方向走!」

张颂仁解释,在一九年前,大家都承认香港是亚洲范围内唯一一个比较不站在(自己的)民族国家立场之上的地域,这样一个空间对不同的文化——不管是日本、中国大陆、台湾,还是印度、东南亚不同国家,都会觉得香港是展示自己文化最好的中介站——一个比较国际、比较中立的交流平台,这是香港最大优势,也是M+的天然优势。而经过港区国安法落地这样的一系列变化之后,西方尤其是美国就竭力宣传,好像香港已经不是一个中立地区,「所以要重新把(香港过去的中立)形象建立起来,这不是说一个艺术界(能解决)的问题」。

谈到日本的福冈、澳洲的悉尼、韩国的首尔以及新加坡等地近年来在推动当代艺术交流上的努力,张颂仁认为「肯定会对香港形成竞争」:「他们一直都有很强的企图心,希望在(各自)国家的大力支持下,持续而主动地推动当地成为国际艺术交流平台。」不过,即使今天的香港面临的困难不少,但跟差不多四十年前张颂仁创办汉雅轩时比起来,他认为:「今天的条件绝对是当年不能比的,因为那时的香港根本就没有成为交流中心的条件。」

以当代艺术来说,交流首先必须以当地产出的艺术创作为基础,「当年香港非常有见地的做法,是以香港艺术馆为主导推进的新水墨运动,以此作为中国人现代艺术的表现方法跟国际交流」。随着现代艺术在西方很快转变到现在所谓的当代文化平台,并逐渐通过诸如威尼斯双年展、圣保罗双年展、卡塞尔文献展这种周期性大展得以呈现,很多国家开始用这种模式建立自己的国际交流平台。张颂仁笑称,艺术家这三十年来都变成了国际文化大使,他们从自己的地域寻找国际感兴趣的话题及艺术思维方向,变成了所谓的文化交流参与者。「香港一直没有这种国际双年展机制,还是依靠原有的贸易优势,香港的国际艺术交流身份是从九零年代初的国际艺术博览会开始,通过商业艺术贸易这样的一种角色定位去建立自己的艺术交流平台。从这个角度看,我觉得双年展作为这三十年来最重要的国际文化交流平台,以及全球化时代重要的文化机制,M+以后的一项很重要的工作,也可能是成为建立一种国际交流体制的中心——在不同国家,往往都是以当地的主要美术馆作为平台。由于它是新成立的艺术馆,没有很重的历史包袱,却有较大的灵活性,这是优点、当然也有缺陷,就是它的机制还是比较新。但是作为一家标榜亚洲身份的当代馆,它作为文化交流平台是顺理成章的。」

张颂仁的多重身份

亚洲艺术文献库董事会主席、前古根海姆美术馆副馆长杜柏贞曾经表示:「汉雅轩不仅仅是个画廊,Johnson(张颂仁英文名)也不仅仅是画廊的主人,他是策展人,也是学者,还是ambassador,大使……他联结起了西方和中国当代艺术的通道。」多年后张颂仁说,他带中国艺术家亮相国际舞台,不是要向西方展示中国文化实力,主要是想破除中国艺术家身上的西方情结。「创作是你怎么想像这个世界,怎么面对自己的当下和心灵,可是如果你的创作一直受制于你对一个远方的想像的话,其实是无法真正达到最高峰的。」

张颂仁所做的努力,首先是让西方的平台向中国大陆、向香港、台湾艺术家开放,「那时候做了很多工作,目标就是让中国大陆和港台艺术家能够参与到西方非商业的国际平台上面;到了九零年代,这已经成为不争的事实——我们现在已经忘记了,那个时候登上西方的艺术平台是有多困难。可这才是第一步,接下来赶紧要做的,是怎样让自己的艺术平台成为包括西方艺术家向往的国际平台,这是又一个重要工作。后来亚洲的国际双年展机制成为全世界都愿意来参与的平台,这才真正形成了一个比较对等的艺术交流」。张颂仁称,包括上海国际双年展、台北双年展、福冈三年展以及韩国的光州双年展,「都是(亚洲范围)比较重要的一些交流平台,到今天还是这样」。

无怪乎有人说,在张颂仁身上仿佛可以看到中国当代艺术的演变:扎根中国文化土壤,经过历史演变、意识形态的冲突与分歧,慢慢地在新气候中继续生长。▇

(张颂仁是香港书展名作家讲座系列嘉宾讲者)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享